La Nouvelle-France… rien que le nom peut laisser rêveur. Il nous renvoie il y a quelques siècles, quand la France se disputait avec l’Angleterre la place de première puissance d’Europe et du monde colonial et outremer. Une époque où les grandes puissances européennes étaient parties à la découverte du monde, de nouveaux mondes, qu’elles avaient ensuite colonisés, avec plus ou moins (mais plutôt systématiquement beaucoup…) de violence et de succès.

Les Espagnols et les Portugais s’étant déjà partagé le monde entre Est et Ouest, et s’y étant déjà bien installés, c’est avec retard mais vigueur que les autres grandes puissances européennes (France, Angleterre, Hollande principalement) se décidèrent aussi à aller explorer et coloniser ce Nouveau Monde et ses fabuleuses richesses ; sans parler de leur concurrence dans la recherche de son mythique passage menant aux Indes et à la Chine par l’Ouest.

La France, par une certaine forme de hasard des choses, s’aventura et explora le golfe du Saint-Laurent, le remonta, et établit là le berceau de sa future colonie. Les Anglais et les Hollandais préférèrent quant à eux s’installer sur les plaines plus tempérées de la côte Est de l’Amérique, entre la Floride espagnole (où les Français avaient également tenté de s’implanter) et le futur Canada français. Et toutes ces colonies se développèrent, s’agrandirent, se peuplèrent. Mais en Amérique du Nord, l’une d’elle, avec peu de moyens, fut abondamment explorée et s’étendit, plus, bien plus que toutes les autres…

À son apogée, la Nouvelle-France (comme l’on appelle alors l’ensemble de la colonie nord-américaine française) est un territoire immense et grandiose, qui s’étend des Appalaches à l’Est aux grandes prairies à l’Ouest, et de la baie d’Hudson et du Labrador au Nord à la Louisiane et au golfe du Mexique au Sud, en passant par le bassin de Mississippi, les Grands Lacs, et aussi et surtout la vallée et le golfe du Saint-Laurent – le cœur de la colonie. Une immensité de forêts, de lacs, de marais, de montagnes et de prairies, seulement peuplée de 70 000 colons et de quelques centaines de milliers d’Amérindiens (ces derniers ayant alors déjà été grandement décimés en particulier par les maladies importées par les colons…). Natifs amérindiens avec lesquels les Français sont presque partout alliés et avec qui ils entretiennent de grandes alliances politiques et commerciales (sans parler de l’important métissage qui se développa dès la fondation de la colonie entre ces nations).

Une colonie prospère et baroque mais vide, comparée tout particulièrement aux colonies anglo-américaines voisines, coincées entre les Appalaches et l’océan Atlantique, et dont le million d’habitants se sent bien vite très (trop) à l’étroit. Colons des fameuses « Treize Colonies » qui regardent vers le nord et l’ouest, vers les territoires de la Nouvelle-France, leurs contrées d’expansion naturelle…

Il y aura d’abord des raids et des péripéties. Des conquêtes rapidement restituées, du moins au début. Et puis viendra de façon inévitable la grande guerre, une guerre hors-normes, totale, tragique, épique, et qui décidera du destin de la Nouvelle-France.

C’est ainsi l’histoire peu connue (ou méconnue) de cette extraordinaire colonie, qui nous amènera de l’époque des Grandes découvertes aux grandes guerres de la fin du XVIIIe siècle (et des provinces peuplées et agricoles de France aux immensité quasi-vides et boisées du Canada), que je me propose de vous raconter dans cette vaste fresque historique en quatre volets, très richement documentée et illustrée. Bonne lecture !

NOTA BENE : Il me semble important de préciser en avant-propos que cet article ne consiste ni en une apologie, ni en un procès de la « colonisation ». Cette histoire de la Nouvelle-France vise avant tout à décrire et à raconter ce qui a été, aussi intéressant comme tragique que cela fut, sans nécessairement juger (il ne m’appartient pas en effet – ni à personne d’autre a priori d’ailleurs – de vous décréter quoi penser, et je laisse ainsi le soin à chacun de développer son propre opinion éclairé sur le sujet, en multipliant notamment les lectures et les points de vue contradictoires).

Précisons encore ceci : évidemment invariablement dramatique, violente, criminelle (voire génocidaire), la colonisation a existé partout, de tout temps, dans toutes les civilisations, et chez tous les peuples. Le désir de domination est aux fondements-mêmes de l’être et de la nature humaine – ce n’est peut-être pas très jojo mais c’est comme cela. Et ce faisant : des populations qui partent de quelque part pour s’installer autre part, ne constitue rien de moins que l’essence-même de l’histoire de l’Humanité. Évidemment, cela se fit bien plus généralement dans la spoliation et l’asservissement que dans la fraternité et la cohabitation, mais historiquement, ce sont aussi ces phénomènes « coloniaux » qui ont permis le brassage et la diffusion des peuples et des cultures, des connaissances et des idées.

L’histoire des grandes entreprises de colonisation (et l’Histoire de façon générale) est ainsi faite de jeux d’intérêts et de domination, de rapports de force, souvent extrêmement inégaux et véhiculateurs de terribles violences (qui seraient probablement qualifiés aujourd’hui pour une bonne part d’entre eux de crimes contre l’Humanité). Des histoires comme tellement d’autres dans l’Histoire de conquérants et d’asservis, d’oppresseurs et d’opprimés, de vainqueurs et de vaincus. Cela est certes regrettable, mais cela est, cela fut, et nous ne pouvons pas réécrire le passé.

C’est pourquoi, je me propose plutôt au travers de cet article de nous intéresser aux faits et aux « établis » de cette ancienne colonie de la Nouvelle-France. De comprendre pourquoi eut lieu cette colonisation française de l’Amérique, comment, avec quel impact, et pour quelles finalités (résultats et conséquences dans la durée). De nous intéresser aux enseignements et aux « acquis » (et non « bienfaits ») de cette démarche colonisatrice, dans toutes ses différentes facettes et composantes. Il s’agit ainsi de décrire et de comprendre, sans juger, mais sans rien oublier ou excuser non plus (comprendre n’étant pas cautionner ou approuver – répétons-le une dernière fois). Il s’agit également de voir ce qu’il y a de commun mais aussi de distinct dans cette colonisation française de l’Amérique, qui présentait une grande spécificité (et qui la singularisait de toutes les autres de ce continent), à savoir : le métissage considérable et volontaire qui s’y réalisa entre colons français et populations autochtones (notamment les très nombreuses unions entre coureurs des bois canadiens et femmes des tribus amérindiennes – algonquines, outaouaises, ojibwées, etc.), aboutissant à la préfiguration d’une véritable nation métisse franco-amérindienne que viendra tragiquement briser la conquête britannique.

Ces précisions indispensables maintenant apportées, et des confusions ou incompréhensions peut-être écartées, je vous souhaite une agréable et enrichissante lecture ! 😉

L’Anse au Foulon

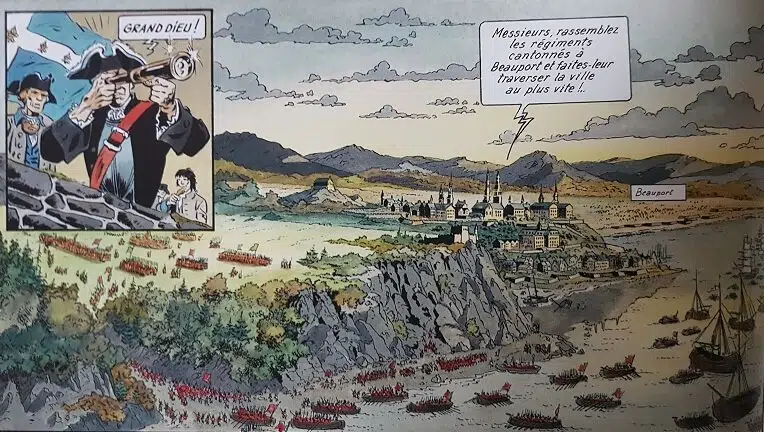

12 septembre 1759, sur les falaises boisées qui avoisinent Québec, à l’heure des dernières lueurs d’ombre froide qui précèdent l’aube. La sentinelle postée là, bien que fatiguée de sa longue garde, demeure vigilante. En effet, « l’anglais » n’est pas loin. Juste en face de la ville à vrai dire, sur l’autre rive du Saint-Laurent, où ces derniers ont installé leurs camps. Voilà plus deux mois maintenant qu’une immense armada de vaisseaux et plus de 40 000 hommes sont venus de leur mère patrie faire le siège de la cité, le verrou du Saint-Laurent, la porte d’entrée et l’ultime rempart de la Nouvelle-France – sur laquelle les Britanniques entendent bien mettre la main. Un des théâtres d’opérations d’une guerre planétaire, des mouvements de pions parmi d’autres sur le grand échiquier mondial, où la France et la Grande-Bretagne et leurs alliés respectifs s’affrontent sur presque tous les continents et mers du globe.

Déjà, l’année précédente, la cité-forteresse de Louisbourg, était tombée. La porte d’entrée du Canada français, située sur une île au large du golfe du Saint-Laurent, se voulait pourtant imprenable. Construite au début du XVIIIe siècle suite à la perte de l’Acadie française (actuelle Nouvelle-Ecosse canadienne), Louisbourg constituait le joyau de l’ingénierie des constructions maritimes françaises, et sa construction avait englouti une large part du budget de la Marine sur plusieurs années. C’était sans compter sur la toute-puissance maritime de l’adversaire britannique, la détermination et le professionnalisme de ses soldats, et l’audace de l’un des majors-généraux menant l’opération, un certain James Wolfe – le même commandant, promu entretemps général, qui commande aujourd’hui le siège de Québec.

Après un débarquement coûteux où les chaloupes et les hommes se voient décimés par les lourdes batteries côtières françaises, véritable bouclier de la ville, Wolfe parviendra à mener ses hommes au contact et à mettre les servants des batteries hors de combat, avant de retourner ces dernières vers la cité désormais condamnée. De longs jours de sièges plus tard qui décimeront la population civile (qui se battra jusqu’à ses dernières forces), la cité se rendra, ouvrant aux Britanniques la porte de la vallée du Saint-Laurent, et ce faisant de la Nouvelle-France.

Grâce à des marins français capturés (et qui maîtrisent la navigation dans le dangereux chenal garnis d’écueils qui connecte la baie du Saint-Laurent aux abords de Québec), un capitaine anglais ouvrira la voie à la flotte en balisant le chemin des passages difficiles pour le reste des navires. Ce capitaine : un certain James Cook, le futur grand explorateur anglais, qui découvrira pour son pays l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et traversera le Pacifique. Et contre toutes attentes, alors qu’à Québec, on attendait des renforts de la métropole (qui ne peuvent arriver que par voie de mer), lorsque des voiles apparaissent enfin à l’horizon début juillet, ce ne sont pas les pavillons blancs français, mais bien les rouges couleurs anglaises qu’arborent la multitude de navires.

Si l’on se désespère de l’arrivée de l’armada britannique, qui retire tout espoir d’un secours venant de la mer (la marine française de l’époque ne pouvant rivaliser avec celle de son adversaire historique, bien mieux équipée et entraînée, et contrôlant l’Atlantique), on peut encore s’appuyer sur quelques forces de l’intérieur. Notamment quelques milliers de soldats qui avaient pu venir renforcer la défense de la Nouvelle-France, lors du dernier convoi qui était parvenu à passer entre les mailles anglaises quelques mois plus tôt. Et surtout plusieurs milliers de miliciens canadiens, dont le peuple tout entier s’est mobilisé pour défendre ce qu’il considère déjà depuis plus d’un siècle comme sa patrie.

Et puis la première défense de Québec reste la configuration de la ville elle-même : bâtie au sommet d’une falaise dominant un rétrécissement du fleuve (Québec signifiant littéralement dans le dialecte amérindien dont son nom français dérive « là où la rivière se rétrécit »), la cité est puissamment fortifiée. Des rangées de canons garnissent en effet la puissante forteresse (qui épouse le bout de la falaise rocheuse), complétées des puissantes batteries installées à hauteur du fleuve, autour de la ville basse et sur la longue plage située en aval de la cité (défenses aménagées à l’initiative de Montcalm, devant l’imminence de l’arrivée ennemie).

Québec demeure ainsi quasiment imprenable frontalement. Et le temps ne joue pas en faveur des Britanniques. Dès le début de l’automne, la baie du Saint-Laurent est prise dans les glaces (la Nouvelle-France n’étant en effet accessible que six mois par an), et la flotte anglaise et son armée se retrouveraient alors bloquées sur place, sans ravitaillement, quand Québec peut compter en partie sur celui de son arrière-pays : le bassin du Saint-Laurent, de Montréal à Trois-Rivières, la région la plus peuplée de la Nouvelle-France. Wolfe enverra bien ses troupes ravager l’arrière-pays, brûler les fermes, détruire les récoltes, mais pendant des semaines, Québec tient bon (bien que durement bombardée par les puissants vaisseaux de lignes anglais et surtout les batteries installées face à la ville).

Campant sur l’île en face de Québec (dénommée l’Isle d’Orléans), déterminé à prendre pied sur l’autre rive pour prendre la ville à revers, Wolfe tente un assaut sur un lieu appelé le Montmorency : une petite faille dans les falaises boisées situées un peu en aval de Québec. Les chaloupes chargées de grenadiers anglais glissent dans la nuit sur le fleuve, débarquent leurs hommes sur la petite plage que domine la falaise, et retournent aux vaisseaux réembarquer de nouveaux hommes. Ils sont accueillis par quelques canons français, qui font des ravages. Quelques chaloupes sont sacrifiées. Mais rapidement les grenadiers débarqués mettent en déroute les canonniers qui fuient vers les hauteurs. Ils doivent alors attendre le reste des troupes de débarquement, et notamment la jonction prévue avec les hommes de Townshend (le général en second du corps expéditionnaire britannique). N’écoutant pas les ordres mais seulement leur fierté – eux les héros de la prise de Louisbourg, ils se lancent à l’assaut pénible des pentes pierreuses et rendues boueuses par la pluie de la veille.

(extrait de la BD Les pionniers du Nouveau Monde, tome 5, « Le sang et la boue »)

L’ascension est difficile, et pire encore : à mi-chemin la falaise est entaillée par de petits ravins où des fortifications de rondins ont été rapidement établies par les miliciens canadiens et les réguliers français, qui les attendent… Les mouvements des bateaux anglais ont en effet été décelés par les guetteurs, et dans la nuit, Montcalm, le général français commandant la défense de Québec et de la Nouvelle-France, a envoyé en hâte des compagnies de soldats et de miliciens canadiens prendre position sur les falaises, cachées dans les bois. Les alliés amérindiens des Français sont là aussi. La guerre d’embuscade et de contact, ils la connaissent bien, c’est la façon de se battre dans laquelle ils excellent.

N’ayant pas attendu le débarquement complet et l’assaut méthodique de la falaise prévu par leur général, les téméraires grenadiers britanniques se retrouvent ainsi pris sous le feu français, bien protégé derrière les arbres et les divers couverts que l’environnement leur offre, et c’est la boucherie. Les soldats d’élite redescendent comme ils peuvent la falaise de feu quand un orage éclatant vient ajouter à la catastrophe. En quelques instants, la roche devient très glissante, tandis que les terres se détachent et dévalent vers la plage. Les Anglais glissent, s’embourbent, leur poudre est mouillée. Et tandis que les troupes d’élite alourdies par leur équipement pataugent misérablement dans la boue, essayant de regagner la plage, les soldats amérindiens, s’employant à mener la guerre à leur façon, se jettent sur eux avec leurs hachettes en poussant des cris terribles, et les taillent en pièce.

Pour mettre un terme à ce qui se transforme en une violente boucherie, Montcalm se voit même obligé d’envoyer ses troupes régulières mettre un terme au massacre. Pour le corps expéditionnaire britannique, l’opération est un désastre. Le commandement de Wolfe est sérieusement remis en question par ses seconds, notamment par l’ambitieux Townshend, son rival, qui le déteste. On accuse Wolfe de cet échec, le presse de faire demi-tour et de refaire voile vers l’Angleterre : en effet, la métropole demande main-forte pour les combats maritimes également vigoureux en Europe. Mais Wolfe ne veut partir sans avoir offert la prise de la ville à son pays.

12 septembre 1759, à nouveau. Notre sentinelle entend un craquement dans le bois, quelque part en-dessous d’elle. « Halte ! Qui va là ? ». Elle n’aura pas le temps de le savoir. Un poignard habilement lancé file dans la pénombre et vient transpercer la poitrine de notre homme. Des centaines d’ombres glissent furtivement le long d’un sentier dans les bois qui relient le pied de la falaise à la plaine qui domine Québec.

(extrait de la BD Les pionniers du Nouveau Monde, tome 6, « La mort du loup »)

La mer est pleine de chaloupes qui font des allers-retours entre les fiers vaisseaux de lignes et frégates anglaises et la falaise, débarquant dans la nuit des milliers et des milliers d’hommes – presque toutes les forces disponibles.

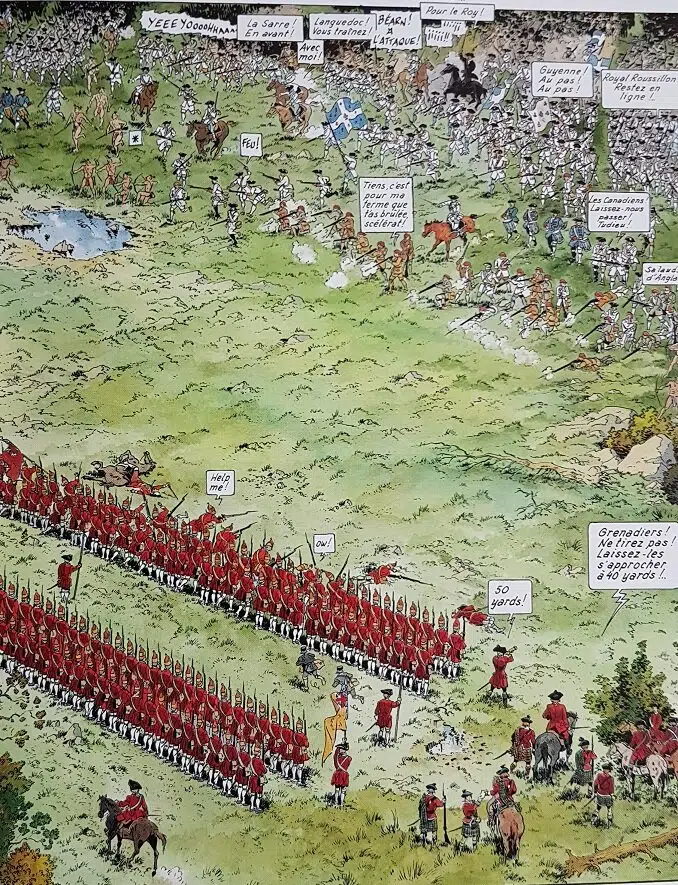

D’ordinaire, le général Bougainville et ses hommes patrouillent la zone, mais cette nuit, ils étaient bien loin de là, attirés par de fausses menaces à l’ouest. Le lever du soleil s’accompagne d’une vision d’horreur pour la garnison de la ville : toute l’armée de Wolfe est déployée sur les plaines d’Abraham, face au côté le moins bien défendu de la cité. Et les 3 000 hommes qui patrouillent continuellement la plage située en aval de Québec pour y prévenir tout débarquement britannique sont de l’autre côté de la cité. Ils vont en revenir à marche forcée, fatigués d’avance du rude combat qui s’annonce. Wolfe a fait parfaitement aligner ses grenadiers, des soldats d’élite, d’une discipline rare. Ils ont armé leurs fusils d’une double charge, et n’ont ordre d’ouvrir le feu que lorsque l’ennemi ne sera plus qu’à 40 pas. Un feu dévastateur, pour qui est prêt à endurer le feu adverse jusqu’à ce que ce dernier n’arrive enfin à portée…

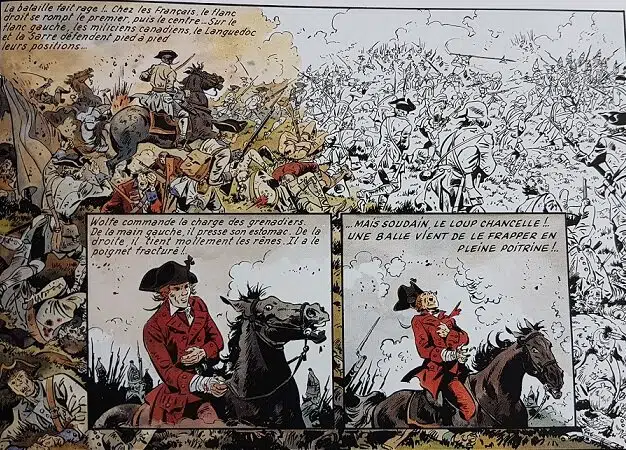

Il est maintenant 10 heures, et les Français, réunis sous les murs, se préparent à l’attaque. Montcalm a décidé d’accepter le combat, une décision que les historiens ont toujours du mal à comprendre aujourd’hui étant donné la configuration de la bataille (des renforts étaient alors susceptibles d’arriver à tout moment et de prendre ainsi à revers les troupes de Wolfe, sans compter les francs-tireurs qui harcèlent les Britanniques depuis les flancs et leur infligent des pertes importantes). Les régiments français chargent dans le désordre, gênés dans leurs manœuvres et leurs formations par les miliciens canadiens, qui combattent en se plaquant à terre (les tactiques de la guérilla des non-soldats de métier et autres coureurs des bois se mariant effectivement fort mal à la discipline indispensable d’une bataille rangée…).

100 mètres, 80 mètres, 70 mètres… Des grenadiers de première ligne tombent, mais les ordres sont formels, et les fusils anglais restent muets.

60 mètres, 50 mètres, 40 mètres,… Enfin l’ordre des officiers tombent. « FIRE ». La première volée décime les premières lignes françaises. Les grenadiers rechargent, et enchainent les salves. Les soldats français désorganisés peinent à opposer un contre-feu efficace.

10h15. Les régiments écossais dégainent leurs célèbres grandes épées, et font des ravages. Les soldats sont maintenant au contact. Quelques centaines de miliciens et d’amérindiens embusqués dans les bois latéraux font bien du dégât aux Britanniques, mais le rapport est trop inégal : de nouveaux renforts arrivent sur la plaine, et les Français se replient.

Les pertes sont lourdes des deux côtés. Wolfe, à cheval en train d’encourager ses hommes, s’est pris une balle en pleine poitrine, et meurt sur le champ de bataille (en ayant comme dernière vision la grande victoire qu’il vient d’offrir à la Couronne britannique).

Également mortellement touché alors qu’il manœuvrait au milieu de ses hommes, Montcalm est emmené à l’hôpital, où il décèdera dans la nuit. C’est l’une de ces rares batailles de l’Histoire où les commandants des deux camps seront morts durant l’affrontement, au milieu de leurs hommes. Cinq jours après, Québec se rend. Le rempart de la Nouvelle-France est tombé.

Plus rien ne s’oppose désormais à l’invasion britannique, si ce n’est quelques derniers milliers d’hommes menés par le chevalier de Bougainville, qui avaient été appelés en renforts. Renforts qui arriveront à 11 heures le jour même de la bataille des plaines d’Abraham, et qui, si Montcalm avait choisi de temporiser et de les attendre, auraient pu changer le cours de la bataille et de l’Histoire…

Un an plus tard, Montréal tombe. Tout le Canada français passe sous contrôle britannique. En 1763, à la fin de la guerre de Sept Ans, lors des accords de paix et des négociations de territoires, la France abandonne à la Grande-Bretagne ses provinces canadiennes, préférant sauver ses précieuses « îles à sucre » des Antilles françaises, bien plus importantes et stratégiques économiquement. La chute de Québec marquera à tout jamais la fin de la Nouvelle-France, une si épique et étonnante aventure coloniale pour la France, loin des idées reçues et des dramatiques pratiques ultérieures (Antilles, Afrique, Indochine,…).

Une fascinante aventure qui avait ainsi commencée trois siècles plus tôt, au début du XVIe siècle.

* * *

À la (re)découverte du Canada : cap vers la Nouvelle-France (le temps de Cartier)

20 avril 1534, dans le port de Saint-Malo.

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures aussi apprenantes que passionnantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

Au début de la décennie de 1660, la Nouvelle-France correspondait aux régions couvertes par l’alliance commerciale et militaire forgée avec les Premières Nations. S’étendant de l’Acadie jusqu’aux Grands Lacs, il ne s’agissait pas d’une possession territoriale sur laquelle régnait le roi de France. Dans les faits, les prétentions de celui-ci étaient limitées par la bonne volonté de ses alliés autochtones qui continuaient d’exercer un contrôle strict sur leurs propres territoires — ce qui constituait leur pays.

Marco Wingender, Le Nouveau Monde oublié – La naissance métissée des premiers Canadiens, chapitre « La vallée du Saint-Laurent à l’aube des années 1660 : l’arrivée à maturité des premiers canadiens »

Les dirigeants coloniaux français savaient très bien que le succès de la colonie, dont l’économie reposait entièrement sur la traite des fourrures, dépendait à son tour du consentement de ses fournisseurs autochtones. Dans ce contexte, ils n’avaient d’autres choix que de reconnaître la pleine souveraineté de leurs alliés. D’autant plus, la Nouvelle-France accusait un retard important dans la course démographique à la colonisation de l’Amérique du Nord. Alors qu’en 1660 la Nouvelle-Angleterre et la Virginie comptaient déjà 58 000 âmes, le Canada venait tout juste de franchir le cap des 2 000 habitants.

Le défi de recruter en France de nouveaux colons n’était pas simple. La sévérité du climat hivernal était bien connue et les horreurs du conflit avec les Iroquois avaient été largement diffusées par les missionnaires jésuites. Néanmoins, malgré son faible nombre de colons, la colonie était fermement implantée dans la vallée du Saint-Laurent. Les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal avaient été fondées et celles-ci comptaient désormais sur des surfaces cultivées suffisamment productives pour nourrir tout son monde.

Certes, la petite colonie continuait de dépendre d’un soutien financier provenant de la métropole, mais les institutions structurantes de sa société étaient bien en place avec ses écoles, ses hôpitaux, ses tribunaux de même qu’un conseil colonial représentatif. De plus, au cours des années 1660, une première génération de femmes et d’hommes — les premiers Canadiens nés dans la vallée du Saint-Laurent à compter de 1633 — avait atteint la maturité. Qu’ils aient été truchements, explorateurs, coureurs de bois, marchands, officiers, seigneurs, agriculteurs, tanneurs, écuyers, notaires ou autres, ces enfants d’Amérique donnèrent un ton singulier à leur société naissante.

Quant aux femmes de cette génération — de descendance française, métisse ou celles d’origine autochtone qui s’unirent à des colons pour se joindre au corps social de la nouvelle communauté canadienne — bien que leur empreinte soit plus effacée dans les annales, leur contribution au développement de la colonie n’en fut pas moins vitale. Par-dessus tout, fières et fortes, ce sont elles qui ont porté dans leurs ventres l’avenir de la nation et qui, veillant au bien-être et au bon fonctionnement de l’unité familiale, en ont été les mères nourricières.

En outre, cette première génération de valeureux Canadiens, tout autant que ces vaillants Acadiens, ont accompli quelque chose de remarquable en regard des autres colons d’origine européenne : ils avaient appris à vivre — et à bien vivre d’ailleurs — dans l’environnement sauvage nord-américain qui était maintenant le leur. Métis ou non, ils ont grandi dans un monde franco-autochtone, acquis les savoirs des Premières Nations, maîtrisé leurs habiletés techniques et développé avec elles une relation d’égalité et de réciprocité. Avec leurs frères, leurs amis, leurs partenaires et leurs alliés autochtones, ils ont appris à voyager profondément à l’intérieur du continent et ils pouvaient dorénavant se rendre n’importe où de leur propre chef. Durant la même période, les colons anglo-américains n’avaient toujours pas réussi à franchir le massif des Appalaches. Le fleuve Saint-Laurent avait donné aux Canadiens un accès au cœur du continent et permit à la colonie française de revendiquer tout le nord-est américain avec une poignée d’hommes et de femmes de ce pays.

Enfin, les racines de la Nouvelle-France étaient désormais solides.

* * *

… Fin du Chapitre I …

Dans le second chapitre (disponible ici), nous verrons comment l’arrivée au pouvoir de Louis XIV va se traduire par un développement absolument inouï de la Nouvelle-France, qui va transformer la petite colonie commerciale en une véritable colonie royale, dotée d’une nouvelle organisation et d’un déploiement de moyens sans précédent depuis ce qu’elle avait connu jusqu’à alors.

Un développement et une expansion remarquable de la colonie qui va attiser toujours plus la rivalité avec les colonies anglaises voisines, bientôt encerclées par cette Nouvelle-France qui empêche leur développement et nuit à leur commerce, ce qui se finira inexorablement par une guerre entre les deux colonies (ce que nous verrons dans les troisième et dernier chapitres de cette série documentaire). À très bientôt !

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

Passionnant

Carrière en Acadie

Modifier

Le 4 juillet 1632 (à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye), il embarque à Auray (Bretagne) sur l’Espérance de Dieu en direction de l’Acadie avec comme capitaine son cousin Charles de Menou d’Aulnay. Un autre vaisseau est commandé par son frère Claude de Launay-Razilly. Trois cents hommes d’élite sont du voyage (d’origines inconnues) ainsi que 3 capucins. Il prend possession de l’habitation de Port-Royal et en fait le centre d’une colonie française. Avec des amis négociants, Isaac de Razilly et son frère Claude de Launay-Razilly, qui en sera administrateur, ils établissent la Compagnie Razilly-Cordonnier[15].

Ils s’établissent en premier à La Hève et y construisent une batterie fortifiée sur un site encore appelé Fort-Point. Il décide alors de reprendre Port-Royal occupé par des écossais. Il ne fait preuve d’aucune violence et propose aux prisonniers écossais de les ramener chez eux et de leur racheter les terres[16]. Son but est alors de développer économiquement la colonie. Il est aidé par Nicolas Denys véritable entrepreneur. Cet homme va créer une exploitation forestière de premier ordre et fonder Port-Rossignol (Liverpool (Nouvelle-Écosse). Pendant ce temps, Isaac de Razilly construit le fort Saint-François, au Nord-Est de l’Acadie, pour la traite des fourrures. Il développe de solide relation avec les Micmacs et favorise le métissage à l’instar de Samuel de Champlain.

Un de ses lieutenants et cousin, Charles de Menou d’Aulnay de Charnizay, joue un rôle décisif dans le maintien d’un flot régulier de navires entre la colonie et la France. Razilly s’empare aussi du fort anglais de Pentagouët pour assurer aux Français d’être les seuls Européens implantés en Acadie. Après sa mort Louis XIII, par lettre patente du 10 février 1638, il partage son commandement : Charles de Saint-Étienne de La Tour pour l’Acadie et Charles de Menou d’Aulnay de Charnizay pour la côte des Etchemins mais c’est son frère Claude de Launay-Razilly qui en a la nue-propriété[11].

Isaac de Razilly fut un des acteurs les plus actifs et capables de la Nouvelle-France. En 1644, Port-Royal comptait 200 personnes et La Hève près de 50. Port-Royal devint le berceau de l’Acadie grâce à lui mais les archives d’Acadie ayant été brûlées[17] pour la plupart les origines des migrants vers l’Acadie à cette époque restent inconnues, on peut seulement supposer qu’ils étaient français[18]'[19].

Votre travail de recherche, puis de rédaction de vos blogs est absolument remarquable. Je m’étais passionné pour votre histoire de la “Bête du Gévaudan”. Je viens de découvrir celle de nos anciennes Provinces de l’Amérique du Nord dont je vais achever la consistante lecture. Un immense Merci pour le partage que vous faites de vos travaux.

Merci beaucoup Gérard pour ce chaleureux et bien encourageant retour. J’espère pouvoir bientôt proposer ces histoires également en une belle édition papier pour les intéressés !