Qui, en France, n’a jamais entendu parler de la célèbre Bête du Gévaudan ?

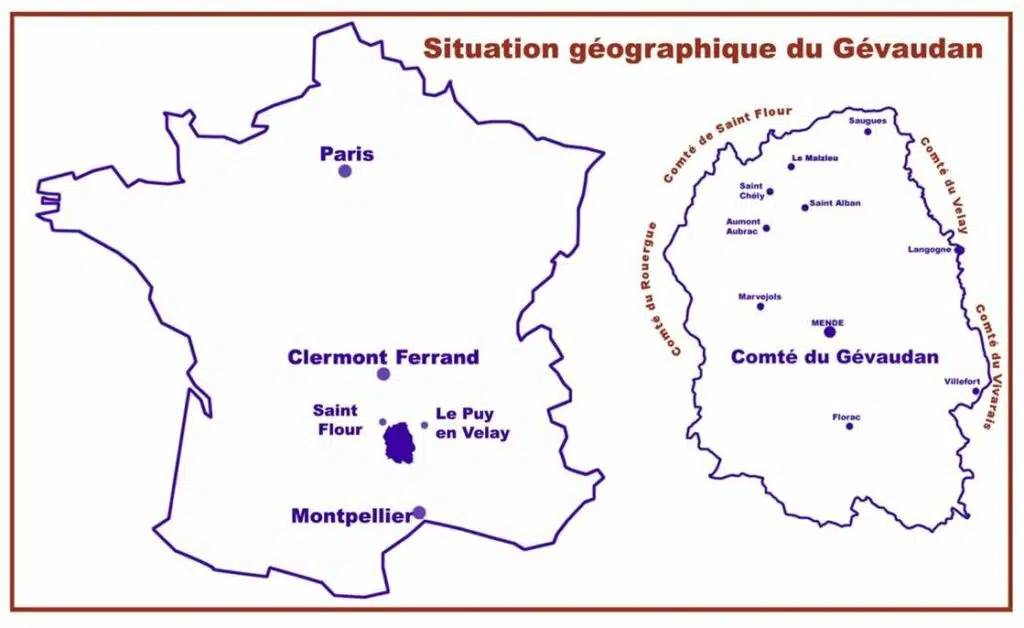

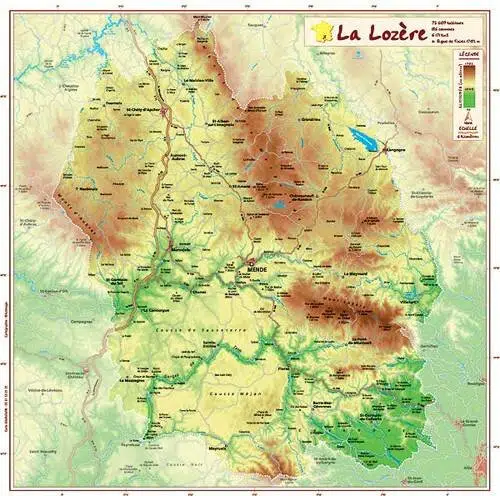

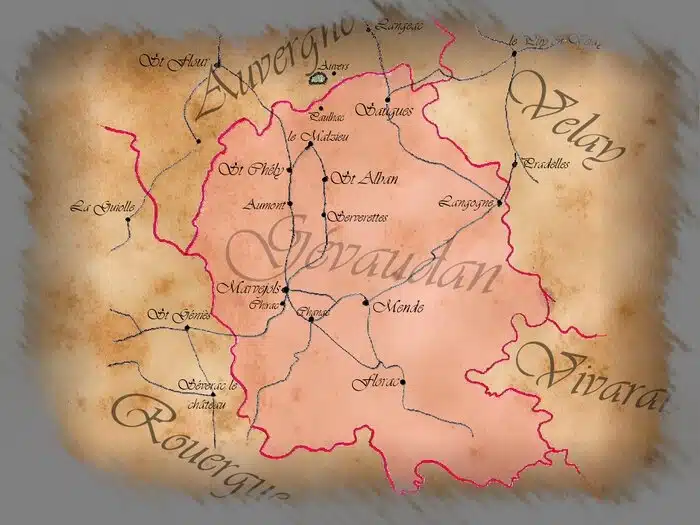

Cet animal, non-définitivement identifié, a fait vivre au XVIIIe siècle l’alors territoire du Gévaudan (correspondant globalement à la Lozère actuelle) dans une terreur inimaginable.

D’avril 1764 (date des premières attaques attribuées à la bête) au mois de juin 1767, des centaines d’enfants, d’adolescents, de jeunes femmes (et même de vaillants paysans adultes) vont être attaqués par cet animal qui ressemble à un gros loup mais agit très différemment de ce dernier, et qui tuera au total selon les estimations entre 80 et 130 personnes (et en blessera des centaines d’autres).

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Si l’énigme de la bête du Gévaudan divise les historiens quant à la nature exacte de la Bête (un ou plusieurs loups anthropophages ? une hyène ? un hybride chien-loup ? autre chose… ?), l’affaire a pris des proportions peu connues aujourd’hui, mais qui ont laissé un profond traumatisme chez les hommes de ces terres à la vie rude, qui comptent alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (au point que lorsque l’écrivain Stevenson traversera le pays en 1878, de nombreux paysans refusent encore de sortir la nuit…).

Les gigantesques battues menées par les habitants, chasseurs et soldats à l’époque compteront parmi les plus importantes de l’Histoire. L’affaire prendra également des proportions nationales quand l’un des meilleurs louvetiers du Royaume, puis le lieutenant des chasses personnel du roi Louis XV, seront dépêchés sur place pour tenter de résoudre l’affaire, et s’y casseront les dents…

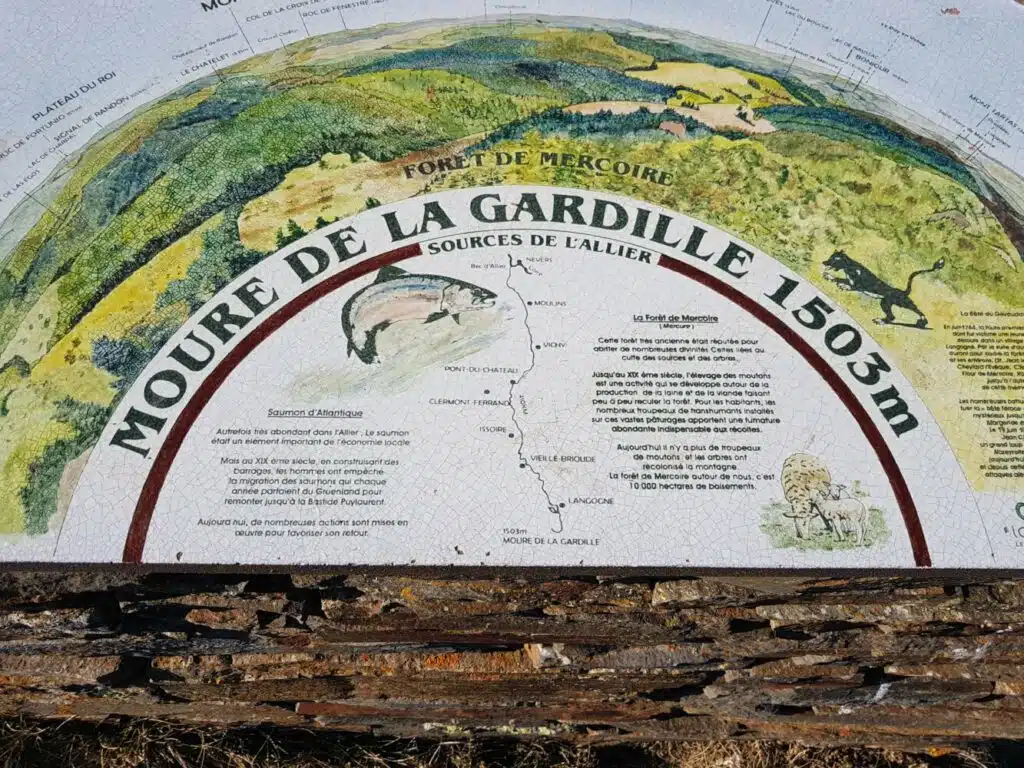

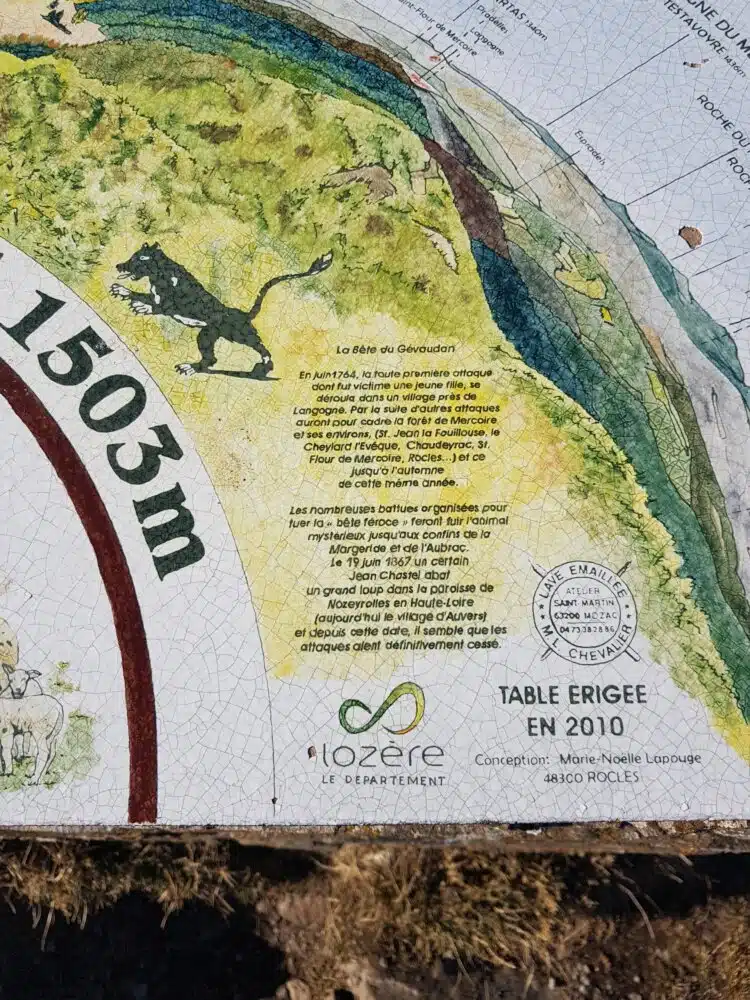

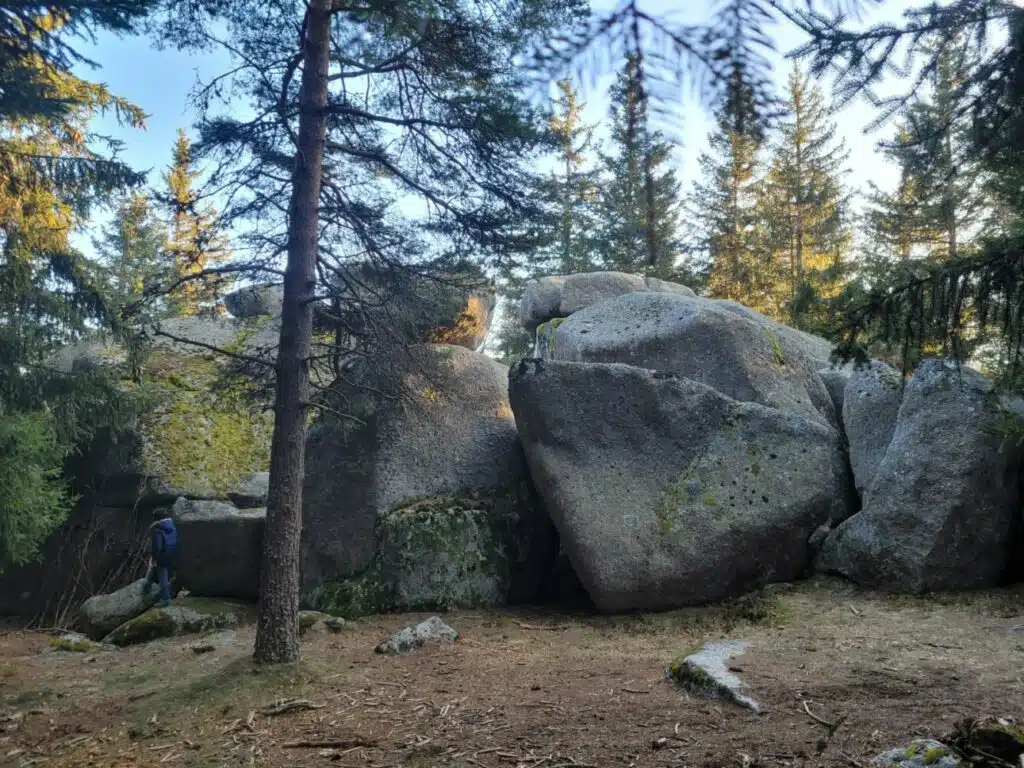

En 2020, de passage en Lozère, j’eus pour la première fois l’occasion de réaliser une petite virée sur plusieurs lieux emblématiques de l’histoire de la Bête : les nombreuses sculptures érigées en son honneur, ses différents musées, le village de l’homme qui aurait définitivement tué la Bête, ainsi qu’une randonnée dans la forêt où la Bête avait son repaire et fut tuée lors d’une ultime battue (randonnée d’ailleurs réalisée un drôle d’après-midi d’orage du mois d’août, dans un temps de fin de monde qui m’avait alors sacrément bien mis dans l’ambiance…).

Fort depuis de nombreuses lectures et voyages sur les lieux de l’affaire, je me propose ainsi de vous ramener 260 ans en arrière, au cœur de cette histoire légendaire… (via une riche fresque historique – rythmée en quatre chapitres – qui constituera également l’occasion d’une profonde et passionnante immersion dans la condition paysanne et société d’Ancien Régime, un univers social et politique si méconnu et différent de la France d’aujourd’hui…). Bonne lecture !

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Gévaudan 1764 : une rude terre de labeur, aux confins du royaume de France

Nous sommes en 1764. À Versailles, le quotidien du roi Louis XV est celui des affres de la Cour, entre intrigues et maîtresses (dont la célèbre marquise de Pompadour). Dans la bonne société, l’époque est aux salons où s’échangent passionnément les idées des Lumières. Le pays se remet tout juste de la terrible guerre de Sept Ans, où la France a combattu l’Angleterre sur toutes les mers, et y a laissé sa Nouvelle-France, le Canada français – « quelques arpents de neige » selon les bons mots de Voltaire.

La France du Gévaudan est bien loin du quotidien royal, des guerres américaines et des Lumières. Dans ces hauts-plateaux du Massif central, en quelque sorte au « milieu des montagnes-centre » de la France, la neige recouvre trois à quatre mois de l’année un territoire de montagnes douces aux sommets arrondis et boisés, de hauts plateaux et de gorges escarpées, de landes de granite et de bruyère, de forêts profondes et de « molières » – des zones de tourbières constituant autant de dangereux bourbiers…

Les communications sont difficiles. Les sommets et les hauts-plateaux sont très peu peuplés, et les villages et les hameaux sont concentrés dans les vallées. Les routes sont rares, tortueuses ; il faut souvent multiplier par quatre la distance à vol d’oiseau pour se rendre d’un point A à un point B.

Le climat n’est pas des plus faciles : étés courts, pluies abondantes, vents puissants, orages, brouillards, neiges précoces, congères,… Dans ce pays à la vie rude – un pays d’élevage – vivent plusieurs dizaines de milliers d’habitants, en grande majorité des familles de paysans. Les parents sont dans les champs, dans les vallées, ou bûcherons dans les pentes des montagnes. Ce sont les enfants, les adolescents, qui gardent les troupeaux, souvent seuls, isolés, sur les pâturages des plateaux. Le jeune berger ou bergère garde généralement ses vaches ou ses moutons accompagné d’un ou plusieurs chiens – mais pas toujours. Il monte à son troupeau le matin et revient avant la nuit. C’est dans un de ces pâturages, dans la haute vallée de l’Allier, au printemps 1764, que tout commence.

Premières attaques, premières stupeurs

Début du mois de juin 1764. Une jeune vachère court dans les rues de Langogne, une ville-frontière entre le Gévaudan et le Vivarais. Elle a été attaquée ! Par quoi ? Eh bien, c’est difficile à dire… :

La bête qui m’a attaquée ressemble à un gros loup, mais ce n’en est pas un. Sa tête est plus grosse, plus allongée ; elle est rousse et porte une raie noire tout le long du dos. Elle n’a pas cherché à s’en prendre au bétail, c’est moi qu’elle voulait dévorer !

citation tirée de « la bête du gevaudan – l’innocence des loups », de michel louis (1992)

L’affaire n’émeut pas plus que cela. Il y a certes bien eu d’autres attaques étranges rapportées dans les environs au cours des mois de mars et d’avril, mais rien n’est établi. Les communications sont lentes à cette époque, les connexions vont mettre un certain temps à faire leur chemin…

* * *

30 juin 1764. Une bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, n’est pas rentrée de sa journée sur les hauteurs de Saint-Étienne-de-Lugdarès, dans le Vivarais (actuelle Ardèche), aux frontières du Gévaudan. Les proches s’inquiètent. Ils partent à sa recherche. Elle est retrouvée morte, dévorée, près de son troupeau. On s’interroge. Des loups ? Le loup, les paysans le connaissent bien. Il est encore présent partout dans ces montagnes au XVIIIe siècle (on en tue d’ailleurs chaque année une bonne centaine dans le Gévaudan ; une prime de 6 livres – 3 pour un louveteau – est même offerte pour leur destruction).

À vrai dire, le loup, les paysans n’ont pas vraiment peur de lui. Ils savent que le loup a naturellement peur de l’homme, l’évite autant que possible. Des millénaires de combat pour la survie, de persécutions, ont appris au loup à craindre l’homme bien davantage que ce dernier ne craint le loup à cette époque. On a souvent affaire à lui près des troupeaux, et on le met en fuite avec quelques cailloux ou coups de sabots. Seul le loup enragé ou affamé est véritablement connu pour attaquer l’homme. Et encore ce dernier s’en prendra-t-il d’abord aux vaches et aux moutons ; il cherchera la proie facile, comme tout animal sauvage.

Mais le loup demeure en revanche profondément attaché à bien des idées superstitieuses. Dans les campagnes profondes du XVIIIe siècle, et particulièrement en France, on croit encore solidement au loup-garou, au meneur de loups, au lycanthrope, aux sorciers. D’aucun serait considéré d’avoir un pouvoir sur les loups, voire d’avoir la capacité de se transformer en loup. Certaines familles locales sont dites « de la masque » – sorcières. On leur prêterait d’étranges pouvoirs, notamment sur ces loups qui peuplent les forêts du Gévaudan (on estime que la France comptait encore environ 100 000 loups à l’époque). Retenez-bien ces éléments de contexte, ils auront de l’importance.

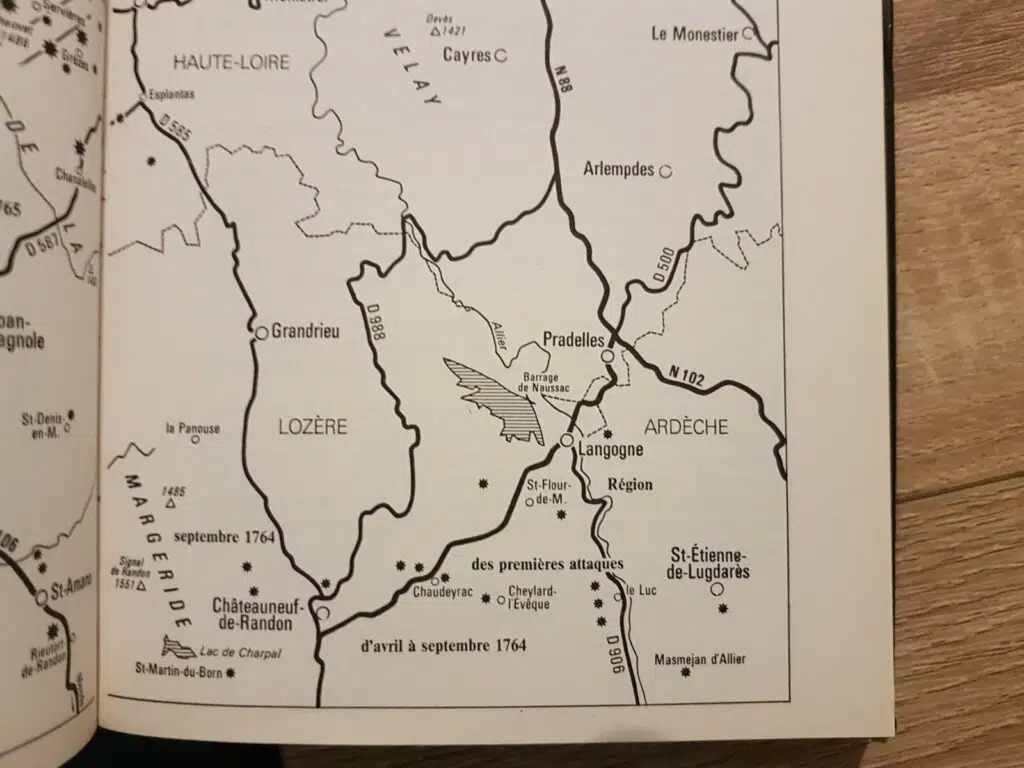

Revenons à notre affaire. Durant les mois de juillet et août, les attaques se poursuivent, dans le sud-est du Gévaudan, aux frontières avec le Vivarais (région correspondant à l’Ardèche actuelle). Plusieurs personnes, essentiellement des adolescents qui gardaient leurs troupeaux, sont retrouvées mortes, souvent dévorées. On commence à attribuer ces attaques à une bête unique, que l’on commence à nommer « la Bestia », dans cet occitan mélangé de patois qui est encore la langue majoritaire des populations locales. L’idée-même du qualificatif de « Bestia », de « Bête », et non de loup, suggère que les paysans différencient déjà cette bête de ce loup qu’ils connaissent si bien, qu’il y a « autre chose ».

En 1764, le Gévaudan n’est pas encore un département (création de la Révolution, deux décennies plus tard), mais un « diocèse », rattaché à la province du Languedoc (l’une des 26 provinces que compte alors le royaume de France à l’époque). Les provinces et les diocèses existent depuis le Moyen-Âge, et constituent un découpage à la fois administratif et religieux – en cette époque où le catholicisme est encore religion d’État ! Elles sont conjointement administrées par l’Église (dont l’évêque incarne la plus haute autorité) et par des intendants, représentants de l’État central qui ont pouvoir de police, de justice et de finances (c’est-à-dire, en somme, tout ce qui concerne les affaires publiques intérieures).

Le syndic du diocèse, subdélégué du Gévaudan auprès de l’intendant du Languedoc (et émanation de l’administration royale, aux côtés du clergé et de la noblesse – dont nous verrons qu’ils joueront aussi une grande importance), s’appelle Étienne Lafont. Il réside à Mende, le toujours chef-lieu de l’actuelle Lozère, au centre du Gévaudan. Il reçoit semaine après semaine les rapports sur cette « Bête » qui sévit sur son diocèse. Début septembre, elle a déjà tué plus d’une demi-douzaine de personnes et blessé gravement une dizaine d’autres, et rôde toujours. La peur commence à monter chez les paysans…

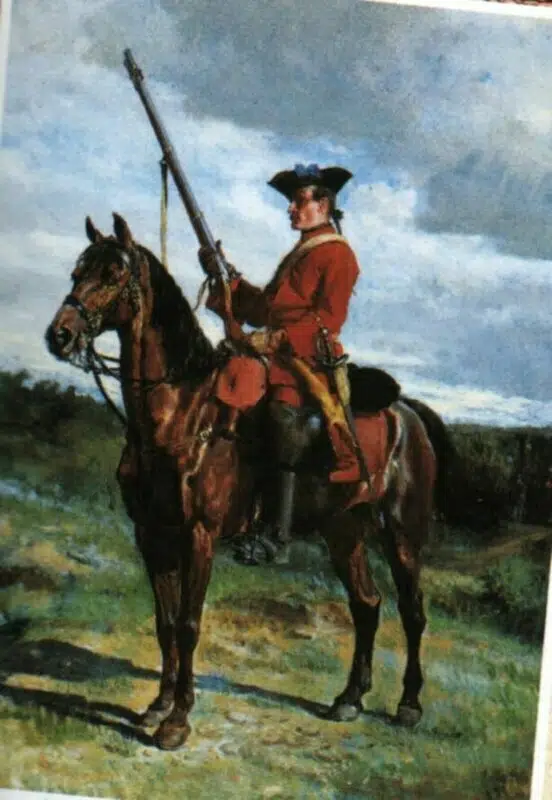

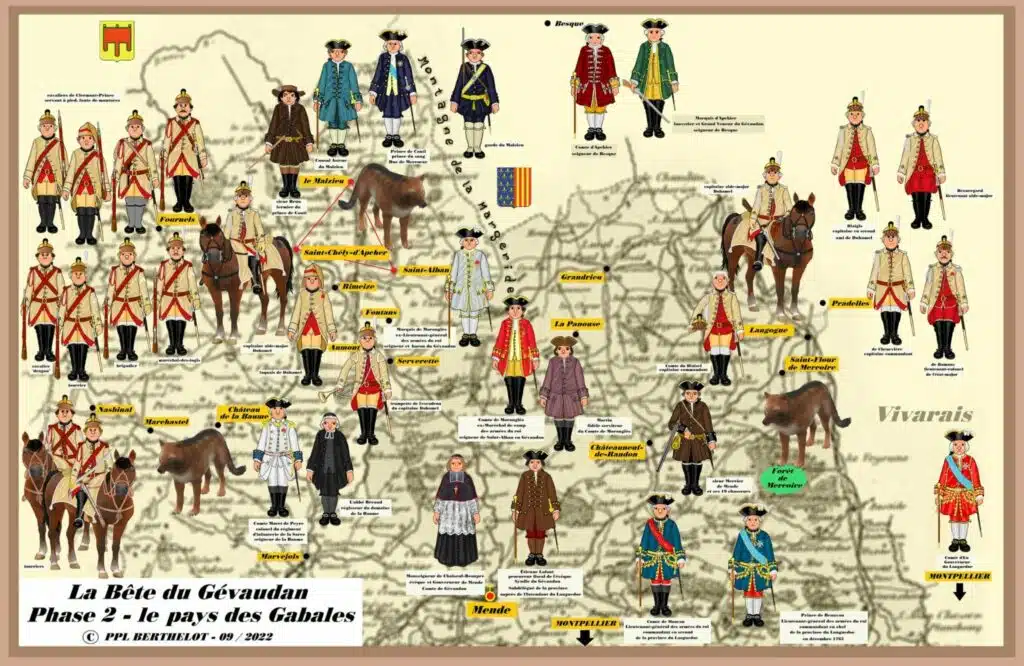

Étienne Lafont décide de réagir : il charge un militaire, le capitaine aide-major Jean-Baptiste Duhamel, de trouver cette Bête et de mettre un terme au fléau. Cet officier du corps des Volontaires de Clermont-Prince (un régiment de troupes légères stationnées à Langogne et Pradelles, et dépendant du puissant comte de Clermont, le patron de la Franc-Maçonnerie de l’époque), a en effet proposé ses services à l’intendant du Languedoc pour mener la chasse à la Bête féroce. Avec ses hommes (une soixantaine de cavaliers de métier, certains à cheval et d’autres à pied faute d’équipement en chevaux suffisant sur place, et que nous désignerons ci-après comme les « dragons »), le capitaine Duhamel entend ainsi mener une chasse intrépide à l’animal, après que les battues organisées par les chasseurs du pays soient demeurées infructueuses.

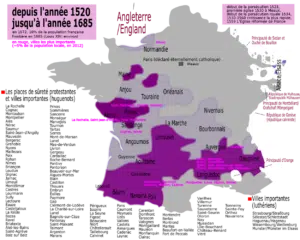

Bien que ces « dragons » des Volontaires de Clermont-Prince (comme ils seront souvent surnommés par la population et par les acteurs de l’affaire à l’époque) n’aient aucun rapport avec les dragons royaux, ils ne manquent pas de remémorer à une partie de la population locale (notamment par leur comportement et les dégâts qu’ils causeront involontairement) les tristement célèbres « dragonnades » qui ont marquées cette région du pays au début du XVIIIe siècle (événements dont se souviennent bien les plus âgés des habitants du Gévaudan à l’époque des agissements de la Bête).

En effet, en ce début des années 1760, on garde en mémoire les dures répressions qui ont touchées les Camisards, ces révoltés protestants des Cévennes voisines qui se sont soulevés suite à l’abolition de l’édit de Nantes et à l’interdiction et la persécution de leur culte à la fin du siècle précédent. Révoltés protestants des Cévennes qui furent durement réprimés dans une guerre méconnue et héroïque, où 5 000 camisards tiendront en échec durant trois ans les troupes royales, dix fois plus nombreuses, avant de fléchir sous la débauche de moyens mobilisés contre eux. Un soulèvement que l’Histoire retiendra sous le nom de guerre des Camisards (également appelée guerre des Cévennes), un conflit d’ailleurs considéré par certains historiens comme l’une des premières guerres civiles modernes de l’Histoire.

Si elle gardera une certaine méfiance envers cette soldatesque, la population du Gévaudan accueille néanmoins avec enthousiasme l’envoi de ce « corps expéditionnaire » de militaires pour battre la campagne à la recherche de la Bête. Ce sont après tout des soldats entraînés, montés, et qui plus est des troupes légères, spécialisées dans la chasse et la poursuite de l’ennemi (les soldats « commandos » de l’époque et les ancêtres de la Légion étrangère, pourrait-on dire). Cela représente le déploiement d’une soixantaine d’hommes armés de carabines à canons rayés – des armes à feu d’une redoutable efficacité, incomparables à ces mêmes fusils qui sont alors de toute façon globalement interdits aux paysans, hormis aux chasseurs (mesure prise quelques décennies plus tôt, suite aux nombreuses révoltes contre les autorités et autres jacqueries paysannes ayant eu lieu dans la région). Oui, là, elle va entendre à qui parler, cette Bête !

* * *

Duhamel contre la bête du Gévaudan : premières battues, premiers échecs

Pendant que Duhamel et ses troupes légères se préparent et se déploient, la Bête, elle, court toujours. Le 26 septembre, elle tue et dévore une fillette de 13 ans au village des Thorts, paroisse de Rocles. Très vite, Duhamel arrive sur les lieux. Ses soldats se font rapporter le détail des événements et mouvements enregistrés de la Bête. Ils empoisonnent le cadavre, postent des hommes aux alentours et repartent à la poursuite de la Bête. Las ! La voilà qui attaque et tue un berger 20 kilomètres plus loin.

Duhamel et ses hommes se ruent sur les lieux. La Bête reste introuvable. Le lendemain, la voilà qui frappe à nouveau à 15 kilomètres de distance. Et le scénario commence à se répéter : à peine Duhamel et ses dragons ont-ils eu l’information d’une nouvelle attaque et se sont-ils précipités sur les lieux, que la Bête frappe à nouveau ailleurs. Elle semble avoir un don d’ubiquité, cette Bête !

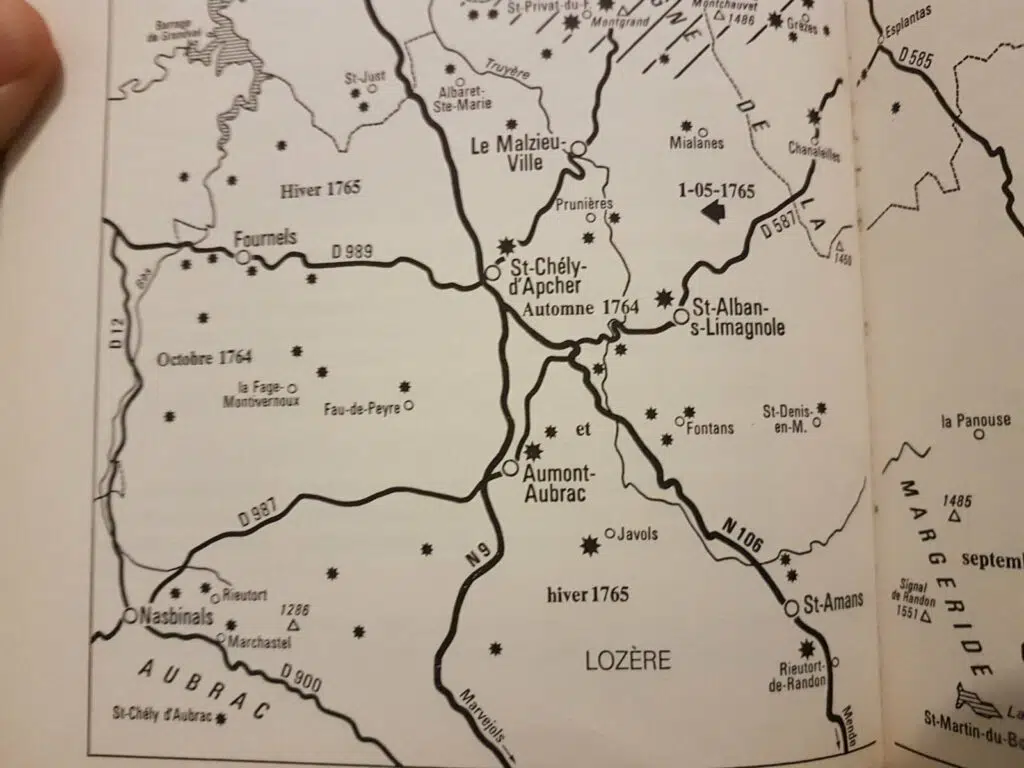

Duhamel change de tactique. Il divise ses 57 dragons (17 à cheval et 40 à pied) en plusieurs compagnies, qu’il répartit sur le territoire où évolue la Bête. Depuis les premières attaques de juin-septembre, elle a en effet changée de région : du sud-est du Gévaudan, la voilà maintenant qui sévit dans le sud-ouest, aux frontières de l’Aubrac. Mais cette stratégie ne produit pas plus de résultat. La Bête demeure insaisissable, et entre deux périodes de calme, elle continue à tuer, inlassablement.

(©rédit cartographique : « La bête du Gévaudan – L’innocence des loups » de Michel Louis)

(©rédit cartographique : « La bête du Gévaudan – L’innocence des loups » de Michel Louis)

(©rédits illustrations : deux magnifiques vues d’artistes réalisées par Patrick Berthelot)

Au sein des populations, la peur commence bientôt à muter en terreur. En quelques semaines, la Bête ajoute à son macabre bilan une nouvelle dizaine de morts, dont de nombreux enfants – toujours les plus vulnérables car chargés de la garde des troupeaux, sur les plateaux à l’écart des concentrations humaines. De nombreuses fois, les petits bergers sont sauvés in extremis par l’arrivée de secours : vigoureux adultes armés de bâtons, de haches et de couteaux, alertés par les cris, n’arrivant souvent à faire reculer la Bête qu’après l’avoir criblée de coups et avoir parfois littéralement arraché la victime de ses crocs – quand cette dernière ne meure pas de ses blessures dans leurs mains…

Cette Bête fait preuve d’une agressivité et d’une audace inconcevables : elle attaque des enfants et même de vaillants adultes en plein jour, parfois en plein village ! Il faut généralement la force combinée de plusieurs bras pour la mettre en déroute. Plus surprenant encore, elle ne semble pas effrayée par l’homme. Parfois, après avoir été repoussée, elle repart en trottinant, quand elle ne va pas carrément se coucher dans l’herbe à 40 pas du groupe, avant d’être poussée à la fuite par les jets de pierres et de bâtons. Cette Bête, elle commence à être bien connue (et reconnue).

* * *

À quoi ressemble la bête du Gévaudan ?

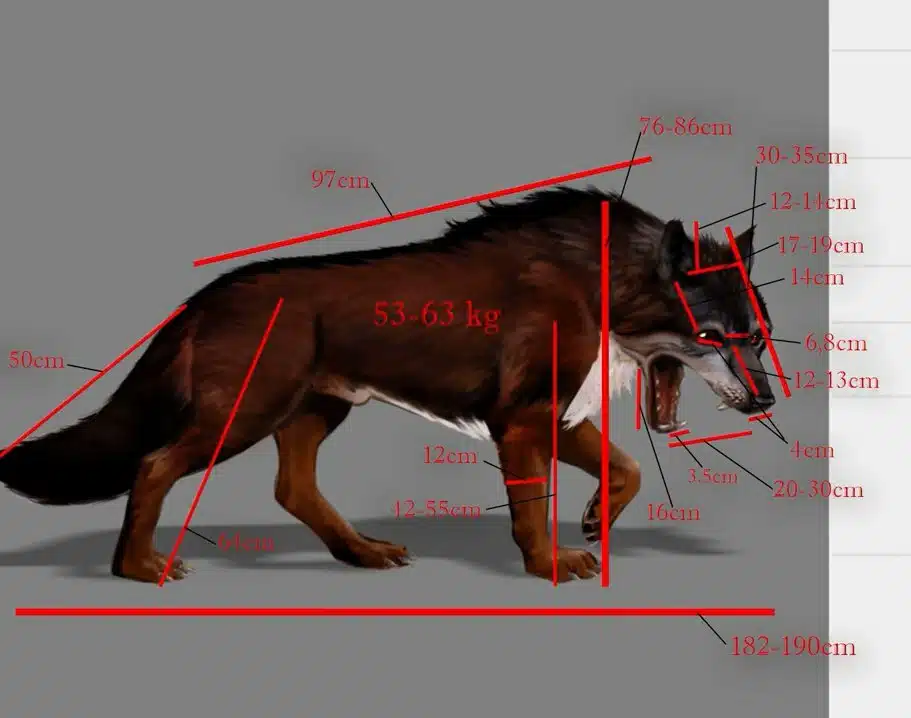

La description qui revient, au-delà de quelques fantaisies suscitées par la passion ou l’émotion (et on peut évidemment le comprendre… !), est toujours la même : la taille d’un veau d’un an, faite comme un gros loup, à plusieurs (grosses) différences près : museau camus, oreilles droites et courtes, gueule noire, béante ; poitrail blanc, pattes rousses, corps gris tacheté, grande raie noire sur le dos, queue longue, touffue, qu’elle agite en grondant avant d’attaquer. Elle est plus forte sur le devant, où elle a les pattes courtes et trapues, que sur le derrière, levretté. Elle fait preuve d’une agilité formidable, tournoie autour de ces victimes à une vitesse folle, ce qui lui permet la plupart du temps d’esquiver les coups.

Pour se protéger, la plupart des paysans et gardiens de troupeaux ont des baïonnettes (appelées « paradou ») : couteaux et lames fichés ou attachés au bout d’un bâton. Pour éviter l’isolement et le risque, les troupeaux sont regroupés, et les enfants et jeunes adultes de plusieurs familles gardent leurs bêtes ensemble. Cela n’empêche malheureusement pas l’hécatombe de continuer, inexorablement…

(source : Patrick-Pierre-Louis Berthelot dans une publication du 07 octobre 2020 sur le groupe Facebook « Bêtes du Gévaudan »)

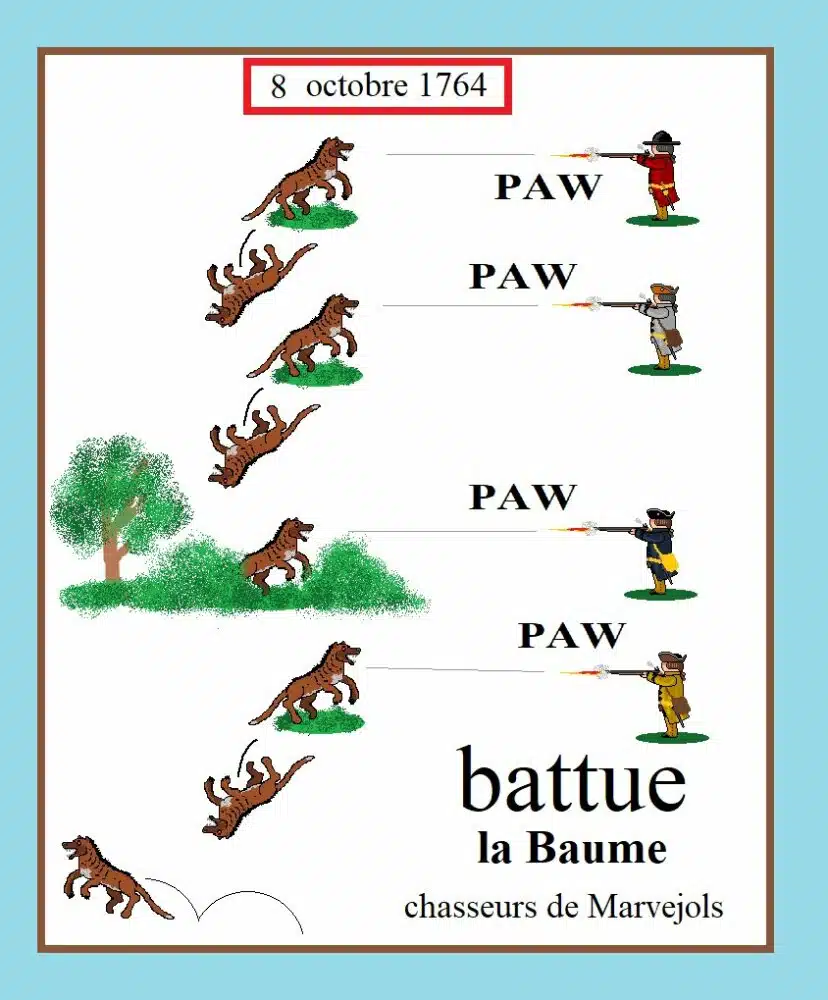

La situation impose des actions de plus grande envergure. À l’initiative et sous la coordination de Lafont et de Duhamel, de grandes battues sont organisées. Des tireurs – paysans possédant un fusil, dragons, chasseurs ayant afflué dans la région (la gratification pour qui apportera le corps de la Bête est alors déjà de 3 800 livres !) – sont postés à des endroits stratégiques. Les dimanches (jour de repos des populations), des milliers de paysans et de chasseurs s’ébranlent à travers tout le sud du pays, investissant méthodiquement champs, pâturages, forêts, tourbières. Mais le pays demeure une immensité très peu densément peuplée de chaos et de déserts de pierres et d’herbe et de forêts profondes.

Souvent, la Bête demeurera introuvable, malgré des recherches d’envergure dans des zones où l’on savait l’avoir vue la veille ou l’avant-veille. Parfois, plusieurs fois, elle sera débusquée, et parviendra à s’enfuir. Les conditions dans lesquelles elle parviendra à s’échapper aux masses d’hommes la tenaillant vont encore renforcer davantage la terreur qu’elle suscite : la Bête résiste aux balles.

* * *

La Bête ou le fléau divin

En ce jour du 08 octobre, débusquée au cours d’une énième battue après avoir tenté de s’en prendre à un jeune vacher isolé, le Bête est rabattue vers plusieurs paysans armés de fusils, qui la tirent à plusieurs reprises à moins de cinquante pas (c’est-à-dire à très proche distance – un tir normalement mortel !). À ce stade de l’histoire, à ce niveau de mon récit très légèrement romancé (il faut bien vous mettre un peu « dans l’ambiance » … !), vous vous attendez peut-être à m’entendre dire que cette sacrée bestiole à la description somme toute assez fantastique va faire léviter les balles ou les esquiver à base de roulades champêtres. Eh bien non. En fait, la Bête est bien touchée par les balles. À chaque tir, la Bête crie, accuse le coup, mais se relève et repart aussitôt. On retrouve des traces de sang. La Bête est bien de chair et d’os.

(© Patrick Berthelot pour l’illustration de droite)

Nous sommes maintenant à l’hiver 1764. Depuis des mois, la Bête rôde, attaque, tue. Le pays vit dans la terreur. Les gens se déplacent groupés autant que possible, s’enferment chez eux dès la nuit tombée, prient. Dans les églises, se pressent chaque dimanche des fidèles de plus en plus désespérés. Ils n’y trouvent guère beaucoup de secours, si ce n’est l’accusation d’être, semble-t-il, à l’origine du mal qui les dévore.

À la Noël, la plus haute autorité du diocèse, Monseigneur l’évêque de Mende, fait en effet lire dans toutes les églises du Gévaudan un discours expliquant le fléau comme une réponse divine aux péchés dans lesquels la population du pays aurait depuis bien trop longtemps versé. Loin de ces discours culpabilisateurs et de ce mandement controversé de l’évêque (dont nous reparlerons plus tard), les abbés et curés des villes et villages du pays sont très mobilisés dans la « chasse à la Bête ». Sincèrement touchés par le malheur croissant qui frappe désormais tout le Gévaudan, de nombreux hommes d’Église mettront toute leur énergie disponible à la recherche infatigable du monstre lorsque celui-ci sévit dans leur paroisse. Nous leur devons un apport décisif de cette histoire : sa mémoire.

L’essentiel des traces écrites sur la Bête nous parviennent en effet des écrits des curés et notamment des « relations » – sorte de journal de bord ainsi que correspondances entre abbés et avec les nobles, les administrateurs, etc. Des documents qui permettront aux historiens dès le XIXe siècle (le premier grand historien de la Bête étant l’abbé Pourcher, descendant d’un curé contemporain des événements) d’établir l’historiographie détaillée de la Bête (et notamment une précision presque au jour le jour de où celle-ci se trouvait, qui l’a vu, qui celle-ci a-t-elle attaqué et/ou tué, vers où a-t-elle fait mouvement, qu’a-t-on entrepris contre elle, etc., durant les trois années de déroulement des événements). Les registres paroissiaux et les sépultures de l’époque, où seront parfois détaillées les circonstances des décès, joueront également une importance cruciale dans l’établissement de l’historiographie de la Bête.

Revenons à notre hiver 1764. La situation est dans l’impasse. La Bête commence à faire parler d’elle bien au-delà des frontières du seul Gévaudan. Le Courrier d’Avignon, grande gazette de l’époque, s’est emparée du fait divers et titre hebdomadairement sur l’affaire, tenant jusqu’au décompte macabre des morts de la Bête. Le feuilleton sanglant de la Bête du Gévaudan rythme désormais tout le royaume. Même la Gazette de France, l’organe de presse officiel de l’État royal, commence à évoquer cette Bête qui « ravage le pays des Cévennes » (l’àpeuprèrisme du journaliste parisien sur les informations de la campagne profonde on le voit, hélas, ne date pas d’hier – je referme la parenthèse).

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

L’affaire commence à arriver aux oreilles du Roy. Dans sa province reculée du Gévaudan, une « Bête féroce » (qui ne sera ni la première, ni la dernière de l’histoire de France par ailleurs) sème la terreur et y défie presque le pouvoir, avec la mise en échec de l’intendant et des dragons. Le Roy se doit d’agir.

S’il fait maintenir le capitaine Duhamel et le déploiement sur place des troupes légères de Clermont-Prince, Louis XV fait appeler de sa Normandie natale un certain Vaumesle d’Enneval, chasseur de loups sur-expérimenté (il en a tué plus d’un millier dans sa vie – passion buter des loups), considéré alors comme l’un des meilleurs louvetiers du Royaume. Avec son fils, ses chiens, son équipe de rabatteurs-chasseurs, le père d’Enneval se met ainsi en route vers le Gévaudan, où il arrivera fin février. Avec lui, la Bête, cette fois, va avoir à qui parler !

Assez trop longtemps par un funeste sort,

COMPLAinte citée par l’abbé pourcher dans son histoire de la bête du gévaudan, p. 268

Au loin l’hyène répand le carnage et la mort,

Toujours le Gévaudan est la sanglante enceinte,

Que ce monstre a choisie pour y semer la crainte.

Auprès de ses foyers asiles de la paix,

L’habitant consterné doit frémir désormais.

* * *

… Fin du Chapitre I …

Dans le prochain chapitre (cette première série en compte quatre au total), nous suivrons les tentatives du grand louvetier Denneval pour venir à bout de la Bête, notamment au travers des gigantesques battues qui seront organisées à l’échelle du Gévaudan entier en 1765 (et qui compteront parmi les plus importantes de l’histoire du monde jamais réalisées contre un animal féroce !).

Et nous commencerons, petit à petit, à rentrer dans le dur de cette terrible affaire… (dont l’analyse et la dimension mémorielle feront l’objet du chapitre IV, et son élucidation celle d’une seconde série à découvrir également à sa suite sur le blog).

À bientôt ! 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

Excellent article, j’attends avec impatience le suivant. Merci

Ravi que la lecture vous ait plu 🙂

La seconde partie devrait suivre dans pas longtemps !

Très intéressant

Merci pour ce partage

Bon article mais on veut la suite vites☺️

Bonjour Arnaud, la suite est déjà publiée, il faut cliquer sur le bouton “Lire la suite de l’article” tout en bas ! 😉

Pour pouvoir dire que “la” Bête résiste aux balles, il faut ne pas tenir compte de plusieurs paramètres :

1 – La qualité de la poudre utilisée, qui n’est parfois pas la meilleure

2 -Les conditions atmosphériques : au plus il y a d’humidité dans l’air, au plus la poudre perd ses qualités propulsives

3 – La plus ou moins grande nervosité – ou peur – des tireurs, qui parfois tirent “au jugé”, plus pour se rassurer que pour tuer l’animal

5 – L’épaisseur vraisemblable du pelage de “la” Bête qui, à partir d’une certaine distance de l’animal par rapport au(x) chasseur(s), joue le rôle d’un amortisseur de coups

6 – La portée maximum des fusils de l’époque : il est évident que si “la” Bête est au-delà de cette portée maximum, elle ne peut être – enne sera pas – touchée, ce qui contribue à renforcer le mythe de son “invincibilité”

Tout à fait d’accord avec vos remarques techniques Frédéric, la phrase n’est évidemment pas à entendre comme une affirmation absolue.

Mais convenons que ces mêmes fusils de l’époque, aussi déficients puissent-ils être, permettent bien à de compétents chasseurs d’abattre des loups à des distances non-négligeables durant ces mêmes battues. Tous les témoignages d’époque font remonter une remarquable “résistance” de la Bête aux tirs de fusil (bien que des thèses explorent ce drôle d’aspect – voir celle notamment de PPL Berthelot que j’expose à la fin dans la partie IV).