Voilà bien l’écriture d’un article qui ne va pas me faire rajeunir. Les grands ensembles, ce sont en effet le point de départ de mon ancien métier, la « Politique de la Ville », nom à la fois évocateur et trompeur donné à la politique de solidarité territoriale déployée par l’État et les collectivités en direction des quartiers dits « en difficulté » – généralement les banlieues pauvres de la périphérie des grandes villes françaises (et tout aussi généralement, d’anciens grands ensembles construits dans les années 1960 et 1970).

De par ma formation d’urbaniste, ces grands ensembles, j’ai longuement appris à les connaître, à étudier leur histoire, leur évolution, à me former aux métiers visant à traiter leurs « dysfonctionnements » urbains et sociaux. Cela a commencé par mon mémoire de fin d’études dans l’école nationale d’aménagement du territoire (l’ENTPE) où j’ai été formé entre 2010 et 2013, et où je me suis intéressé à la grande politique de démolition-reconstruction qui prévalait alors dans ces quartiers, ainsi qu’à ses tenants et à ses aboutissants urbains et sociaux (en particulier pour leurs habitants délogés).

Ce fut encore dans le cadre de mon second mémoire de sciences sociales, complément de formation réalisé en 2013-2014 à Sciences Po Lyon (une vraie tête d’œuf, cet Arnaud…), où j’eus la chance de réaliser mon stage professionnel dans l’équipe en charge du projet urbain et social des Minguettes, la mythique cité de Vénissieux (d’où partie notamment la première Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983). Dans ce second mémoire, je m’intéressais plus précisément à la mixité sociale, ce grand impératif de la politique dans les banlieues françaises, aussi peu défini et flou institutionnellement que diversement et pragmatiquement mis en œuvre dans les quartiers par les acteurs de terrain.

De ces deux intenses études et enquêtes bibliographiques et de terrain, et également nourri par mes passionnants cours sur l’histoire de la politique d’aménagement française (ainsi qu’évidemment par mes propres expériences professionnelles dans ce métier dans les années qui suivirent), j’ai eu l’occasion de beaucoup m’intéresser, connaître, développer et synthétiser cette riche histoire des grands ensembles français. Un portail vers l’histoire de la France des Trente Glorieuses autant que vers celle des politiques successives de lutte contre la pauvreté et les inégalités (et des rapports qu’entretient la France avec ces questions), histoire(s) que je vous propose de découvrir aujourd’hui dans ce nouvel article. Bonne lecture !

Les Trente Glorieuses : la grande époque de croissance économique et d’aménagement du territoire national

L’histoire des grands ensembles, c’est d’abord l’histoire de la reconstruction de la France, et d’une politique d’aménagement des territoires de grande envergure à l’échelle nationale. Au sortir de la Seconde guerre mondiale en effet, à l’image de l’Allemagne (mais dans une moindre mesure), la France est détruite. Dans le cadre de la Campagne de France, qui a vu la libération du territoire national par les Alliés, la plupart des grandes infrastructures du pays (ports, gares, ponts, usines, mines,…) ont été bombardées et partiellement ou complétement détruites par les Alliés, afin de contraindre les mouvements ennemis et raréfier ses ressources et outils d’approvisionnements. De nombreux centre-ville, villes, villages, sont entièrement rasés ou sérieusement endommagés. La France manque de tout : produits manufacturés, produits agricoles, énergies, et particulièrement de logements – des centaines de milliers d’habitations ayant été détruites ou rendues inhabitables par la guerre.

Cette crise du logement va s’installer dans le temps, car durant la première décennie du sortir de la Seconde guerre mondiale (de 1945 à 1954), la priorité est donnée au niveau national à la reconstruction de l’appareil productif et économique (reconstruction des usines et des grandes infrastructures de transport et de commerce). En 1954, lorsque l’abbé Pierre fait son célèbre appel, la situation du logement est catastrophique en France : sur 14,5 millions de logements, la moitié n’a pas l’eau courante, les trois quarts n’ont pas de WC, 90 % pas de salle de bain. On dénombre 350 000 taudis, 3 millions de logements surpeuplés, et un déficit constaté d’au moins 3 millions d’habitations.

C’est dans ce contexte, ainsi qu’à l’occasion du long et terrible hiver de 1954 (où des femmes, des nourrissons sans-abris, meurent gelés dans les rues de Paris…) que l’abbé Pierre lance son célèbre appel, sur les ondes de Radio Luxembourg. Un appel à l’urgence de la résolution du problème des sans-abris, et plus globalement, du manque de logement et du mal-logement ; un problème qui existait déjà bien avant-guerre (que cette dernière a fait exploser), et qui semble loin d’être en passe d’être résolu en ce 1er février 1954.

L’onde de choc de cette déclaration de l’abbé Pierre (et de celles qui suivront) est considérable, et une mobilisation d’envergure dans la population française s’engage en faveur de cette problématique du logement, appelant notamment à la mise en place d’une politique volontariste de grande ampleur des pouvoirs publics sur cet enjeu décisif de la France des années 1950.

Au niveau national, l’appel et l’urgence sont entendus, et le logement est replacé au centre de gravité des priorités du pays. Il faut construire des nouveaux logements, vite, et beaucoup. Les temps sont alors au grand développement industriel et montée en ingénierie du pays. Nous sommes en effet à l’époque où la France émerge en tant que grand pays de l’industrie du bâtiment et du génie civil, dont les compétences et les contrats s’exportent à travers le monde (toujours et même plus que jamais aujourd’hui). À ceci près que jusqu’ici en France, la production de logements était demeurée essentiellement le produit du travail de petites entreprises artisanales aux méthodes de construction traditionnelles, et qui se sont naturellement révélées incapables de répondre aux immenses besoins de l’après-guerre. Au sommet de l’État, on décide donc de la mise en place d’une nouvelle politique de construction massive de logements, à une échelle industrielle, et à l’échelle de tout le pays.

Du « Plan Courant » de 1953 à 1973 : 20 années de construction des grands ensembles, figures de la ville moderne

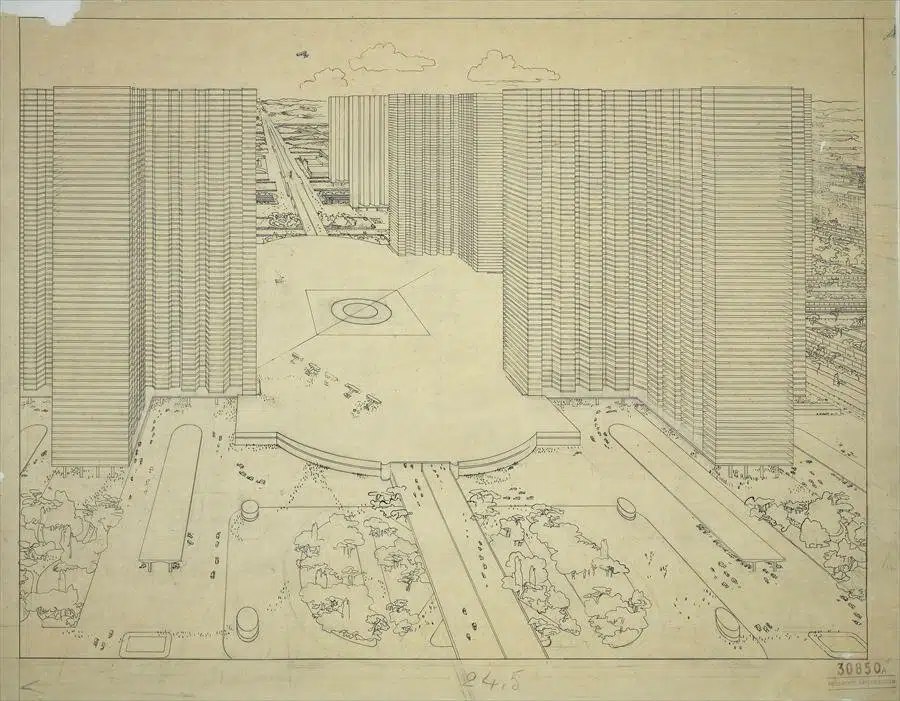

Les tenants de cette grande politique sont nourris et rejoints par les grands architectes du mouvement moderne : un grand courant d’urbanisme nés dans les années 1920, autour de figures comme Le Corbusier, qui ont théorisées et expérimentées les principes et les formes d’un nouvel urbanisme moderne, soucieux de l’optimisation de l’espace et des ressources, mais également de la prise en compte des multiples usages et fonctionnalités de la ville (espace d’habitation, espace de travail, espace de loisirs). La ville moderne telle que conceptualisée par ces architectes s’articule autour de grandes unités d’habitation, maillées, autonomes, à l’équipement et au confort modernes (et dont la finesse architecturale n’est certainement pas la plus grande vertu).

Cette ville nouvelle, qui répond aux besoins de logement de l’époque, on l’envisage au lieu-même de la ville ancienne, qu’elle doit fonctionnellement remplacer et améliorer (voir par exemple à ce sujet ci-dessous les projets visionnaires – et radicaux – de transformation du centre de Paris ou d’autres grandes villes par de grands architectes du mouvement moderne comme Le Corbusier ou Oscar Niemeyer). Si cette démarche demeure facilement réalisable dans des pays vastes et d’urbanisation récente comme le Brésil ou de nombreuses républiques de l’ex-URSS (où de grandes villes inspirées par le mouvement moderne et sa déclinaison “brutaliste” seront construites ex nihilo), il n’est bien évidemment pas envisageable de raser et de reconstruire le centre de Paris ou d’autres grandes villes françaises pour y densifier et repenser le logement ; la solution se trouvant plutôt à leur voisinage immédiat.

Dans ce contexte, on se tourne plutôt vers les espaces libres immédiatement voisins de ces centres, dans la périphérie des grandes villes, à l’emplacement de ces bidonvilles que l’on souhaite éradiquer ou sur de grandes collines et plateaux (généralement alors occupés par des terrains agricoles – et dont les anciennes cultures donneront souvent leurs noms aux futures rues et cités du grand ensemble) ; des zones à proximité des villes donc, où le foncier est disponible, accessible et peu cher. C’est là que les décideurs et les ingénieurs décideront ainsi d’implanter ces nouveaux logements tant nécessaires à la population, que l’on nommera les « grands ensembles » (on est toujours bien inspiré chez nous les urbanistes).

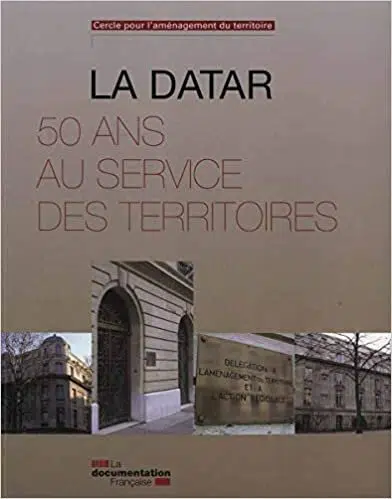

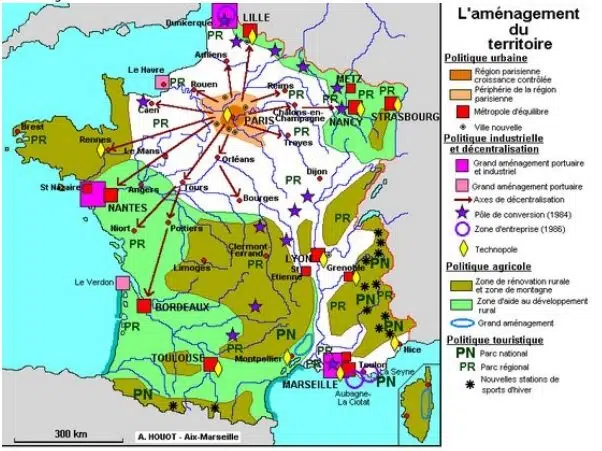

Ces grands ensembles, à l’époque, on les retrouvera englobé dans un dispositif d’urbanisme règlementaire (ça peut paraître pompeux mais c’est important… !) : les ZUP, les « Zones à Urbaniser en Priorité ». La France en comptera jusqu’à plus de soixante-dix. La création et la construction de ces ZUP, elles ne sont généralement pas concertées avec les populations et les élus locaux, mais imposées d’en haut : nous sommes en effet avant la décentralisation (qui interviendra à partir des années 1980), à la grande époque de l’État-aménageur, l’État-stratège, l’État-planificateur, l’État-dirigiste. À l’époque, toutes les importantes décisions d’aménagement sont centralisées et administrées au niveau de l’État, et notamment par le ministère de l’Équipement (grand ministère de l’époque gaullienne) et la DATAR, la Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale – la célèbre (enfin pour les initiés) structure-pilote de l’aménagement du territoire durant les années 1960 et 1970.

Dans cette importante structure d’Etat et son ministère de rattachement (l’Equipement), aux postes de décision et surtout de pilotage des projets des grands ensembles, l’on retrouve nuls autres que les ingénieurs des Ponts et Chaussées, le grand corps d’ingénieurs fondé au XVIIe siècle sous Louis XIV, et grands architectes de l’aménagement du territoire depuis lors. Cette grande école d’ingénieurs française a également une petite sœur, qui aux côtés de leurs têtes pensantes, sont l’on pourrait dire les petites mains de l’aménagement du territoire, en charge de la construction des routes, des ponts, des viaducs, des grands bâtiments et équipements publics. Une petite sœur qui s’appelle l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), créée en 1977, et qui n’est autre que l’école où votre serviteur a suivi ses études, après n’avoir pas été admissible aux Ponts et Chaussées qu’il visait (je referme la parenthèse, mais ne pouvais évidemment pas bouder le plaisir de me faire un rétro-coucou).

Les grands ensembles ne sont pas une conception urbaine anodine : ils représentent à l’époque une forme d’aboutissement des évolutions de la construction civile et de la pensée architecturale et urbaine. Les unités de logements des grands ensembles (ces fameux océans de barres et de tours tels qu’on se les représente aujourd’hui), ne constituent rien de moins que le nec plus ultra des habitations de l’époque : des logements individuels, flambant neufs, dotés de tout le confort moderne (cuisine aménagée, garages ou places de parking dans une période où l’usage et la possession d’une automobile explose, salle de bain et toilettes individuelles – rappelons en effet qu’à l’époque des grands ensembles, dans l’habitat ancien, moins de la moitié des logements disposent d’équipements sanitaires modernes et encore moins de toilettes individuelles).

Et la modernité ne s’arrête pas à la porte du logement : c’est toute une ville que le grand ensemble intègre et redéploie, une ville avec ses commerces, ses écoles, ses espaces de sport et de loisirs. Pour ses premiers habitants (des relogés des bidonvilles et des familles issus des logements sur-occupés de la classe ouvrière), l’habitat et la vie dans ces grands ensembles flambants neufs représentera un niveau de vie et de confort qu’ils n’avaient jamais connu jusque-là, et qui sera accueilli comme un indéniable progrès et changement de vie.

EN RÉSUMÉ : Il y avait en 1946 en France moins de 500.000 logements sociaux ; trente ans plus tard, on en compte près de 3 millions, dont un tiers sous forme de grands ensembles. Ceux-ci sont au nombre de 350 environ, dont 43 % se concentrent dans la région parisienne, où la demande était la plus forte.

Il est à noter qu’un grand ensemble n’est pas forcément un ensemble de logements sociaux : il peut également s’agir de copropriétés, comme c’est par exemple le cas d’une très grande partie du grand ensemble de Sarcelles, où beaucoup de logements sont en accession à la propriété (la difficulté de gestion de ces grands ensembles en copropriété sera d’ailleurs bien souvent aussi la raison de leur dégradation et de leur mauvaise réputation, attribuée souvent à tort aux offices HLM, qui n’en étaient pourtant pas responsables).

Bien que bâtis dans l’urgence et de façon assez uniforme aux quatre coins de la France, les grands ensembles constitueront longtemps dans l’imaginaire collectif un idéal de brassage des classes sociales. Dans ces nouveaux logements, construits à partir de la fin des années 1950 (et principalement sortis de terre entre le milieu des années 1960 et le début des années 1970), cohabitent ainsi une population croissante et plurielle : employés, ouvriers, familles rapatriées, retraités, jeunes ménages, fonctionnaires,…

Ce faisant, bien que cette forme d’habitat soit aujourd’hui très critiquée pour ne pas dire affublée de tous les maux (monotonie, absence de vie sociale, enclavement, urbanisme criminogène, mauvaise qualité des matériaux,…), durant les « Trente Glorieuses », il convient ainsi encore une fois de souligner combien l’installation dans ces grands ensembles au confort moderne n’en a pas moins été vécue comme un progrès par ses habitants d’alors, dont beaucoup n’avait alors connu que les bidonvilles ou les logements surpeuplés.

Durant la période qui va de leur lancement, en 1953, par le Plan Courant, jusqu’en 1973, on pourra retenir que les grands ensembles seront surtout occupés par un salariat employé et « bourgeois » ; la proportion en logement HLM (les célèbres « habitations à loyer modéré ») des ouvriers, employés et cadres moyens dépassant en effet celle de l’ensemble de la population [Girard, Pourcher, 1964 ; Clerc, 1967].

Si, toutefois, comme l’ont montré certains travaux emblématiques de la sociologie urbaine, cette cohabitation entre différents groupes sociaux dans les grands ensembles (et notamment entre la classe ouvrière et la classe moyenne), ne s’est jamais mécaniquement traduite par une véritable proximité sociale (en témoigne le célèbre article de sociologie de Chamboredon et Lemaire paru en 1970 : « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement »), le peuplement des grands ensembles des années 1950-1960 demeurera tout de même symbolique d’un idéal de mélange social (préfigurant d’ailleurs le mythe rétrospectif d’une mixité sociale passée – « perdue », de ces espaces résidentiels). Mais cette période teintée d’idéalisme ne va pas durer, et la problématique de la « mixité sociale » des grands ensembles va bientôt durablement s’installer dans le paysage des problèmes publics, à la même vitesse que les importants « dysfonctionnements socio-urbains » des grands ensembles commencent à apparaître et être mis en lumière par une nouvelle génération d’élus, de sociologues et d’urbanistes.

Si la fameuse « mixité sociale » n’est pas encore explicitement posée comme un problème à résoudre et un idéal à atteindre à la fin des années 1970 et au début des années 1980, elle va néanmoins le devenir rapidement, au fur et à mesure de la transformation du peuplement des grands ensembles, elle-même témoin et fruit de l’évolution de la situation socioéconomique du pays.

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures aussi apprenantes que passionnantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

* * *

Bibliographie et portail documentaire :

Voilà bien une démarche qui me rappelle la rédaction de mes mémoires, et que je retrouve avec une certaine saveur : celle de la présentation indispensable des différents ouvrages, articles, revues et autres écrits, qui ont servi de source et de matière à l’élaboration de cet article (au-delà de mon expérience personnelle), et que vous pouvez retrouver ci-dessous :

- HOUARD N., 2012, Au nom de la mixité sociale, dans DONZELOT J. (sous la dir. de), 2012, À quoi sert la rénovation urbaine ?, PUCA, Coll. « La ville en débat », Paris : PUF, pp. 25-41

- KIRSZBAUM T., 2013, « La rénovation urbaine comme politique de peuplement. Les Etats-Unis et la France entre classe et “race” » (dossier « Peupler la ville : les politiques de gentrification et bien d’autres choses encore… »), Métropoles, n°13, 21 p.

- HOUARD N., 2009, Droit au logement et mixité. Les contradictions du logement social, Coll. « Habitat et sociétés », L’Harmattan, 306 p ; ALLEN B., DRIANT J.-C., DURET H., EPSTEIN R., HOUARD N., LELÉVRIER C., NOYÉ C., OBLET T., VILLECHAISE A., DONZELOT J. (sous la dir. de), 2012, À quoi sert la rénovation urbaine ?, PUCA, Coll. « La ville en débat », Paris : PUF, 238 p.

- Union Sociale pour l’Habitat, 10 idées reçues sur les Hlm, 2013, 25 p.

- Actualités HLM, n° 41, juillet 1996

- HOUARD N., 2009, Droit au logement et mixité. Les contradictions du logement social, Coll. « Habitat et sociétés », L’Harmattan, 306 p.

- EPSTEIN R., 2012, ANRU : mission accomplie ?, dans DONZELOT J. (sous la dir. de), 2012, À quoi sert la rénovation urbaine ?, PUCA, Coll. « La ville en débat », Paris : PUF, pp. 43-97

- COUR DES COMPTES, 2002, La politique de la ville, rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés, 334 p.

- EPSTEIN R., 2005, « La mixité sociale dans les politiques territoriales post-contractuelles », communication au colloque de la revue Politiques et Management Public, Bordeaux

- MAURIN E., 2004, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Seuil, Coll. « La république des idées », Condé-sur-Noireau, 95 p.

- « Plus grand, plus haut, moins cher, histoire des logements sociaux », quatrième et dernier épisode de la série « Immeubles, l’histoire à tous les étages » réalisée en octobre 2024 par Radio France dans le cadre du podcast Le Cours de l’Histoire

Espérant que cet article vous a intéressé, et peut-être donné une autre image de l’histoire des grands ensembles (et plus largement de la politique du logement française depuis l’après-guerre, et de l’évolution sociale et institutionnelle de nos fameuses « banlieues »), je serai ravi d’engager et de développer avec vous la discussion autour de ces sujets dans l’espace commentaire. Espace où je vous invite ainsi à ne pas hésiter à partager toute remarque, analyse, information, réaction, point de vue, etc., que vous aurait suscité cet article de découverte, de vulgarisation et de réflexion historiques sur une thématique chère à son auteur.

À bientôt, sinon, pour une prochaine histoire itinérante ! 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

J’ai vécu à Rosny sous bois de 1969 à 1976(Seine saint Denis) . Venant d’une toute petite maison aux Lilas , je témoigne de l’impression d’espace , de confort de notre appartement pourtant peu isolé phoniquement . Celui qui n’a pas été cherché du charbon à la cave ne connait pas le plaisir d’un chauffage par le sol ( même s’il faisait gonfler les jambes et asséchait l’air ). Ayant travaillé à 16 ans , on trouvait facilement du travail . La cité , construite en 1960 a accueilli beaucoup de rapatriés d’Algérie . Juifs , arabes , Français “de souche” , on se battait au baby foot ou au flipper . La religion n’était pas un sujet de conversation . La police , on ne la voyait quasiment jamais . Au fil des années la population à changé . pour les pieds noirs , la cité avait répondu à une situation d’urgence ; ils sont partis . Les effets du choc pétrolier sur l’emploi , le regroupement familial … ont changé la population .

En un éclair, je viens de revivre (et de comprendre aussi) tout mon parcours de vie, du point de vue ‘logement’. Née à Paris 18 en 1963, mes parents sont obligés de quitter un mini logement précaire pour un appartement tout confort à Clichy sous Bois. En effet, salle de bains, baignoire sabot, WC séparés, grande surface, parking, cave, vue sur parc jardin avec étang, colline, jeux collectifs et durant toute l’enfance, la possibilité d’avoir un groupe d’amis solide et solidaire, les grands gérant les petits pour créer de magnifiques heures de jeux et souvenirs (chasse à l’homme géante, carnavals, etc). Plus tout le confort alentour avec écoles, commerce de proximité, supermarché, etc.). Bref, un bonheur familial et social très relatif (j’aurai préféré grandir à Paris). Étude au Raincy dans lycée Le Corbusier dont j’ai toujours apprécié l’équilibre architecture et espace extérieur, une grande réussite. Mais banlieue en souffrance du fait des transports, banlieue mal desservies. Et j’ai assisté à la dégradation de ces grands ensembles (très bien expliqué dans l’article) d’abord les cités de Clichy sous Bois (le chêne pointu, une des plus délabrée de France puis la Forestière…) Et Montfermeil, un cas d’école.. Côté emploi, mon père qui était forain (marché) a vite trouvé un travail, plus table et rémunérateur, en tant que poseur de revêtement de sol. Il se levait a 5h00 du matin, retour 21h00. Il a posé parquet, lino, carrelage dans tous ces grands ensembles file de France, hôpitaux de Paris, etc !!! Mes cousins habitaient la Zup de Chalon sur Saône, même décor mais en Province. Petits, mon père nous emmenait au centre commercial de Rosny, on prenait parfois le grand échangeur de Bagnolet qui m’effrayait par son futurisme. Ou bien pour aller à Paris, la Nationale 3, bordée d’usine et de logements précaires, on passait devant les derniers bidonvilles (Pantin, Aubervilliers, Bagnolet). Tout ça me déprimait. J’ai fui cette banlieue dès que j’ai pu, pour suivre mes études sur Paris. Je me suis logée à Saint Ouen puis j’ai pu m’acheter un studio à Paris, sans salle de bains, à l’ancienne : un évier cuisine (qui faisait aussi douche) et WC sur le palier !!! J’ai fait les travaux de confort nécessaire. C’était en 1991, juste au moment où les prix des m2 ne cessaient de flamber. En 1990, je pouvais acheter un 35 m2, en 1991, un petit 25 m2 !!! Taux de 9,%, qui s’en souvient ?? En 2000, je pars vivre en pavillon, chez mon futur mari, à Orly. Une ville coupée en deux par la ligne de RER. D’un côté les pavillons, de l’autre les cités. 70 % de logement sociaux ! L’injustice à tous les niveaux. J’ai observé les dégâts de la plus mauvaise mixité sociale et de la naissance de ce que l’on nomme aujourd’hui “les incivilités ordinaires” dans les transports, sur la route, aux caisses des supermarchés. Ne parlons pas, au niveau urbain de la multiplication des travaux du Grand Paris (parfois plus de train le week-end), grèves (comment on part où on rentre de chez soi ??), Etc. Bref, un mode de vie et des valeurs dans lesquelles je ne me retrouve plus. Et étant impuissante, plus envie d’être compréhensive. 2020, choix de partir, vente de la maison et départ pour la province, en pleine nature pour une meilleure “qualité de vie”. Je revis, il m’aura fallu 30 ans pour oser faire le pas. Sans regret, mais marquée à jamais par ces expériences urbaines en grands ensembles ou banlieues mal desservies qui, forcément, divisent les classes sociales. Beaucoup a en dire… Mais vraiment, merci infiniment de cet article qui aura donné un sens profond à mes questionnements et analyses vécues sur le terrain, mais non documentées. Le puzzle est complet à ce jour. Merci encore de tout ce travail, riche, complet et illustré.