Lorsque je découvris la Lozère et les Grands Causses en 2020, je découvris des paysages tels que je n’en avais jamais vu jusqu’ici en France : hauts-plateaux aux horizons infinis, déserts de prairies steppiques et de landes de granite et de bruyère, coiffés de montagnes aux sommets tantôt arrondis et boisés ou violemment escarpées, entrecoupés de profondes et spectaculaires gorges,.. grands espaces sans âge de l’agropastoralisme où le temps semble s’être comme arrêté…

Des paysages d’une sauvage beauté, mais non à proprement parler sauvages, car fruit d’un patient travail de l’Homme, d’un aménagement millénaire, qui transforma des territoires de nature inhospitalière en des lieux où les communautés humaines purent vivre et se nourrir. Des territoires en fait façonnés par les pratiques multiséculaires de l’agropastoralisme, où l’Homme, plutôt que (et dans l’incapacité de) le dénaturer, a longuement appris à apprivoiser son environnement. Des milliers d’années de pratique d’un mode de vie ancestral dont témoignent aujourd’hui les grandioses paysages des Causses et des Cévennes, inscrits à ce titre au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une belle histoire d’une sorte d’équilibre et d’harmonie entre l’Homme et son environnement, en même temps qu’un superbe témoignage du génie de l’adaptation humaine, que nous vous proposons de découvrir dans cet article écrit en partenariat avec le photographe lozérien Jean-Sébastien Caron (que je remercie encore d’avoir mis ses immenses talents de photographie et d’écriture au service d’un jeune site de découverte historique). Bonne lecture !

Les hautes et basses terres du Massif central, terrains naturels de l’agropastoralisme

Montagnes arrondies aux sommets joliment boisés, garnies de gros blocs de granit émoussés formant également les murs gris d’anciens villages et hameaux hors-du-temps ; grandes étendues steppiques entrecoupées de grandes falaises habillées de calcaires majestueux, sculptant les formes hallucinées de rochers dressés à la surface comme dans d’étranges et profonds gouffres, ordonnant les pierres des clapas et les voûtes des bergeries qui parsèment de vastes plateaux ; horizons dégagés surplombant des landes infinies d’herbes grasses et de bruyère, où paissent d’innombrables troupeaux de brebis, de moutons et de vaches, au-dessus des champs et des villages des hommes ; montagnes escarpées couvertes de cultures en terrasses, façonnés par les schistes y découpant de vastes crêtes et corniches au-dessus d’antiques hameaux cachés au milieu de grandes châtaigneraies, dont la même pierre acide habille les murets et les toitures : pas de doute, nous sommes dans des paysages atypiques – sommes-nous d’ailleurs seulement en France ?

(©rédit photo : Minolta DSC)

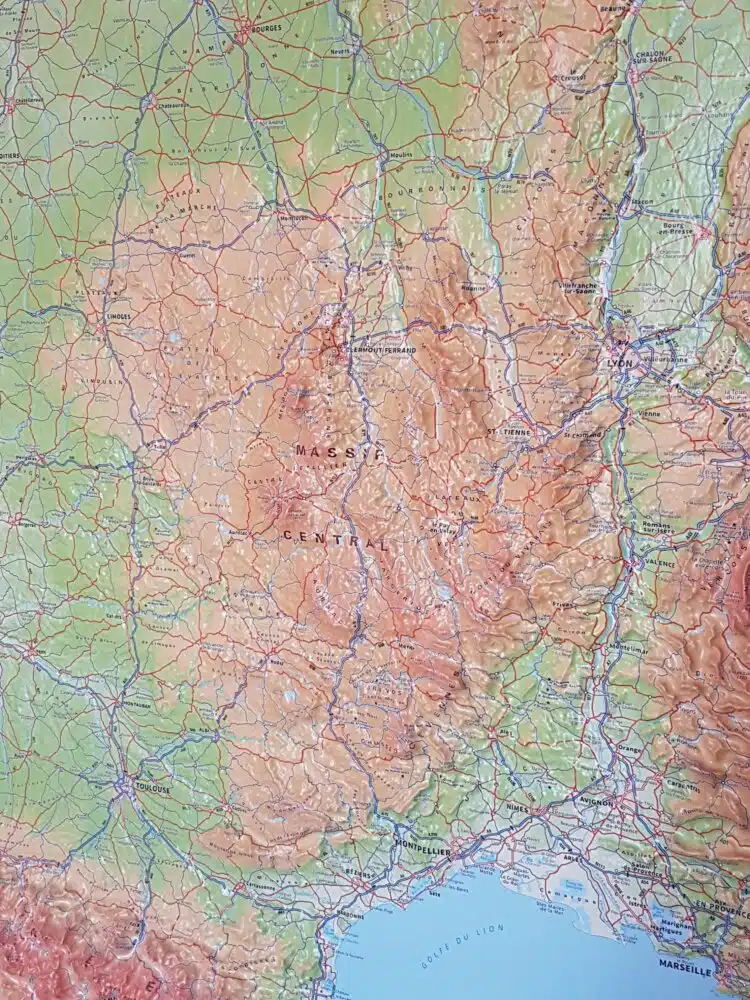

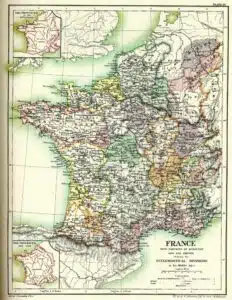

En France, nous y sommes bien, dans des espaces géographiquement reculés des grands axes de développement historiques que furent les grands fleuves et les façades littorales, quelque part dans le cœur du Massif central, au « milieu des montagnes-centre », comme j’aime à le qualifier. Quelque part sur les hauts plateaux de ce grand massif du sud-centre de la France, dans le beau département de la Lozère (ainsi que chez ses voisins aveyronnais, gardois et ardéchois).

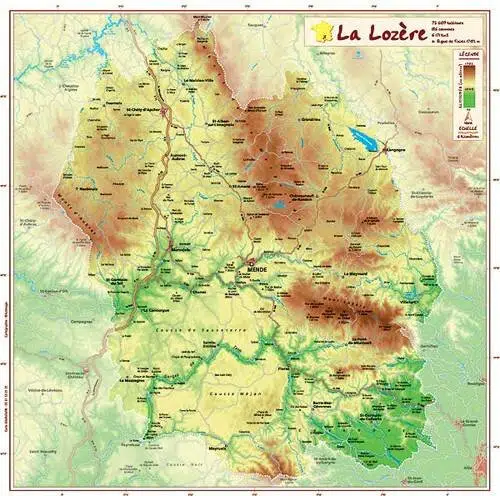

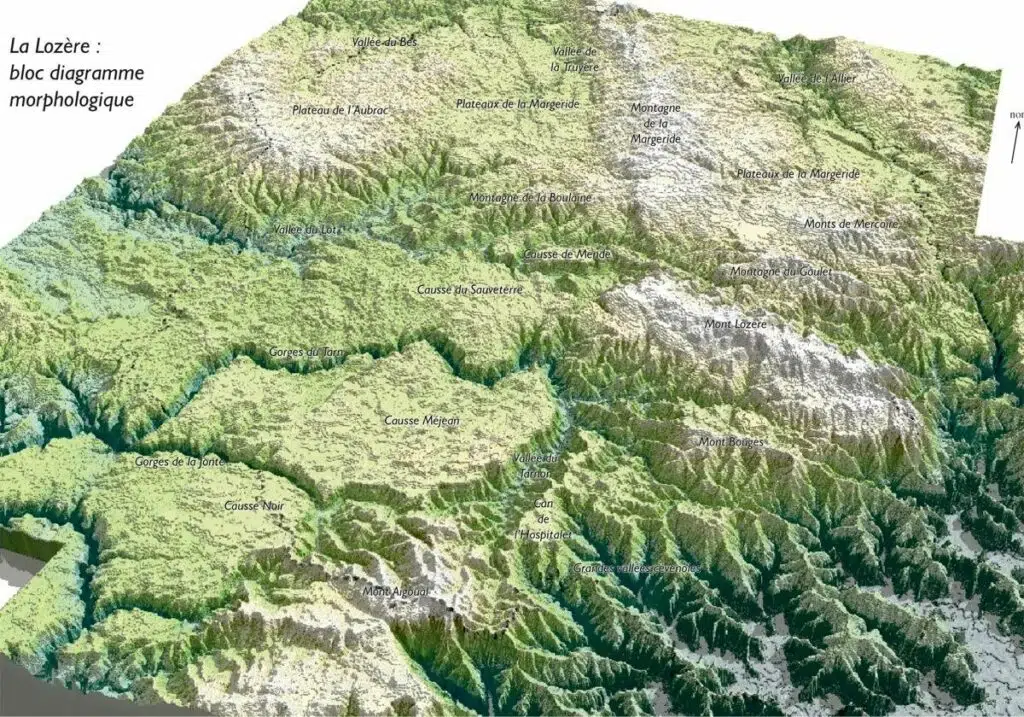

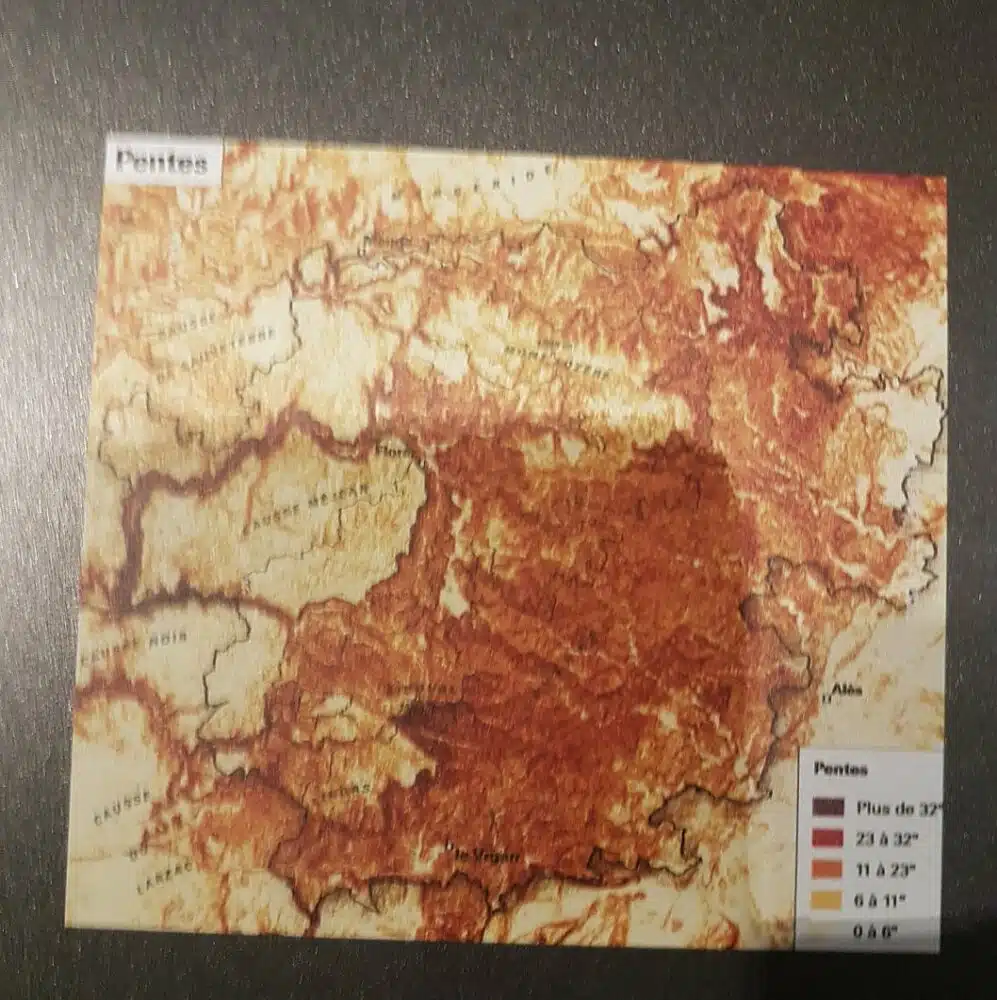

Resté relativement à l’écart des grandes dynamiques industrielles et urbaines, la Lozère, le département le moins peuplé de France (n’est-ce pas finalement une chance ?), est un département profondément rural, située aux confins de la région historique du Languedoc, aux frontières avec sa grande voisine auvergnate. Département de hauts plateaux, à l’altitude moyenne la plus haute de France (979 mètres), la Lozère présente une géographie atypique, produit d’une remarquable variété géologique (sols calcaires, granitiques, schisteux,…), et qui donne à ce pays de moyenne montagne un relief profondément tourmenté, capricieux, grandiose.

(©rédit documentaire : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

La Lozère est en effet un pays où la géographie peut changer du tout au tout tous les 5 kilomètres : rien de commun en effet entre les grandes étendues steppiques du Causse Méjean ou du Sauveterre, les sommets arrondis et doucement boisés de la Margeride, les landes et tourbières de ses contreforts et plateaux, les profonds canyons et paysages de gorges creusés par le Tarn et la Jonte, les montagnes escarpées et boisées des Cévennes, dont les pentes abruptes transforment les ruisseaux en torrents, et les rivières en coulées de boue dévastatrices. L’eau, précisément, et nous y venons, est centrale dans cette géomorphologie, qui est loin d’être le produit du hasard.

Les régions du sud-est du Massif central, et en particulier la Lozère (et encore plus particulièrement les Cévennes), sont le terrain d’une pluviométrie importante, du fait de leur situation de point de rencontre entre les masses d’air froides de l’Atlantique et chaudes de la Méditerranée, qui génèrent d’abondantes précipitations, et souvent mêmes de violents orages stationnaires, à l’origine des célèbres « épisodes cévenols » (des pluies abondantes qui dévalent les pentes, mettent les rivières en crue, et provoquent d’importantes inondations dans les basses terres méditerranéennes).

Ces précipitations importantes font du sud-est du Massif central, et notamment de la Lozère, une sorte de château d’eau du sud de la France, un pays d’eau, où de nombreuses rivières et fleuves prennent leurs sources (rien qu’à l’échelle des Cévennes : Tarn, Jonte, Hérault, Allier, Chassezac, Lot, Altier,… et non-loin, dans les monts du Vivarais voisin, Ardèche et Loire). Une eau qui, bien avant l’Homme, a façonné la géographie de ces territoires, entre mécanismes d’érosion et d’infiltration. Une eau qui y a, selon sa nature géologique, déplacé, poli, sculpté ou creusé sa pierre, y a arrondi les montagnes, ou les a creusées de profondes gorges et de millions de galeries, comme dans le cas des Causses, ces paysages indissociables du sud du Massif central, et grands terrains historiques du développement local de l’agropastoralisme.

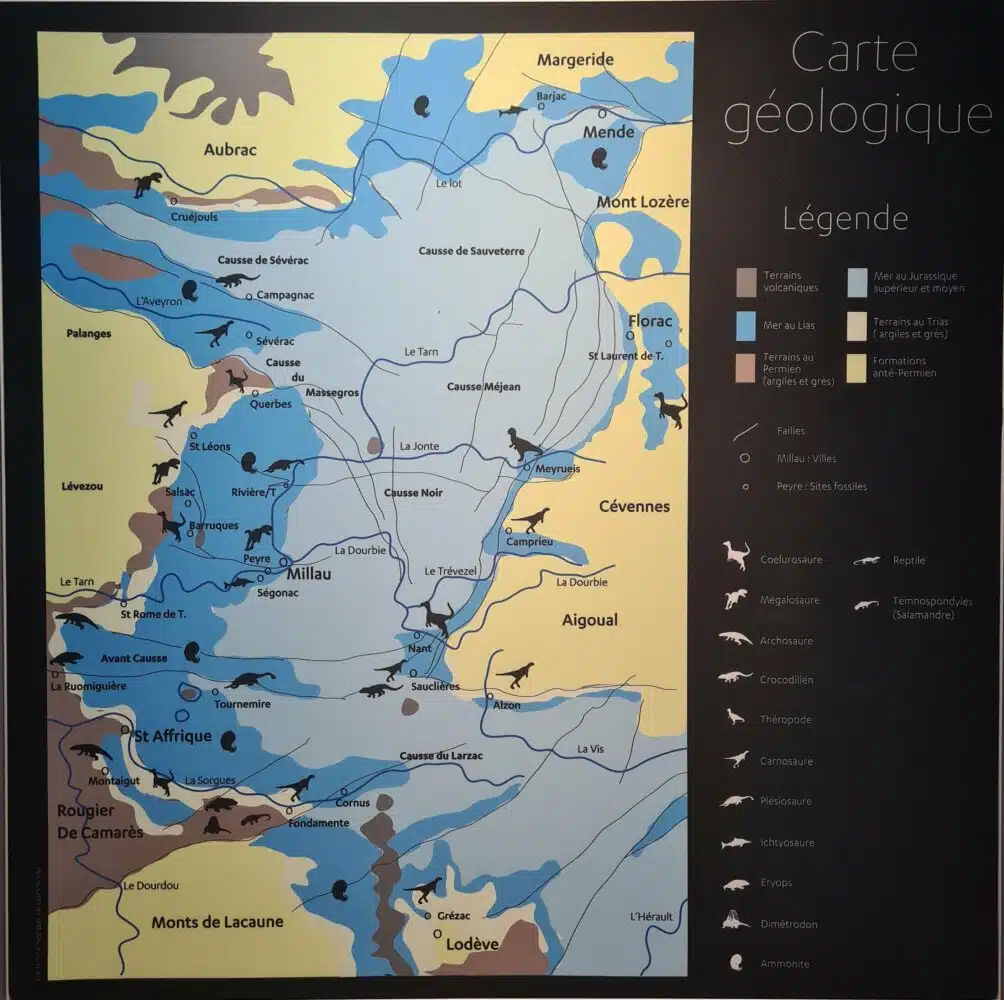

(cartographies issues du musée des vallées cévenoles de Saint-Jean-du-Gard)

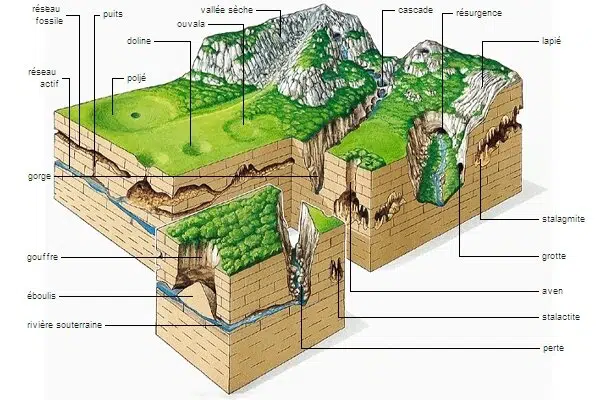

Les Causses sont en effet le nom que l’on donne dans le Massif central aux paysages de karst, une structure géomorphologique correspondant à de grands plateaux calcaires creusés par les eaux. Des dynamiques d’érosion et d’infiltration qui font de ces plateaux un immense gruyère, un sous-sol s’apparentant à un labyrinthe de grottes et de galeries souterraines, dont parfois l’une des parois ou plafonds se sont écroulés, créant ainsi de nombreux « avens » : des impressionnants gouffres se prolongeant en grottes et galeries sur des kilomètres, à la réputation sinistre (considérés comme des portes des enfers… !). En résumé, les Grands Causses représentent ainsi un ensemble karstique, fruit d’intenses phénomènes d’infiltration et de circulation lente des eaux au cours du temps, délimité au nord par les massifs de l’Aubrac et de la Margeride, au sud par celui du Vigan, à l’ouest par le Lévezou et le bassin de Saint-Affrique, et à l’est enfin par les Cévennes.

Zoom sur : la formation géologique des Grands Causses

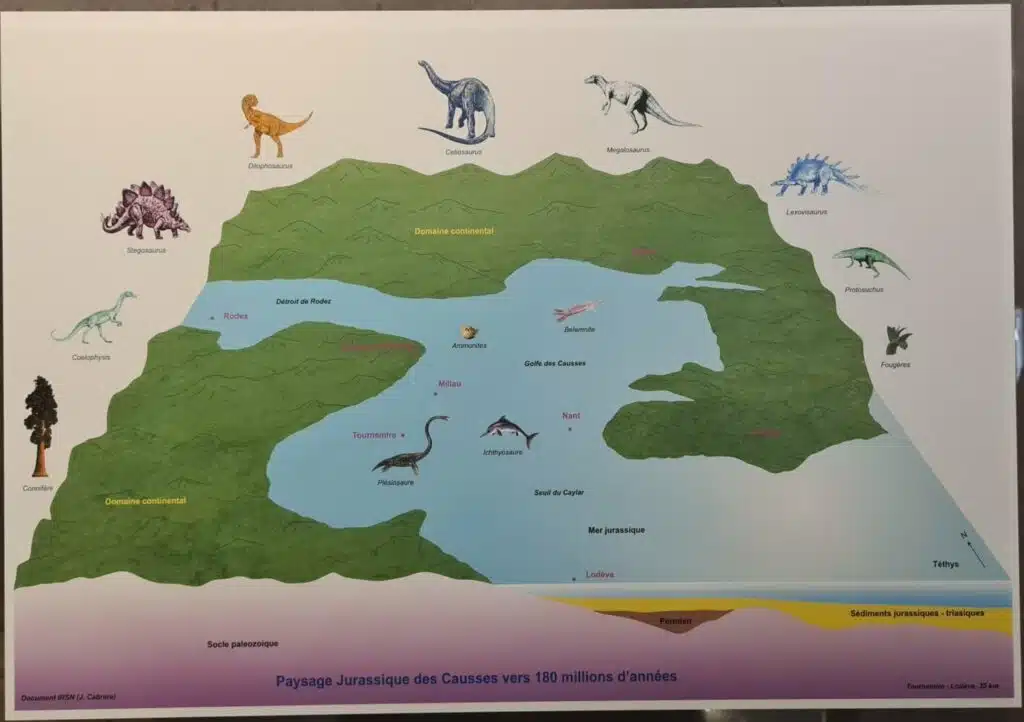

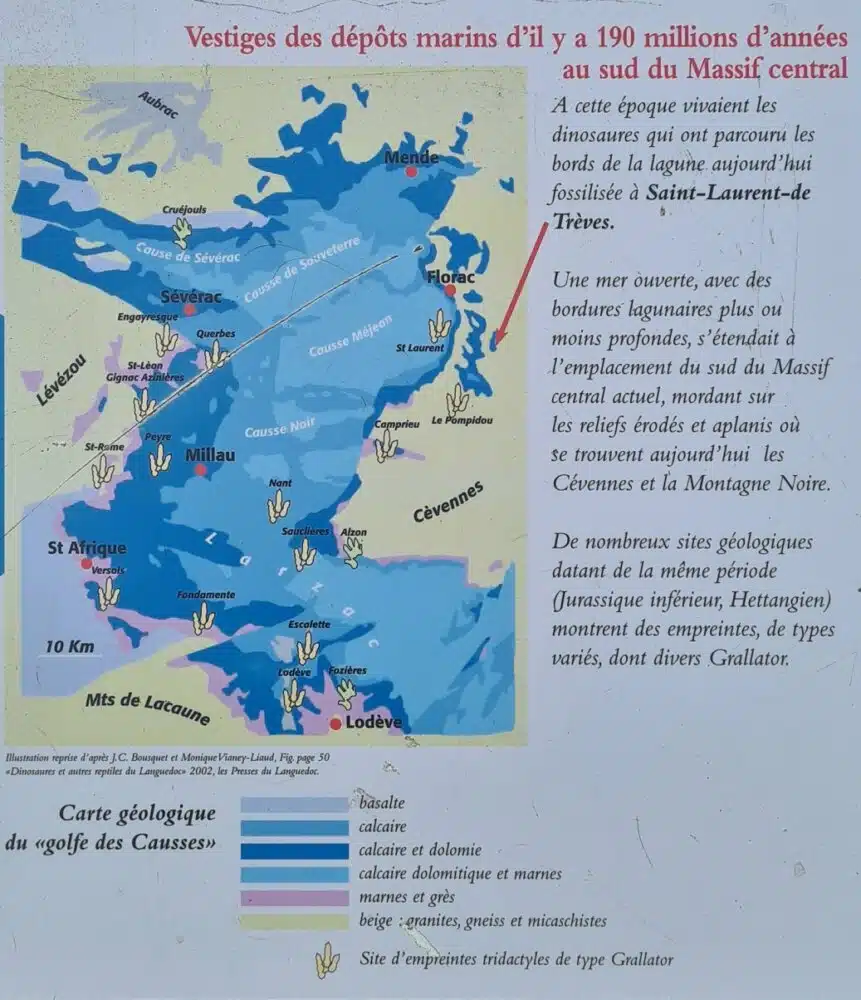

Il y a 250 millions d’années, la région correspondant à nos Causses actuels était une plaine où s’étalaient des bras de fleuves et des lacs. Le climat était tropical et chaud. Des amphibiens et des reptiles y déambulaient, marquant la vase ou le sable des traces de leurs pas. Ces sols ont ensuite durci, et sont devenus des roches où ce sont d’ailleurs conservées ces empreintes.

Au Trias moyen, cette plaine était vallonnée. Les rivières descendaient des massifs anciens alentours (Lévezou, Montagne Noire, Cévennes, Massif Central), déposant du sable et de l’argile. La région comptait de nombreux reptiles, crocodiliens et premiers dinosaures (leurs empreintes sont d’ailleurs encore visibles dans le Lodévois, le Saint-Affricain et les environs de Nant et de Saint-Rome-de-Tarn).

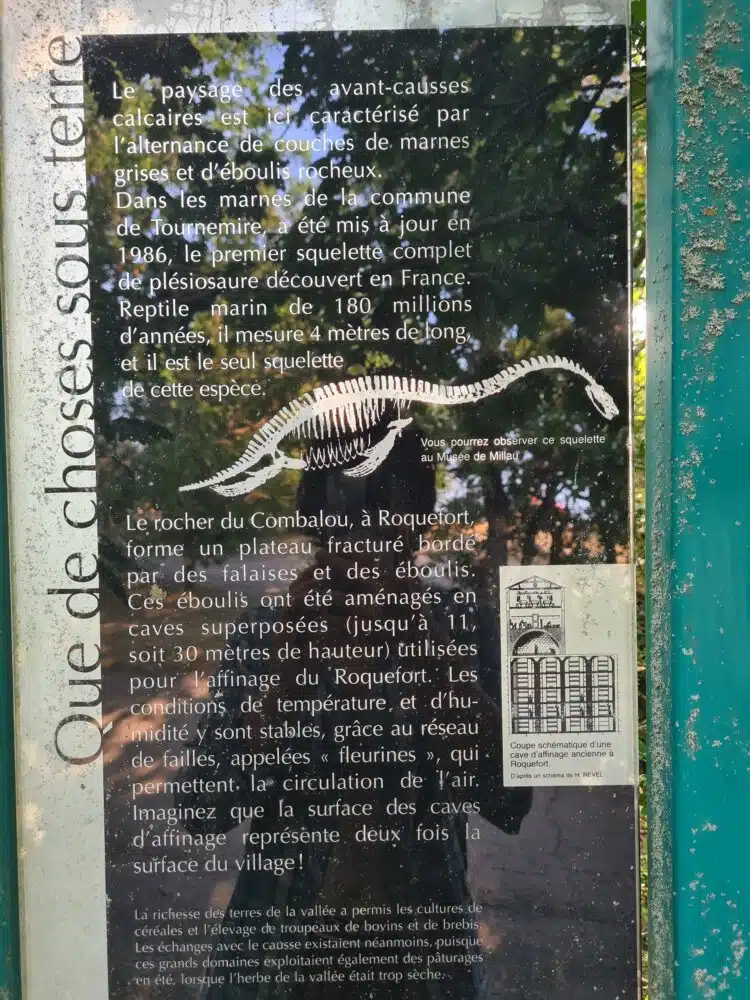

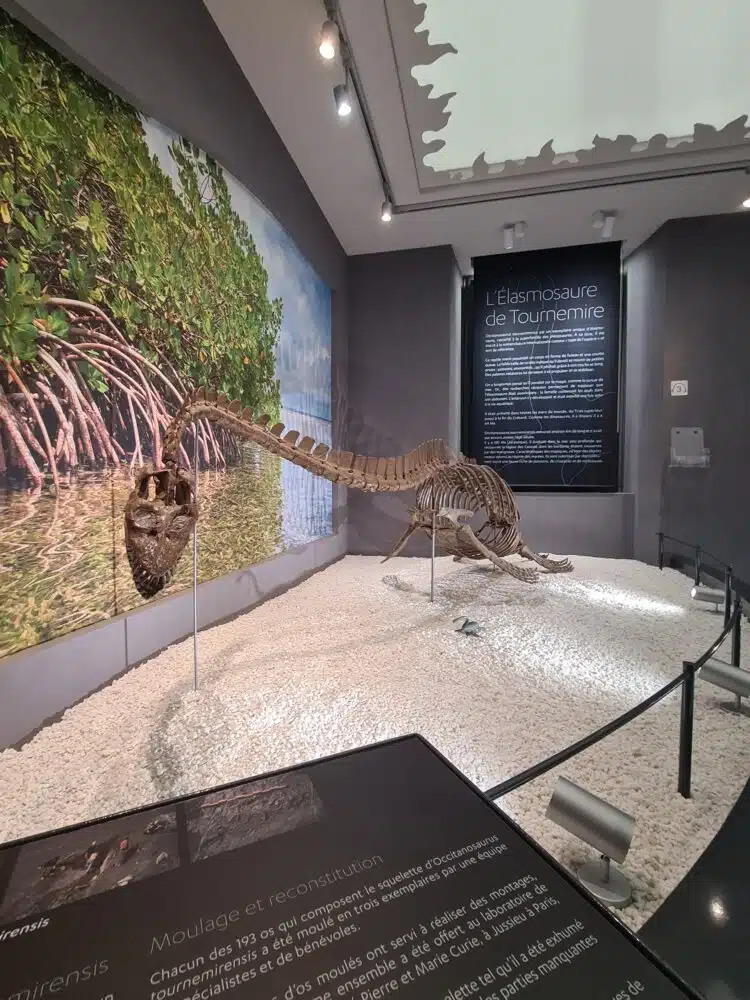

(source : Musée archéologique de Millau)

Au début du Jurassique, une mer se situait au sud-est des Causses. Elle s’est progressivement avancée dans les terres, en même temps qu’à l’Ouest s’est ouvert l’océan Atlantique, transformant alors la région en de vastes marais. Vers -190 millions d’années (Ma), cette mer chaude s’est étendue, repoussant ainsi les dinosaures. Elle a déposé les argiles et calcaires qui constituent aujourd’hui les Causses. Durant plus de 50 Ma, elle a été peuplée de nombreux animaux marins dont des ammonites et de grands reptiles tels les ichtyosaures, les élasmosaures et autres plésiosaures.

C’est l’ensemble de la série jurassique (-201 à -145 Ma), donnant lieu à la formation d’une mer tropicale peu profonde appelée Golfe des Causses, qui constitue aujourd’hui la masse des Causses. L’origine du terme causse vient d’ailleurs précisément de la nature des dépôts calcaires qui le composent, lesquels se sont retrouvés, à la suite de la surrection des Alpes et des Pyrénées il y a environ 100 millions d’années, en position émergée, moment à partir duquel ils ont subi d’intenses processus d’érosion.

L’eau et le vent ont ainsi sculpté des paysages ruiniformes. Des rivières tumultueuses ont creusé des gorges profondes aux falaises escarpées telles que celles du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie. L’érosion karstique, très active, a percé les grottes et les avens. Les rivières souterraines, à leur résurgence, ont édifié des terrasses de tuf érodées à leur tour (comme on peut le voir, par exemple, sur les sites du Plateau de France et des Cascades de Creissels près de Millau). De façon générale, toutes ces roches calcaires, dolomitiques ou marneuses des Grands Causses, déposées par la mer, contiennent de nombreux fossiles (ammonites, bélemnites, empreintes d’amphibiens, vestiges de poissons, reptiles marins, etc.), témoignant de la longue et riche histoire géologique de ces plateaux… !

Les Causses, façonnés par l’eau, sont ainsi paradoxalement des territoires où l’eau est rare, car immédiatement absorbée par la terre et la pierre, qui la voit disparaître dans ses profondeurs, et réapparaître parfois à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu d’infiltration initial, hormis dans les rares zones où la présence d’argiles en surface (c’est-à-dire de roches imperméables), la maintienne en surface, dans de petites cuvettes que l’on appelle les « dolines ».

Une rareté et préciosité de l’eau que l’on retrouve également dans les Cévennes voisines, où les abruptes pentes schisteuses, couplées au climat méditerranéen, rendent cette dernière rare et difficile à retenir ; quand le climat davantage océanique qui caractérise le nord et l’ouest de la ligne de partage des eaux offre lui des pluies plus fines et mieux réparties tout au long de l’année.

À la certaine rudesse des paysages de ces régions (c’est là toute leur beauté), en complément de ces reliefs tourmentés, l’Homme a dû également historiquement composer avec un climat rude : étés courts, pluies abondantes, vents puissants, orages, brouillards, neiges précoces, congères,…

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 2011)

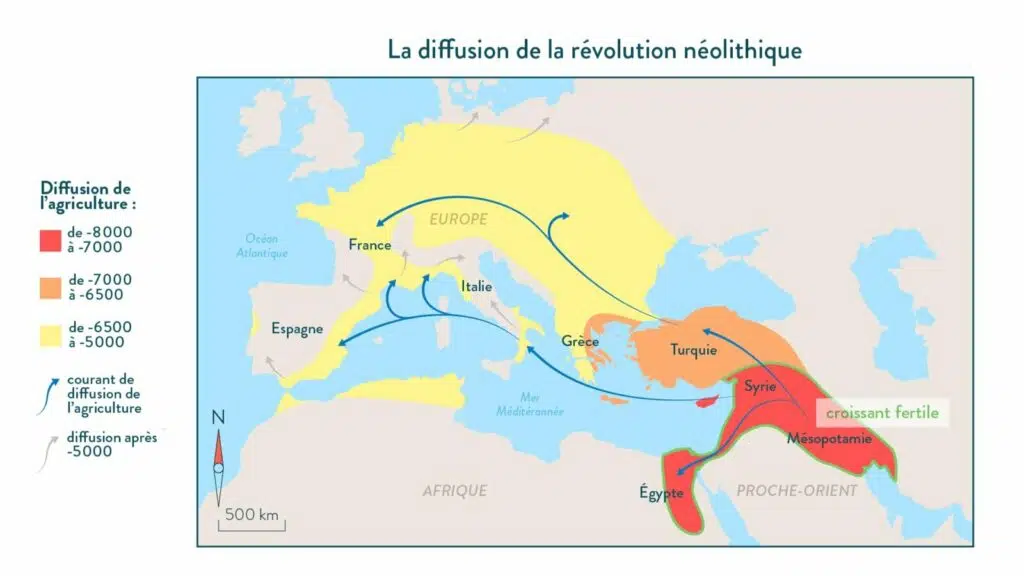

Un climat évidemment peu favorable à l’agriculture telle qu’elle se développera dans les grands bassins fertiles de la Mésopotamie (Tigre, Euphrate, Jourdain,…) et du Nil, avant de conquérir les plaines fertiles de l’Europe du Sud et de l’Ouest (et notamment celles de la Gaule celtique, qui sera déjà, à l’époque de l’invasion romaine, l’un des plus grands pays agricoles de tout le bassin méditerranéen – la puissance agricole de la France, on le voit, ne datant pas d’hier.. !).

Mais revenons un peu en arrière, à l’époque où l’Homme ne produisait et ne commerçait pas encore avec des territoires lointains, et commençait seulement à apprivoiser la rude terre languedocienne…

* * *

Une histoire de l’agropastoralisme caussenard : tout commence au temps des premiers hommes…

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures passionnantes et enrichissantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

… Fin de la partie I …

Dans la seconde partie de cet article, nous partirons, nombreuses et belles illustrations à l’appui, à la découverte de ces paysages de l’agropastoralisme méditerranéen, qui ont tant à voir avec l’histoire et le patrimoine naturel et culturel des Causses et des Cévennes.

Des forêts des Cévennes aux prairies et horizons infinis des Grands Causses, des cuvettes céréalières aux landes et pelouses d’altitude des montagnes de granite, des terrasses des vallées cévenoles au bâti traditionnel caussenard et leurs remarquables architectures de pierre sèche, nous plongerons dans les grandes caractéristiques paysagères de ces territoires d’exception, aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de façon plus générale, si emblématique du génie de l’adaptation humaine dans ces hautes terres languedociennes !

À très bientôt !

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

super dossier. BRAVO.

Merci beaucoup ! C’était une thématique et un territoire qui me tenaient vraiment à cœur.. 🙂

Un grand merci pour cet article passionnant.

Merci beaucoup ! N’hésitez pas à vous promener sur le site, il y a d’autres histoires itinérantes aussi intéressantes ! 😉

Fabuleuse photo, vraiment prise au bon moment, des couleurs à couper le souffle. Il est à souhaiter que ces terres restent sauvages, et que ceux qui veulent les visiter y aillent petitement, à pied, sans laisser d’empreintes polluantes / mécaniques, sans abimer. C’est des sanctuaires, des terres (globalement) pures, enfin du moins nettement préservées, c’est une chance, c’est une grace.

Bien d’accord avec vous. Le parc national des Cévennes a beaucoup apporté sur la préservation. Et puis je pense que la prise de conscience a beaucoup avancé vis-à-vis du tout urbanisation/agriculture extensive/automobile des années 60 et 70. Et je pense que les Lozériens se battront quoiqu’il arrive pour sauvegarder cette forme “d’intactité” de leur terre. C’est d’ailleurs cet aspect qui m’a tellement séduit et fait tomber amoureux de cette région, qu’on ne trouve nul part ailleurs en France, si ce n’est dans quelques coins de Corse ou vers les sommets des Alpes. Le plat vide en France, globalement, ça n’existe pas. La première fois que j’ai vu le Causse Méjean, je n’en croyais pas mes yeux. 20 km de plat sans villages, sans routes, sans poteaux, sans….rien. Le Méjean et le mont Lozère, que je ne rêve d’eux depuis mon appartement parisien..

Vous m’avez passionnée. Votre article n’est pas indigeste, du tout,complet,attrayant, vivant.J’y repenserais en allant à nouveau aux environs de Dourbie,les Vans…Merci.

Très bel article, particulièrement fouillé, sur un aspect essentiel des Causses et Cévennes : un parc national dont l’habitat permanent reste la richesse essentielle.

Merci infiniment de cette histoire associant tant de données géographiques sociales anthropologiques humaines et pastorales Si je n étais vieille ( 75ans) et dans mon petit coin de terre trop étroit… j irai…. Merci

Très beau documentaire, juste une petite rectification sur les causses l’élevage n’est pas de type intensif mais extensif les troupeaux étant lâchés sur des centaines d’hectares , pour faire court l’intensif est la ferme des 1000vaches les poulets en batterie les cochons…

Bien vu ! c’est une coquille de ma part effectivement, je vais corriger cela de suite.. 😉

Ravi que la lecture vous ait plu sinon !