C’est un pan entier de nos programmes scolaires que nous avons tendance à davantage oublier que d’autres, et pourtant cette page de notre Histoire est absolument fondamentale à comprendre pour bien saisir un certain nombre de phénomènes politiques majeurs (dont certains relativement souterrains) de l’époque moderne !

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur l’histoire (vraie) de la Bête de la Gévaudan (une histoire extraordinaire, et la plus grande énigme du règne de Louis XV), je vous propose ainsi de revenir sur les conséquences de la diffusion et de la montée en puissance sociale et politique du protestantisme dans la France catholique des XVIe et XVIIe siècles. En effet, les fameuses guerres de religion – guerres civiles de haute intensité qui déchireront la France durant près d’un demi-siècle – vont susciter tout un ensemble de phénomènes de « réaction » catholique. De la Sainte-Ligue au jansénisme en passant par la compagnie du Saint-Sacrement et par les Parlements d’Ancien Régime, intéressons-nous donc à ces mouvements de nature aussi religieuse que politique, et dont les philosophies et héritages ne sont pas totalement étrangers aux différents troubles sociopolitiques qui traversent la France à l’époque des ravages d’une certaine Bête… Bonne lecture !

La Sainte-Ligue : un mouvement ultra-catholique qui structure les grandes guerres de religion du XVIe siècle

Créée en 1571, la Sainte-Ligue fut d’abord l’alliance stratégique et géopolitique de circonstance opérée entre les puissances catholiques d’Europe du Sud (Espagne et états italiens), dans l’objectif de briser la progression des Turcs ottomans en Méditerranée orientale (progression à laquelle la Ligue donnera d’ailleurs un coup d’arrêt lors de la bataille de Lépante, l’un des plus grands affrontements navals de l’Histoire où la qualité des navires vénitiens offre à la Chrétienté sa victoire). De façon plus globale, le terme fut aussi utilisé à la même époque pour désigner la politique intérieure menée en France par le parti catholique, dans le contexte de pleine propagation du protestantisme sur le continent.

Ayant pour fer de lance les célèbres ducs de Guise, la Ligue Catholique française se donnera pour mission de défendre la religion catholique contre les protestants – voire, chez les plus radicaux des premiers, l’éradication de ces derniers (comme lorsque les hommes d’Henri de Guise, avec le soutien de Catherine de Médicis, constitueront les artisans des massacres de la Saint-Barthélemy, qui feront plus de 3 000 morts rien qu’à Paris en 1572…). Elle est d’une certaine façon le bras armé de la Contre-Réforme, le mouvement par lequel l’Église catholique s’efforcera au cours du XVIe siècle, suite au célèbre Concile de Trente, de renouveler sa religion et de « recatholiciser » les régions acquises à la Réforme protestante, de manière offensive (reconquête spirituelle) ou répressive…

Le concile de Trente fut au catholicisme ce que l’absolutisme, fut à la royauté : le renforcement de la centralisation.

Marion Sigaut, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, p. 13

Zoom sur : La Réforme et la recomposition religieuse (et politique) de l’Europe

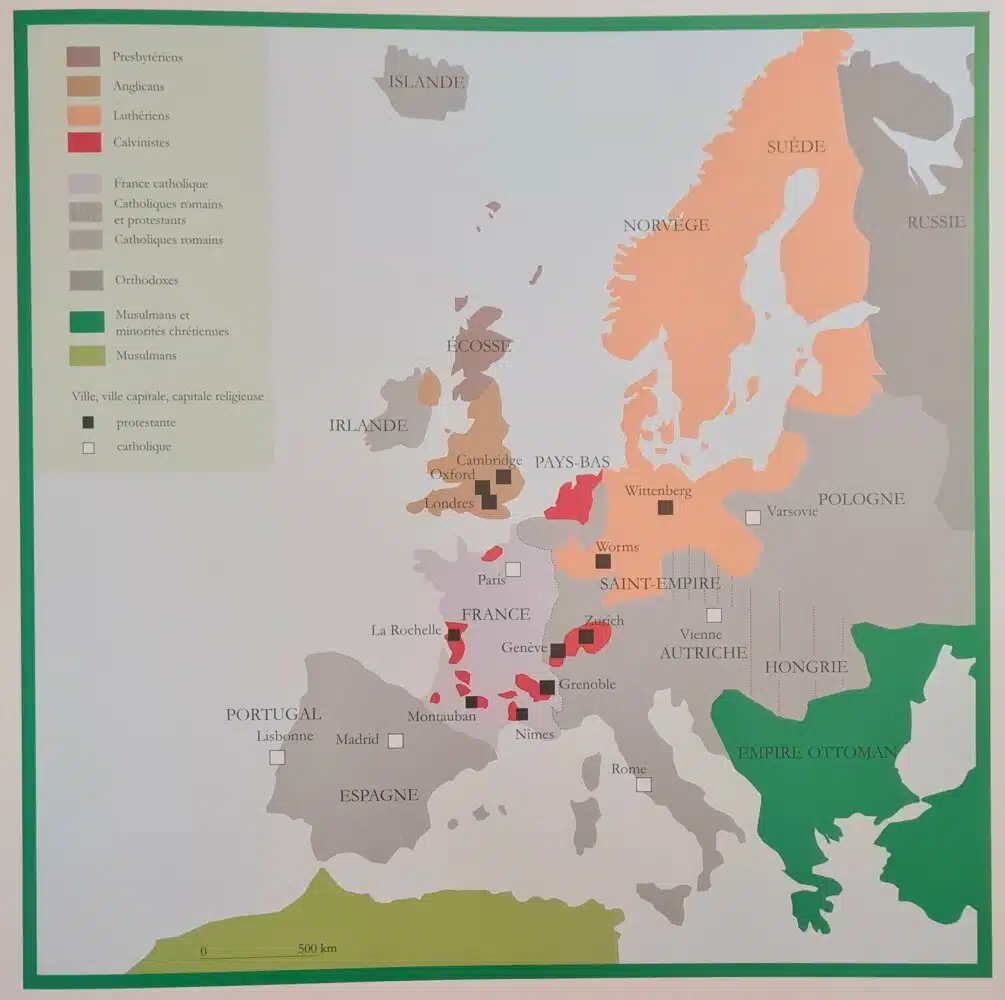

Par sa révolte en 1517 (95 thèses sur les indulgences), Luther (1483-1564) est entrainé dans une dynamique qui le mène à la rupture avec Rome, la papauté. Elle est consommée en 1521, à l’occasion de la diète de Worms, quand Luther refuse de se rétracter. Ses ouvrages théologiques rencontrent rapidement un immense succès en Allemagne, progressivement gagnée par la Réforme. Les idées luthériennes se répandent en Europe (France, Danemark, Norvège, Suède…) dès la fin des années 1520. La Réforme prend ensuite un nouvel essor avec Jean Calvin (1509-1564), dont l’œuvre majeure, L’Institution de la religion chrétienne, est publiée en 1536. De Genève, où il s’installe définitivement en 1541, les idées calvinistes se diffusent à leur tour en Europe et notamment en France. « Dressées » sur le modèle genevois, les églises se multiplient dans le royaume et plus particulièrement dans l’Ouest et le Midi.

Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9

Avril 1521, Allemagne, à la Cour de la Diète de Worms. L’assemblée a été solennellement réunie pour juger un certain Martin Luther, dont les thèses secouent depuis quatre années le monde chrétien germanique. C’est le nouvel empereur d’Allemagne, Charles Quint, qui l’a convoqué pour défendre ses opinions devant la Diète (c’est-à-dire le Parlement du Saint-Empire romain germanique), muni d’un sauf conduit. Les amis de Luther, lui rappelant le sort de Jean Hus, condamné au bûcher par le concile de Constance en 1415, ont bien tenté de le dissuader de s’y rendre, mais Martin Luther leur a répondu : « Quand il y aurait à Worms autant de diables qu’il y a de tuiles sur les toits, j’y entrerais ». Le moine rebelle en route s’est donc mis en route vers Worms (il a même composé, durant ce voyage, les paroles et la musique du cantique qui deviendra ultérieurement célèbre sous le nom de « chorale de Luther »).

Le 17 avril 1521, les membres de la Diète demandent donc à Luther de se rétracter. Celui-ci leur répond qu’il le fera si l’on est capable de lui démontrer que ses critiques sont contraires à l’Écriture Sainte (c’est-à-dire à la Bible). Le moine allemand se serait alors écrié d’une voix humble mais ferme : « À moins d’être convaincu par le témoignage de l’Écriture, car je ne crois ni à l’infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, je suis lié par les textes bibliques et ma conscience est prisonnière de la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide ! ».

Finalement, et contre toutes attentes, Luther sort libre de son procès face aux instances impériales. Néanmoins, il n’en est pas moins excommunié par le Pape, et mis au ban de l’Empire par Charles Quint. Les idées et les principes qu’il promeut, cependant, rencontrent un écho favorable chez de nombreux chrétiens du monde germanique, des simples fidèles aux princes d’Empire. Ayant trouvé refuge dans le château de Frédéric de Saxe, Luther se consacre, pendant un an, à traduire le Nouveau Testament en allemand. Il s’emploie parallèlement à préciser ses idées, qui sont reprises avec intérêt et passion par d’autres penseurs et théologiens du monde chrétien. Ce que l’on appellera bientôt « La Réforme » se diffusent alors à tout le nord et l’est de l’Europe, de l’Autriche à la Scandinavie, et de la Pologne aux îles Britanniques (avec Ulrich Zwingli à Zurich, puis Martin Bucer à Strasbourg et plus tard Jean Calvin à Paris et Genève).

En proposant une autre manière de vivre sa foi chrétienne (établie cette fois uniquement sur la Bible, dont l’Écriture devient la seule autorité), en dénonçant les œuvres méritoires et les indulgences, et mettant en avant le principe biblique de la grâce seule par foi seule (Sola scriptura, sola gratia, sola fide), le luthéranisme répond aux aspirations et aux attentes de nombreux Allemands. À partir de 1529, on les désigne désormais sous le nom de « protestants ». Ce premier protestantisme se répand rapidement dans les pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège, Islande,…). La « Réformation » touche également l’Angleterre avec Henry VIII, en rupture avec la Papauté à partir de 1533. C’est la naissance de ce qu’on appellera plus tard l’anglicanisme, religion qui conserve des rites catholiques tout en étant substantiellement influencée par le calvinisme (dont nous allons bientôt parler). Les protestants écossais sont, quant à eux, très majoritairement devenus calvinistes (presbytériens).

Contre les consignes du Saint-Siège, les princes allemands (sauf la Bavière), les princes des Provinces-Unies (Hollande), les villes suisses, les souverains et princes du nord de l’Europe puis l’Écosse, le Pays-de-Galles et l’Angleterre vont protéger et soutenir les réformateurs. L’Église catholique ne pourra ce faisant pas, pour ainsi dire, « mettre la main dessus et les donner au bras séculier pour les brûler ». Bientôt, les guerres de Religion vont commencer. Elles vont ensanglanter les pays d’Europe durant près de deux siècles. Catholiques et protestants vont se livrer, partout, des guerres sans merci.

Les idées luthériennes pénètrent tôt en France, où elles rencontrent les aspirations réformatrices de nombreux Français. Mais la « Réformation » hexagonale va surtout se développer sous l’effet de la pensée du français Calvin, dont les idées se diffusent en Europe à partir de 1534.

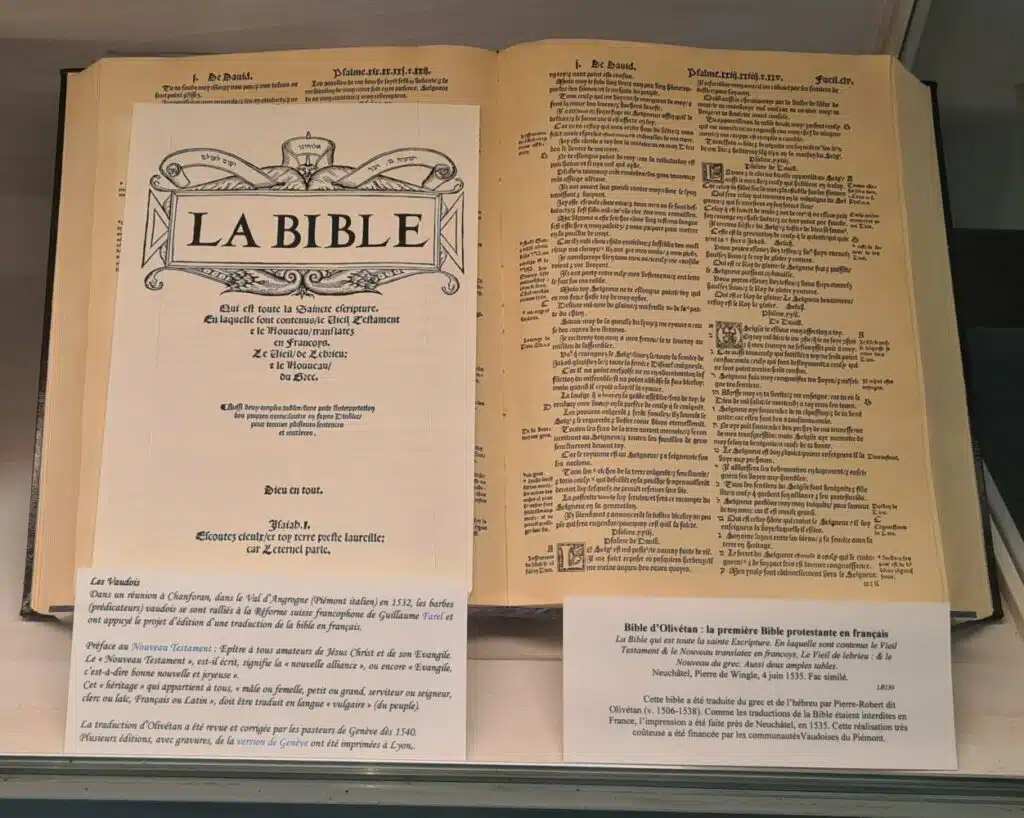

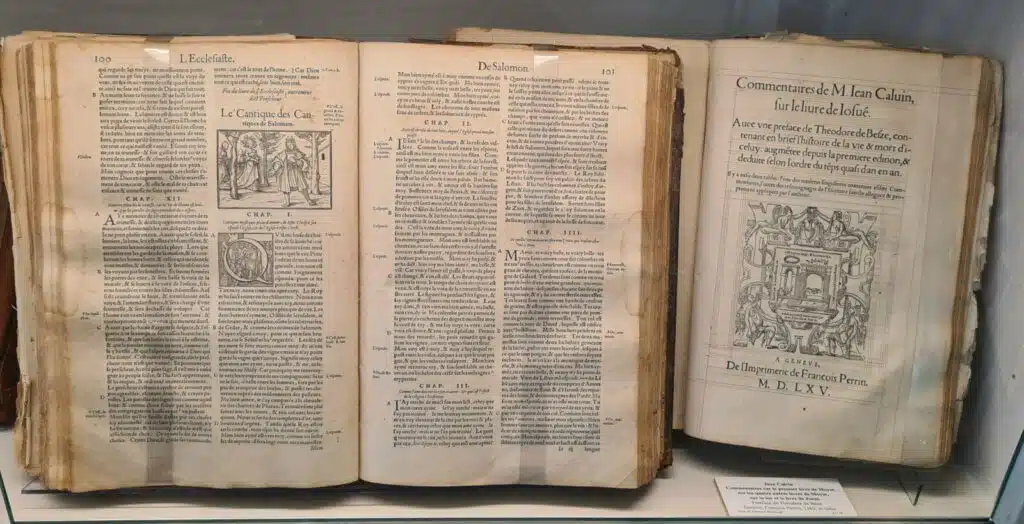

Né en Picardie et ayant fait ses études à l’Université d’Orléans, Jean Calvin adopte dès le début des années 1530 les nouvelles idées de la Réforme protestante. Devenu pasteur et accusé d’hérésie en raison de ses liaisons étroites avec d’autres prédicateurs influents du moment, il fuit à Bâle. Là, influencé par Luther, Melanchthon, Oecolampade, Zwingli et Bucer, il rédige et publie en 1536 l’Institution Chrétienne, traité de théologie et texte fondateur du protestantisme qui s’apparente à la synthèse de la doctrine réformée. L’ouvrage rencontre un franc succès et Calvin, maintenant installé à Genève (qu’il organise en une Église-cité originale dont le modèle est bientôt copié en France et dans d’autres parties de l’Europe), s’emploie à organiser les communautés réformées de langue française. En vertu du grand principe réformé voulant en revenir à la seule Écriture et à la rendre accessible à tous, il supervise la traduction de la Bible en français à partir des textes originaux (démarche réalisée notamment par Robert Ollivier, dit Olivétan).

Parallèlement à leur concentration sur la Bible et « l’Écriture Sainte », les protestants se démarquent rapidement partout en Europe par leur refus du culte des saints et des idoles. Les chrétiens réformés le sont effectivement devenus parce qu’ils étaient scandalisés par les dépenses somptuaires des princes de l’Église, et par les riches dorures et ornements qui caractérisaient les églises et statuaires catholiques. Ils veulent ainsi retrouver la simplicité et la pauvreté du Christ et des premiers apôtres, et se comporter à l’image notamment de Saint-François d’Assise (qui œuvrait lui aussi retrouver une certaine pauvreté). Le nouveau culte protestant se dépouille en conséquence de tout décorum inutile. Le Temple protestant est à cet égard d’une sobriété absolue. Il consiste généralement en une Église à l’architecture et surtout à la décoration extrêmement réduite, s’apparentant à une pièce vide avec une Bible en évidence, une simple croix de bois et un promontoire pour que le pasteur fasse son sermon. On détruit les statues, les reliques. Le Traité des reliques de Calvin est d’ailleurs d’un humour féroce sur cette forme particulière de dévotion. Le grand théologien de la Réforme va ainsi jusqu’à compter le nombre de crânes et d’ossements de saints existants de par le monde, ainsi que les innombrables « morceaux de la vraie Croix » du Christ recensés dans la Chrétienté.

Loin des fastes et de l’ostentation qui caractérisent ainsi le culte catholique dans la plupart des pays, le culte protestant se concentre donc sur l’étude de la Bible et s’organise en conséquence autour du sermon du pasteur – où la lecture de la Bible et son commentaire deviennent obligatoires. Les protestants (et particulièrement les protestants calvinistes) sont, à ce titre, souvent qualifiés d’austères par leurs contemporains. Ils sont connus pour s’habiller en noir et pauvrement, et pour renier les différents « plaisirs » de la vie. En effet, les calvinistes suppriment le jeu, sont très sobres et réticents à écouter de la musique profane – à l’exception des psaumes chantés en chœur lors du culte dominical.

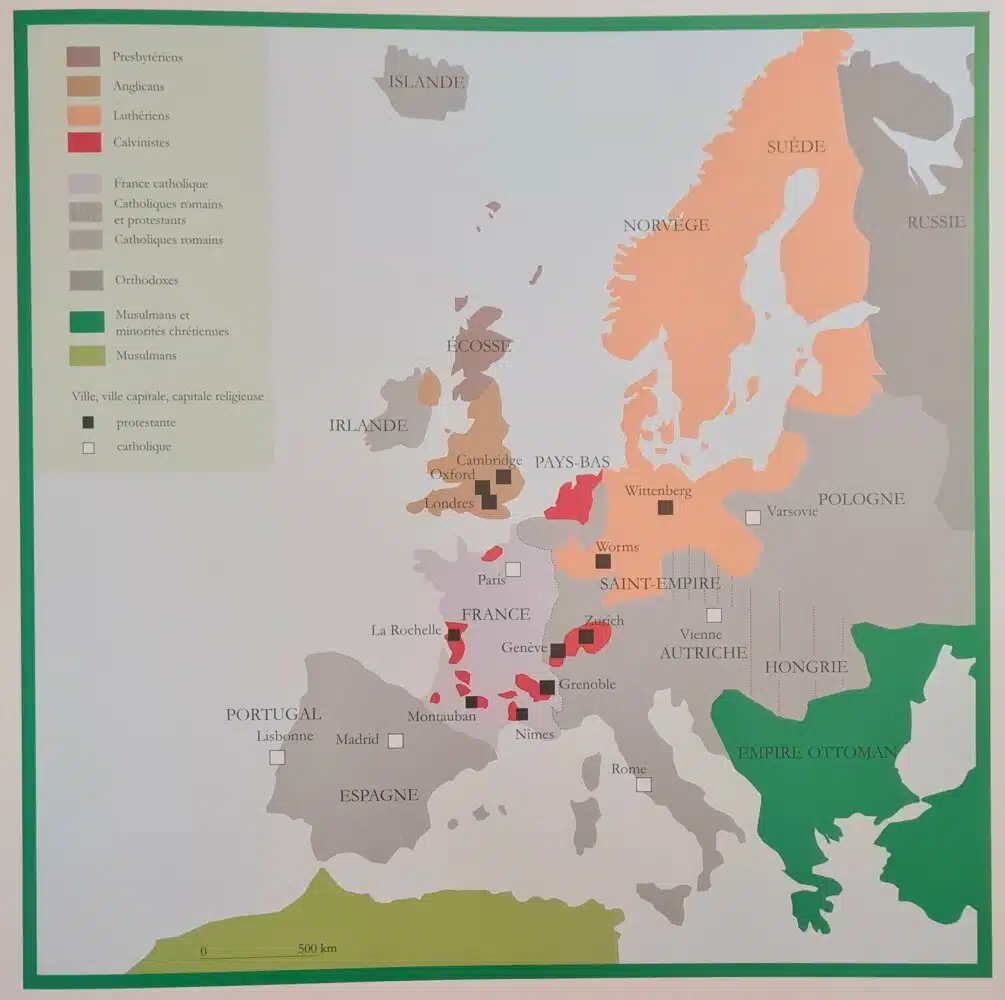

À la fin du XVIe siècle, la chrétienté occidentale est ainsi devenue plurielle. Les diverses confessions (luthérienne, calviniste, anglicane, catholique) se territorialisent, notamment en Allemagne, selon le principe du Cujus regio, ejus religio (À chaque région, sa religion). Les constructions confessionnelles étatiques divisent désormais l’Europe. On utilise volontiers le mot de « confessionnalisation » pour désigner cette réalité nouvelle. Dans la partie septentrionale du Saint-Empire romain germanique et le monde scandinave, prédominent les États luthériens. Rois ou princes ont la main sur la direction ecclésiastique des Églises. En Angleterre, la rupture avec la Papauté entériné par le célèbre roi Henri VIII a abouti à la naissance d’un État anglican. Les États calvinistes (les Pays-Bas et l’Écosse) se sont pour leur part calqués sur l’organisation ecclésiale de la Genève de Calvin et de Théodore de Bèze, une « république » qui fait la part belle au consistoire réunissant pasteurs et laïcs. Partout ailleurs, les calvinistes se trouvent à l’intérieur d’États catholiques (la France) ou luthériens (l’Allemagne) où ils s’organisent, eux aussi, sur le modèle calvinien.

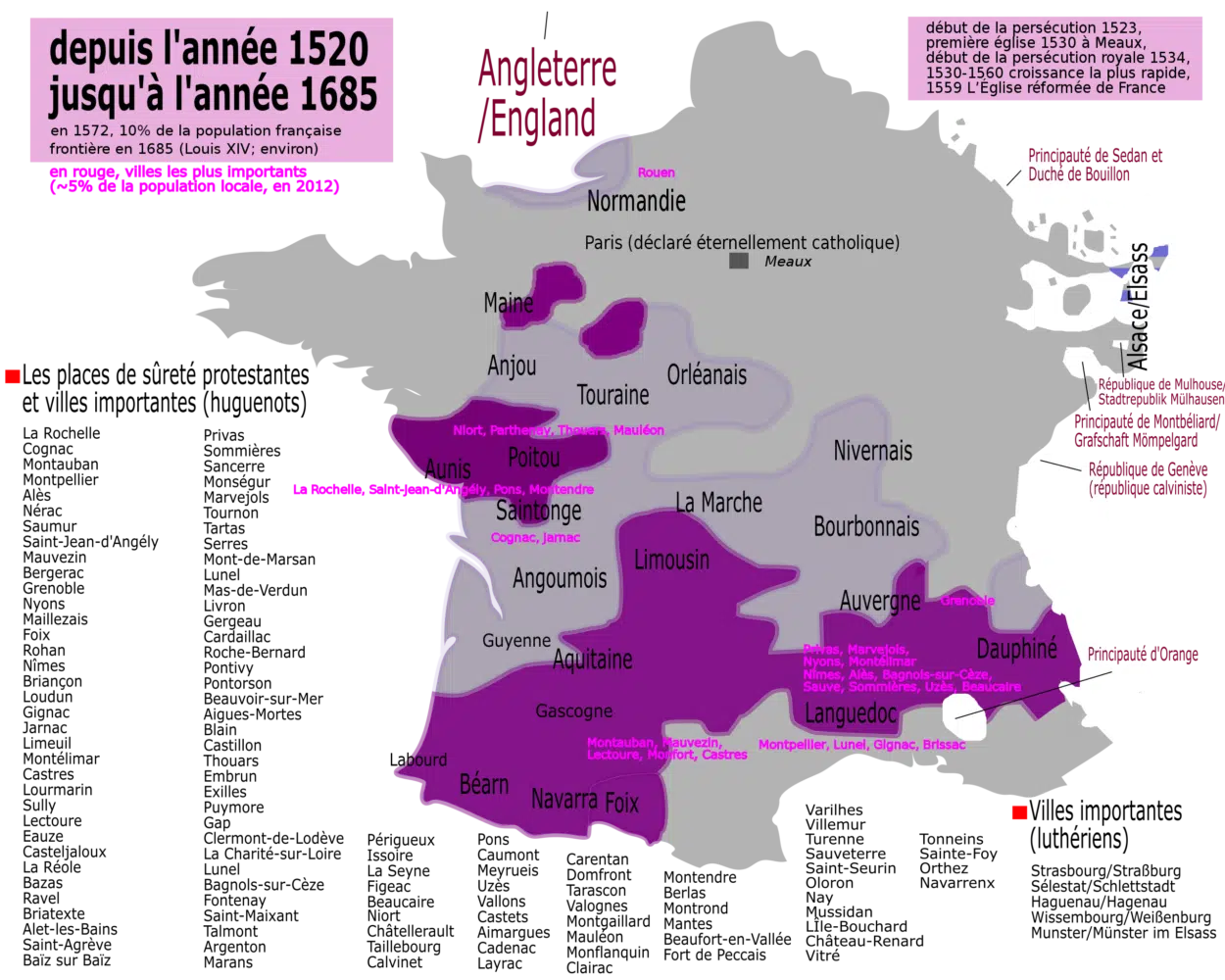

(source : Atlas des Camisards, p. 19)

L’unité religieuse qui peut ressortir de cartes comme celle de droite ne doit cependant pas faire illusion. Dans chaque État européen, quelle que soit la confession dominante, existent ici et là des minorités religieuses, plus ou moins nombreuses, plus ou moins tolérées, plus ou moins reconnues, plus ou moins brimées et persécutées. À une époque où la tolérance (telle que nous l’entendons depuis Voltaire) n’existe pas, le sort des minorités et des dissidents est souvent précaire, menacé par le rêve vain d’assurer une unité confessionnelle à l’intérieur d’un territoire, d’une région ou d’un État. Très tôt, en Allemagne d’abord, s’est posée la question du pluralisme religieux, de la coexistence confessionnelle entre religions désormais rivales. En 1555, la paix d’Augsbourg imposée par Charles Quint (elle met fin aux hostilités entre les États luthériens et les États catholiques en Allemagne) a permis la coexistence des deux religions (luthérienne et catholique), bien que les autres ne soient pas reconnues. En France, en revanche, la coexistence entre des Protestants minoritaires et des Catholiques surmajoritaires (exceptés au sein de quelques territoires méridionaux) va demeurer un vœu pieu. Pire : elle va se traduire par trois décennies de violentes guerres civiles, qui vont littéralement déchirer le pays et qui resteront dans les mémoires comme les années les plus noires qu’aient probablement jamais connues la France.

Ce détour par l’histoire de la naissance et de l’enracinement du protestantisme dans toute l’Europe réalisée, revenons à notre Sainte-Ligue et au rôle que celle-ci va jouer dans les terribles « guerres de la Religion » françaises. Soutenue financièrement et politiquement par l’Espagne (alors première puissance du monde et porte-étendard de la défense du catholicisme en Europe), la Ligue jouera en effet un rôle central dans les huit guerres de religion successives qui déchireront la France entre 1562 et 1598. Issus de la grande maison souveraine de Lorraine, les ducs de Guise s’érigeront alors en champion de la cause catholique, agrégeant autour d’eux tous les partisans du maintien de la catholicité du royaume (et en particulier de la Couronne française, à l’heure où la dynastie des Valois s’approche de l’extinction et où le successeur du trône, en vertu des lois fondamentales du Royaume, n’est autre que le meneur protestant Henri III de Navarre – futur Henri IV).

Tendant à être plus puissant que le roi Henri III lui-même, Henri Ier de Guise, meneur de la Ligue et chef de file des partisans du catholicisme (auxquels 75% de la population restent fidèles), sera finalement piégé et fait exécuter par le roi lors du célèbre épisode de « l’assassinat du duc de Guise », en même temps que deux de ses frères et plusieurs autres leaders de la Ligue. Privée de sa tête, et s’étant considérablement fanatisée et radicalisée (on accuse certains de ses membres d’être des traîtres servant davantage les intérêts de l’Espagne – alors rivale et ennemie de la France – que les intérêts de cette dernière), la Ligue catholique s’éteint peu à peu sur le plan politique, notamment suite à la pacification religieuse du pays permise par l’édit de Nantes promulgué en 1598 par Henri IV (qui s’est finalement converti au catholicisme pour apaiser les tensions et pouvoir se faire sacrer roi de France).

Si la Sainte-Ligue en tant que force d’opposition politique (et militaire) disparaît avec l’arrivée sur le trône d’Henri IV, sa philosophie n’en demeure pas moins très présente et puissante au sein d’une partie de l’aristocratie française, qui considère le nouveau souverain comme hérétique, et les concessions accordées aux protestants trop importantes. Plusieurs anciens chefs ligueurs extrémistes s’exilent à ce moment en Espagne et aux Pays-Bas espagnols, tandis que sur le plan intérieur, le parti dévot prend le relais de l’esprit de la Ligue (tout au long des XVIe et XVIIe siècles, l’Espagne s’affirmera en effet comme la championne de la foi catholique contre la propagation de la religion réformée en Europe).

De façon plus générale, il convient de souligner que ce demi-siècle de guerre civile aura porté des enjeux dépassant largement la seule France. Soucieuse de préserver la catholicité de la Couronne mais aussi affaiblir sa rivale française, l’Espagne catholique apportera en effet un appui financier et logistique considérable à la Ligue, tandis que le parti huguenot sera financé par les princes protestants allemands ainsi que par l’Angleterre élisabéthaine (d’ailleurs en guerre avec l’Espagne à la même époque – cf. la célèbre tentative d’invasion de l’Angleterre par l’Espagne à la fin des années 1580 restée dans les mémoires par le dramatique périple de L’Invincible Armada espagnol).

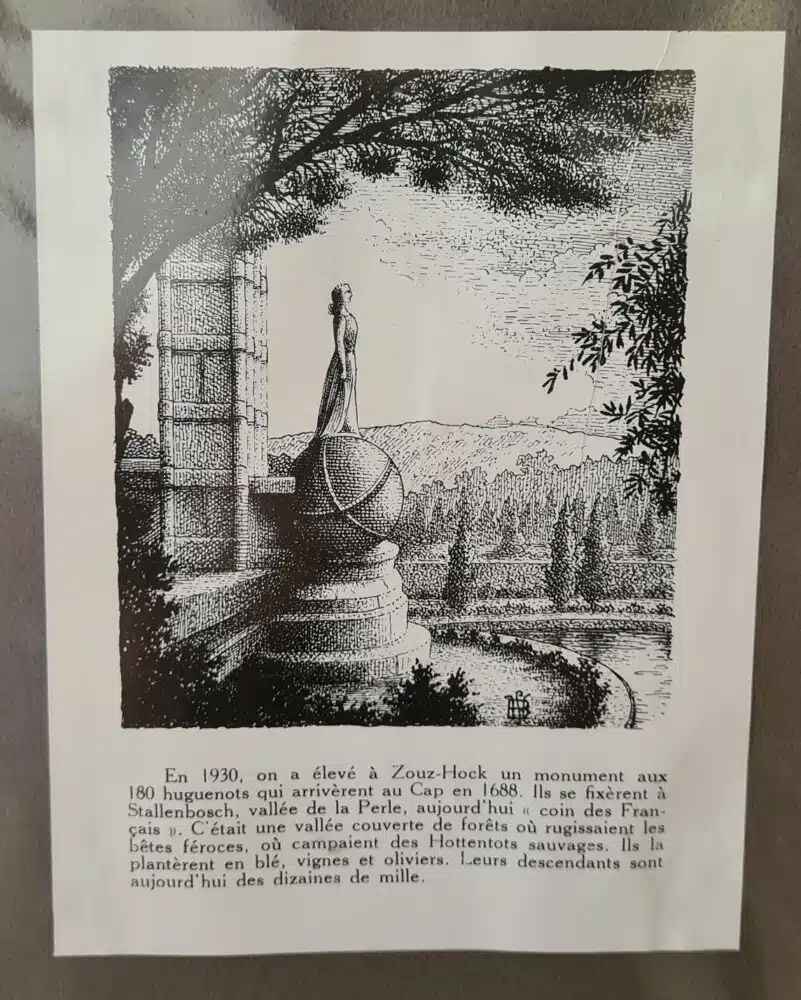

Zoom sur : la diaspora huguenote consécutive aux guerres de religion (et surtout à l’abolition de l’édit de Nantes de 1685)

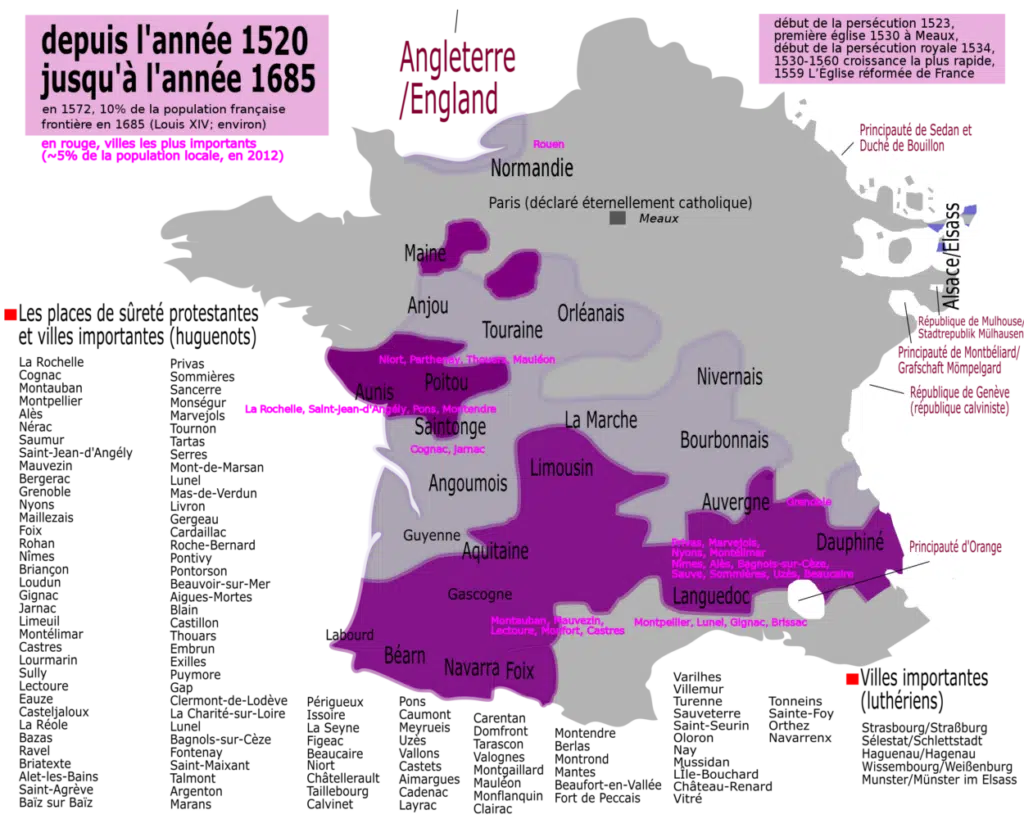

Demeurant globalement minoritaire en France à la différence de l’Angleterre ou des États allemands voisins, la « religion réformée » s’implantera et se diffusera surtout dans les régions du Midi, en particulier en Gascogne, dans le Languedoc, dans le Dauphiné ainsi que dans le Poitou. Certaines villes de ces régions joueront le rôle de « places de sûreté » durant les guerres de religion, où les protestants persécutés du pays pouvaient se réfugier et exercer plus librement leur culte. Parmi ces « bastions protestants », La Rochelle constituera longtemps un point d’appui décisif du parti huguenot (jusqu’à être assiégée et définitivement matée par un certain cardinal de Richelieu en 1628).

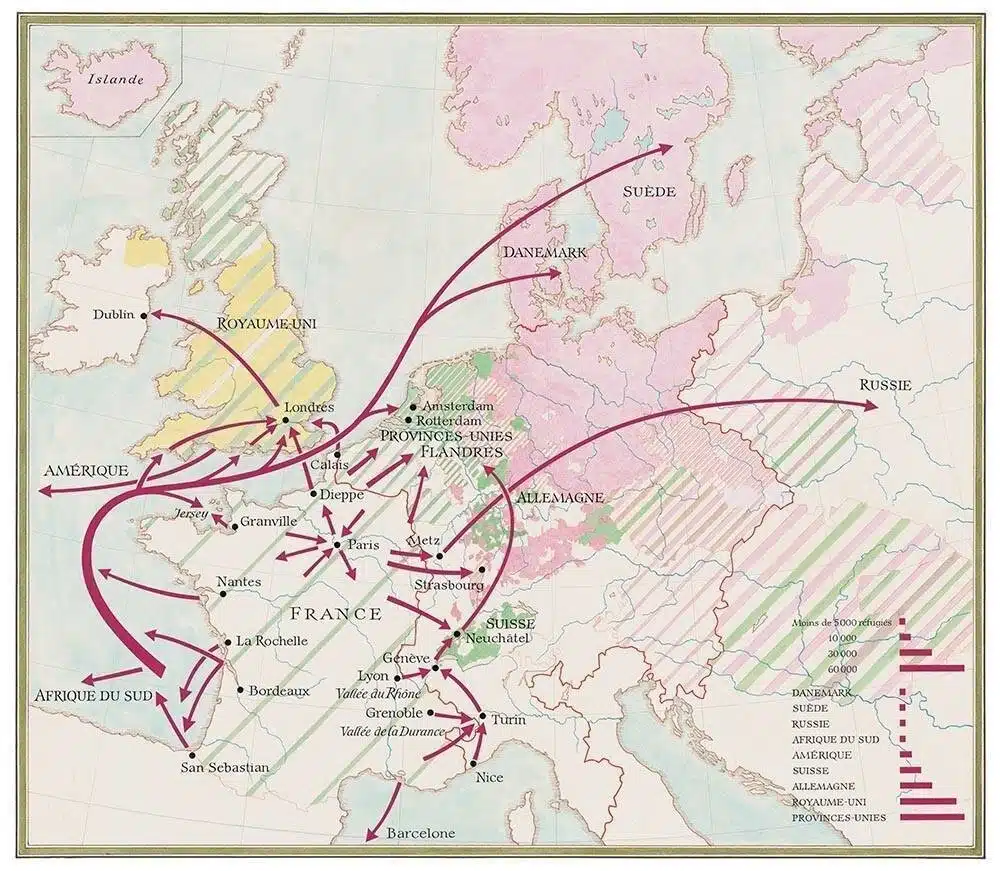

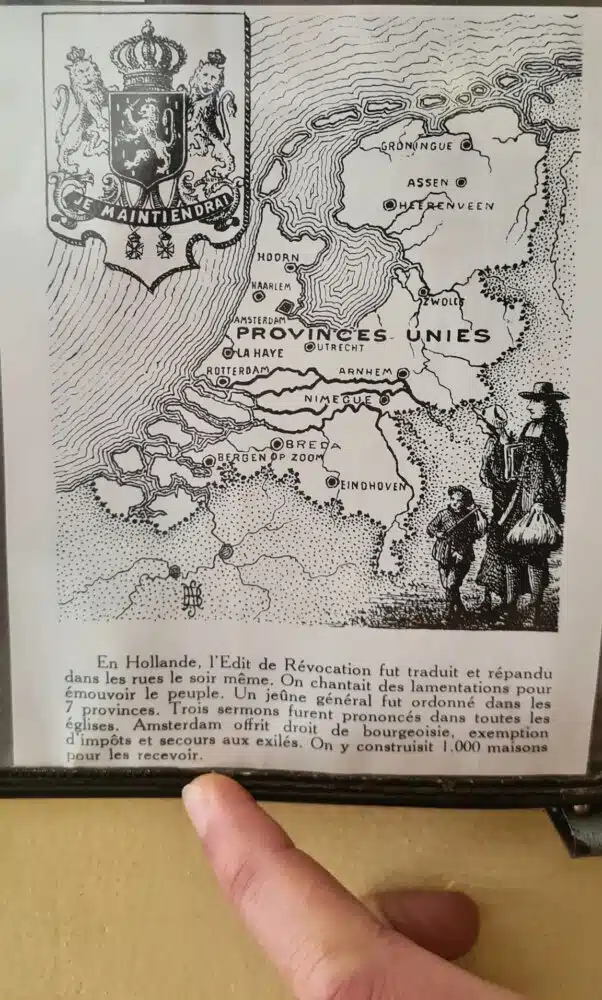

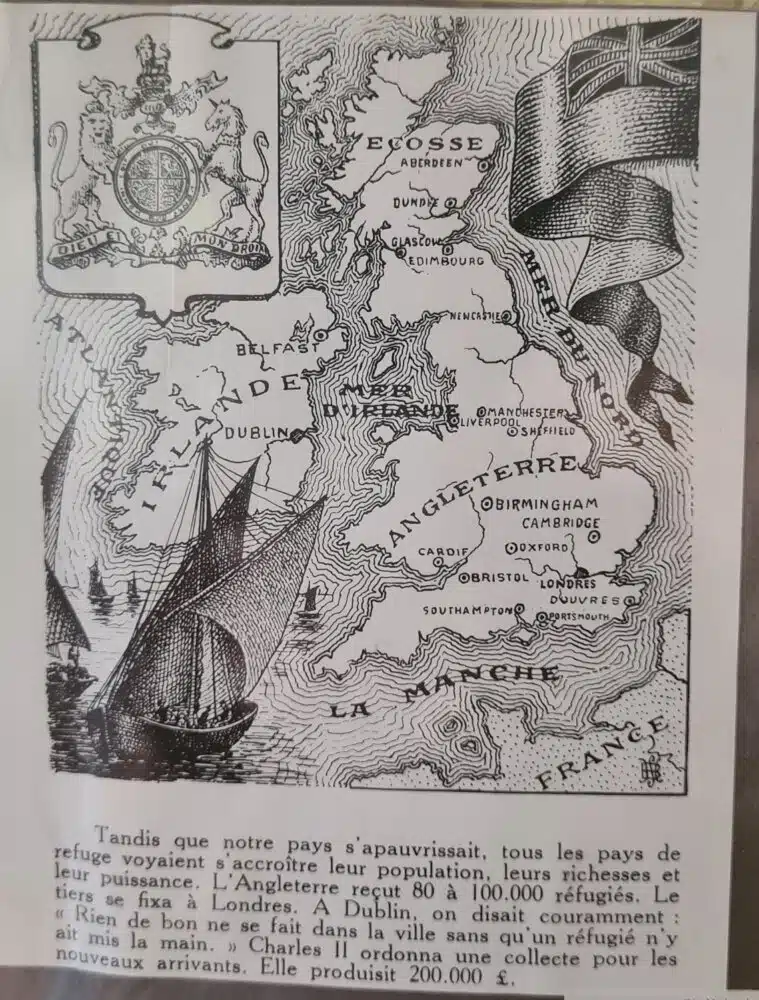

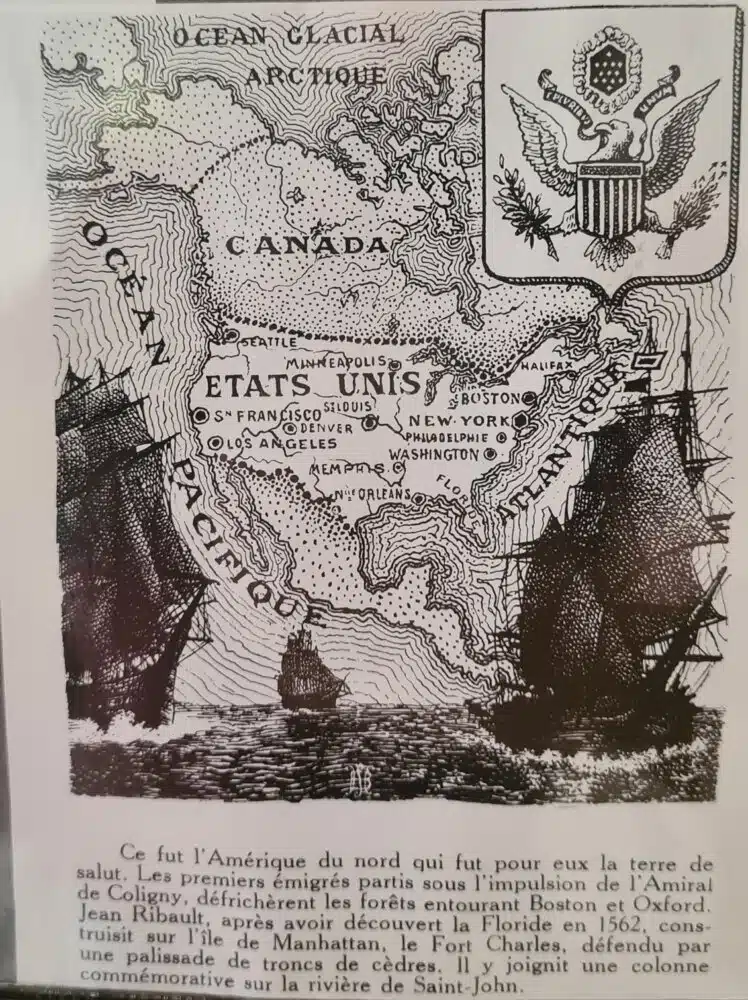

Après un siècle d’accalmie permis par la (relative) tolérance religieuse instaurée par l’édit de Nantes, son abolition en 1685 par Louis XIV et sa politique de conversion forcée (marquée par les célèbres et terribles dragonnades) bouleversera le fragile équilibre religieux du royaume catholique et entraînera un exode massif des protestants français. En l’espace d’une décennie, on estime ainsi que ce sont entre 150 000 et 200 000 huguenots qui auraient quittés la France, principalement pour s’établir en Allemagne (notamment à Berlin où le roi de Brandebourg-Prusse les invite à s’implanter) et surtout en Angleterre et dans les Pays-Bas (sans compter les milliers d’entre eux qui gagneront également le Nouveau Monde, notamment les colonies de Nouvelle-Angleterre et de Nouvelle-Néerlande).

Grâce à leur niveau culturel plus élevé que la moyenne et leur excellence dans les domaines de l’orfèvrerie, du textile, de l’horlogerie, de l’ébénisterie ou encore de l’imprimerie, les huguenots constitueront un apport décisif à l’économie et aux sociétés des pays où ils se sont exilés (en particulier aux Pays-Bas et en Angleterre). Rétrospectivement et sur le long terme, l’éviction des protestants de France ne constitua ainsi probablement pas la décision économique et stratégique la plus judicieuse de Louis XIV – même si elle fut en partie compensée par l’arrivée de 40 000 catholiques britanniques et irlandais à peu près au même moment (et pour les mêmes motifs de persécutions dans leur pays) … !

Au XVIIe siècle, la Compagnie du Saint-Sacrement dans la continuité de la Ligue catholique

De 1562 à 1598, huit guerres de Religion provoquent une crise sans précédent. En 1598, l’édit de Nantes instaure un régime de tolérance civile, avec l’autorisation du culte protestant. Mais, à partir de 1610, se met progressivement en place une politique qui vise à anéantir le « parti huguenot ». Le rétablissement du catholicisme en Béarn envenime les relations entre Louis XIII et les princes réformés. De 1621 à 1629, se déroulent les dernières « guerres de la Religion » dites de Rohan. La paix d’Alais, en 1629, ruine le parti huguenot.

Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9

Fondée en 1630 dans le sillage de la Contre-Réforme, la Compagnie du Saint-Sacrément constitue en quelque sorte l’héritière politique de la Sainte-Ligue. Ayant officiellement la vocation d’organisme de charité (c’est elle qui fondera le tristement célèbre Hôpital Général de Paris, devenue la Salpêtrière), cette société secrète catholique constitua la matrice du « parti dévot », qui occupera un rôle central dans le paysage politique français durant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Jouant officieusement le rôle d’une sorte d’Inquisition morale contre les dissidents et réfractaires au catholicisme, la compagnie du Saint-Sacrément était connue pour le fanatisme et le puritanisme de ses membres. Nombre d’entre eux furent de fervents militants contre les différentes festivités qui animaient la vie civile, et plus généralement contre la liberté culturelle et la libération des mœurs qui commençaient à poindre en ce milieu du XVIIe siècle (préfigurant en ce sens le libertinage et le libéralisme du siècle des Lumières).

Agissant sous le principe du secret et de la confrérie afin d’éviter les ambitions personnelles et les batailles d’ego, la compagnie était organisée sous une forme centralisée, avec une compagnie mère (la première fondée) à Paris et différentes filiales créées dans les grandes villes de province. Si la compagnie du Saint-Sacrement demeure élitiste, il ne s’agit pas d’un phénomène d’essence purement aristocratique et ecclésiastique. En effet, celle-ci comptait parmi ses membres de nombreux gens de robe et professions libérales (magistrats, avocats,…), et autant de clercs que de laïcs. En ce sens, les différentes filiales de la compagnie du Saint-Sacrement était loin de former un tout homogène, ces dernières étant traversées par des courants contradictoires allant du jansénisme (auquel nous consacrerons un encadré plus bas) à des approches authentiquement mystiques. En fait, la vocation philanthropique de la compagnie (qui s’inscrit dans les principes multiséculaires de la charité chrétienne) soulevait des questionnements d’une véritable modernité. Certains frères défendaient en effet l’image traditionnelle du pauvre – dont il convient de prendre soin, alors que d’autres, plus modernes, pensaient nécessaires d’œuvrer à l’éduquer et le corriger.

D’abord accueillie favorablement par Richelieu dans le contexte de sa politique d’affaiblissement du protestantisme français, la compagnie du Saint-Sacrement finit par s’attirer l’hostilité du pouvoir royal ainsi que des autorités ecclésiastiques par son lobbying et son ingérence croissante dans ce qui est jugé comme relevant des affaires respectives de l’État et de l’Église (sans même parler des accointances politiques dangereuses de la Compagnie avec l’ennemi espagnol) :

Richelieu, Louis XIII, et le pape Urbain VIII soutiennent la création de la Compagnie dans un premier temps, car elle s’inscrit dans la volonté de réforme religieuse exprimée par le concile de Trente. Elle satisfait également le pouvoir royal puisque le roi est pour partie garant de la morale publique. Le Parti cependant ne tarde pas à être l’objet de suspicions de la part des autorités ecclésiastiques et politiques. Mazarin soupçonne la « cabale des dévots » de constituer un groupe de pression, car elle rassemble nombre d’anciens frondeurs. Déjà en conflit avec Vincent de Paul aux réunions du conseil de Conscience, Mazarin redoute que se reforme l’influence de la Ligue et accuse le « Parti des dévots » d’être favorable au roi d’Espagne Philippe IV, contre lequel la France est en guerre. Colbert partage vite cette crainte de voir se développer un « État dans l’État ».

Extrait de l’article Wikipédia consacré à la Compagnie du Saint-Sacrément (rubrique « Dissolution de la Compagnie »)

Après que Mazarin ait tenté de se débarrasser de la Compagnie dès 1660 (via une loi interdisant toutes les sociétés secrètes – ce qui en dit long sur la prolifération et l’importance politiques de ces dernières à cette époque), c’est finalement le jeune Louis XIV qui portera le coup de grâce en dissolvant la Compagnie en 1666 (l’année de la Bête ?). Les différents établissements caritatifs gérés de facto par ses membres à Paris et dans différentes villes de provinces (notamment les Hôpitaux Généraux) basculent alors dans le giron direct de l’État (bien que ces derniers demeurent contrôlés dans la pratique par ces fameux jansénistes dont nous reparlerons plus loin). Si la création de la compagnie du Saint-Sacrement témoignait dans une certaine mesure de la solidarité de proximité ainsi que de l’esprit de charité chrétienne encore vivant au sein d’une certaine élite, sa fin témoigne quant à elle en miroir de la montée de l’absolutisme français et de l’ère de la grande centralisation monarchique engagée par un Richelieu et parachevée par Louis XIV. À l’heure où une certaine modernité invente la surveillance du pauvre par l’État (phénomène également particulièrement remarquable dans l’Angleterre voisine), la dissolution de la compagnie du Saint-Sacrement est ainsi interprétée par certains historiens comme la marque d’une nouvelle ère, une ère où « les nouvelles politiques royales retirent le soin de l’autre aux sociétés locales, le pauvre appartenant désormais aux institutions publiques et la solidarité locale s’effaçant devant les prérogatives de l’État que promeut le Roi Soleil ». [Gourvil, 2011 ; Meyer, 2012]

Zoom sur : en Languedoc, le mystérieux Ordre de Sainte-Marie-Magdeleine

Un ordre de chevalerie composés de religieux fanatiques œuvrant dans le secret contre le roi de France… mais on se croirait dans les « délires » du Pacte des Loups ! Eh bien comme je vous laisse l’intérêt de le découvrir, cette idée n’est pas qu’une vue de l’esprit, et comme souvent dans l’Histoire (en particulier celle en lien avec celle de la Bête), la réalité dépasse toute fiction… Comme souvent en effet avec la Bête du Gévaudan, la lumière ne vient pas de l’analyse des événements en eux-mêmes, mais parfois d’éléments pouvant sembler très éloignés (dans le temps et dans l’espace) de l’affaire. C’est le cas avec cette petite publication universitaire de 1904 d’un certain Edmond Lamouzèle, qui exhume des profondeurs du passé l’existence d’un méconnu ordre de chevalerie fondé au début du XVIIe siècle, et dont la nature et surtout les membres présentent une grande résonance avec la thématique qui nous intéresse ici.

Selon les documents mis au jour par l’érudit languedocien, cet ordre d’inspiration templière et nommé la « Milice des Chevaliers de Sancta Magdalena (Sainte Marie-Madeleine) » fit son apparition au cours des années 1617 dans le Languedoc, en pleine guerres de religion. Si personne ne semble jamais avoir eu accès malheureusement à la règle secrète de cet ordre ecclésiastique, l’esprit de ses statuts ainsi que les rangs et titres de ses chevaliers permettent d’en dégager la philosophie et la mission primordiale : mener la vie dure (voire davantage) à toute personne venant à manquer de respect à la Chrétienté, en particulier les hérétiques et les protestants ! En cela, l’Ordre de Sainte Marie-Madeleine s’apparente donc à une résurgence de la Sainte-Ligue et de la Compagnie du Saint-Sacrement, nos deux mouvements politiques ultra-catholiques dont nous avons dressé le portrait plus haut. Rappelez-vous en effet combien ces mouvements s’étant notamment érigés en champion de la persécution du protestantisme et de la réaffirmation de la prédominance du culte catholique en France…

Si le véritable lieu d’origine de la fondation de cet ordre semble se trouver assez certainement au-delà des Alpes à Rome, et peut-être à l’initiative même du Vatican et de son église (cette confrérie templière était en effet surtout composée dans son premier temps de chevaliers italiens – dont plusieurs cardinaux de la Cour Papale !), celui-ci se diffusa grandement en Languedoc, où de nombreuses familles de la vieille noblesse de la province rejoignirent l’Ordre. En effet, celui-ci était exclusivement réservé aux personnes de haute extraction, et ses membres devait être en capacité de prouver leur ascendance noble pour pouvoir appartenir à la Milice.

Parmi ses membres (connus grâce à l’étude menée par Edmond Lamouzèle à partir donc du Manuscrit de l’Ordre), figurent des noms liés à de nombreuses grandes et vieilles familles de la noblesse languedocienne, telles celles des Hautpoul, des Levis, des Montesquieu, des Naves, des Villeneuve, des Latour d’Auvergne, ou encore des … Montmorency ! Eh oui, non seulement les Montmorency appartenaient-ils à cette société secrète de chevalerie, mais plus encore un certain Henri II (le gouverneur du Languedoc qui mènera en 1632 une rébellion de sa province et même une tentative de sécession de cette dernière de la France de Louis XIII et de Richelieu) en était-il « l’amiral », autrement dit le grand maître pour sa branche française !

À défaut de développer des lignes et des lignes sur ce sujet (qui pourrait mériter une thèse à lui tout seul), résumons un peu ce que nous venons d’entrevoir : au début du XVIIe siècle dans le Languedoc, de nombreuses familles de la noblesse locale rejoignent une nouvelle société secrète de chevalerie exclusivement composée de gens de haute extraction, et dont la mission semble être la défense de la Chrétienté (mais aussi d’une certaine conception de la « pureté » qui préfigure déjà le futur grand mouvement janséniste dont nous reparlerons plus loin). Une décennie seulement après sa fondation, la Milice néo-templière perd son chef, le duc de Montmorency, décapité (et c’est important…) sur ordre du souverain royal.

Si nous ignorons, à défaut de documents pouvant en attester, la nature exacte de la participation des chevaliers de l’Ordre de Sainte Marie-Madeleine à la rébellion portée par son propre leader en 1632, nul doute que les membres de la Milice développeront une certaine rancœur à l’égard du pouvoir royal suite à l’exécution de l’un des leurs. De même, nulle difficulté à imaginer que ceux-ci intégreront vraisemblablement dans les années suivantes les forces croissantes qu’agrègent contre elle l’autorité monarchique (et l’absolutisme que la politique de cette dernière incarne toujours davantage). En effet, et aussi illogique que cela peut sembler au regard de la nature-même de l’Ordre, il convient de souligner que de nombreuses familles composant cette Milice sont partagées entre le protestantisme et le catholicisme. À l’image du jansénisme (mouvement ultra-catholique) qui n’aura pas de meilleurs alliés que les protestants de France contre le pouvoir royal, il semble vraisemblable d’imaginer que suite à la mort d’Henri de Montmorency, l’Ordre de Sainte-Marie-Magdeleine souhaitera en premier lieu venger la mort de ce dernier, et qu’à l’image des survivants de l’Ordre du Temple avant eux (auxquels Jacques de Molay avait appelé à détruire Philippe le Bel et sa lignée pour venger sa mort !), il se repositionnera comme un grand adversaire au pouvoir royal, prêt à s’allier avec tous les ennemis de ses ennemis pour arriver à cette fin. La suite de l’histoire de France semblera, comme nous le verrons, donner crédit à cette théorie…

Le Jansénisme : petite histoire du plus important mouvement d’opposition à la Royauté d’Ancien Régime

Arf, définir ce qu’était le Jansénisme. C’est un peu comme devoir expliquer ce qu’était le Saint-Empire romain germanique : une sacrée punition ! Bon, pour commencer, je pourrais reprendre les termes de l’historienne Marion Sigaut en vous expliquant que le jansénisme est un « protestantisme non-schismatique » … Car oui, c’est tout de suite plus clair, non ? 🙂

Okay, bon, essayons de faire simple. Vous vous souvenez qu’au XVIe siècle nait le protestantisme, une nouvelle doctrine chrétienne en rupture avec le catholicisme, fondée sur la pensée du pasteur allemand Luther (ainsi que du français Calvin). Ceux qui sont devenus protestants s’étant séparés de Rome et ayant cessé d’obéir au Pape sur le plan du dogme, la diffusion et la propagation du protestantisme au XVIe siècle s’accompagne d’un schisme au sein de l’Église chrétienne (et par voie de conséquence à l’échelle des sociétés européennes), avec un continent qui se divise désormais entre Europe catholique et protestante.

Qu’était le jansénisme et en quoi consistait-il ?

Rien ne paraissait destiner le jansénisme, rameau augustinien du catholicisme postérieur au concile de Trente, à devenir une ligne de clivage politique majeure dans la France de Louis XV.

Edmond Dziembowski, « Vers la Révolution : comment la France a basculé », Histoire & Civilisations, janvier 2021

Le jansénisme est une doctrine théologique (qui prendra ensuite la forme d’un mouvement religieux et philosophique puis politique) né au XVIIe siècle dans la foulée de la montée du protestantisme en Europe, ainsi que de la « Contre-Réforme » catholique qui se met en place en réaction à ce premier (et qui se situe aussi dans la lignée de nombreux autres mouvements de « réaction » catholiques comme la Sainte-Ligue ou la Compagnie du Saint-Sacrement – dont nous avons d’ailleurs parlé dans un encadré plus haut). S’il serait fastidieux d’expliciter ici le détail de la pensée janséniste, il est important de comprendre sa philosophie, puisque celle-ci sera au centre de la politique française des XVIIe et XVIIIe siècles (en effet, si le jansénisme est en premier lieu une doctrine religieuse proposant sa propre interprétation et vision du salut de l’âme – principe au centre de la théologie chrétienne, il s’agit bien également d’une forme de philosophie, au sens où celui-ci pense la nature de l’Homme).

Si Marion Sigaut présente les jansénistes comme des sortes de protestants qui n’auraient pas rompu avec Rome, c’est parce que ceux-ci (qui ne se sont eux-mêmes d’ailleurs jamais appelés « jansénistes ») se considèrent catholiques ! En effet, les jansénistes continuent de dire qu’ils obéissent au Pape, et continuent de se considérer partie du royaume de France catholique. Néanmoins, ils partagent avec les protestants une idée que les distinguent fondamentalement du catholicisme, et qui a trait à la question de la grâce (on avait prévenu que c’était théologique !). La grâce, dans la théologie chrétienne, c’est le « souffle divin » ; en d’autres termes : le souffle que Dieu donne ou ne donne pas aux Hommes. Pour les catholiques, grosso modo (ce n’est pas une science exacte hein), Dieu donne la grâce à tout le monde, et les Hommes sont ensuite libres d’en faire ce qu’ils veulent, de faire le bien ou de faire le mal. Pour les protestants et pour les jansénistes, les choses sont assez différentes : eux ne pensent pas que Dieu donne sa grâce à tout le monde. C’est le concept que l’on appelle la prédestination, qui fut au cœur de la théologie de Luther et surtout de Calvin (et qui constituait déjà auparavant d’une certaine façon l’un des fondements du judaïsme).

La prédestination consiste à penser que Dieu donne la grâce à qui il veut, et que tous les hommes ne seront pas touchés par la grâce. Partant – et quoiqu’il puisse bien faire sur cette Terre, l’homme est prédestiné à être ce qu’il va être – bon ou mauvais. Autrement dit : il y a les élus, et il y a les autres. Si cette distinction peut nous sembler triviale et l’affaire des théologiens, elle est fondamentale car lourde de conséquence dans la société profondément chrétienne qu’est la France de l’époque. En effet, selon ce raisonnement, et d’une certaine façon dès la naissance, tout est déjà joué. Peu importe ce que vous pourrez faire ou ne pas faire : vous avez la grâce, ou vous ne l’avez pas, et selon si vous l’avez ou pas, vous ferez le bien, ou vous ferez le mal. Dans ce schéma de pensée, ce ne sont donc pas les actes qui comptent, mais la foi seule (« solo fide »). Si vous avez foi d’être bon, d’avoir la grâce, alors vous ferez le bien via tous vos actes, peu importe ces derniers. Idem pour le mal.

Si ces questions de qui a la grâce et de foi qui sauve ou non peuvent aujourd’hui sembler accessoires à nombre d’entre nous, il ne faut pas oublier que ces dernières occupent une place fondamentale dans la vie spirituelle (et, ce faisant, sociale, culturelle et politique) de l’époque. En ce sens, il est très important de comprendre à quel point la vision de la grâce et la théorie de la prédestination telle que formulée par les jansénistes (sur le modèle des calvinistes) constituent une véritable « bombe » spirituelle, et ouvrent la voie à une révolution des conceptions morales et intellectuelles de la vie. En effet, si l’on est convaincu d’avoir la grâce et si seule la foi compte, alors les actes n’ont plus vraiment d’importance, et la pratique des « bonnes œuvres » (charité, dévotion, etc.) qui constituaient le cœur de la piété des Catholiques du Moyen-Âge par exemple n’a plus vraiment de raison d’être.

En effet, pour le protestantisme comme pour le jansénisme, il y a une sorte d’impossibilité de faire le bien si Dieu a choisit que vous faisiez le mal. Dit autrement, pour ces derniers, il n’y a pas de rédemption possible, ce qui implique énormément de choses. En effet, s’il n’y a pas de rédemption, l’homme (ou la femme) est en quelque sorte « damné à la naissance » ; il n’y a pas de progrès social et d’amélioration humaine possible. Avec leur vision d’une population « élue » qui se distingue par sa « pureté » et sa rigueur quotidienne, les jansénistes se caractérisent à cet égard par leur grand rigorisme moral, et rejettent globalement tout ce que nous pourrions qualifier de « plaisirs de la vie ». De surcroit (et c’est très important), les jansénistes, même si laïcs, se donnent le droit de juger de questions religieuses (qui obtiendra la grâce ou pas), qui appartiennent normalement aux seuls représentants officiels de l’Église catholique (évêques, abbés, etc.), court-circuitant ainsi l’appareil ecclésiastique. Une doctrine « lugubre » et un interventionnisme politique et religieux qui, vous l’imaginez bien, n’en a pas fait des amis de toute la population (et en particulier pas des rois de France, généralement connus pour leur caractère bon vivant et amateur de belles femmes ; rois et territoires d’une France à laquelle les jansénistes ont eu néanmoins immédiatement pour prétention d’imposer leur idéologie…).

De Louis XIV à Louis XV : des Jansénistes dressés contre le pouvoir royal

Si le jansénisme est né au XVIIe siècle (il doit son nom au hollandais Cornelius Jansen, auteur de son texte fondateur l’Augustinus) et apparaît en France sous Louis XIII, c’est surtout au tournant du XVIIIe siècle qu’il se développera et connaitra son apogée, en parallèle et corollaire de la montée de l’absolutisme royal. Et c’est là que les ennuis vont commencer pour les jansénistes, car Louis XIV les déteste et va finir par prendre contre eux des mesures radicales. Les considérant comme des ennemis de la Monarchie (il est vrai que ce sont de fervents opposants à son absolutisme), le Monarque fait mettre de nombreux jansénistes en prison, et finit même par faire raser leur grand lieu de rassemblement et centre politique et intellectuel : l’abbaye de Port-Royal des Champs, située dans la vallée de Chevreuse (je connais plutôt bien l’endroit, c’est à 5 km de chez moi !).

Néanmoins, à la mort du Roi-Soleil (et ne souhaitant plus se mêler de ce qu’il considère comme des affaires religieuses), le Régent fait libérer tous les jansénistes emprisonnés. Ces derniers entrent alors à nouveau dans l’opposition politique au nouveau souverain (le futur Louis XV), et se remettent à critiquer (voire à conspirer) contre le pouvoir royal. L’hostilité que les jansénistes manifestent envers l’absolutisme n’a toutefois pas d’égale avec celle que ces derniers dirigent envers la compagnie de Jésus (les Jésuites), des rivaux directs qu’ils jugent trop laxistes (presque trop « gentils » pourrait-on dire), et qu’ils souhaitent voir ni plus ni moins que chassés du royaume de France. Une posture qui les conduit à entrer toujours davantage en conflit frontal avec les Papes et l’Église romaine, qui n’ont d’autres choix que de faire preuve d’une sévérité grandissante à leur égard…

Après avoir fait détruire leur haut-lieu de rencontre sur le territoire, Louis XIV n’en a pas pour autant fini avec les jansénistes. À la suite d’une demande que le vieux souverain avait effectuée peu avant sa mort, les grands théologiens de la Papauté ont en effet procédé à l’examen de la « compatibilité » du jansénisme avec la doctrine catholique. Et en 1713, le verdict tombe : une bulle papale (la célèbre bulle Unigenitus) déclare un certain nombre de grands principes jansénistes comme hérétiques, et les condamne comme tel. À partir de ce moment, le jansénisme est désormais officiellement considéré comme une « hérésie » (comme le fut le catharisme en son temps). Néanmoins, si l’Église catholique validera globalement la bulle papale, une partie de sa représentation rejettera la décision de Rome (nombre d’évêques et d’abbés du royaume sont en effet d’éminents jansénistes…). De façon générale, la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle sont le théâtre de querelles théologiques et politiques sans fin. Des querelles qui, si elles peuvent nous sembler accessoires voire triviales vu d’aujourd’hui, furent littéralement au centre des questions de pouvoir et de la conduite de la politique du Royaume tout le long des règnes de Louis XIV et de Louis XV en particulier.

En aparté : Les Parlements de l’Ancien Régime, un autre contre-pouvoir croissant envers l’absolutisme royal (et papal)

En guise de préambule à ce développement, commencez par oublier tout ce que vous croyez savoir sur les Parlements dont nous allons parler, car cette ancienne instance de l’Ancien Régime n’a absolument aucun rapport avec la conception moderne que nous en avons.

Dans la France de jadis, les Parlements étaient en effet des entités juridiques et administratives qui contribuaient à la gouvernance du pays par le Roi. Créés vers la fin du Moyen-Âge en liaison avec les premiers développements de l’État central (et l’entreprise d’affirmation de l’autorité monarchique qui l’accompagnait), les Parlements étaient une sorte de chambre d’enregistrement et d’application des décisions royales. Ils avaient pour rôle d’enregistrer et de faire appliquer sur le plan du droit les actes royaux (édits, déclarations), qui correspondaient à autant de mesures fiscales, dispositions de succession, réforme administrative, ou encore attribution de privilège instaurées sous forme législative ou règlementaire.

Sorte de Journal Officiel avant l’heure, ces juridictions (et en premier lieu le Parlement de Paris) avait ainsi pour fonction très importante d’inscrire dans leurs registres toutes les décisions et mesures prises par la Royauté, après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, les usages et les coutumes locales (un ensemble mi-formel, mi-informel que l’on appelait alors les « Lois fondamentales du Royaume »). Ces « lois fondamentales du Royaume » (qui s’apparentaient à une sorte de constitution non-écrite ni véritablement formalisée avant l’heure) occupaient alors le sommet de la pyramide des normes dans le droit de l’Ancienne France. Les lois promulguées par le roi devaient impérativement s’y soumettre, et c’était en particulier le rôle du Parlement de Paris de veiller à ce que cette hiérarchie soit maintenue et respectée (on peut ainsi voir ce dernier comme une sorte de Cour constitutionnelle avant l’heure, bien que les attributions judiciaires du Parlement s’étendaient en pratique bien au-delà) :

En face du Conseil qui incarne la volonté momentanée du prince, les Parlements se disent le dépôt permanent des lois fondamentales. Ils les annoncent quand elles sont faites, et les rappellent quand on les oublie. Forts de ce pouvoir conservateur, ils s’attribuent un droit de regard sur l’administration, la haute police, la police des cultes, les corporations, l’assistance, les approvisionnements, les routes, l’instruction et les impôts. Au reste, nul n’exerce une fonction publique sans avoir fait enregistrer sa nomination par un tribunal. En particulier, les communautés d’arts et métiers ne reçoivent un « maître » que s’il a soumis aux juges ses lettres de maîtrise et prêté serment entre leurs mains. Le maçon, le chaudronnier, le boulanger, le cabaretier et le rôtisseur ne s’établissent, n’ouvrent boutique et n’exercent leur profession qu’après y avoir été dûment autorisés par la justice. Simple formalité, sans doute, mais formalité qui peut devenir contrainte, le jour où les magistrats ont besoin de mobiliser leur clientèle. […] Pour le règne de Louis XV, le monde du Parlement de Paris représente un corps considérable de cinq cent quatre-vingt-dix familles, plus que toute la noblesse de Champagne.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 319-323

Répartis dans tout le Royaume et couvrant tout le territoire, les Parlements occupaient à ce titre également une autre fonction très importante : celle d’exercer la justice au nom du Roi. Au début de ce que nous appelons en Histoire l’Ancien Régime (tournant du XVIIe siècle), la justice royale était en effet devenue une vaste organisation hiérarchique, une pyramide administrative et judiciaire au sommet de laquelle se trouvaient les « cours souveraines » : les conseils souverains et les fameux Parlements (il y avait celui de Paris, celui de Rennes, celui de Toulouse, etc.). Ces derniers rendaient la justice sur un territoire délimité, et constituaient en quelque sorte les instances supérieures du droit dans le Royaume, les « Cours de dernier ressort » mobilisées par toute personne qui souhaitait faire appel d’une décision. Leur justice et les arrêts sur lesquels ces tribunaux statuaient étaient prononcés au nom du Roi, et seul ce dernier avait le pouvoir de dessaisir un Parlement d’une affaire ou de casser une décision prise par l’un d’eux (événements qui demeuraient toutefois relativement rares).

Les instances des Parlements étaient occupées par des magistrats, et ces fonctions n’étaient pas attribuées sur compétence ou sur concours mais étaient au contraire monnayables. Autrement dit, à l’image du fonctionnement du notariat d’aujourd’hui, la charge de parlementaire s’achetait, et l’on pouvait se la transmettre de père en fils (l’histoire judiciaire de la monarchie regorge ainsi de véritables dynasties de magistrats, dont de nombreuses s’étaient illustrées par leurs compétences et leurs valeurs morales).

Comme vous l’avez bien sûr compris au vu d’un tel mode de fonctionnement, avec les siècles, les parlementaires se sont érigés dans le Royaume en une véritable classe (caste ?) sociale, très riche, et disposant de nombreux privilèges, qui se transmettaient ainsi de génération en génération. La possession d’une charge de magistrat valait ainsi comme nous l’avons vu au concerné d’être anobli, et les membres des parlements étaient appelés dans l’Ancien Régime la noblesse « de robe » (en distinction de la noblesse « d’épée » qui correspondait elle à la noblesse « classique », et qui se transmettait par le sang). Bien que techniquement « nobles », ces magistrats étaient avant tout ce que nous pourrions qualifier de classe « bourgeoise ». Ils composaient à ce titre une part importante de la bourgeoisie des villes, aux côtés notamment des marchands dont ils étaient généralement assez proches (quand ils n’évoluaient pas directement dans le monde des affaires eux-mêmes !).

Sorte d’« agents » de l’État monarchique (mais dont ils n’étaient pas fonctionnaires ni même salariés), de par leur rôle central dans la mise en musique de la politique royale, ces parlementaires ont occupé une importance juridique (et ce faisant politique) croissante, corrélée à la montée en puissance de l’État en France (en particulier à partir du XVIIe siècle). Une importance qui, au fil des siècles, a eu évidemment pour effet de faire considérablement croître leur poids politique et par conséquent leur capacité à exercer une pression sur les décisions royales. Ainsi, avec le temps, les Parlements ont commencé à développer un nouvel usage coutumier, que l’on appelait le « droit de remontrance ». Celui-ci consistait à formuler des recommandations et préconisations au Roi en amont de l’enregistrement d’une mesure. L’idée assez naturelle et cohérente était au départ d’avertir le Roi que telle ou telle mesure qu’il souhaitait adopter était en contradiction avec une ancienne mesure de ses prédécesseurs, ce qui nécessitait potentiellement de revoir la mesure proposée par le Roi. L’idée était également de proposer ce que nous qualifierions dans notre vocabulaire moderne « d’amendement » : des modifications ou améliorations de la mesure soumise à adoption par le souverain royal au Parlement (adoption mais pas validation, car c’est toujours le Roi qui décide en dernier lieu dans l’Ancien Régime). C’est en particulier le célèbre Parlement de Paris qui avait cette fonction – en plus d’exercer la justice sur l’équivalent du tiers du territoire de la France de l’époque !

Magistrats propriétaires de leurs charges, les parlementaires peuvent difficilement passer pour des représentants du peuple. Or, investis d’un pouvoir de conseil, ils occupent le vide institutionnel laissé par la non-convocation de l’unique instance consultative à l’échelle du royaume : les États généraux. Par les remontrances des parlementaires se ferait entendre la voix d’une France muette depuis 1614. Et cette France parle de plus en plus haut et fort.

Edmond Dziembowski, « Vers la Révolution : comment la France a basculé », Histoire & Civilisations, janvier 2021

De façon générale, la France de l’Ancien Régime avait globalement délégué via ce « système des offices » une large partie des missions de service public du royaume (justice donc – ce qui représentait pas mal de monde, mais aussi collecte et gestion des impôts avec l’institution de la Ferme Générale, etc.). Vers le milieu du XVIIIe siècle, il existait ainsi en France plus de 46 000 « offices », autant de charges et de « missions de service public » achetées à l’État et exercées à titre individuel par une classe bourgeoise. Une façon pour l’État de l’époque de faire tourner les « services publics » du royaume tout en percevant des recettes, sur le principe de l’équivalent d’une délégation de service public moderne (mais payante, et ayant donc généré la constitution d’un gigantesque corps « d’officiers », que l’on pourrait comparer à des sortes de fonctionnaires privés, et l’ensemble à un service public privatisé). En période de guerre en particulier, la Royauté française avait tendance à créer de nouvelles offices à vendre (et à la fonction parfois purement honorifique) afin de financer son budget en hausse ; puis en période de paix, à chercher à les racheter ou à les supprimer afin d’éviter l’inflation des privilèges.

Les Parlements, pire ennemi du pouvoir royal au XVIIIe siècle

Bon, et alors, où était donc le caractère hautement problématique de ces parlements d’Ancien Régime ? Le problème a commencé à devenir le suivant (et implique de se projeter dans la conception de la France monarchique de l’époque) : dans le royaume de France, il y a qu’un seul décideur, c’est le Roi. C’est lui qui décide, et personne d’autre. Dans le fonctionnement d’Ancien Régime, le Roi est conçu comme le gardien des lois fondamentales du Royaume, ainsi que le garant du bien collectif. Le Roi a des droits, mais aussi beaucoup de devoirs, et en premier lieu, celui d’assurer la prospérité du Royaume et le bien-être de sa population (on peut bien sûr critiquer cette vision et souligner combien cela fut effectivement loin d’être la priorité de tous nos rois de France, mais néanmoins là était bien l’état d’esprit et la philosophie d’ensemble, et c’est cela qui est important à retenir dans ce que je vous expose ici). Poursuivons. Le Roi a également un rôle d’arbitre des conflits, et c’est lui qui est mobilisé et qui intervient pour trancher en cas de litiges (ou quelqu’un mandaté pour arbitrer en son nom). Au-dessus du Roi, il n’y a que Dieu, et c’est le Roi qui décide et qui a le dernier mot. Point.

Or, au fil du temps, les Parlements (et en particulier le Parlement de Paris) se sont mis à considérer comme un droit – et un même un devoir – de leur part d’amender voire de s’opposer aux décisions royales. Lorsqu’ils ne sont globalement pas d’accord avec une mesure que le Roi leur soumet à adoption juridique (et ce faisant politique), les Parlementaires prennent ainsi de plus en plus l’habitude au XVIe puis XVIIe siècles de refuser de procéder à l’enregistrement de la mesure, voire de se mettre en grève. Sous le règne de Louis XIII et sous la régence de Louis XIV en particulier, les parlementaires parisiens exercent ainsi de plus en plus souvent un véritable blocus politique à la mise en droit (et donc en application) des décisions royales. Certes, en cas de blocage, le Roi (ou son représentant) a bien la possibilité de se déplacer en personne au Parlement de Paris pour faire enregistrer autoritairement la mesure (on appelait donc cela un « lit de justice »), mais la Royauté n’a évidemment ni le temps ni le souhait de passer son temps à faire cela (la démarche étant d’ailleurs assez rationnellement vécue par les souverains comme une contestation et un affaiblissement de leur pouvoir).

Comme Louis XIII et Richelieu, Anne [d’Autriche] considère que lever l’impôt sur les peuples, même sans leur consentement, est l’expression même de la souveraineté des rois. Aussi, voir le parlement de Paris protester contre une crue d’impôts, une taxe nouvelle, ou contre un emprunt forcé, le voir refuser d’enregistrer les édits fiscaux pour financer la guerre est assimilé à une sorte de trahison.

Jean-François Solnon, « Anne d’Autriche : comment la mère de Louis XIV a sauvé la monarchie française », Histoire & Civilisations, mars 2022

Une fois bien établi au pouvoir, traumatisé qu’il l’a été par la Fronde (notamment celle impulsée initialement par les Parlementaires), Louis XIV frappe un grand coup afin de briser ce contre-pouvoir grandissant (et de plus en plus contraignant) exercé par les magistrats. D’une part, celui-ci généralise les intendants de province, qui avaient été mis en place sous Richelieu. Ces derniers, qui étaient des fonctionnaires nommés par le Roi, jouaient le rôle de courroie de transmission de l’État central et de l’autorité du roi sur l’ensemble du territoire. Dans une logique que l’on qualifierait aujourd’hui de « bottom/up » (c’est-à-dire ascendante et descendante), ils faisaient appliquer les décisions royales dans les provinces, et remonter au gouvernement les différents besoins et problèmes qui traversaient localement les sujets du roi de France. On peut les voir comme des sortes de Préfets, qui avaient de plus comme propriété évidente de constituer dans les provinces une forme de concurrence au pouvoir des Parlements et des magistrats, les intendants pouvant (et ayant même la responsabilité) de se saisir des problématiques et affaires locales et d”y prendre des décisions et mesures au nom du Roi.

D’autre part, n’ayant pas oublié le rôle majeur des parlementaires dans le déclenchement de la Fronde, et considérant qu’il dispose déjà de conseillers très compétents et bien avisés, le souverain décide en 1673 de supprimer purement et simplement le droit de remontrance des Parlements. Jusqu’à la fin de son règne (qui durera quand même encore près de 42 années au moment où Louis XIV prend cette décision !), il ne saura ainsi être question de remises en cause des décisions royales par les Cours souveraines du Royaume (qui auraient peut-être d’ailleurs permis d’éviter quelques désastres au souverain durant la fin de son règne, mais c’est un autre sujet…).

Cette généralisation du système des intendants sous le règne de Louis XIV doublé de la suppression du droit de remontrance des parlementaires va d’ailleurs avoir pour corollaire l’explosion du phénomène janséniste français. Dépossédés par cette nouvelle organisation politico-administrative d’une grande partie du pouvoir qu’ils avaient obtenu progressivement des rois de France depuis la fin du Moyen-Âge, le corps magistrat (les membres des Parlements et des Conseils souverains du royaume, souvent issus de la bourgeoisie urbaine), cette élite institutionnelle (et qui compte en outre parmi la population la plus lettrée et la plus aisée du pays) va se réfugier en masse dans la doctrine janséniste, transmutant progressivement cette dernière d’une simple philosophie religieuse à également un mouvement de contestation de l’affermissement de l’absolutisme royal (dont la magistrature vient donc de faire les frais). C’est d’ailleurs à partir de cette période que le phénomène janséniste français va commencer à se confondre avec l’opposition parlementaire au pouvoir royal, la seconde trouvait dans la première sa matrice idéologique.

La mort du Roi-Soleil, cependant, va offrir un beau cadeau aux parlementaires et aux jansénistes (c’est un peu la même chose) et leur donner l’opportunité de revenir en grâce. Philippe d’Orléans (le neveu de Louis XIV et futur Régent), à la légitimité disputée, est en effet contraint de revenir sur la suppression du droit de remontrances effectuée par son aïeul car il a besoin des magistrats parisiens pour faire casser le testament du Roi-Soleil (qui confiait l’éducation du jeune Louis XV au bâtard légitimé de Louis XIV, le duc du Maine ; une disposition inacceptable pour la Cour et qui s’oppose plus globalement aux lois fondamentales du Royaume). En contrepartie de leur soutien, Philippe d’Orléans va ainsi rétablir aux Parlements leur droit de remontrance. D’une certaine façon, on peut dire que pour obtenir le pouvoir absolu, le Régent redonna structurellement à ses ennemis le meilleur moyen de lui contester ce même pouvoir à l’avenir, ce que ces derniers ne manqueront pas de faire…

À l’heure des Lumières et de la défiante croissante contre l’absolutisme (qui fédère contre lui des opposants a priori aussi antonymiques que les protestants, les jansénistes et les philosophes… !), le règne de Louis XV sera ainsi marqué comme jamais par une « guérilla juridique » constante des Parlements envers le pouvoir royal. Inspiré par le modèle politique qui préside chez le voisin d’Outre-Manche (la Monarchie parlementaire), de nombreux membres des différents parlements de France appellent en effet de leurs vœux à une fusion de toutes leurs instances en un Parlement national unique, à l’image de ce qui existe alors en Grande-Bretagne. Revendiquant un pouvoir législatif qui se serait exercé au nom de la Nation française, ces parlementaires exercent une intense pression sur le pouvoir royal, en utilisant leurs remontrances comme une tribune adressée à l’opinion publique et en multipliant les coups d’éclats. Ce mouvement politique puissant, et qui ira croissant de la fin du règne de Louis XIV à celui de Louis XV, l’Histoire le retiendra sous l’appellation de « fronde parlementaire » ou de « jansénisme parlementaire » :

Décidée à faire appliquer la mesure, l’autorité entre en conflit avec le Parlement, qui compte de nombreux jansénistes, mais aussi avec le peuple de Paris, dont le jansénisme ardent s’exprime dans les années 1730 à travers le mouvement convulsionnaire des faubourgs Saint-Marcel et Saint-Antoine, futurs foyers sans-culottes. […] Dans leur bras de fer contre ce qu’ils nomment le « despotisme ministériel », les parlementaires s’adressent directement aux Français. Imprimées clandestinement et circulant dans le royaume, les remontrances se sont transformées en traités politiques qui exposent les prétentions des magistrats à borner l’autorité royale. Principal théoricien de l’opposition des « robes rouges », l’avocat Le Paige a compris que le combat des robins – les membres de la noblesse de robe – aurait pour cadre principal l’espace public. Et c’est à la conquête de cette opinion que se lancent les magistrats.

Edmond Dziembowski, « Vers la Révolution : comment la France a basculé », Histoire & Civilisations, janvier 2021

En effet, comme vous le constaterez plus bas, l’opposition des magistrats au pouvoir royal (mais aussi au pouvoir papal et ecclésiastique) a beaucoup à voir avec la pensée janséniste ainsi que le puissant mouvement politique que cette dernière incarnera et vice-versa – les jansénistes étant très implantés dans le milieu parlementaire et de la magistrature, et les parlementaires étant eux-mêmes très souvent jansénistes ! Ainsi, lors de la grande dynamique de renforcement de la centralisation du pouvoir à laquelle présidera en particulier Louis XIV (avec notamment la généralisation des intendants de province), les parlementaires s’engouffreront en masse dans la doctrine janséniste, et participeront pour beaucoup à la montée en puissance du jansénisme et de son opposition croissante au pouvoir central.

De 1751, date à laquelle le clergé échappe à l’impôt, jusqu’au projet de Calonne de 1786, aucune réforme d’envergure n’a pu être lancée sans susciter presque aussitôt une tempête de protestations, forçant la plupart du temps le pouvoir à renoncer à son projet. Dans ce jeu de stop-and-go réformateur, l’action des Parlements de France s’est montrée déterminante.

Edmond Dziembowski, « Vers la Révolution : comment la France a basculé », Histoire & Civilisations, janvier 2021

Ce long détour par les Parlements d’Ancien Régime effectué, revenons à notre histoire du jansénisme (vous avez maintenant bien compris combien ces deux notions sont historiquement et intimement liées). Au tournant du siècle des Lumières, désavoués et mêmes condamnés par le Roi de France comme par l’Église, les Jansénistes entrent en effet dans l’opposition unilatérale à Versailles et Rome, et leur action politique se confondra dès lors durant toute la fin de l’Ancien Régime avec la lutte contre l’absolutisme royal et papal. L’ennemi de mon ennemi étant mon ami, les Jansénistes seront souvent politiquement alliés aux autres opposants structurels de la Monarchie absolue des Bourbons que constituent notamment les protestants du Royaume ainsi que nos fameux Parlements d’Ancien Régime (dont les magistrats étaient donc très largement jansénistes… !).

Durant le règne de Louis XVI, les Jansénistes obtiendront d’ailleurs même de la Royauté l’éviction du royaume de leurs grands ennemis jésuites de toujours ; courant théologique rival qui avait jusque-là la propriété de fournir au Roi notamment tous ses confesseurs ainsi qu’un certain nombre de ses conseillers. De fait, cette décision royale aura de grandes conséquences politiques à moyen terme, car la perte des conseillers jésuites (qui assuraient notamment au Roi une certaine remontée de terrain du quotidien des campagnes et de ses sujets) entraînera une relative méconnaissance du Monarque de la réalité de la situation de son Royaume. Ce défaut de connaissance et d’informations du Roi concernant les problématiques et les attentes réelles du peuple dans ses provinces sera particulièrement critique durant les troubles et soulèvements des années 1780, qui mèneront directement à la Révolution française. Mais ceci est une autre histoire… 😉

* * *

EN RÉSUMÉ : Si le jansénisme demeure relativement oublié et méconnu aujourd’hui, il fut ainsi un grand mouvement politique, qui exerça une très importante influence sur la société française de la fin de l’Ancien Régime. D’illustres personnages de l’histoire de France comme Blaise Pascal ou Jean Racine étaient d’éminents jansénistes, tandis que sur le plan de l’idéologie et de la philosophie politiques, les Jansénistes entretenaient une forte proximité avec la pensée des Lumières, étant comme ces dernières très favorables au libéralisme politique et économique.

Les Jansénistes sont également connus (de façon tendancielle bien entendu, cette généralité pouvant être contredite à titre individuel) pour leur vision assez « sévère » de la pauvreté. En effet, les Jansénistes avaient tendance à considérer les pauvres comme responsables de leur sort, et à vouloir gérer la misère de façon paternaliste voire autoritaire (j’invite sur ce sujet les curieux à se renseigner en particulier sur les nombreux scandales qui concerneront l’Hôpital Général de Paris, une sorte de « camp de concentration pour pauvres » fondé et géré par les parlementaires, qui avaient la caractéristique d’être très souvent des jansénistes). Une vision misérabiliste qui s’oppose notamment à un certain courant de l’humanisme chrétien également très présent dans la France de l’époque, et qui considère la pauvreté non comme une vertu mais un mal qui doit être soulagé par la charité, l’entraide et la solidarité (je procède ici bien sûr à un résumé très simpliste de phénomènes historiques à la réalité évidemment bien plus complexes, mais l’analyse montre qu’il y avait tout de même quelque chose de cet ordre) :

Le XVIIe siècle entreprend une « mise en condition » sévère non seulement des pauvres, mais de tous les éléments « inutiles » de la société, de tous ceux qui ne travaillent pas. Il est vrai que la montée inquiétante du nombre des pauvres (liée à la montée démographique tout au long du XVIe siècle et à la crise économique qui commence à la fin de ce même siècle et s’aggravera au XVIIe), cette montée des pauvres qui se traduit par la mendicité, le vagabondage, les vols, a poussé à une répression nécessaire. […] Pendant tout le Moyen-Âge, le misérable, le vagabond, le fou avaient été protégés par ce droit à l’hospitalité et à la part du pauvre qu’on leur reconnaît au nom de Dieu, parce que le Christ a sanctifié la misère en prenant un jour l’habit du pauvre et que le pauvre peut toujours être un envoyé de Dieu. […]

Tout ce monde protégé jusque-là par l’ombre de Dieu, va devenir, au XVIIe siècle, l’ennemi d’une société urbaine, capitaliste déjà, éprise d’ordre et de rendement et qui construit l’État dans cet esprit et à cet effet. Dans toute l’Europe (la protestante comme la catholique), les pauvres, les malades, les chômeurs, les fous sont impitoyablement enfermés (parfois avec leur famille) aux côtés des délinquants de toute origine. C’est ce que Michel Foucault (qui a étudié le phénomène à propos de la folie à l’époque classique) appelle le « grand renfermement » des pauvres, une séquestration légalisée, organisée par une administration minutieuse, qui permettra d’ailleurs aussi bien d’enfermer, sur la demande des familles, le fils débauché ou prodigue, ou le « père dissipateur », que, sur lettre du cachet du roi, l’adversaire politique. Un très grand nombre d’établissement se créent à cet usage : hôpitaux, ateliers de charité, workhouses, Zuchhäuser. Quels que soient leurs noms, ils sont autant de casernes rigoureuses, ateliers de travail forcé par surcroît.

En France, après le décret de 1656 qui crée l’Hôpital Général et, en même temps, organise en grand toute cette nouvelle politique sociale, une personne sur cent, ou peu s’en faut, se trouvera enfermée dans la ville de Paris ! La dureté de cette répression ne s’atténuera qu’avec le XVIIIe siècle. Dans un monde où déjà la liberté n’existait que pour des privilégiés, le XVIIe siècle a donc contribué à restreindre sûrement cette liberté élémentaire qui est celle de la fuite, ou de l’errance, la seule qui jusque-là avait été permise aux pauvres. Il y a en même temps, nous l’avons dit, régression des libertés paysannes. Au début des « Lumières », l’Europe touche le fond de sa misère. À ce pessimisme, un seul correctif : cette liberté qui échappe à la majorité des hommes, elle reste, en Europe, l’idéal vers quoi la pensée, mais aussi l’histoire progressent lentement.

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, pp. 444-446

À la lumière de ce développement, et pour revenir à l’histoire de la Bête, je vous invite à relire le célèbre mandement de l’évêque de Mende adressé aux populations du Gévaudan pour la Noël 1764. L’accent très particulier mis sur la « punition divine » que constituerait la Bête et la culpabilisation de la population qui l’accompagne transpire en effet la pensée janséniste, dont Mgr de Choiseul-Beaupré était connu pour être un membre notoire (comme toute la puissante famille de Choiseul au demeurant). Et puisque nous en sommes à évoquer des jansénistes notoires dans l’affaire de la Bête, un éminent n’est autre qu’un certain abbé Pourcher, le fameux curé auquel nous devons la première historiographie détaillée de la Bête. Abbé dont le récit des événements est en effet jalonné de commentaires de la plus pure philosophie janséniste, celui-ci répétant non-stop que la Bête était un « fléau divin » envoyé par Dieu en conséquence de la perte de foi et de la pratique du culte chrétien par la population (et même plus spécifiquement en réponse à la suppression de la liturgie romaine dans les églises du Gévaudan !).

Tout ceci étant dit, vous comprenez maintenant mieux pourquoi il m’était impossible de m’essayer à une analyse exhaustive de l’affaire de la Bête sans vous parler du mystérieux jansénisme, et de sa place centrale dans l’histoire de la société française d’Ancien Régime…

Pour aller plus loin… 🔎🌎

Ce petit épisode de la série des « Il était une fois… » du blog sur l’histoire du parti dévot, de la Ligue catholique du XVIe siècle au jansénisme de l’Ancien Régime, est en fait extrait de ma grande série consacrée à l’affaire de la Bête du Gévaudan. Je renvoie ainsi les passionné(e)s de grandes énigmes historiques vers cette vaste fresque documentaire sur l’histoire incroyable (mais vraie) de cette célèbre « Bête dévorante » de l’histoire de France. Une histoire extraordinaire qui, loin d’une simple légende, a fait plus d’une centaine de morts dans le territoire correspondant à l’actuel département de la Lozère, et a profondément marqué les mémoires des paysans de ces hautes et rudes terres du Massif central à la croisée du Languedoc et de l’Auvergne (affaire où la question de l’ancienne organisation territoriale et administrative de la France d’Ancien Régime fut d’ailleurs centrale !).

L’histoire extraordinaire d’un fait divers devenu haute affaire d’État, et qui aboutira notamment à l’organisation des plus grandes battues de l’histoire du Monde jamais réalisées contre un animal féroce.

L’histoire extraordinaire de trois années de terreur paysanne et de cauchemar grandiose constituant la plus grande énigme du règne de Louis XV, et qui a traumatisé tout un territoire comptant alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (et dont la Bête est devenue l’emblème).

Une histoire extraordinaire qui, au-delà de la résolution du mystère, a également beaucoup à nous apprendre sur la société et la France de l’Ancien Régime, entre crépuscule de la Royauté et montée en puissance des Lumières, entre condition et vie paysannes dans les hautes terres et quotidien de Cour, ainsi que sur l’histoire et la géographie d’une région d’une sauvage beauté, et qui correspond aujourd’hui globalement au département de la belle et secrète Lozère…

* * *

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés à plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee