Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment les tensions aux frontières de la Nouvelle-France et des Treize Colonies britanniques (en particulier les échauffourées de 1754-1755 dans la vallée de l’Ohio) semblent résister à toutes les tentatives de résolution pacifique. Malgré les efforts diplomatiques conséquents insufflés en particulier par Louis XV, rien ne semble plus en effet pouvoir arrêter la dynamique d’emballement guerrier né de la rivalité structurelle entre les deux colonies nord-américaines. Pire : la politique de fortification générale de la Nouvelle-France entreprise depuis le début du XVIIIe siècle (et plus globalement la géostratégie française utilisant cette dernière comme front de diversion visant à sauvegarder l’essentiel du point de vue de Versailles – les précieuses « îles à sucre » des Antilles) semble ni plus ni moins en train de précipiter les Amériques française et anglaise dans une logique d’affrontement généralisé, dont il ne semble pouvoir y avoir qu’un seul vainqueur.

C’est là d’ailleurs tout le paradoxe de la situation française : bien davantage que les Antilles ou les Indes, et bien qu’elle en constitue l’établissement le plus abouti, la Nouvelle-France apparaît en ce milieu du XVIIIe siècle comme la colonie la plus vulnérable de l’ensemble colonial français. Nul part dans le monde en effet, les intérêts entre Français et Britanniques ne semblent plus antagonistes. En Amérique, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, ces derniers sont rivaux sur presque tous les plans : économique et commercial, pour la pêche à la morue de Terre-Neuve et le monopole du commerce des fourrures (où les Canadiens sont en situation de domination nette) ; territorial, les colonies anglo-américaines enregistrant des croissances démographiques exceptionnelles et ayant constamment besoin de nouvelles terres pour leurs populations mais aussi pour leurs cultures de plantation (notamment de tabac, très gourmande en terres – ce sont en particulier les riches planteurs virginiens qui ont des vues sur les territoires inexploités de l’Ohio). Les deux colonies se démarquent aussi rappelez-vous par leur profond antagonisme sur le plan religieux et culturel, avec un Canada catholique véritablement haï par des colons des Treize Colonies très majoritairement protestants. Ajouté à cela le fait que l’Amérique française encercle littéralement sa voisine anglaise et empêche cette dernière de s’étendre par son réseau de forts, et vous avez une véritable poudrière qui ne demande qu’à exploser.

En verrouillant de grandes régions stratégiques et convoitées comme la vallée de l’Ohio, c’est peu dire en effet que la politique de défense de la Nouvelle-France menée avec l’appui de Versailles par ses gouverneurs successifs (La Jonquière, Dupas, Vaudreuil, La Gallissonnière,…) a achevé de braquer et de souder les colons anglo-américains contre sa géante voisine. Constamment harcelés au marge de leurs territoires par les raids des « commandos » canadiens et de leurs alliés Amérindiens, distancés dans le commerce des fourrures et donc bridés dans leur accès à ce lucratif marché, mais surtout encore plus fondamentalement freinés de toute part dans leur volonté d’expansion par leur « encerclement » par la Nouvelle-France, les colons des Treize Colonies n’ont bientôt plus qu’un seul objectif, vital : en finir avec cette dernière, en poussant Londres à envahir une bonne fois pour toute le Canada français.

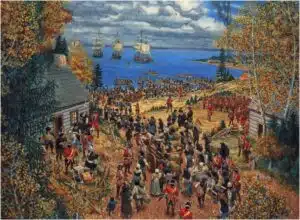

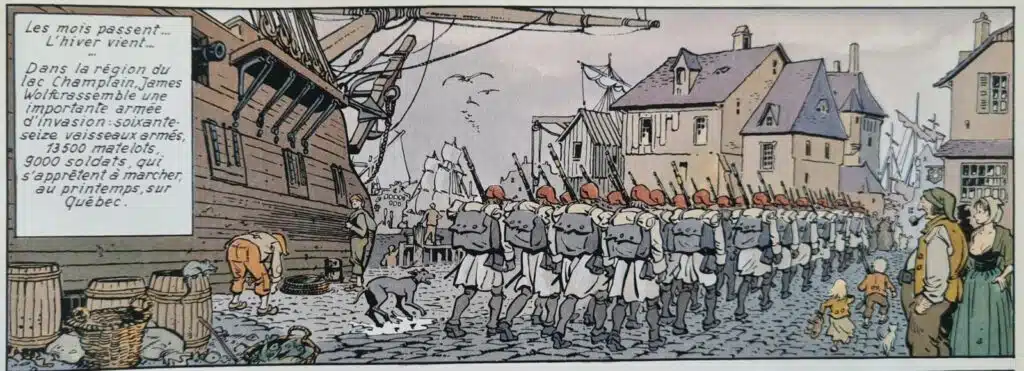

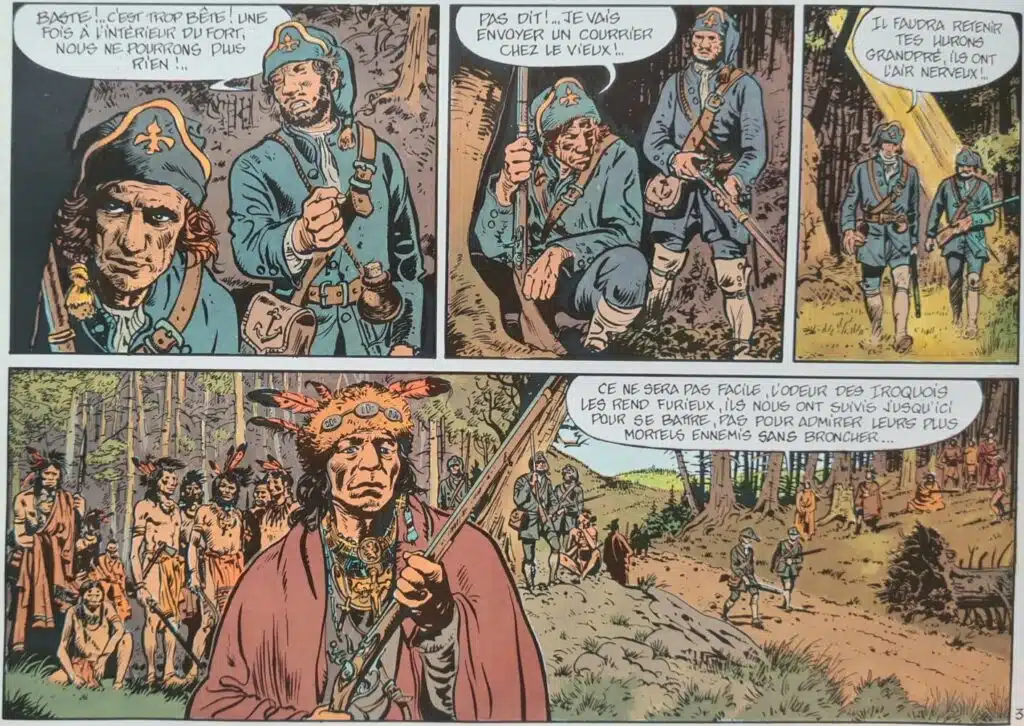

(source : Les Pionniers du Nouveau Monde, tome 3, p. 41)

Du côté anglais, on a patienté avec fébrilité, mais on se sait confiant lorsque l’affrontement arrivera : comme nous l’avons vu précédemment, le rapport de forces est en effet démesurément en faveur des Britanniques, dont les Treize Colonies comptent déjà plus d’un million et demi d’habitants au milieu du XVIIIe siècle, quand l’ensemble de la Nouvelle-France peine encore à dépasser les 70 000 – un rapport de plus de 1 à 20 ! Ces colons anglo-américains, bien que ne disposant pas de représentation au Parlement de Grande-Bretagne (ce qui sera d’ailleurs l’un des motifs de leurs velléités d’indépendance deux décennies plus tard), n’en sont pas moins des sujets à part entière de la Couronne d’Angleterre. Dit autrement, en ce tournant des années 1750, un Britannique sur quatre vit en Amérique, et les intérêts et préoccupations vitales de ces britanniques américains tendent à être toujours davantage pris en compte et défendus à Westminster (en particulier par le lobby marchand et les financiers de la City, qui ont de gros intérêts dans le commerce colonial et maritime).

À cet énorme avantage démographique s’ajoute la toute puissante Royal Navy, déjà maîtresse presque incontestée des mers, qui contrôle l’Atlantique et est en capacité d’acheminer et de débarquer peu ou prou en n’importe quel point du globe des milliers de soldats bien entraînés et équipés depuis sa Métropole. C’est ce rapport de forces effectivement très nettement défavorable en faveur des colons français d’Amérique du Nord qui explique d’ailleurs en partie la politique de fortification adoptée par la Nouvelle-France. Une politique qui a eu cependant pour effet collatéral et pervers, nous l’avons bien vu, d’unifier les colons anglo-américains face à la menace française, et de les pousser collectivement à l’offensive…

C’est là que la différence de stratégie et encore plus fondamentalement de vision entre Versailles et Londres vis-à-vis de leurs empires coloniaux respectifs fera toute la différence. Alors que les Treize Colonies britanniques rêvent de se débarrasser de l’encombrant voisin français pour s’étendre à l’ouest et que l’État britannique se démarque chaque année par une vision toujours plus claire, globale et cohérente de l’avenir colonial et maritime de son pays (et tend à se donner toujours davantage les moyens de ses ambitions), c’est tout le contraire de la France de Louis XV, dont la richesse dépend prodigieusement d’un Empire qu’elle ne se semble pourtant pas se donner les moyens ni même l’ambition de conserver… Une divergence de volonté et de stratégie fondamentale qui, s’il n’a pas été trop préjudiciable au monde colonial français durant la guerre de Succession d’Autriche, lui sera fatal lors de la guerre suivante : la désastreuse guerre de Sept Ans – qui va nous intéresser maintenant.

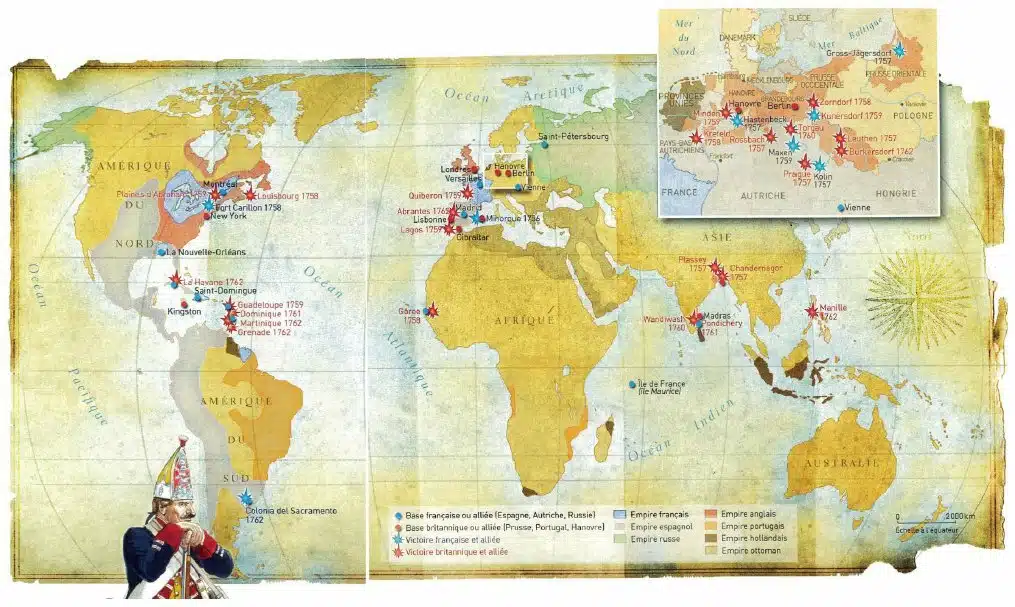

C’est en effet lors de cette guerre que la rivalité franco-britannique pour l’Amérique du Nord va se traduire par une résolution simple définitive : l’invasion et la conquête du Québec puis la cession intégrale de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. En l’espace de deux campagnes décisives, le sort du Canada sera scellé : Louisbourg, le verrou du Saint-Laurent, tombera en 1758, ouvrant la voie à l’invasion du Québec. Là, malgré une résistance remarquable, la capitale de la Nouvelle-France chutera à son tour en septembre 1759, avant que Montréal n’en fasse de même un an plus tard. L’Angleterre de William Pitt aura jeté toutes ses forces dans la bataille. Neuf ans après le début de la guerre dans l’Ohio, le traité de Paris de 1763 avalisera la réalité de la conquête : la Nouvelle-France n’est plus.

Ainsi s’achèveront trois siècles de présence française en Amérique du Nord, en même temps que ce que l’on a appelé ultérieurement « le premier empire colonial français » – avec la perte concomitante de l’Empire indien français naissant durant cette même guerre de Sept Ans. Souvent éclipsé des mémoires collectives par le second (celui du XIXe siècle), ce premier empire colonial et cette ancienne Amérique française (et même plus exactement franco-amérindienne) laisseront certes de nombreuses traces sur le continent, ainsi qu’un important héritage ethnique et culturel dont le peuple québécois ou les Cajuns de Louisiane, au-delà des milliers de toponymes, forment aujourd’hui un vivant et vibrant témoin. Mais cet héritage remarquable ne pourra occulter la portée considérable de l’événement : avec l’Amérique, la France venait de perdre au profit de l’Angleterre – et à tout jamais – l’Empire du Monde.

Tout ceci tant dit, nous avons maintenant rendez-vous avec les dernières heures de l’Amérique française, dont la résistance sera aussi épique que tragique. Bonne lecture !

Dans la guerre non-déclarée qui vient de s’engager en Amérique du Nord, la France souffre, il faut le rappeler, d’un sévère handicap : celui de la grande infériorité de sa marine face à la Royal Navy, qui aligne deux fois plus de vaisseaux de ligne qu’elle, et dont les équipages et surtout l’entraînement et le ravitaillement lui sont très supérieurs. Tout l’enjeu de la guerre à venir va ainsi consister à ne pas rompre le lien naval entre la France et sa colonie d’Amérique du Nord, séparé par un vaste océan Atlantique dominé par la Navy. Sans renforts et sans ravitaillement, le Canada, malgré quelques atouts précieux (commandants de qualité, miliciens canadiens nombreux, très mobilisés et entraînés à la « petite guerre », alliés amérindiens nombreux et excellant également dans la guerre d’embuscade et en terrain non-découvert), a face à lui toute la puissance démographique des Treize Colonies britanniques – 20 fois supérieures à la sienne ! – ainsi que le déploiement de l’armée régulière britannique, très professionnelle, très bien équipée et disciplinée, et bénéficiant du contrôle des mers.

Zoom sur : la capture du Lys et de l’Alcide au large de Terre-Neuve (1755)

En 1754, suite à l’attentat du Jumonville puis à la bataille du Fort Necessity, le gouvernement britannique décide d’envoyer des troupes régulières pour occuper le site sur lequel les Français avaient construit Fort Duquesne. La nouvelle des préparatifs britanniques atteint la France, où des convois de troupes sont également préparés, prêts à être envoyés en renfort en Amérique du Nord, conformément à la politique défensive qu’a décidé en réaction Louis XV. À la fin du printemps 1755, une importante escadre française quitte Brest pour ravitailler en hommes, en vivres et en matériel le Canada français. Avertie des plans français, la Royal Navy envoie une flotte de huit vaisseaux de ligne, sous le commandement du vice-amiral Boscawen dans le golfe du Saint-Laurent, avec pour mission d’intercepter les vaisseaux français.

Placée sous le commandement du chef d’escadre Dubois de La Motte, la flotte française compte dix-huit bâtiments. Du fait du manque de préparation, trois seulement portent leur armement complet. Onze sont des vaisseaux de ligne qui ont été armés en flûtes pour laisser place aux troupes embarquées, et quatre frégates complètent le convoi. Une partie de ces navires doivent se rendre directement à Québec avec Dubois de la Motte tandis que les autres, sous les ordres d’Antoine Alexis Perier de Salvert, doivent se porter sur Louisbourg. Pour protéger cet important convoi, une forte escorte de six vaisseaux et trois frégates est placée sous les ordres du lieutenant général Macnemara. Le convoi appareille le 3 mai.

Si la plus grande partie des navires de transport français parviennent à éviter Boscawen et à gagner Québec, le 8 juin 1755, trois vaisseaux séparés du reste du convoi par le brouillard (le Lys, le Royal Dauphin et l’Alcide) se retrouvent néanmoins face à la flotte britannique, dans les bancs de Terre-Neuve, et se voient vigoureusement attaquer par cette dernière :

Les Anglais commencèrent à les canonner. Le commandant de l’Alcide « prît lui-même le porte-voix et répéta deux fois la même question : “Sommes-nous en paix ou en guerre ?” ». Du vaisseau anglais voisin, le Dunkerque, le commandant « répondit bien distinctement : La Paix ! La Paix ! Sur quoi l’on entendit très distinctement encore sortir de sa bouche Fire ! (feu). Il fut sur-le-champ obéi. » Le Royal Dauphin s’échappa, mais l’Alcide et le Lys furent pris. De mois en mois les attentats se succèdent. […] En octobre et novembre, Boscawen et Hawke saisissent dans la Manche et dans l’Atlantique trois cents vaisseaux de commerce français. Six mille marins sont faits prisonniers et, parmi les captifs, certains, menacés de morts, sont contraints de s’engager dans les équipages ennemis. Cette perte devait peser lourdement sur toute la campagne et la mobilisation de notre flotte en devint, pour un temps, presque impossible.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 242-243

Lorsque elle arrive en France, la nouvelle du combat provoque une émotion considérable. À Paris, en vertu du poids considérable qu’exerce le commerce colonial dans l’économie française, la Bourse s’effondre, tandis qu’à Brest, un slogan fait son apparition : « Foi britannique, foi punique ». La propagande anglaise fait de son côté grand cas de cette « victoire », mais à vrai dire, celle-ci sonne plutôt comme un semi-échec car l’essentiel du convoi français est passé. Vu d’aujourd’hui, les historiens anglais reconnaissent sans difficulté que le gouvernement britannique a bien donné les ordres qui ont provoqué cette agression en pleine paix, mais justifient néanmoins cette atteinte au droit international par la nécessité de protéger leurs colonies d’Amérique. L’historiographie américaine est plus sévère : dans un ouvrage récent, Jonathan Dull juge que « l’action navale du 8 juin marqua de façon ignominieuse l’entrée de la Grande-Bretagne dans la guerre ».

Respect des lois de la guerre ou non, à Versailles comme à Londres, la conséquence reste la même : l’emballement semble désormais inarrêtable, malgré tous les efforts diplomatiques entrepris par un Louis XV probablement trop pacifiste pour son temps :

Quoiqu’il en soit, la France était contrainte à la guerre. Mais alors qu’à Londres, selon un mot de Frédéric, tout cédait au torrent de la nation, Louis XV ne se décida qu’avec une extrême lenteur. Pendant six mois encore, il essaya de négocier, retenant ses corsaires, multipliant les preuves de bonne foi et de modération. […] Tous ses efforts demeurèrent vains et il lui fallut enfin se résigner à l’inévitable.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 243

Malgré ce très mauvais départ dans cette guerre subie, la France tire d’abord plutôt bien son épingle du jeu. Entre 1754 et 1757, en dépit de quelques captures et de l’immense rafle d’un convoi de navires commerciaux (dont la portée se fera sentir à moyen terme), grâce à l’habileté de ces amiraux, la France parvient en effet à ravitailler le Canada et à y débarquer, malgré les patrouilles britanniques, plusieurs milliers d’hommes de renfort. Dont, parmi eux, le célèbre marquis de Montcalm, chef de ces troupes régulières et futur commandant militaire général de la Nouvelle-France.

Sur le terrain continental, les premiers affrontements vont même, globalement, tourner à l’avantage des Français. Avant d’évoquer ces combats, il faut bien avoir en tête que les troupes de l’armée de terre envoyés par les deux belligérants sont globalement assez mal adaptées à la guerre coloniale : les longues marches, les rigueurs du climat canadien, l’abandon de la tactique classique du combat en ligne pour le combat en tirailleur, ne sont en effet pas dans leur culture et diminuent fortement leurs capacités opérationnelles. Beaucoup des commandants mettront ainsi du temps à saisir la spécificité de la guerre « à l’américaine », liée à l’espace, aux difficultés de ravitaillement, et à la collaboration nécessaire avec les Amérindiens. Mais heureusement pour les Français, ce seront les Anglais qui auront à en souffrir les premiers, grâce notamment aux précieux alliés historiques de la Nouvelle-France…

Zoom sur : l’alliance franco-amérindienne, premier instrument de défense de la Nouvelle-France

Les alliances indiennes étaient indispensables aux Français pour pallier la faiblesse de leur peuplement et compenser le déséquilibre démographique face aux colonies britanniques.

François Ternat, Partager le monde – Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), p. 165

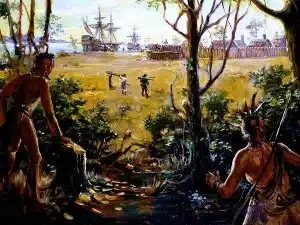

Il ne faut jamais oublier que tout au long de l’histoire de la Nouvelle-France et des Treize Colonies, l’affrontement entre les colonies françaises et anglaises d’Amérique du Nord demeura un jeu à trois acteurs. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les nations autochtones ont en effet constituées un « tiers partie », avec lesquels Français et Britanniques durent composer en permanence (et qu’ils ne cessèrent chacun d’instrumentaliser de toutes les façons possible pour arriver à leurs fins respectives). Dans les faits, ce furent ainsi ces réseaux d’alliances et les opérations « hybrides » alliant Européens et Amérindiens (et le fait que les premiers – en particulier les Canadiens – adoptent les techniques de guerre des seconds – guérilla et guerre des bois), bien davantage que la construction de forts ou la présence de quelques canons, qui décidèrent de bien des victoires ou défaites des nations européennes implantées sur le continent. Bien que terriblement décimés par le choc de l’échange colombien dès l’arrivée des Européens, les Amérindiens sont encore présents par centaines de milliers dans les territoires orientaux de l’Amérique du Nord, et constituent une puissante force (bien que complètement divisée entre ethnies et nations souvent rivales) avec laquelle Français comme Britanniques ne vont cesser de s’affairer. Ce sont en particulier les Français, bien moins nombreux et plus intéressés d’une bonne coopération et cohabitation avec les nombreuses nations amérindiennes de l’intérieur du continent, qui ont noué les relations (commerciales, militaires et civiles) les plus solides avec ces dernières. Aussi les Canadiens de la Nouvelle-France passent-ils au moment de la grande montée en tension entre les colonies françaises et britanniques pour les alliés traditionnels et naturels de nombreuses tribus.

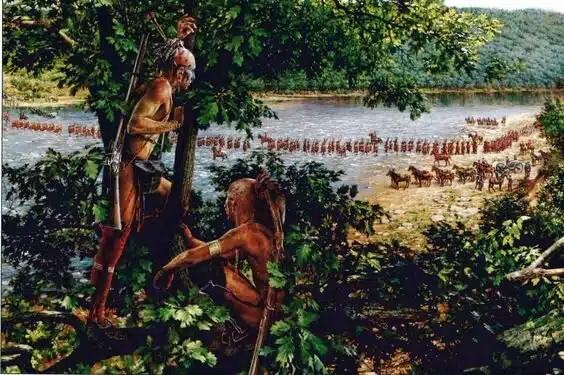

Fort de ces décennies de bonnes relations avec leurs voisins (qui constituent à vrai dire les principaux occupants de la Nouvelle-France), les Français vont ainsi réussir à rallier derrière eux, durant les premières phases de la guerre de Sept Ans, la plupart des nations amérindiennes du continent nord-américain (tandis que dans le même temps, les Britanniques peineront à empêcher leurs alliés historiques des nations de la Ligue iroquoise de se joindre aux Français…). Cette alliance fut décisive pour le camp franco-canadien, car elle lui permit de contrebalancer en partie le grave déséquilibre démographique qui jouait quant à lui largement en faveur des colonies américaines.

Les Amérindiens domiciliés de la vallée du Saint-Laurent (Hurons, Algonquins, Abénaquis et Iroquois) figureront historiquement parmi les alliés les plus sûrs des Français. Au moment du déclenchement des hostilités, ces derniers peuvent ainsi réunir près d’un millier de guerriers, qui combattront d’ailleurs aux côtés des uniformes blancs jusqu’à la toute fin du Régime français. Les nations des Grands Lacs et de la vallée de l’Ohio joueront pour leur part un rôle encore plus décisif dans cette alliance car fournissant un plus grand nombre de guerriers, mais aussi parce qu’elles occupent des territoires où les Européens demeuraient très minoritaires.

Parmi les domiciliés, certaines communautés eurent un rôle hautement stratégique, à la fois en raison de leur nombre et de l’emplacement de leurs villages. Ainsi était-ce en particulier le cas des Iroquois de la région de Montréal (et notamment ceux de Kahnawake, et des Abénaquis d’Odanak) : ceux-ci formaient en effet le plus fort contingent de guerriers, et leurs villages situés sur la rive sud du Saint-Laurent, voie d’invasion naturelle pour les colonies américaines, avaient une grande portée stratégique (source : Musée de la Neufve-France).

(source : Les Pionniers du Nouveau Monde, tome 1, p. 32)

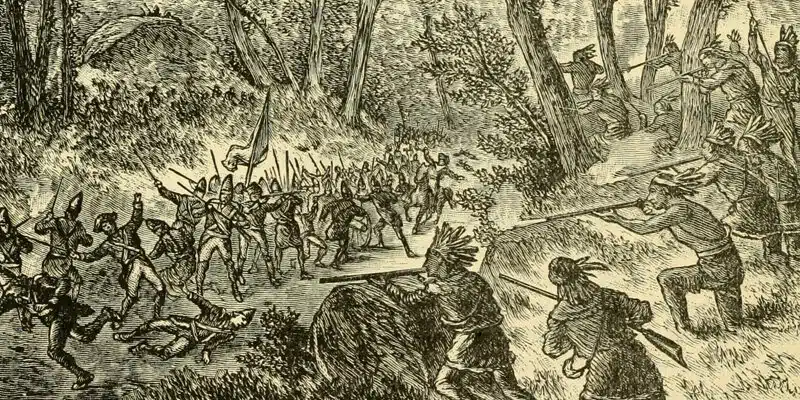

La guerre de la Conquête (que les Anglo-Saxons n’appelleront pas sans raison la « French and Indian War »), sera ainsi en premier lieu un conflit tripartite, combinant partout et tout le temps contingents européens et amérindiens lors des affrontements armés. En plus de l’appui guerrier décisif qu’ils apporteront à des Français en large infériorité numérique, l’emploi des techniques de guerre propres aux nations autochtones (art de la guérilla) jouera de surcroit un rôle déterminant dans les principaux affrontements de la Conquête. Familiers des déplacements dans les vastes forêts américaines, les miliciens canadiens héritiers des coureurs des bois ont en effet été les premiers à adopter avec efficacité les tactiques amérindiennes de la guerre des bois. Leur utilisation pragmatique contre des forces supérieures en nombre mais s’affairant encore à combattre « à l’européenne » constituera ainsi la clé des succès initiaux de la Nouvelle-France contre les colonnes britanniques.

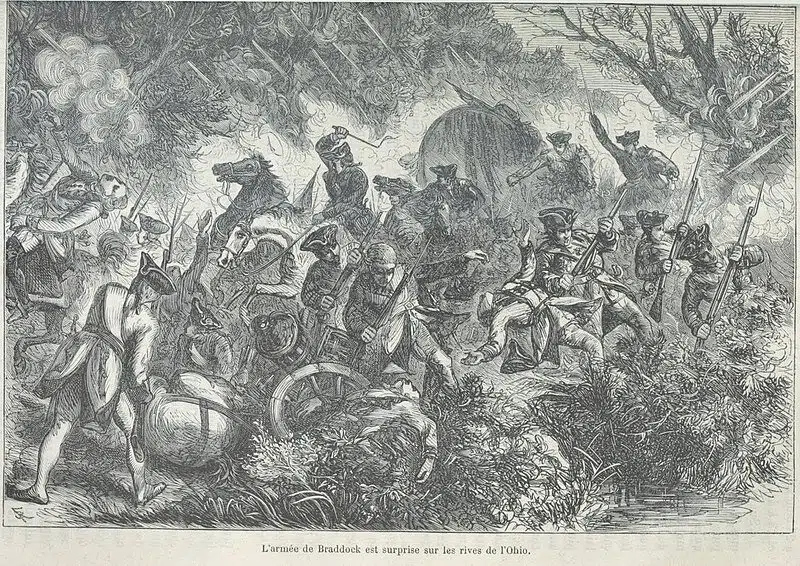

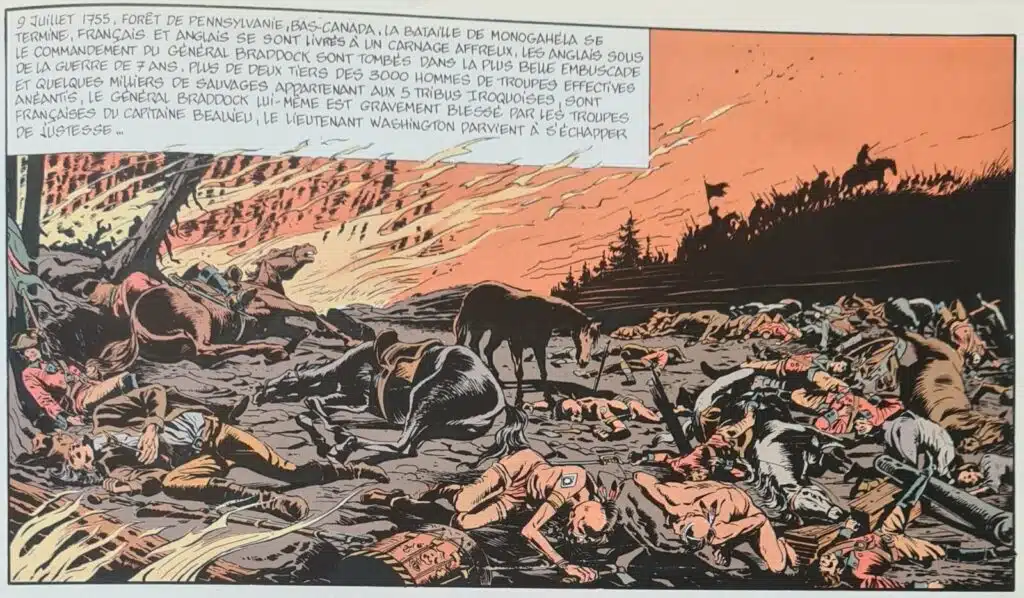

Aussitôt débarqué, Braddock et ses régiments prennent la route du Fort Duquesne, le puissant fort français constituant le verrou de la vallée de l’Ohio, et dont il pense se saisir facilement. Avançant en colonne au milieu de la forêt comme si elle traversait la plaine des Flandres, la petite armée joue pourtant avec le feu.. Averti en effet par les éclaireurs, une troupe franco-canadienne de 850 hommes adeptes de la « petite guerre » va leur tendre une terrible embuscade et les mettre en déroute après une furieuse bataille, qui se traduira par la mort de Braddock et 1 500 de ses hommes mis hors-de-combat. Les Amérindiens, une fois n’est pas coutume, auront d’ailleurs joué un rôle essentiel dans cette bataille.

(source : Les Pionniers du Nouveau Monde, tome 1, p. 3)

Plus au nord-est et à peu près au même moment, une bataille similaire tourne cette fois, et pour les mêmes raisons, à l’avantage des Britanniques : un corps de 1 500 hommes parti à la rencontre d’une troupe de miliciens américains tombent dans une embuscade et son commandant est fait prisonnier. Les Britanniques profitent de cet affrontement pour bâtir le Fort William Henry, qui va susciter en réaction, afin de neutraliser la nouvelle position des Britanniques, la construction du Fort Carillon par les Français (lieu d’une future grande bataille), ces deux établissements marquant ainsi la frontière militaire qui sépare les « deux Amériques ».

En Acadie également, quelques semaines plus tôt, un autre échec militaire était venu ternir le moral français, une armée de miliciens venus de Boston étant parvenus à s’emparer des deux forts (isolés et mal défendus) qui constituent la clé de l’isthme de Chignectou (qui rattache la Nouvelle-Écosse à l’Acadie restée française), ouvrant la voie à son invasion par l’armée britannique. Cette occupation ouvrira à ce titre la porte à une véritable opération de nettoyage ethnique : le « grand dérangement », qui vient de commencer dans l’Acadie britannique.

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures passionnantes et enrichissantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

* * *

Pour aller plus loin… (au Canada, par exemple ?) 🍁

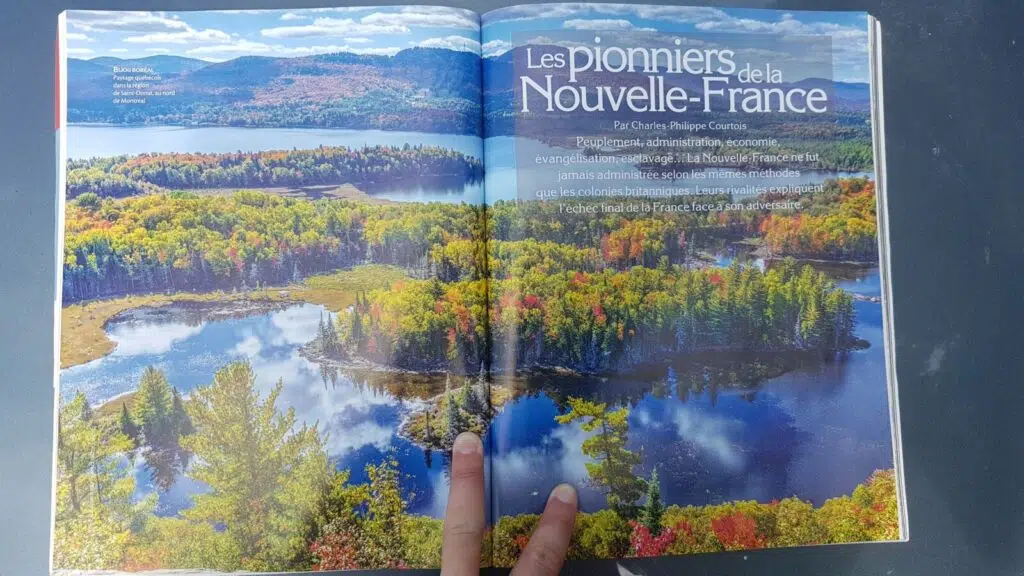

À titre personnel, je n’ai encore jamais eu la chance de me rendre au Québec, mais cela fait partie de ces destinations que je rêve de pouvoir visiter un jour, me perdre dans ces grands espaces de lacs et de forêts, aux couleurs vermeilles, presque boréales… S’imaginer ce qu’ont pu ressentir les premiers européens en découvrant ces nouvelles terres si vastes, si grandioses, à premières vues si intactes de la main de l’Homme. Demeuré fasciné par les tribus amérindiennes qui vivaient depuis si longtemps dans des contrées au climat si rude et dans une certaine harmonie avec leur environnement naturel, et fasciné également par ces jeunes hommes qui partirent à l’aventure dans la forêt infinie, en quête de richesses, de gloire, et certainement indéniablement, d’un certain sentiment de liberté…

Pour revenir à notre article : eh bien j’espère évidemment qu’il vous a plu (tant sur le fond que sur la forme), et qu’il vous a apporté une première connaissance assez résumée mais abordant tout de même de nombreux thèmes intéressants et histoires croisées gravitant autour de ce que fut cette grande aventure coloniale, à la fin aussi tragique que grandiose.

* * *

Bibliographie et sources documentaires

Par ailleurs, si vous êtes très intéressé(e)s par l’histoire de la Nouvelle-France et souhaitez approfondir votre connaissance de cette passionnante période historique de façon plus documentée, vous trouverez ci-dessous une petite bibliographie d’ouvrages de référence sur l’histoire de la Nouvelle-France, du Québec et de l’Acadie (la plupart de ces ouvrages ayant été écrits par des Québécois qui connaissent bien leur sujet et semblent toujours vibrer des lointaines et bouleversantes vies et aventures de leurs ancêtres… !), ainsi qu’un ensemble d’ouvrages plus généralistes liés à la guerre de Sept Ans :

- Éric Bédard, L’Histoire du Québec pour les nuls, 384 p.

- Éric Thierry, La France de Henri IV en Amérique du Nord, 506 p.

- Éric Thierry, Aux origines de Québec. Expéditions en Nouvelle-France de Samuel de Champlain, 280 p.

- Charles-Philippe Courtois, La Conquête. Une anthologie, 496 p.

- Raymonde Litalien, Québec. Capitale de la Nouvelle-France (1608-1760), 236 p.

- Raymonde Litalien (avec J.-F. Palomino et D. Vaugeois), La Mesure d’un continent, 300 p.

- Laurent Veyssière et Bertrand Fonk (dir.), La Chute de la Nouvelle-France, 358 p.

- Denis Vaugeois, Jacques Lacoursière et Jean Provencher, Canada-Québec (1534-2018), 616 p.

- Nicolas Landry et Nicole Lang, Histoire de l’Acadie, 472 p.

- Marco Wingender, Le Nouveau Monde oublié — La naissance métissée des premiers Canadiens, 2021, 559 p. (un ouvrage que je recommande en particulier, publié récemment et présentant l’intérêt rare de se centrer largement sur les Nations Autochtones et en particulier sur le rôle que jouera la relation franco-amérindienne dans la fondation puis le développement de la Nouvelle-France)

- Le Figaro Histoire n°45, « Quand l’Amérique était française – De Québec à la Louisiane », 2019, 132 p.

- Jean Meyer et Jean Bérenger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, Paris, éditions Sedes, coll. « Regards sur l’histoire », 1993, 380 p.

- François TERNAT, Partager le monde : Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2015, 584 p.

- Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, éditions Fayard, 1933, 486 p.

- Michel VERGÉ-FRANCESCHI, La Marine française au XVIIIe siècle : guerres, administration, exploration, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l’histoire », 1996, 451 p.

- Jean MEYER et Martine ACERRA, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, 1994, 427 p.

- Edmond DZIEMBOWSKI, La guerre de Sept Ans (1756-1763), éditions Perrin, 2015, 700 p.

- Guerres & Histoire n° 21, Dossier « La guerre de Sept Ans : le Premier Conflit mondial », 2014

- Frank McLYNN, 1759 : The Year Britain Became Master of the World, Pimlico, 2005

- Fernand BRAUDEL, Grammaire des civilisations, Flammarion, 1963, 752 p.

Pour les mêmes intéressés, je recommande également le Musée virtuel de la Nouvelle-France, une sorte de musée en ligne accessible sur le site du Musée Canadien de l’Histoire. Un musée interactif vous permettant de vous promener dans une foule de rubriques et de thématiques, allant de la grande histoire de la Nouvelle-France, de telle ou telle région, telle ou telle expédition, tel ou tel conflit, à d’autres sections développant plutôt ce à quoi pouvait ressembler la vie quotidienne des Franco-canadiens et des Amérindiens (habitat, nourriture, déplacement, agriculture et artisanat, religion, etc.). Un très chouette site très simple de navigation et ludique vraiment à visiter, accessible en un simple clic !

Et puis enfin, si comme moi vous êtes des grands amateurs de BD historiques ce qu’il faut de romancée (et qui ont pour principe de raconter les grandes affaires et guerres de monde au travers de l’histoire d’un groupe de personnages aussi développés qu’attachants), je vous conseille au plus haut point la BD dont vous avez vu apparaître des extraits ici et là, et qui racontent les péripéties, joies et malheurs d’une groupe de franco-canadiens se retrouvant en plein milieu de cette terrible guerre de la Conquête qui vient de débuter. Du point de vue de la rigueur historique, je l’ai trouvé particulièrement bien faite. Au-delà du conflit qui déchire l’Amérique du Nord, elle offre également une formidable fresque de ce à quoi devait ressembler l’organisation sociale et politique ainsi que la vie et le quotidien dans la Nouvelle-France des années 1750-1760.

* * *

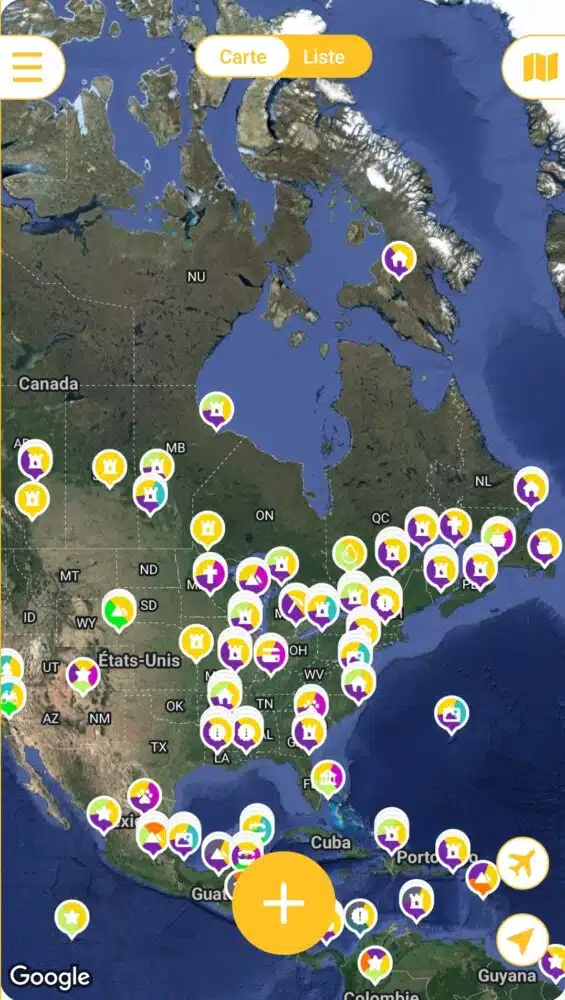

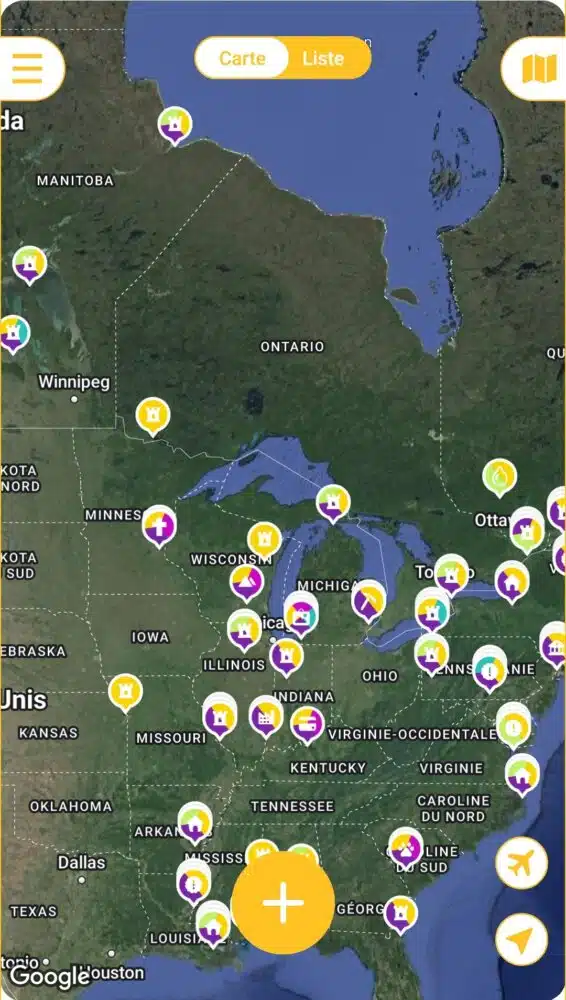

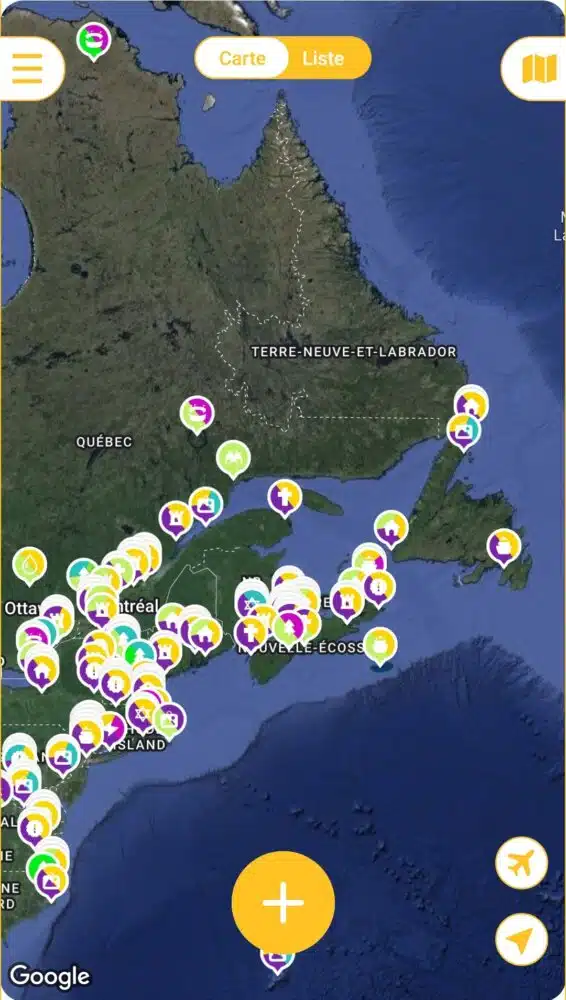

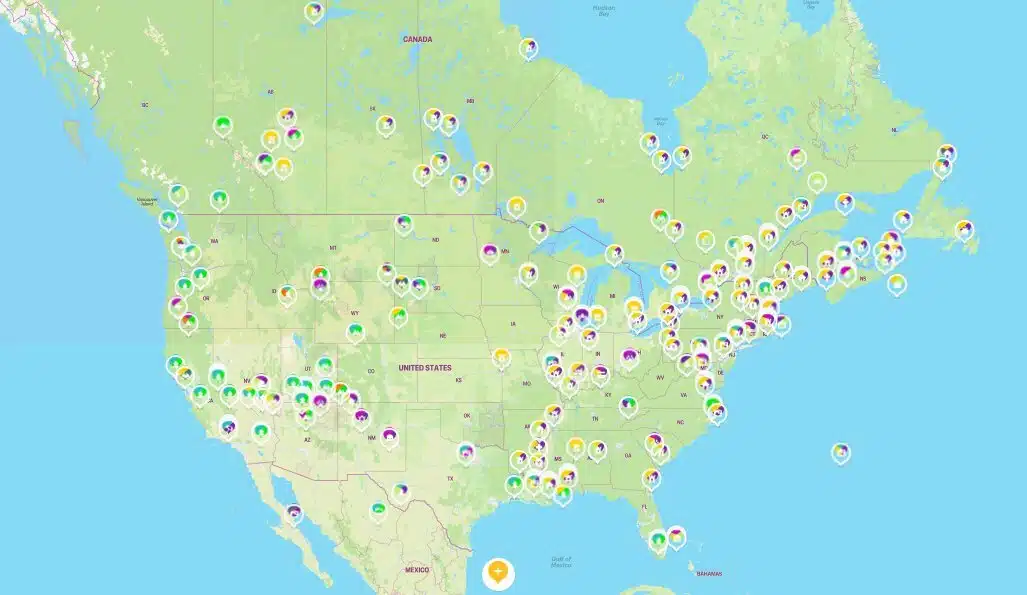

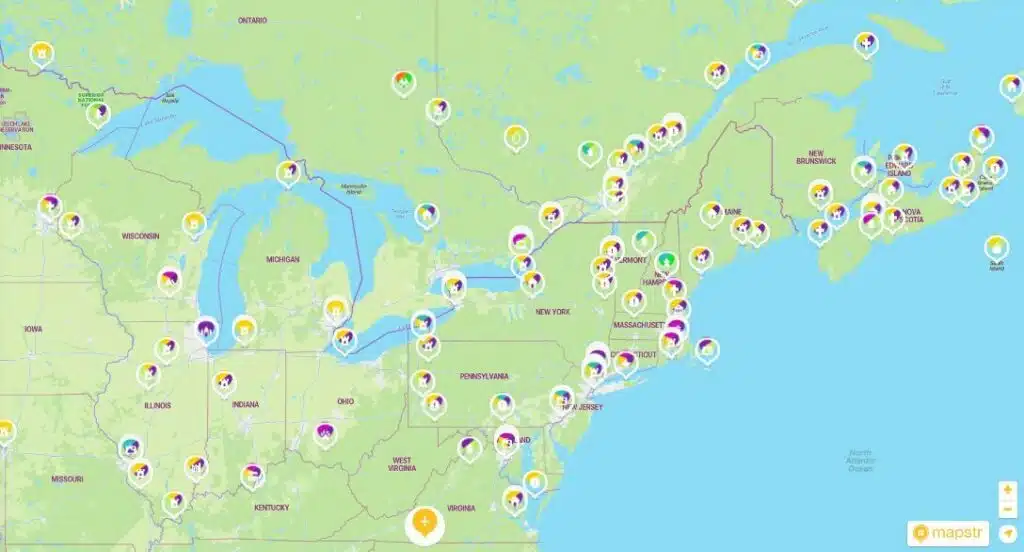

Une carte pour partir sur les traces de la Nouvelle-France…

Pour les curieux et passionnés d’Histoire et de patrimoine et qui souhaiteraient partir à la découverte de la mémoire de trois siècles de présence française en Amérique du Nord, je vous renvoie en outre vers la riche carte que j’ai développée sur le sujet. Sur cette chouette carte en ligne, figurent en effet plus d’une centaine de lieux liés aux temps de la Nouvelle-France et à l’héritage architectural et culturel laissés par les Français dans les actuels Canada et États-Unis (anciens forts, citadelles, postes de traite, musées, mémoriaux liés à la déportation des Acadiens, sites de bataille, habitations des gouverneurs de la Nouvelle-France, etc.), ainsi qu’un certain nombre de lieux en France liés aux figures de l’exploration et de la fondation de la Nation Canadienne francophone (maison, sépulture et statues de Jacques Cartier dans la région de Saint-Malo, monuments de commémoration à Samuel de Champlain à Honfleur, mémorial des Acadiens de Nantes, etc.). Autant de lieux qui vous permettront ainsi d’arpenter les traces et les mémoires de la Nouvelle-France « sur le terrain » et d’en apprendre davantage sur ces différents grands et petits lieux et personnages ayant participé à l’écriture de l’histoire de l’Amérique française, dont l’héritage est encore bien vivant aujourd’hui, tant au Québec qu’en Louisiane… !

À noter que cette carte en ligne s’inscrit plus globalement dans la carte générale du blog, que j’ai développée sur l’application française Mapstr. Une riche « bibliothèque cartographique » comptant à ce jour plus de 5.000 adresses de lieux de patrimoine (naturel, architectural, culturel,…) remarquables, à découvrir partout en France et dans le monde ! Une carte que je réserve évidemment aux abonnés du site étant donné le travail monstrueux qu’elle m’a représenté (et qu’elle représente toujours car je l’enrichis continuellement !), et que je présente dans cet autre article du blog, pour celles et ceux que cela intéresse (et qui souhaiteraient donc bénéficier des adresses liées à l’histoire de la Nouvelle-France et du Canada français !).

Espérant à nouveau que cet article vous a plus et permis de découvrir et/ou de mieux connaître une page importante de notre histoire, je vous invite également à ne pas hésitez à partager vos remarques, ressentis, avis, points de vue, informations complémentaires, et toutes autres réactions que cet article aurait l’occasion de vous susciter. Je me réjouis toujours du partage et de l’échange, même critique, que peut développer un de ces articles autour d’une thématique historique qui constitue l’essence de ce site de découverte et de vulgarisation historiques.

Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur la grande histoire dans laquelle s’imbrique la fin du présent récit, n’hésitez pas à aller consulter cette autre série d’articles de mon blog consacrée à l’histoire de la guerre de Sept Ans, première véritable « guerre mondiale » de l’Histoire (et dont la guerre de la Conquête ne constitue donc que le théâtre nord-américain de ce conflit entre grandes puissances européennes). Une guerre de Sept Ans centrale et charnière du grand conflit global (et planétaire) auquel se livrent la France et la Grande-Bretagne tout au long du XVIIIe siècle pour la domination du monde colonial et maritime (et que certains historiens ont d’ailleurs qualifié de « Seconde guerre de Cent Ans »).

En guise de prologue : Pocahantas : morale disneylandienne gnangnan, américo-orientalisme, mythe du bon sauvage, ou ode à la Nature et à l’Altérité ?

Pour finir, je souhaitais dédicacer cet article à mon arrière-grand-père chasseur, et au film Pocahantas. Pocahantas, c’était en effet le préféré et seul Disney de mon Grand-Papi, qui adorait ce film. Le seul qui était en cassette chez lui, et qui a bercé mon enfance passée là-bas.

Ce dessin animé nourrit mon imagination, ma fascination et mon profond respect des grands espaces de forêts et de prairies infinies nord-américaines et de la (les) culture amérindienne, bien avant le film Danse avec les Loups (qui me marqua aussi profondément – et dont l’un des plus puissants et profonds symboles demeure peut-être l’abattage barbare du loup « Chaussette » par les soldats de la cavalerie américaine…). Mais que dire alors de Pocahantas ?

Lorsque j’ai (enfin) crée mon compte Spotify l’hiver dernier et ainsi constitué les riches playlists qui rythment depuis mes journées, je retombais par hasard sur ma chanson préférée du célèbre Disney, et en écoutait cette fois avec grande attention les paroles. Relisons-les ensemble :

Pour toi, je suis l’ignorante sauvage,

Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance,

Mais si dans ton langage, tu emploies le mot “sauvage”,

C’est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages…

Tu crois que la Terre t’appartient toute entière,

Pour toi, ce n’est qu’un tapis de poussière.

Moi je sais que la pierre, l’oiseau et les fleurs,

Ont une vie, ont un esprit et un cœur.

Pour toi l’étranger ne porte le nom d’Homme,

Que s’il te ressemble et pense à ta façon.

Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes,Es-tu sûr, au fond de toi, d’avoir raison ?

Comprends-tu le chant d’espoir du loup qui meurt d’amour ?

Les pleurs des chats sauvages au petit jour ?

Entends-tu chanter les esprits de la montagne ?

Peux-tu peindre en mille couleurs l’air du vent ?

Peux-tu peindre en mille couleurs l’air du vent ?

Courons dans les forêts d’or et de lumière,

Partageons-nous les fruits mûrs de la vie,

La terre nous offre ses trésors, ses mystères,

Le bonheur, ici-bas, n’a pas de prix.

Je suis fille des torrents, sœur des rivières,

La loutre et le héron sont mes amis.

Et nous tournons tous ensemble, au fil des jours,

Dans un cercle, une ronde à l’infini !Là-haut, le sycomore dort,

Comme l’aigle Royal, il trône impérial.

Les créatures de la nature ont besoin d’air pur,

Et qu’importe la couleur de leur peau.

Chantons tous en chœur les chansons de la montagne,

En rêvant de pouvoir peindre l’air du vent…

Mais la Terre n’est que poussière,

Tant que l’Homme ignore comment,

Il peut peindre en mille couleurs l’air du vent ! »

Alors : mièvrerie « sauvageonne », mythe du « bon sauvage », ou grandiose et intemporel ode à la Nature, à la Terre, au Vivant et à l’Altérité ?

Pour ma part, moi, je partage le goût et le sentiment de mon Grand-Papi …

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee