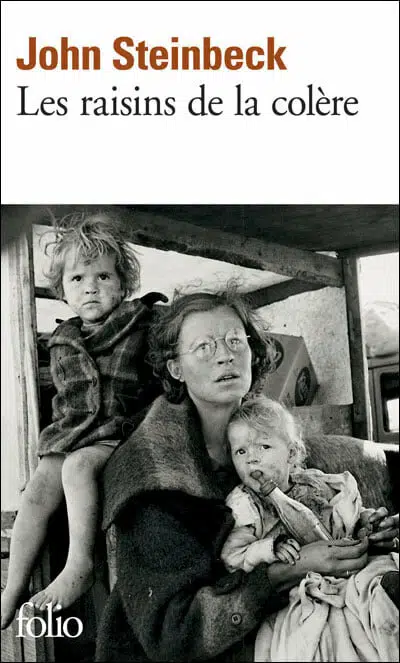

Il fallait évidemment que je vous parle des Raisins de la Colère, de loin l’un de mes bouquins préférés (au côté du puissant et célèbre 1984 d’Orwell). Un chef d’œuvre du réalisme dramatique écrit à la fin des années 1930 par John Steinbeck (l’auteur des Souris et des hommes), plongeant le lecteur dans l’univers tragique et peu connu de l’Amérique de la Grande Dépression. Un roman souvent dépeint d’ailleurs comme le « Germinal Américain ».

Empreinte d’humanisme et d’authenticité, l’histoire des Raisins de la Colère (en anglais « The Grape of Wrath ») se centre sur le périple aussi poignant qu’éprouvant de la famille Joad, une de ces milliers de familles de fermiers des Grandes Plaines endettées, expulsées de leurs terres par les banques, et prenant toutes la route de la Californie. Région mythique de l’American Dream qui est en effet alors imaginée et vendue comme une terre de rêves et d’abondance, regorgeant de travail, et pleine de promesses d’un nouveau départ et d’une vie meilleure pour ces centaines de milliers de migrants jetés sur les routes du Grand Ouest américain.

Entre roman d’aventure et essai philosophique, les Raisins de la Colère constitue un livre hautement remarquable, imprégnant, bouleversant, à la fois magnifique et tragique, touchant au cœur et prenant aux tripes. Mais le chef d’œuvre de Steinbeck est aussi un véritable ouvrage politique et philosophique, développant les plus profondes et puissantes réflexions qu’ils m’aient été donné de lire sur ce qui meut les Hommes, ainsi que sur l’universelle question de la propriété et de ses limites. Bonne lecture de ce conseil lecture… !

Les Raisons de la Colère : « La terre appartient à la banque »

Dans les années 30, alors même que le peuple américain est durement frappé par les conséquences de la Grande Dépression, avec ses cortèges de faillites et de millions de travailleurs jetés dans la rue, les fermiers du Middle West sont touchés par un phénomène climatique extrême qui ravage leurs campagnes et anéanti leurs récoltes : le Dust Bowl. Ces gigantesques tempêtes de poussière s’abattent depuis plusieurs années consécutives sur les champs de labeur, recouvrent les cultures de poussière, assèchent la terre, et le maïs et le coton meurent.

Depuis le début de la Grande Dépression, les fermiers ont dû s’endetter auprès des banques pour continuer d’exploiter leurs terres. Certaines ont fait faillite. Les autres exigent le remboursement des prêts. Face à ces paysans ruinés, les banques exproprient les fermiers, récupèrent leurs terres, replantent un coton qui va achever de la détruire, et installent des tracteurs pour optimiser les coûts et les rendements.

Des centaines de milliers de fermiers perdent la propriété de cette terre qui les a vus naître, qu’ils ont fait vivre, chéri, celle de leurs maisons – impitoyablement rasées aux bulldozers. Quelques-uns s’en tirent en devenant conducteur de tracteurs pour les compagnies agricoles que possèdent les banques. Les autres sont contraints à l’exil.

En Californie, paraît-il alors, on embauche des saisonniers pour la récolte du coton et des fruits, qui poussent dans ce pays tel un jardin d’Eden. Des prospectus ont parcourus les campagnes du Middle West : en Californie, on recherche des travailleurs, on embauche, on paye bien. Des centaines de milliers, peut-être même plusieurs millions d’Américains prennent la route de Californie : ils vendent le peu de biens qui leur restent, s’achètent une voiture d’occasion ou un vieux camion, et filent vers l’Ouest, en essayant de ne pas regarder derrière.

Extrait des Raisins de la colère :

Les propriétaires terriens s’en venaient sur leurs terres, ou le plus souvent, c’était les représentants des propriétaires qui venaient. Ils arrivaient dans des voitures fermées, tâtaient la terre sèche avec leurs doigts et parfois ils enfonçaient des tarières de sondage dans le sol pour en étudier la nature. Les fermiers, du seuil de leurs cours brûlées de soleil, regardaient, mal à l’aise, quand les autos fermées longeaient les champs. Et les propriétaires finissaient par entrer dans les cours, et de l’intérieur des voitures, ils parlaient par les portières. Les fermiers restaient un moment debout près des autos, puis ils s’asseyaient sur leurs talons et trouvaient des bouts de bois pour tracer des lignes dans la poussière.

Par les portes ouvertes les femmes regardaient, et derrière elles, les enfants – les enfants blonds comme le maïs avec de grands yeux, un pied nu sur l’autre pied nu, les orteils frétillants. Les femmes et les enfants regardaient leurs hommes parler aux propriétaires. Ils se taisaient.

Certains représentants étaient compatissants parce qu’ils s’en voulaient de ce qu’ils allaient faire, d’autres étaient furieux parce qu’ils n’aimaient pas être cruels, et d’autres étaient durs parce qu’il y avait longtemps qu’ils avaient compris qu’on ne peut être propriétaire sans être dur. Et tous étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Il y en avait qui haïssaient les mathématiques qui les poussaient à agir ainsi ; certains avaient peur, et d’autres vénéraient les mathématiques qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs sentiments. Si c’était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait : « La banque ou la compagnie… a besoin… veut… insiste… exige… » comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres doués de pensée et de sentiment qui les avaient eux-mêmes subjugués. Ceux-là se défendaient de prendre des responsabilités pour les banques ou les compagnies parce qu’ils étaient des hommes et des esclaves, tandis que les banques étaient à la fois des machines et des maîtres. Il y avait des agents qui ressentaient quelque fierté d’être les esclaves de maîtres si froids et si puissants. Les agents assis dans leurs voitures expliquaient : « Vous savez que la terre est pauvre. Dieu sait qu’il y a assez longtemps que vous vous échinez dessus. »

Les fermiers accroupis opinaient, réfléchissaient, faisaient des dessins dans le sable. Eh oui, Dieu sait qu’ils le savaient. Si seulement la poussière ne s’envolait pas. Si elle avait voulu rester par terre, les choses n’auraient peut-être pas été si mal.

Les agents poursuivaient leur raisonnement :

– Vous savez bien que la terre devient de plus en plus pauvre. Vous savez ce que le coton fait à la terre ; il la vole, il lui suce le sang.

Les fermiers opinaient… Dieu sait qu’ils s’en rendaient compte. S’ils pouvaient seulement faire alterner les cultures, ils pourraient peut-être redonner du sang à la terre.

Oui, mais c’est trop tard. Et le représentant expliquait comment travaillait, comment pensait le monstre qui était plus puissant qu’eux-mêmes. Un homme peut garder sa terre tant qu’il a de quoi manger et payer ses impôts ; c’est une chose qui peut se faire.

Oui, il peut le faire jusqu’au jour où sa récolte lui fait défaut, alors il lui faut emprunter de l’argent à la banque.

Bien sûr, seulement, vous comprenez, une banque ou une compagnie ne peut pas faire ça, parce que ce ne sont pas des créatures qui respirent de l’air, qui mangent de la viande. Elles respirent des bénéfices ; elles mangent l’intérêt de l’argent. Si elles n’en ont pas, elles meurent, tout comme vous mourriez sans air, sans viande. C’est très triste, mais c’est comme ça. On n’y peut rien.

Les hommes accroupis levaient les yeux pour comprendre.

– Est-ce qu’on ne pourrait pas nous laisser continuer ? L’année prochaine sera peut-être une bonne année. Dieu sait combien on pourra faire de coton l’année prochaine. Et avec toutes ces guerres… Dieu sait à quel prix le coton va monter. Est-ce qu’on ne fait pas des explosifs avec le coton ? Et des uniformes ? Qu’il y ait seulement assez de guerres et le coton fera des prix fous. L’année prochaine, peut-être.

Ils levaient des regards interrogateurs.

– Nous ne pouvons pas compter là-dessus. La banque…le monstre, a besoin de bénéfices constants. Il ne peut pas attendre. Il mourrait. Non, il faut que les impôts continuent. Quand le monstre s’arrête de grossir, il meurt. Il ne peut pas s’arrêter et rester où il est.

Des doigts aux chairs molles commençaient à tapoter le bord des portières, et des doigts rugueux à se crisper sur les bâtons qui dessinaient avec nervosité. Sur le seuil des fermes brûlées de soleil, les femmes soupiraient puis changeaient de pied, de sorte que celui qui était dessous se trouvait dessus, les orteils toujours en mouvement. Les chiens venaient renifler les voitures des agents et pissaient sur les quatre roues, successivement. Et les poulets étaient couchés dans la poussière ensoleillée et ils ébouriffaient leurs plumes pour que le sable purificateur leur pénétrât jusqu’à la peau. Dans leurs petites étables, les cochons grognaient, perplexes, sur les restes boueux des eaux de vaisselle.

Les hommes accroupis rabaissèrent les yeux.

– Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? Nous ne pouvons pas diminuer notre part des récoltes… nous crevons déjà à moitié de faim. Nos gosses n’arrivent pas à se rassasier. Nous n’avons pas de vêtements, tout est en pièces. Si nos voisins n’étaient pas tous pareils, nous aurions honte de nous montrer aux services.

Et finalement les représentants en vinrent aux faits.

– Le système de métayage a fait son temps. Un homme avec un tracteur peut prendre la place de douze à quinze familles. On lui paie un salaire et on prend toute la récolte. Nous sommes obligés de le faire. Ce n’est pas que ça nous fasse plaisir. Mais le monstre est malade. Il lui est arrivé quelque chose, au monstre.

– Mais vous allez tuer la terre avec tout ce coton.

– Nous le savons. A nous de nous dépêcher de récolter du coton avant que la terre ne meure. Après on vendra la terre. Il y a bien des familles dans l’Est qui aimeraient avoir un lopin de terre.

Les métayers levèrent les yeux, alarmés.

– Mais qu’est-ce que nous allons devenir ? Comment allons-nous manger ?

– Faut que vous vous en alliez. Les charrues vont labourer vos cours.

Là-dessus les hommes accroupis se levèrent, en colère.

– C’est mon grand-père qui a pris cette terre, et il a fallu qu’il tue les Indiens, qu’il les chasse. Et mon père est né sur cette terre, et il a brûlé les mauvaises herbes, et tué les serpents. Et puis il y a eu une mauvaise année, et il lui a fallu emprunter une petite somme. Et nous, on est nés ici. Là, sur la porte… nos enfants aussi sont nés ici. Et mon père a été forcé d’emprunter de l’argent. La banque était propriétaire à ce moment-là, mais on nous y laissait et avec ce qu’on cultivait on faisait un petit profit.

– Nous savons ça… Nous savons tout ça. Ce n’est pas nous, c’est la banque. Une banque n’est pas comme un homme. Pas plus qu’un propriétaire de cinquante mille arpents, ce n’est pas comme un homme non plus. C’est ça le monstre.

– D’accord, s’écriaient les métayers, mais c’est notre terre. C’est nous qui l’avons mesurée, qui l’avons défrichée. Nous y sommes nés, nous nous y sommes fait tuer, nous y sommes morts. Quand même elle ne serait plus bonne à rien, elle est toujours à nous. C’est ça qui fait qu’elle est à nous… d’y être nés, d’y avoir travaillé, d’y être enterrés. C’est ça qui donne le droit de propriété, non pas un papier avec des chiffres dessus.

– Nous sommes désolés. Ce n’est pas nous. C’est le monstre. Une banque n’est pas comme un homme.

– Oui, mais la banque n’est faite que d’hommes.

– Non, c’est là que vous faites erreur… complètement. La banque ce n’est pas la même chose que les hommes. Il se trouve que chaque homme dans une banque hait ce que la banque fait, et cependant la banque le fait. La banque est plus que les hommes, je vous le dis. C’est le monstre. C’est les hommes qui l’ont créé, mais ils sont incapables de le diriger.

Les métayers criaient :

– Grand-père a tué les Indiens, Pa a tué les serpents pour le bien de cette terre. Peut-être qu’on pourrait tuer les banques. Elles sont pires que les Indiens, que les serpents. Peut-être qu’il faudrait qu’on se batte pour sauver nos terres comme l’ont fait Grand-père et Pa.

Et maintenant les représentants se fâchaient :

– Il faudra que vous partiez.

– Mais c’est à nous, criaient les métayers. Nous…

– Non. C’est la banque, le monstre, qui est le propriétaire. Il faut partir.

– Nous prendrons nos fusils comme Grand-père quand les Indiens arrivaient. Et alors ?

– Alors… d’abord le shérif puis la troupe. Vous serez des voleurs si vous essayez de rester et vous serez des assassins si vous tuez pour rester. Le monstre n’est pas un homme mais il peut faire faire aux hommes ce qu’il veut.

Les Raisins de la Colère, Chapitre V (« La terre appartient à la banque »), pp. 47-51

Les Héros de la colère : la famille Joad

Tom Joad est le cadet d’une famille de six enfants, vivant dans une ferme dans les confins de l’Oklahoma. Il vient tout juste de sortir de prison pour homicide involontaire sur un homme qui l’a agressé au couteau dans une bagarre. Sur le chemin de la ferme familiale, après sa remise en liberté conditionnelle au bout de 4 ans pour bonne conduite (mais interdiction de quitter l’état), il rencontre son ancien pasteur, le révérend Casy. Casy n’est plus pasteur. Il a cessé de vouloir prêcher aux hommes ce qu’ils doivent faire et penser ; les hommes font ce qu’ils ont à faire, ils ont généralement de bonnes raisons de le faire, et c’est très bien comme cela. Casy accompagne Tom vers la ferme.

Les Joad ne sont plus là. La maison est abandonnée. Un autre fermier exproprié, qui se cache dans les champs et refuse de quitter sa terre, leur apprends que la famille est hébergée chez l’oncle John, et qu’ils s’apprêtent à partir en Californie. Grâce aux maigres 178 dollars obtenus par la vente de tous leurs biens devenus inutiles, ils ont pu s’acheter un vieux camion, que le frère Al, doué en mécanique, bricole pour tenir la route. Rose de Sharon, la sœur de Tom, est enceinte de plusieurs mois. Ruthie et Winfield, les petits derniers, courent dans les jambes de leur mère, Man, qui rechigne à partir sans nouvelles de son fils cadet. Pa aide Al à aménager le camion pour le voyage. Le retour de Tom est une surprise bienvenue pour la famille : il a toujours été le préféré de Grand-Père, cela fait un homme valide de plus qui pourra travailler, et il a appris à conduire un camion en prison.

La famille tient conseil autour du camion, désormais nouveau foyer de la famille délogée. On décide de précipiter le départ à l’aube du lendemain. Autant partir le plus vite possible. La route est longue. On tue et on sale le cochon pour le voyage. On charge les derniers ustensiles. L’aube pointe. La famille est prête.

Grand-Père ne veut pas partir. C’est sa terre, il y est né, il y a toujours vécu. Son grand-père a chassé les Indiens, et son père a chassé les serpents pour y vivre. On fait boire Grand-Père et on l’installe endormi dans le camion. Quelques heures après, Grand-Père se réveille, réalise le départ, est victime d’une apoplexie foudroyante. On l’enterra au bord de la route, dans la terre qui l’a vu naître. Il sera le premier – et non le dernier – à quitter la famille durant ce dramatique voyage vers le rêve californien…

* * *

En Californie, le paradis des riches est fait de l’enfer des pauvres

Le soleil se leva derrière eux, et alors… brusquement, ils découvrirent à leurs pieds l’immense vallée. Al freina violemment et s’arrêta en plein milieu de la route.

CHAPITRE 18, PAGE 351

– Nom de Dieu ! Regardez ! s’écria-t-il.

Les vignobles, les vergers, la grande vallée plate, verte et resplendissante, les longues files d’arbres fruitiers et les fermes. Et Pa dit :

– Dieu tout-puissant !… J’aurais jamais cru que ça pouvait exister, un pays aussi beau.

– M’sieu Hines, y a pas longtemps que j’suis là ; j’suis pas bien au courant, qu’est-ce que c’est au juste que ces salauds de rouges ?

Chapitre 22, page 418

Alors Hines lui dit comme ça : « un rouge, c’est n’importe quel enfant de garce qui demande trente cents de l’heure quand on en paie vingt-cinq ! »

La Californie a toujours été une terre riche. Elle faisait dès le XIXe siècle la richesse des grands propriétaires mexicains, jusqu’à la guerre américano-mexicaine et le rattachement de la Californie aux Etats-Unis en 1848, année du début de la célèbre ruée vers l’or.

Au début, les terres se répartissent entre locaux et immigrés américains, sur un modèle de petites exploitations. Mais dans la grande vallée centrale, terre d’agriculture bénie des dieux où les vergers débordent de beaux fruits mûrs, les fermiers s’enrichissent, les petites exploitations deviennent de plus en plus grosses, rachètent leurs voisines, exportent leurs productions dans tout le pays. Le paysan devient commerçant. Il ne sent plus la terre entre ses doigts, il ne l’arpente plus. La terre devient des chiffres, des volumes, des rendements, des pertes et gains ; de l’argent. Et voilà qu’arrivent les migrants.

Attirés par la promesse de travail et de bons salaires pour nourrir leurs familles, les fermiers expropriés des Grandes Plaines arrivent chaque jour plus nombreux de l’Est. Ils s’entassent dans des bidonvilles aux quatre coins de l’état, souvent des campements ou baraquements rustiques adossés aux grandes exploitations, où le loyer et l’équipement sont déduits de leur salaire, et où l’épicerie est hors de prix.

10 fois, 100 fois plus nombreux que le volume de travail disponible, ils courent les routes à la recherche de la moindre tâche rémunérable à accomplir : quelques journées de récolte du coton ici, la récolte des pêches de quelques champs là. Les plus chanceux trouvent un travail dans une petite ferme ou un garage. Les autres sont obligés de mutualiser voitures et essences pour aller chercher du travail, jour après jour, rentrant souvent bredouille devant une famille usée et des enfants qui crèvent littéralement de faim. Pourtant, les vergers regorgent de fruits, il n’y a qu’à les cueillir ! Ce n’est pas possible, car les champs sont bien protégés, des gardiens surveillent…

Ces migrants de l’Est, les californiens ne veulent pas d’eux. Les grands propriétaires terriens ont de plus en plus peur d’eux. « Voyez donc dans quelles conditions ils acceptent de vivre : sales, déguenillés, couverts de poussière, le ventre creux ». « – Oui, mais ils ont des fusils. Ces hommes sont nés un fusil à la main, imaginez qu’ils les retournent contre nous, prennent nos terres ? » « – Cela n’arrivera pas. Nous y veillons. »

Des shérifs zélés et corrompus inspectent les camps, ont leurs mouchards, mettent en prison pour vagabondage les leaders, ou les tabassent. On chasse les « rouges », ceux qui incitent à la grève collective du travail, afin d’exiger une hausse des salaires. « Ils ne laisseront quand même pas pourrir les fruits sur les arbres, ils ont besoin de nous pour les ramasser ! » Non, en effet, ils préféreront les brûler.

La surproduction faisant effondrer les cours, de nombreux grands exploitants brûleront une partie de leurs récoltes, quand des centaines de milliers de texans, « d’Arkies » et « d’Okies » (termes péjoratifs utilisés par les californiens pour désigner les migrants d’Arkansas et d’Oklahoma, parmi les plus nombreux) meurent de faim dans les campements autour des champs. Moins de volume, moins d’offre : les cours remontent, les bénéfices reviennent. Des gardiens sont embauchés dans la population pour veiller sur les champs, armés de fusils, de pistolets et de grenades.

On découvre que quelques Okies ont réussi à planter un carré de patates caché au milieu des broussailles. On piétine ce fruit de longues nuits de travail. Les migrants sont traités comme des êtres inférieurs par les locaux. Ils acceptent de travailler pour 10 cents de l’heure, volent le travail des pauvres californiens, vivent comme des bêtes…

Des bandes battent la campagne, sèment le chaos dans les campements. Seuls ceux gérés par le Gouvernement, rares et loin des zones d’emplois, demeurent des sanctuaires, équipés de sanitaires, organisant des bals tous les samedis. Ils sont autogérés par leurs habitants.

Pourquoi la terre est-elle si mal répartie ? Des milliers d’hectares sont laissés en jachère, on laisse les fruits pourrir sur les arbres pour faire remonter les cours, et on tire sur les affamés qui voudraient les cueillir pour nourrir leurs gosses.

Pourquoi ne laisse-t-on pas un fermier migrant exploiter ces terres ? Il saura la faire vivre, lui. Il plantera seulement ce dont il a besoin, il la respectera, il ne la surexploitera pas car elle est sa vie, son avenir ; il l’aimera. « Donnez-moi seulement 10 hectares de cette bonne terre et je pourrais vivre dignement et nourrir mes gosses ». Cela n’est pas arrivé. Dans la Californie des Raisins de la Colère, les règles de la propriété privée sont immuables : la terre n’appartient pas à ceux qui la font vivre, mais à ceux qui la possèdent. Jusqu’à l’explosion… ?

* * *

Contre l’indifférence de ceux d’en haut, la solidarité permanente de ceux d’en bas

Tout au long du livre, le voyage est marqué par la solidarité naturelle qui se développe entre familles de migrants. Les voisins n’ont plus rien à manger ? On partage les quelques vivres et le repas. « La voiture a un problème ? Nous on s’y connaît un peu, on va aider à la réparer. Vous n’avez plus d’essence pour aller chercher du travail depuis le campement ? Nous, il nous reste un peu, venez avec nous si vous voulez. Vous n’avez pas de travail et les gosses crèvent de faim ? Accompagnez-nous, on travaille dans une petite ferme, on va lui demander, peut-être aura-t-il du travail pour trois. Vos enfants sont malades ? Allez au dispensaire du camp, on les soignera gratuitement, on a quelques médicaments. »

La solidarité existe essentiellement entre gens d’en bas, gens de peu, ainsi qu’un peu à l’échelle publique, avec les camps du Gouvernement. Vu du haut, pas de solidarité avec les pauvres émigrés de l’Est : on ne partagera ni les terres ni les récoltes ; on les protègera plutôt de la menace du vol.

La solidarité devient problématique quand elle vous pose devant le dilemme de devoir sacrifier les vôtres pour aider les autres. Dans le campement, tous les gosses sont sous-nourris et cernent votre marmite avec envie… Il y a pourtant à peine assez pour nourrir votre famille. Si vous sustentez à la faim des autres, ce sont les vôtres qui auront faim. Cruel dilemme… La solidarité sera néanmoins tout le temps, partout, entre ces populations en détresse.

C’est une des beautés du livre, jusqu’à la fin, à la fois terrible et magnifique. C’est l’un des beaux enseignements des Raisins de la Colère, dont l’histoire est contextuelle, et en même temps, si universelle…

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee