Je me sens le besoin d’écrire et de partager cette dense histoire et réflexion qui me travaille depuis le revisionnage de l’excellent documentaire de Ken Burns sur la guerre du Vietnam (plus exactement : série documentaire en 10 épisodes, diffusés à l’époque sur Arte). Un documentaire qui nous raconte l’histoire détaillée, dans toutes ses composantes, de ce qui fut le conflit le plus important de la guerre froide, et qui dura au total plus de trente ans, de la fin de la Seconde guerre mondiale au retrait définitif des troupes américaines, en 1973.

La guerre du Vietnam sera d’abord la guerre d’Indochine Française, du nom de l’ensemble de la colonie et des protectorats français qui contrôlent alors le Viêt Nam actuel. De la fin de la présence française (après la célèbre défaite de Diên Biên Phu) à l’engagement des Etats-Unis dans le conflit en 1955, s’ensuivront 20 ans d’implication croissante jusqu’à totale des troupes américaines au Viêt Nam, le « pays des Viets du sud ». Vingt ans d’une guerre terrible et sans pitié, qui ravagera les deux pays et qui n’empêchera pas le dénouement tant redouté : l’indépendance vietnamienne sous l’égide d’un parti communiste.

En France, on ne connaît presque pas (ou si peu) cette guerre, si ce n’est au travers des films, ainsi que des musiques emblématiques de cette époque. Elle est pourtant extraordinaire, hors-normes, et riche d’enseignements. C’est dans cette histoire décisive du cours de l’Histoire du monde que je vous propose de vous plonger aujourd’hui. Bonne lecture !

Après vous avoir raconté (je l’espère de façon aussi factuelle et précise que possible) l’histoire de la guerre du Vietnam et de son déroulement dans la première partie de l’article (disponible ici), je souhaite aborder dans cette seconde partie plusieurs dimensions et réflexions qui me semblent très intéressantes et importantes concernant ce conflit démesuré et emblématique, et qui a durablement marqué l’histoire du Monde.

Des aspects et enseignements (bien mis en relief par la série documentaire de Ken Burns) qu’il me semble que l’on peut tirer de cette longue et tragique guerre d’hier, et qui ne sont pas sans présenter quelques résonances avec le monde et les guerres d’aujourd’hui – marqués par la triste actualité du conflit ukrainien, et de ce qui peut s’apparenter à une nouvelle guerre froide en devenir..

*****

La guerre du Vietnam : une guerre sans fronts

Contrairement aux grands conflits précédents, au Viêt Nam, en fait, il n’y a pas de front. Si la guerre oppose bien deux territoires bien définis – un Viêt Nam du Nord dirigé par le parti communiste (avec l’appui humain et matériel de la Chine et de l’URSS), et un Viêt Nam du Sud dirigé par un gouvernement ami de Washington (et où combattent successivement parallèlement puis conjointement soldats sud-vietnamiens et américains), la frontière, elle, est au Viêt Nam entre les villes et campagnes “pacifiées” d’une part, et le reste du territoire d’autre part. Territoire où évoluent respectivement le Viêt-Cong (en quelque sorte l’opposition indépendantiste “intérieure”) et les troupes infiltrées nord-vietnamiennes.

Les soldats américains n’y défendent pas une ligne ou un front, mais sont déployés et envoyés ici ou là défendre un avant-poste, détruire une base ennemie, “pacifier” une région, tendre une embuscade à un contingent ennemi. On dépose des compagnies en hélicoptère au pied ou sommet d’une colline en territoire hostile – souvent en situation d’appât – pour mener une opération ciblée (destruction d’un point ennemi, embuscade, contre-embuscade, etc.). Les indépendantistes vietnamiens mènent une guerre d’infiltration, d’embuscade, de guérilla, contre une armée conventionnelle qui pense et fait encore la guerre comme la précédente.

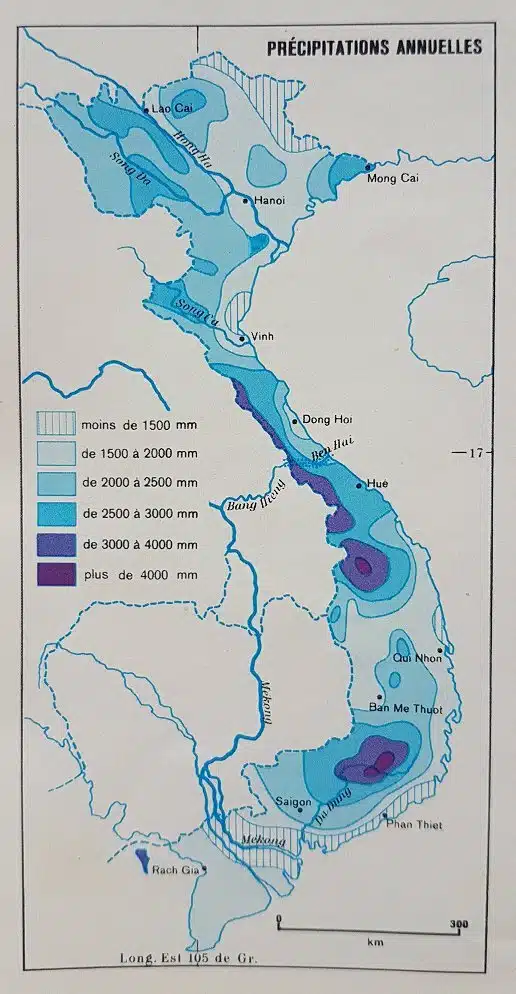

Les soldats américains évoluent continuellement sur un terrain qui leur est inconnu, dans une jungle épaisse, avec un ennemi invisible qui quand il vous tombe dessus, recherche systématiquement le contact, afin d’éviter d’être annihilé par l’artillerie et les frappes aériennes (un immense avantage américain effectivement annulé lorsque ceux-ci ne peuvent plus opérer car les troupes amies et ennemies sont tout simplement trop proches).

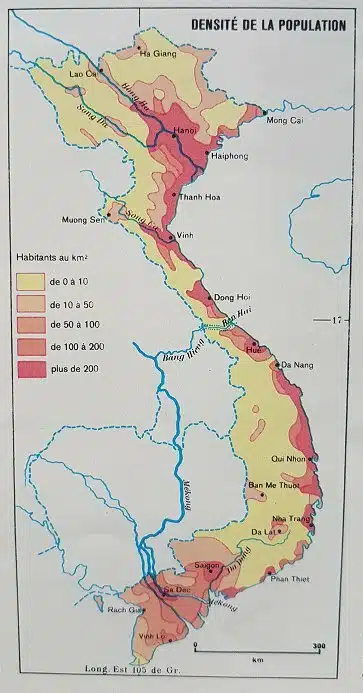

Ainsi, contre toute intuition logique d’une guerre ayant opposé le Nord et le Sud d’un pays, les combats de terrain ne se sont in fine jamais étendus au Viêt Nam du Nord. Hormis en ce qui concerne les bombardements aériens, toute la guerre du Vietnam s’est en effet déroulée sur le territoire du Sud Viêt Nam : dans les campagnes peuplées des plaines côtières d’une part contre le Viêt-Cong, et dans les collines et les montagnes de l’arrière-pays d’autre part contre les soldats de l’armée nord-vietnamienne.

(source : n°134 du magazine Le Million, initialement publié le 05 octobre 1971)

Au sortir de la guerre, le Viêt Nam sera ainsi un pays ravagé, particulièrement dans les régions montagneuses et frontalières avec le Laos et le Cambodge voisins, où passait la piste Hô Chi Minh (des régions qui ont fait l’objet de campagnes de bombardements massifs, d’une envergure comparable avec ceux subis par l’Allemagne durant la Seconde guerre mondiale).

*****

Vietnamiens : une indépendance « quoiqu’il en coûte »

Difficile de ne pas éprouver une immense admiration pour le courage et la détermination absolue du peuple vietnamien à arracher aux Américains son droit à disposer de lui-même.

Le prix payé par les Vietnamiens pour leur indépendance laisse en effet sans voix : plus de trois millions de morts, une jeunesse sacrifiée, et un pays ravagé (le Viêt Nam a reçu sur son territoire plus de bombes que le Japon et l’Allemagne réunis durant la seconde guerre mondiale – sans même parler des milliers d’hectares de jungle et de cultures détruites à l’agent orange).

Le peuple vietnamien a enduré trente ans de guerre contre « l’envahisseur » étranger – français puis américain. Il a donné ses fils, ses filles, ses frères, ses pères, à la cause de l’indépendance. Les dizaines de milliers de combattants ainsi que les centaines de milliers de personnes participant à la logistique de la guerre (notamment ceux chargés de la conduite et de l’entretien des convois rejoignant les lieux des combats par la piste Hô Chi Minh) étaient très jeunes, souvent âgés d’entre 15 et 20 ans. La plupart des membres non-combattants de l’armée régulière nord-vietnamienne étaient des jeunes femmes : ce sont elles qui conduisaient les camions, réparaient la nuit les routes bombardées le jour par les avions américains, acheminaient les vivres. Elles paieront un prix très élevé à cette guerre, qui de façon générale, aura principalement touchée (et littéralement décapitée) la jeunesse vietnamienne.

Les soldats nord-vietnamiens se battaient en chemise contre les Marines américains. Ils ont attaqué (et parfois défait) les redoutables hélicoptères de combat américains au fusil et au lance-roquettes. Dans le combat, malgré les pertes effroyables infligées par les mitrailleuses et les M-16 américains (sans parler des tirs de roquettes et napalm qui venaient les brûler vifs depuis le ciel), ils venaient systématiquement au contact des soldats américains, presque à bout portant – la seule façon de défaire ces derniers dans cette lutte structurellement inégale.

Ils sont morts par milliers, par dizaine de milliers, durant les grandes offensives engagées contre les villes, sur-défendues par les armées sud-vietnamiennes et américaines.

Ils ont été capturés, torturés, gazés, tués à la grenade dans les galeries où ils se cachaient la journée, et où les Américains les trouvaient parfois.

Leurs familles ont été déchirées, expropriées, affamées, détruites par la guerre.

Ils ont pourtant collectivement tenus bons. Et payent toujours aujourd’hui le prix de leur indépendance chèrement acquise, de nombreux Vietnamiens continuant de développer des maladies (cancers, fausses couches, malformations génitales,…) provoquées par les produits chimiques (tout particulièrement l’agent orange) utilisés en masse durant les dix années d’intervention américaine, et qui y auront considérablement et durablement contaminé l’environnement (une catastrophe écologique et humaine qui fait toujours l’objet de poursuites devant les tribunaux internationaux au titre de crimes de guerre et contre l’Humanité par des collectifs vietnamiens).

N’oublions pas également le courage des soldats de l’armée sud-vietnamienne, un courage notamment sous-estimé par les dirigeants américains durant la guerre (qui avaient tendance à les juger aussi notoirement incompétent que cela pouvait leur permettre de majorer leur importance dans la guerre). Ainsi, malgré des problèmes de corruption endémiques dans leurs rangs (qui ont à ce titre substantiellement érodé leur efficacité), les soldats sud-vietnamiens se seront battus aussi vaillamment que leurs compatriotes du Nord, et compteront près de 100 000 morts à eux seuls durant le conflit.

De façon générale, les plus courageux et plus à plaindre ont peut-être été le peuple vietnamien dans son ensemble lui-même, qui vivra plus de trente années dans le contexte d’une guerre fratricide, qui peut se ranger tant dans la catégorie de la guerre d’indépendance que de la guerre civile, une tragédie universelle pour les nations qui voient jusqu’aux frères et aux familles s’entretuer au nom d’une cause (le refus du communisme, le rejet de l’impérialisme, l’impératif de l’indépendance), aussi transcendante et nécessaire ou accessoire que ces grandes causes puissent être jugées de l’extérieur.

Dans ce qui reste pour lui avant tout une guerre d’indépendance nationale couplée à une guerre civile, le peuple vietnamien aura ainsi fait preuve dans son ensemble d’un courage et d’une ténacité extraordinaires, qui ont d’ailleurs suscité une large admiration de nombreux soldats et officiers américains, empreints d’un certain respect devant la détermination sans failles des Vietnamiens.

Des soldats américains d’une bravoure, d’une intégrité et d’une résilience remarquables

Il est difficile parallèlement de ne pas éprouver un profond respect et empathie pour ces jeunes soldats américains, dont beaucoup n’ont pas 20 ans, qui vont se battre dans des conditions terribles, et dans la terreur sans nom de cette guerre de jungle et d’embuscade.

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures passionnantes et enrichissantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

*****

Épilogue et portail documentaire et musical… 📚🎶

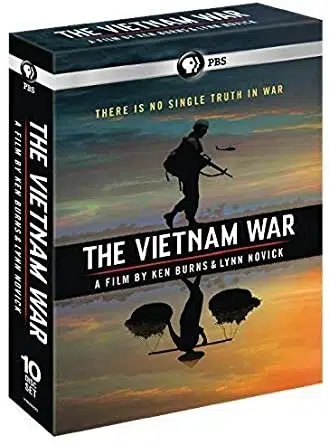

Si cet article vous a plu et que vous êtes intéressés d’une approche plus exhaustive et « visuelle » de la guerre du Vietnam, je vous invite donc vivement à voir la série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick (en 10 épisodes d’environ 1h30), réalisée en 2017 (dans le cadre d’un travail collectif et d’un soutien institutionnel d’une ampleur inédite). Il est en effet rare de voir un documentaire de guerre d’une telle qualité, comme le décrit bien un autre blog :

Ce documentaire-fleuve retrace en dix épisodes l’histoire d’un des conflits les plus célèbres et les plus méconnus du siècle passé. À travers des témoignages, des images et des enregistrements d’archives remarquables (notamment les échanges téléphoniques entre les Présidents des États-Unis et leurs divers conseillers…), les réalisateurs déroulent sans manichéisme le fil des événements, depuis les premières incursions françaises en Indochine au milieu du XIXème, jusqu’au retrait des Etats-Unis en 1973, en passant par les luttes fratricides qui déchirèrent le Nord et le Sud…

Article dédié au documentaire sur le blog de la Compagnie Affable (2018)

Une des forces effectives de ce documentaire de mon point de vue, c’est qu’au-delà de l’aspect historique, il entraine à une lecture politique et même philosophique de la guerre, qui ouvre bien au-delà de la seule guerre du Vietnam. En racontant la guerre du point de vue respectifs des soldats américains, des soldats vietcongs, nord et sud-vietnamiens, de leurs dirigeants, et des opposants à la guerre, semble en effet se dessiner, comme j’espère avoir pu vous le démontrer au travers de ces deux articles, un exemple absolu de guerre idéologique, de guerre absurde, de guerre « gratuite », malgré pourtant le recul et les enseignements précédents et proches de deux guerres mondiales.

Un exemple qui montre s’il en est combien la guerre est avant tout une affaire de jeu d’intérêts (géopolitiques, géostratégiques, idéologiques, économiques, commerciaux, électoraux, et bien souvent un cocktail de tout cela), et combien les engrenages de la guerre sont mortifères et piégeux – mais ce n’est là un avis qui n’engage que moi.

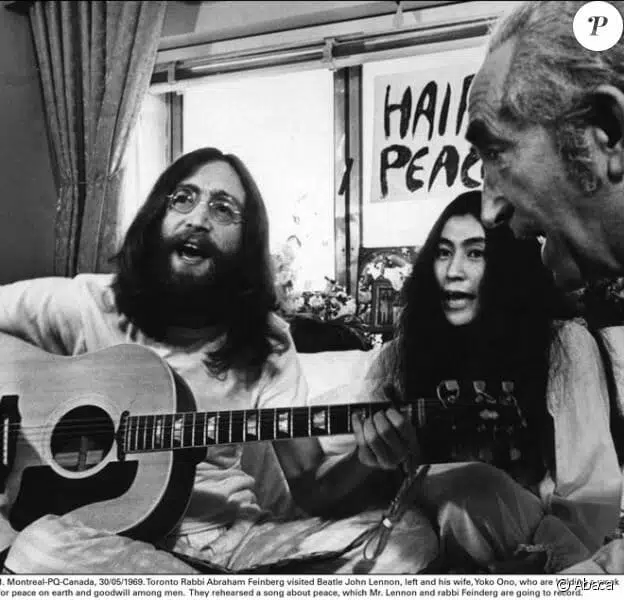

Pour finir sur une note plus légère, on peut également retenir à quel point la guerre du Vietnam fut paradoxalement une période riche et inspirante dans le champ artistique et musical (sans même parler du cinéma). Elle est marquée (et en aura sûrement été l’un des catalyseurs) par l’émergence de la contre-culture, du mouvement hippie, et du mouvement libertaire.

Hasard ou corrélation, la période la plus dure et la plus intense de la guerre du Vietnam (de 1965 à 1973) correspond en effet à une période d’une richesse musicale inouïe. Période où tant de musiques si connues et encore si écoutées aujourd’hui ont été composées, comme en témoigne à ce titre un ancien pilote américain engagé au Viêt Nam :

La fin des années 1960 fut la confluence de plusieurs ruisseaux. Il y avait le mouvement pacifiste lui-même, le mouvement pour les droits civiques, pour l’environnement, pour la place des femmes,… Et les hymnes de cette contre-culture furent fournis par la meilleure musique rock que l’on puisse imaginer. J’ignore comment nous pourrions exister, aujourd’hui, en tant que pays, sans cette expérience. Tous ces événements, avec ses hauts et ses bas, ont produit l’Amérique d’aujourd’hui, et l’on s’en porte mieux.

Merrill McPeak, ancien de l’US Air Force (extrait de l’épisode 8 du documentaire : “The History of the World”)

Du fait notamment de la riche filmographie américaine réalisée sur la guerre du Vietnam et ses conséquences, nous associons de nombreuses musiques à cette dernière, où à la période de cette dernière. Et pour ceux qui comme moi sont des grands amateurs de la musique rock de cette époque et que cela intéresse, je vous partage ainsi ci-dessous une de mes playlists personnelles : une chouette compil des grandes musiques rock et chansons iconiques de l’époque, écrites en lien avec la guerre ou dans le cadre de cette dernière.

Playlist où vous retrouverez de très nombreux titres de Bob Dylan, de Simon & Garfunkel, de Creedence Clearwater Revival, des Rolling Stones, des Beatles, de Jimi Hendrix,.. (ainsi que des dizaines d’autres musiques dont vous ne connaissez peut-être pas le nom ou l’artiste, mais que vous avez probablement déjà entendues !)

Quant à moi, je vous attends dans l’espace commentaire pour partager une réaction ou un point de vue, ou entamer la discussion autour de cette guerre si importante de l’Histoire, et vous retrouve sinon à l’occasion d’une prochaine histoire itinérante. À bientôt ! 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

J’ai visité le Vietnam,

Ils parlent encore beaucoup de la guerre

Un énorme merci pour ce sublime reportage et explicatif. Un vrai régal de vous lire .

Superbement écrit passionnant a lire. Merci à vous

Ces coffrets sont-ils traduits en français ?

Très passionnant

un grand merci

Grand merci pour ce reportage. Je suis née en Cochinchine ,Vietnam après et en suis partie au moment de l’arrivée des troupes américaines.

Trop jeune pour comprendre à cette époque !!