Sans verser dans la grossièreté gratuite, je pense que l’expression « un bon gros b*rdel » serait peut-être la plus juste façon de décrire l’organisation administrative qui structure les territoires de notre chère France à la veille de la Révolution française…

Oui, c’était effectivement assez compliqué, car sous l’Ancien Régime, le royaume de France était divisé en pleiiin d’entités administratives de nature différente : il y avait les circonscriptions administratives, les circonscriptions judiciaires, les circonscriptions militaires, les circonscriptions religieuses,… et tout cela ne se recoupait pas, mais alors pas-du-tout ! En fait, toutes ces entités s’étaient accumulées depuis des siècles sans simplification majeure, ce qui faisait qu’à la veille de la Révolution française, dans un lieu donné (village ou ville), selon le domaine de compétence (fiscalité, justice, religion, etc.), vous releviez de chefs-lieux souvent différents (votre Parlement est à Toulouse, pour les impôts c’est à Montpellier, votre évêque est à Mende, etcetera etcetera) !

Mais bon, rassurez-vous, nous sommes là pour apprendre, alors je vais ici essayer de vous expliquer cela le plus simplement possible. Il est intéressant de comprendre cet ancien fonctionnement territorial d’Ancien Régime, car il a laissé un important héritage dans notre culture populaire et dans nos traditions locales. Dans cet article en forme de cours, extrait de ma série sur l’histoire et énigme de la Bête du Gévaudan, je me propose de nous faire procéder par strate, en commençant par le volet administratif pur (le plus gros paquet, mais aussi le modèle dont découle notre système actuel). Accrochez-vous donc, et bonne lecture ! 😉

Généralités, Bailliages, Sénéchaussées (fiscalité)

Projetons-nous dans le quotidien civil d’un habitant d’un territoire quelconque de la France à la veille de Révolution française. Tout en haut de l’échelle administrative, il y a ce que l’on appelait les « Généralités » : de grands ensembles régionaux présentant une certaine cohérence géographique, historique et culturelle (ce sont souvent elles que l’on nommait par usage les « provinces » du royaume, bien qu’aucune entité politique principale n’ait officiellement porté ce titre sous l’Ancien Régime). Ces généralités sont apparues tardivement, des siècles après les diocèses ecclésiastiques (formés à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Âge) et autres seigneuries, bailliages et sénéchaussées (Xe-XIIe siècle). Leur mise en place vise à apporter une certaine unité administrative dans le royaume, en ce milieu de l’époque moderne (XVIIe siècle) où la Royauté s’oriente vers la monarchie absolue, après avoir mis (relativement) fin au pouvoir des princes féodaux du royaume. Si les généralités ont d’abord un rôle fiscal (décision, ventilation et collecte des impôts), leurs compétences seront ensuite progressivement élargies, de sorte qu’au XVIIIe siècle, elles se trouvent à constituer le cadre principal de l’administration royale ! Certaines furent créées jusqu’à la veille de Révolution, et en 1789, le royaume en comptait 37.

Ces généralités (que l’on appelle souvent rétrospectivement les « provinces » par raccourci langagier), on peut les voir d’une certaine façon comme les ancêtres de nos régions d’avant la réforme de 2015 (vous savez, celle qui prend des gros paquets de régions pour les foutre ensemble parce que ça pèse symboliquement plus gros au niveau européen et auxquelles on donne des supers noms comme « Grand Est » – pourquoi pas « France du haut » et « France du bas » d’ailleurs la prochaine fois ?). Navré, c’est l’ancien ingénieur en aménagement du territoire que j’ai été qui s’excite là, on continue.

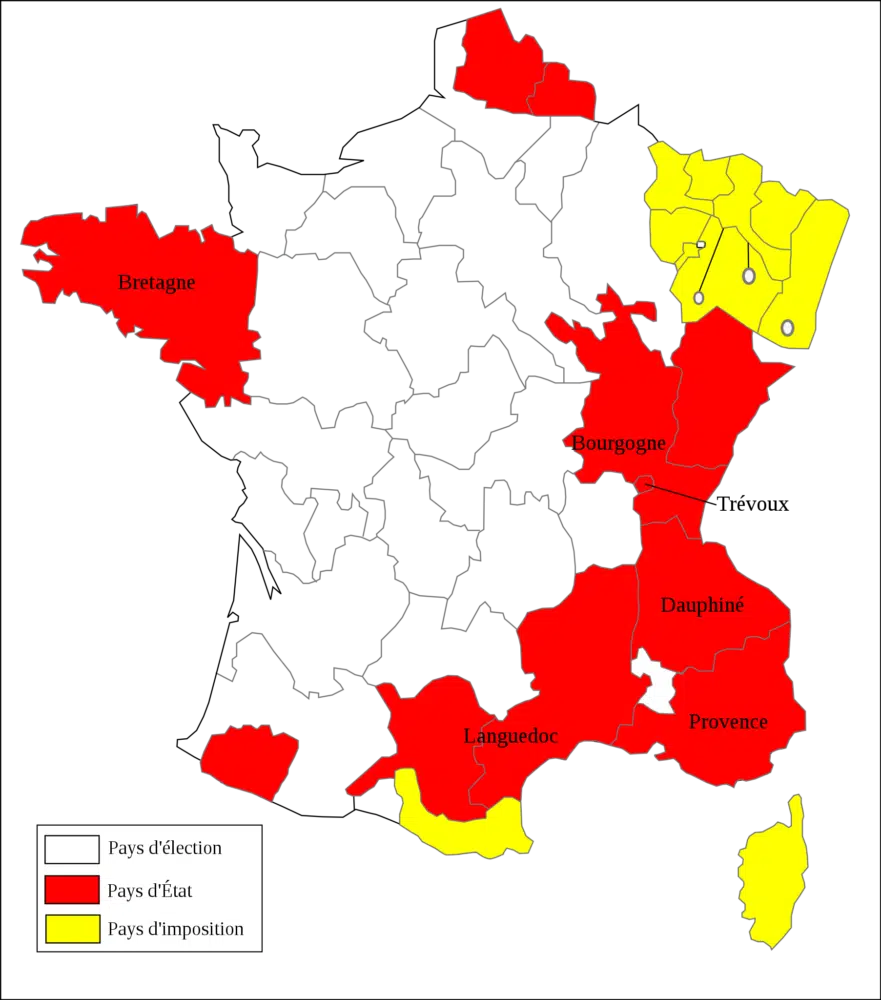

Introduisons maintenant quelques degrés de complexité. Toutes les généralités, sous l’Ancien Régime, n’étaient pas égales. En fait, il y en avait de trois sortes : les pays d’états, les pays d’élection, et les pays d’imposition (celui-là il a vraiment pas l’air sympa… !). Les pays d’états, cela correspond en quelque sorte aux régions les plus autonomes, généralement celles qui ont été intégrées le plus tardivement au royaume (Bourgogne, Bretagne, Provence, Languedoc,…). On les appelle « pays d’état » parce qu’elles ont le privilège de disposer d’assemblées provinciales (appelées « États de [nom de la province] »). En l’occurrence : des assemblées représentatives des trois ordres (clergé, noblesse et el famoso Tiers-État), et dont le rôle est principalement fiscal. Celles-ci s’occupent notamment, chaque année, de négocier le montant de l’impôt de la province avec l’intendant (le représentant du roi dans la province/généralité), puis d’en décider la répartition pour chaque diocèse et paroisse, et enfin d’en contrôler la collecte (cela concerne essentiellement la taille, l’ancêtre de notre impôt sur le revenu, qui s’appliquait ou bien directement sur les individus, ou indirectement via leurs terres – pour les territoires qui bénéficiaient déjà de plans de cadastre).

Zoom sur : la constitution et la centralisation de la France à travers l’impôt

Nous trouvons aujourd’hui tellement naturel de payer des impôts à l’État que nous n’imaginons pas au milieu de quel bouleversement moral cette coutume s’est établie.

Simone Weil, L’Enracinement, p. 136

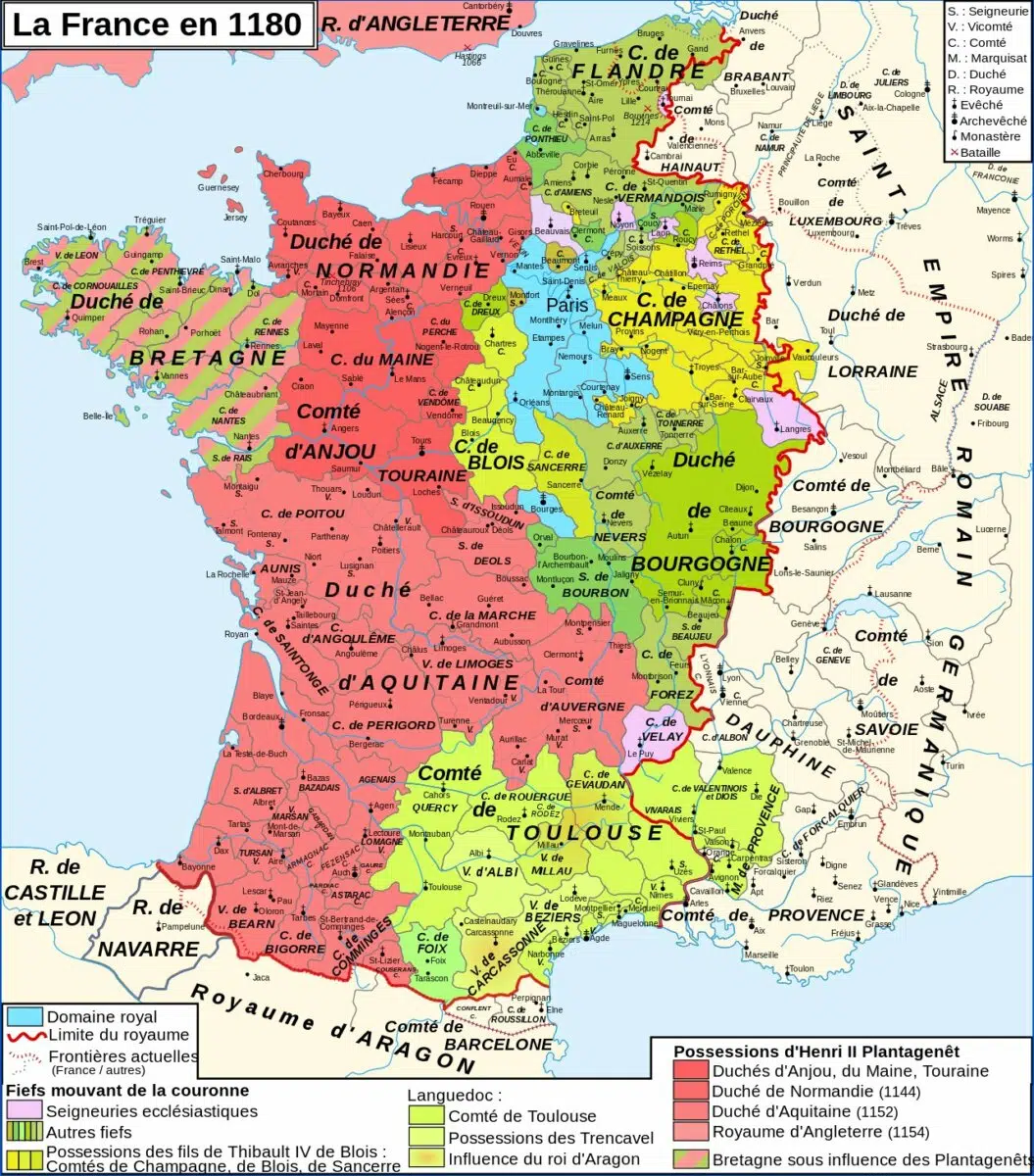

L’existence de ces pays d’états constitue, au XVIIIe siècle, un lointain héritage de l’histoire du déploiement de l’impôt public permanent. Rembobinons un peu la cassette de l’Histoire pour comprendre comment s’est construit le système fiscal d’Ancien Régime. L’impôt, en effet, fut un facteur et instrument décisifs de l’unification de la France par ses rois successifs, et encore plus fondamentalement de l’affirmation du pouvoir royal aux dépends de celui des grands seigneurs (et donc du passage du système féodal à celui de l’État moderne).

À l’époque franque (et plus généralement tout au long du règne de la féodalité), Mérovingiens et Carolingiens avaient, pour rappel, accordé à leurs seigneurs et aux grands propriétaires fonciers le droit de percevoir les impôts sur leurs terres (taille, taxes diverses sur la vente et la circulation des marchandises,…) ; les premiers tirant pour leur part l’essentiel de leurs ressources de l’exploitation des domaines royaux (qui ne représentèrent longtemps qu’un dixième du territoire du royaume). Il fallut ainsi des siècles d’efforts aux rois de France pour aboutir à la mise en place d’un impôt public levé de leur propre autorité, d’abord de façon ponctuelle (contributions au financement de la guerre), puis permanente.

À quelques exceptions près, ces nouveaux impôts royaux étaient négociés directement avec les vassaux, ou auprès des états généraux ou provinciaux, ce qui plaçait le roi dans une situation de dépendance politique vis-à-vis de ces états. Au XVe siècle, les États généraux (le même dispositif que Louis XVI convoqua en 1789 !) octroyèrent au roi la première taille permanente, pour lui permettre d’entretenir l’armée permanente qu’il venait de mettre sur pied (armée qui participa beaucoup à permettre de « bouter » une bonne fois pour toutes l’Anglais hors de France, et de clôturer ainsi la longue et terrible guerre de Cent Ans). Ce ne fut seulement toutefois qu’à l’orée du XVIIe siècle que le droit du roi de lever l’impôt de sa seule autorité ne lui fut plus contesté (sauf précisément dans les pays d’états, où le consentement des états provinciaux devait rester nécessaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime… !).

Les conflits armés récurrents ont constitué un des éléments essentiels dans la construction historique des États occidentaux, en les contraignant à se structurer, à se bureaucratiser et à accroître leur capacité à prélever des ressources sur leur territoire. C’est de cette nécessité que naît la taxation moderne : le suzerain féodal ne pouvait se contenter de l’assistance que lui devait ses vassaux immédiats. Pour vaincre, il lui fallait des fonds, qu’il obtenait en imposant directement la population de son royaume. Comme le relève Michael Mann, « la croissance de la fiscalité étatique est le produit du coût croissant des guerres ».

Extrait de la page Wikipédia consacrée à l’histoire de la dette publique

Les pays d’états avaient ainsi le pouvoir de négocier leur impôt. Une fois les impôts collectés, les états provinciaux devaient reverser la somme due au trésor royal. Cependant, ils en prélevaient généralement davantage, ce qui leur permettaient de financer des projets d’infrastructures comme le développement et l’amélioration des voies de communication (le célèbre Canal du Midi, par exemple, a ainsi été impulsé et financé par les États du Languedoc, grâce aux suppléments prélevés ou dégagés lors des collectes des impôts royaux !).

Cette relative autonomie administrative et politique d’un certain nombre de grandes régions « périphériques » du royaume est un phénomène particulièrement important à comprendre, car il traduit remarquablement à lui seul combien la construction de la « Nation France » au travers notamment du processus centralisateur est loin d’être allée de soi. Depuis le Moyen-Âge, et pour ainsi dire depuis toujours, de nombreux territoires progressivement inclus dans le royaume de France bénéficiaient en effet d’une très grande autonomie, quand ils n’étaient pas tout simplement indépendants. À ces territoires correspondaient autant d’élites politiques et nobiliaires, qui se sont farouchement battues tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles en particulier contre la centralisation du pouvoir et de l’administration par les rois de France (et dont la rébellion du duc de Montmorency, la Fronde ou encore la conspiration portée par Nicolas Fouquet ne constituèrent ainsi que les soulèvements les plus saillants).

Cette réalité de la constitution de la « Nation France » et de son État central moderne (car qu’est-ce qu’une nation si ce n’est l’ensemble des territoires reconnaissant l’autorité d’un même État ?) à travers la conquête et la dissolution des cultures et des particularités locales, c’est peut-être la philosophe Simone Weil qui la résume le mieux dans son remarquable essai L’Enracinement, au sein du chapitre précisément intitulé « Déracinement et Nation » :

Une autre source de poison dans l’amour des Français pour le royaume de France est le fait qu’à chaque époque, parmi les territoires placés sous l’obéissance du roi de France, certains se sentaient des pays conquis et étaient traités comme tels. Il faut reconnaître que les quarante rois qui en mille ans firent la France ont souvent mis à cette besogne une brutalité digne de notre époque [Simone Weil écrit en effet ce texte à Londres en pleine Seconde guerre mondiale, NDLR]. S’il y a correspondance naturelle entre l’arbre et les fruits, on ne doit pas s’étonner que le fruit soit en fait loin de la perfection.

Par exemple, on peut trouver dans l’histoire des faits d’une atrocité aussi grande, mais non plus grande, sauf peut-être quelques rares exceptions, que la conquête par les Français des territoires situés au sud de la Loire, au début du XIIIe siècle. Ces territoires où existait un niveau élevé de culture, de tolérance, de liberté, de vie spirituelle, étaient animés d’un patriotisme intense pour ce qu’ils nommaient leur « langage » ; mot par lequel ils désignaient la patrie. Les Français étaient pour eux des étrangers et des barbares, comme pour nous les Allemands. Pour imprimer immédiatement la terreur, les Français commencèrent par exterminer la ville entière de Béziers, et ils obtinrent l’effet cherché. Une fois le pays conquis, ils y installèrent l’Inquisition. Un trouble sourd continua à couver parmi ces populations, et les poussa plus tard à embrasser avec ardeur le protestantisme dont d’Aubigné dit, malgré les différences si considérables de doctrine, qu’il procède directement des Albigeois. On peut voir combien était forte dans ces pays la haine du pouvoir central, par la ferveur religieuse témoignée à Toulouse aux restes du duc de Montmorency, décapité pour rébellion contre Richelieu. La même protestation latente les jeta avec enthousiasme dans la Révolution française. Plus tard, ils devinrent radicaux-socialistes, laïques, anticléricaux ; sous la IIIe République ils ne haïssaient plus le pouvoir central, ils s’en étaient dans une large mesure emparés et l’exploitaient.

On peut remarquer qu’à chaque fois leur protestation a pris un caractère de déracinement plus intense et un niveau de spiritualité et de pensée plus bas. On peut remarquer aussi que depuis qu’ils ont été conquis, ces pays ont apporté à la culture française une contribution assez faible, alors qu’auparavant ils étaient tellement brillants. La pensée française doit davantage aux Albigeois et aux troubadours du XIIe siècle, qui n’étaient pas français, qu’à tout ce que ces territoires ont produit au cours des siècles suivants.

Le comté de Bourgogne était le siège d’une culture originale et extrêmement brillante qui ne lui survécut pas. Les villes de Flandre avaient, à la fin du XIVe siècle, des relations fraternelles et clandestines avec Paris et Rouen ; mais des Flamands blessés aimaient mieux mourir que d’être soignés par les soldats de Charles VI. Ces soldats firent une expédition de pillage du côté de la Hollande, et en ramenèrent de riches bourgeois qu’on décida de tuer ; un mouvement de pitié amena à leur offrir la vie s’ils voulaient être sujets du roi de France ; ils répondirent qu’une fois morts leurs os refuseraient, s’ils pouvaient, d’être soumis à l’autorité du roi de France. Un historien catalan de la même époque, racontant l’histoire des Vêpres siciliennes, dit : « Les Français, qui, partout où ils dominent, sont aussi cruels qu’il est possible de l’être… »

Les Bretons furent désespérés quand leur souveraine Anne fut contrainte d’épouser le roi de France. Si ces hommes revenaient aujourd’hui, ou plutôt il y a quelques années, auraient-ils de très fortes raisons pour penser qu’ils s’étaient trompés ? Si discrédité que soit l’autonomisme breton par la personne de ceux qui le manœuvrent et les fins inavouables qu’ils poursuivent, il est certain que cette propagande répond à quelque chose de réel à la fois dans les faits et dans les sentiments de ces populations. Il y a des trésors latents, dans ce peuple, qui n’ont pas pu sortir. La culture française ne lui convient pas ; la sienne ne peut pas germer ; dès lors il est maintenu tout entier dans les bas-fonds des catégories sociales inférieures. Les Bretons fournissent une large part des soldats illettrés ; les Bretonnes, dit-on, une large part des prostituées de Paris. L’autonomie ne serait pas un remède, mais cela ne signifie pas que la maladie n’existe pas.

La Franche-Comté, libre et heureuse sous la suzeraineté très lointaine des Espagnols, se battit au XVIIe siècle pour ne pas devenir française. Les gens de Strasbourg se mirent à pleurer quand ils virent les troupes de Louis XIV entrer dans leur ville en pleine paix, sans aucune déclaration préalable, par une violation de la parole donnée digne d’Hitler.

Paoli, le dernier héros corse, dépensa son héroïsme pour empêcher son pays de tomber aux mains de la France. Il y a un monument en son honneur dans une église de Florence ; en France on ne parle guère de lui. La Corse est un exemple du danger de contagion impliqué par le déracinement. Après avoir conquis, colonisé, corrompu et pourri les gens de cette île, nous les avons subis sous forme de préfets de police, policiers, adjudants, pions et autres fonctions de cette espèce, à la faveur desquelles ils traitaient à leur tour les Français comme une population plus ou moins conquise. Ils ont aussi contribué à donner à la France auprès de beaucoup d’indigènes des colonies, une réputation de brutalité et de cruauté.

Quand on loue les rois de France d’avoir assimilé les pays conquis, la vérité est surtout qu’ils les ont dans une large mesure déracinés. C’est un procédé d’assimilation facile, à la portée de chacun. Des gens à qui on enlève leur culture ou bien restent sans culture ou bien reçoivent des bribes de celle qu’on veut bien leur communiquer. Dans les deux cas, ils ne font pas des taches de couleur différente, ils semblent assimilés. La vraie merveille est d’assimiler des populations qui conservent leur culture vivante, bien que modifiée. C’est une merveille rarement réalisée.

Certainement, sous l’Ancien Régime, il y a eu une grande intensité de conscience française à tous les moments de grand éclat de la France ; au XIIIe siècle, quand l’Europe accourait à l’Université de Paris ; au XVIe siècle, quand la Renaissance, déjà éteinte ou non encore allumée ailleurs, avait son siège en France ; dans les premières années de Louis XIV, quand le prestige des lettres s’unissait à celui des armes. Il n’en est pas moins vrai que ce ne sont pas les rois qui ont soudé ces territoires disparates. C’est uniquement la Révolution.

Simone Weil, L’Enracinement, pp. 137-142

En résumé, il ne faut jamais oublier que l’État français centralisé (et à travers lui le pays moderne que la France est devenue) s’est fait globalement au prix de l’écrasement et de la dissolution des identités, des fonctionnements, des cultures et des particularités locales. Jusqu’au début du XVIIe siècle peut-être, la France s’apparentait davantage à une mosaïque de nations, de peuples, de langues et de cultures qu’à un véritable pays, pensé et vécu comme tel. Selon où l’on habitait, on se sentait d’abord bourguignon, breton, lorrain, auvergnât ou occitan avant de se sentir français. Et il aura fallu la poigne de fer d’un Richelieu ou d’un Louis XIV puis le creuset de la Révolution – ainsi que l’écrasement impitoyable de toutes les tentatives et velléités de sécession ou même seulement d’opposition (souvent le fait d’ailleurs de la noblesse et des parlementaires provinciaux bien davantage que de leurs populations…) à la grande entreprise centralisatrice de la Royauté – pour faire de la France un État unifié, à l’administration centralisée, à la langue officielle (et même à certains moments à la religion) unique. Un pays où tout se décide à la capitale – et longtemps par le biais d’une seule et même personne : le Roi. Il convient de ne jamais perdre cela de mémoire quand l’on s’intéresse à ces tant d’événements de l’histoire de la France moderne où de puissants seigneurs ont défié ou se sont dressés contre leur roi (ou bien souvent plus exactement contre le processus de centralisation monarchique que ce dernier incarnait et accentuait).

La nation est un fait récent. Au Moyen-Âge, la fidélité allait au seigneur, ou à la cité, ou aux deux, et par delà à des milieux territoriaux qui n’étaient pas très distincts. […] La notion d’État comme objet de fidélité est apparue, pour la première fois en France et en Europe, avec Richelieu. Avant lui, on pouvait parler, sur un ton d’attachement religieux, du bien public, du pays, du roi, du seigneur. Lui, le premier, adopta le principe que quiconque exerce une fonction publique doit sa fidélité toute entière, dans l’exercice de cette fonction, non pas au public, non pas au roi, mais à l’État et à rien d’autre. […] Son dévouement à l’État a déraciné la France.

Simone Weil, L’Enracinement, pp. 149-150

Si nous en revenons maintenant à nos « pays d’élections », par contraste avec les pays d’états, dans leur cas c’est beaucoup plus simple : ceux-ci sont intégralement administrés par l’appareil royal. Dans ces provinces-là (qui correspondent globalement au centre et au nord de la France), ce sont directement les élus royaux (sous l’autorité de l’intendant) qui décide de la ventilation de la fiscalité. Pour résumer, on pourrait dire que cette organisation est la généralité du royaume, les pays d’états constituant des cas particuliers où s’appliquent des règles de fiscalité spécifiques, souvent négociées historiquement au cas par cas (la Bretagne par exemple est exempte de la taille !). Et puis il y a enfin les pays d’imposition, qui dépendent de la seule autorité du roi. Il s’agit généralement d’anciens territoires étrangers annexés tardivement au royaume de France (comme la Lorraine, l’Alsace ou la Corse), et dans lesquels la compétence fiscale est déléguée à l’intendant, placé à la tête de la généralité.

Le concept de généralité n’est d’ailleurs pas propre à la seule France. Si vous avez l’occasion par exemple d’aller faire un tour de l’autre côté des Pyrénées, vous aurez l’occasion d’y observer que c’est le nom qui est donné là-bas à l’organisation politique qui gère la communauté autonome de Catalogne (l’équivalent d’une de nos régions modernes !). De façon générale, le terme de généralité se retrouve dans plusieurs pays d’Europe, et fait toujours référence au principe d’un gouvernement central (par opposition avec un gouvernement provincial).

* * *

Diocèses, évêchés, paroisses (religion)

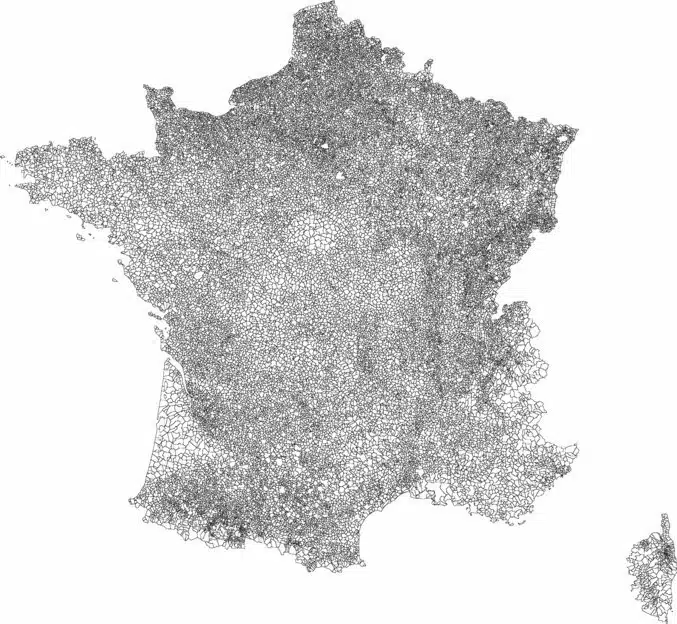

La France de l’Ancien Régime était, donc, divisé en grosse trentaine de généralités que nous désignerons par la suite comme les « provinces » (le terme est d’ailleurs resté dans le vocabulaire d’un certain parisien faisant une escapade dans le vaste intra-muros – je referme cette nouvelle parenthèse). Ces entités se maillaient plus ou moins avec une autre circonscription territoriale très importante dans la France d’Ancien Régime : les « diocèses ». Les diocèses sont au départ des subdivisions religieuses, qui nous viennent en lointain héritage du Bas-Empire-Romain. Elles furent mises en place par l’Empereur (romain) lorsque le monde romain bascula dans le christianisme étatique (c’est-à-dire au moment où celui-ci devint religion d’État de l’Empire, au tournant du IIIe siècle ap. J.-C.). Dans sa conception catholique, le diocèse désigne le territoire canonique d’un évêché, c’est-à-dire le territoire relevant de la responsabilité d’un évêque (l’un des plus hauts dignitaires de l’Église dans la France chrétienne). Ces diocèses sont eux-mêmes divisés en « paroisses », qui consistent donc au départ en une subdivision religieuse, mais qui deviendront aussi avec le temps une subdivision administrative au travers de la paroisse civile. Les paroisses constituent la plus petite « brique » du maillage territorial de la France d’Ancien Régime. En 1789, le royaume en comptait 44 000 !

Ces anciennes paroisses du royaume de France, quelque part, nous les connaissons bien : ce seront elles qui constitueront la base des futures « communes » crées par la Révolution française, dont elles reprendront peu ou prou les périmètres, avec parfois une paroisse-village en substituant un autre. Par exemple : avant la Révolution, le village de Julianges est rattaché à la paroisse de Nozeyrolles ; avec la Révolution, cette paroisse deviendra la commune de Julianges, à laquelle sera rattachée le village de Nozeyrolles (ça vous, vous suivez ? C’est pas compliqué pourtant ! – enfin pour l’instant…). Lors de leur création en 1790, puis au cours des deux siècles qui suivront, un certain nombre de ces anciennes paroisses seront groupées et fusionnées, ce qui explique qu’il ne subsiste aujourd’hui « que » 36 000 communes des 44 000 paroisses de départ (soit, tout de même, pour la France à elle seule, près de la moitié du total de l’ensemble des communes d’Europe !).

Quant aux diocèses, il correspondait à une réalité à la fois religieuse et administrative, au sens où ceux-ci respectaient généralement les frontières des généralités (un diocèse se trouvait ainsi rarement à cheval sur plusieurs généralités, et chaque généralité comptait plusieurs diocèses, que l’on peut voir comme l’étage intermédiaire entre la généralité et la paroisse). Le périmètre de ces diocèses épousait d’ailleurs souvent celui des anciens comtés et duchés du Moyen-Âge (par exemple, l’ancien comté du Gévaudan correspondait au diocèse du Mende – ou l’inverse … bref, peu importe, ça revient au même !). Ces anciens diocèses aussi, quelque part, nous les connaissons bien : ce seront eux qui serviront de bases à la création des départements – dont beaucoup correspondent à peu de choses près aux territoires des anciens diocèses (le département de la Lozère par exemple correspond ainsi – à quelques découpages près – à l’ancien diocèse du Gévaudan !). Seule leur réalité administrative a d’ailleurs cessé d’exister avec la Révolution française, car les diocèses constituent toujours aujourd’hui la base de l’organisation territoriale de l’Église catholique en France (il suffit de rentrer dans une église pour retrouver leurs dénominations et découpages d’autrefois, de la même façon que les paroisses continuent de désigner leur échelon inférieur !).

* * *

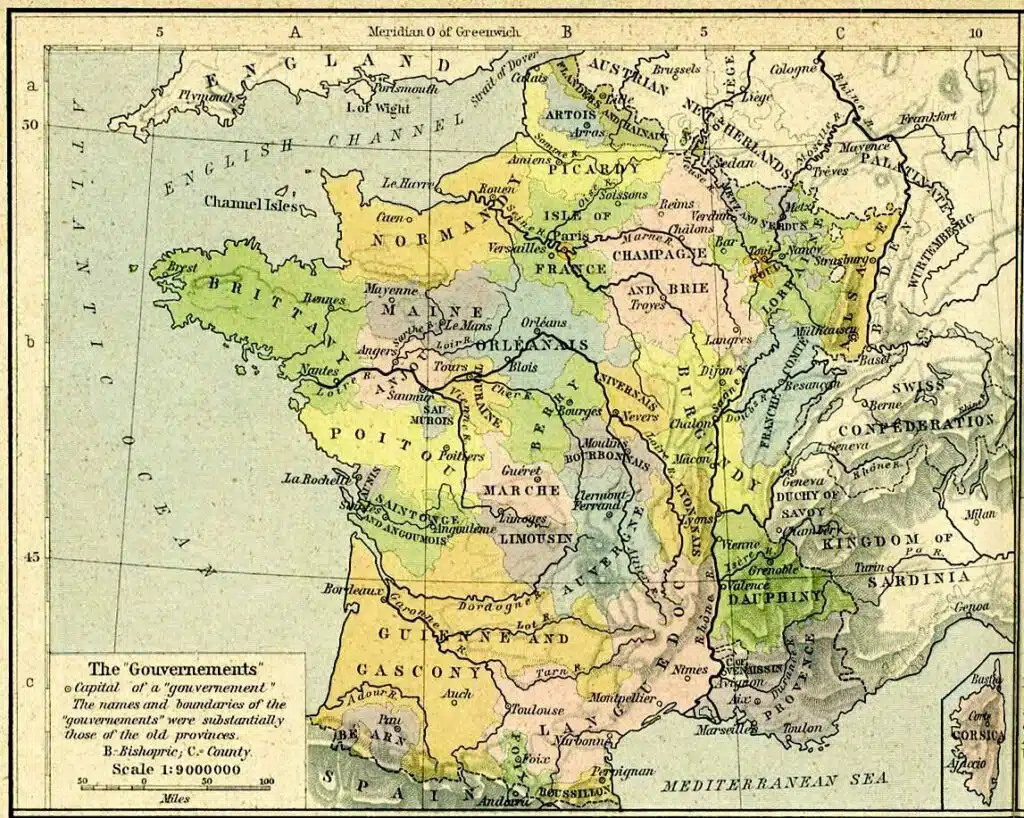

Gouvernements (armée)

Ceux-là, je ne vais pas trop m’étendre dessus, mais retenez que dans la France d’Ancien Régime, l’Armée disposait elle aussi de son propre découpage administratif, que l’on appelait les « gouvernements ». Ces circonscriptions militaires avaient à leur tête un gouverneur, nommé par le roi, et dont la principale responsabilité était de garantir l’intégrité territoriale de leur circonscription (défense contre les tentatives d’invasion extérieure) et d’y assurer la paix civile (prévention des troubles à l’ordre public, lutte contre les phénomènes de banditisme, etc.).

Jusqu’au XVIe siècle, il n’existait que douze de ces gouvernements, mais par suite de démembrements et d’annexions, leur nombre s’élevait à une quarantaine à la veille de la Révolution. Leur périmètre, toutefois, était globalement calé sur ou proche de celui des généralités.

* * *

Parlements, Cours souveraines (justice)

En guise de préambule à ce développement, commencez par oublier tout ce que vous croyez savoir sur les Parlements dont nous allons parler, car cette ancienne instance de l’Ancien Régime n’a absolument aucun rapport avec la conception moderne que nous en avons.

Dans la France de jadis, les Parlements étaient en effet des entités juridiques et administratives qui contribuaient à la gouvernance du pays par le Roi. Créés vers la fin du Moyen-Âge en liaison avec les premiers développements de l’État central (et l’entreprise d’affirmation de l’autorité monarchique qui l’accompagnait), les Parlements étaient une sorte de chambre d’enregistrement et d’application des décisions royales. Ils avaient pour rôle d’enregistrer et de faire appliquer sur le plan du droit les actes royaux (édits, déclarations), qui correspondaient à autant de mesures fiscales, dispositions de succession, réforme administrative ou encore attribution de privilège instaurées sous forme législative ou règlementaire.

Sorte de Journal Officiel avant l’heure, ces juridictions (et en premier lieu le Parlement de Paris) avait ainsi pour fonction très importante d’inscrire dans leurs registres toutes les décisions et mesures prises par la Royauté, après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, les usages et les coutumes locales (un ensemble mi-formel, mi-informel que l’on appelait alors les « Lois fondamentales du Royaume »). Ces « lois fondamentales du Royaume » (qui s’apparentaient à une sorte de constitution non-écrite ni véritablement formalisée avant l’heure) occupaient alors le sommet de la pyramide des normes dans le droit de l’Ancienne France. Les lois promulguées par le roi devaient impérativement s’y soumettre, et c’était en particulier le rôle du Parlement de Paris de veiller à ce que cette hiérarchie soit maintenue et respectée (on peut ainsi voir ce dernier comme une sorte de Cour constitutionnelle avant l’heure, bien que les attributions judiciaires du Parlement s’étendaient en pratique bien au-delà).

Répartis dans tout le Royaume et couvrant tout le territoire, les Parlements occupaient à ce titre également une autre fonction très importante : celle d’exercer la justice au nom du Roi. Pour comprendre leur fonctionnement et leur importance sous l’Ancien Régime, il nous faut toutefois réaliser un petit détour par l’histoire de la formation et du déploiement de la justice royale.

* * *

L’histoire de la formation de la justice royale en France

À partir de la fin du Xe siècle, l’émiettement politique et territorial de la féodalité avait entraîné celui de la justice. Alors qu’en Allemagne subsistaient par exemple les tribunaux de l’Empereur, en France, la justice publique passa presque toute entière à la discrétion des seigneurs (qui mobilisaient souvent le duel judiciaire, comme on peut le voir illustré dans le film The Last Duel de Ridley Scott). À côté de ces justices laïques, existait une justice de l’Église, dont les origines remontaient à l’Empire romain. Cette justice exerçait le monopole de la juridiction des ecclésiastiques, et était également compétente à l’égard des laïques lorsque des questions spirituelles étaient en jeu (crimes d’hérésie, de sorcellerie, mariages, etc.). Paradoxalement, ces officialités attiraient beaucoup les justiciables du fait de leur caractère mieux organisées que les tribunaux laïcs, et parce qu’elles offraient la garantie de juges instruits et de modes de preuve plus rationnels. Mais celles-ci avaient la limite de ne prononcer que des sanctions spirituelles et de ne pas pouvoir, comme les cours laïques, faire respecter leurs sentences par la force.

Le roi, comme les autres seigneurs, avait sa cour féodale (la curia regis). Une partie de cette assemblée, composée à l’origine de seigneurs et de prélats, s’était spécialisée avec le temps dans les affaires judiciaires, qui étaient traitées de plus en plus par des jugeurs professionnels, des légistes (ces derniers furent, vers la fin du XIIIe siècle, la matrice du parlement, qui allait devenir le principal organe judiciaire de la Monarchie française !). Dès le Moyen-Âge, les rois de France avaient entrepris d’étendre leur juridiction aux dépens des cours seigneuriales ou ecclésiastiques, s’appuyant sur le principe selon lequel « toute justice émane du roi » et sur la préférence des justiciables eux-mêmes pour la justice royale – plus prestigieuse et mieux organisée que celle des seigneurs. Ces dernières, en déclin, continuèrent à fonctionner, mais soumise à un contrôle toujours plus étroit de l’État, et pour les causes peu importantes.

Vers les débuts de l’époque moderne, le royaume étant enfin sorti de la période noire qu’ont pu constituer pour sa population les XIVe siècle et XVe siècles (avec la peste noire et la terrible guerre de Cent Ans – qui s’apparente davantage à une guerre civile et dynastique qu’à une guerre d’indépendance), les rois de France de la dynastie des Valois (en particulier Louis XI et François Ier) s’attèlent au renforcement du pouvoir royal et de la centralisation monarchique. Certains historiens caractérisent à ce titre cette période par la transition d’une « Monarchie féodale » à une « Monarchie modérée » ainsi mise en place par la dynastie des Valois – « Monarchie modérée » que l’on peut voir comme une forme de prélude et de matrice de la future « Monarchie absolue » qu’incarneront les Bourbons (à partir d’Henri IV jusqu’à la chute de la Royauté sous le règne de Louis XVI).

En ce début de Renaissance, les rois de France sont traversées par plusieurs grandes dynamiques. D’une part, comme à son habitude, le royaume est endetté, et le roi a grand besoin d’argent. D’autre part, ce dernier souhaite contrecarrer le pouvoir des nobles et des grands féodaux et affirmer son autorité auprès de ces derniers. Rappelons que durant des siècles, le domaine royal (c’est-à-dire les territoires véritablement sous le contrôle du roi de France) ne dépassaient pas la région parisienne et Orléans, et que bien que théoriquement ses « vassaux », les grands seigneurs de province jouissaient d’une autonomie de fait dans les différents duchés et comtés intégrés au Royaume.

En aparté : la naissance des États modernes, facteur de révolution ?

Il faut bien comprendre qu’en ces temps où la centralisation du pouvoir s’accélère et où les anciens États féodaux se transmutent progressivement en États « modernes », la question de la fiscalité est tout sauf un simple sujet d’ajustement. En cette période de grand essor des activités maritimes (et du commerce qui l’accompagne), les États sont appelés à développer leur propre marine (de guerre et marchande). Or, la construction du moindre navire coûte affreusement cher (un vaisseau de ligne du XVIIe siècle engloutit en effet à lui seul l’équivalent d’une petite forêt et est équipé d’autant de canons qu’une armée terrestre entière… !). De même, au tournant de la Renaissance, avec l’évolution de l’art de la guerre, l’artillerie est devenue une composante incontournable des champs de bataille – un nouveau système d’armes que seuls les États ont véritablement la capacité de se payer (ce poids croissant de l’artillerie dans la guerre moderne participant au passage à expliquer l’affaissement du pouvoir des seigneurs au profit des grands États centralisés durant l’ère moderne !).

L’État moderne naît des nécessités nouvelles et impérieuses de la guerre : l’artillerie, les flottes de combat, les effectifs en hausse en rendent la conduite de plus en plus onéreuse. La guerre, mère de toutes choses, bellum omnium mater, a fabriqué aussi la modernité.

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, p. 440

Vous l’avez compris, les États modernes, pour se payer leurs canons, leurs navires, leurs armées qui se professionnalisent – mais aussi le train de vie souvent fastueux de leurs rois et de leurs Cours –, génèrent des volumes de dépenses de plus en plus considérables, qui les obligent à repenser et réformer en profondeur leur fiscalité (historiquement, des civilisations mésopotamiennes à la Rome antique, et de la France des Capétiens à l’Angleterre moderne, c’est d’ailleurs largement au travers de l’instrument fiscal – ainsi que notamment du champ de la justice – que se seront structurés les États et les pouvoirs centraux). Le problème pour les Rois centralisateurs, c’est que cette démarche de modernisation de la fiscalité se heurte généralement aux intérêts en place, à l’ensemble des « privilèges » socioéconomiques hérités de l’époque médiévale, et à une noblesse féodale et à une haute bourgeoisie qui n’ont guère envie d’être imposées là où elles ne l’ont jamais été – et qui ont ainsi beau jeu d’en appeler à la « tradition » et aux « coutumes » pour ne tout simplement pas payer plus d’impôts (ou en tout cas ses membres souhaitent-ils a minima avoir la main sur l’évolution de cette fiscalité… !). C’est ce que l’historien Edmond Dziembowski nomme « l’éternel conflit » : celui qui voit se dresser contre un pouvoir qui se centralise, la société (et tout particulièrement son élite et sa classe possédante) attachée à ses privilèges. Un conflit dont la résolution politique aura souvent tendance, dans l’Histoire, à déboucher sur des révolutions…

Cette dynamique et contre-dynamique d’un pouvoir central modernisateur qui, en souhaitant bâtir un État plus solide et plus efficace (notamment sur les plans fiscaux et institutionnels), va susciter contre lui une « réaction conservatrice », c’est précisément ce que va connaître en profondeur la France d’Ancien Régime à partir des règnes de Louis XIII puis surtout de Louis XIV (à l’image de ce qui a pu arriver à la même période à l’Angleterre de Charles Ier Stuart – qui à l’époque où la France se voyait secouée par les troubles de la Fronde, était traversée par une violente guerre civile qui aboutira près de 150 ans avant la Révolution française à l’exécution du roi et à l’établissement d’une Proto-République moderne… !).

Quand l’État moderne français se construisait au travers des « offices »

Tout cela change au tournant du XVIe siècle. En effet, la guerre de Cent Ans a été l’occasion de l’émergence d’un sentiment patriotique, et de la fédération des provinces autour du personnage et de la légitimité du roi contre l’ennemi anglais. C’est aussi à cette époque que le roi de France (en l’occurrence Charles VII) met en place la première armée royale permanente, rendant le roi moins dépendant du soutien militaire et logistique de ses vassaux (avec la mobilisation des fameux ost et ban médiévaux). À ce moment précis de l’histoire de France, le Roi cherche ainsi à affermir son autorité au détriment de celles des puissants seigneurs de ses provinces. Et il a également grand besoin d’argent pour renflouer ses caisses creusées par les guerres et le coût de financement d’une administration royale croissante.

Pour résoudre ces deux problèmes d’une seule traite (et pour faire très simple et schématique), le pouvoir royal va allier ses intérêts à ceux de la bourgeoisie des villes (classe sociale qui n’a fait que croître en importance et en richesse depuis le grand développement commercial qu’a connu l’Europe à partir du XIIe siècle – rappelez-vous les foires de Champagne, etc.). Que fait alors le Roi ? C’est très simple : il délègue une grande partie de l’application de la justice royale à des juges issus de la bourgeoisie des villes. Il existait en effet dans ces dernières une classe de légistes (magistrats, avocats, clercs, etc.) qui s’occupaient essentiellement d’affaires locales. Le Roi leur confie désormais l’administration locale de la justice royale, qui vient concurrencer et supplanter localement celle des seigneurs – alors en perte de vitesse. Et pour résoudre ses problèmes de financement, le Roi de France rend ces fonctions achetables. On parlait alors d’offices : le magistrat avait le droit d’officier dans un parlement car il avait acheté sa charge auprès du Roi. Il pouvait en outre transmettre cette charge à ses enfants – ce qui rendait ces offices héréditaires, et allait participer de la constitution en quelques siècles de véritables dynasties de magistrats (qui l’étaient ainsi dans certaines familles de père en fils !).

De façon générale, la France de l’Ancien Régime avait globalement délégué via ce « système des offices » une large partie des missions de service public du royaume (justice donc – ce qui représentait pas mal de monde, mais aussi collecte et gestion des impôts avec l’institution de la Ferme Générale, etc.). Vers le milieu du XVIIIe siècle, il existait ainsi en France plus de 46 000 « offices », autant de charges et de « missions de service public » achetées à l’État et exercées à titre individuel par une classe bourgeoise. Une façon pour l’État de l’époque de faire tourner les « services publics » du royaume tout en percevant des recettes, sur le principe de l’équivalent d’une délégation de service public moderne (mais payante, et ayant donc généré la constitution d’un gigantesque corps « d’officiers », que l’on pourrait comparer à des sortes de fonctionnaires privés, et l’ensemble à un service public privatisé).

Oui : bien que payants, les offices (notamment de magistrature) attiraient du monde, car avec cette charge (office) de magistrat en particulier, venait quelque chose de très recherché et prestigieux dans l’ancienne société d’ordres : un anoblissement. En d’autres termes, les personnes qui officiaient pour la justice royale étaient anoblies. Cette mesure allait avoir des conséquences extrêmement importantes dans la société de l’époque, car elle allait se traduire par l’émergence d’une nouvelle noblesse, dite « noblesse de robe », qui allait se développer en parallèle de la noblesse dite « d’épée » (la noblesse « classique », de titre, et qui se transmettait par le sang). Il est important de rappeler ici que la noblesse était alors exemptée d’impôt. Imaginez donc l’intérêt matériel qu’il pouvait y avoir à être anobli, au-delà de tout le prestige que pouvait conférer le titre. En deux ou trois siècles, l’administration de la justice allait ainsi devenir une vaste entreprise institutionnelle, mobilisant sur l’ensemble du territoire des milliers de légistes. Autant de familles anoblies, riches et puissantes, qui participaient de beaucoup de l’économie des villes où siégeaient un parlement ou une antenne de la justice royale, et qui allaient finir par constituer une véritable classe (caste) sociale à l’intérieur du pays, organisée, structurée, consciente de ses intérêts, et bientôt prête à tout pour les défendre…

* * *

EN RÉSUMÉ : au début de ce que nous appelons en Histoire l’Ancien Régime (tournant du XVIIe siècle), la justice royale était ainsi devenue une vaste organisation hiérarchique, une pyramide administrative et judiciaire au sommet de laquelle se trouvaient les « cours souveraines » : les conseils souverains et les fameux Parlements (il y avait celui de Paris, celui de Rennes, celui de Toulouse, etc.). Ces derniers rendaient la justice sur un territoire délimité, et constituaient en quelque sorte les instances supérieures du droit dans le Royaume, les « Cours de dernier ressort » mobilisées par toute personne qui souhaitait faire appel d’une décision. Leur justice et les arrêts sur lesquels ces tribunaux statuaient étaient prononcés au nom du Roi, et seul ce dernier avait le pouvoir de dessaisir un Parlement d’une affaire ou de casser une décision prise par l’un d’eux (événements qui demeuraient toutefois relativement rares).

Les instances des Parlements étaient occupées par des magistrats, et ces fonctions n’étaient donc pas attribuées sur compétence ou sur concours mais étaient nous l’avons vu monnayables. Autrement dit, à l’image du fonctionnement du notariat d’aujourd’hui, la charge de parlementaire s’achetait, et l’on pouvait se la transmettre de père en fils (l’histoire judiciaire de la monarchie regorge ainsi de véritables dynasties de magistrats, dont de nombreuses s’étaient illustrées par leurs compétences et leurs valeurs morales).

Comme vous l’avez bien sûr compris au vu d’un tel mode de fonctionnement, avec les siècles, les parlementaires se sont érigés dans le Royaume en une véritable classe (caste ?) sociale, très riche, et disposant de nombreux privilèges, qui se transmettaient ainsi de génération en génération. La possession d’une charge de magistrat valait ainsi comme nous l’avons vu au concerné d’être anobli, et les membres des parlements étaient appelés dans l’Ancien Régime la noblesse « de robe » (en distinction de la noblesse « d’épée » qui correspondait elle à la noblesse « classique », et qui se transmettait par le sang). Bien que techniquement « nobles », ces magistrats étaient avant tout ce que nous pourrions qualifier de classe « bourgeoise ». Ils composaient à ce titre une part importante de la bourgeoisie des villes, aux côtés notamment des marchands dont ils étaient généralement assez proches (quand ils n’évoluaient pas eux-mêmes directement dans le monde des affaires !).

Sorte d’« agents » de l’État monarchique (mais dont ils n’étaient pas fonctionnaires ni même salariés), de par leur rôle central dans la mise en musique de la politique royale, ces parlementaires ont occupé une importance juridique (et ce faisant politique) croissante, corrélée à la montée en puissance de l’État en France (en particulier à partir du XVIIe siècle). Une importance qui, au fil des siècles, a eu évidemment pour effet de faire considérablement croître leur poids politique et par conséquent leur capacité à exercer une pression sur les décisions royales. Ainsi, avec le temps, les Parlements ont commencé à développer un nouvel usage coutumier, que l’on appelait le « droit de remontrance ». Celui-ci consistait à formuler des recommandations et préconisations au Roi en amont de l’enregistrement d’une mesure. L’idée assez naturelle et cohérente était au départ d’avertir le Roi que telle ou telle mesure qu’il souhaitait adopter était en contradiction avec une ancienne mesure de ses prédécesseurs, ce qui nécessitait potentiellement de revoir la mesure proposée par le Roi. L’idée était également de proposer ce que nous qualifierions dans notre vocabulaire moderne « d’amendement » : des suggestions de modification ou d’amélioration de la mesure soumise à adoption par le souverain royal au Parlement (adoption mais pas validation, car c’est toujours le Roi qui décide en dernier lieu dans l’Ancien Régime). C’est en particulier le célèbre Parlement de Paris qui avait cette fonction – en plus d’exercer la justice sur l’équivalent du tiers du territoire de la France de l’époque !

Les Parlements de l’Ancien Régime, un contre-pouvoir croissant envers l’absolutisme royal (et papal)

Bon, et alors, où était donc le caractère hautement problématique de ces parlements d’Ancien Régime ? Le problème a commencé à devenir le suivant (et implique de se projeter dans la conception de la France monarchique de l’époque) : dans le royaume de France, il y a qu’un seul décideur, c’est le Roi. C’est lui qui décide, et personne d’autre. Dans le fonctionnement d’Ancien Régime, le Roi est conçu comme le gardien des lois fondamentales du Royaume, ainsi que le garant du bien collectif. Le Roi a des droits, mais aussi beaucoup de devoirs, et en premier lieu, celui d’assurer la prospérité du Royaume et le bien-être de sa population (on peut bien sûr critiquer cette vision et souligner combien cela fut effectivement loin d’être la priorité de tous nos rois de France, mais néanmoins là était bien l’état d’esprit et la philosophie d’ensemble, et c’est cela qui est important à retenir dans ce que je vous expose ici). Poursuivons. Le Roi a également un rôle d’arbitre des conflits, et c’est lui qui est mobilisé et qui intervient pour trancher en cas de litiges (ou quelqu’un mandaté pour arbitrer en son nom). Au-dessus du Roi, il n’y a que Dieu, et c’est le Roi qui décide et qui a le dernier mot. Point.

Or, au fil du temps, les Parlements (et en particulier le Parlement de Paris) se sont mis à considérer comme un droit – et un même un devoir – de leur part d’amender voire de s’opposer aux décisions royales. Lorsqu’ils ne sont globalement pas d’accord avec une mesure que le Roi leur soumet à adoption juridique (et ce faisant politique), les Parlementaires prennent ainsi de plus en plus l’habitude au XVIe puis XVIIe siècles de refuser de procéder à l’enregistrement de la mesure, voire de se mettre en grève. Sous le règne de Louis XIII et sous la régence de Louis XIV en particulier, les parlementaires parisiens exercent ainsi de plus en plus souvent un véritable blocus politique à la mise en droit (et donc en application) des décisions royales. Certes, en cas de blocage, le Roi (ou son représentant) a bien la possibilité de se déplacer en personne au Parlement de Paris pour faire enregistrer autoritairement la mesure (on appelait donc cela un « lit de justice »), mais la Royauté n’a évidemment ni le temps ni le souhait de passer son temps à faire cela (la démarche étant d’ailleurs assez rationnellement vécue par les souverains comme une contestation et un affaiblissement de leur pouvoir).

Une fois bien établi au pouvoir, traumatisé qu’il l’a été par la Fronde (notamment celle impulsée initialement par les Parlementaires), Louis XIV frappe un grand coup afin de briser ce contre-pouvoir grandissant (et de plus en plus contraignant) exercé par les magistrats. D’une part, celui-ci généralise les intendants de province, qui avaient été mis en place sous Richelieu. Ces derniers, qui étaient des fonctionnaires nommés par le Roi, jouaient le rôle de courroie de transmission de l’État central et de l’autorité du roi sur l’ensemble du territoire. Dans une logique que l’on qualifierait aujourd’hui de « bottom/up » (c’est-à-dire ascendante et descendante), ils faisaient appliquer les décisions royales dans les provinces, et remonter au gouvernement les différents besoins et problèmes qui affectaient localement les territoires et sujets du roi de France. On peut les voir comme des sortes de Préfets, qui avaient de plus comme propriété évidente de constituer dans les provinces une forme de concurrence au pouvoir des Parlements et des magistrats, les intendants pouvant (et ayant même la responsabilité) de se saisir des problématiques et affaires locales et d’y prendre des décisions et mesures au nom du Roi.

D’autre part, n’ayant pas oublié le rôle majeur des parlementaires dans le déclenchement de la Fronde (voir cet article sur le sujet), et considérant qu’il dispose déjà de conseillers très compétents et bien avisés, le souverain décide en 1673 de supprimer purement et simplement le droit de remontrance des Parlements. Jusqu’à la fin de son règne (qui durera quand même encore près de 42 années au moment où Louis XIV prend cette décision !), il ne saura ainsi être question de remises en cause des décisions royales par les Cours souveraines du Royaume (qui auraient peut-être d’ailleurs permis d’éviter quelques désastres au souverain durant la fin de son règne, mais c’est un autre sujet…).

Cependant, à sa mort, Philippe d’Orléans (le neveu de Louis XIV et futur Régent du royaume de 1715 à 1723) est contraint de revenir sur cette disposition car il a besoin des magistrats parisiens pour faire casser le testament du Roi-Soleil (qui confiait l’éducation du jeune Louis XV au bâtard légitimé de Louis XIV, le duc du Maine ; une disposition inacceptable pour la Cour et qui s’oppose plus globalement aux lois fondamentales du Royaume). En contrepartie de leur soutien, Philippe d’Orléans rétablit ainsi aux Parlements leur droit de remontrance. D’une certaine façon, on peut dire que pour obtenir le pouvoir absolu, le Régent redonna structurellement à ses ennemis le meilleur moyen de lui contester ce même pouvoir à l’avenir, ce que ces derniers ne manqueront pas de faire…

À l’heure des Lumières et de la défiante croissante contre l’absolutisme (qui fédère contre lui des opposants a priori aussi antonymiques que les protestants, les jansénistes et les philosophes… !), le règne de Louis XV sera ainsi marqué comme jamais par une « guérilla juridique » constante des Parlements envers le pouvoir royal. Inspiré par le modèle politique qui préside chez le voisin d’Outre-Manche (la Monarchie parlementaire), de nombreux membres des différents parlements de France appellent en effet de leurs vœux à une fusion de toutes leurs instances en un Parlement national unique, à l’image de ce qui existe alors en Grande-Bretagne. Revendiquant un pouvoir législatif qui se serait exercé au nom de la Nation française, ces parlementaires exercent une intense pression sur le pouvoir royal, qui ira croissante de la fin du règne de Louis XIV à celui de Louis XV. Un mouvement politique puissant que l’Histoire retiendra sous l’appellation de « fronde parlementaire » ou de « jansénisme parlementaire ». En effet, l’opposition des magistrats au pouvoir royal (mais aussi au pouvoir papal et ecclésiastique) a beaucoup à voir avec la pensée janséniste et le puissant mouvement politique qu’elle incarne et vice-versa – les jansénistes étant très implantés dans le milieu parlementaire et de la magistrature, et les parlementaires étant eux-mêmes très souvent jansénistes ! (sur ce sujet, je vous renvoie vers cet article où je consacre un long développement à expliquer ce qu’était le jansénisme)

Cette confrontation permanente entre les deux entités politiques fondamentales de la France de l’Ancien Régime (et dont l’idéologie divergent toujours davantage entre absolutisme d’un côté et libéralisme de l’autre) est absolument fondamentale à comprendre, car elle occupera une place centrale dans la politique du XVIIIe siècle, et participera au plus haut point des grandes racines de la Révolution française. En effet, il faut bien comprendre que si les Parlements n’étaient pas élus (et n’exerçaient ainsi aucune forme de représentativité de la population nationale), les parlementaires se considéraient de fait (ce qu’ils n’étaient cependant pas de droit) comme une opposition légitime au pouvoir royal, et représentant les intérêts de la population (ou d’une moins d’une partie d’entre elle). En pratique, comme vous l’aurez bien compris, les Parlements étaient l’outil d’une classe de magistrats constituant partie intégrante (pour ne pas dire partie centrale) de la bourgeoisie du Royaume. Une bourgeoisie qui, au XVIIIe siècle, baigne dans l’idéologie libérale des Lumières, et n’aura en pratique de cesse de s’opposer aux décisions royales n’allant pas dans le sens de davantage de libéralisme économique et commercial (voir les travaux de Marion Cigaut sur ce sujet en particulier). Un autre point central à rappeler ici est que ces parlementaires étaient exemptés d’impôt, comme tous les nobles, à la différence que ceux-ci ne payaient pas « l’impôt du sang » qui consistait pour la noblesse d’épée à faire carrière militaire et à se trouver ainsi en première ligne dans toutes les guerres et batailles menées par le Royaume.

Ce n’est pas nouveau mais c’est bougrement ancien : la France a toujours connu de lourds problèmes de dettes, la Royauté ne parvenant jamais à générer suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses de l’État (ruineuses en cas de guerres qui, à l’époque, sont semi-permanentes). Les emprunts auxquels l’État français est en permanence contraint de souscrire font alors la fortune d’un certain nombre de financiers, néanmoins limitée durant un temps par l’absence de taux d’intérêt usuriers (interdit en effet par l’Église). Cependant, vers la fin des années 1760, et après le désastre de la guerre de Sept Ans (une guerre ruineuse et qui plus est perdue – on ne peut donc pas se servir chez les vaincus… !), la France est confrontée à une problème de dette plus critique que jamais, et est au bord de la banqueroute. Le Roi souhaiterait bien réformer la fiscalité en imposant davantage la bourgeoisie (et notamment les parlementaires qui ne payent basiquement pas d’impôt), mais ce sont précisément ces derniers qui ont la charge d’adopter la mesure, et évidemment, ils s’y refusent !

Ce conflit va durer des années, et même littéralement des décennies. Ce, jusqu’à ce que Louis XV, après un énième blocage institutionnel de la part du Parlement de Paris (qui a entamé une grève inédite contre un édit royal qui doit notamment les soumettre à l’impôt), sorte ses couilles entame une réforme radicale sur l’initiative de son Garde des Sceaux (un ancien responsable du Parlement du Paris, et qui en maîtrise donc parfaitement les ficelles). Cette réforme consiste en rien de moins que de destituer les Parlementaires de leur charge en cas d’absence (tout en la leur rachetant) et de remplacer ces derniers par des fonctionnaires choisis sur des critères de compétences. Et ce n’est pas tout : la réforme supprime la transmission héréditaire des charges des magistrats, et surtout, établit rien de moins que la gratuité de la justice française (qui était jusqu’ici payante !). Malheureusement, le souverain meurt moins de trois ans après (alors que la réforme est donc encore en cours de mise en application), et son successeur Louis XVI, mal préparé au pouvoir et mal conseillé, décide peu judicieusement de tout annuler et de revenir à l’ancien système… Alors que Louis XV, après deux siècles de conflits incessants, venait ainsi de réformer en profondeur l’outil institutionnel, le jeune souverain vient de volatiliser dans la stratosphère la réforme la plus importante de son prédécesseur. Ce faisant, il semait à son insu les graines d’une Révolution qui allait, à peine une décennie plus tard, lui coûter sa tête. Mais c’est une autre histoire…

Clôturons sur ces paroles pleines d’amertume attribuées à René-Nicolas de Maupeou, le garde des Sceaux de Louis XV, et grand artisan de la réforme parlementaire annulée par Louis XVI :

J’ai fait gagner au Roi un procès qui durait depuis trois cents ans. Il veut le reperdre ; il en est le maître.

* * *

EN RÉSUMÉ : l’important à retenir de ce chapitre est que le défaut le plus notable de cette justice d’Ancien Régime tient à la complexité de ses juridictions et à l’enchevêtrement de ses pouvoirs. Car en effet, en plus d’être payante, cette justice dispose de son découpage propre, qui se superpose à tous les autres. Il existe ainsi une justice de proximité qui est de la responsabilité des baillis et sénéchaux, et qui rendent localement la justice au nom du roi. Ensuite, selon l’endroit où l’on habite, on relève ou bien d’un parlement de province (comme celui de Rennes ou de Toulouse par exemple), ou bien directement du Parlement de Paris, qui couvre à lui seul plus du tiers du territoire du royaume. Si la justice est partout rendue au nom du roi par des magistrats professionnels (qui sont des agents propres du roi dans le cas des baillis et sénéchaux, ou des civils exerçant au titre d’une charge qu’ils ont acheté ou dont ils ont hérité dans le cas des magistrats des parlements), le souverain a également la possibilité remarquable de pouvoir se saisir de n’importe quelle affaire n’importe où dans le royaume et d’en arbitrer la décision lui-même et lui seul (mais ce cas demeure très rare, et le Roi intervient ainsi essentiellement en aval des arrêts de justice pour majorer les condamnations ou plus généralement pour gracier des condamnés).

Le dernier point important à retenir je pense est le fait que cette justice royale est appliquée de façon très imparfaite, de nombreux abus commis restant impunis dans certains territoires (notamment ceux relevant de puissants seigneurs relativement intouchables de fait de leur statut ou plus simplement de leur éloignement physique des lieux de justice – c’était d’ailleurs toute la raison d’être des fameux tribunaux des Grands Jours organisés sous l’Ancien Régime). Il y a également le sujet éminent de tous les crimes et les infractions commises qui ne sont tout simplement pas signalés aux cours de justice, car les paysans en particulier ont peur des représailles s’ils venaient à se plaindre de leur seigneur. Et ne parlons pas de la multitude de vols, viols, homicides et autres brigandages qui ne feront jamais l’objet d’aucune plainte, par culture ou par peur (ou par culture de la peur…) de la part notamment des femmes, des enfants et de tout ce que le royaume compte plus généralement de classes dominées ou persécutées (et ce n’est pas ça qui manque à l’époque, même si le portrait que nous pouvons en avoir est bien moins caricatural que nous avons tendance à le penser – notre époque moderne étant par ailleurs loin d’être exempte d’inégalités structurelles…).

Ouf ! Eh non, car si la complexité administrative s’en arrêtait là, ça irait peut-être encore. En effet, il existait encore d’autres divisions territoriales de la France, pour d’autres domaines, et qui étaient là encore différents. Pour ne citer qu’un exemple, on peut prendre celui des droits de douane que l’on appelait les « traites ». Il s’agissait d’impôts royaux perçus sur la circulation des marchandises entre les différentes provinces du royaume ou avec l’étranger. Autrement dit, quand vous transportiez n’importe quoi (des patates, des tissus, des cuirasses en peau de sanglier, ce que vous voulez) d’un coin de France à un autre pour le vendre, régulièrement (en l’occurrence au passage de certaines « frontières » administratives), vous deviez payer des taxes ! Inutile d’être un économiste diplômé pour concevoir combien ces « traites » renchérissaient les produits et étaient considérées comme une entrave considérable aux échanges. Elles seront d’ailleurs victimes des idées de libéralisation du commerce qui se manifesteront au XVIIIe siècle dans le sillage notamment du mouvement des Lumières.

De façon générale, retenez que la torture administrative que constituait l’organisation territoriale du royaume sous l’Ancien Régime (ainsi que les multiples dysfonctionnements que ce véritable « mille-feuille administratif » ne manquaient pas de générer) ne furent pas totalement étrangers à la situation de crise et à l’état de mécontentement général du pays qui déboucha sur la Révolution française. Les différentes strates administratives (de même que les privilèges particuliers accordés ici ou là à telle ville ou telle province ou tel seigneur) s’étaient véritablement accumulés depuis des siècles (et pour ainsi dire sédimentés), et le pays avait depuis un moment outrepassé le seuil critique nécessaire à son bon fonctionnement institutionnel. En matière de fiscalité notamment, les inégalités de répartition étaient devenues absolument insupportables et proprement scandaleuses pour une grande partie de la population (avec des nobles mais surtout une bourgeoisie peu ou prou exemptée de tous impôts) et d’une certaine façon, le système ne tenait que tant que les gens arrivaient à peu près à manger correctement. Ce qui ne fut pas le cas des années 1787 et 1788, années de récoltes désastreuses et d’expériences de libre circulation des grains (c’est-à-dire du blé) catastrophiques, qui mettent le peuple dans la rue et le pays en état de semi-insurrection. La magistrature bourgeoise bloquant toute réforme de la fiscalité au Parlement de Paris, le roi n’aura alors d’autre choix que de convoquer les états généraux du pays un certain mois de mai 1789. On connaît la grave suite… Celle-ci aura au moins permis de réformer structurellement et durablement l’organisation administrative du pays, mais ça, c’est une autre histoire… 😉

* * *

Terminons par cette belle mise en perspective des anciennes « provinces » d’Ancien Régime (qui correspondent ici au découpage des « gouvernements » militaires) et de nos régions administratives modernes (avant la réforme territoriale de 2015). On peut y constater que les « régions », nouvel échelon administratif et territorial instauré en 1972 (et disposant historiquement de compétences de développement économique et d’organisation des transports, ainsi que des lycées et de l’enseignement supérieur) ont été créées sur la base de périmètres et découpages relativement proches de ceux des anciens gouvernements et généralités de l’Ancien Régime (en particulier en ce qui concerne l’Alsace, la Lorraine, la Normandie, la Champagne-Ardenne, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon). Rien d’étonnant à cela : ces « provinces » de l’Ancien Régime correspondent elles-mêmes à ce que les géographes et historiens nomment les « régions historiques », des ensembles géographiques caractérisés par une certaine unité de peuplement, d’environnement(s) et de cultures (on pourrait parler dans une perspective plus moderne de territoires partageant une même « identité » – politique, culturelle, etc.).

Pour aller plus loin… 🔎🌍

Ce riche développement sur l’organisation administrative de la France d’Ancien Régime est en fait extrait de ma grande série consacrée à l’affaire de la Bête du Gévaudan. Je renvoie ainsi les passionné(e)s de grandes énigmes historiques vers cette vaste fresque documentaire sur l’histoire incroyable (mais vraie) de cette célèbre « Bête dévorante » de l’histoire de France. Une histoire extraordinaire qui, loin d’une simple légende, a fait plus d’une centaine de morts dans le territoire correspondant à l’actuel département de la Lozère, et a profondément marqué les mémoires des paysans de ces hautes et rudes terres du Massif central à la croisée du Languedoc et de l’Auvergne (affaire où la question de l’ancienne organisation territoriale et administrative de la France d’Ancien Régime fut d’ailleurs centrale !).

L’histoire extraordinaire d’un fait divers devenu haute affaire d’État, et qui aboutira notamment à l’organisation des plus grandes battues de l’histoire du Monde jamais réalisées contre un animal féroce.

L’histoire extraordinaire de trois années de terreur paysanne et de cauchemar grandiose constituant la plus grande énigme du règne de Louis XV, et qui a traumatisé tout un territoire comptant alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (et dont la Bête est devenue l’emblème).

Une histoire extraordinaire qui, au-delà de la résolution du mystère, a également beaucoup à nous apprendre sur la société et la France de l’Ancien Régime, entre crépuscule de la Royauté et montée en puissance des Lumières, entre condition et vie paysannes dans les hautes terres et quotidien de Cour, ainsi que sur l’histoire et la géographie d’une région d’une sauvage beauté, et qui correspond aujourd’hui globalement au département de la belle et secrète Lozère…

* * *

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés à plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

![Lire la suite à propos de l’article Les peuples de Gaule à la veille de l’annexion romaine [L’Histoire en cartes]](https://histoire-itinerante.fr/wp-content/uploads/2022/02/Carte_Gaule-et-ses-peuples-58-av.-J.-C.-1-254x300.jpg.webp)