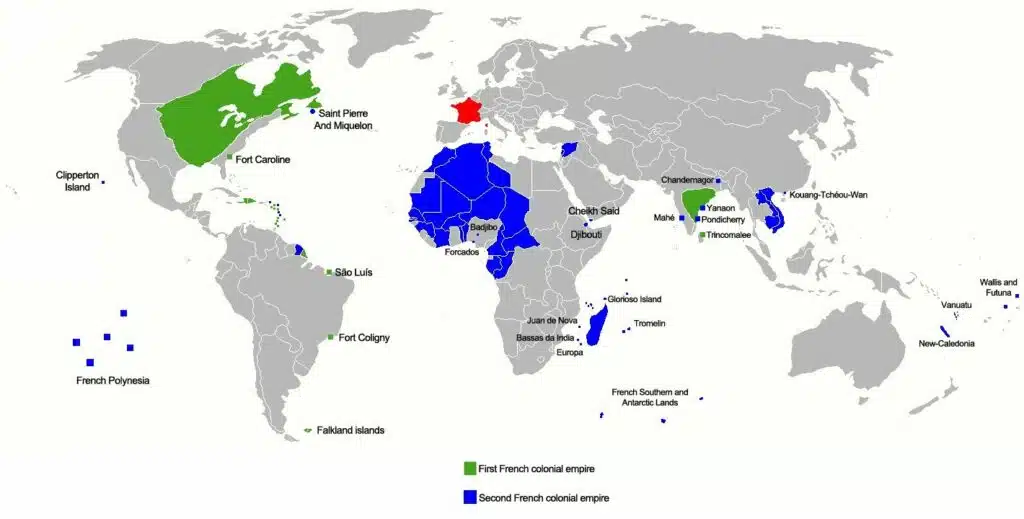

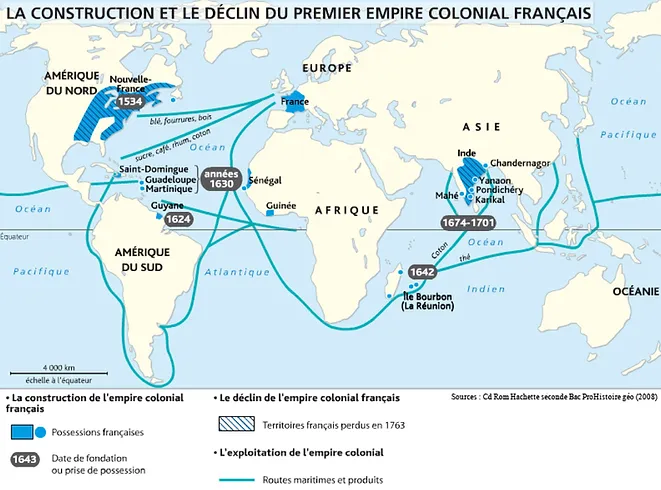

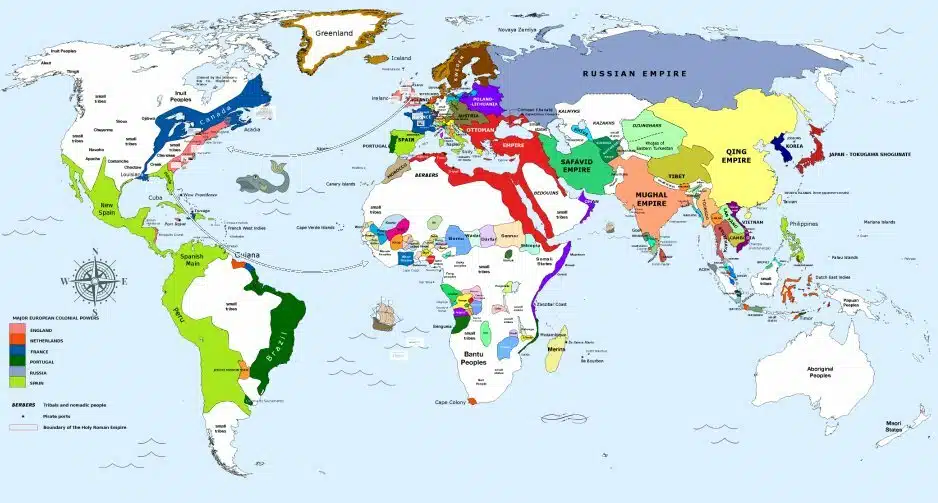

Une belle carte récapitulative représentant les deux grands empires coloniaux que la France a historiquement bâti dans le monde (avec un premier empire colonial français principalement construit en Amérique du Nord et aux Indes, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et un second empire colonial français essentiellement conquis durant la seconde moitié du XIXe siècle, centré sur l’ouest de l’Afrique et l’Indochine).

Dans ce nouvel épisode de « L’histoire en cartes », je vous propose ainsi de partir en particulier à la découverte du premier ensemble colonial fondé par la France entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, des colonies d’Amérique du Nord (Canada, Louisiane,…) et des Antilles (Saint-Domingue, Martinique,…) aux prospères comptoirs sur la route des Indes. Bonne lecture !

Le premier empire colonial français (1534-1803)

Comme nous allons le voir, la France de l’époque moderne est parvenue à construire un grand empire colonial et commercial, bâti entre le XVIe et le XVIIIe siècle (et connu aujourd’hui sous le nom de « premier empire colonial français »).

Un XVIe siècle d’exploration

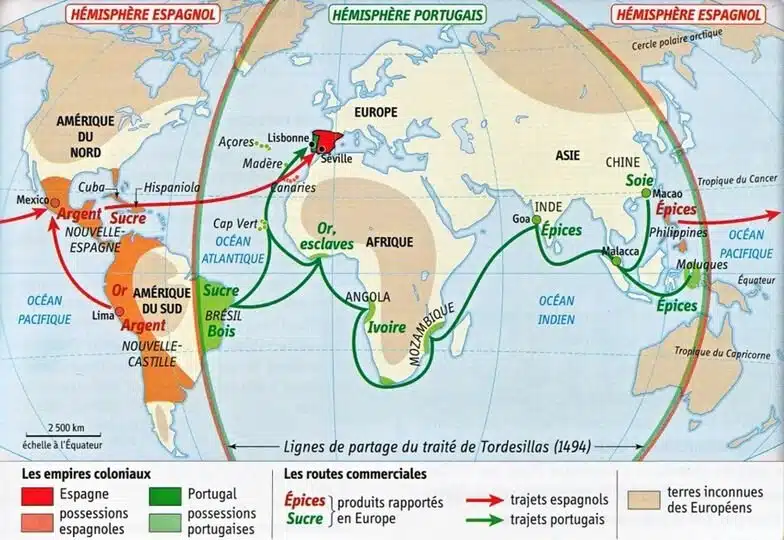

Longtemps restée une puissance maritime secondaire et à la traîne de la dynamique colonisatrice, la France se réveille d’abord au début du XVIIe siècle sous l’impulsion de François Ier, qui conteste l’hégémonie coloniale et le partage du monde entre Espagnols et Portugais que vient d’entériner le récent traité de Tordesillas. Défendant la thèse qu’une terre n’appartient pas à son inventeur mais à son possesseur, le roi de France finance les voyages de plusieurs grands navigateur (dont Cartier, qui explore et prend possession en son nom du fleuve Saint-Laurent en 1534).

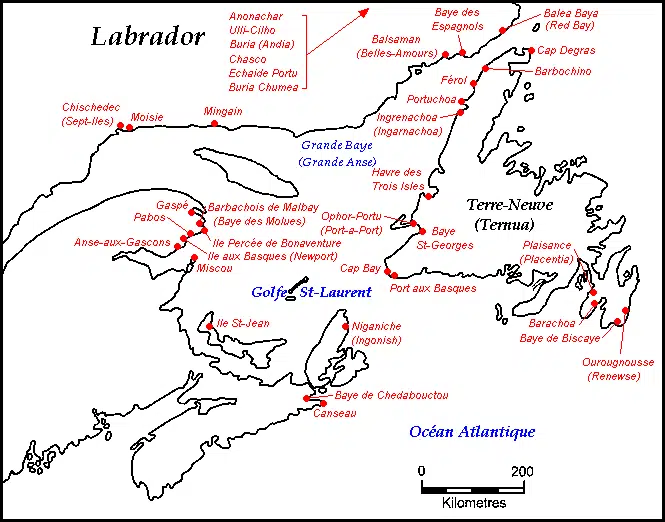

Les premières tentatives d’établissement outremer se soldent néanmoins toutes par des échecs, tandis que dans le même temps, le pays s’embourbe dans les tragiques guerres de religion et délaisse sa politique maritime et coloniale (néanmoins entretenue de facto par les pêcheurs de l’Atlantique qui se rendent à Terre-Neuve et nouent des contacts avec les Amérindiens, ainsi que par les flibustiers des Antilles, qui y installent quelques bases).

Empêtrée ensuite dans les guerres de religion, ce n’est que vers le milieu du XVIIe que la France s’intéresse de nouveau à l’outremer sous l’impulsion du cardinal de Richelieu, qui engage la construction d’une importante flotte de guerre en même temps que la colonisation des Antilles. Mais c’est véritablement avec la régence de Louis XIV et la nomination de Colbert que commence la grande politique maritime et coloniale qui va permettre en quelques décennies à la France de s’imposer sur la mer.

Le XVIIe siècle et la fondation des grandes colonies françaises outremer

Conscient du lien vital qui unit désormais Marine et commerce (le maintien des colonies et leur lucrative exploitation nécessitant en effet un contrôle étroit des routes maritimes), Colbert entreprend de faire de la Marine française la plus puissante d’Europe. Dans la continuité de la politique maritime d’un Richelieu (qui avait doté la France de sa première véritable marine royale), Colbert recrée ainsi rapidement une importante flotte de guerre (qui atteint le nombre rare de 250 bâtiments en 1683 !). Parallèlement, le brillant gestionnaire dote la Marine d’une administration centralisée (mise en place d’intendants et de commissaires), tout en développant et modernisant les infrastructures navales du pays (ports, arsenaux,…). Cette nouvelle marine, efficace, va ainsi permettre d’appuyer une grande politique coloniale, s’accompagnant de la mise en place d’une stratégie commerciale à l’échelle mondiale.

Il suffit de connaître la situation de la France et des pays qu’elle possède au-delà des mers pour ne pas mettre en doute qu’une marine florissante lui est nécessaire, tant pour protéger le commerce que pour défendre ses côtes.

L’amiral compte de toulouse à louis xiv en 1724, cité par vergé-franceschi dans « la marine française au xviiie siècle – les espaces maritimes » (1996)

Si la colonisation et le contrôle des mers sont alors pensés comme le reflet de la grandeur de la France et de son Roi, elles répondent aussi et surtout, dans l’esprit de Colbert et de Louis XIV, à une stratégie globale visant à faire prospérer l’économie française, via le renforcement commercial de la France. Une stratégie qui passe par une conséquente politique protectionniste, via laquelle Colbert encourage notamment le développement de l’économie maritime métropolitaine (construction navale, entreprises commerciales), tout en cherchant à circonscrire le commerce extérieur de la France aux seuls navires français – en cette période où les vaisseaux marchands hollandais et anglais dominent les mers. Afin de lutter contre l’hégémonie commerciale de ces derniers, Colbert met en place de grandes compagnies de commerce nationales, exerçant des monopoles d’exploitation ou d’importation : les compagnies des Indes, avec plus ou moins de succès (voir prochain encadré).

Dans cette politique maritime et commerciale très interventionniste (connue en économie sous le nom de « colbertisme »), la France de Louis XIV restera confrontée à des problèmes d’importance. Principalement, celui du déficit d’investissement privé dans les compagnies royales, ainsi que la férocité de la concurrence étrangère, qui sera ainsi fatale à plusieurs des grandes compagnies fondées par Colbert. Il faut dire que les Français ne disposent pas de systèmes économiques et financiers (manufactures, banques, compagnies, bourses,…) aussi performants que ceux des Hollandais ou des Anglais (qui ont bâti plus précocement leurs empires commerciaux). Ils ne disposent pas non plus d’un réseau de bases navales à travers le monde comme leurs rivaux (une faiblesse décisive de la stratégie française qui pèsera d’ailleurs lourd au siècle suivant..). Autant d’handicaps que viendra en partie contrebalancer la suprématie terrestre française durant les guerres de Louis XIV ; prolongements continentaux de la volonté française de contrer commercialement les autres puissances maritimes.

Zoom sur : les compagnies des Indes, le grand business colonial du XVIIIe siècle

La « compagnie des indes » est le terme générique qui désignait une compagnie gérant le commerce entre une métropole européenne et ses colonies. Ces grandes entreprises commerciales (qui existaient en symétrique dans plusieurs grands pays européens de l’époque) exerçaient notamment un monopole sur le commerce atlantique (vers les « isles » des Antilles) et/ou l’océan Indien (ce dernier correspondant au trafic avec les Indes orientales, un commerce majoritairement axé sur des produits de luxe – cotonnades, porcelaine, thé, épices, etc. – alors très à la mode chez les élites urbaines). Une situation de monopole commercial qui leur était attribué par l’Etat – bien souvent le premier actionnaire de ces compagnies.

Ainsi, ce type de compagnie n’était globalement pas à proprement parler une affaire privée, puisque placée sous la tutelle de l’Etat de son pays de rattachement (par exemple en France, la Compagnie des Indes dépendait du Contrôleur général des finances – l’équivalent de notre Ministre de l’Économie actuel). Ces compagnies avaient généralement pour plus gros actionnaires la noblesse de Cour (dont bien souvent le roi lui-même), mais également des plus petits nobles de robe ou d’épée, ainsi que les grands banquiers et négociants. D’autres milieux étaient aussi représentés, comme dans le cas de la compagnie française : un membre de l’Académie, un journalier d’un petit hameau normand, ou encore un certain Voltaire…

Ces compagnies n’étaient pas uniquement de simples entreprises économiques et commerciales. Il s’agissait également de véritables machines géopolitiques et diplomatiques, un précieux cheval de Troie des grands pays européens leur permettant d’installer et d’ancrer leur influence et emprise dans des contrées aussi lointaines géographiquement qu’hautement stratégiques économiquement et militairement (ce dans le cadre d’une concurrence considérable entre les différentes compagnies nationales !). La compagnie des Indes française par exemple (qui abandonne vers 1730 le monopole atlantique pour se recentrer sur le trafic avec les Indes dites « orientales » – Inde, Ceylan, Indonésie, (Indo)Chine, etc.), bénéficie ainsi du droit au nom du roi de France de conclure des traités avec les princes indiens, ainsi que de battre monnaie ou de rendre la justice.

Aussi puissantes que stratégiques, ces compagnies disposaient à cet égard de leurs propres forces armées et navales – qui en venaient parfois d’ailleurs à dépasser en investissement et en prestige celles de leurs propres flottes nationales correspondantes (en particulier concernant la France, dont la Marine royale reste le parent pauvre budgétaire des dépenses militaires). Elles constituaient probablement les plus grandes vitrines et symboles du développement économique et commercial que leurs empires coloniaux apportaient aux grands pays d’Europe partis à la conquête du (Nouveau) Monde. Siège de la Compagnie des Indes française, Lorient bénéficiait ainsi de l’immense prospérité de celle-ci, rivalisant de richesse avec les grands ports atlantiques du trafic triangulaire comme Bordeaux et Nantes.

Comme le note de façon très intéressante l’un des articles de Wikipédia consacrés à l’histoire des compagnies des Indes, ces dernières marquent également un pas décisif dans la marchandisation du monde, la période voyant en effet le public « s’imprégner d’un début de capitalisme fondé sur le commerce maritime » (période dont date à ce titre l’expression « toucher les dividendes de la paix »). Car en effet, les compagnies des Indes constituent le business global le plus lucratif de l’époque : à titre d’illustration, la Compagnie des Indes française reverse en 1731 pour 41 millions de dividendes à ses actionnaires, 34 millions en 1740 XIV!

Des chiffres fabuleux pour l’époque : c’est plus de trois fois le budget de la marine française de 1739 (on peut ainsi comprendre le ministre Maurepas lorsque ce dernier demande – en vain – qu’une partie de ce bénéfice soit affecté à la construction des vaisseaux de guerre… !). Et de florissantes affaires qui ne manquent pas de susciter les jalousies et convoitises des pays rivaux (en particulier concernant la France de l’East India Company britannique, qui n’apprécie guère la position de force qu’a pris le roi de France en Inde au début des années 1740 – ironiquement sans vraiment s’en rendre compte ni l’avoir recherché d’ailleurs…).

Au-delà de l’enrichissement considérable qu’elles apportent aux élites de leurs pays, les compagnies des Indes constituent également à l’époque leur bras armé dans les différents océans où elles viennent exercer leurs monopoles. La Compagnie des Indes française, à titre d’exemple, enregistre ainsi des dépenses militaires considérables (et assurant de fait la défense des intérêts français dans l’océan Indien) : Pondichéry, fortifiée avec soin, est considérée par les Indiens comme l’une des meilleures places fortes de la région, et les navires de la Compagnie, à l’armement important, aux équipages expérimentés et rompus au combat naval, sont très proches des navires de guerre (dont ils se confondent d’ailleurs très facilement avec ces derniers sur les tableaux d’époque pour l’œil non averti !). Autant de circonstances qui placeront ainsi ces compagnies au cœur des affrontements navals de ce siècle.

Amérique du Nord, Antilles, Indes : les grands territoires coloniaux français

Malgré ces faiblesses, la France de la fin du XVIIe siècle va néanmoins réussir à se constituer un grand empire colonial, en particulier en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

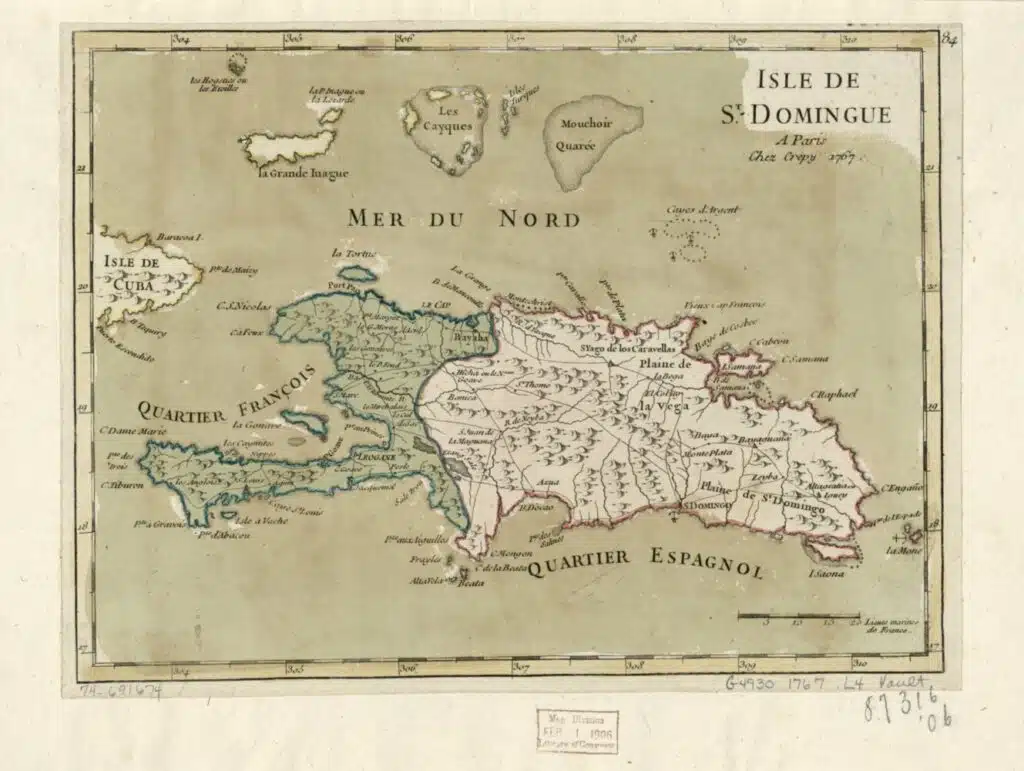

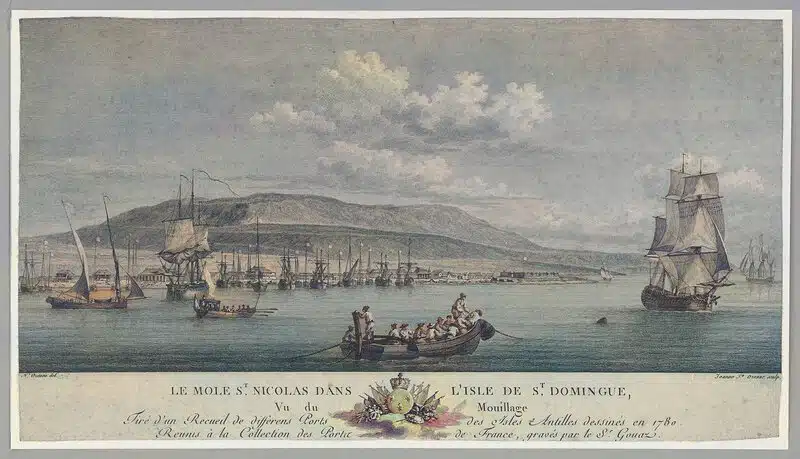

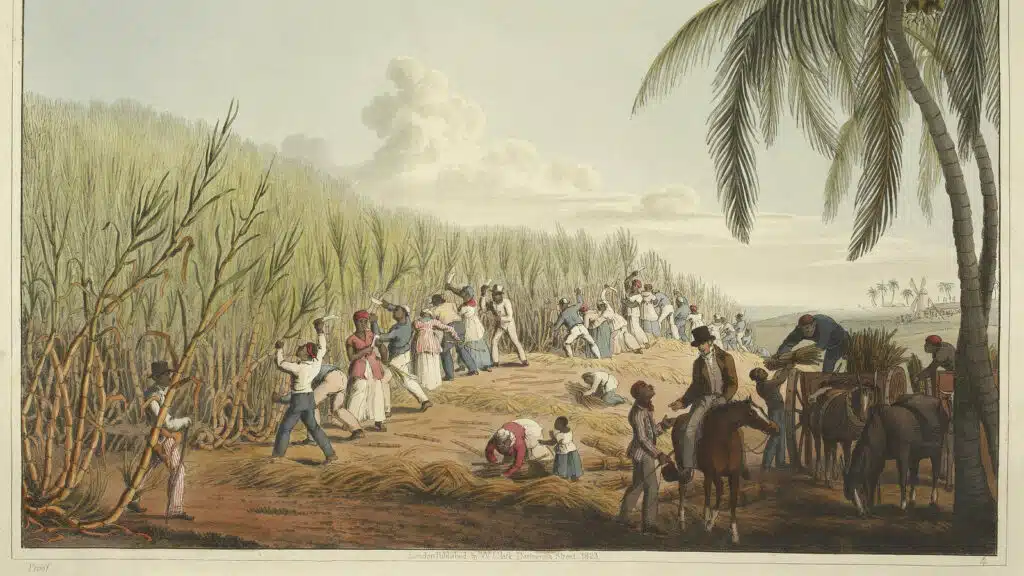

Les possessions antillaises : les précieuses « îles à sucre » de la France

Si les Espagnols sont les premiers à s’installer aux Antilles après leur découverte par Colomb, les Français (comme les Anglais et les Néerlandais) colonisent les îles à l’époque de Richelieu – exploitant déjà le déclin consommé de la puissance espagnole. Rapidement, l’implantation de la canne à sucre s’y manifeste comme la plus profitable des économies de plantation, et l’arrivée de colons comme l’esclavage se développe. En quelques décennies, les Antilles françaises deviennent densément peuplées et voient l’apparition de nombreuses villes et ports marchands, où sont également présents de nombreux flibustiers ou boucaniers. Déjà théâtres de nombreuses batailles à la fin du siècle (répercussion outremer des guerres – Hollande, Ligue d’Augsbourg – qui déchirent alors le continent et les puissances européennes), les Antilles voient alors fortement diminuer la présence hollandaise et espagnole au profit des Anglais et surtout des Français, qui tirent désormais de très gros profits de leurs îles à sucre.

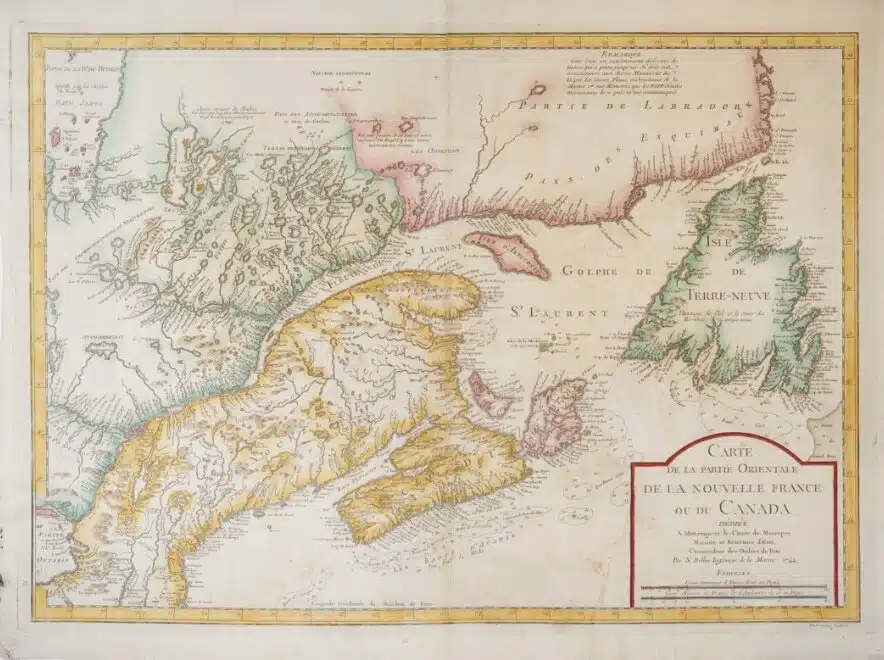

La Nouvelle-France : la colonie la plus « aboutie » du premier empire colonial français

La Nouvelle-France, la grande colonie française d’Amérique du Nord, est sans doute la plus aboutie de ces colonies. Dotée d’une administration similaire à celle d’une province française (avec à sa tête un gouverneur, un intendant, et où est appliquée la législation française), cette colonie nord-américaine a pour but premier l’exploitation des ressources de la colonie, c’est-à-dire celle des aires de pêche, ainsi que la lucrative traite des fourrures et l’exploitation du bois. L’agriculture a également été développée dans les régions-berceaux de la colonie que sont la vallée du Saint-Laurent et l’Acadie (actuelle Nouvelle-Ecosse).

Après une installation et un démarrage difficiles (dus notamment aux conditions climatiques), la population augmente rapidement grâce à la politique de peuplement impulsée par Colbert, pour atteindre 12 000 personnes vers 1700. Une démographie bien faible comparée en particulier aux colonies anglo-américaines voisines (rapport d’un à vingt dans les années 1750 : environ 70 000 habitants pour l’ensemble de la Nouvelle-France contre près de deux millions pour les Treize Colonies britanniques), mais en forte croissance. Croissance se nourrissant d’un encouragement massif au départ (mais peu suivi), à une politique d’assimilation des populations amérindiennes (qui se voient instruites et converties à la foi chrétienne, et avec lesquelles le métissage est important), et enfin et surtout à une politique nataliste.

Cette nouvelle société coloniale répond à ses propres coutumes et ses libertés, et l’on peut déjà y voir la naissance d’un peuple canadien. Des institutions religieuses sont implantées pour contrôler cette nouvelle population hybride (sans parler des nombreuses missions – notamment jésuites – qui s’y établiront de leur propre initiative), avant que la colonie de la Nouvelle-France ne devienne une possession pleine de la Couronne (et se voit ainsi dotée d’une administration similaire à celle d’une province française, avec à sa tête un gouverneur et un intendant).

À la fin du XVIIe siècle, les territoires sous contrôle de la colonie continuent de s’étendre considérablement, du fait notamment de la nouvelle vague d’explorations encouragée par Louis XIV. En 1670, le tour des Grands Lacs est ainsi réalisé, et en 1682, Cavalier de La Salle descend le Mississippi et revendique au nom du royaume de France toute la région, qu’il nomme Louisiane en l’honneur de son roi. En seulement un siècle, la Nouvelle-France est ainsi passée d’un réseau de comptoirs à une immense et prospère colonie royale s’étendant sur près de 4 fois la France, faisant taire (pour un temps seulement) les ambitions espagnoles puis anglaises sur cette partie de l’Amérique.

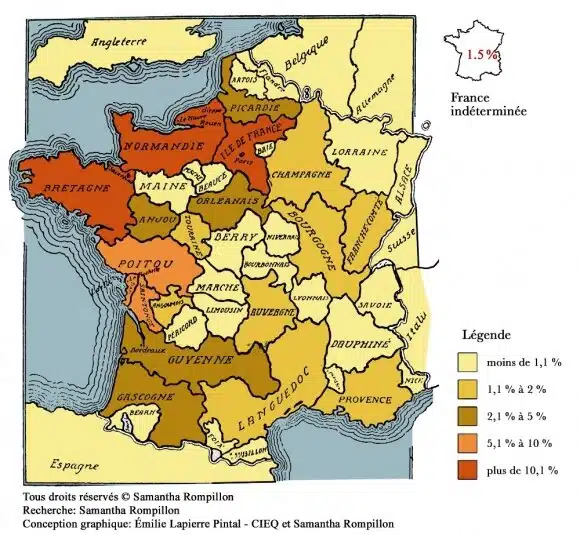

Au début des années 1740, la Nouvelle-France et la Louisiane comptent à peu près 50 000 habitants, dont les familles souches proviennent essentiellement de la France de l’Ouest. Depuis les années 1700, le flux de l’émigration s’est limité pour l’essentiel aux militaires et aux marins. La croissance démographique de la colonie française (qui se limitait à 2 000 habitants en 1660, 16 000 vers 1700) est due à une natalité exceptionnelle de l’ordre de 65 pour 1 000.

Malgré cette vitalité démographique, l’État n’a guère encouragé les Français à s’installer en Nouvelle-France et en Louisiane, voire y a même pris des mesures restrictives (comme l’interdiction faite aux Protestants de s’établir au Canada). L’interminable hiver canadien a aussi rebuté nombre de candidats potentiels à l’émigration. En 1755, le quart de la population canadienne vit dans les villes de Québec (7 à 8 000 habitants), Montréal (4 000 et Trois-Rivières (1 000). Un effort est également fait pour accélérer le peuplement de Détroit (dont la ville américaine porte toujours le nom), la clé de voûte des Grands Lacs. La Louisiane, colonie presque marginale, compte alors quant à elle à peine 4 000 habitants d’origine française.

Calquée sur le modèle administratif et politique de sa métropole, la Nouvelle-France constitue ainsi un parfait microcosme de sa Métropole, une sorte de France miniature sur le continent américain, qui a rapidement développée sa propre culture, façonnée par les contraintes locales (climat, isolement, environnement, relations commerciales et métissage avec les populations amérindiennes). Principal bassin de peuplement de la colonie, le Canada se démarque bientôt par une identité propre et marquée, et au début du XVIIIe siècle, on a déjà assisté à la naissance d’une nation canadienne, d’essence catholique et paysanne, mais aussi déjà largement métissée au fur et à mesure que les célèbres « coureurs des bois » épousaient les femmes des tribus amérindiennes qu’ils avaient fréquentées. De façon générale, les Canadiens nés au pays considèrent la vallée du Saint-Laurent comme leur patrie.

L’essor de la compagnie des Indes orientales

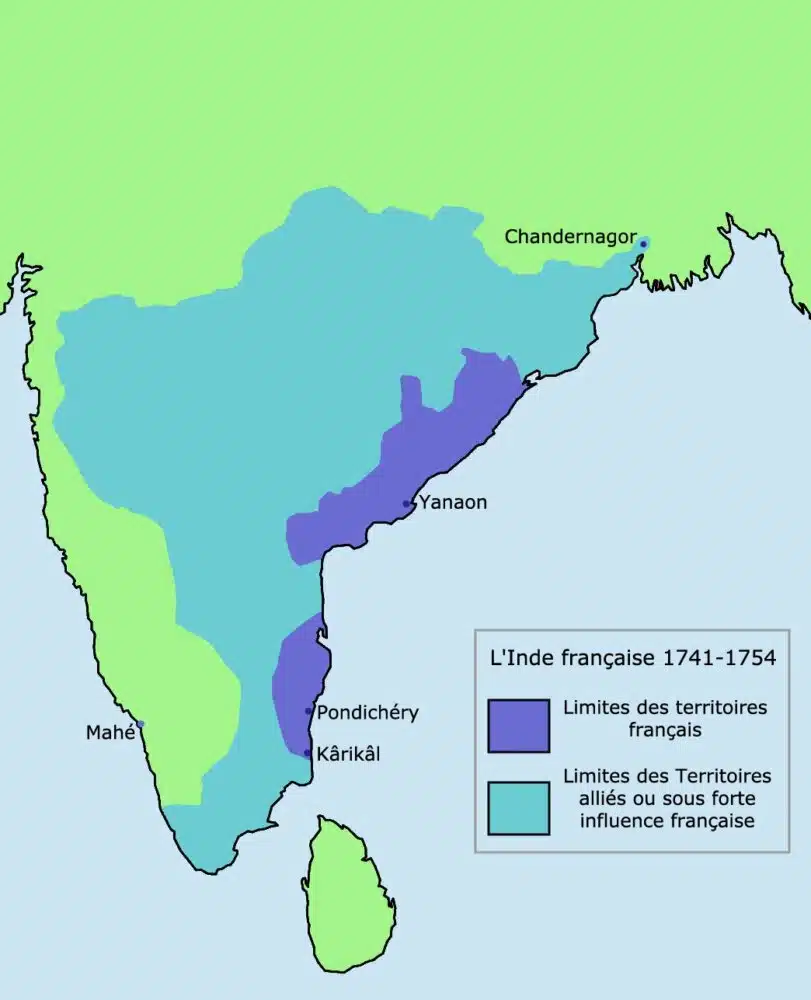

Du côté de l’Asie enfin, si toute la première vague de compagnies commerciales et de colonisations impulsées par Richelieu puis Colbert (Inde, Madagascar,…) s’y solde par de cuisants échecs, la fin du XVIIe siècle y voit le vent tourner par les Français et ces derniers y développer un commerce florissant. Grâce en particulier au grand comptoir commercial de Pondichéry (Inde), ainsi qu’à sa grande base navale de l’Isle de France (précieuse étape aux navires de commerce et de guerre sur la route des Indes), la compagnie des Indes orientales fondée quelques décennies plus tôt par Colbert connaît en effet un essor fulgurant, permettant d’asseoir solidement l’implantation des Français sur le continent asiatique. Si la compagnie connaîtra des difficultés durant les guerres franco-hollandaises (et ne sera jamais en situation de contrôle de l’océan indien), elle bénéficiera toutefois pleinement au début du XVIIIe siècle de la perte de vitesse de la marine et du commerce néerlandais, se mettant ainsi à engranger de fabuleux bénéfices (cf. encadré sur les compagnies des Indes).

* * *

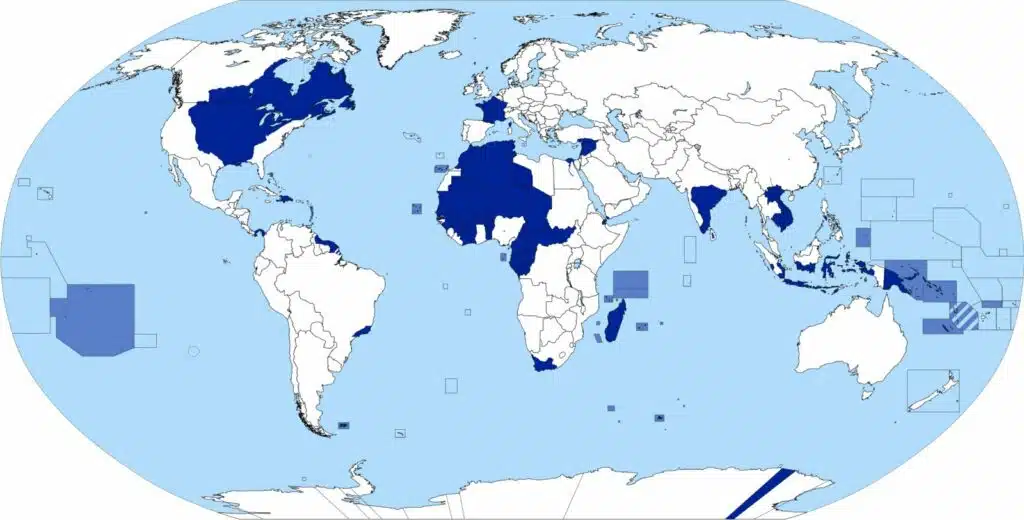

Un empire colonial à l’importance économique vitale pour le royaume

Au début du XVIIIe siècle, l’espace colonial français peut ainsi être divisé en trois grandes zones géographiques distinctes : la Nouvelle-France (Canada, Acadie, Louisiane,…), les Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe,…), et l’ensemble des possessions françaises aux Indes (régions de Pondichéry et de Yanaon) et sur la route de ces dernières (comptoirs du Sénégal et d’Afrique du Sud, « Isle-de-France » – l’actuelle Île Maurice,…).

(© Hachette seconde Bac. Pro.)

En cette époque de grand développement du commerce international, l’ensemble de ces possessions (appelées ultérieurement les « vieilles colonies ») exercent une importance économique (et géopolitique) absolument vitale pour le royaume de France. Les Antilles jouent en effet le rôle de pourvoyeuses de sucre ré-exportable vers le reste de l’Europe (un commerce hautement rentable et véritable « machine à cash » de l’État français de l’époque) ; le Sénégal, le réservoir et fournisseur de « main d’œuvre servile » (via la traite négrière et le commerce triangulaire) ; Saint-Pierre et Miquelon, la morue (les Grands Bancs de Terre-Neuve constituant alors la plus importante zone halieutique du monde !) ; les Indes françaises, les épices et les produits de luxe ; et la Réunion, enfin, une base stratégique ainsi qu’un apprécié lieu de relâche…

Au tournant des années 1750, les établissements français des Indes occidentales (Antilles) et de l’Amérique du Nord représenteront plus du quart du commerce français d’outremer, et auront suscité depuis un siècle le développement considérable d’un grand nombre de ports de la façade atlantique. La cité portuaire de Saint-Malo devient ainsi florissante grâce au produit de la pêche dans l’Atlantique nord et dans le golfe du Saint-Laurent ; La Rochelle constitue l’entrepôt du commerce des fourrures (la plus importante des activités économiques du Québec et de la région des Grands Lacs) ; Nantes est la plaque tournante du commerce du café, et Bordeaux, enfin, le centre de (re)distribution du sucre qui arrive en masse des Indes occidentales françaises (et notamment de Saint-Domingue, qui est alors devenu l’une des principales zones de production mondiale de richesses !).

De Madras aux rives du Saint-Laurent, de Praya à la Chesapeake, de Pondichéry à Louisbourg, le XVIIIe siècle – celui de Montcalm et de Wolfe, celui de la Galissonnière et de Byng –, s’inscrit en un moment de l’histoire où la mer devient l’élément privilégié du monde, faisant de Gibraltar un verrou anglais à partir de 1704, de Minorque (française de 1756 à 1763) ou de Belle-Isle (anglaise de 1761 à 1763) d’indispensables monnaies d’échanges en 1763, du Canada, mais surtout des îles à sucre et des treize colonies, des espaces à rentabiliser, à exploiter, à peupler, donc à défendre ou à conserver.

Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle, pp. 14 et 15.

* * *

La perte du premier empire colonial français (guerre de Sept Ans)

Si l’exceptionnelle croissance maritime que connaîtra le royaume durant la paix d’Utrecht fera donc le bonheur et la prospérité de la France de Louis XV et du cardinal de Fleury (et le malheur du million d’esclaves français des Antilles), il est important de souligner que cette réalité est loin d’être apparente à la majorité de la population du pays. En effet, le poids de l’économie agricole reste prédominant dans la France rurale de l’Ancien Régime, et exceptées les populations résidant à proximité des grands ports atlantiques ou le long des façades littorales, bien peu des millions de paysans que comptent la France ont conscience de la dimension maritime considérable qu’a prise leur pays. Si cette prospérité coloniale et commerciale (et la dépendance croissante de l’économie du royaume à cette dernière qui l’accompagne) n’est donc pas forcément évidente pour l’opinion française, elle frappe néanmoins les observateurs étrangers comme le lointain roi de Prusse : ainsi notre bon vieux Frédéric II de noter en 1746 que celle-ci est l’« objet de la jalousie des Anglais et des Néerlandais ». Comme j’ai l’occasion de le souligner au fil de ma grande série sur la guerre de Sept Ans, c’est l’un des grands paradoxes de la période : la paix apporte une forte expansion (économique, commerciale, coloniale) au pays, laquelle se transforme en facteur de guerre en suscitant l’hostilité croissante du Royaume-Uni. Et comme nous l’avons également esquissé, il faudra malheureusement pour les décideurs français beaucoup de temps pour en prendre conscience, et pousser à des petites hausses de crédit pour la marine de guerre.

En ces temps où la France est devenue très dépendante de son commerce issu de ses colonies des Antilles, la défense de ces dernières va s’ériger comme la priorité absolue de la politique mondiale de l’État français. Et à défaut de pouvoir se payer la Marine de guerre qui serait nécessaire à la conservation de cet empire maritime, c’est la colonie française d’Amérique du Nord qui va jouer le rôle de défense indirecte des colonies antillaises. En effet, si la valeur économique de la Nouvelle-France demeure limitée pour Versailles, il en est tout autrement de son importance sur le plan géostratégique. En cette époque où la France de Louis XV est devenue la seconde puissance maritime de la Planète et est engagée de fait dans un duel mondial avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-France va ainsi acquérir une fonction stratégique (et assez cynique du point de vue de ses colons dont elle constitue désormais la patrie) : occuper et mobiliser des forces considérables de l’Angleterre à peu de frais :

Il suffit de s’en tenir aux « isles », joyaux de la couronne des Lys outre-mer, pour résumer comment l’entreprise coloniale était conçue en France. Les instructions royales de 1755 sont à cet égard très explicites : « Les Antilles ne sont absolument que des établissements de commerce ». Malgré ce dogme mercantiliste, l’idée d’un domaine royal au-delà des mers transparaît néanmoins des courriers diplomatiques, que les cartes ne manquent pas non plus de projeter. De ce point de vue, les considérations stratégiques plus qu’économiques dans l’estime de l’Amérique du Nord l’emportent, comme l’illustrent les mémoires de La Galissonnière et du maréchal de Noailles sur la défense du Canada et des empires espagnol et français. Ainsi la colonie était-elle vue comme un front de diversion pour protéger l’essentiel, les Antilles, argument principal justifiant sa défense – et les dépenses conséquentes. On conviendra que ce point de vue, qui était celui du pouvoir, pouvait ne pas être partagé par les habitants de la Nouvelle-France.

François Ternat, Partager le monde : Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), p. 537

En réalité, le Canada et l’Amérique française ont une importance stratégique, car les Anglais attachent une telle importance à leurs colonies continentales d’Amérique qu’ils distrairaient des forces importantes pour les défendre, forces qu’ils ne pourraient employer en Europe. Or si la vallée de l’Ohio, qui relie les grands lacs au Mississippi, est abandonnée, le commerce du Canada est perdu, la Louisiane menacée et le Mexique, qui appartient à l’allié espagnol, est également menacé. Il faut donc encercler les colonies anglaises pour inquiéter le gouvernement de Londres, qui immobilisera alors flotte et armée. On pourra sauver le commerce français avec les Antilles et mettre un terme à l’expansion britannique sans même avoir une marine capable de lutter à armes égales avec la Royal Navy. En construisant des forts dans l’Ohio, on peut très bien se passer de la flotte qui correspondrait normalement à l’importance des intérêts économiques et coloniaux de la métropole. Le raisonnement est hardi, il correspond aux nécessités de l’heure et préfigure la stratégie de Napoléon, qui, avec le blocus continental, croyait vaincre l’Angleterre après Trafalgar, sans disposer d’une flotte de guerre capable de vaincre la Royal Navy.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 204-205

Cette vision géostratégique d’une Nouvelle-France servant de « front de diversion » à l’affrontement mondial avec l’Angleterre sera particulièrement explicite durant les guerres de Succession d’Autriche (1740-1748) et de Sept Ans (1756-1763). Durant ces deux conflits séparés par une courte paix (et que l’on peut considérer comme les premiers véritables conflits planétaires de l’Histoire !), l’Amérique du Nord concentrera une grande partie des affrontements franco-britanniques outremers, et la Nouvelle-France perdue sera sacrifiée par les négociateurs français du traité de Paris afin de récupérer « l’essentiel » : les îles à sucre des Antilles (que les Britanniques avaient en partie conquises), qui continueront de faire la richesse du royaume des Bourbons jusqu’à la Révolution française.

De façon plus générale, vous l’aurez compris, ce que l’on a appelé le « premier empire colonial français » se sera davantage apparenté à un empire économico-commercial, moins basé sur le peuplement de territoires lointains que sur le contrôle de territoires outremers tournés vers la production de denrées coloniales, ensuite exportées et transformées en France ou revendus à l’étranger, et fournissant ainsi de juteux bénéfices commerciaux dont la taxation alimentaient substantiellement les caisses de la Royauté. Ce qui expliquera notamment l’abandon des Canada au profit des Antilles lors du fameux traité de Paris de 1763 qui mettra fin à la guerre de Sept Ans.

* * *

Si les territoires coloniaux auront donc substantiellement alimenté la vitalité économique de la France, en cette époque où le commerce extérieur était pensée comme la principale source de richesses des Nations, il est également important de souligner que cette dernière réalité sera beaucoup moins vrai pour le royaume hexagonal que pour les autres grandes puissances maritimes, la France demeurant en premier lieu une puissance agricole. Ainsi, contrairement à des pays comme la Grande-Bretagne qui vivent tout entier pour et de leurs colonies (dont la richesse et l’économie britanniques sont complètement dépendantes), concernant la France, ce seront surtout les grands ports tournés vers le commerce atlantique – Nantes, Bordeaux, Brest, Rochefort, Saint-Malo, Dunkerque, etc. – et leurs hinterlands qui bénéficieront du développement économique et industriel lié au commerce et à l’activité coloniale. Autrement dit, le « phénomène » colonial n’impactera et ne profitera surtout en France qu’à des régions situées en périphérie du royaume, modifiant peu de facto l’économie et le quotidien des grands espaces agricoles situés au cœur du pays (réalité qui fera dire à un Ministre d’État dès la fin du XVIIIe siècle qu’il eut mieux valu investir toutes les sommes dépensées depuis deux siècles pour les colonies dans le développement des régions rurales les plus pauvres du Royaume… !).

Car comme l’Histoire va bientôt le mettre en évidence, bien que remarquablement prospère, l’empire colonial français (qui n’est d’ailleurs pas considéré comme tel à l’époque – on parle surtout de « colonies » voire « d’établissements de commerce ») souffre en effet de lourdes faiblesses structurelles, et qui ne tarderont pas à se révéler insurmontables. En particulier : un faible peuplement (surtout en Amérique du Nord, comparé aux Treize Colonies britanniques voisines), un sous-investissement chronique de la Métropole envers sa Marine ainsi qu’envers ses colonies tout particulièrement en matière d’infrastructures stratégiques (grandes bases navales, arsenaux, plateformes de radoub, etc.), et une très mauvaise liaison maritime entre la première et ces dernières, malgré leur importance économique désormais capitale pour le pays (et ce particulièrement en temps de guerre – ce qui n’est pas une problématique anodine… !).

En fait, comme nous y invite souvent l’Histoire, les choses ne doivent pas être vues dans une perspective seulement statique, mais aussi dynamique. Considérée ainsi selon cette dernière focale, la France du milieu du XVIIIe siècle est, certes, une très grande puissance (surtout par sa démographie et superficie), mais néanmoins une puissance stagnante, presque déclinante comparée au « Grand siècle » (période correspondant au règne de Louis XIV). Ceci du fait notamment d’une lourde inertie des élites dirigeantes, adossée à un fonctionnement assez archaïque en matière d’organisation politique, économique et sociale (noblesse frondeuse et conservatrice, faible urbanisation et industrialisation, grande pauvreté et niveau élevé d’inégalités, surcontrôle étatique et économie semi-moyenâgeuse, diplomatie défaillante, organisation territoriale et administrative complexe et archaïque, mobilités sociales quasi-inexistantes,…). Alors que la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle est désormais gouvernée directement (via son Parlement) par la coagulation de sa noblesse et sa bourgeoisie – elles-mêmes ancrées dans une certaine « Modernité » (Grande-Bretagne où la politique s’apparente à ce titre à un jeu à trois bandes entre Royauté, Parlement et population/opinion), c’est alors presque tout le contraire de la France de Louis XV puis de Louis XVI, où l’aristocratie (noblesse de sang et de robe) demeure peu ou prou écartée du pouvoir (dynamique engagée sous Richelieu et parachevée sous le règne de Louis XIV). Durant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, alors que l’aristocratie britannique se révèle donc pleinement partie prenante pour ne pas dire motrice des transformations économiques, politiques et sociales qui concourent à faire de l’Angleterre la première puissance maritime et marchande de la Planète, l’aristocratie française se démarque a contrario par son hostilité aux tentatives de réformes (fiscale, administrative, institutionnelle,…) menées par la Royauté tout au long du XVIIIe siècle, et il faut bien le dire par son arcboutisme sur ses privilèges – un phénomène bien documenté et parfois qualifié de « réaction aristocratique » ou encore de « réaction nobiliaire » qui participera d’ailleurs des grandes racines de la Révolution française !

Face à cette France (au sens propre !) « archaïque » et en déclin, et bien que deux fois plus petite et trois fois moins peuplée que cette première, l’Angleterre apparaît ainsi en ce milieu du XVIIIe siècle comme une puissance moderne, bien organisée, déjà très développée sur le plan économique, et également très efficace sur le plan fiscal, (géo)politique et colonial (voir article ci-contre). Une puissance certes encore « émergente », mais déjà dominante de fait sur de nombreux plans (notamment maritime, commercial, financier et diplomatique), comme la France en prendra pleinement la mesure à ses dépens durant la désastreuse guerre de Sept Ans. Guerre où elle perdra la quasi-totalité du vaste et prospère empire colonial que nous venons de décrire ici (à l’exception de ses très lucratives îles antillaises !). Mais ceci est une autre histoire… 😉 (voir liens ci-dessous !)

Le second empire colonial français (1815-1946)

[Développements à venir sur le second empire colonial ainsi que les particularités et grandes différences entre ces deux empires coloniaux historiques de la France !]

*****

Pour aller plus loin… 🔎🌎

Cet épisode de la série des « Il était une fois… » du blog sur le premier empire colonial français est en fait extrait de ma grande série consacrée aux origines de la guerre de Sept Ans (1756-1763). Si le sujet des empires coloniaux et du « grand XVIIIe siècle » vous intéressent (ce fut en effet une période charnière de l’histoire moderne), je vous oriente ainsi vers la découverte de cette riche série documentaire traitant de cet immense conflit, considéré par de nombreux historiens comme l’une si ce n’est “la” première guerre véritablement « mondiale » de l’Histoire. Un conflit qui débutera (et se propagera) en effet dans l’ensemble des empires coloniaux du monde, lui conférant ainsi une dimension planétaire et maritime inédite.

Une guerre constituant en outre le plus grand choc de l’intense conflit global qui opposera tout au long du XVIIIe siècle la France et la Grande-Bretagne pour la domination (de la mondialisation) du monde ; une suite ininterrompue de conflits, de Louis XIV à Waterloo, d’ailleurs qualifié de « Seconde guerre de Cent Ans » par certains historiens. Une passionnante série d’articles en forme de grande fresque historique, qui vous portera ainsi des Grandes Découvertes à la chute du Canada et des Indes françaises, et de la fondation des grandes empires coloniaux européens outremers et de la naissance de la mondialisation maritime à l’émergence d’un nouvel ordre mondial caractérisé par l’hégémonie planétaire britannique (sur les plans maritime, colonial, économique,…). Une grande série qui vous amènera aussi à mieux comprendre tant les racines de la guerre d’Indépendance américaine que celles de la Révolution française et des guerres napoléoniennes ; autant d’événements qui structureront décisivement notre monde contemporain !

* * *

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel,…) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces deux domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

![You are currently viewing Le premier (1534-1803) et second (1815-1946) empire colonial français [L’Histoire en cartes]](https://histoire-itinerante.fr/wp-content/uploads/2022/10/Les-2-empires-coloniaux-francais.jpg.webp)