Qui, en France, n’a jamais entendu parler de la célèbre Bête du Gévaudan ?

Cet animal, non-définitivement identifié, a fait vivre au XVIIIe siècle l’alors territoire du Gévaudan (correspondant globalement à la Lozère actuelle) dans une terreur inimaginable.

D’avril 1764 (date des premières attaques attribuées à la bête) au mois de juin 1767, des centaines d’enfants, d’adolescents, de jeunes femmes (et même de vaillants paysans adultes) vont être attaqués par cet animal qui ressemble à un gros loup mais agit très différemment de ce dernier, et qui tuera au total selon les estimations entre 80 et 130 personnes (et en blessera des centaines d’autres).

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Si l’énigme de la bête du Gévaudan divise les historiens quant à la nature exacte de la Bête (un ou plusieurs loups anthropophages ? une hyène ? un hybride chien-loup ? autre chose… ?), l’affaire a pris des proportions peu connues aujourd’hui, mais qui ont laissé un profond traumatisme chez les hommes de ces terres à la vie rude, qui comptent alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (au point que lorsque l’écrivain Stevenson traversera le pays en 1878, de nombreux paysans refusent encore de sortir la nuit…).

Les gigantesques battues menées par les habitants, chasseurs et soldats à l’époque compteront parmi les plus importantes de l’Histoire. L’affaire prendra également des proportions nationales quand l’un des meilleurs louvetiers du Royaume, puis le lieutenant des chasses personnel du roi Louis XV, seront dépêchés sur place pour tenter de résoudre l’affaire, et s’y casseront les dents…

En 2020, de passage en Lozère, j’eus pour la première fois l’occasion de réaliser une petite virée sur plusieurs lieux emblématiques de l’histoire de la Bête : les nombreuses sculptures érigées en son honneur, ses différents musées, le village de l’homme qui aurait définitivement tué la Bête, ainsi qu’une randonnée dans la forêt où la Bête avait son repaire et fut tuée lors d’une ultime battue (randonnée d’ailleurs réalisée un drôle d’après-midi d’orage du mois d’août, dans un temps de fin de monde qui m’avait alors sacrément bien mis dans l’ambiance…).

Fort depuis de nombreuses lectures et voyages sur les lieux de l’affaire, je me propose ainsi de vous ramener 260 ans en arrière, au cœur de cette histoire légendaire… (via une riche fresque historique – rythmée en quatre chapitres – qui constituera également l’occasion d’une profonde et passionnante immersion dans la condition paysanne et société d’Ancien Régime, un univers social et politique si méconnu et différent de la France d’aujourd’hui…). Bonne lecture !

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Après avoir vu les grands développements (chapitre I et chapitre II) puis le grand dénouement de l’histoire dans le troisième chapitre (disponible ici), dans ce quatrième et dernier chapitre, nous allons nous intéresser maintenant aux différentes hypothèses développées par les historiens quant à la question de la nature exacte de la Bête. Ceci avant de clôturer sur les enseignements de cette extraordinaire histoire ainsi que son impact sur les populations et les mémoires du pays, et avant de réaliser enfin un ultime voyage sur les lieux de l’affaire. Bonne lecture !

* * *

Le mystère de la Bête du Gévaudan

S’il y a bien un point sur lequel on peut s’accorder concernant la nature exacte de la Bête, c’est que le sujet divise les historiens !

Qu’était donc la Bête du Gévaudan ?

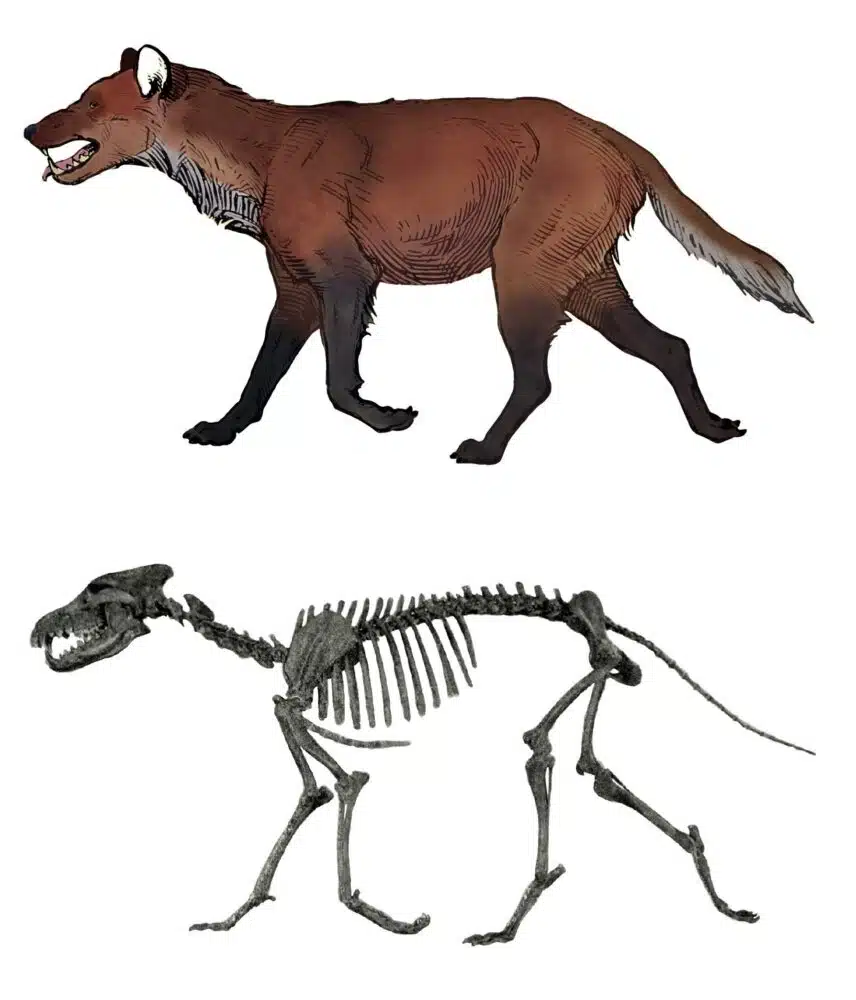

Pour beaucoup d’entre eux – et les plus consensuels, la Bête était un loup ou plusieurs loups anthropophages – c’est-à-dire des loups mangeurs d’hommes. Un contexte précis (raréfaction des proies, humains isolés dans la nature et constituant des proies faciles, puis contexte de peur collective…) auraient incité des loups, solitaires ou en meute, à s’attaquer à l’homme pour se nourrir. Ceux-ci y auraient pris goût, et auraient ainsi mangé de l’humain jusqu’à être finalement éliminé par celui-ci (pour faire simple…).

Pour un ensemble d’autres historiens et spécialistes de la Bête et du loup, cette explication ne tient pas.

À la lumière de l’éthologie (la science du comportement animal), ces derniers affirment d’une part que le loup serait bien trop craintif de l’homme pour réaliser une telle entreprise, surtout dans la durée. Selon nos spécialistes lupins, le loup affamé s’attaquerait éventuellement à des humains blessés, allongés et/ou ne manifestant aucun signe de vie, mais pas à des humains actifs et vigoureux ; et ce encore moins dans le contexte d’une présence parallèle massive de proies bien plus faciles – vaches, porcs, moutons, etc. (qui pullulent littéralement dans ce pays d’élevage). Une explication aurait pu se trouver en la personne du loup enragé, qui est effectivement très susceptible d’attaquer l’homme. À ceci près que ce dernier meure rapidement de la maladie (en quelques jours). De plus, il faut bien signaler qu’aucun cas de rage n’a été constaté chez les victimes comme chez les survivants des attaques…

D’autre part, ce raisonnement ne collerait pas avec beaucoup de caractéristiques du comportement de la Bête. Les attaques de celles-ci ne semblent pas toujours dictées par la faim (à de nombreuses reprises, après avoir tué et dévoré une victime, la Bête s’attaque à nouveau quelques heures plus tard à de nouveaux êtres humains – parfois jusqu’à cinq dans la même journée… !). Son audace et son agressivité spectaculaires ne collent pas avec le caractère timide et craintif du loup à l’égard de l’homme, fruit de millénaires d’évolution de ces deux espèces en guerre quasi-permanente. Comme l’ont finalement admis officiellement (ou en creux) tous les contemporains de la Bête – et en particulier ceux qui lui ont si longuement et difficilement mené la chasse (Duhamel, d’Enneval, François Antoine,…), la Bête du Gévaudan ne serait pas qu’une simple affaire de loups, il semblait y avoir « autre chose » …

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures aussi apprenantes que passionnantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

Pour aller plus loin… (dans l’ancien Gévaudan, par exemple ?) 🏞

En guise de premiers derniers mots, je souhaite adresser un sincère remerciement à tous les sérieux passionnés autodidactes qui contribuent, plus peut-être que n’importe quels autres, à faire avancer et à diffuser la connaissance de cette affaire (bien plus importante qu’il n’y paraît) de l’histoire de France ; passionné(e)s dont les travaux et œuvres de partages grand public ont constitué, aux côtés de la riche bibliographie existante, autant de pièces centrales à l’élaboration et rédaction de cette première série d’articles. Parmi eux, je tiens à adresser un merci tout particulier à Patrick Berthelot, tant pour son remarquable travail de rétablissement de l’historiographie exacte et détaillée de l’affaire de la Bête, que pour sa patiente et précieuse relecture de mes articles du point de vue de leur exactitude historique (ainsi que pour la mise à disposition de ses magnifiques illustrations de cette histoire !).

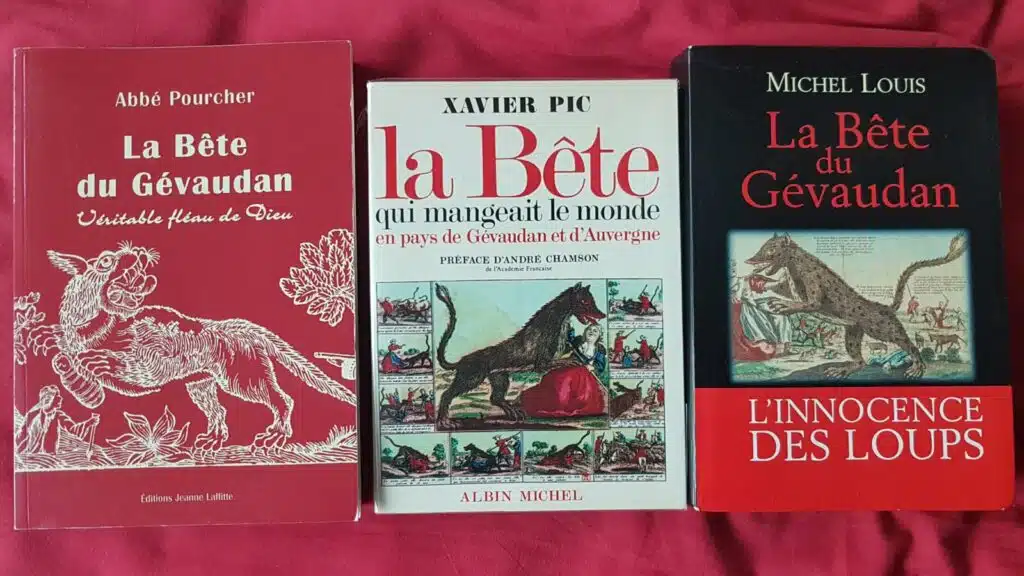

Une riche bibliographie sur la Bête…

Si vous voulez retrouver le cheminement qui a été le mien, je vous invite à écouter d’abord l’émission Au cœur de l’Histoire consacrée à la Bête du Gévaudan. Puis, de lire le livre écrit par le zoologiste (et spécialiste des grands fauves) Michel Louis sur le sujet. Bouquin dont je trouve à cet égard la première partie (il y en a deux : L’histoire de la bête et Le mystère de la bête) particulièrement remarquable (elle vous fait revivre l’histoire, comme si vous y étiez, avec juste ce qu’il faut de récit romancé pour vraiment s’immerger dans l’histoire, de ce qu’ont vécu ces gens il y a 260 ans, inimaginable et pourtant vrai – je ne vous garanti pas en revanche que nous ne ferez pas potentiellement quelques cauchemars si vous lisez ça le soir… !).

À noter que si la première partie du livre de Michel Louis est relativement factuelle, bien qu’écrite de façon romancée (et m’a particulièrement été agréable par les riches détails qu’elle apporte sur l’histoire et la géographie de la Lozère), la seconde partie est une thèse, une proposition de résolution de l’énigme, assez radicale dans ce qu’elle suppute et implique, et donc plus que largement sujette à débat et à controverse. Je préfère le préciser 😉.

Je ne peux que vous inviter ainsi, si le sujet vous intéresse, à suivre votre propre chemin, et à puiser dans la riche documentation et bibliographie qui existe sur cette grande énigme de l’histoire de France. Thème prolifique sur lequel des centaines de livres ont été publiés ces dernières décennies ; autant d’ouvrages où continuent à s’affronter, toujours aujourd’hui, historiens et passionnés sur la question de l’histoire et surtout de la nature exacte de la Bête !

Pour ceux qui voudraient toutefois s’intéresser ou s’immerger dans les détails (historiques, géographiques, économiques, politiques,…) de cette passionnante affaire, je vous partage tout de même ci-dessous quelques ouvrages de référence et visionnages grand public autour de l’histoire de la Bête, qui pourront vous en offrir une première approche (et accroche).

Livres et ouvrages académiques (considérés comme des incontournables) :

- La Bête du Gévaudan – Véritable fléau de Dieu de l’abbé Pourcher (1889) : le grand incontournable (et le seul à lire le cas échéant) ! L’ouvrage consiste en une compilation commentée d’un grand nombre de documents d’archives liés à l’affaire de la Bête (courriers et correspondances entre grands protagonistes de l’affaire, mémoires, rapports, actes de sépulture,…), retracés selon la chronologie des événements.

- François Fabre (abbé), La Bête du Gévaudan, 1930, 266 pages

- Xavier Pic (abbé), La Bête qui mangeait le monde en pays de Gévaudan et d’Auvergne, 1971, 344 pages

- Félix Buffière, La Bête du Gévaudan – Une grande énigme de l’histoire, 1987, 223 pages

- Michel Louis, La Bête du Gévaudan – L’innocence des loups, 1992, 495 pages

- Guy Crouzet, La Grande Peur du Gévaudan, 2001, 267 pages

- Bernard Soulier, Sur les traces de la Bête du Gévaudan et de ses victimes, 2011, 218 pages

- Jean-Marc Moriceau, La Bête du Gévaudan : Mythe et réalités, 2021, 480 pages

Contenus audiovisuels (émissions, films, reportages, conférences, documentaires) :

- Émission radio « Au cœur de l’histoire » d’Europe 1 du 02 janvier 2012 ;

- Émission du « Tribunal de l’impossible », diffusé le 03 octobre 1967 sur l’ORTF :

- Numéro de la série télévisée « Secrets d’Histoire », diffusé le 27 septembre 2021 sur France 3

- Le film français Le pacte des loups, une fiction historique basée sur l’histoire de la Bête (et un film gros budget ayant rencontré un certain succès auprès du public, intéressant à voir !)

- La websérie réalisée par la chaîne EnQuête d’Histoire (qui a fait un travail de présentation, de compilation et d’analyse statistique tout à fait remarquable concernant l’affaire !) :

- Le petit vidéo-reportage que j’ai moi-même réalisé de mes différentes virées dans la montagne de la Margeride, sur les traces de la Bête, et au cœur des lieux les plus emblématiques de cette sinistre affaire… :

- Le premier grand entretien que j’ai moi-même eu l’occasion de proposer sur le sujet de la Bête dans le cadre d’un épisode de podcast (où je donne un aperçu des grands événements qui structure l’histoire de la Bête et analyse quelques-unes des dimensions et aspects les plus remarquables de l’affaire) :

- La Gazette de la Bête, un petit journal local animé par un groupe de passionnés de l’affaire, et en tenant une actualité régulière (histoire, mémoires, arts, loisirs,…)

- Le groupe Facebook (public) « La Bête du Gévaudan », petit forum sur le grand réseau social où les passionnés et autres « bestieux » se partagent nouvelles, publications, analyses et avis sur l’histoire de la Bête (notamment les actualités autour de la question tant recherchée de la nature exacte de l’animal… !)

Découvrir la Lozère !

Enfin, bien sûr, si vous en avez l’occasion et l’envie, je vous recommande évidemment d’aller sur place : la Lozère est un département magnifique, un lieu de vacances inoubliable, et le tourisme autour de la Bête, depuis de nombreuses années, a fait florès (un peu trop même, à mon goût). La Margeride, en particulier, où se concentre l’essentiel des ravages de la Bête, est une région magnifique de prairies et de montagnes vertes, à découvrir absolument !

« Terre de granite spectaculaire à l’atmosphère mystérieuse située au sud du Massif central, la Margeride est un pays de moyenne montagne particulièrement paisible et accueillant.

Les chaos granitiques, disséminés ça et là au gré du hasard et du temps, façonnent des paysages de rêves, propices aux légendes et aux contes. Appartenant autrefois à la province du Gévaudan, cette terre affiche une histoire mouvementée et abrite de nombreuses merveilles de l’architecture vernaculaire. Chaque sentier y est chargé d’histoires, celle de la Bête, bien sûr, de la Résistance également, mais aussi celle d’une vive rurale encore très présente.

Avec une altitude comprise entre 800 et 1 550 mètres, la Margeride vit notamment de ses forêts de pins et de feuillus, de ses landes et de ses pâturages. Sans cesse verdoyante, elle est riche de nombreux lacs et parcourue par d’innombrables cours d’eaux sauvages prisés par les pêcheurs.

Rivière emblématique de la Margeride, la Truyère, principal affluent du Lot, sillonne le Massif central sur près de 170 kilomètres. Elle prend sa source en Lozère, à 1 450 mètres d’altitude, non loin du col des Trois Sœurs, au cœur des monts de la Margeride. Le temps, l’érosion et le travail de l’homme ont façonné des gorges étroites et sinueuses, laissant apparaître de spectaculaires paysages.

Avec son petit air de Canada, la Margeride, paradis vert de Haute-Lozère, offre ainsi la sérénité d’un pays vallonné, calme et authentique. »

Extrait du guide d’immersion 2023 de l’Office de tourisme Margeride en Gévaudan, p. 6

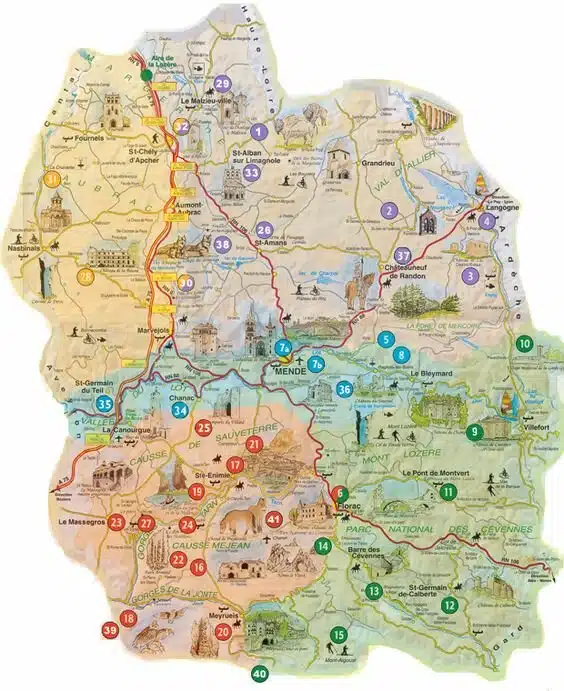

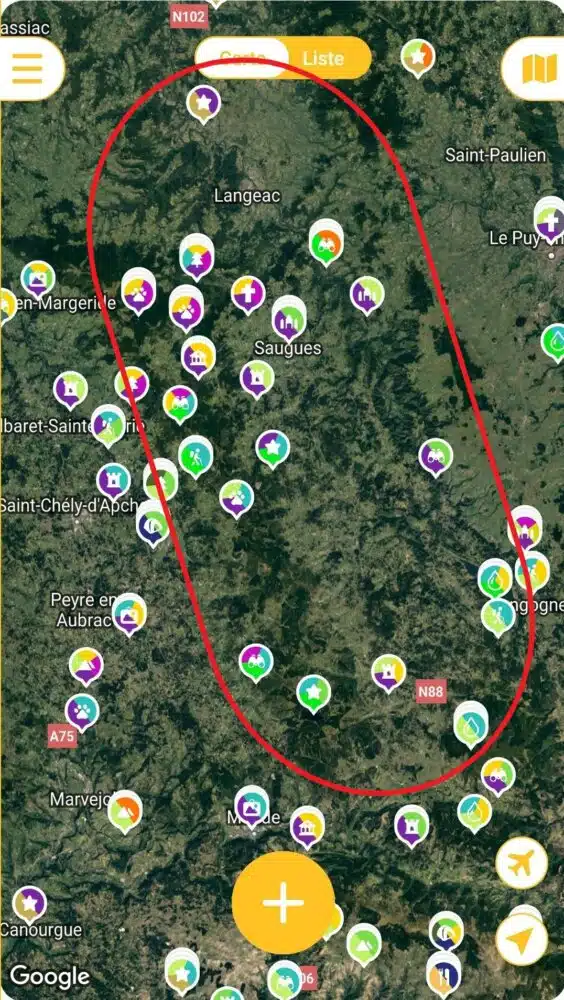

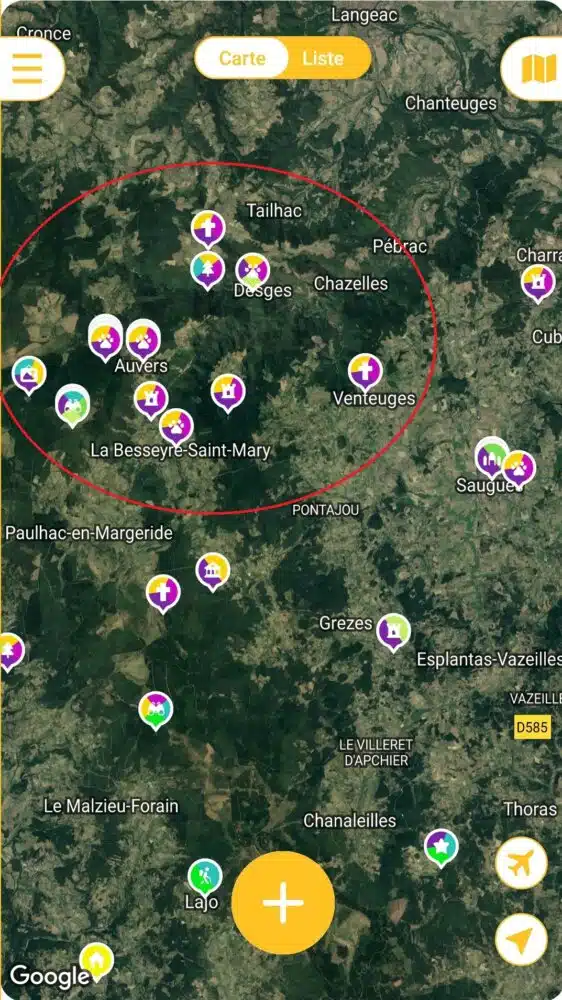

Une carte pour partir sur les traces de la Bête…

Pour les passionné(e)s de l’affaire de la Bête (et qui seraient également avides de parcourir son histoire sur le terrain !), je vous renvoie vers la riche carte que j’ai développée sur le sujet. Une chouette carte en ligne où figurent près d’une trentaine de lieux liés de près ou de loin à l’affaire de la Bête (QG des chasseurs, lieux d’attaques célèbres, villages-épicentres de l’affaire, lieux de pèlerinage des populations contre le fléau, forêts où la Bête avait son repaire et où elle fut tuée, sépultures d’époque, statues commémoratives, etc.). Autant de lieux qui vous permettront d’arpenter la « région » de la Bête, et de vous immerger et imprégner ainsi de la sauvage beauté des solitudes isolées de la Margeride, où la Bête exerça le pire de ses ravages, et marqua profondément la population de son empreinte sanglante…

À noter que cette carte en ligne s’inscrit plus globalement dans la carte générale du blog, que j’ai développée sur l’application française Mapstr. Une riche « bibliothèque cartographique » comptant actuellement plus de 5 000 adresses de lieux de patrimoine (naturel, architectural, culturel,…) remarquables, à découvrir partout en France et dans le monde ! Une carte que je réserve évidemment aux abonnés du site étant donné le travail monstrueux qu’elle m’a représenté (et qu’elle représente toujours car je l’enrichis continuellement !), et que je présente dans cet autre article du blog, pour celles et ceux que cela intéresse (et qui souhaiterait donc bénéficier des adresses liés à l’histoire de la Bête !).

Enfin, comme j’espère parvenir à en installer la pratique et l’habitude, je suis très (très) intéressé de vos réactions, remarques, commentaires, réflexions, points de vue, analyses et autres sur ce sujet (et plus largement sur ma façon d’aborder l’Histoire, de la raconter, de la faire découvrir – de façon de mon point de vue, je l’espère, à en partager l’intérêt et le goût !). À bientôt !

Et bien sûr, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans l’élucidation du mystère et percer les racines et ressorts de cette sinistre affaire, c’est par ici ⬇ ! À bientôt… 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

Passionnant votre récit tout comme votre amour de cette région que je partage complètement. J’ai lu le livre de Michel Louis que j’ai trouvé fort documenté. Retourner sur les traces de La Bête du Gévaudan va être un prochain projet pour moi, tout comme vous l’avez fait vous-même. Merci beaucoup de vous avoir lu et au plaisir de vous lire de nouveau. Bonne continuation à vous. Bien cordialement. Patrick Gibertier

Ayant eu une formation scientifique, j’ai été assez séduit par “l’approche” scientifique du livre de Michel Louis, dont la deuxième partie se présente comme une démonstration méthodique que j’ai trouvé, sans y adhérer pleinement, assez convaincante. Je pense que l’on ne pourra jamais trancher pour l’une ou l’autre des hypothèses, faute de preuves intangibles. Mais je trouve néanmoins l’hypothèse du simple loup bien peu plausible et satisfaisante au vu de l’envergure et de la durée des massacres, et du comportement de la bête, si différent du loup..

Mais cette histoire a au moins eu le mérite de m’attirer en Margeride et de me faire effectivement découvrir cette magnifique région, dont j’apprécie tellement le caractère isolé et assez préservé, presque intact,… N’hésitez pas en tout cas à consulter les autres articles du blog et à le suivre si le récit vous a plu ;), et au plaisir d’un prochain commentaire et échange !

Merci pour ce super récit documenté. Il reste factuel et glaçant. Votre objectivité vous honore. Un véritable travaille de thèse. La bête et son « maître » sont le plus terrible des serials killers. Reste le mobile… pourquoi tous ces meurtres?

Magique votre récit nous a emporté dans cette région mystérieuse et nous a fait vivre l’ambiance pauvre et rurale sous Louis Xv. Merci à vous pour ce travail approfondi

Magnifique fresque extrêmement intéressante et instructive. Une occitane vous remercie d’avoir accru sa culture générale !

Merci infiniment pour ce voyage dans le temps !! Je suis également passionnée d’histoire et vous avez le don de raconter de façon à ce que l’on vive vraiment l’histoire ! En lisant j’ai d’ailleurs été vraiment frappée justement par le courage de ces gens !!! Merci de leur rendre ainsi un si bel hommage !

Maintenant que je vous ai découvert je ne vais plus vous lâcher ^^

Merci beaucoup pour ce gentil retour qui me fait chaud au cœur 🙂 ! Ma philosophie avec ce site est effectivement de rendre le récit et l’histoire vivante, de vous transporter dans le passé et de vous y faire évoluer comme si vous y étiez. Une approche différente des articles scientifiques (excellents au demeurant) car plus agréables à lire, plus vivantes, plus marquantes, plus “émotionnelle”. N’hésitez donc pas à suivre le site. Vous pouvez vous abonner pour cela sur sa page Facebook, pour être informée des prochaines publications et futurs nouveaux articles. En attendant que je mette en place une newsletter (projet sur lequel je travaille). Encore merci pour ce chaleureux commentaire en tout cas 😉

Très beau récit. Je suis passionné autant que vous de ce morceau d’histoire lozèrienne. D’ailleurs si ça vous intéresse j’avais lu un article sur le fait que la bête aurait pu être un descendant direct d’un loup préhistorique, théorie que j’avais trouvé très probable, au vu de ce que disait cet article.

Bonjour, merci pour votre commentaire.

Vous souvenez-vous comment s’appelait cet article ?

Bonjour.je reste pour ma part persuadé que la bête est un homme et que nous avons là Un des premiers rapports sur un potentiel serial killer. Il ne faut pas oublier que plusieurs victimes ont été décapitées et étaient pour leur grande majorité des femmes et des enfants. Un ou des se seraient repus des cadavres ce qui aurait prête à confusion. Je pense qu’il faudrait chercher du côté des nobles qui auraient été amenés à quitter la région au moment où “la bête”a un cessée d être une menace

Bonjour

Il y a une coquille dans le texte : l ethnologie n est pas l étude du comportement des animaux c est l ETHOLOGIE.

Bonjour Stef,

Tout à fait juste, c’est une coquille de ma part, rien à voir avec l’ethnologie effectivement, je vais corriger, merci !

Bonjour,

Puisque la béte a fini par être tuée, n’y a-t-il aucun dessin du cadavre? N’a-t-elle pas été conservée d’une façon ou d’une autre par un taxidermiste par exemple ?

Bonjour,

Merci pour ce récit sur “la bête”, j’ai beaucoup apprécié votre façon de tout amené (factuel et en même temps prenant).

Bonne continuation à vous

Merci Benjamin ! J’essaie effectivement dans tous mes articles de rendre mes récits aussi “vivants” et imprégnants que possible.. 😉