Qui, en France, n’a jamais entendu parler de la célèbre Bête du Gévaudan ?

Cet animal, non-définitivement identifié, a fait vivre au XVIIIe siècle l’alors territoire du Gévaudan (correspondant globalement à la Lozère actuelle) dans une terreur inimaginable.

D’avril 1764 (date des premières attaques attribuées à la bête) au mois de juin 1767, des centaines d’enfants, d’adolescents, de jeunes femmes (et même de vaillants paysans adultes) vont être attaqués par cet animal qui ressemble à un gros loup mais agit très différemment de ce dernier, et qui tuera au total selon les estimations entre 80 et 130 personnes (et en blessera des centaines d’autres).

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Si l’énigme de la bête du Gévaudan divise les historiens quant à la nature exacte de la Bête (un ou plusieurs loups anthropophages ? une hyène ? un hybride chien-loup ? autre chose… ?), l’affaire a pris des proportions peu connues aujourd’hui, mais qui ont laissé un profond traumatisme chez les hommes de ces terres à la vie rude, qui comptent alors parmi les provinces les plus reculées du royaume de France (au point que lorsque l’écrivain Stevenson traversera le pays en 1878, de nombreux paysans refusent encore de sortir la nuit…).

Les gigantesques battues menées par les habitants, chasseurs et soldats à l’époque comptent parmi les plus importantes de l’Histoire. L’affaire prendra également des proportions nationales quand l’un des meilleurs louvetiers du Royaume, puis le lieutenant des chasses personnel du roi Louis XV, seront dépêchés sur place pour tenter de résoudre l’affaire, et s’y casseront les dents…

En 2020, de passage en Lozère, j’eus pour la première fois l’occasion de réaliser une petite virée sur plusieurs lieux emblématiques de l’histoire de la Bête : les nombreuses sculptures érigées en son honneur, ses différents musées, le village de l’homme qui aurait définitivement tué la Bête, ainsi qu’une randonnée dans la forêt où la Bête avait son repaire et fut tuée lors d’une ultime battue (randonnée d’ailleurs réalisée un drôle d’après-midi d’orage du mois d’août, dans un temps de fin de monde qui m’avait alors sacrément bien mis dans l’ambiance…).

Fort depuis de nombreuses lectures et voyages sur les lieux de l’affaire, je me propose ainsi de vous ramener 260 ans en arrière, au cœur de cette histoire légendaire… (via une riche fresque historique – rythmée en quatre parties – qui constituera également l’occasion d’une profonde et passionnante immersion dans la condition paysanne et société de l’Ancien Régime, un univers social et politique si méconnu et différent de la France d’aujourd’hui…). Bonne lecture !

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

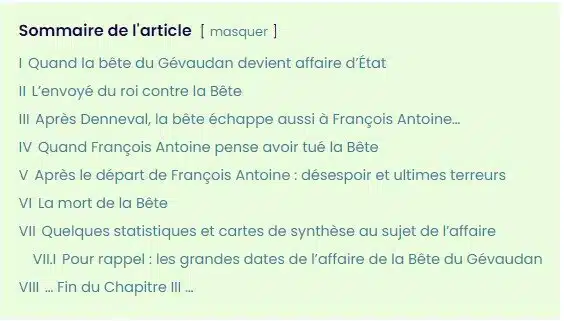

Dans les chapitres I et II (disponibles respectivement ici et ici), nous avons suivi le grand développement de cette affaire : les premières attaques, la première campagne des dragons contre la Bête, l’arrivée du grand louvetier d’Enneval au secours du Gévaudan, et les gigantesques battues de l’année 1765.

Dans ce troisième et avant-dernier chapitre, nous allons suivre l‘ultime entreprise de Monsieur François Antoine, envoyé personnel du roi, pour débarrasser définitivement le pays de sa Bête, avant d’aller jusqu’au grand dénouement de cette terrible histoire (dont l’analyse et la mémoire sera l’objet du quatrième et dernier chapitre de la série). Bonne lecture !

Quand la bête du Gévaudan devient affaire d’État

30 mai 1765, dans le cabinet du Roi. Il avait déjà bien des soucis, le Roy, avec sa popularité qui s’effondre, ses difficultés financières, et même son fils rongé par la tuberculose. Et voilà qu’une Bête mystérieuse et réputée invulnérable, dévore les habitants d’une de ses lointaines provinces… !

Selon le bilan tout juste établi par M. de Saint-Priest (l’intendant du Languedoc, qui se fait transmettre toutes ces informations par son subdélégué du Gévaudan) : déjà 122 attaques, 66 morts et 40 blessés. À travers tout le Royaume (et même hors de ses frontières), on jase, on ironise sur l’incapacité du pouvoir à débarrasser le Gévaudan de sa Bête féroce. La situation n’est plus tenable, et est devenue affaire d’État.

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures passionnantes et enrichissantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

… Fin du Chapitre III …

Dans le quatrième et dernier chapitre de cette série (disponible ici), je vous proposerai une première analyse de toute cette affaire, au travers d’un petit (grand) état des lieux de la controverse entre historiens sur la question de la nature exacte de la Bête.

Je vous parlerai également de l’impact que la Bête a pu laisser au sein des populations du pays, avant de vous emmener dans un ultime voyage sur les lieux de l’affaire, en de belles journées de l’été 2020.

Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la compréhension et résolution de cette grande énigme du règne de Louis XV, vous pourrez poursuivre votre lecture via une seconde série, qui vous plongera au cœur des grands ressorts de l’affaire et du mystère (dont verrez que les origines sont, en partie, à aller chercher loin du Gévaudan et dans les profondeurs de l’histoire de France…). À bientôt ! 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

Toujours aussi intéressant et documenté, l’ensemble est plaisant à lire et prend des allures de véritable thriller ! Juste un petit bémol, la faute d’orthographe au début de cette partie : Après cette petite DIGRESSION touristique 🙂

Merci Christophe, on a beau se relire à l’infini, quand il s’agit de notre propre écriture, on ne voit pas des fautes qui nous sauteraient pourtant aux yeux ailleurs…

Je vous invite cependant à me les partager directement par mail et non une par une ici, afin de ne pas surcharger la section commentaires. Merci 😉