Après avoir étudié dans le premier chapitre la découverte et l’exploration du Canada puis l’implantation des premiers établissements permanents dans la jeune colonie française, nous allons pouvoir observer et détailler dans cette seconde partie la formidable mutation que la colonie va connaître à partir de l’arrivée au pouvoir de Louis XIV.

Le « Roi Soleil », grand et célèbre artisan de l’affermissement de la puissance française en Europe, va en effet aussi déployer en direction de ses colonies outremers – et en particulier de la Nouvelle-France – une politique de développement d’envergure, faisant de ce qui est devenue désormais officiellement une colonie royale, à la fin du siècle, un immense territoire bien administré et organisé, et couvrant près de la moitié de l’Amérique du Nord. C’est à ce nouveau chapitre fondateur de la grande épopée de l’ancienne Amérique française que nous allons nous intéresser maintenant. Bonne lecture !

La Nouvelle-France : du comptoir de commerce à la colonie royale

Sur les bords du Saint-Laurent, la France, depuis Richelieu, avait établi une véritable colonie, un morceau d’elle-même, un prolongement de la mère patrie. Par le recrutement de sa population autant que par son régime administratif, le Canada était bien une province du royaume.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 197-198

Bien avisé par son secrétaire d’État de la Marine Colbert (ministère auquel est rattachée la gestion des colonies), le jeune monarque donne dès le début de son règne un véritable coup de barre en direction de sa Nouvelle-France. Dans un premier temps, Louis XIV met fin à l’ère des compagnies commerciales et instaure une administration calquée sur celles en vigueur dans les provinces de France (faisant en quelque sorte de la Nouvelle-France une province française ultramarine, à l’image de nos départements d’outre-mer d’aujourd’hui).

Comme nous l’avons vu, l’administration de la Nouvelle-France qui prévalait jusque-là (et qui consistait à confier l’administration de la colonie à une compagnie qui exerçait un monopole sur la traite des fourrures, et devait en contrepartie s’occuper du peuplement) n’avait pas donné de brillants résultats. Durant toute cette période, la Nouvelle-France demeura une colonie-comptoir, où l’essentiel de la chasse fournissant les pelleteries était le fait des partenaires commerciaux autochtones des Français.

On imagine bien que dans ce cadre de fonctionnement, l’importation de colons ne présentait donc que bien peu d’intérêts économiques pour les compagnies qui se succédaient : il leur suffisait d’entretenir les trois grands postes de traite que constituaient Tadoussac et Québec pour le Canada et Port-Royal pour l’Acadie. Même la tentative de la Compagnie des Habitants, où les coloniaux formèrent eux-mêmes la compagnie détenant le monopole, se solda par un échec (bien aidé il est vrai par la situation catastrophique de la Nouvelle-France durant cette période, où la guerre avec les Iroquois faisait rage).

* * *

Premier impératif : peupler la Nouvelle-France et le Canada français

Dès son arrivée au pouvoir, Louis XIV met donc fin à ce régime avec l’instauration du gouvernement royal. À partir de 1663, le gouverneur de la Nouvelle-France (représentant du roi détenant l’autorité du commandement militaire) se voit ainsi assisté d’un intendant, haut-fonctionnaire compétent recruté au sein d’une bourgeoisie émergente, et ayant à s’occuper des affaires de police, de justice, des finances, et plus globalement, du développement économique et démographique de la colonie. Un « conseil souverain » est également mis en place, ayant vocation à réunir au sein d’un même collège les deux dignitaires (gouverneur et intendant), l’évêque, ainsi que quelques notables triés sur le volet.

Mise en place dans la continuité de la grande réforme de l’administration territoriale conduite en France en 1661, la province canadienne voit néanmoins quelques spécificités lui être accordées, notamment des gouverneurs qui y conservent une importance plus grande qu’en France, du fait de l’isolement de la colonie et des risques encourus sur le plan militaire face aux Iroquois et aux Anglais.

Dans le cadre de cette nouvelle politique d’envergure de développement de la Nouvelle-France, l’un des premiers gros dossiers arrivant sur la table de Colbert est celui du sous-peuplement chronique de la colonie. Celui-ci résulte notamment des politiques mercantilistes appliquées par les compagnies de traite des fourrures successives, et qui ont fait que très peu de colons ont été en pratique encouragés ou financés pour venir s’installer en Nouvelle-France.

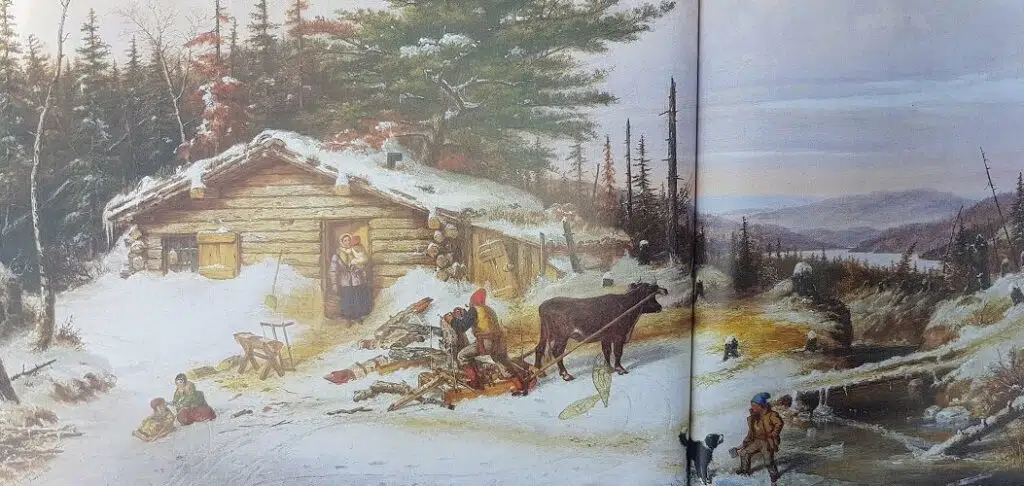

Depuis près d’un siècle, ceux-ci arrivent aux compte-gouttes : on considère ainsi l’agriculteur Louis Hébert et son épouse Marie Rollet, installés dans la colonie en 1617, comme les premiers véritables colons de la Nouvelle-France. Si au milieu des années 1630, quelques familles de la région du Perche choisissent Québec et la Nouvelle-France, cela reste des cas isolés. En 1640, la colonie ne compte guère plus de 400 habitants. En 1661, ils seront à peine 2 500, sur un territoire théoriquement grand comme une ou deux fois la France (bien que l’essentiel des colons se concentrent dans la vallée du Saint-Laurent).

(© Francis Back pour le site québécois Anecdotes Historiques)

Des chiffres à mettre en perspective avec les colonies anglaises voisines, qui au même moment, comptent déjà plus de 30 000 habitants, une population qui plus est en forte croissance. Alors que la France est alors de loin le pays le plus peuplé d’Europe, cette dernière fournit donc incomparablement moins de colons nord-américains que les îles Britanniques. Il existe à cet égard de nombreux éléments contextuels permettant d’expliquer cette dissymétrie.

Les Britanniques ont, en effet, bien davantage de raisons de quitter leurs pays natal et de venir s’installer au Nouveau Monde que les Français de la même époque. Au-delà même du climat plus rude des îles Britanniques (surtout en cette époque du petit âge glaciaire), il y a tout d’abord les persécutions religieuses qu’y endurent là-bas une frange importante de la population. Mais aussi, encore plus structurellement, la politique d’enclosure qu’y mènent depuis la fin du Moyen-Âge les riches propriétaires terriens, phénomène qui s’est beaucoup intensifié à la Renaissance et qui prive de nombreux paysans modestes de terres à cultiver. Autant de paramètres qui, combinés à une croissance démographique soutenue, ne pouvaient que favoriser ce vaste mouvement d’émigration des classes pauvres et religieusement persécutées vers les territoires tempérés et « libres » des colonies anglaises d’Amérique.

Deux autres facteurs importants (dont ne bénéficiait pas la Nouvelle-France) joueront aussi substantiellement en faveur du peuplement des Treize Colonies : leur facilité d’accès par mer douze mois par an, et leurs terres riches au climat doux, propices au développement de l’agriculture vivrière comme aux activités agricoles à finalité commerciale (notamment les cultures de plantation axées sur les produits exotiques – tabac, coton, etc.).

Lorsque les migrants [anglais] arrivent en Amérique au début du XVIIe siècle, il y a cette idée puritaine très présente sous Cromwell qu’ils sont le peuple élu venu bâtir une sorte de société chrétienne idéale.

Stéphane Haffemayer, dans un entretien donné au magazine Historia pour son numéro spécial « Cromwell, la république anglaise », p. 39

La Nouvelle-France, quant à elle, se voit à l’époque beaucoup moins attractive pour les populations françaises et leur riche pays agricole au climat agréablement tempéré. En métropole, en effet, la Nouvelle-France n’a pas bonne presse : traversée longue et éprouvante (en moyenne 10% des passagers y perdent la vie), hivers difficiles et climat extrêmement hostile, implantation très laborieuse pour des Français majoritairement ruraux, attaques iroquoises surprises, souvent suivies de tortures… Rien pour susciter des vocations ! À l’heure où la traversée du vaste océan Atlantique nord sur de fragiles bateaux en bois demeurait un voyage hautement dangereux et périlleux, s’expatrier en Nouvelle-France constituait en définitive rien d’un moins qu’un véritable périple initiatique, comme le rappelle par le menu l’historien québécois Marco Wingender :

Les paysans et les artisans français qui n’avaient vraisemblablement jamais vu la mer devaient y penser à deux fois avant de s’embarquer dans une aventure aussi périlleuse et aller tenter leur chance dans la nature sauvage nord-américaine. Pour arriver à bon port, il fallait s’enfermer dans le ventre d’un navire pour un mois et demi, deux mois, voire trois. Tous les passagers, peu importe leur rang, devaient endurer les montagnes russes qui ballottaient le vaisseau et le grondement incessant du bois dans leurs quartiers sombres et humides où l’eau salubre se faisait rare. […] Pour le voyageur transatlantique, le mal de mer, l’eau rance, la puanteur, l’étroitesse des cales, la promiscuité, un régime lassant, les fièvres de navire, les parasites, les dommages de l’eau salée sur les vêtements et les bagages ainsi que des tempêtes violentes constituaient les misères quotidiennes. Si des vents contraires ou le calme plat perduraient, on courrait le risque de voir les réserves de nourriture s’épuiser avant de toucher terre. Apparaissait alors la menace du scorbut, telle une épée de Damoclès pendue au-dessus de la tête des passagers. En 1662, rien de moins que le tiers des engagés transportés dans les navires du roi ne survécurent pas à leur traversée. Aussi tard qu’à la moitié du XVIIIe siècle, si moins de 10 % des personnes à bord décédaient durant une traversée, celle-ci était considérée comme un bon voyage !

Débarquer en Amérique, c’était un peu comme renaître pour entreprendre une nouvelle vie. D’ailleurs, après avoir atteint les bancs de Terre-Neuve, les marins baptisaient les voyageurs qui réalisaient leur première traversée en guise de rite de passage. En s’expatriant, les arrivants français laissaient derrière eux leur coin de pays pour se livrer à un véritable continent. Celles et ceux qui débarquaient dans la vallée du Saint-Laurent découvraient alors un univers sans commune mesure avec ce qu’ils avaient connu en France et l’immensité de sa nature vierge ne pouvait que les dépasser. Ils venaient de remonter un fleuve aux dimensions colossales trônant entre des paysages majestueux de montagnes et de forêts aux arbres géants — habitées d’une flore et d’une faune diversifiées et abondantes — qui s’échelonnaient à perte de vue. L’expression “Nouveau Monde” revêtait certainement un sens bien réel et concret pour ces gens dont aucun texte ou aucune image n’avait pu les préparer à une telle expérience de vie.

Marco Wingender, extrait du chapitre « La traversée de l’Atlantique nord : une renaissance initiatique », issu de son remarquable ouvrage Le Nouveau-Monde oublié – La naissance métissée des premiers Canadiens

Une émigration française existe bien à vrai dire à cette époque, mais elle va se diriger plutôt vers les colonies des Antilles (où la mortalité est pourtant très forte en raison des maladies tropicales), ainsi que vers la péninsule ibérique, où les artisans aussi bien que les travailleurs non qualifiés sont alors attirés par les bons salaires. Par contraste, la Louisiane, l’Acadie, et par-dessus tout la vallée laurentienne avec son hiver sibérien et ses attaques iroquoises, conserveront longtemps leur mauvaise réputation. Les autorités en charge du développement de la Nouvelle-France vont donc devoir trouver urgemment des moyens d’attirer des colons et de peupler cette grande colonie vide.

La première mesure que met en place le secrétariat de la Marine répond directement à un grave problème dans le problème dont pâtit la colonie concernant sa problématique démographique : celui du déséquilibre des sexes. En effet, non seulement la colonie souffre depuis son origine d’un grave déficit de colons, mais supplémentairement, presque tous les immigrants sont des hommes, très peu de familles s’étant installées pour défricher des terres (une des raisons qui pourraient également expliquer pourquoi Champlain s’était pragmatiquement montré aussi ouvert au métissage).

Afin de remédier à ce premier problème, dès 1663, est mis en place un programme de recrutement de « filles à marier ». De 1663 à 1673, près de 770 orphelines d’origine très modeste, munies d’un certificat de bonnes mœurs fourni par le curé, traversent ainsi l’Atlantique et font souche en Nouvelle-France. Elles donneront naissance à elles-seules à 4 500 bébés. Appelées les « Filles du Roy », ces orphelines provenaient pour la plus grande partie d’entre elles de l’hôpital général de Paris, où étaient placées des filles de différentes classes sociales, dont des familles de gentilshommes indigents. Il est ici intéressant de noter que la forte proportion de parisiennes parmi ces femmes de familles pionnières entraînera une rapide uniformisation des parlers dans la colonie en faveur du « français du roi » (la France parlant à l’époque, selon les régions, des patois très différents – breton, basque, occitan, etc.).

Une autre anecdote aussi cocasse que navrante à noter sur ce thème est le choix de l’État français de mettre un terme à ce programme en 1673 et de ne plus encourager aussi fermement l’émigration au Canada de peur de… « dépeupler le Royaume » ! Il était convenu que désormais, c’est par croissance naturelle que la population du Canada (qui avait doublée durant la période) devrait se faire, selon l’idée d’alors que cela permettrait « au caractère distinct des Canadiens de s’en affirmer que plus rapidement ». Cette croissance naturelle, il est vrai, était importante : en moyenne, la population doublait tous les vingt-cinq ans. Mais la Nouvelle-France accusait un tel retard avec ses voisines britanniques, qui jouissaient elles à la fois d’une immigration soutenue et d’une croissance naturelle forte, que l’écart devait inexorablement devenir si disproportionné que le petit poisson en viendrait par être mangé par le gros…

Doublant à chaque génération, la population canadienne atteignit 15 000 habitants en 1700. Cette augmentation démographique, bien qu’impressionnante, n’était toutefois pas suffisante pour rivaliser avec les colonies anglaises qui, au même moment, comptaient déjà 234 000 colons et plus de 31 000 Africains soumis à l’esclavage. Néanmoins, une telle croissance n’en demeure pas moins phénoménale pour cette époque. Contrairement à celui de leurs voisins britanniques, ce rythme ne fut pas le produit d’une immigration européenne massive et continue. Pour l’ensemble de l’histoire de la Nouvelle-France, il fut surtout le fruit d’une croissance naturelle à partir d’une population immigrante originale de quelque 7 000 à 8 000 colons français (la forte majorité étant des hommes) qui auront laissé une descendance – dont bon nombre par la voie d’union avec des femmes autochtones de ce pays.

Marco Wingender, « une croissance naturelle prodigieuse », extrait du Nouveau Monde oublié – La naissance métissée des premiers Canadiens

* * *

Second impératif : protéger et défendre la Nouvelle-France

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures aussi apprenantes que passionnantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

En 1667, le Canada ne compte encore que 4 000 habitants.

Pierre Gaxotte, Le siècle de Louis XV, pp. 199-200

Grâce aux efforts de Colbert et de l’intendant Talon, la population monte en quelques mois à 6 282. Puis la croissance se ralentit.

Plusieurs fois, les décès et les départs l’emportent sur les naissances et les arrivées.

En 1714, on n’est pas encore à 19 000.

À la faveur de la paix, le progrès reprend : en 1730, on dépasse 34 000.

En 1756 enfin, on atteint 70 000.

La nation canadienne est née ; l’homme l’a emporté sur la forêt et sur la mort.

* * *

… Fin du Chapitre II …

Dans le troisième et avant-dernier chapitre (disponible ici), nous allons voir comment la montée en puissance de la Nouvelle-France tout au long du XVIIe et XVIIIe siècles (que ce soit en termes économiques, territoriaux, militaires ou de peuplement), puissance qui n’a pas cessé d’inquiéter ses populeuses voisines britanniques, va finalement (et d’une certaine façon inexorablement) dégénérer en un affrontement généralisé.

Ainsi verrons-nous comment des finalement assez banals petits échauffourées aux frontières vont peu à peu se transmuter en véritables guerres intercoloniales, puis ces dernières s’inscrire dans une dynamique de guerre générale et totale entre la France et l’Angleterre, faisant de l’Amérique du Nord l’un des grands (et principaux) théâtres de la rivalité mondiale franco-britannique.

Du traité d’Utrecht (1713) à la paix d’Aix-la-Chapelle (1748), puis des conséquences de cette dernière à l’éclatement européen de la guerre de Sept Ans, c’est en effet à un véritable combat à mort entre les Amériques française et britannique à laquelle nous allons progressivement assister. Un combat qui ne semblera devoir se conclure, malgré les tentatives de partage du monde colonial insufflés de part et d’autre (mais surtout par les Français il faut bien le dire), que par l’écrasement par l’un des adversaires de tout ou partie de l’autre… À bientôt !

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee