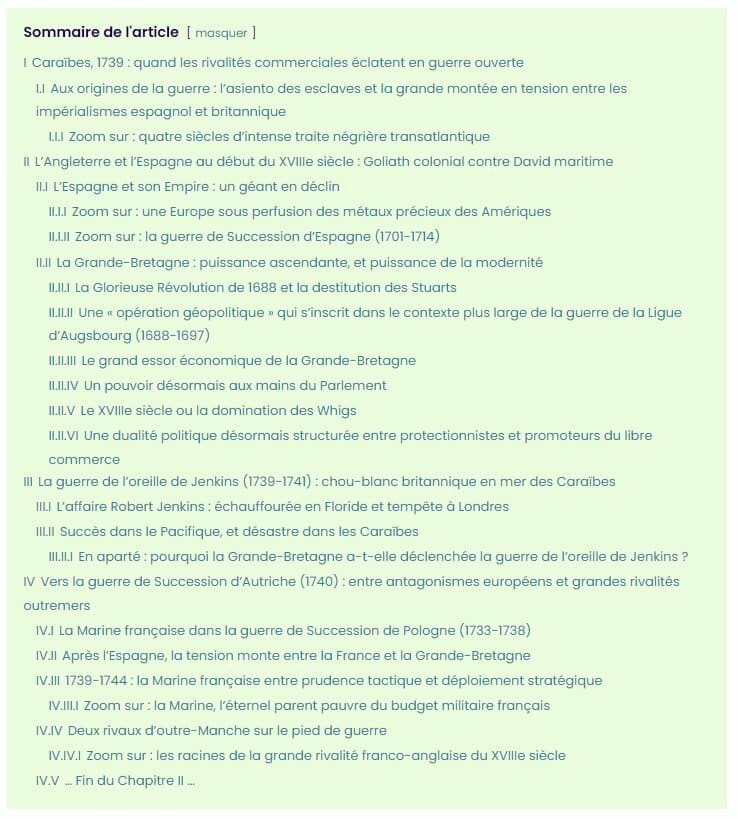

Dans le premier chapitre, nous nous sommes centrés sur le développement du contexte socioéconomique bien particulier des années 1720 et 1730, marqué pour rappel par la forte croissance du commerce maritime international (lui-même nourri par l’important développement démographique et économique des grands empires coloniaux européens d’outremer). Je vous avais également plongé dans un important état des lieux des politiques maritimes des grandes puissances européennes de l’époque (et notamment de celle de la France, en lien avec le fort développement colonial et commercial que connaît alors le royaume, ainsi que l’importante révolution navale que la France initie au début de la décennie 1730).

Partant, nous allons nous intéresser dans ce second chapitre (cette série préliminaire en comptera quatre au total) à l’histoire des grands événements et dynamiques géopolitiques et militaires allant précipiter le début de l’affrontement généralisé qui opposera ensuite durant près d’un siècle la France et l’Angleterre. Démarche qui nous portera notamment de l’étude du grand conflit anglo-espagnol connu sous le nom de « guerre de l’oreille de Jenkins », à l’inexorable montée en tension entre grandes puissances européennes qui caractérise le tournant des années 1740, et qui débouchera sur la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) – objet des troisième et quatrième chapitres. Bonne lecture !

Caraïbes, 1739 : quand les rivalités commerciales éclatent en guerre ouverte

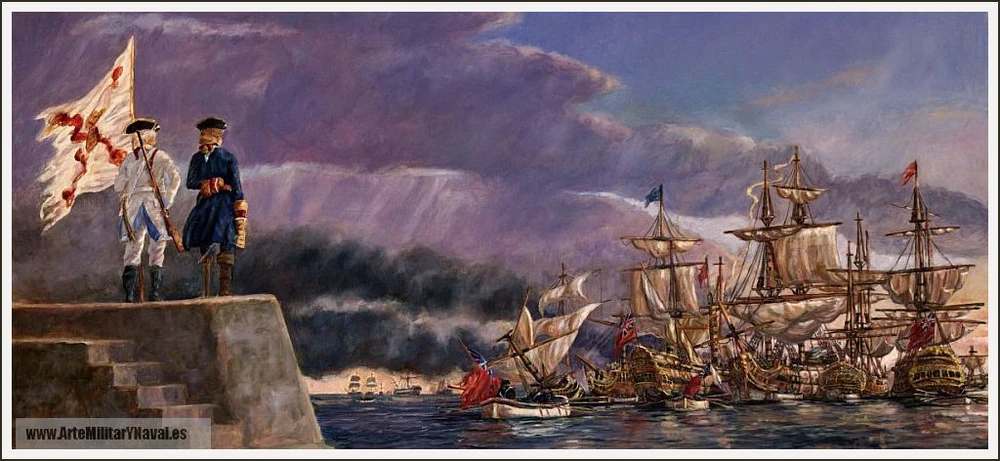

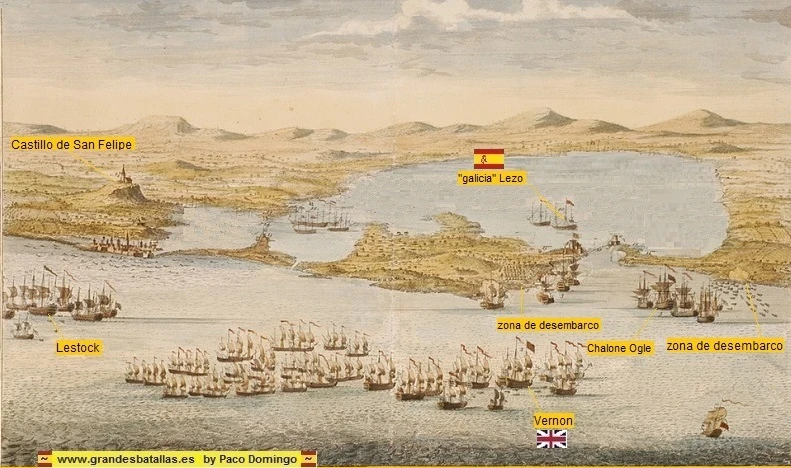

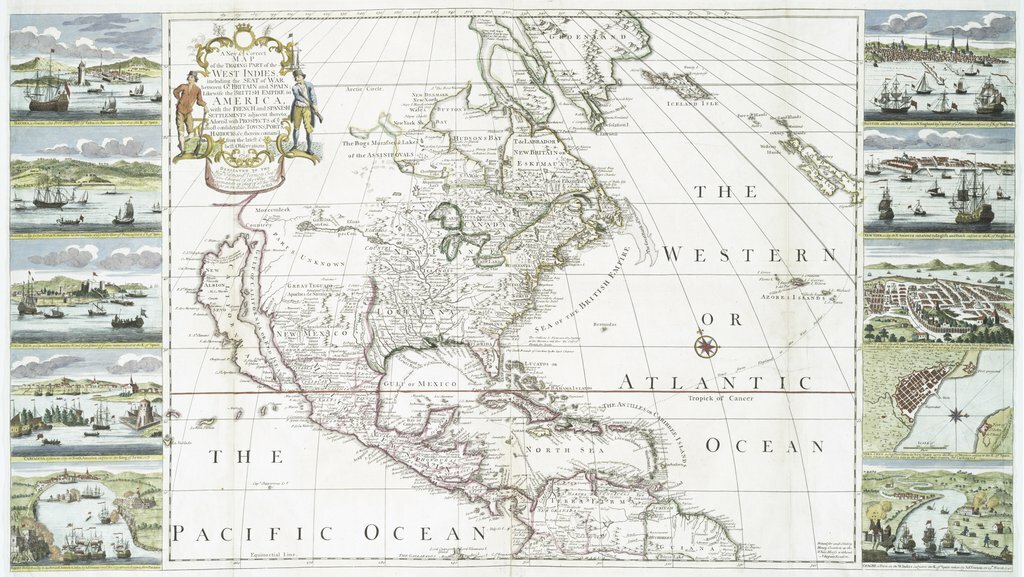

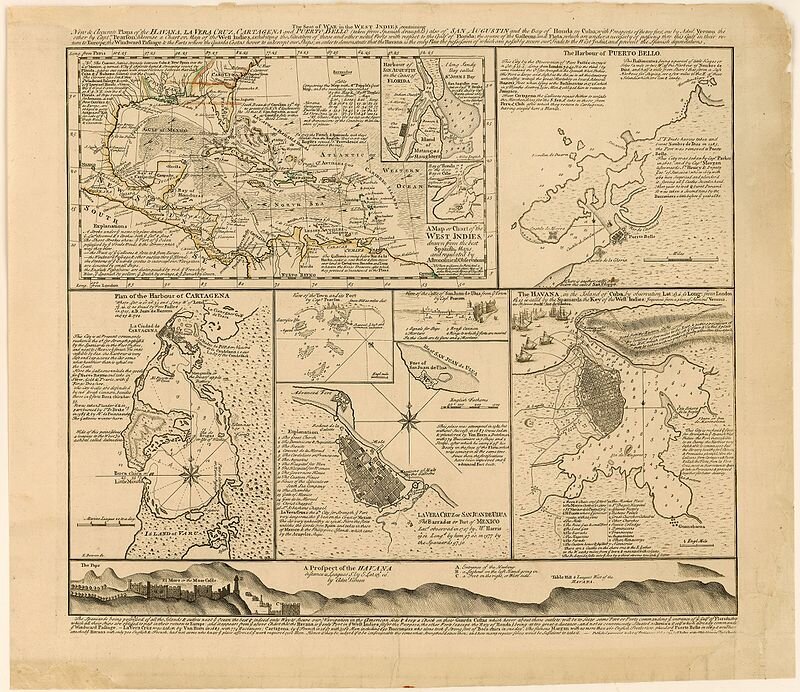

Avril 1741, Carthagène des Indes (sur la côte caribéenne de l’actuelle Colombie). Blas de Lezo observe avec détermination la fourmilière d’hommes en tunique rouge qui s’active aux portes de sa cité. Voilà plusieurs semaines qu’une immense armada britannique a mis le siège devant cette ville dont il a la responsabilité (une lourde responsabilité, Carthagène ne constituant rien de moins que le troisième plus grand port espagnol des Amériques, d’où sont notoirement exportés les métaux précieux vers l’Espagne). Un lieu hautement stratégique du Nouveau Monde colonial, et concernant lequel la Grande-Bretagne s’est donné les grands moyens afin de s’en emparer et d’en faire un port britannique.

Un mois plus tôt, courant mars, ce ne sont en effet pas moins de 186 navires (dont 29 vaisseaux de ligne) et près de 31 000 hommes (dont 15 000 marins de la Royal Navy) qui débarquent aux portes de Carthagène, dans l’une des plus grandes opérations amphibie de l’Histoire (d’ailleurs inégalée jusqu’au célèbre débarquement de Normandie !). Cette opération énorme, montée depuis la grande base anglaise aux Antilles de la Jamaïque, s’inscrit dans une guerre aussi méconnue que décisive du cours de l’Histoire (décisive par les forces immenses qu’elle a mobilisées pour l’époque, ainsi que par les pertes matérielles et humaines considérables par lesquelles elle s’est finalement soldée).

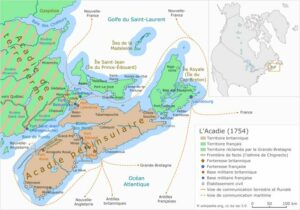

Cette guerre, dite de « l’oreille de Jenkins » (curieux nom, non ? vous allez comprendre !), prend sa source dans la grande montée en tension entre empires coloniaux qui marque les années 1730, tout particulièrement entre les royaumes de Grande-Bretagne d’une part et de France et d’Espagne d’autre part. Pour bien comprendre ce qui mène à une telle détérioration des relations anglo-espagnoles débouchant sur neuf années de guerre (d’abord dans les Caraïbes, puis dans le monde entier), il nous faut toutefois en revenir préalablement au fonctionnement des grands empires coloniaux de l’époque, ainsi qu’à l’organisation du commerce triangulaire – les points-clés des origines de cette guerre.

*****

Aux origines de la guerre : l’asiento des esclaves et la grande montée en tension entre les impérialismes espagnol et britannique

Contrairement aux Britanniques ou aux Français (et malgré le nombre considérable d’esclaves d’origine africaine qu’ils achètent au demeurant pour satisfaire la demande en main d’œuvre de leur immense empire colonial), les Espagnols ne pratiquent pas directement la traite des Noirs (c’est-à-dire l’achat, le transport, et la revente des esclaves). Dès le début de leur entreprise de colonisation des Amériques, les Espagnols ont en effet fait le choix de confier ce monopole à des nations étrangères (Portugal, Provinces-Unies, France, Angleterre,…), dans le cadre de conventions spécifiques que l’on appelait les asientos. Consistant donc en la délégation d’un monopole d’État à une compagnie privée, les asientos existaient pour tout type de « produits coloniaux », mais le plus important de tous était de loin celui des esclaves (un « marché » d’ailleurs objet d’une concurrence féroce entre les grandes compagnies européennes de la traite négrière tout le long des XVIIe et XVIIIe siècles).

Zoom sur : quatre siècles d’intense traite négrière transatlantique

À défaut d’un long développement sur l’histoire du commerce triangulaire (mais étant important d’en dire tout de même quelques mots ici), je vous propose un extrait d’un ouvrage spécialisé sur le sujet, permettant d’en rappeler les grandes lignes et tragiques aboutissants :

En inaugurant les communications transocéaniques à moyenne et longue distance, l’expansion ibérique des XVe – XVIe siècles a créé un vaste espace de circulation des marchandises et des hommes, qui a lancé un pont entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques durant cinq siècles.

Les Portugais furent la première et, pendant cent cinquante ans, la seule nation européenne engagée dans la traite négrière atlantique. À ce titre, ils eurent le contrôle total de l’introduction des esclaves africains en Europe du Sud, dans leurs colonies (Cap-Vert, São Tomé, Brésil) mais aussi dans les Amériques sous monopole espagnol.

Ce premier système esclavagiste ibérique associait l’esclavage des Noirs, l’économie marchande, l’exploitation minière et déjà la plantation sucrière. Ancré en Méditerranée, il connut un premier déploiement dans les îles atlantiques (aux Canaries, au Cap-Vert et à São Tomé), puis dans le monde hispano-caribéen (Hispaniola, Cuba, Porto Rico et l’espace continental de la « Terre Ferme »), avant de prendre son essor dans les Antilles et au Brésil avec la grande économie de plantation.

Cette redistribution des circuits de la traite transatlantique conduisit à l’entrée en scène des puissances européennes du nord de l’Europe à partir du milieu du XVIIe siècle, et à une importante augmentation des flux négriers et du rythme des expéditions : en un siècle et demi, entre 1500 et 1640, 800 000 esclaves arrivèrent au Nouveau Monde contre plus de sept millions au XVIIIe siècle.

Le Portugal eut en tout point un rôle précurseur. Mais il revient à l’Angleterre, à la France et aux Pays-Bas d’avoir implanté dans leurs possessions d’outre-mer les systèmes les plus intensifs de travail forcé et d’avoir développé une culture capitaliste fortement dépendante du commerce des produits coloniaux : café, sucre, alcool, tabac, indigo,…

En cinq siècles, entre le XVe et le XIXe siècle, 34 850 expéditions négrières traversèrent l’Atlantique, conduisant à la déportation aux Amériques de plus de douze millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains, sans oublier le million d’esclaves noirs introduits en Europe du Sud.

António de Almeida Mendes, « Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique nord (1440-1640) », 2008

De façon générale, il peut être retenu ici que le dénominateur commun de l’ensemble du processus colonial transatlantique qui unit des régions, peuples et cultures aussi différents que ceux des continents européen, africain et américain, fut la violence. Violence des dizaines de millions d’Amérindiens massacrés, expropriés, déplacés, mais surtout ravagés par les maladies importées du Vieux Continent (variole, syphilis,…) auxquelles leur immunité n’était tragiquement pas préparée (certaines régions des Antilles et des Amériques verront les 9/10 de leur population décimée…). Violence des millions de Noirs déportés d’Afrique pour servir dans les plantations, essentiellement antillaises (avec notamment 500 000 d’entre eux sur la seule île française de Saint-Domingue au XVIIIe siècle). Violence des centaines de milliers « d’Engagés » : ces Européens issus des classes les plus pauvres venus au Nouveau-Monde pour tenter d’échapper à la misère de leur pays en contrepartie d’années de travail gratuits dans les plantations et les fermes – une forme d’esclavage à durée limitée… Violence aussi exercée contre les animaux et contre la Nature avec, dès le XVIIe siècle, la survenue de premières grandes catastrophes environnementales induites par la mise en exploitation économique de ces nouveaux territoires (éboulements de terrain, pollutions et épuisements des sols, chasse et quasi-disparition de certaines espèces,…).

Cependant, il ne faudrait pas réduire pour autant (comme peuvent y tendre les manuels scolaires) le commerce transatlantique au seul commerce triangulaire. On sait aujourd’hui que dans des grands ports négriers comme Nantes ou Bordeaux, ce dernier ne représentait qu’au maximum le tiers du volume commercial lié à l’activité portuaire, c’est-à-dire bien moins que les échanges commerciaux et les importations directes de produits du Nouveau-Monde (sucre, café, tabac, fourrure, etc.). Au demeurant, il convient de ne pas oublier que seuls 3 à 4% de ces esclaves furent razziés, la quasi-intégralité des esclaves ayant pour leur part été achetés aux puissants États qui en pratiquaient le commerce le long des côtes ouest de l’Afrique (États dont l’existence expliquerait aussi, en plus des maladies tropicales, la raison pour laquelle les Européens n’auraient pas colonisés l’Afrique – bien plus proche et bien plus accessible – au profit des Amériques). Et contrairement à une autre encore de nos images d’Épinal issues du XIXe siècle, il ne s’agissait pas d’un achat d’esclaves en échange de produits de « pacotille » (verroterie et autres), mais bien d’un marché, avec des acheteurs et des vendeurs, structuré par les lois de l’offre et de la demande, et qui fit tant la richesse de grandes compagnies privées européennes (en premier lieu portugaises – les premières implantées sur ces côtes) que d’un certain nombre d’importants États africains installés autour du Sahara et du golfe de Guinée (ce commerce avec les Européens ayant d’ailleurs supplanté celui très ancien qui existait avec le monde arabo-musulman et d’autres avant lui depuis la Haute-Antiquité via les routes transsahariennes).

Si le Portugal eu longtemps le « privilège » de se voir confier l’asiento des esclaves espagnol, à partir de la signature du traité d’Utrecht de 1713 (qui met fin à la longue et ruineuse guerre de Succession d’Espagne), c’est désormais la Grande-Bretagne (via sa Compagnie de la mer du Sud) qui se voit concéder le monopole de la traite vers les colonies espagnoles (pour une durée de trente ans). Cette juteuse « attribution de marché » confiée à sa grande compagnie négrière n’a toutefois pas que des avantages pour la Grande-Bretagne. Au grand dam de cette dernière, l’asiento se voit en effet adossé à d’importantes contraintes commerciales. La plus conséquente d’entre elles consistant à sévèrement contingenter l’importation de marchandises britanniques dans les colonies espagnoles. Un seul navire britannique (le fameux Navio de permisio) bénéficie ainsi du droit de venir décharger une cargaison de leurs produits (et ce une fois par an seulement – pour l’intégralité de l’Empire espagnol !).

Cette bien maigre autorisation ne manque évidemment pas d’entrainer en conséquence un aussi illégal que volumineux développement de la contrebande (bien nourri il est vrai par l’avidité de la Compagnie de la mer du Sud britannique et des contrebandiers indépendants, ainsi que par l’intérêt de la haute société créole pour les produits manufacturés d’origine britannique – textiles, armes, etc.), qui porte avec les années passant un préjudice commercial de plus en plus lourd pour les Espagnols :

En 1713, l’Angleterre avait arraché à la cour de Madrid le privilège de la traite. Désormais, elle seule pourrait introduire en Amérique du Sud les nègres africains nécessaires à la culture des plantations. En second lieu, elle était autorisée, pour trente ans, à envoyer chaque année à Porto Bello et à la Vera Cruz, en provenance directe de Londres, un vaisseau chargé de marchandises qui n’étaient soumises à aucun droit. Aux termes du traité, le vaisseau de permission devait être de cinq cent tonneaux seulement. En réalité, les Anglais en employaient toujours de huit cents ou de mille. De plus, au mouillage, le vaisseau recevait constamment de prétendus suppléments de vivres qui n’étaient, en réalité, que de nouveaux chargements de marchandises. Par cette fraude, la cargaison annuelle autorisée par les textes se transformait en un entrepôt permanent et sans cesse ravitaillé. Mais ce commerce ne prospérait qu’aux dépens du [commerce français] qui, acquittant les taxes, ne pouvait vendre à si bon compte. Et le Trésor espagnol était lui-même frustré des droits qu’il aurait perçus sur un trafic normal.

Michel Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 204

Sacrés filous que ces Britanniques… Loin de demeurer passive, l’Espagne est cependant bien déterminée à lutter contre ce trafic de contrebande croissant, qui lèse ses intérêts (tout comme ceux donc de son allié français). En 1729, la Couronne hispanique met notamment en place une mesure qui sonne comme un avertissement : l’autorisation à tout bateau espagnol (même appartenant à un armateur privé) de faire office de garde-côte. Cette autorisation confère ce faisant à ce dernier le droit d’arraisonner et d’inspecter n’importe quel navire britannique, et à en saisir le cas échéant toute cargaison jugée illicite !

Ce « droit de visite » des Espagnols sur leurs navires (et la confiscation des marchandises de contrebande qui s’ensuit souvent) finit cependant par irriter les puissants armateurs et marchands britanniques, forcés de constater que ces mêmes Espagnols ne pratiquent pas de telles restrictions commerciales à leurs alliés français (qui pratiquent eux aussi allègrement la contrebande avec le vaste Empire espagnol…). Une concurrence tout sauf « libre et non faussée » (nous sommes alors en plein essor du libéralisme économique) à laquelle il faut ajouter les nombreux abus et “déprédations” auxquels se livrent à l’occasion les marins espagnols sur des sujets britanniques. Ceci jusqu’à ce que finalement, une fois n’est pas coutume dans l’Histoire, les événements ne se précipitent et ne dégénèrent…

*****

L’Angleterre et l’Espagne au début du XVIIIe siècle : Goliath colonial contre David maritime

Avant de nous plonger en détail dans cette guerre entre Espagnols et Britanniques dans le monde colonial, peut-être n’est-il pas inintéressant de dresser au préalable le portrait et les caractéristiques qui structurent alors ces deux pays, et les enjeux qui les guident en cette période d’explosion du commerce international (mais aussi de grands réalignements des équilibres européens). En ce début du XVIIIe siècle, l’Espagne comme la Grande-Bretagne viennent en effet de connaître de profondes mutations, et évoluent sur des pentes sensiblement divergentes. Ainsi, tandis que la première ressort considérablement affaiblie par la guerre de Succession d’Espagne (qui parachève son déclin en tant que grande puissance européenne), la seconde vient de connaître une grande révolution politique (la Glorieuse Révolution), qui débouche elle-même sur une grande révolution économique et financière. Deux révolutions en une qui vont alors transformer profondément l’Angleterre (qui s’affirme désormais comme la grande puissance de la modernité), et qui ne sont pas étrangères aux nouvelles ambitions que cette dernière projette maintenant dans le monde colonial, au détriment d’une Espagne déclinante…

L’Espagne et son Empire : un géant en déclin

La suite de cet article est réservée aux abonnés !

Abonnez-vous (ou prenez une offre Découverte à 5 € sans abonnement) pour accéder à l'intégralité des contenus du site et soutenir mon travail ! 🙏😉

Histoires itinérantes, ce sont des heures de lectures passionnantes et enrichissantes qui vous attendent autour de grands thèmes historiques ! 🌎🏛

==> Voir les OFFRES d'ABONNEMENT

Déjà abonné ? Connectez-vous ci-dessous !

… Fin du Chapitre II …

Dans le troisième puis dernier chapitre de cette grande série préliminaire, je vous plongerai dans les affres de la guerre de Succession d’Autriche, un des premiers grands conflits à dimension planétaire de l’Histoire.

Conflit dont je vous raconterai d’abord la dimension continentale, qui verra en effet s’opposer (sur trois grands théâtres) la quasi-totalité des grandes puissances européennes de l’époque (France, Autriche, Grande-Bretagne, Espagne, Provinces-Unies, Prusse, Russie, Suède, Saxe, Bavière, royaume de Naples et de Savoie-Sardaigne,…).

Conflit dont nous verrons tant l’implication que les répercussions majeures pour la France ainsi que plus globalement pour l’ensemble de l’Europe (dont cette guerre bouleversera ainsi les grands équilibres et rapports de force géopolitiques en place depuis plusieurs siècles). Ceci avant de nous plonger enfin, pour de bon, dans la grande lutte globale et planétaire qui oppose la France et la Grande-Bretagne aux quatre coins des océans du monde, et dont le premier grand choc est désormais imminent. À bientôt, donc. 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee