« Les Grands Jours » … c’est un terme que vous n’avez probablement jamais entendu, et pourtant, il évoque un événement central (et pour ainsi dire assez fondateur) de l’histoire de la France d’Ancien Régime, en particulier de ses provinces éloignées et séditieuses de l’Auvergne et du Languedoc. Deux grandes régions du royaume de France qui échappent encore tant en effet à l’autorité du pouvoir royal en cette fin de XVIIe siècle…

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur l’histoire (vraie) de la Bête de la Gévaudan (une histoire extraordinaire, et la plus grande énigme du règne de Louis XV), je vous propose ainsi de revenir sur l’histoire méconnue (et totalement inenseignée) de ce fameux tribunal des Grands Jours, et du traumatisme considérable et durable qu’il constitua pour la noblesse de l’Auvergne (puis du Languedoc), à l’origine de bien des désirs de vengeance… Bonne lecture !

25 septembre 1665. Partie de Riom, la délégation royale entre dans les faubourgs de Clermont. Tout ce que la grande cité auvergnate compte de notables et d’importants sont venus pour l’accueillir, comme il en est d’usage en ces temps. Pour la sixième fois de son histoire, le tribunal des Grands Jours s’installe à Clermont. Du côté de la noblesse du pays, on frémit : la justice royale va-t-elle oser s’en prendre aux tous puissants seigneurs auvergnats ? Va-t-elle oser lever l’impunité criminelle qui règne dans cette lointaine province – qui échappe tant jusqu’ici à la souveraineté et sévérité de l’autorité royale ?

Mais d’abord, qu’est-ce donc que ce tribunal des Grands Jours ? Pour bien le comprendre, il nous faut revenir un petit moment sur le fonctionnement de la justice dans l’ancienne France monarchique.

* * *

Au commencement était l’ancienne justice royale…

La justice a, à vrai dire, été le grand moyen de la construction et de l’affirmation du pouvoir du roi en France. Depuis le milieu de Moyen-Âge en effet, le roi de France a cherché à asseoir son autorité dans l’ensemble du royaume – et non plus simplement à l’échelle de l’Île-de-France où s’est longtemps réduite la souveraineté royale. Cela est passé par le déploiement, sur l’ensemble du territoire, de magistrats professionnels (prévôts, baillis, sénéchaux) ayant statut de fonctionnaires royaux, et qui y avaient la charge de faire appliquer la justice et de contrôler l’administration au nom du roi. Ce mode d’administration de la justice directement par le roi ou au nom du roi (que l’on nommait respectivement justice retenue et justice déléguée) constitua un puissant instrument de la propagande royale, et participa pour beaucoup de la figure du roi-justicier qui s’établit jadis dans l’imagerie populaire (dont la plus remarquable icône demeure Saint-Louis rendant la justice sous un chêne).

Les baillis et prévôts constituaient autant de relais de l’autorité et de la justice royales dans les territoires du Royaume, des vastes plaines de la Beauce aux provinces les plus reculées. Ces derniers étaient tous issus de la noblesse, ou à défaut anoblis par leurs charges (on parlait dans leur cas de « noblesse de robe courte » ou de noblesse de robe, en distinction de la « noblesse de robe longue » qui correspondait à la noblesse d’épée – la noblesse chevaleresque et héréditaire). Dans les provinces, les baillis étaient à ce titre des gens puissants et respectés (on peut les voir comme l’équivalent de nos actuels préfets).

Ce n’était pas tout. Il y avait aussi ce que l’on appelait les « Parlements ». Il s’agissait de cours de justice où étaient traités les affaires judiciaires ordinaires (litiges, fraudes, justice criminelle, etc.). Lorsque l’on faisait appel d’une décision de justice rendue sur un territoire par un bailli ou un sénéchal (l’un correspondant à sa dénomination dans le Nord de la France et l’autre dans le Sud), c’est ainsi aux magistrats du parlement que l’on s’en remettait. Le territoire du royaume était découpé en un ensemble de circonscriptions administratives, et près de la moitié du pays relevait à ce titre du ressort territorial du Parlement de Paris – le plus important de tous (auquel un encadré spécifique sera consacré plus loin).

Mais parfois (le plus souvent dans les régions situées en limite des juridictions des parlements), la justice ne s’appliquait plus. Certains seigneurs commettaient toutes sortes d’abus auprès de leurs populations, et les magistrats chargés de les juger, aussi corrompus que les premiers sont brigands, se montraient particulièrement « faibles avec les forts et forts avec les faibles ». Un dispositif royal a été prévu en pareil cas : il s’agit de ce que l’on appelait les Grands Jours. Cette cour particulière était déjà connue pour ses châtiments exemplaires et sans retenues, que l’on nommait « Les Grands Jours de … » auxquels on additionnait le nom de la province où elle se déplaçait pour officier et faire régner l’ordre royal. Voici comment cette ancienne instance judiciaire est décrite et expliquée sur le site France Archives :

Les Grands Jours sont des sessions judiciaires extraordinaires, tenues par les magistrats d’un parlement dans son ressort territorial, mais dans une autre ville que celle où ils siègent habituellement, afin de rapprocher la justice royale des justiciables, et de donner à ceux-ci la possibilité d’un recours contre les abus des juridictions inférieures. Nommés par commission royale, ces magistrats rendent la justice souverainement, au civil et au criminel. Bien que composés de membres des parlements, agissant dans une partie du ressort d’un parlement, les Grands Jours relèvent donc de l’exercice de la justice retenue et sortent du cadre de la justice ordinaire.

L’ordonnance de Blois, promulguée en 1576 à la suite d’une session des États généraux, prévoit de les rendre annuels « aux provinces les plus lointaines de nos Parlements ». Les Grands Jours jugent en appel ou même directement des procès en retard, des crimes impunis ; on y fait des règlements sur la justice et la police. Les Grands Jours sont en général institués pour mettre fin à des abus dans une région, après une période de troubles. Ils sont les plus nombreux dans le ressort du Parlement de Paris, en raison de l’étendue de celui-ci. Les dernières sessions ont lieu au milieu du XVIIe siècle, la généralisation des intendants de province les ayant alors rendus pratiquement inutiles.

C’est dans un contexte de violence et d’abus générés par les guerres extérieures et la Fronde que se tiennent des Grands Jours de Clermont entre septembre 1665 et janvier 1666. Les provinces concernées sont les suivantes : haute et basse Auvergne, Bourbonnais, Nivernais, Combrailles, haute et basse Marche, Berry, ressort de Saint-Pierre-le Moûtier. La session qui doit se dérouler du 15 septembre au 30 novembre 1665 est prolongée jusqu’au 24 janvier 1666.

Ces Grands Jours sont les derniers tenus par les membres du Parlement de Paris. Les Grands Jours de Poitiers de 1688 sont tenus par des conseillers d’État et des maîtres des requêtes.

« France. Grands Jours (1665-1666 ; Clermont-Ferrand) », article disponible sur le portail national des Archives (France Archives)

Zoom sur : les Parlements, une des plus importantes institutions de la France d’Ancien Régime

En guise de préambule à ce développement, commencez par oublier tout ce que vous croyez savoir sur les Parlements dont nous allons parler, car cette ancienne instance de l’Ancien Régime n’a absolument aucun rapport avec la conception moderne que nous en avons.

Dans la France de jadis, les Parlements étaient en effet des entités juridiques et administratives qui contribuaient à la gouvernance du pays par le Roi. Créés vers la fin du Moyen-Âge en liaison avec les premiers développements de l’État central (et l’entreprise d’affirmation de l’autorité monarchique qui l’accompagnait), les Parlements étaient une sorte de chambre d’enregistrement et d’application des décisions royales. Ils avaient pour rôle d’enregistrer et de faire appliquer sur le plan du droit les actes royaux (édits, déclarations), qui correspondaient à autant de mesures fiscales, dispositions de succession, réforme administrative, ou encore attribution de privilège instaurées sous forme législative ou règlementaire.

Sorte de Journal Officiel avant l’heure, ces juridictions (et en premier lieu le Parlement de Paris) avait ainsi pour fonction très importante d’inscrire dans leurs registres toutes les décisions et mesures prises par la Royauté, après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, les usages et les coutumes locales (un ensemble mi-formel, mi-informel que l’on appelait alors les « Lois fondamentales du Royaume »). Ces « lois fondamentales du Royaume » (qui s’apparentaient à une sorte de constitution non-écrite ni véritablement formalisée avant l’heure) occupaient alors le sommet de la pyramide des normes dans le droit de l’Ancienne France. Les lois promulguées par le roi devaient impérativement s’y soumettre, et c’était en particulier le rôle du Parlement de Paris de veiller à ce que cette hiérarchie soit maintenue et respectée (on peut ainsi voir ce dernier comme une sorte de Cour constitutionnelle avant l’heure, bien que les attributions judiciaires du Parlement s’étendaient en pratique bien au-delà) :

En face du Conseil qui incarne la volonté momentanée du prince, les Parlements se disent le dépôt permanent des lois fondamentales. Ils les annoncent quand elles sont faites, et les rappellent quand on les oublie. Forts de ce pouvoir conservateur, ils s’attribuent un droit de regard sur l’administration, la haute police, la police des cultes, les corporations, l’assistance, les approvisionnements, les routes, l’instruction et les impôts. Au reste, nul n’exerce une fonction publique sans avoir fait enregistrer sa nomination par un tribunal. En particulier, les communautés d’arts et métiers ne reçoivent un « maître » que s’il a soumis aux juges ses lettres de maîtrise et prêté serment entre leurs mains. Le maçon, le chaudronnier, le boulanger, le cabaretier et le rôtisseur ne s’établissent, n’ouvrent boutique et n’exercent leur profession qu’après y avoir été dûment autorisés par la justice. Simple formalité, sans doute, mais formalité qui peut devenir contrainte, le jour où les magistrats ont besoin de mobiliser leur clientèle. […] Pour le règne de Louis XV, le monde du Parlement de Paris représente un corps considérable de cinq cent quatre-vingt-dix familles, plus que toute la noblesse de Champagne.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 319-323

Répartis dans tout le Royaume et couvrant tout le territoire, les Parlements occupaient à ce titre également une autre fonction très importante : celle d’exercer la justice au nom du Roi. Pour comprendre leur fonctionnement et leur importance sous l’Ancien Régime, il nous faut toutefois réaliser un petit détour par l’histoire de la formation et du déploiement de la justice royale.

* * *

L’histoire de la formation de la justice royale en France

À partir de la fin du Xe siècle, l’émiettement politique et territorial de la féodalité avait entraîné celui de la justice. Alors qu’en Allemagne subsistaient par exemple les tribunaux de l’Empereur, en France, la justice publique passa presque toute entière à la discrétion des seigneurs (qui mobilisaient souvent le duel judiciaire, comme on peut le voir illustré par exemple dans le récent film The Last Duel de Ridley Scott). À côté de ces justices laïques, existait une justice de l’Église, dont les origines remontaient à l’Empire romain. Cette justice exerçait le monopole de la juridiction des ecclésiastiques, et était également compétente à l’égard des laïques lorsque des questions spirituelles étaient en jeu (crimes d’hérésie, de sorcellerie, mariages, etc.). Paradoxalement, ces officialités attiraient beaucoup les justiciables du fait de leur caractère mieux organisées que les tribunaux laïcs, et parce qu’elles offraient la garantie de juges instruits et de modes de preuve plus rationnels. Mais celles-ci avaient la limite de ne prononcer que des sanctions spirituelles et de ne pas pouvoir, comme les cours laïques, faire respecter leurs sentences par la force.

Le roi, comme les autres seigneurs, avait sa cour féodale (la curia regis). Une partie de cette assemblée, composée à l’origine de seigneurs et de prélats, s’était spécialisée avec le temps dans les affaires judiciaires, qui étaient traitées de plus en plus par des jugeurs professionnels, des légistes (ces derniers furent, vers la fin du XIIIe siècle, la matrice du parlement, qui allait devenir le principal organe judiciaire de la Monarchie française). Dès le Moyen-Âge, les rois de France avaient entrepris d’étendre leur juridiction aux dépens des cours seigneuriales ou ecclésiastiques, s’appuyant sur le principe selon lequel « toute justice émane du roi » et sur la préférence des justiciables eux-mêmes pour la justice royale – plus prestigieuse et mieux organisée que celle des seigneurs. Ces dernières, en déclin, continuèrent à fonctionner, mais soumise à un contrôle toujours plus étroit de l’État, et pour les causes peu importantes.

Vers les débuts de l’époque moderne, le royaume étant enfin sorti de la période noire qu’ont pu constituer pour sa population les XIVe siècle et XVe siècles (avec la Peste noire et la terrible guerre de Cent Ans – qui s’apparente davantage à une guerre civile et dynastique qu’à une guerre d’indépendance), les rois de France de la dynastie des Valois (en particulier Louis XI et François Ier) s’attèlent au renforcement du pouvoir royal et de la centralisation monarchique. Certains historiens caractérisent à ce titre cette période comme la transition d’une « Monarchie féodale » vers une « Monarchie modérée » ainsi mise en place par la dynastie des Valois – « Monarchie modérée » que l’on peut voir comme une forme de prélude et de matrice de la future « Monarchie absolue » qu’incarneront ensuite les Bourbons (à partir d’Henri IV jusqu’à la chute de la Royauté sous le règne de Louis XVI).

En ce début de Renaissance, les rois de France sont traversées par plusieurs grandes dynamiques. D’une part, comme à son habitude, le royaume est endetté, et le roi a grand besoin d’argent. D’autre part, ce dernier souhaite contrecarrer le pouvoir des nobles et des grands féodaux et affirmer son autorité auprès de ces derniers. Rappelons que durant des siècles, le domaine royal (c’est-à-dire les territoires véritablement sous le contrôle du roi de France) ne dépassaient pas la région parisienne et Orléans, et que bien que théoriquement ses « vassaux », les grands seigneurs de province jouissaient d’une autonomie de fait dans les différents duchés et comtés intégrés au Royaume.

Tout cela change au tournant du XVIe siècle. En effet, la guerre de Cent Ans a été l’occasion de l’émergence d’un sentiment patriotique, et de la fédération des provinces autour du personnage et de la légitimité du roi contre l’ennemi anglais. C’est aussi à cette époque que le roi de France (en l’occurrence Charles VII) met en place la première armée royale permanente, rendant le roi moins dépendant du soutien militaire et logistique de ses vassaux (avec la mobilisation des fameux ost et ban médiévaux). À ce moment précis de l’histoire de France, le Roi cherche ainsi à affermir son autorité au détriment de celles des puissants seigneurs de ses provinces. Et il a également grand besoin d’argent pour renflouer ses caisses creusées par les guerres et le coût de financement d’une administration royale croissante.

Pour résoudre ces deux problèmes d’une seule traite (et pour faire très simple et schématique), le pouvoir royal va allier ses intérêts à ceux de la bourgeoisie des villes (classe sociale qui n’a fait que croître en importance et en richesse depuis le grand développement commercial qu’a connu l’Europe à partir du XIIe siècle – rappelez-vous les foires de Champagne, etc.). Que fait alors le Roi ? C’est très simple : il délègue une grande partie de l’application de la justice royale à des juges issus de la bourgeoisie des villes. Il existait en effet dans ces dernières une classe de légistes (magistrats, avocats, clercs, etc.) qui s’occupaient essentiellement d’affaires locales. Le Roi leur confie désormais l’administration locale de la justice royale, qui vient concurrencer et supplanter localement celle des seigneurs – alors en perte de vitesse. Et pour résoudre ses problèmes de financement, le Roi de France rend ces fonctions achetables. On parlait alors d’offices : le magistrat avait le droit d’officier dans un parlement car il avait acheté sa charge auprès du Roi. Il pouvait en outre transmettre cette charge à ses enfants – ce qui rendait ces offices héréditaires, et allait participer de la constitution en quelques siècles de véritables dynasties de magistrats (qui l’étaient ainsi dans certaines familles de père en fils !).

Sorte d’« agents » de l’État monarchique (mais dont ils n’étaient pas fonctionnaires ni même salariés), de par leur rôle central dans la mise en musique de la politique royale, ces parlementaires ont occupé une importance juridique (et ce faisant politique) croissante, corrélée à la montée en puissance de l’État en France (en particulier à partir du XVIIe siècle). Une importance qui, au fil des siècles, a eu évidemment pour effet de faire considérablement croître leur poids politique et par conséquent leur capacité à exercer une pression sur les décisions royales. Ainsi, avec le temps, les Parlements ont commencé à développer un nouvel usage coutumier, que l’on appelait le « droit de remontrance ». Celui-ci consistait à formuler des recommandations et préconisations au Roi en amont de l’enregistrement d’une mesure. L’idée assez naturelle et cohérente était au départ d’avertir le Roi que telle ou telle mesure qu’il souhaitait adopter était en contradiction avec une ancienne mesure de ses prédécesseurs, ce qui nécessitait potentiellement de revoir la mesure proposée par le Roi. L’idée était également de proposer ce que nous qualifierions dans notre vocabulaire moderne « d’amendement » : des modifications ou améliorations de la mesure soumise à adoption par le souverain royal au Parlement (adoption mais pas validation, car c’est toujours le Roi qui décide en dernier lieu dans l’Ancien Régime). C’est en particulier le célèbre Parlement de Paris qui avait cette fonction – en plus d’exercer la justice sur l’équivalent du tiers du territoire de la France de l’époque !

De façon générale, la France de l’Ancien Régime avait globalement délégué via ce « système des offices » une large partie des missions de service public du royaume (justice donc – ce qui représentait pas mal de monde, mais aussi collecte et gestion des impôts avec l’institution de la Ferme Générale, etc.). Vers le milieu du XVIIIe siècle, il existait ainsi en France plus de 46 000 « offices », autant de charges et de « missions de service public » achetées à l’État et exercées à titre individuel par une classe bourgeoise. Une façon pour l’État de l’époque de faire tourner les « services publics » du royaume tout en percevant des recettes, sur le principe de l’équivalent d’une délégation de service public moderne (mais payante, et ayant donc généré la constitution d’un gigantesque corps « d’officiers », que l’on pourrait comparer à des sortes de fonctionnaires privés, et l’ensemble à un service public privatisé). En période de guerre en particulier, la Royauté française avait tendance à créer de nouvelles offices à vendre (et à la fonction parfois purement honorifique) afin de financer son budget en hausse ; puis en période de paix, à chercher à les racheter ou à les supprimer afin d’éviter l’inflation des privilèges. Sous le règne de Louis XV, toutes ces structures et leurs offices – et en particulier ceux liés à la fiscalité et au système de justice français – en étaient ainsi venus à représenter pas mal de monde :

Au [milieu du XVIIIe siècle], la France comptait treize tribunaux d’appel ou Parlements, quatre Conseils supérieurs, pourvus des mêmes attributions dans les provinces nouvellement réunies (Corse comprise), quatre Cours des Aides qui jugeaient en dernier ressort les réclamations desdits contribuables contre le fisc et inversement punissaient les fraudes des contribuables, douze Chambres des comptes chargées de surveiller les agents du Trésor. […] Les membres des Cours souveraines sont au nombre de trois mille environ, mais ils dominent et entraînent les magistrats des juridictions inférieures, des bureaux de finances, du Châtelet, des présidiaux, des bailliages, des élections, des prévôtés et la foule immense des suppôts de la justice, avocats, procureurs, huissiers, greffiers, porteurs de contraintes, notaires, commis de la basoche, clercs et saute-ruisseau. […] Propriétaires de leurs charges, pouvant les vendre ou les léguer, les magistrats constituent de véritables dynasties, en possession héréditaire de rendre la justice. Les d’Ormesson, les Joly de Fleury, les Lamoignon, les Molé, les Le Peletier, les Pasquier, les d’Aligre sont de grands noms de France. […] En 1690, Louis XIV a accordé la noblesse héréditaire ou transmissible aux magistrats des Cours souveraines.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 318-321

Oui : bien que payants, les offices (notamment de magistrature) attiraient du monde, car avec cette charge (office) de magistrat en particulier, venait effectivement quelque chose de très recherché et prestigieux dans l’ancienne société d’ordres : un anoblissement. En d’autres termes, les personnes qui officiaient pour la justice royale étaient anoblies depuis Louis XIV. Cette mesure allait avoir des conséquences extrêmement importantes dans la société de l’époque, car elle allait se traduire par l’émergence d’une nouvelle noblesse, dite « noblesse de robe », qui allait se développer en parallèle de la noblesse dite « d’épée » (la noblesse « classique », de titre, et qui se transmettait par le sang). Au tournant du XVIIIe siècle, on assiste même à un nouveau phénomène : celui d’une aristocratie parlementaire qui, après avoir longtemps concurrencée la noblesse traditionnelle (et étant désormais devenue elle aussi une noblesse), commence à fusionner avec elle :

Cette transformation, qui passa presque inaperçue, est de la première importance. Bourgeois ou fraîchement sortis de la bourgeoisie, les magistrats étaient les adversaires-nés de la noblesse. Que de fois a-t-on décrit ces légistes austères reconquérant le royaume sur les féodaux, renversant les justices seigneuriales, rasant les donjons, réduisant les grands à l’obéissance et faisant triompher partout la justice du Roi, parce que le Roi c’était l’unité, le droit, la nation, l’État ! Au XVIIIe siècle, voici les légistes devenus à leur tour des seigneurs. Ils achètent des fiefs et ils ont des vassaux. En Franche-Comté, la seule province où le servage se soit conservé, les biens de mainmorte appartiennent soit à des gens d’Église, soit à des magistrats de Besançon. Le mélange est fait entre la noblesse d’épée et la noblesse de robe : parentés, mariages, relations, manière de vivre, tout les confond. Des familles parlementaires sortent des colonels, des chevaliers de Malte, des lieutenants généraux. […] C’est avec beaucoup de raison, que, dans sa thèse Les Magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, M. Bluche a insisté sur l’unité de la noblesse. Constituée et cimentée par les privilèges fiscaux, définie par une législation et une jurisprudence abondantes, cette unité ne laisse entre ceux qui composent le second ordre du royaume d’autre différence que l’ancienneté de l’anoblissement. Encore, au XVIIIe siècle, le prestige de l’ancienneté s’efface-t-il au profit de la situation publique, des honneurs officiels, du rôle dans l’État, de la réputation, des alliances… […] Au surplus, « c’est souvent par les sentiments, les idées et les actes, plus encore que par la naissance et les privilèges, que l’on marque le mieux son appartenance à un ordre ou à une classe ». Les hommes nouveaux, quand il s’en trouve, calquent leurs idées et leurs manières sur celles des familles anciennes. Correspondances et mémoires nous montrent les nobles des deux origines absolument mêlés dans les salons et dans les fêtes. Le petit-maître de robe est aussi pressé de déposer sa toque et son rabat que le petit-maître d’épée d’enlever son uniforme de chevau-léger ou de mousquetaire. Ils ont les mêmes goûts, le même cousinage, les mêmes maîtresses, les mêmes chevaux, les mêmes hôtels. Surtout ils ont les mêmes intérêts et les mêmes préjugés. Certes, comme nul ne peut entrer dans une des cours sans l’aveu des membres qui la composent, on constate de l’une à l’autre certaines différences de recrutement. On est moins entiché de noblesse à Dijon qu’à Rennes. Mais ces nuances sont peu de chose. À Paris, en 1771, la composition du Parlement est la suivante : 233 nobles, 26 fils de privilégiés, 29 roturiers, contre 26 en 1715. Si « une évolution imperceptible tend à augmenter la proportion relative des magistrats d’origine bourgeoise, ce phénomène joue sur de si petits nombres que son importance sociale est négligeable ».

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 321-323

Il est important de rappeler ici que la noblesse était alors exemptée d’impôt. Imaginez donc l’intérêt matériel qu’il pouvait y avoir à être anobli, au-delà de tout le prestige que pouvait conférer le titre. En deux ou trois siècles, la haute administration de la justice, en plus d’avoir fusionnée avec l’ancienne noblesse terrienne et féodale, était ainsi devenue une vaste entreprise institutionnelle, mobilisant sur l’ensemble du territoire des milliers de légistes. Autant de familles anoblies, riches et puissantes, qui participaient de beaucoup de l’économie des villes où siégeaient un parlement ou une antenne de la justice royale, et qui allaient finir par constituer une véritable classe (caste) sociale à l’intérieur du pays, organisée, structurée, consciente de ses intérêts, et bientôt prête à tout pour les défendre :

Les magistrats tirent leur importance, non seulement des fonctions qu’ils exercent, mais encore de leur fortune. Au vrai, ils ne s’enrichissent pas à rendre la justice, mais c’est parce qu’ils sont riches qu’ils peuvent être juges. Une charge de conseiller qui, à la mort de Louis XIV, vaut cent mille livres à Paris et soixante-dix mille en province, ne rapporte même pas l’intérêt du capital. A Rennes par exemple, gages, épices et vacations se montent difficilement à deux ou trois mille livres par an. Beaucoup moins à Grenoble. La plupart des magistrats sont de grands propriétaires terriens, propriétaires parfois très avides, acharnés à faire revivre des droits tombés en désuétude, à mettre la main sur les communaux, à restreindre les droits d’usage qu’une longue pratique a rendu légitimes. A Paris, ils sont très souvent propriétaires de terrains à bâtir, de maisons louées. Le président Olivier de Senozan, qui passait pour un des Parisiens les plus riches, possédait l’année de sa mort, rien qu’en immeubles et en terres, une fortune de quatre millions six cent soixante-seize mille francs. Beaucoup ont un portefeuille composé presque toujours de rentes sur les aides et gabelles, sur le clergé, sur les États de Languedoc et de Bretagne. […] Les magistrats de Rennes, de Dijon, de Besançon, de Grenoble ont des fermes, des forêts, des pâturages, des chasses, des maisons de campagne. Une des plus belles propriétés du Dauphiné, à La Tronche, dominant l’Isère, appartient au conseiller de Barral de Rochechinard. Le labyrinthe en est célèbre parmi les amateurs de jardins anglais. La richesse des parlementaires n’est pas uniquement immobilière ou composée de valeurs à revenu fixe. Ils épousent des filles de finance, s’intéressent à des affaires industrielles, commanditent des maîtres de forges et des armateurs. Sur les cinquante forges qui existent en Bourgogne à la veille de la Révolution, dix appartiennent à des parlementaires dijonnais. […] Un certain nombre de magistrats parisiens ont des actions de Saint-Gobain, de la Compagnie des Indes, du canal de Briare, des parts dans l’entreprise des carrosses. Certains prêtent sur hypothèques. À la Révolution, le président Bouhier de Lantenay (Dijon) avait cent soixante-six mille francs de créances sur des boulangers, des drapiers, des procureurs et sur diverses abbayes.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 319-320

* * *

Au XVIIe et XVIIIe siècles, une institution désormais au cœur du fonctionnement de la Royauté d’Ancien Régime

En résumé, au début de ce que nous appelons en Histoire l’Ancien Régime (tournant du XVIIe siècle), la justice royale était ainsi devenue une vaste organisation hiérarchique, une pyramide administrative et judiciaire au sommet de laquelle se trouvaient les « cours souveraines » : les conseils souverains et les fameux Parlements (il y avait celui de Paris, celui de Rennes, celui de Toulouse, etc.). Ces derniers rendaient la justice sur un territoire délimité, et constituaient en quelque sorte les instances supérieures du droit dans le Royaume, les « Cours de dernier ressort » mobilisées par toute personne qui souhaitait faire appel d’une décision. Leur justice et les arrêts sur lesquels ces tribunaux statuaient étaient prononcés au nom du Roi, et seul ce dernier avait le pouvoir de dessaisir un Parlement d’une affaire ou de casser une décision prise par l’un d’eux (événements qui demeuraient toutefois relativement rares).

Les instances des Parlements étaient occupées par des magistrats, et ces fonctions n’étaient donc pas attribuées sur compétence ou sur concours mais étaient nous l’avons vu monnayables. Autrement dit, à l’image du fonctionnement du notariat d’aujourd’hui, la charge de parlementaire s’achetait, et l’on pouvait se la transmettre de père en fils (l’histoire judiciaire de la Monarchie regorge ainsi de véritables dynasties de magistrats, dont de nombreuses s’étaient illustrées par leurs compétences et leurs valeurs morales).

Comme vous l’avez bien sûr compris au vu d’un tel mode de fonctionnement, avec les siècles, les parlementaires se sont érigés dans le Royaume en une véritable classe (caste) sociale, très riche (et parlementaires parce que riches), et disposant de nombreux privilèges, qui se transmettaient donc de génération en génération. La possession d’une charge de magistrat valait au concerné d’être anobli, et les membres des parlements étaient appelés dans l’Ancien Régime la noblesse « de robe » (en distinction de la noblesse « d’épée » qui correspondait elle à la noblesse « classique », et qui se transmettait par le sang). Bien que techniquement « nobles », ces magistrats étaient avant tout ce que nous pourrions qualifier de classe « bourgeoise ». Ils composaient à ce titre une part importante de la bourgeoisie des villes, aux côtés notamment des marchands dont ils étaient généralement assez proches (quand ils n’évoluaient pas directement dans le monde des affaires eux-mêmes !).

Mais au-delà de son appartenance à l’aristocratie financière et marchande, la classe magistrate était aussi et surtout devenue au XVIIIe siècle une puissance terrienne, propriétaire d’un grand nombre de domaines et de placements immobiliers. Plus encore, elle avait même fusionnée en partie avec la noblesse traditionnelle, et ainsi les familles « de robe » et « d’épée » étaient-elles désormais souvent unies par les liens du sang et de l’argent. Bientôt, cette haute société n’en forma plus qu’une, partageant la même culture, le même mode de vie, et les mêmes intérêts. À l’époque de Louis XV, la noblesse s’était ainsi « embourgeoisée » et la bourgeoisie s’était anoblie. Puissante et contrôlant en partie le fonctionnement de l’État, cette classe de privilégiés allait bientôt faire front contre les volontés réformistes de la Royauté. Mais ceci est une autre histoire… 😉 (voir sur ce sujet l’article ci-contre !)

Les Grands Jours : un tribunal d’exception conçu pour faire régner en province l’ordre royal

Ce long détour par l’histoire des Parlements d’Ancien Régime maintenant réalisé (et leur nature et le profil de leur magistrature maintenant mieux cernées), revenons à nos Grands Jours d’Auvergne et sur le pourquoi et le comment de leur intervention. Utilisé maintes fois depuis la fin du Moyen-Âge, en ce milieu du Grand Siècle, le principe des Grands Jours est déjà bien rôdé. Il consiste donc à expédier dans une ville du ressort d’un certain parlement (mais souvent assez éloignée de celui-ci) une équipe de magistrats de ce même parlement. Ces magistrats envoyés sur place sont des commissaires imprégnés de l’autorité royale. Ils sont généralement accompagnés de conseillers royaux, et souvent choisis par le cabinet du Roi lui-même. L’idée générale est de répondre le plus efficacement possible à la problématique suivante : puisque la justice du parlement (et donc du roi) ne semble plus s’appliquer dans telle ou telle province, on fait donc venir le parlement directement dans la province, là où précisément la justice ne parvenait plus à frapper les criminels et à faire cesser les abus qui se trouvaient de facto protégés par la distance. Il s’agit ainsi de faire venir le Parlement sur place, au cœur des provinces les plus éloignées de son siège habituel, en vue d’expédier localement un nombre d’affaires plus important et de rétablir l’ordre et la justice du roi dans les provinces concernées. Cela ne revenait pas à créer une nouvelle juridiction ou un nouveau parlement dans la province, mais consistait plutôt en une session extraordinaire dudit parlement, tenue pour quelques mois « hors-les-murs » (et dont le principe pourrait être apparenté à une sorte de « parlement rendu ambulatoire » !).

En ce milieu de la décennie 1660, quelques années après les grandes turbulences de la Fronde, en matière de justice (ou plutôt d’injustice), la province d’Auvergne se trouve justement être en plein dans le collimateur du désormais tout puissant Roi-Soleil. Il est vrai que par la nature de son sol et de ses habitants, l’Auvergne avait toujours offert un refuge de choix aux grands seigneurs en rébellion contre l’autorité royale. Au milieu du Moyen-Âge, la région se démarquait à cet égard par une haute noblesse en roue libre, dont la liste des meurtres, incendies et carnages opérés par ses tristes sires serait trop longue à énumérer ici. Mais, si lointains que paraissent dans le temps ces « hauts et puissants seigneurs », ceux-ci sont encore finalement assez proches dans l’espace-temps auvergnat lorsque débarquent à Clermont, en 1665, messieurs les parlementaires délégués par le roi Louis XIV.

En ce milieu du Grand Siècle, les non moins nobles Canillac, d’Espinchal ainsi qu’une foule d’autres seigneurs petits et grands, se révèlent vivre de façon guère différente de leurs terrifiants ancêtres. Les guerres de religion au siècle précédent, ou la guerre civile de la Fronde encore toute récente, leur ont donné en effet la possibilité de profiter de la carence presque totale du pouvoir royal pour reprendre la vie brutale et sans freins de leurs aïeux : chevauchées l’épée à la main, meurtres, rixes et batailles rangées, brigandages organisés avec des bandits à leur solde… Déjà, les siècles précédents, les Grands Jours de Justice avaient-ils dû fonctionner cinq fois afin de châtier ces derniers. Il semble s’en imposer un sixième au lendemain de la Fronde, qui avait vue une turbulence accrue des hobereaux et de leurs gens. À propos de la situation auvergnate, en 1661, l’intendant de La Barre écrivait déjà à Colbert : « tout le monde, et particulièrement les officiers de justice, chacun à son ressort, couvre les coupables au lieu de les punir ». Et les plaintes continuaient de pleuvoir en masse. Aussi, son successeur, de Pomereu, présenta un plan de répression contre les trublions, « à commencer par les grosses têtes », qui allait aboutit aux Grands Jours de 1665.

* * *

Quand les Grands Jours décapitait la noblesse frondeuse d’Auvergne

30 janvier 1666. Un échafaud trône au milieu de la place de grève. Puis c’est l’arrivée du condamné. La foule, les huées. La pensée fugace du tranchant de la hache sur la nuque découverte. Puis le silence. L’assemblée retient son souffle. La hache s’abat et vous tue du premier coup – si vous avez de la chance. Une nuée d’oiseaux s’envole dans un grand bruit de battement d’ailes. C’est terminé. La tête du vicomte de Canillac vient de rouler sur le billot. On mesure la portée de l’événement. Avec sa mort, c’est désormais toute la noblesse d’Auvergne qui a de bonnes raisons d’avoir peur.

Quatre mois après leur arrivée dans la grande salle du palais de Boulogne, les magistrats de Louis XIV ont effectivement souhaité faire un coup d’éclat. Il s’agissait de frapper vite, et fort. En quelques mois, ce n’est en effet pas moins de 12 000 plaintes qu’ont collecté les envoyés du roi. Malgré les réticences à témoigner par peur des représailles de leurs seigneurs, et peut-être rassurées et encouragées par la présence magistrale de la délégation royale, les langues se sont déliées, et les accusations sont tombées en flèche. La première action des seize conseillers du Roy (venus en Auvergne accompagnés de leurs épouses et équipages) avait consisté à libérer les dizaines de malheureux emprisonnés dans les cachots les plus sordides (et parfois dans des conditions atroces). Puis de s’attaquer à la corruption patente de la province, en faisant arrêter ou en chassant un certain nombre de fonctionnaires jugés trop complaisants avec le pouvoir des seigneurs tyranniques de la région. Puis l’on s’affaira enfin à juger la multitude de crimes et d’exactions commis par ces derniers envers les sujets du roi de France…

En à peine quatre mois, les magistrats parisiens vont ainsi juger plus de 1 360 affaires. Celles-ci vont se traduire par la prononciation de 692 condamnations (dont 125 concernaient des nobles). Parmi ces dernières, ce ne sont pas moins de 347 condamnations à la peine capitale qui vont être prononcées par les juges ! Parmi ces centaines de condamnés à mort, seulement 23 seront exécutés (dont beaucoup en effigie), la plupart des concernés ayant pris la fuite ou le chemin de la clandestinité.

Le jeune Charles-Gabriel de Montboissier-Beaufort-Canillac n’a pas eu cette chance. Ce représentant de l’une des plus anciennes et des plus puissantes familles de la noblesse d’Auvergne a été jugé, condamné et exécuté au cours d’une même journée. Fallait-il que ses crimes soient odieux ! À vrai dire, ils ne l’étaient pas tant que ça. En effet, le jeune vicomte était seulement accusé d’un crime contestable : celui de l’assassinat d’une autre figure de la noblesse auvergnate (personnage connu pour sa violence), et avec lequel il s’était affronté au cours d’une de ces violentes rixes dont les nobles auvergnats avaient alors tant le goût. En fait, Charles-Gabriel était surtout coupable d’être le fils de son père, et semble avoir payé de sa vie pour les crimes de celui-ci.

Son père ? Un certain Jacques-Timoléon, marquis de Canillac, auteur de dizaines de crimes et d’exactions dans la région, et peut-être le plus grand sadique que l’Auvergne ait connu durant ce siècle (au point qu’on le surnommait parfois le « Barbe-Bleue de l’Auvergne » … !). L’homme avait d’ailleurs déjà été condamné à mort, avant-même les Grands Jours d’Auvergne, par le Parlement de Toulouse. Là-bas, à défaut de mettre la main sur le terrifiant marquis (qui avait pris la poudre d’escampette), on l’avait brûlé en effigie (c’est-à-dire placé sur un bûcher un mannequin le représentant – curieuse pratique envers un noble de haute lignée car ce traitement était en général réservé aux individus accusés de… sorcellerie). À l’époque comme en 1665 cependant, notre bon marquis de Canillac a donc réussi à prendre la fuite avec une partie de ses fils et de sa bande. Bien que ce qu’on lui reproche ne soit en aucune mesure comparable avec les crimes de son père, c’est ainsi sur le malheureux Charles-Gabriel, l’un de ses fils, que les magistrats parisiens vont faire un exemple (ce qui fera dire à l’abbé Fléchier dans son célèbre ouvrage relatant les Grands jours d’Auvergne : « il est vrai que c’est être bien innocent en Auvergne que de n’avoir commis qu’un crime et qu’un fils qui n’a été criminel qu’une fois paraît bien juste à comparaison d’un père qui l’est toujours »).

Il est vrai qu’à leurs yeux, le fils du marquis reste notoirement coupable d’avoir servi le prince de Condé durant la Fronde. Or, c’est bien pour régler ces comptes-là, et non par seul souci de sollicitude pour ses persécutés de sujets auvergnats, que Louis XIV a envoyé son tribunal spécial dans la province. Loin d’être désintéressé dans l’affaire, le roi de France n’a en effet ni pardonné, ni oublié les troubles qui ont ensanglantés le Royaume et des princes et nobles qui les ont provoqués. En ce milieu des années 1660, l’affaire Fouquet étant enfin réglée, c’est bien maintenant au tour des grandes provinces frondeuses et de leurs meneurs de comprendre ce qu’il en coûte de défier le roi de France, et d’en payer le prix. Peut-être même les milliers de plaintes déposées contre les grands seigneurs auvergnats ont-elles été impulsées par les propres agents du roi, avec la complicité de divers conseillers provinciaux, afin d’y justifier la lourde et pleine intervention de sa justice. Nul doute que la légion de plaintes et de doléances des petits paysans d’Auvergne à l’égard de leurs mauvais maîtres et seigneurs constituait pour le souverain une bien belle excuse aussi bien qu’une formidable occasion pour venir anéantir une bonne fois pour toute ce groupe de nobles rebelles et renégats. Et entre exécution capitale, spoliation, disgrâce et bannissement, ceux qui n’ont pas la chance d’avoir des liens avec la noblesse protégée d’Île-de-France ou de racheter leurs peines au prix fort vont en connaître la sévérité.

* * *

Une haute noblesse auvergnate traumatisée, et qui n’oubliera pas…

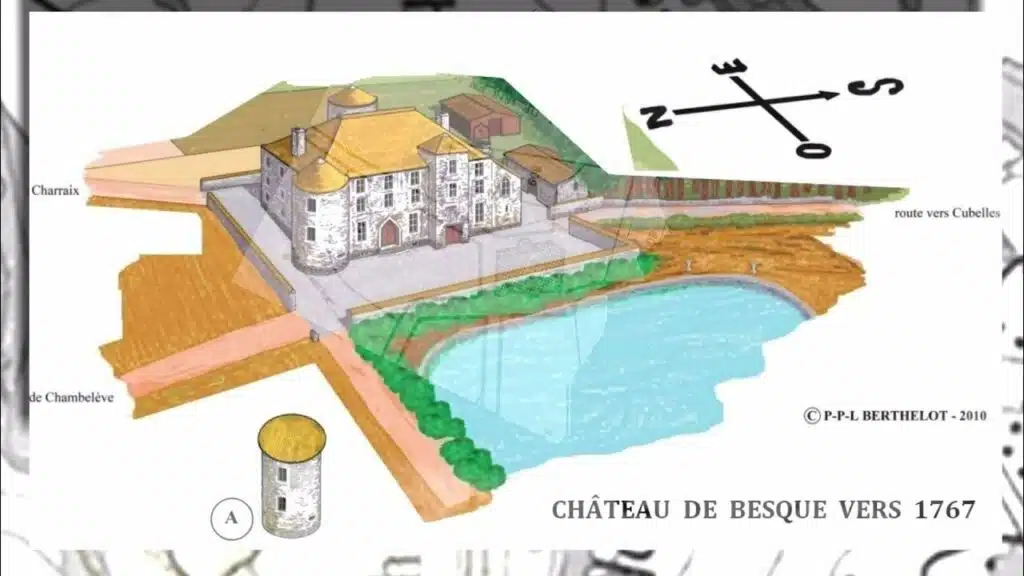

Il est en effet bon de souligner combien la noblesse d’Auvergne ressortira traumatisée de cet événement. Car le vicomte de Canillac ne sera pas le seul à connaître le tranchant de la lame du bourreau : deux de ses cousins, de la famille d’Apchier (un nom également connu dans l’affaire de la Bête…), connaîtront également la violence de la peine capitale. En 1666, le tribunal royal condamnera ainsi le comte Christophe d’Apchier a avoir la tête tranchée, et ses biens et sa fortune à être saisies, ses châteaux de Frizac, de Treillat et de Besque (où fut exposée la Bête tuée par Jean Chastel en 1767) à être démolis et rasés, ainsi que ses bois à être coupés à trois pieds de hauteur jusqu’à cinq ans après la fin du verdict déposé par coutumace ! En 1667, c’est au tour d’un autre membre de sa famille, Silvestre d’Apchier, baron de Vabres et de la Baume (pas la même Baume que celle que nous connaissons), d’être condamné à mort, et de voir toutes ses terres et ses biens confisqués (et en partie redistribués à la population). Quant aux Canillac, ils furent indéniablement les plus impliqués et les plus pénalisés par les poursuites du tribunal royal, puisque pas moins de cinq membre de cette même famille écoperont d’une condamnation à mort. A défaut notamment de réussir à mettre la main sur le vilain marquis, on exécutera donc l’un de ses fils, et l’on fera pendre ses dix principaux hommes de main (dont le plus important bénéficiera même du privilège « noble » de l’exécution par décapitation). Leurs châteaux et donjons seront livrés à la destruction, leurs bois coupés, leurs terres, fermes et mobiliers saisis.

Si la famille de Canillac eut le plus à souffrir de la répression du pouvoir monarchique, elle fut loin d’être la seule, car d’autres grands noms de la noblesse d’Auvergne (comme les Frayssinet, les Durand, les d’Espinchal, les Montvallat, les Deshereaux, les de Boyer, et bien sûr les d’Apchier) furent également rudement sanctionnés par les arrêts des Grands Jours. Au début du XVIIIe siècle, certaines de ces familles en étaient encore au stade de panser leurs plaies, et nous avons trace de quelques veuves et membres survivants de ces lignées en appelant durant la Régence à la clémence du roi pour récupérer quelques uns de leurs biens et terres spoliés. Le jeune comte d’Apchier survivant de la répression royale (l’ancêtre de celui qui mènera l’ultime chasse du 19 juin 1767 contre la Bête) avait vu ses trois châteaux détruits, et ses meilleurs amis décapités et pendus. Quant à la lignée des Canillac, amputée de cinq de ses représentants masculins par les Grands Jours, elle s’éteindra au début des années 1730. À défaut d’héritiers, ses terres et ses biens (dont la baronnie de Canillac) seront alors rachetés par son plus proche parent : un certain… Pierre-Charles de Molette, marquis de Morangiès (père de Jean-François-Charles), dont les Canillac constituaient une branche cadette (les De Molette étaient en effet d’origine auvergnate, à l’image de nombreuses familles de la noblesse gévaudanaise).

Peu de temps après, celui-ci fera déplacer le siège de la baronnie de Canillac (l’une des huit baronnies du Gévaudan) en son château de Saint-Alban. Par ce geste, le marquis de Morangiès faisait ainsi de lui et de ses quatre fils et trois filles (avec le comte d’Apchier) les derniers représentants et descendants de la noble et terrible famille des Canillac, dont le nom avait si sinistrement marqué l’Auvergne du XVIIe siècle, et dont le sadisme ne sera probablement égalé que par les carnages d’une certaine Bête…

En résumé :

Le peuple se fait des Grands Jours un rêve merveilleux, fantastique, apocalyptique, un vrai jugement dernier où les grands seront les petits.

Michelet, dans le tome 15 de sa célèbre histoire de france

En contribuant à affirmer l’autorité du roi, « source de toute justice », les Grands Jours d’Auvergne (puis du Languedoc qui leur suivront quelques années plus tard) resteront gravés dans l’histoire de France comme l’un des plus violents (et opérants) instruments de mise au pas de la noblesse depuis le gouvernement du cardinal de Richelieu. Les lourdes sanctions qui s’abattirent sur l’Auvergne ne s’arrêteront pas d’ailleurs aux près de 350 condamnations à mort et 28 peines de galères prononcées par les magistrats royaux : la province fit en effet aussi l’objet d’une grande réorganisation fiscale (avec attribution de ce pouvoir à la Généralité de Riom au détriment de Clermont), d’un redéploiement de ses bailliages. La grande province d’Auvergne se vit également amputée au nord de 80 de ses paroisses, qui furent rattachées à la Généralité de Moulins. C’est aussi à cette époque que Clermont (décrite par l’abbé Fléchier comme la ville « la plus désagréable du royaume » (désolé les Clermontois !)) fut fusionnée avec la cité voisine de Montferrand, formant la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Je laisse le mot de la fin sur ces fameux Grands Jours d’Auvergne à l’historien Marc Brousse, qui écrivait ceci à leurs propos en conclusion de l’un de ses articles au milieu du XXe siècle :

Les résultats de cette politique de force, dans une province qui ne connaissait plus que la force, furent immédiats puisque, la terreur y fut si fort répandue qu’il se fit alors « mille conversations qui venaient moins de la grâce de Dieu que de la justice des hommes ». Les Grands Jours purent « se glorifier d’avoir fait des gens de bien dans une province où l’on se faisait gloire d’être coupable ».

« Les Auvergnats n’ont jamais si bien connu qu’ils ont un roi, comme ils le font à présent », écrivait Novion à Colbert en octobre 1665. Aussi l’avocat général Talon n’exagèrera pas trop sa flatterie à l’égard du jeune roi lorsqu’il dira : « Il ne lui manquait que cette belle action à faire ». Certes, il frappa au point névralgique en frappant l’Auvergne brutale et déréglée : « la grande ombre de Richelieu, niveleur des repaires féodaux voyait son œuvre se continuer avec amplitude par ces Grands Jours de 1665 ».

Dès lors le pouvoir royal est fortement assis même au fond des montagnes du Plateau central ; il y est stabilisé pour plus d’un siècle ; l’écho de ces Grands Jours se répercutera longuement dans ce pays et même dans beaucoup d’autres provinces, sous l’ancien régime. On pourra désormais s’y contenter des formes ordinaires de la justice et le roi n’aura plus besoin d’y envoyer des délégués munis de pouvoirs spéciaux : plus de Grands Jours après ceux de Clermont, terribles dans leurs effets. Ceux de 1665-1666 ont atteint le but assigné par le roi.

Si en 1665 on chansonnait encore l’intendant Bernard de Fortia, par la suite tous ses successeurs furent entourés d’un respect profond où entrait assez de crainte, et dès ce moment leur autorité pénétra jusqu’au fond des campagnes les plus reculées. Des réformes, des travaux importants, la transformation complète des villes, pourront désormais se faire par leurs ordres et réussir sans attirer d’opposition locale : la grande opération judiciaire des Grands Jours a placé hors de pair le pouvoir royal au pays d’Auvergne.

Marc Dousse, « Les “Grands Jours d’Auvergne” et le pouvoir royal », extrait de la Revue des Deux Mondes du 1er Mai 1943

Pour aller plus loin… 🔎🌎

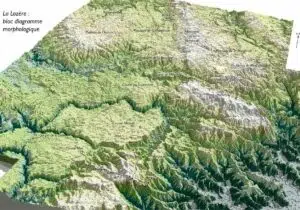

Ce petit épisode de la série des « Il était une fois… » du blog sur l’histoire du parti dévot, de la Ligue catholique du XVIe siècle au jansénisme de l’Ancien Régime, est en fait extrait de ma grande série consacrée à l’affaire de la Bête du Gévaudan. Je renvoie ainsi les passionné(e)s de grandes énigmes historiques vers cette vaste fresque documentaire sur l’histoire incroyable (mais vraie) de cette célèbre « Bête dévorante » de l’histoire de France. Une histoire extraordinaire qui, loin d’une simple légende, a fait plus d’une centaine de morts dans le territoire correspondant à l’actuel département de la Lozère, et a profondément marqué les mémoires des paysans de ces hautes et rudes terres du Massif central à la croisée du Languedoc et de l’Auvergne (affaire où la question de l’ancienne organisation territoriale et administrative de la France d’Ancien Régime fut d’ailleurs centrale !).

L’histoire extraordinaire d’un fait divers devenu haute affaire d’État, et qui aboutira notamment à l’organisation des plus grandes battues de l’histoire du Monde jamais réalisées contre un animal féroce.

L’histoire extraordinaire de trois années de terreur paysanne et de cauchemar grandiose constituant la plus grande énigme du règne de Louis XV, et qui a traumatisé tout un territoire comptant alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (et dont la Bête est devenue l’emblème).

Une histoire extraordinaire qui, au-delà de la résolution du mystère, a également beaucoup à nous apprendre sur la société et la France de l’Ancien Régime, entre crépuscule de la Royauté et montée en puissance des Lumières, entre condition et vie paysannes dans les hautes terres et quotidien de Cour, ainsi que sur l’histoire et la géographie d’une région d’une sauvage beauté, et qui correspond aujourd’hui globalement au département de la belle et secrète Lozère…

* * *

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés à plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee