Comment ne pas revenir un instant sur la naissance du protestantisme et les raisons qui président à la création de cette nouvelle confession de la religion chrétienne, qui constitue un schisme comme encore jamais l’Europe n’en avait connu depuis la naissance du christianisme puis la scission des Églises d’Orient et d’Occident de 1054 ?

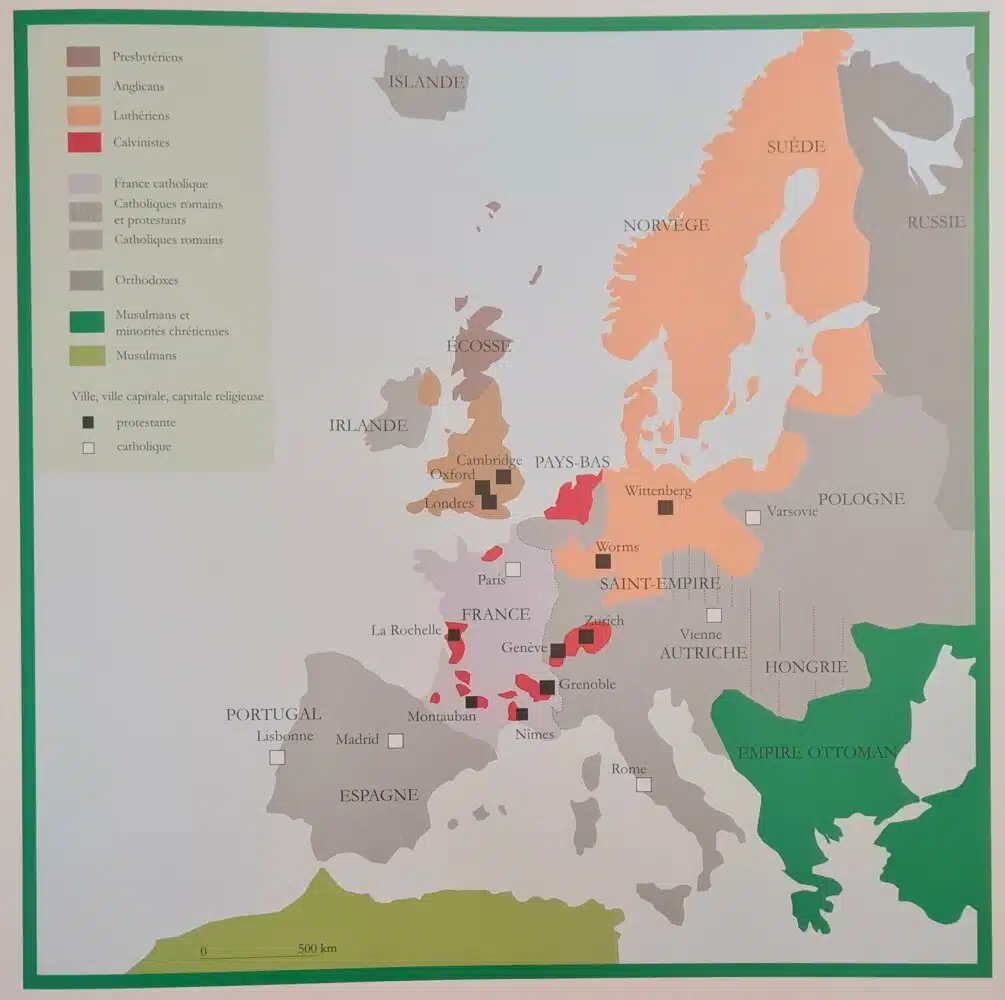

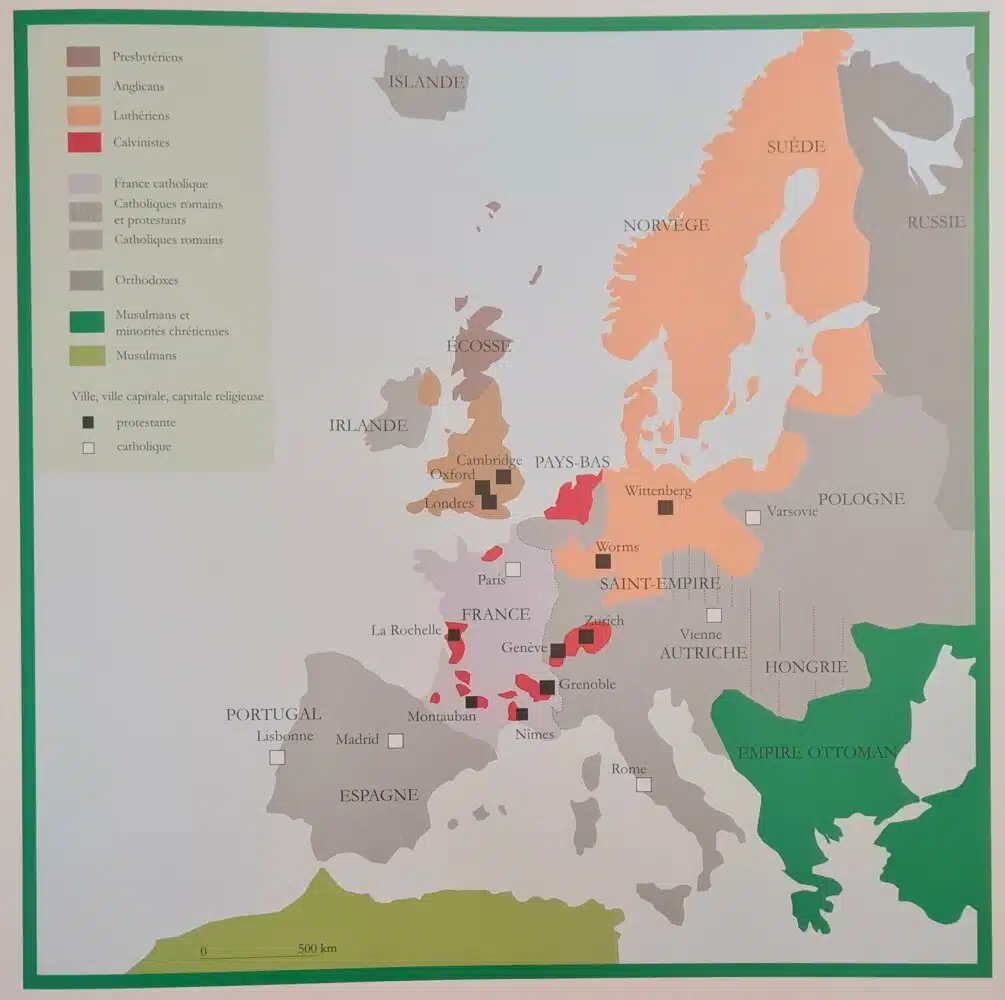

Suite à la diffusion des idées de Martin Luther puis de Jean Calvin, l’Europe du XVIe siècle voit en effet s’affirmer une nouvelle religion, en rupture avec l’Église romaine et la Papauté, mais plus encore que cela porteuse d’une nouvelle philosophie et spiritualité impactant tous les compartiments de la vie publique et quotidienne. L’enracinement du protestantisme, en particulier dans les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord ainsi que dans certaines régions de France, provoqueront nous allons le voir des mutations profondes des rapports aux questions spirituelles et religieuses, mais aussi plus fondamentalement économiques, sociales, culturelles et politiques. L’arrivée de la religion réformée constitue de fait l’un des plus grands tournants de l’Histoire de l’Europe moderne, et il est peu dire que le continent ne sera, après cela, plus jamais le même. Le Vieux Continent se voit désormais divisé en deux grands espaces socioculturels, entre Europe protestante du Nord et Europe catholique du Sud. Autant de puissances et d’États modernes qui, après s’être déchirés au travers de terribles « guerres de la Religion » internes, vont développer des trajectoires sensiblement différentes (et entrer globalement et pour longtemps en grande tension et rivalité structurelles).

(©rédit illustration : World History Enclyclopedia)

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur l’histoire (vraie) de la Bête de la Gévaudan, je vous propose ainsi de revenir sur les tenants et aboutissants de la Réforme, de ses origines et des raisons de sa survenue historique dans le contexte de l’Europe de la Renaissance, puis sur ses conséquences à moyen/long terme en matière d’évolution culturelles et sociétales, et de constater le nouveau paradigme qu’elle installe dans l’Europe du début de l’ère moderne (qu’elle a structurellement participée à façonner). Bonne lecture !

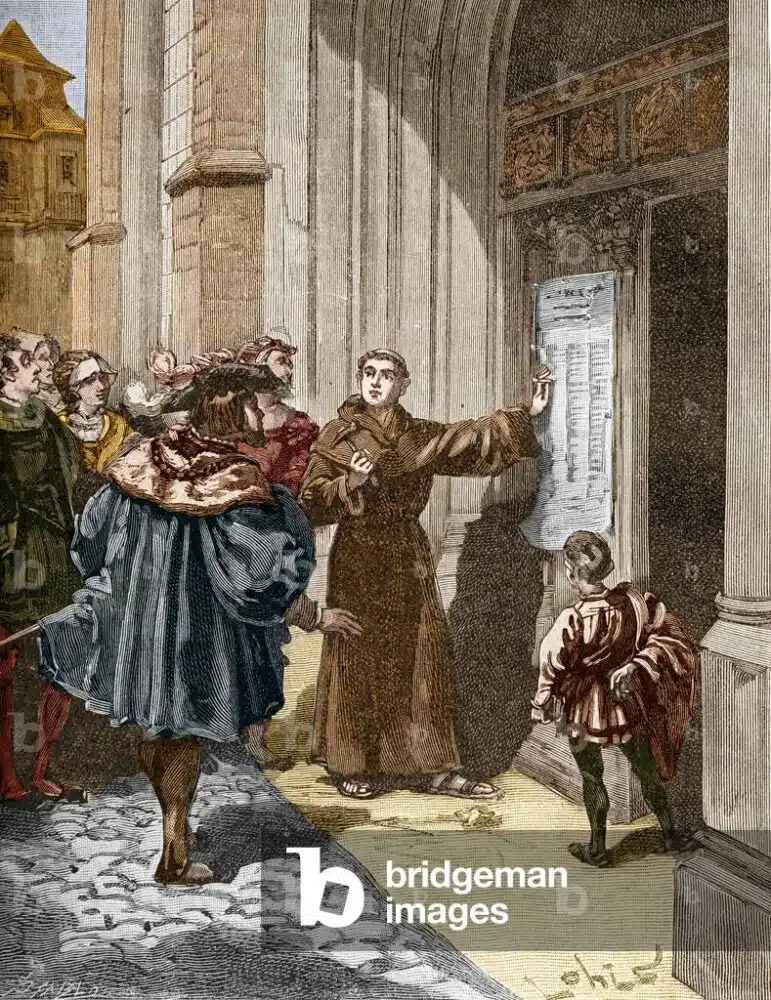

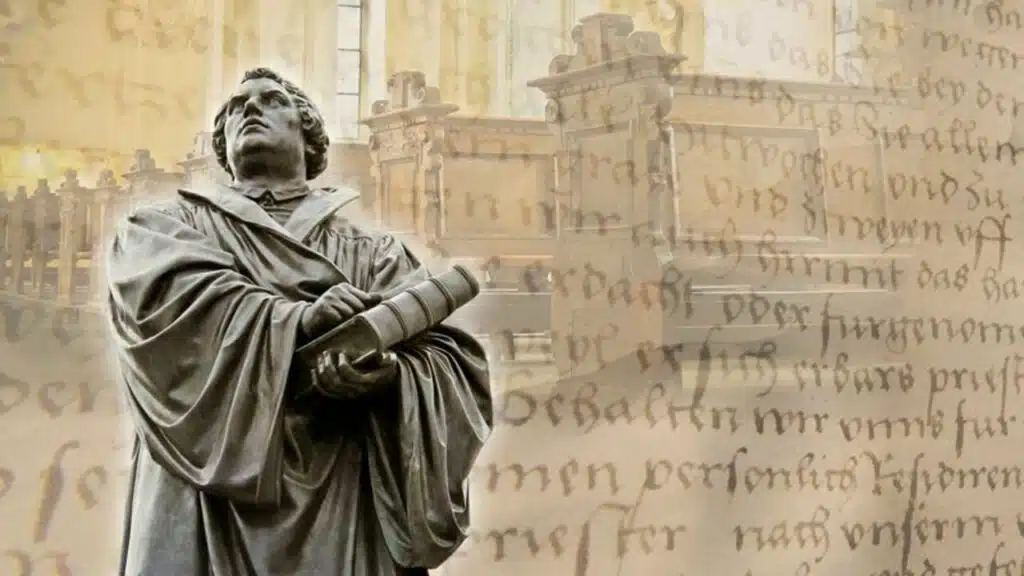

31 octobre 1517, cathédrale de Wittemberg, Allemagne. Un jeune prêtre allemand du nom de Martin Luther vient de placarder sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg ses « 95 thèses » contre les indulgences – ces rémissions des péchés accordés aux fidèles par les prêtres catholiques contre de l’argent. La critique n’est pas nouvelle. Mais par l’un de ces jeux d’engrenages dont l’Histoire a le secret, la contestation va s’emballer, et ce simple acte de dissidence donner naissance à une nouvelle confession de la religion chrétienne.

Qui est Martin Luther ? Et d’où prend racine sa contestation des pratiques de l’Église romaine et de la Papauté ? Pour le comprendre, il nous faut comme d’habitude rembobiner un peu la cassette, et dresser le portrait de la Chrétienté du début du XVIe siècle – une Chrétienté encore marquée par les hérésies du Moyen-Âge (Cathares, Vaudois,…) et traversée en profondeur par les idées nouvelles de la Renaissance…

* * *

Au début de la Renaissance, un désir ancien (et croissant) de « réformes » de l’Église catholique…

Les luttes du siècle précédent, le schisme d’Occident, la licence des mœurs parmi les clercs, la simonie, la vente des bénéfices et des indulgences, tout cela avait affaibli l’Église et diminué la Papauté. De toutes parts on se levait contre elle. On proclamait l’autorité du concile supérieure à celle du Pape. On faisait des distinctions entre l’Église universelle qui est infaillible et l’Église romaine qui est capable d’errer. Les séculiers et les réguliers se disputaient, des voix s’élevaient demandant un changement. « Il faut moraliser le clergé », avaient déjà dit les Pères du synode de Vienne (1311). Après eux, on déclara qu’il fallait réformer « la tête et les membres ». Déjà le mouvement des Hussites, celui des Frérots, des Fraticelles, des Beggards, avaient été une protestation contre les richesses et la corruption de l’Église, mais la Papauté était impuissante à réformer, et la Réforme devait se faire en dehors d’elle et contre elle.

Bernard Lazare, L’antisémitisme : Son histoire et ses causes, p. 138

La contestation de l’Église de Rome, de sa doctrine et de la structuration de la foi chrétienne qu’elle promeut (et impose) est à vrai dire aussi vieille que le christianisme. Dès la mort de Jésus Christ pour ainsi dire, ses apôtres et ses fidèles étaient partagés quand à la suite à donner à son magistère terrestre : faut-il former une nouvelle religion basée sur la Parole du Christ (et si oui, laquelle ?), ou bien se contenter de réformer le judaïsme de ses enseignements ? Il y aura autant de réponses qu’il n’y a de sensibilités locales, et bientôt, des centaines si ce n’est des milliers « d’écoles » et de « sectes » (le terme n’est alors pas péjoratif et désigne une communauté de foi) vont fleurir partout dans le monde romain, essentiellement au sein des communautés juives disséminées tout autour du bassin méditerranéen.

Deux grandes tendances vont rapidement se distinguer : il y aura les tenants des apôtres Pierre et surtout Paul (un juif converti au christianisme plusieurs années après la mort de Jésus et qui va se faire le champion de la nouvelle religion), qui vont œuvrer à la mise en place d’une nouvelle religion ad hoc, d’essence verticale et centralisée, et basée sur leur interprétation (partielle et partiale il faut bien le dire) du message christique ; et les sectes dites « gnostiques », marquées par l’influence des écoles à mystère de l’Antiquité, de la pensée pythagoricienne et platonicienne, et au sein desquels circulent notamment d’autres Évangiles et textes attribués à Jésus et à ses disciples (en particulier Thomas, Philippe et Marie-Madeleine – textes qui ne seront pas reconnus par le canon biblique lorsque celui-ci se structurera au IVe siècle). Durant les premiers siècles de son existence – et ceci est très important à retenir car cela est trop oublié aujourd’hui ! –, il y a donc autant de courants et de variantes du christianisme (ou plus exactement de “foi” et de mouvements religieux inspirés de la parole de Jésus et de ses disciples) qu’il n’y aura plus tard de mouvances et de sous-mouvances du protestantisme. Pour ne citer qu’eux : donatisme, macédonianisme, nestorianisme, monophysisme, pélagianisme, iconoclasme, gnosticisme dans toutes ses variantes,… avant que n’émergent également à partir du IIIe siècle deux nouvelles tendances importantes que vont être le manichéisme – une sorte de syncrétisme entre christianisme et zoroastrisme baptisée du nom du prophète perse Mani (et dont le catharisme sera près d’un millénaire plus tard une lointaine résurgence !) – et l’arianisme (une scission au sein du courant chrétien majoritaire quant à la question de la divinité de Jésus). La tendance dominante demeure néanmoins celle issue de « l’église de Pierre et de Paul », et celle-ci va œuvrer durant ces trois siècles à affirmer son orthodoxie, en qualifiant toutes les autres mouvances d’« hérésies » et en les combattant farouchement.

Mais au-delà de ces conflits pour ainsi dire « internes », c’est surtout la décision par les empereurs romains (alors confrontés à diverses crises économiques et politiques profondes) de faire du christianisme « orthodoxe » la nouvelle religion d’État qui va véritablement marquer le grand tournant de l’Histoire du Christianisme, et faire de ce dernier la nouvelle confession hégémonique du monde romain (puis plus tard européen). C’est d’abord l’empereur Constantin qui va mettre fin aux persécutions des Chrétiens et organiser le célèbre concile de Nicée (325) qui en établira l’orthodoxie, avant que son successeur Théodose n’en fasse la nouvelle religion officielle de l’Empire et n’achève d’en fixer la doctrine et le mode d’organisation via le concile de Constantinople de 381 (c’est à ce moment que sont ainsi arrêtés les grands principes du futur dogme catholique, avec notamment la définition des quatre Évangiles canoniques, le principe de la Sainte-Trinité, les rites liturgiques, les dates des fêtes religieuses comme Pâques, etc.).

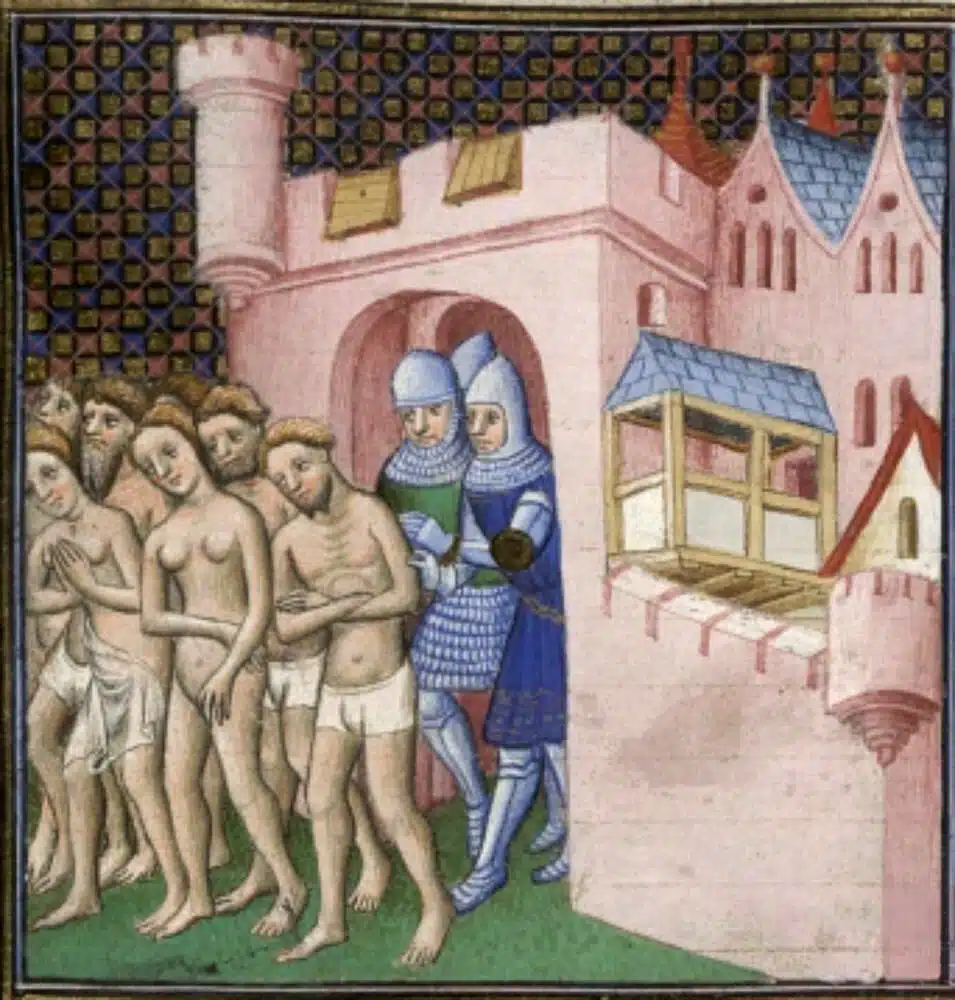

Les siècles qui suivent ne sont que la longue histoire (que nous ne développerons pas ici car elle constituerait un article à part entière… !) de la diffusion et de l’enracinement du christianisme désormais dit « nicéen » (au sens de conforme au dogme établi lors des conciles de Nicée) à l’ensemble du monde « païen » (en particulier de l’ouest et du nord de l’Europe), long processus au cours duquel celui-ci va pénétrer – de gré ou de force – jusque dans les profondeurs des campagnes et y supplanter (tout en les assimilant en partie) toutes les anciennes croyances des populations (qui se perpétueront néanmoins sous la forme d’une grande variété de traditions). Au-delà de ce long et lent phénomène de christianisation des « païens » qui va se dérouler sur des siècles et des siècles, les autorités de l’Église nicéenne (et notamment son autorité centrale, la Papauté, qui s’est structurée à partir de la chute de l’Empire romain d’Occident et dont elle a en quelque sorte remplacé la figure tutélaire) n’auront de cesse de lutter parallèlement contre tous les autres courants concurrents du christianisme, certes devenus largement minoritaires, mais qui continueront néanmoins de se maintenir ou de réapparaître ici et là, encore loin dans le Moyen-Âge. À l’époque médiévale, les plus fameuses de ces « hérésies » seront sans conteste le catharisme et le bogomilisme. Nous ne ferons pas ici l’histoire des Cathares. Mais il est peu dire que la répression d’une violence inouïe de ces « parfaits hérétiques » marquera les consciences, et constituera un profond traumatisme au sein du Languedoc médiéval, dont l’économie et la culture brillante et rayonnante (on pourrait même parler de « civilisation occitane ») ne se relèveront pour ainsi dire jamais.

De façon générale, tout au long de l’Histoire médiévale, l’Église romaine va s’affirmer comme un pouvoir de plus en plus central et hégémonique (tant vis-à-vis des croyants que des pouvoirs laïcs – rois, seigneurs, etc. – qu’elle entend aussi lui voir subordonnés). Ne tolérant aucune concurrence spirituelle au sein de son giron européen, cette même Église combattra très durement toutes les « hérésies » remettant en cause son autorité (politique comme morale), ce dans une logique très « impériale » qui a pu inviter certains historiens à la voir comme une sorte de perpétuation de l’impérialisme romain sous une autre forme (en l’occurrence religieuse et donc d’essence sociale et politique, quand l’Empire romain exerçait son contrôle aux moyens de leviers davantage administratifs et militaires – autrement dit : l’Empire romain régnait par le bâton des armes et la carotte des bénéfices de l’intégration (infrastructures, citoyenneté, etc.), quand l’Église exercera elle son règne en cherchant directement à contrôler les consciences). En France, Vaudois et surtout Cathares, bien que ne concernant qu’une minorité des populations locales, seront ainsi sévèrement réprimés, dans une véritable orgie de sang…

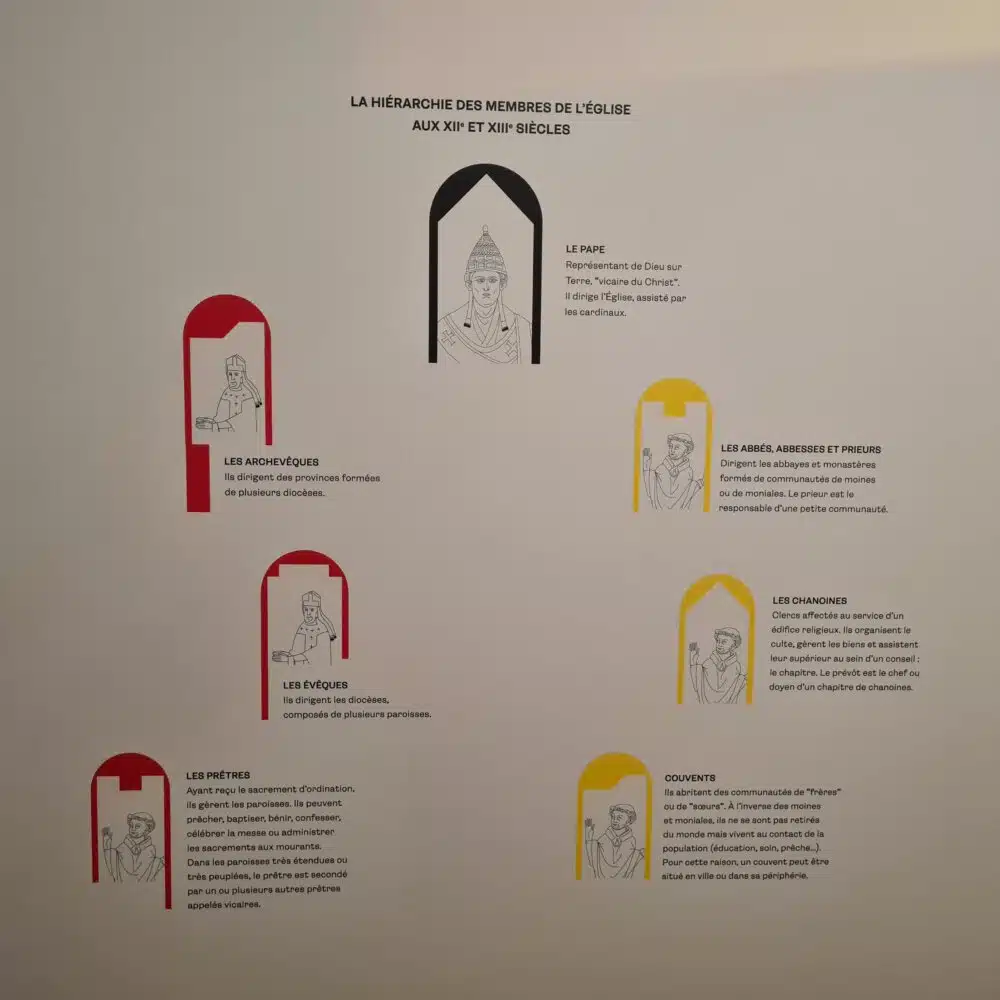

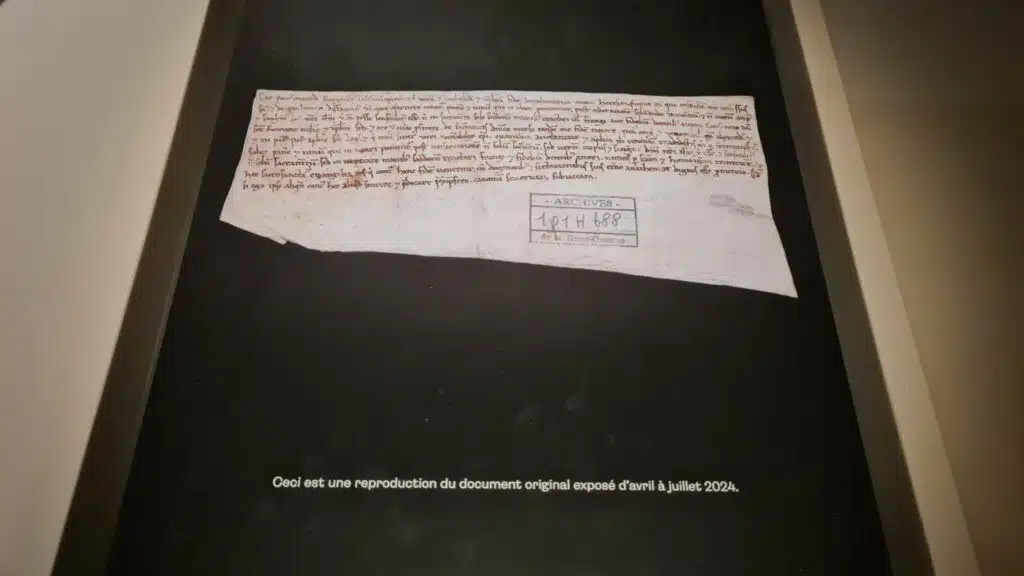

Au XIIe et XIIIe siècle, près d’un millénaire d’enracinement du christianisme en Europe de l’Ouest ont accouché d’une Église catholique (presque) toute puissante, adossée à une hiérarchie aboutie – que les historiens désignent parfois sous le qualificatif de « Théocratie pontificale ». En haut de cette pyramide ecclésiastique « trône » le Pape, désormais directement élu au sein de l’Église par les cardinaux. La Papauté est à ce moment devenue un véritable organe centralisé qui en plus de constituer l’autorité suprême du monde chrétien, administre ses propres États, produit du droit et peut légitimer voire être à l’initiative de guerres et de conflits considérés comme “justes” (un peu à l’image de l’ONU de nos jours), comme les célèbres « Croisades ». La Papauté a aussi reconquis aux seigneurs le pouvoir de nommer et révoquer les évêques, l’autorité qui gouverne les diocèses (c’est-à-dire la plus haute brique administrative du découpage ecclésiastique de l’Europe). Se placent également sous son autorité directe la majorité des milliers d’abbayes (gouvernées elles par des abbés) qui recouvrent tout l’ouest et le centre de l’Europe, de même que les grands ordres militaires comme ceux de l’Hôpital et du Temple (et plus tard les ordres mendiants). À cet organigramme déjà très solide viennent enfin s’ajouter les légats, qui représentent le pape sur le terrain et agissent en son nom. Ces derniers achèvent de maintenir une pression constante de l’Église sur les pouvoirs laïcs…

(© Archives municipales de Toulouse exposées lors de l’exposition Cathares – Toulouse dans la Croisade en 2024)

Zoom sur : la « religion des œuvres » de la fin du Moyen-Âge

Bien qu’ils demeurèrent tous relativement minoritaires, ces divers mouvements religieux chrétiens hétérodoxes (que l’Église désigna généralement par le mot secte » pour les discréditer) font écho à une réalité indéniable de l’Europe du Moyen-Âge : l’intensité de la vie spirituelle et des préoccupations religieuses et morales des populations de ce temps. Profondément chrétienne, l’Europe médiévale est en effet le lieu d’une société inquiète du séjour dans l’au-delà. Dès le XIIIe siècle, les sermons des prêcheurs ont inculqué au peuple la crainte du péché et du jugement de Dieu, des peines de l’Enfer et du Purgatoire. En ces temps, au sein de la population lambda, la crainte de la damnation éternelle en Enfer est bien réelle, de même que le passage par le Purgatoire (qui effraie en effet tout autant car il est dépeint par les clercs comme un « Enfer provisoire »). C’est à ce moment que l’Église catholique – qui fait ici il faut bien le dire à la fois les questions et les réponses… – a mis en place et promu tout un ensemble de pratiques de rachat de leurs pêchés par les fidèles, encadrées par le clergé : sacrement de pénitence (avec la confession détaillée des péchés au curé), indulgences, œuvres de charité, messes… Les grandes et terribles pestes du XIVe siècle, en suscitant une véritable angoisse collective de la mort et de l’au-delà, ont ensuite encore conduit à amplifier le mouvement. C’est à ce moment que ce que l’on a parfois désigné comme la « religion des œuvres » connaît son apogée, avec des chrétiens, clercs et laïcs conduits à multiplier les dévotions et les « bonnes œuvres » (charité, culte des saints, multiplication des intercesseurs, messes pour les défunts, processions, legs pieux, etc.) pour assurer leur salut.

Pour garantir son accès au paradis, dans toute la société chrétienne, on « œuvre » ainsi à obtenir le salut de son âme, en faisant des dons à l’Église et en donnant aux nécessiteux pour les plus riches, et par la ferveur du culte des saints et par les pèlerinages pour les plus pauvres. L’Église et la Papauté se positionnent à ce titre comme promoteurs et complices actifs de cette surdévotion matérielle, en multipliant le commerce des indulgences et en offrant la vie éternelle et le salut à qui participerait à la croisade en Terre Sainte (ou contre les hérétiques…), ou à qui financerait les travaux de rénovation ou d’embellissements de telle ou telle église…

Dans cette tendance qui n’a fait que s’intensifier, le reproche qui est fait est donc que le salut de l’âme du Chrétien ne serait plus fondamentalement affaire de foi et de grâce divine (démarche relevant de la spiritualité et de la consciences propres à chacun), mais davantage de dons et de réalisations pratiques envers l’Église. Pour les grands critiques du commerce des indulgences que constitueront bientôt les protestants, celui-ci ne revient à rien de moins qu’à acheter le salut, la place au paradis, par des versements sonnants et trébuchants aux œuvres de l’Église et aux prêtres qui les gèrent (ce qui mènerait à leur enrichissement tout en augmentant leur tolérance envers ce qui est considéré comme un non-respect de l’évangile). Pour ses détracteurs, les actions réalisées dans le monde matériel semblent ainsi avoir pris, en rupture avec la piété promue par les Évangiles, plus d’importance pour l’Église catholique que celles relevant du monde spirituel. Et ce n’est pas, loin de là, la seule dérive qu’un nombre toujours plus élevé de contestataires reprochent au Saint-Siège et à son clergé…

En ce tournant du XVIe siècle, au sein d’une société chrétienne profondément soucieuse d’assurer son salut (et qui a ainsi vue se multiplier les dévotions – à la Vierge, aux saints, au « saint sacrement » … – et les bonnes œuvres), les vices qui caractérisent le fonctionnement de l’Église (et en particulier de la Papauté) ont parallèlement commencé à devenir intolérables à de nombreux croyants. Corruption, népotisme, orthodoxisme, bellicisme, intolérance, privilèges inouïs dans une société au fonctionnement féodal et gangrénée par les inégalités socioéconomiques,… les objets et motifs de reproches sont légion. L’élection et le comportement des Papes les plus récents, en particulier, ont tourné au scandale. Tout en haut de l’appareil ecclésiastique, les populations chrétiennes d’Europe semblent en effet assister au spectacle d’un haut clergé totalement corrompu – pape, évêques et cardinaux en tête ! (on peut se souvenir à ce sujet de la fameuse série télévisée Les Borgia, mettant en scène la réalité historique d’une famille de papes de père en fils et totalement amoraux…). Le pape Alexandre VI – Rodrigo de Borja, né Roderic Llançol i de Borja (1431-1503) – est il est vrai l’exemple le plus caricatural de cette dérive népotique de la Papauté. Élu par simonie (c’est-à-dire par achat de votes) en 1492, il est le père de pas moins de six enfants reconnus (il en aura huit de trois maîtresses différentes… !), dont les tristement célèbres Lucrèce et César Borgia (ce dernier servira d’ailleurs de modèle à Machiavel pour son livre Le Prince, César y représentant nul autre que le tyran…). Le pape Léon X (1513-1521), manquant d’argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome, se démarquera quant à lui en vendant en masse des indulgences (c’est-à-dire qu’il promet la rémission des péchés et le paradis) à quiconque en financera la construction.

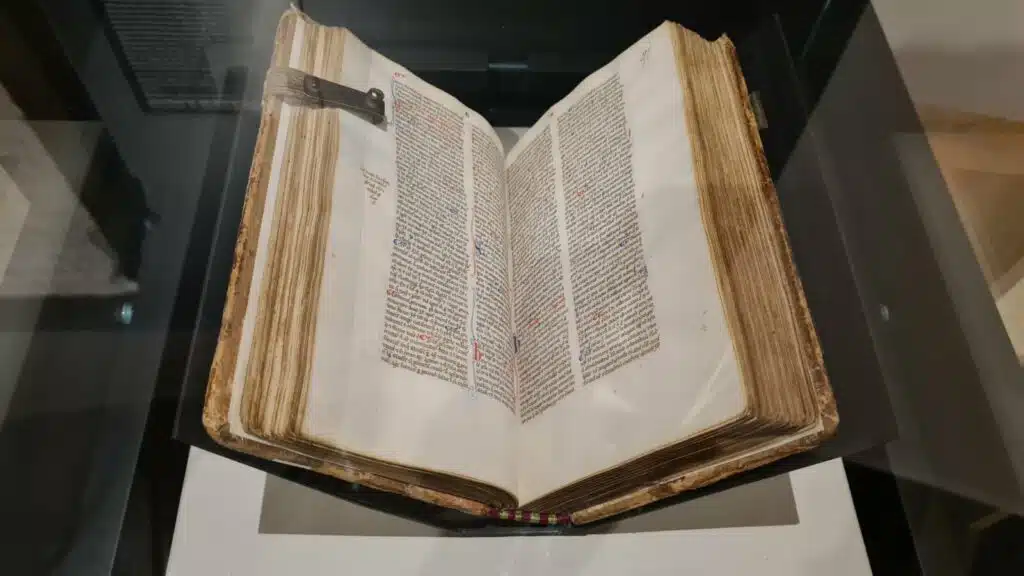

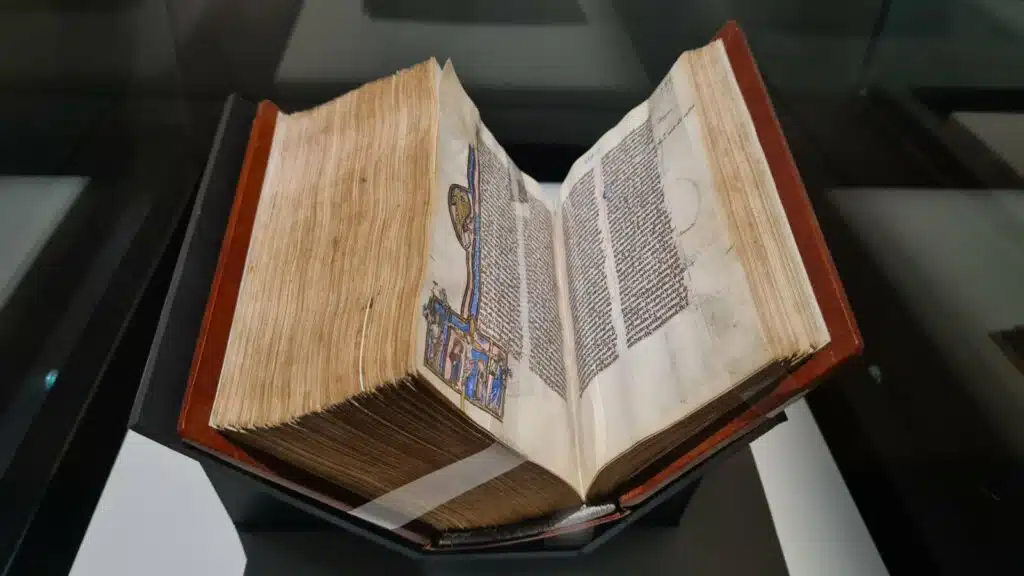

Dans ce contexte d’une moralité douteuse au plus haut niveau de l’Église, la rigueur morale exigée par le petit clergé catholique envers les simples fidèles de tous pays semble ainsi devenue absolument insupportable – et précisément amorale. Le phénomène de contestation des pratiques de l’Église catholique prend à cet égard d’autant plus de vigueur que la période est traversée par un contexte culturel nouveau, marqué par de grandes mutations et innovations dans le champ socioculturel. En effet, l’arrivée de l’imprimerie (mise au point par Gutenberg vers 1455) a permis la multiplication rapide des textes (100, 500 ou 1000 exemplaires) – quand les ouvrages écrits n’étaient jusque ici produits qu’au compte-goutte par le patient travail des moines copistes. Cette nouvelle technologie a favorisé le développement des écoles, qui ont elles-mêmes entraînées dans les villes une part croissante d’alphabétisation. Cet essor remarquable des populations lettrées (en particulier au sein des classes supérieures de la société – nobles, bourgeois, artisans, commerçants, magistrats, etc.) entraîne à son tour une rupture culturelle, la lecture n’étant désormais plus réservée à l’élite que constitue le clergé.

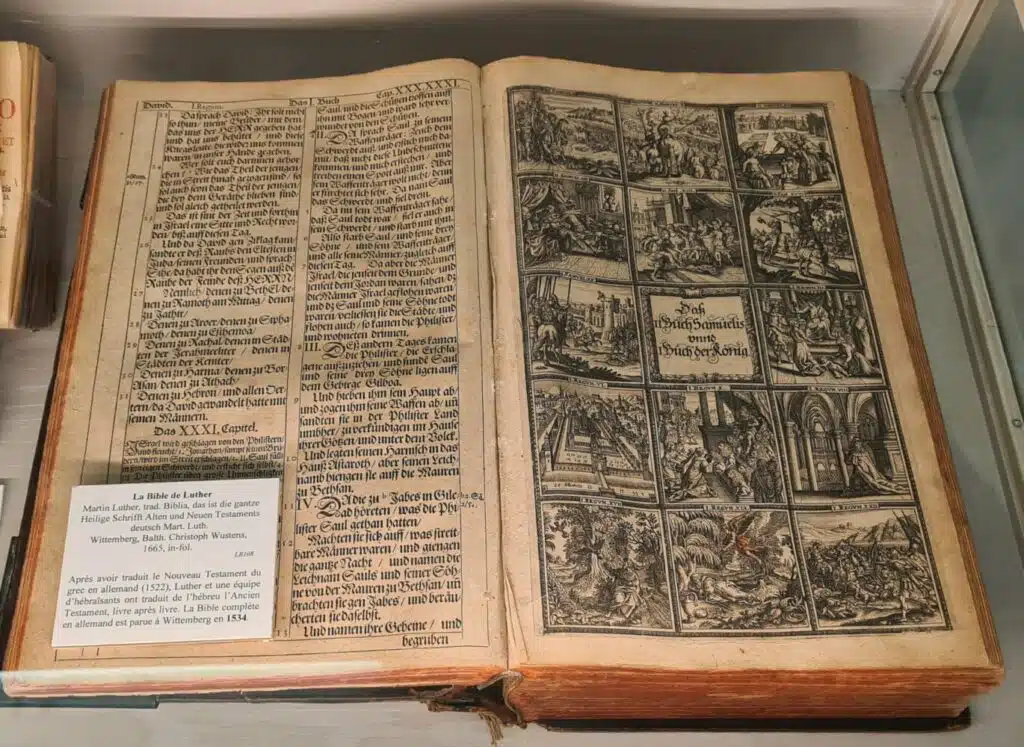

La Réforme réussit, alors que les efforts de réforme antérieurs avaient échoué, principalement grâce à l’invention de la presse à imprimer vers 1440. Wycliffe et Hus avaient formulé un grand nombre de points identiques à ceux des réformateurs, mais ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour partager leur point de vue avec un public plus large. Les 95 thèses de Martin Luther furent popularisées par l’impression, tout comme ses autres écrits qui furent ensuite traduits et imprimés ailleurs, inspirant un mouvement plus large en dehors de l’Allemagne.

Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

Ce phénomène d’alphabétisation et d’essor de la lecture se couple avec le mouvement humaniste, qui se développe parallèlement au tournant du XVIe siècle. Les humanistes (qui sont globalement des « littéraires ») puisent dans l’Antiquité pour y rechercher les textes les plus anciens, qu’ils étudient dans leur langue d’origine, pour retrouver le sens originel, débarrassé des commentaires traditionnels. Ce retour aux sources s’applique aussi aux textes bibliques, en hébreu et en grec. En 1516, le célèbre Érasme de Rotterdam (celui qui a donné son nom au programme Erasmus !) publie à Bâle le Nouveau Testament en grec, avec une traduction latine qui corrige la Vulgate (la version latine de la Bible). Le Hollandais va même encore plus loin, en appelant à l’ouverture de l’Évangile à tous les laïcs, par la multiplication des traductions de la Bible en langue « vulgaire » (c’est-à-dire en langue du peuple, et non plus seulement en latin) :

L’humanisme qui se répandit dans ce siècle de bouleversement planétaire, avait hérité de l’influence de la Scolastique, développée et enseignée dans les universités du Moyen Âge, qui visait à réconcilier la philosophie antique avec la théologie chrétienne. Les humanistes en avaient tiré une morale très critique à l’égard du pouvoir de l’argent. Les biens n’étaient que des moyens de s’épanouir en vue de gagner la vie éternelle. La propriété était un mal nécessaire. Travailler pour accroître ses richesses était un péché, on ne devait travailler que pour satisfaire ses besoins vitaux. La finance était immorale et infâme, et le commerce très mal vu : transformer pour revendre, c’était bien, mais acheter pour revendre, c’était mal ; la transaction idéale consistant à vendre au juste prix, et à prêter gratuitement. Deux conciles, à Latran en 1315 et à Paris en 1532, avaient condamné le prêt à intérêt. Cette Église-là dérangeait les colons, les marchands, la bourgeoisie montante.

Marion Sigaut, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, p. 12

Les humanistes furent les promoteurs [de la Réforme]. Tout les détournait du catholicisme. Les Grecs de Constantinople fuyant les Turcs leur avaient apporté les trésors des littératures anciennes ; Colomb en découvrant le nouveau monde venait de leur ouvrir des horizons inconnus. Ils trouvaient là des raisons nouvelles de combattre la scolastique, cette vieille servante de l’Église. En Italie les humanistes devenaient sceptiques et païens, ils s’émancipaient en raillant ou en platonisant, mais en Allemagne le mouvement d’émancipation qu’ils contribuaient à créer devenait plutôt religieux. Pour vaincre les scolastiques, les humanistes de l’Empire [romain germanique] devinrent des théologiens, et pour s’armer mieux ils allèrent aux sources mêmes : ils apprirent l’hébreu, non comme Pic de la Mirandole et les Italiens, par une sorte de dilettantisme ou par amour de la science, mais pour y trouver des arguments contre leurs adversaires.

Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 139

Ce sont ainsi ces changement sociétaux fondamentaux du début de l’ère moderne qui expliquent pourquoi les contestataires de l’ordre établi n’ont fait que se multiplier, et pourquoi un nombre toujours plus élevé de croyants appellent désormais de leurs vœux à une profonde réforme de l’Église catholique et romaine, afin de la rendre enfin conforme aux idéaux évangéliques.

* * *

Dans cette Europe profondément chrétienne, sans vouloir aller globalement jusqu’à la constitution d’Églises dissidentes telles que purent l’incarner les Cathares ou les Vaudois, l’aspiration aux « réformes » de l’Église (mais aussi de l’État) se trouve donc partagée par de nombreux Européens de toute l’échelle sociale (petit peuple, mais aussi papes, rois, princes, clercs et laïcs). Du milieu à la fin du Moyen-Âge, des penseurs et théologiens comme Pierre Valdo (1140-1217), John Wycliff (1330-1384), Jan Hus (1373-1415) ou encore Jérôme Savonarole (1452-1498) avaient d’ailleurs déjà émis de vives critiques du fonctionnement de l’Église et de la Papauté, et tenté d’insuffler un mouvement de réforme du catholicisme. Tous ont néanmoins fini pendus ou sur le bûcher pour leurs idées… (ils seront d’ailleurs ultérieurement considérés et reconnus par les Protestants comme des précurseurs !)

Les deux proto-réformateurs les plus connus sont le théologien et prêtre anglais John Wycliffe (1330-1384) et le prêtre bohémien Jan Hus (c. 1369-1415). Wycliffe inspira Hus, dont les efforts furent la force motrice des guerres hussites (de 1419 à 1434 environ) et de la Réforme de Bohême (de 1380 à 1436 environ), deux des premières tentatives de réforme. Martin Luther fera plus tard référence à Hus, exécuté en 1415 en tant qu’hérétique, en tant que modèle pour les chrétiens dans la recherche d’une véritable relation avec Dieu, fondée uniquement sur la foi et la propre interprétation des Écritures.

Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

NOTA BENE : QUI ÉTAIENT PIERRE VALDO ET LES VAUDOIS ?

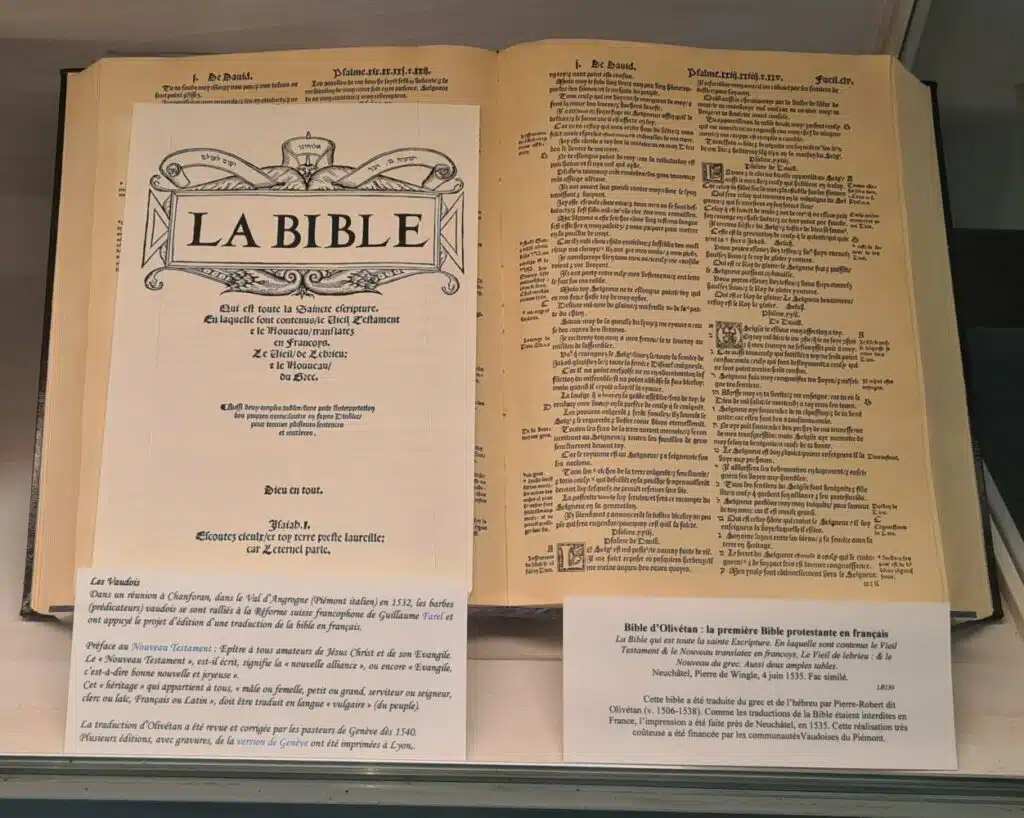

À l’image des Cathares à la même époque, les Vaudois étaient pourchassés comme hérétiques depuis le XIIIe siècle. Leur nom se rattache à celui de Pierre Valdo (1140-1206), marchand lyonnais, prêchant l’évangile sans l’autorisation de l’église. En 1532, les prédicateurs vaudois se sont ralliés à la Réforme et ont financé (à hauteur de 500 écus d’or) l’édition d’une Bible en français.

En fait, il faut bien le dire, en ce tournant des années 1500, le mot « réforme » n’a évidemment pas le même sens pour tous. Faut-il revenir loin en arrière et tendre au rétablissement de l’Église primitive (et opérer ainsi le retour à la pureté supposée des origines – c’est-à-dire des temps apostoliques) ? Ou bien s’engager dans une simple rénovation ? Ou bien encore prendre le chemin de l’innovation ? La question demeurait assez ouverte, jusqu’à ce célèbre jour du 31 octobre 1517 où un moine augustin, notre fameux Martin Luther (1483-1546), placarda sur la porte de l’église de Wittemberg ses 95 thèses…

En ayant initialement la simple intention de réformer l’Église de l’intérieur (comme ses prédécesseurs partisans du changement), Luther va effectivement initier une rupture (qui prendra le nom de « Réformation ») – une rupture qui va prendre l’allure d’une réaction en chaîne. L’événement de Wittemberg aurait pu en effet s’arrêter à une révolte avortée, comme les précédentes. Cette fois, cependant – et cette fois pour de bon –, le processus de réforme est lancé, et ne s’arrêtera pas. De façon totalement imprévue, comme souvent dans l’Histoire, le mouvement va s’emballer, et un simple désir de « réformes » va se retrouver à provoquer rien de moins que l’éclatement confessionnel de l’Europe. Ainsi allait naître LA Réforme, un événement à la portée considérable, et qui marque un tournant décisif de l’Histoire du continent :

La Réforme protestante brisa l’unité et l’autorité de l’Église catholique, créant une pluralité dans le christianisme qui n’existait pas auparavant. Bien que des “hérésies” aient déjà remis en question l’autorité de l’Église, elles avaient été réprimées et la primauté de l’Église avait toujours été maintenue. Les concepts d’humanisme de la Renaissance, qui élevaient le statut de l’individu, ainsi que les technologies telles que l’imprimerie, associés à la corruption manifeste de l’Église médiévale, se combinèrent pour déclencher un mouvement qui allait transformer la pensée, la culture et la notion de “vérité” en Europe. […] Vers 1500, la vérité spirituelle était comprise comme étant ce que l’Église disait être ; cent ans plus tard, la “vérité” était beaucoup plus difficile à définir car, comme l’Église le fit si bien remarquer au début de la Réforme, si toute personne capable de lire la Bible pouvait définir la “vérité”, alors il n’y avait plus de “vérité” ultime à définir. Cet aspect de la Réforme fut probablement le plus profond, car il mit en évidence le pouvoir de l’individu de déterminer sa propre vérité, que ce soit en religion ou dans tout autre domaine de la vie, et il marqua la transition entre les paradigmes de pensée médiévaux et ceux de l’ère moderne.

Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

* * *

La diffusion des idées de Luther puis de Calvin : Réforme(s) et naissance du protestantisme

Des temps nouveaux s’approchaient ; la tempête que chacun prévoyait fondit sur l’Église. Luther publia à Wittemberg ses quatre-vingt-quinze thèses, et le catholicisme n’eut pas seulement à défendre la condition de ses prêtres, il fallut qu’il combattît pour ses dogmes essentiels.

Bernard Lazare, L’Antisémitisme : Son histoire et ses causes, p. 141

Bien que l’événement soit toujours désigné comme la Réforme protestante, il s’agissait en fait d’une série de mouvements distincts qu’il serait plus précis d’appeller réformations. En Allemagne, où Martin Luther mena la cause, il y avait aussi Martin Bucer (1491-1551), qui n’était pas d’accord avec certains aspects de sa vision, et Andreas Karlstadt (1486-1541), qui avait ses propres idées sur le “vrai christianisme”, tout comme le réformateur allemand Thomas Müntzer (c. 1489-1525). En Suisse, Ulrich Zwingli (1484-1531) était en désaccord avec Luther sur la nature de l’Eucharistie, et Jean Calvin (1509-1564) avançait son propre programme qui différait de celui de Zwingli.

Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

Avril 1521, Allemagne, à la Cour de la Diète de Worms. L’assemblée a été solennellement réunie pour juger un certain Martin Luther, dont les thèses secouent depuis quatre années le monde chrétien germanique. C’est le nouvel empereur d’Allemagne, Charles Quint, qui l’a convoqué pour défendre ses opinions devant la Diète (c’est-à-dire le Parlement du Saint-Empire romain germanique), muni d’un sauf conduit. Les amis de Luther, lui rappelant le sort de Jean Hus, condamné au bûcher par le concile de Constance en 1415, ont bien tenté de le dissuader de s’y rendre, mais Martin Luther leur a répondu : « Quand il y aurait à Worms autant de diables qu’il y a de tuiles sur les toits, j’y entrerais ». Le moine rebelle s’est donc mis en route vers Worms (il a même composé, durant ce voyage, les paroles et la musique du cantique qui deviendra ultérieurement célèbre sous le nom de « chorale de Luther »).

Le 17 avril 1521, les membres de la Diète demandent donc à Luther de se rétracter. Celui-ci leur répond qu’il le fera si l’on est capable de lui démontrer que ses critiques sont contraires à l’Écriture Sainte (c’est-à-dire à la Bible). Le moine allemand se serait alors écrié d’une voix humble mais ferme : « À moins d’être convaincu par le témoignage de l’Écriture, car je ne crois ni à l’infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, je suis lié par les textes bibliques et ma conscience est prisonnière de la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide ! ».

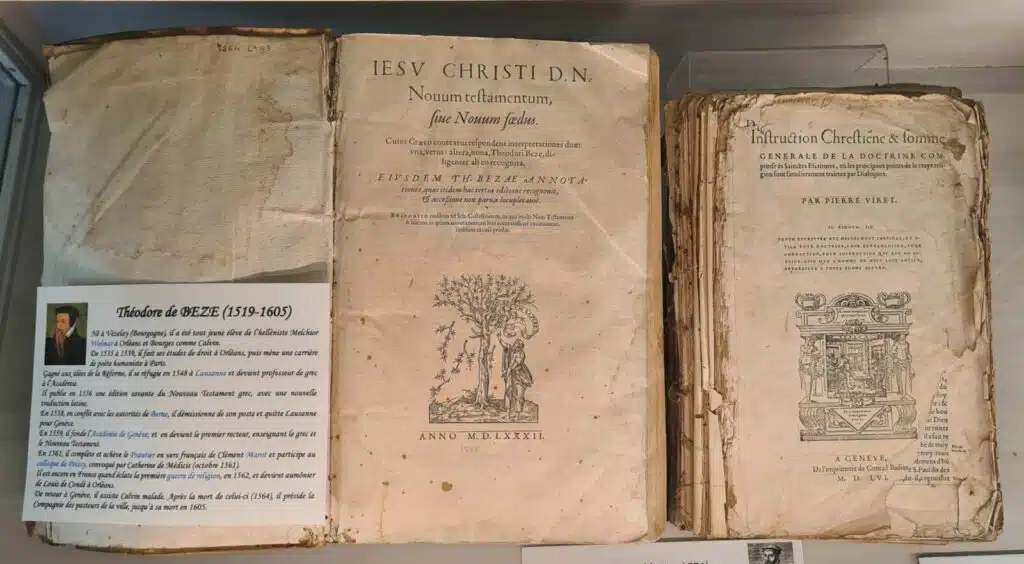

Finalement, et contre toutes attentes, Luther sort libre de son procès face aux instances impériales. Néanmoins, il n’en est pas moins excommunié par le Pape, et mis au ban de l’Empire par Charles Quint. Les idées et les principes qu’il promeut, cependant, rencontrent un écho favorable chez de nombreux chrétiens du monde germanique, des simples fidèles aux princes d’Empire. Ayant trouvé refuge dans le château de Frédéric de Saxe, Luther se consacre pendant un an à traduire le Nouveau Testament en allemand. Il s’emploie parallèlement à préciser ses idées, qui sont reprises avec intérêt et passion par d’autres penseurs et théologiens du monde chrétien. Ce que l’on appellera bientôt « La Réforme » se diffusent alors à tout le nord et l’est de l’Europe, de l’Autriche à la Scandinavie, et de la Pologne aux îles Britanniques (avec Ulrich Zwingli à Zurich, puis Martin Bucer à Strasbourg, et plus tard Jean Calvin à Paris et Genève).

En aparté : qui était vraiment Martin Luther, et de quoi sa pensée était-elle le nom ?

Par sa révolte en 1517 (95 thèses sur les indulgences), Luther (1483-1564) est entrainé dans une dynamique qui le mène à la rupture avec Rome, la papauté. Elle est consommée en 1521, à l’occasion de la diète de Worms, quand Luther refuse de se rétracter. Ses ouvrages théologiques rencontrent rapidement un immense succès en Allemagne, progressivement gagnée par la Réforme. Les idées luthériennes se répandent en Europe (France, Danemark, Norvège, Suède…) dès la fin des années 1520.

Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9

À l’origine d’une philosophie religieuse (et donc sociale et culturelle) qui allait changer l’Europe et le monde, Martin Luther demeure un personnage mystérieux et à plusieurs facettes, dont certaines assez méconnues. Originaire d’une famille paysanne de Thuringe (une région du nord de l’Allemagne actuelle), Martin était prédestiné à être paysan, comme son père. Enfant brillant, il suit toutefois des études dans les écoles ecclésiastiques et obtient un diplôme de maître en philosophie à 22 ans. C’est suite à une « apparition » qu’il décide ensuite de se faire moine et d’entrer dans les ordres, contre la volonté de son père.

Reconnu par ses pairs pour son intelligence, Luther n’en est pas moins objet d’une psychologie troublée, qui évoque ce que l’on qualifierait aujourd’hui de « trouble anxieux généralisé ». C’est un personnage extrêmement angoissé, pessimiste, fataliste, sujets aux crises d’angoisse, et qui craint énormément de « faire le mal ». Luther se démarque également de ses pairs catholiques par sa croyance dans l’idée de « prédestination », dont il est important de dire ici deux mots, tant ce concept sera au cœur d’une fraction influente de la philosophie protestante (puis plus tard de la pensée janséniste).

La prédestination consiste à penser que l’homme est prédestiné à être ce qu’il va être – bon ou mauvais. Selon ce raisonnement, et d’une certaine façon dès la naissance, tout est déjà joué. Peu importe ce que vous pourrez faire ou ne pas faire : vous avez la grâce divine, ou vous ne l’avez pas, et selon si vous l’avez ou pas, vous ferez le bien, ou vous ferez le mal. Dans ce schéma de pensée, ce ne sont donc pas les actes qui comptent, mais la foi. Si vous avez foi d’être bon, alors vous ferez le bien via tous vos actes, peu importe ces derniers. Idem pour le mal.

À l’époque de Luther, comme nous l’avons développé plus haut, les « bonnes œuvres » (et toutes les dérives qui accompagnent cette tendance, comme le commerce des indulgences) ont pris une importance considérable dans la foi catholique. L’idée est ainsi de racheter les pêchés et de sauver les âmes du purgatoire par les dévotions, c’est-à-dire par les actes – actes de pénitence, actes de piété, actes de charité, etc. Luther se démarque donc au sein de ses contemporains catholiques par une toute autre conception du salut et de la grâce. Le prêtre allemand ne pense pas en effet que Dieu accorde sa grâce à tout le monde (il pense par exemple que les païens ne peuvent fondamentalement pas bénéficier de la grâce divine). De façon plus générale, Luther se caractérise par une vision très pessimiste et manichéenne de l’Homme. À l’opposé de la pensée humaniste qui connaît un essor considérable à l’époque (puis plus tard de philosophes comme Rousseau), il ne pense pas que l’Homme soit fondamentalement bon. Certains historiens vont même jusqu’à l’analyser comme un individu profondément misanthrope.

La position que Luther a développé vis-à-vis de la question de la grâce et de la foi l’amène à se poser en fervent critique de la pratique des indulgences, qui est alors également critiquée par d’autres de ses contemporains. Le jour où un célèbre moine dominicain promoteur de cette pratique est de passage à Wittemberg, Luther profite ainsi de l’occasion pour afficher ses critiques et ses propositions de réforme sur le portail de l’église. Dans ses thèses, il affiche notamment son idée de la prédestination, qui s’oppose alors frontalement à la doctrine chrétienne de l’époque (selon les canons catholiques, Dieu peut en effet accorder sa grâce à tout le monde, et tout pêché peut être racheté par les « œuvres », ainsi que le salut de l’âme).

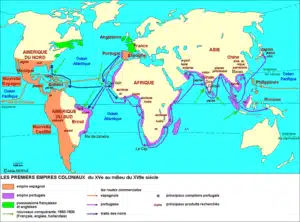

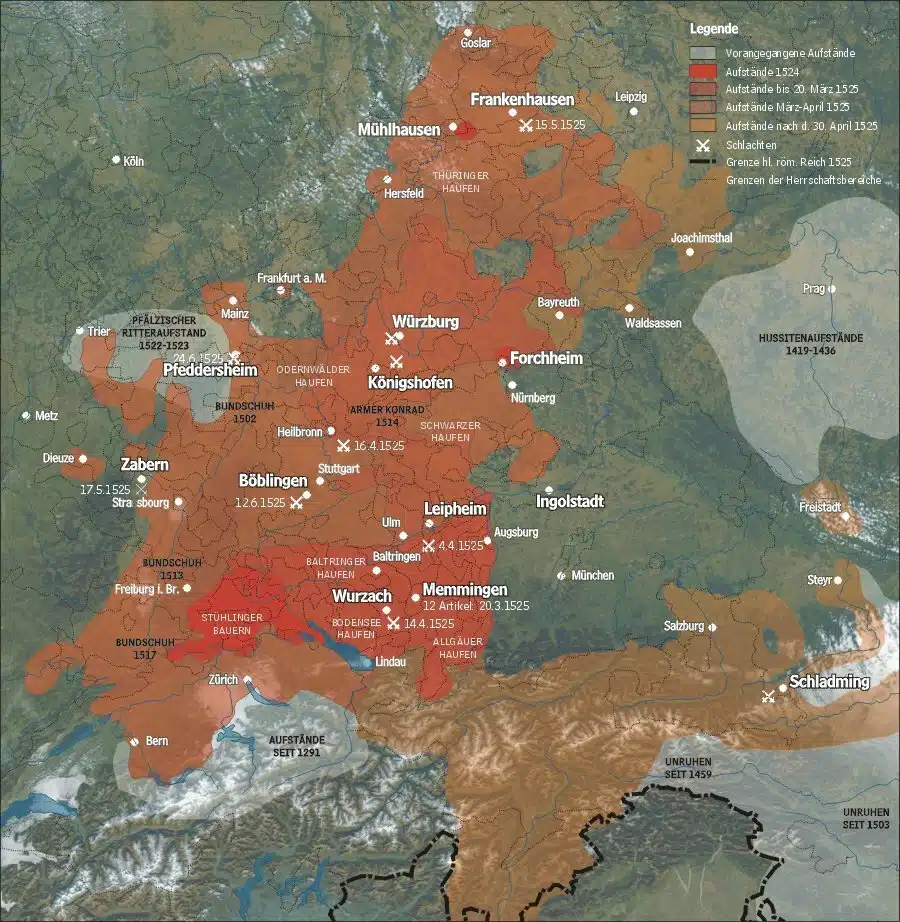

Le « coup politique » de Luther va avoir (sans que cela ait été probablement son intention) une portée sociale considérable, notamment au sein de la paysannerie. Durant les années 1524-1525 (c’est-à-dire quelques années après la parution puis diffusion des idées de Luther), des révoltes paysannes de grande ampleur secouent l’Allemagne. Les paysans réclament la diminution voire la suppression des privilèges féodaux, notamment des impôts aux seigneurs et à l’Église (dîme), et souhaitent récupérer tout ou partie des communaux (terres collectives gérées directement par les communautés villageoises) qu’ils ont perdu au cours des derniers siècles. Selon certains historiens, les idées luthériennes ont étroitement été à la racine de ces révoltes, par la remise en cause qu’elles ont portée de l’autorité papale et ecclésiastique (et donc par extension de l’Autorité tout court). Il est important également de rappeler qu’en ce début de XVIe siècle, l’Europe est lourdement impacté par les conséquences économiques et sociales de la découverte du Nouveau Monde. L’afflux des métaux précieux en provenance des Amériques a en effet entraîné une forte augmentation du numéraire en circulation sur le Vieux Continent, qui a elle-même entraîné une forte inflation. Ce renchérissement des prix des produits du quotidien conduit en corollaire de nombreux seigneurs à augmenter leurs redevances, ce qui a pour effet de majorer encore davantage la contraction du pouvoir d’achat que subit la classe paysanne (qui représente alors jusqu’à 90% de la population de certaines régions). C’est cette dégradation de grande ampleur des conditions de vie matérielles des Européens, couplée aux idées luthériennes de remise en cause de l’autorité sur le plan pratique, qui sera à la racine des révoltes des années 1524-1525 en Allemagne :

Excédés de misères, décimés par la guerre, ruinés, réduits à l’esclavage, en proie au dénuement et à la famine, les paysans du seizième siècle ne s’en prirent plus uniquement au Juif prêteur d’argent ou au chrétien usurier, ils visèrent plus haut, ils attaquèrent d’abord toute une classe, celle des riches, et ensuite l’état social tout entier. Leur révolte fut générale, ce furent d’abord les paysans des Pays-Bas, ensuite, et surtout, ceux de l’Allemagne. Dans tout l’empire ils avaient fondé des sociétés secrètes, le Bundschuh, le Pauvre Conrad, la Confédération évangélique. En 1503 les paysans de Spire et des bords du Rhin s’insurgèrent ; en 1512 les bandes de Joss Fritz ; en 1514 les paysans du Wurtemberg ; en 1515 les paysans d’Autriche et de Hongrie ; en 1524 ceux de Souabe ; en 1525 ceux de Souabe, d’Alsace, du Palatinat. Tous marchèrent au cri de « En Christ il n’y a plus ni maître ni esclave ». Les artisans se joignirent à eux, des chevaliers comme Goetz de Berlichingen se mirent à leurs têtes et ils massacrèrent les nobles et incendièrent les châteaux et les couvents.

Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 139

Loin de soutenir les revendications des paysans qui se nourrissent en partie de ses idées, Luther va au contraire violemment condamner les révoltes, et même appeler à une répression féroce de ces dernières. Dans le pamphlet qu’il publie en 1525 en réaction aux soulèvements, le théologien allemand va en effet jusqu’à comparer les révoltés à des « hordes sataniques », tout en incitant ni plus ni moins les seigneurs aux massacres pour éteindre le soulèvement :

(…) tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l’épée, secrètement ou en public, en sachant qu’il n’est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu’un rebelle (…). Ici, c’est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi l’autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. (…) C’est pourquoi, chers seigneurs, (…) poignardez, pourfendez, égorgez à qui mieux mieux.

Extrait du texte Contre les meurtriers et les hordes de paysans voleurs publié par Luther en 1525

Au final, la répression de ces soulèvements populaires (entrés dans l’Histoire sous le nom de « Guerre des paysans allemands ») fera plus de 100 000 morts. Par sa violence et ses dimensions de guerre civile, cette révolte de grande envergure préfigurera la terrible guerre de Trente Ans, conflit autant religieux que social qui déchirera durant trois décennies l’ensemble du Saint-Empire romain germanique (et qui décimera jusqu’à 60% de la population de certaines régions d’Europe centrale). Martin Luther, de son côté – et malgré son engagement monastique –, se mariera et aura plusieurs enfants. Il mourra à 62 ans à Eisleben, sa ville natale.

En proposant toutefois une autre manière de vivre sa foi chrétienne (établie cette fois uniquement sur la Bible, dont l’Écriture devient la seule autorité), en dénonçant les œuvres méritoires et les indulgences, et mettant en avant le principe biblique de la grâce seule par la foi seule (Sola scriptura, sola gratia, sola fide), le luthéranisme répond aux aspirations et aux attentes de nombreux Allemands. À partir de 1529, on les désigne désormais sous le nom de « protestants ». Ce premier protestantisme se répand rapidement dans les pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège, Islande,…). La « Réformation » touche également l’Angleterre avec Henry VIII, en rupture avec la Papauté à partir de 1533. C’est la naissance de ce qu’on appellera plus tard l’anglicanisme, religion qui conserve des rites catholiques tout en étant substantiellement influencée par le calvinisme (dont nous allons bientôt parler). Les protestants écossais sont, quant à eux, très majoritairement devenus calvinistes (presbytériens).

Contre les consignes du Saint-Siège, les princes allemands (sauf la Bavière), les princes des Provinces-Unies (Hollande), les villes suisses, les souverains et princes du nord de l’Europe puis l’Écosse, le Pays-de-Galles et l’Angleterre vont protéger et soutenir les réformateurs. L’Église catholique ne pourra ce faisant pas, pour ainsi dire, « mettre la main dessus et les donner au bras séculier pour les brûler ». Bientôt, les guerres de Religion vont commencer. Elles vont ensanglanter les pays d’Europe durant près de deux siècles. Catholiques et protestants vont se livrer, partout, des guerres sans merci.

Zoom sur : la Réforme anglaise et la naissance de l’anglicanisme

Tout le monde ou presque connaît l’histoire du roi Henri VIII qui va créer son Église afin de pouvoir divorcer de sa femme. La fondation de l’Église anglicane qui en résulte (sorte de compromis mouvant entre catholicisme et protestantisme) mérite néanmoins que l’on s’y intéresse, car au-delà de sa simplicité apparente – « une Église pour un divorce » –, celle-ci porte en elle des motifs beaucoup plus profonds, inhérents à l’évolution des réalités sociopolitiques de l’époque, et où les considérations religieuses vont se retrouver ainsi mêlées très étroitement à l’agenda politique (à la fois personnel et stratégique) de son souverain, donnant ce faisant à la Réforme anglaise un caractère singulier pour ne pas dire absolument unique à l’échelle de l’Histoire (du protestantisme et du monde) !

Le schisme en Angleterre survient donc lorsque le célèbre Henri VIII (1491-1547), roi d’Angleterre et d’Irlande de 1509 à sa mort, a besoin de divorcer de sa femme légitime (Catherine d’Aragon) afin d’épouser sa favorite Anne Boleyn et ce faisant d’avoir un héritier mâle – divorce que lui refuse le Pape. Soit ! Si l’Église catholique l’interdit de divorce, pourquoi ne pas créer tout simplement sa propre Église qui, elle, le lui autoriserait (plus quelques autres avantages au passage, tant qu’à faire) ? Il suffisait peut-être effectivement d’y penser : par l’Acte de Suprématie (ainsi que toute une série de législations coordonnée par son conseiller en chef Thomas Cromwell – l’ancêtre du célèbre puritain révolutionnaire du XVIIe siècle !), Henri VIII fonde ainsi en 1534 sa propre Église : l’Église d’Angleterre, dont il devient le chef spirituel. Le principe est simple : l’Église d’Angleterre devient Église d’État, et l’anglicanisme devient en corollaire religion d’État. En d’autres termes, l’Angleterre aura désormais la religion de son souverain, celui-ci devenant désormais l’autorité suprême du Royaume et de son Église, et ces deux derniers (qui forment désormais un tout indissociable) ne reconnaissent plus aucune autorité supérieure (comme auparavant celle du Pape), hormis celle de Dieu lui-même.

Tout ceci étant dit, il faut se garder d’interpréter cette rupture avec Rome et la fondation de sa propre Église de la part d’Henri VIII comme un rejet en bloc du catholicisme en faveur du protestantisme (en tout cas à ce stade de l’Histoire). Attaché aux traditions catholiques – et à la différence des idées luthériennes et surtout calvinistes –, ce n’est pas le système de croyances et le corpus théologique de l’Église romaine que le souverain anglais remet en cause, mais précisément sa qualité Ès romaine ! Dans sa première phase au moins (car effectivement il évoluera beaucoup entre le règne d’Henri VIII et celui de la reine Élisabeth), l’anglicanisme doit ainsi d’abord se voir comme un instrument de souveraineté et d’affirmation de la puissance de l’État ainsi que comme le produit de l’émergence d’un sentiment national – deux processus caractéristiques de ce début de XVIe siècle marqué en Angleterre comme en France par la centralisation du pouvoir monarchique tant vis-à-vis du “bas” (les seigneurs et les anciens pouvoirs féodaux) que du “haut” (la Papauté).

En fait, vue d’une certaine façon, la Réforme anglaise et la doctrine anglicane constituent peut-être le mouvement le plus fidèle à la philosophie initiale de la Réforme, en ce sens qu’elles ne consistent pas en une scission complète sur le plan de la doctrine et des pratiques d’avec le catholicisme, mais plutôt en une adaptation de celui-ci aux nouvelles réalités politiques du XVIe siècle (marquées par l’émergence des États modernes et la montée en puissance des pouvoirs centraux aux dépends des systèmes féodaux). Bien sûr, la Réforme anglaise adoptera un certain nombre de principes « réformés » faisant écho aux nombreux griefs que l’Église catholique avaient accumulés contre elle (concentration du pouvoir, corruption,…), tels que la rupture avec l’autorité centrale que constitue la Papauté mais aussi la fin du culte jugé ostentatoire des reliques ou encore la démocratisation de la lecture de la Bible et la tenue des messes en anglais (et non plus en latin !). Dans les faits, l’anglicanisme doit donc d’abord se concevoir comme une sorte de compromis entre catholicisme et protestantisme (voire dans sa première phase historique comme un « catholicisme réformé » – qui avec le temps va prendre une coloration de plus en plus « protestante »). Ayant fait sienne certains grands principes « réformés », l’Église d’Angleterre va ainsi dans un premier temps conserver sous Henri VIII une bonne partie de l’organisation catholique (notamment un certain nombre de rites liturgiques ainsi que tout le système des évêques – désormais affiliés à l’Église d’Angleterre et nommés par le monarque et non plus par le Pape !), et il faudra attendre ses successeurs (en particulier Édouard VI et Élisabeth Ire après un éphémère retour au catholicisme sous Marie Stuart) pour la voir évoluer vers un protestantisme plus affirmé !

Bon nombre des sujets d’Henri étaient soit indifférents à ces changements, soit désireux de voir l’Église se réformer et de poursuivre ainsi le mouvement de la Réforme protestante qui balayait l’Europe. Beaucoup considéraient l’Église comme trop riche et trop pleine de prêtres abusant de leur position. D’autres s’en remirent simplement à l’opinion de leurs supérieurs sociaux et ne se soucient guère de ce qui se disait et se faisait à l’église, du moment qu’une sorte de service était disponible. […] La majorité des gens acceptèrent le changement, les riches en raison de la richesse qu’ils tirèrent de l’Église dépouillée, et les roturiers parce qu’ils s’en remettaient aux autorités et se voyaient imposer des amendes s’ils ne respectaient pas les règles et ne fréquentaient pas la nouvelle Église anglicane, comme on l’appelait désormais. Il y eut cependant des objections de la part des catholiques et des protestants plus radicaux tels que les différents groupes puritains qui voulaient suivre leur propre voie et établir leurs propres églises qui adhéraient plus étroitement aux pensées exposées par des réformateurs tels que Jean Calvin (1509-1564).

Extrait d’un article de l’historien mark cartwright pour la World History Encyclopedia

Beaucoup plus méconnu et déterminant historiquement à vrai dire qu’une Réforme anglaise conduite en définitive par son roi dans le but tout simple de pouvoir s’accorder son propre divorce (et plus fondamental de renforcer son autorité), est en revanche l’épisode de la dissolution des monastères qui va intervenir durant les années suivantes. Suite aux guerres contre la France dans lesquelles l’Angleterre s’est engagée dans les années 1520, le budget de l’État en a été grandement impacté, et Henri VIII a désespérément besoin d’argent fais pour assurer son train de Cour. Il faut ce faisant au souverain anglais de nouvelles recettes fiscales – beaucoup, et vite ! – afin d’éviter la banqueroute, mais aussi de financer l’ambitieuse marine de guerre dont il entend doter le pays (c’est en effet sous son règne que l’Angleterre entame son grand virage maritime et développe sa puissance navale en se dotant pour la première fois d’une marine permanente, la Royal Navy – dont Henri VIII est d’ailleurs souvent considéré comme le père fondateur). Où donc trouver l’argent ? Dans le contexte de rupture avec le catholicisme et son Église, la cible apparaît à vrai dire toute trouvée : il y a tous ces monastères qui garnissent les campagnes anglaises, et qui ne payent virtuellement pas d’impôts à l’État…

À l’instar de nombreuses régions d’Europe, le territoire anglais abrite en effet plusieurs centaines d’abbayes de plus ou moins grosses tailles, héritage de la grande époque du « communisme sacerdotal » et du « système communaliste chrétien » développés au milieu du Moyen-Âge par le mouvement bénédictin puis l’ordre cistercien. Si celles-ci sont pour nombre d’entre elles sur le déclin, elles n’en jouent pas moins un rôle fondamental dans le quotidien des populations de l’époque (alors essentiellement rurales et paysannes). En ce début de XVIe siècle, les abbayes constituent toujours et dans l’ensemble du pays l’une des institutions de base de la vie locale, dont elle organise la spiritualité, assure la charité et soutienne l’économie (partout où ils sont installés, les moines distribuent en effet des aumônes et d’autres œuvres de charité au profit des pauvres, des chômeurs et des veuves ; ils éduquent les jeunes enfants pauvres et les enfants plus âgés des riches ; ils dispensent des médicaments ; ils donnent du travail aux ouvriers pour exploiter leurs domaines tout en constituant des clients précieux pour les artisans du village ; ils offrent l’hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs et aux travailleurs saisonniers – sans même parler de tout leur rôle d’ordre religieux et spirituel !).

Malgré ce rôle social et économique décisif pour le quotidien des Anglais, les monastères se retrouvent en cette fin des années 1530 dans le collimateur d’Henri VIII et de ses conseillers : après une vaste enquête de terrain, ces derniers ont en effet constaté que les immenses revenus générés par l’activité monastique échappaient aux circuits de la fiscalité anglaise, tandis que les monastères représentent près du cinquième des terres cultivées du pays. Le raisonnement est en fait le même que celui qui présidera à la confiscation des biens de l’Église durant la Révolution française (comme nous le constatons encore une fois, l’Angleterre aura été pionnière… !) : sous couvert de motifs religieux et d’ordre public (les moines et nonnes anglaises seront en effet accusés de tous les maux), il s’agit en premier lieu de mettre la main sur le formidable « butin » que représente le patrimoine ecclésiastique …

À l’instar à nouveau de la Révolution française, le processus va être d’une grande violence. Les premiers établissements auxquels Henri VIII va s’attaquer vont être les petites unités monastiques, en perte de vitesse et qui manquent souvent de bras pour assurer leur fonctionnement. En quelques-années, ceux-ci vont être intégralement fermés, leurs terres expropriées par l’État, leurs bâtiments partiellement ou entièrement démolis (les vastes quantités de terres ainsi confisquées seront revendues au fur et à mesure par Henri VIII à la petite noblesse et bourgeoisie de province – ce qui permettra au roi de clientiser ces dernières par la même occasion !). Cette première vague d’expropriation permet de renflouer substantiellement les caisses de l’État, mais Henri VIII et ses conseillers ne s’arrêtent pas là : bientôt, ce sont tous les monastères d’Angleterre qui sont concernés par la dissolution.

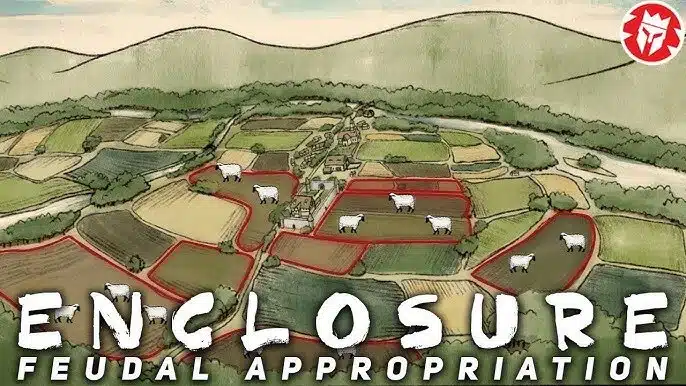

La réforme ne se fait évidemment pas sans heurts : dans le Yorkshire et le Lincolnshire (où les établissements sont nombreux), une révolte populaire se dresse contre la politique de fermeture, faisant un moment vaciller le pouvoir royal. Henri VIII envoie 8 000 hommes disperser la contestation à laquelle il consent d’importants compromis, avant de profiter quelques temps plus tard d’une nouvelle révolte (sans rapport avec la première…) pour faire exécuter les meneurs. Opposés quasiment partout à la réforme malgré les généreuses pensions qui leur sont offertes pour acheter leur consentement, de nombreux abbés du pays finissent pendus, et les communautés monastiques sont mises au chômage. Durant les années qui suivront, la criminalité augmentera considérablement dans les campagnes, de nombreuses familles modestes se voyant également chassées de leurs terres par le processus parallèle de l’enclosure (le rachat puis la disparition des « communaux » paysans – c’est-à-dire des terres collectives – par les riches propriétaires terriens anglais, qui les transforment en zone de pâturage extensif – d’où le nom d’enclosure se rapportant aux kilomètres de murets de pierre qui sont construits pour délimiter les terrains – destiné à l’élevage de moutons).

Henri VIII augmenta effectivement les coffres de l’État, puisque la dissolution des monastères rapporta la somme énorme de 1,3 million de livres (plus de 500 millions aujourd’hui), bien que la plupart des terres aient été vendues à bas prix à des nobles et que l’argent ait été largement gaspillé dans des guerres étrangères ou dépensé dans les nombreux projets de construction royale d’Henri. Environ 7 000 moines, frères, nonnes et autres résidents des monastères furent obligés de trouver un autre travail et un autre logement, tandis que le coup porté au moral de l’Église était incommensurable – bien que tangible par la forte réduction du nombre de ceux qui cherchaient désormais à faire carrière dans l’Église. En l’absence des abbés, la Chambre des Lords fut dominée par des laïcs. Les trésors furent fondus, les toitures dépouillées de leur plomb et les bibliothèques mises à sac. Le vieux monde médiéval perdit un grand nombre d’objets d’art et d’artefacts, au grand dam de la postérité. Il ne fait aucun doute que les communautés durent regretter le travail de charité, l’emploi et l’aide spirituelle de leur monastère local. Certains historiens ont suggéré que le manque d’aumônes pour les pauvres entraîna une augmentation du nombre de vagabonds, ce qui conduisit à une augmentation de la criminalité et de l’instabilité sociale.

Extrait d’un article de l’historien mark cartwright pour la World History Encyclopedia

* * *

EN RÉSUMÉ, l’Église anglicane se situe ainsi quelque part à la croisée de la doctrine de l’Église catholique et de celle des Réformés. Elle fait (à partir du règne d’Élisabeth Ire) totalement siens les grands principes de la Réforme (avec notamment l’adoption en 1646 de la confession de foi de Westminster), mais garde – en particulier dans sa liturgie (c’est-à-dire dans ses rites, cérémonies et prières) – une influence catholique. Le culte reste imposant et l’on garde les évêques. Le roi (ou la reine) est désormais érigé au rang de chef de l’Église d’Angleterre (devenue Église d’État), et l’anglicanisme devient en corollaire religion d’État.

La pensée de Calvin et la diffusion de la Réforme à la France

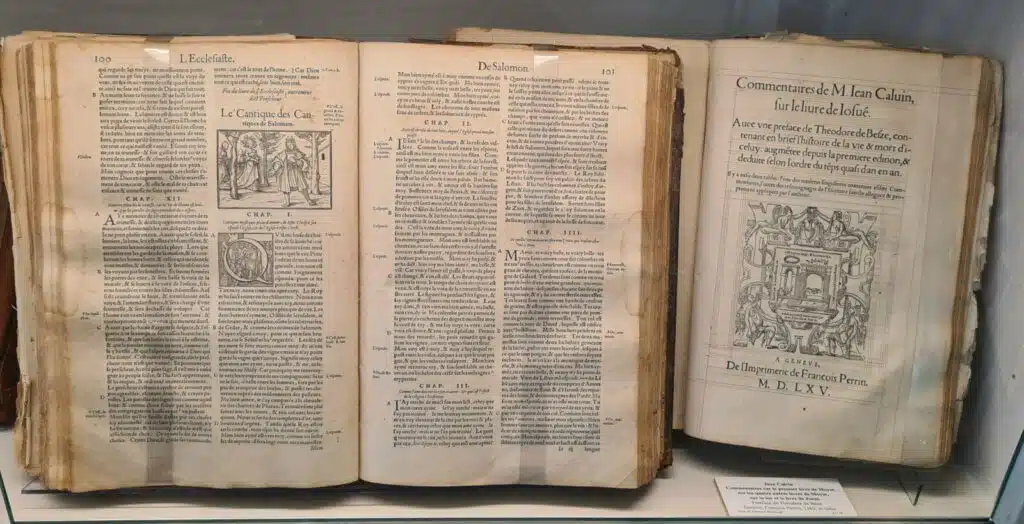

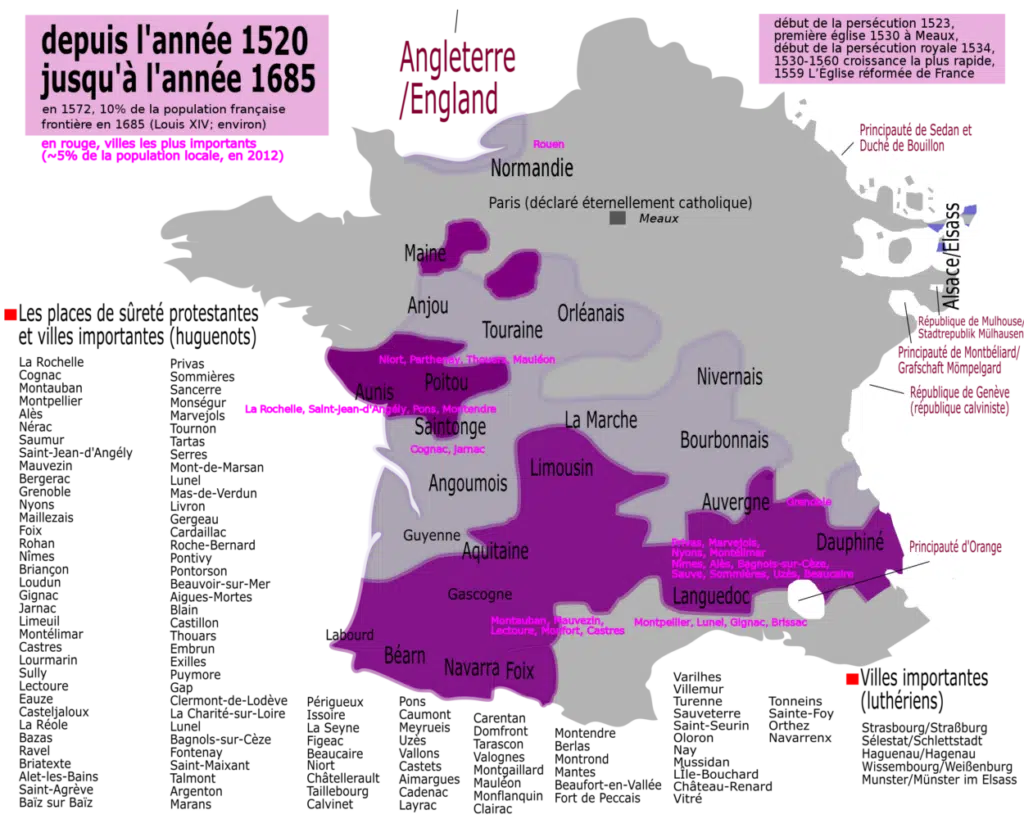

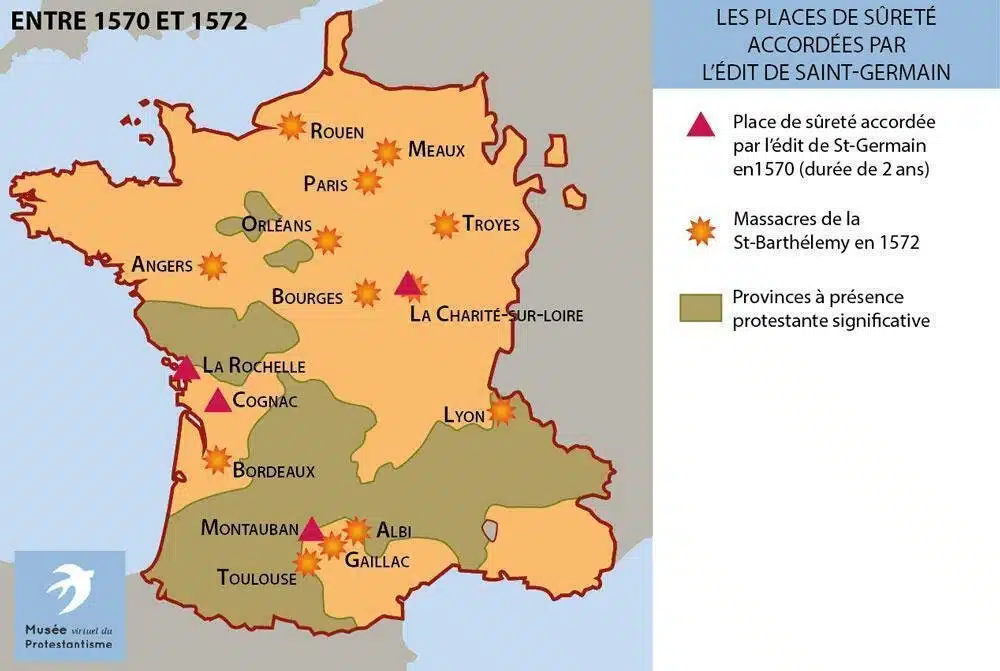

La Réforme prend un nouvel essor avec Jean Calvin (1509-1564), dont l’œuvre majeure, L’Institution de la religion chrétienne, est publiée en 1536. De Genève, où il s’installe définitivement en 1541, les idées calvinistes se diffusent à leur tour en Europe et notamment en France. « Dressées » sur le modèle genevois, les églises se multiplient dans le royaume et plus particulièrement dans l’Ouest et le Midi.

Jean-paul Chabrol et jacques Mauduy, Atlas des Camisards, p. 9

Les idées luthériennes pénètrent tôt en France, où elles rencontrent les aspirations réformatrices de nombreux Français. Mais la « Réformation » hexagonale va surtout se développer sous l’effet de la pensée du français Calvin, dont les idées se diffusent en Europe à partir de 1534.

Né en Picardie et ayant fait ses études à l’Université d’Orléans, Jean Calvin adopte dès le début des années 1530 les nouvelles idées de la Réforme protestante. Devenu pasteur et accusé d’hérésie en raison de ses liaisons étroites avec d’autres prédicateurs influents du moment, il fuit à Bâle. Là, influencé par Luther, Melanchthon, Oecolampade, Zwingli et Bucer, il rédige et publie en 1536 l’Institution Chrétienne, traité de théologie et texte fondateur du protestantisme qui s’apparente à la synthèse de la doctrine réformée. Dans la continuité de Luther, et contre ceux qui défendent le mérite des œuvres et le purgatoire (voire qui « payaient » pour être pardonnés), Calvin y reprend et parachève la conception luthérienne du salut : celle du salut gratuit par la foi et par la foi seule.

L’ouvrage rencontre un franc succès et Calvin, maintenant installé à Genève (qu’il organise en une Église-cité originale dont le modèle est bientôt copié en France et dans d’autres parties de l’Europe), s’emploie à organiser les communautés réformées de langue française. En vertu du grand principe réformé voulant en revenir à la seule Écriture et à la rendre accessible à tous, il supervise la traduction de la Bible en français à partir des textes originaux (démarche réalisée notamment par Robert Ollivier, dit Olivétan).

Zoom sur : au centre des débats théologiques, la question du salut

Vous l’avez compris, la question du salut est un des points sensibles sur lequel se fait la Réforme, puis sur laquelle se divisent ensuite les protestants – luthériens ou calvinistes.

Pour les catholiques : le salut par les œuvres

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la théologie catholique met l’accent sur la liberté de l’individu (libre arbitre). Une fois baptisé (le baptême permettant d’effacer la faute originelle, le péché d’Ève), le chrétien peut, par l’accomplissement d’actes justes (les fameuses « œuvres »), ou par un repentir sincère des fautes qu’il a commises, mériter son salut.

Pour les luthériens : le salut par la foi

Luther, à l’inverse, insiste (via son célèbre « Traité du serf arbitre ») sur l’impuissance de l’homme à effectuer lui-même son salut. Marqué définitivement par la faute originelle, il ne peut que pécher, non accomplir des actes justes. Ce ne sont donc pas les œuvres qui permettent au chrétien d’accomplir son salut, mais la parfaite confiance qu’il a en la bonté divine : sa foi en Dieu. Encore cette foi ne procède-t-elle pas d’un libre choix de l’homme : elle est accordée seulement à certains hommes, par grâce divine (c’est la fameuse doctrine dite de la « prédestination », qui constitue déjà à ce titre l’un des marqueurs du judaïsme).

Pour Calvin : le concept de la « double prédestination »

Calvin reprend le concept de prédestination de Luther et va encore plus loin. Dans ses traités, le théologien français réduit en effet encore la part de l’action humaine dans le salut. Pour lui, Dieu a choisi des élus avant la chute, et son Fils Jésus, par sa Passion, n’a sauvé que ces élus. Les hommes sont donc deux fois prédestinés, soit à être sauvés, soit à être damnés. Ceux que Dieu a choisi de sauver, ceux auxquels il a accordé sa grâce ne peuvent pas résister à cette grâce : si grands soient les péchés qu’ils accomplissent, ils seront sauvés pour l’éternité. Une vision qui a aussi pour propriété, comme nous en reparlerons plus loin, de justifier tous les actes réalisés dans le monde matériel par ceux qui se croient ainsi « touchés par la grâce » …

Le protestantisme – qu’il s’agisse de celui de Luther ou de celui de Calvin – substitue la théologie des actes à la théologie de la grâce.

Youssef Hindi, dans le cadre d’une conférence publiée sur sa chaîne

Parallèlement à leur concentration sur la Bible et « l’Écriture Sainte », les protestants se démarquent rapidement partout en Europe par leur refus du culte des saints et des idoles. Les chrétiens réformés le sont effectivement devenus parce qu’ils étaient scandalisés par les dépenses somptuaires des princes de l’Église, et par les riches dorures et ornements qui caractérisaient les églises et statuaires catholiques. Ils veulent ainsi retrouver la simplicité et la pauvreté du Christ et des premiers apôtres, et se comporter à l’image notamment de Saint-François d’Assise (qui œuvrait lui aussi retrouver une certaine pauvreté). Le nouveau culte protestant se dépouille en conséquence de tout décorum inutile. Le Temple protestant est à cet égard d’une sobriété absolue. Il consiste généralement en une Église à l’architecture et surtout à la décoration extrêmement réduite, s’apparentant à une pièce vide avec une Bible en évidence, une simple croix de bois et un promontoire pour que le pasteur fasse son sermon. On détruit les statues, les reliques. Le Traité des reliques de Calvin est d’ailleurs d’un humour féroce sur cette forme particulière de dévotion. Le grand théologien de la Réforme va ainsi jusqu’à compter le nombre de crânes et d’ossements de saints existants de par le monde, ainsi que les innombrables « morceaux de la vraie Croix » du Christ recensés dans la Chrétienté.

Loin des fastes et de l’ostentation qui caractérisent ainsi le culte catholique dans la plupart des pays, le culte protestant se concentre donc sur l’étude de la Bible et s’organise en conséquence autour du sermon du pasteur – où la lecture de la Bible et son commentaire deviennent obligatoires. Les protestants (et particulièrement les protestants calvinistes) sont, à ce titre, souvent qualifiés d’austères par leurs contemporains. Ils sont connus pour s’habiller en noir et pauvrement, et pour renier les différents « plaisirs » de la vie. En effet, les calvinistes suppriment le jeu, sont très sobres et réticents à écouter de la musique profane – à l’exception des psaumes chantés en chœur lors du culte dominical (à l’occasion de leur arrivée au pouvoir en Angleterre durant l’épisode de la République cromwellienne, les Puritains anglais feront ainsi par exemple fermer les théâtres et interdire les festivités de Noël…).

* * *

La foi protestante : une piété qui ignore le rituel

Le mouvement Humaniste, en prônant le retour à la lecture des textes anciens, actualise l’exigence de la soumission du chrétien à la seule parole de Dieu. « Sola scriptura », proclament les réformateurs qui demandent avec force que la Bible représente désormais l’unique vecteur de la Parole de Dieu. Une refondation culturelle et religieuse de la société est ainsi engagée.

Révolté par la campagne des « Indulgences », Luther affirme en 1517 une idée en rupture, à savoir que le croyant ne sera pas sauvé par ses œuvres mais par grâce, par le seul moyen de la foi dans l’œuvre du Christ. À cette idée du salut gratuit, le prêtre allemand joint celles de l’autorité souveraine de la Bible et du sacerdoce universel, qui place clercs et laïcs au même plan et abolit donc le principe hiérarchisé de l’Église romaine. La relation à Dieu devient ainsi directe et individuelle. Ses convictions se diffusent en Europe en dépit de la persécution.

La Réforme se positionne donc fondamentalement en réaction des turpitudes de l’Église. Elle se construit autour de quelques principes simples résumés par ces cinq expressions latines : Sola gracia (la Grâce seule), sola fide (la Foi seule), sola scriptura (l’écriture – c’est-à-dire la Bible – seule), soli Deo gloria (À Dieu seul la Gloire), solus Christus (le Christ seul). En conséquence, la piété réformée va se détourner avec force du rituel qui a cours dans la religion catholique romaine. Être réformé, c’est en effet refuser des pratiques qui semblent idolâtres et paraissent irréconciliables avec le culte réformé « en esprit et en vérité ». Le protestantisme refuse ainsi :

- Le « mystère » de la messe c’est-à-dire le sacrifice du Christ symboliquement opéré par le prêtre quotidiennement ;

- L’Eucharistie et la théorie de la transsubstantiation par laquelle le pain et le vin sont réellement convertis en corps et sang du Christ après la consécration ;

- Les signes de croix, les processions, les génuflexions, le culte des reliques, le culte marial, celui des saints et des images pieuses ;

- Le purgatoire et l’autorité papale.

En s’écartant ainsi d’un cérémonial perçu comme entaché de superstitions, le protestantisme va permettre à chacun de pratiquer sa religion dans un espace d’intimité, au sein de la famille ou sur le lieu de ses activités quotidiennes. Sur les sept sacrements reconnus dans la tradition catholique, l’homme réformé ne va en pratique en conserver que deux : le baptême, et la sainte cène (c’est-à-dire le partage du pain et du vin entre les participants lors d’un office). Le culte marial, extrêmement présent dans le catholicisme, est quant à lui totalement banni de la foi réformée, qui ne reconnaît pas la Vierge Marie comme la mère biologique de Jésus et rejette son rôle d’intercesseur auprès du Christ (pourtant centrale dans la piété chrétienne).

Les protestants ont éliminé du christianisme toute trace de paganisme, alors que le catholicisme les a[vait] assimilées : culte des saints, de la Vierge, et les nombreuses fêtes du calendrier…

« La chasse aux sorcières, prêtresses d’Artémis : extermination du paganisme matriarcal par l’Église », extrait d’un article paru sur le site web du mouvement matricien

De façon générale, mis en perspective avec le catholicisme, le protestantisme (et en particulier le calvinisme) s’apparente à un culte extrêmement réduit, épuré de quasiment tout ce qui constituait la tradition catholique. Les protestants rejettent peu ou prou toutes les pratiques traditionnelles autour desquelles s’était fondé le catholicisme du quotidien (et avec lui, l’environnement matériel des pays catholiques) : l’eucharistie (avec l’hostie partagé à chaque messe et incarnant le corps du Christ), la piété envers les reliques des Saints, les processions (manifestations populaires annuelles réunissant généralement des milliers de personnes !), l’extrême-onction donnée aux mourants, le culte de la Vierge Marie (qui se matérialise dans des pays catholiques comme la France par des milliers et des milliers de sanctuaires, chapelles, etc., présentes dans chaque parcelle du territoire, et objet d’une dévotion populaire extrêmement importante !). Il faut ainsi véritablement prendre la mesure de la rupture inédite que peut représenter pour les catholiques la diffusion de la foi protestante, avec l’apparition et la propagation d’un culte chrétien réduit à sa plus simple expression. En l’occurrence : un pasteur, une église (presque vide), et la Sainte-Bible.

Le protestantisme : un christianisme “judaïsé” ?

Les Juifs ne furent pas la cause de la Réforme, et il serait absurde de le soutenir, mais ils en furent les auxiliaires. Voilà ce qui doit séparer l’historien impartial de l’antisémite. L’antisémite dit : le Juif est le « préparateur, le machinateur, l’ingénieur en chef des révolutions » ; l’historien se borne à étudier la part que le Juif, étant donné son esprit, son caractère, la nature de sa philosophie et de sa religion, a pu prendre au procès et aux mouvements révolutionnaires.

Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, p. 335

Des contemporains ont d’ailleurs cru percevoir dans les nouveaux principes insufflés par le protestantisme l’influence du judaïsme, dont le clergé s’était toujours montré critique envers les rites et traditions catholiques (certains auteurs ont même été jusqu’à qualifier le protestantisme de « christianisme judaïsé » !). Dans un contexte où la critique des « dérives » de l’Église catholique et de son fonctionnement se révèlent de plus en plus prégnants, de nombreux savants, intellectuels et théologiens chrétiens de la Renaissance vont en effet se replonger dans les sources hébraïques du Christianisme, par l’étude de la Bible hébraïque (Ancien Testament) et des différentes écritures sacrées du judaïsme (notamment la littérature talmudique) – démarche permise et nourrie par l’essor de l’imprimerie, la diffusion des idées humanistes et l’intérêt général de ces dernières pour la période antique et ses grands penseurs. Cette diffusion de la théologie et de la philosophie judaïques au sein de l’élite intellectuelle chrétienne va avoir une influence considérable sur la pensée réformatrice de l’époque, et constituer un important terreau idéologique de la future Réforme protestante :

La Réforme en Allemagne, comme en Angleterre, fut un de ces moments où le christianisme se retrempa aux sources juives. Pendant ces années qui annoncent la Réforme, le Juif devint éducateur et enseigna l’hébreu aux savants, il les initia aux mystères de la Kabbale [la tradition mystique et ésotérique du judaïsme, NDLR], après leur avoir ouvert les portes de la philosophie arabe, il les munit, contre le catholicisme, de la redoutable exégèse que les rabbins avaient, durant des siècles, cultivée et fortifiée : cette exégèse dont saura se servir le protestantisme, et plus tard le rationalisme. […]

C’est l’esprit juif qui triompha avec le protestantisme. La Réforme fut par certains de ses côtés un retour au vieil ébionisme des âges évangéliques. Une grande partie des sectes protestantes fut demi-juive, des doctrines antitrinitaires furent plus tard prêchées par des protestants, entre autres par Michel Servet et par les deux Socins de Sienne. En Transylvanie même, l’antitrinitarisme avait fleuri dès le seizième siècle, et Seidélius avait soutenu l’excellence du Judaïsme et du Décalogue [la doctrine de la Trinité fut en effet l’un des principes théologiques les plus critiqués par les rabbins et le judaïsme, qui y voyaient un dévoiement du strict principe monothéiste, NDLR]. Les évangiles furent délaissés pour la Bible et pour l’Apocalypse. On sait l’influence que ces deux livres exercèrent sur les luthériens, sur les calvinistes et surtout sur les réformateurs et les révolutionnaires anglais. Cette influence se prolongea jusqu’au dix-huitième siècle même, c’est elle qui fit les Quakers, les Méthodistes, les Piétistes et surtout les Millénaristes, les Hommes de la Cinquième Monarchie qui avec Venner à Londres, rêvaient la république et s’alliaient avec les Niveleurs de John Lilburn. Aussi à ses débuts en Allemagne le protestantisme chercha-t-il à gagner les Juifs et, à ce point de vue, l’analogie est singulière entre Luther et Mahomet. Tous deux tirèrent leurs doctrines des sources hébraïques, tous deux désirèrent faire approuver par les débris d’Israël les dogmes nouveaux qu’ils dressaient. Ce n’est pas là, en effet, un des côtés les moins curieux de l’histoire de cette nation. Tandis que le Juif est détesté, méprisé, avili, couvert de crachats et de boue, souillé d’outrages, martyrisé, enfermé et frappé, c’est de lui que le catholicisme attend le règne final de Jésus, c’est le retour des Juifs que l’Église espère et demande, ce retour qui pour elle sera le suprême témoignage de la vérité de ses croyances, et c’est aussi aux Juifs que les luthériens et les calvinistes en appellent. Il semble même que ces derniers eussent été pleinement convaincus de la justice de leur cause si les fils de Jacob étaient venus à eux. Mais les Juifs étaient toujours le peuple obstiné de l’Écriture, le peuple à la nuque dure, rebelle aux injonctions, tenace, intrépidement fidèle à son dieu et à sa loi.

Bernard Lazare, L’Antisémitisme : son histoire et ses causes, pp. 140-142

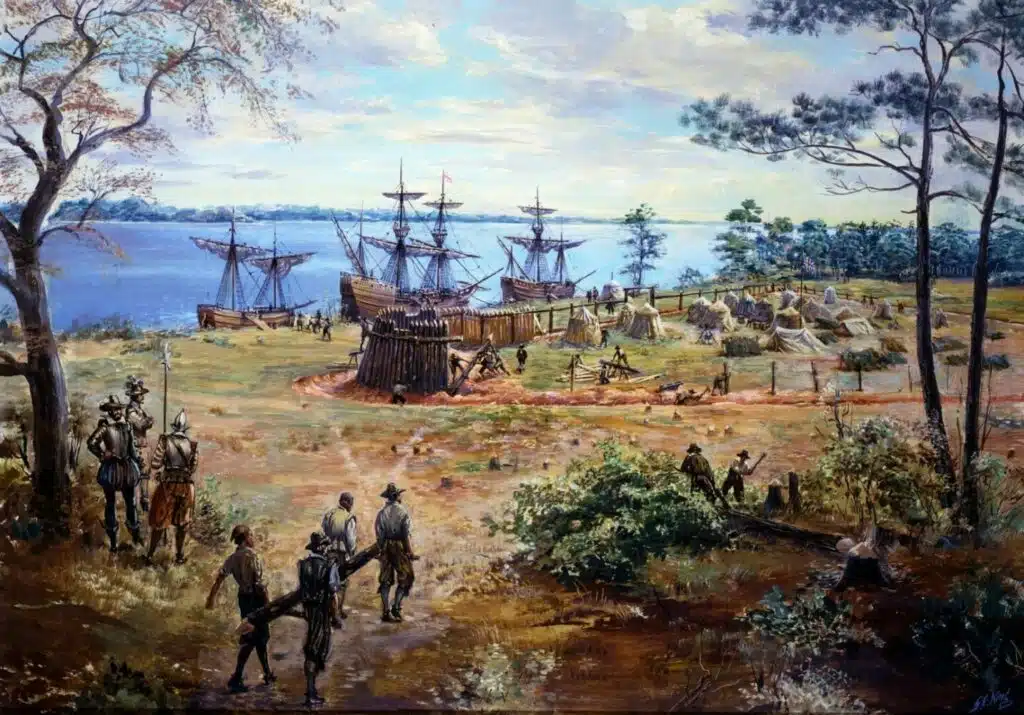

Pour revenir à notre Europe du XVIe siècle, il est à cet égard intéressant de relever que si le protestantisme restera évidemment une religion tout à fait distincte du judaïsme (et que très rares seront dans l’autre sens les Juifs qui se convertiront au protestantisme malgré les efforts menés tout particulièrement par Luther dans cette direction), les Juifs d’Europe trouveront dans les pays convertis massivement au protestantisme une tolérance religieuse et sociale et plus globalement une bienveillance qu’ils ne trouvaient alors nul part ailleurs. Suite à leur conversion de force puis expulsion d’Espagne et du Portugal à la fin du XVe siècle, les Juifs séfarades trouveront en effet dans les grands pays protestants comme la Hollande ou l’Angleterre une véritable terre d’accueil et de refuge – ces derniers allant même jusqu’à qualifier Amsterdam (puis plus tard Londres et les colonies britanniques d’Amérique du Nord – futurs États-Unis) de « Nouvelle-Jérusalem ». Des porosités se développeront également entre théologies et mysticismes protestants et judaïques, les calvinistes et les évangélistes réintégrant en particulier des éléments substantiels du messianisme juif, tandis qu’à la même époque, la Kabbale (la tradition ésotérique du judaïsme) pénétrera pour la première fois de façon significative les pratiques chrétiennes (pour les intéressé(e)s de ce sujet, je les renvoie en particulier vers les travaux du grand historien juif Gershom Scholem).

* * *

La démocratisation de l’accès à la prêtrise

L’un des autres principes fondamentaux et fondateurs du protestantisme est le sacerdoce universel. Reprenant une idée qui avait déjà été à la base du catharisme, Luther rejette le principe d’intermédiation divine à la base du fonctionnement du catholicisme (c’est-à-dire le monopole qu’exerce l’Église catholique dans l’accès à Dieu, ainsi que l’ensemble de privilèges que son appareil ecclésiastique en retire). Dans l’esprit du protestantisme, l’accès à Dieu devient direct et individuel, chaque homme ou femme a la possibilité d’accéder à la Divinité sans l’intermédiaire jusqu’ici indispensable des hommes d’Église. Luther estime en effet que le baptême met tous les Chrétiens à égalité et permet à tout chrétien d’exercer la fonction sacerdotale – autrement dit de devenir prêtre et de pouvoir prêcher. C’est d’ailleurs en ce sens que le protestantisme se traduit par une forme de « sécularisation de la religion », puisque dans la plupart des Églises réformées, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une instruction de prêtre ou de moine pour pouvoir devenir pasteur et/ou pour pouvoir prêcher et réaliser des sermons. C’est à nouveau en ce sens que le protestantisme peut être considéré comme une forme de démocratisation de la fonction religieuse, désormais accessible potentiellement à tout chrétien ayant reçu le baptême.

Si nous parlons depuis le début de cet article « du » protestantisme et de « la » Réforme, il est en outre important de noter qu’il serait plus exact de parler « des » religions réformées. En effet, et à la différence du catholicisme (marqué par une grande unité doctrinale), ce que l’on nomme désormais la « religion réformée » est l’objet d’une grande hétérogénéité, caractérisée par une multitude d’églises et de variantes confessionnelles, chacune structurée autour de ses principes, de sa théologie et de son organisation spécifiques.

Si le luthérianisme et le calvinisme participent ainsi du même désir de renouer avec le supposé christianisme primitif et s’articulent autour des mêmes principes fondateurs, ils se distinguent en effet sur un certain nombre de points non-anecdotiques (modèle d’organisation, importance du concept de prédestination, place accordée aux traditions, importance de la dimension messianique et eschatologique, etc.). Et ces deux grands mouvements ne sont en fait que les deux les plus centraux : en pratique, la Réforme va se traduire, au cours des siècles suivants, par l’apparition d’une multitude de courants ; des courants qui naissent, se développent et meurent au gré des jeux d’influence et des scissions des uns avec les autres. Parmi ces courants majeurs de l’histoire protestante, on peut citer notamment : le luthérianisme, le calvinisme, l’anglicanisme, le presbytérianisme (l’église d’État de l’Écosse à partir du XVIIe siècle), le puritanisme (mouvement dont sont issus les fameux « Pères pèlerins » du Mayflower qui débarqueront en Nouvelle-Angleterre en 1620), le méthodisme (l’un des courants protestants comptant le plus de fidèles de nos jours), le baptisme (l’un des courants fondateurs du mouvement évangélique), le restaurationnisme (un courant messianique très influencé par le millénarisme et militant notamment pour le retour des Juifs en Terre Sainte), le frankisme (un courant judéo-protestant issu du messianisme sabatéen et marqué par son très fort antinomisme et ses importantes visées eschatologiques), le mormonisme, et encore des dizaines et des dizaines d’autres appelés à une plus ou moins grande postérité… !

C’est d’ailleurs cette absence caractéristique d’unité doctrinale et confessionnelle qui faisait dire à la fin du XIXe siècle au père jésuite Deschamps à propos du protestantisme (et cela dans une approche éminemment critique – ce dernier étant pour sa part un catholique intégriste !) :

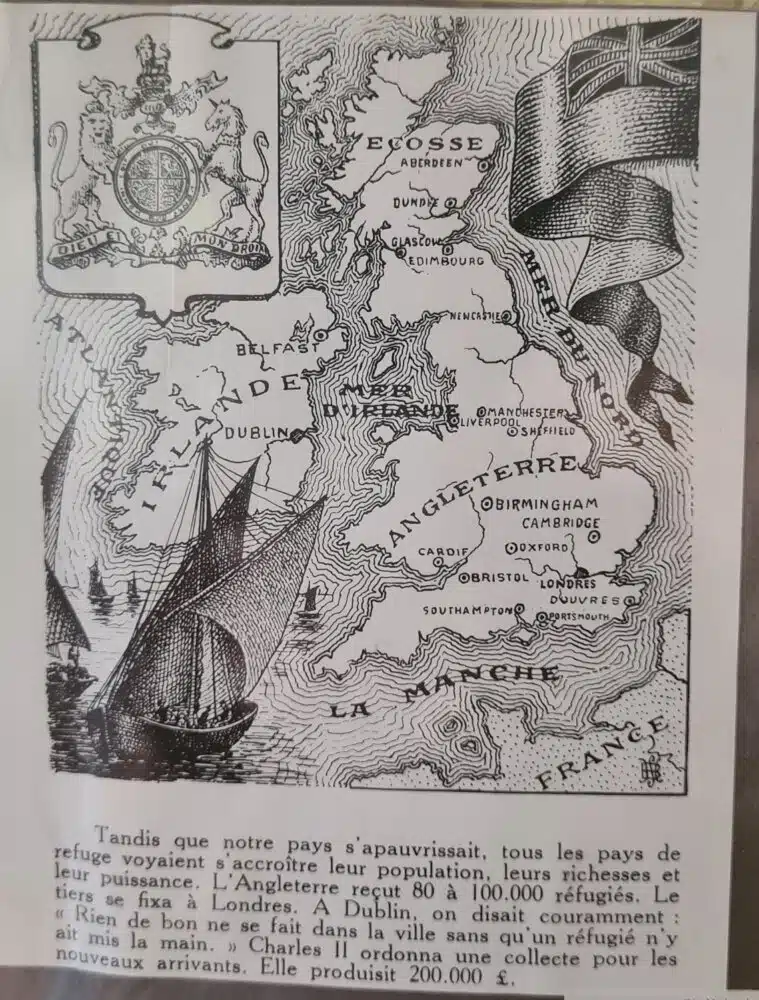

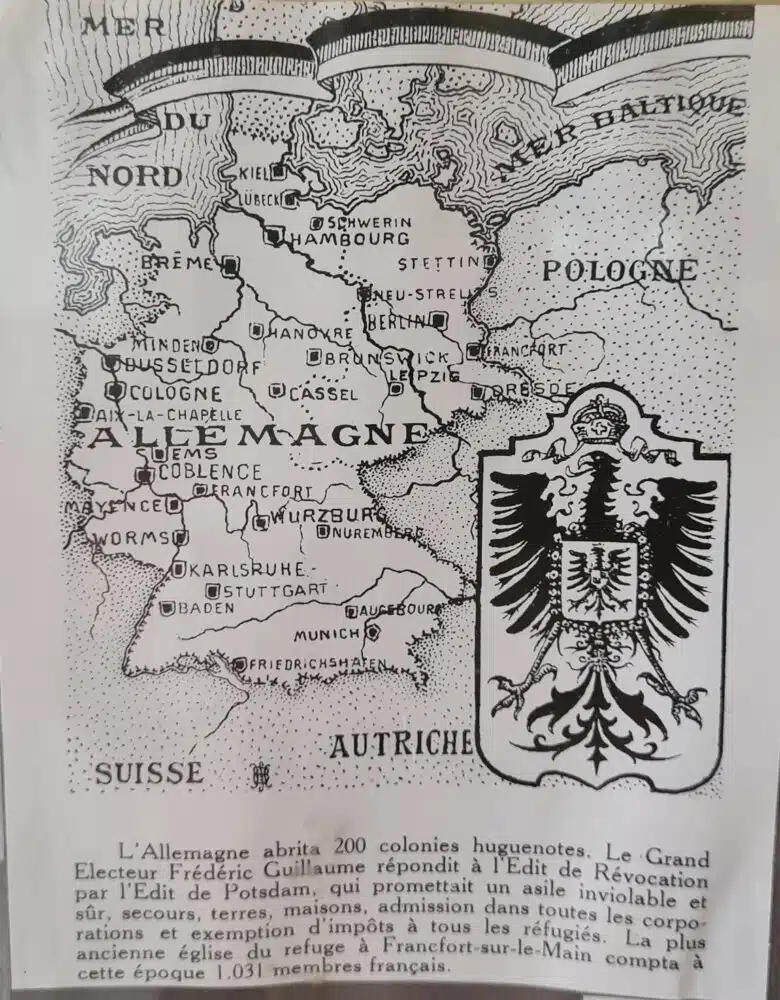

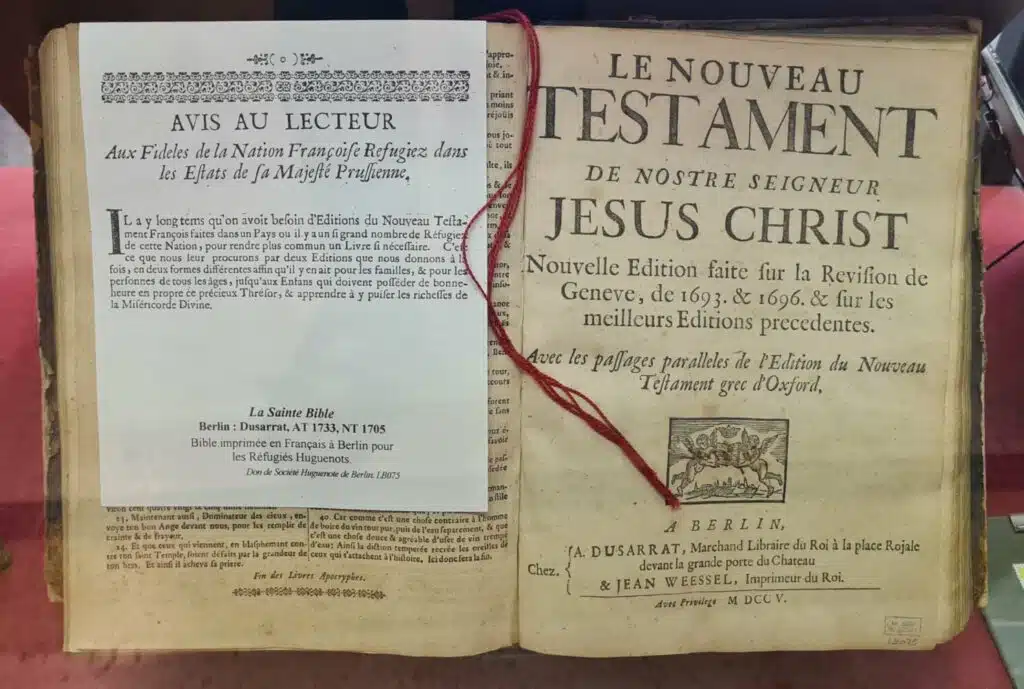

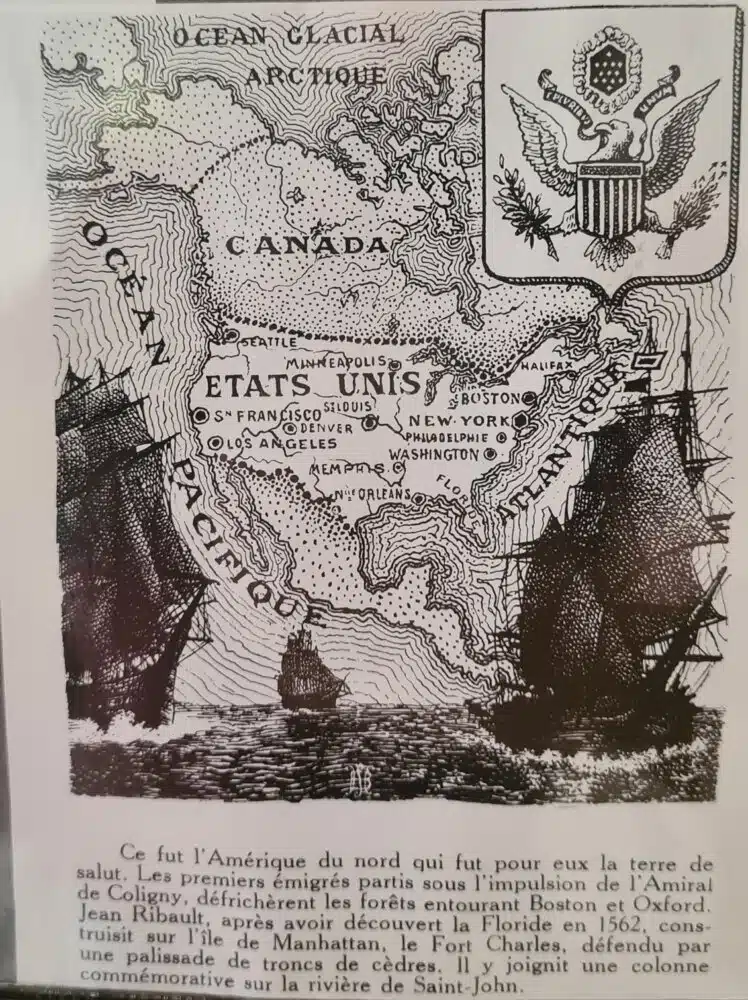

Le Protestantisme n’est pas la religion, n’est pas une forme spéciale de religion, et pourrait être défini comme un mélange d’irréligion et de religiosité. Un homme qui se dit protestant ne fait pas connaître, par cette profession de foi, quelle est sa croyance, ni quelles sont les vérités qu’il admet, ni à quelles obligations il se soumet. On peut être protestant de beaucoup de façons différentes : les épiscopaliens, les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les presbytériens sont autour de nous pour nous le dire. Le seul principe commun à tous est l’inspiration privée et la libre interprétation de la Bible, permettant à chacun de croire ou de rejeter ce que bon lui semble.