Qui, en France, n’a jamais entendu parler de la célèbre Bête du Gévaudan ?

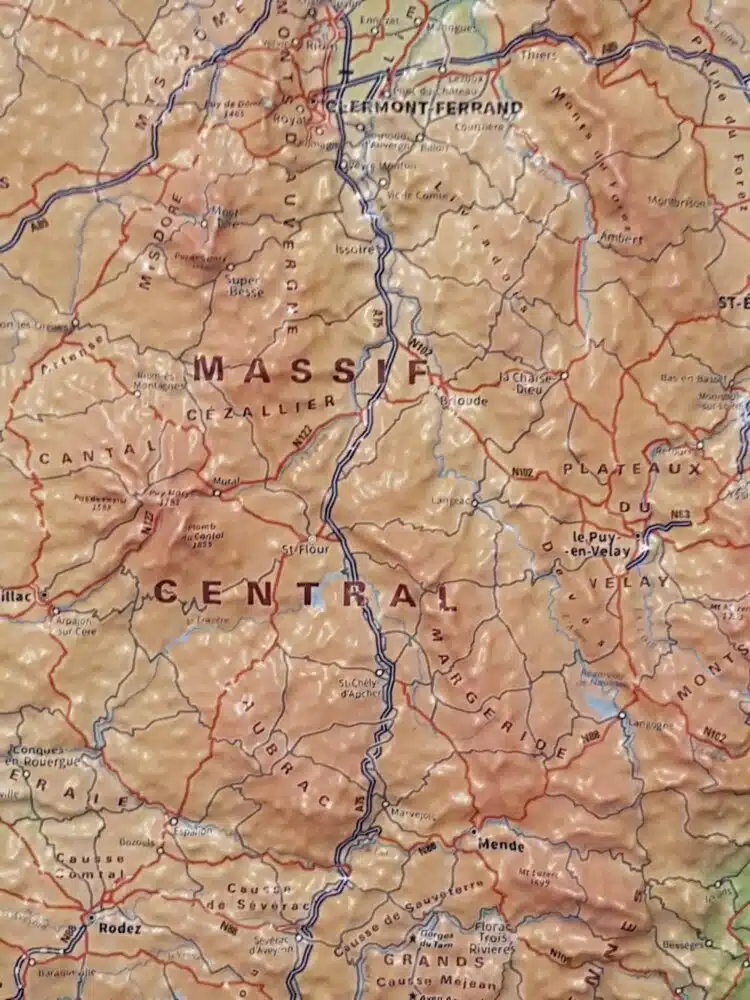

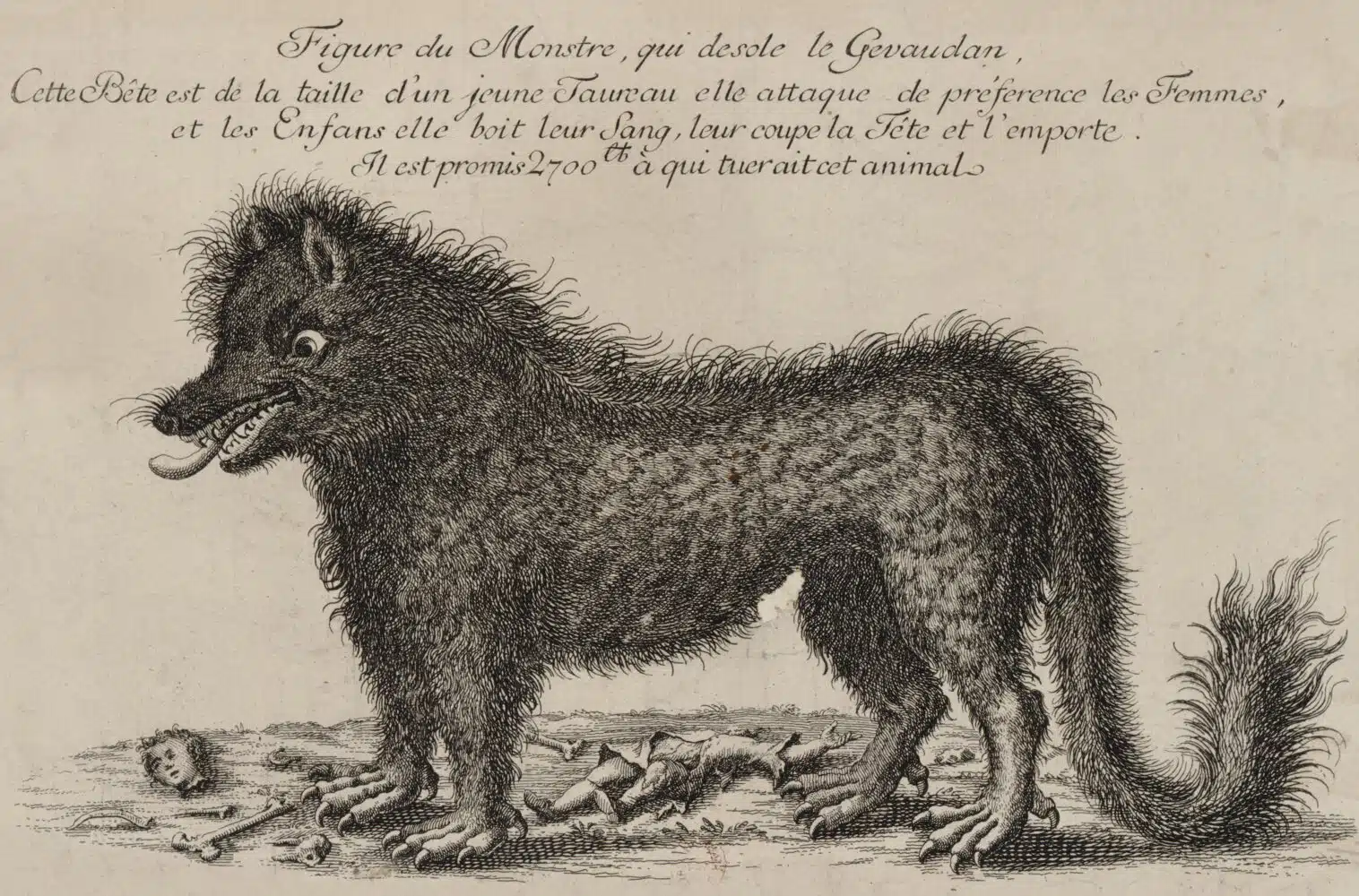

Cet animal, non-définitivement identifié, a fait vivre au XVIIIe siècle l’alors territoire du Gévaudan (correspondant globalement à la Lozère actuelle) dans une terreur inimaginable.

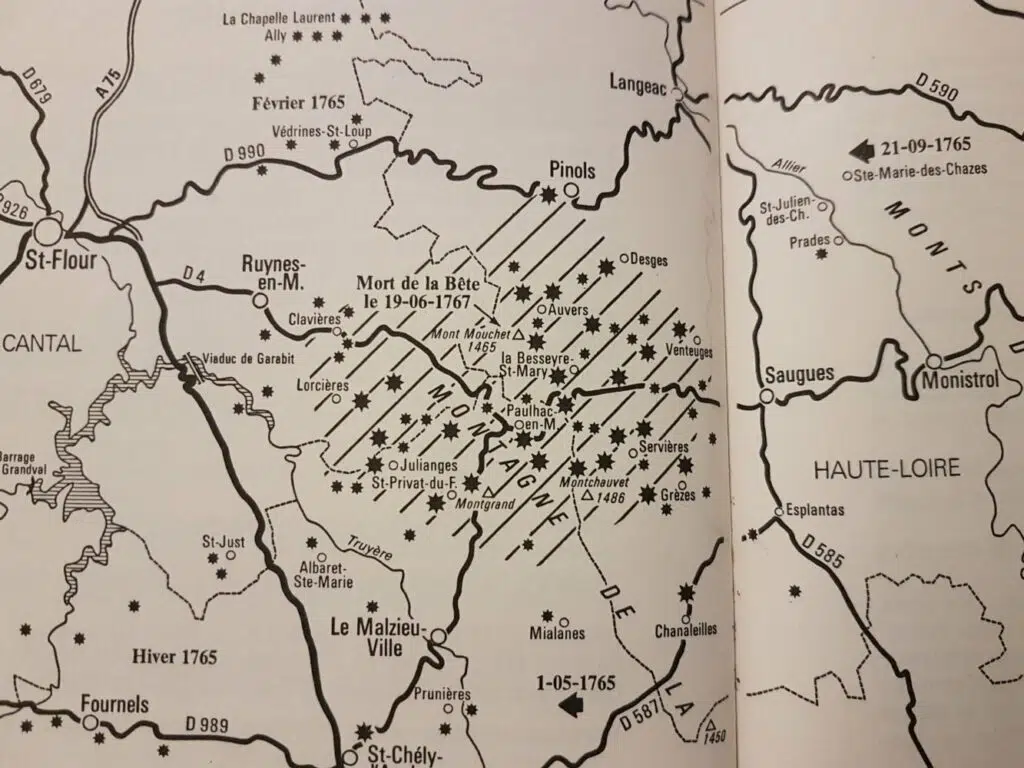

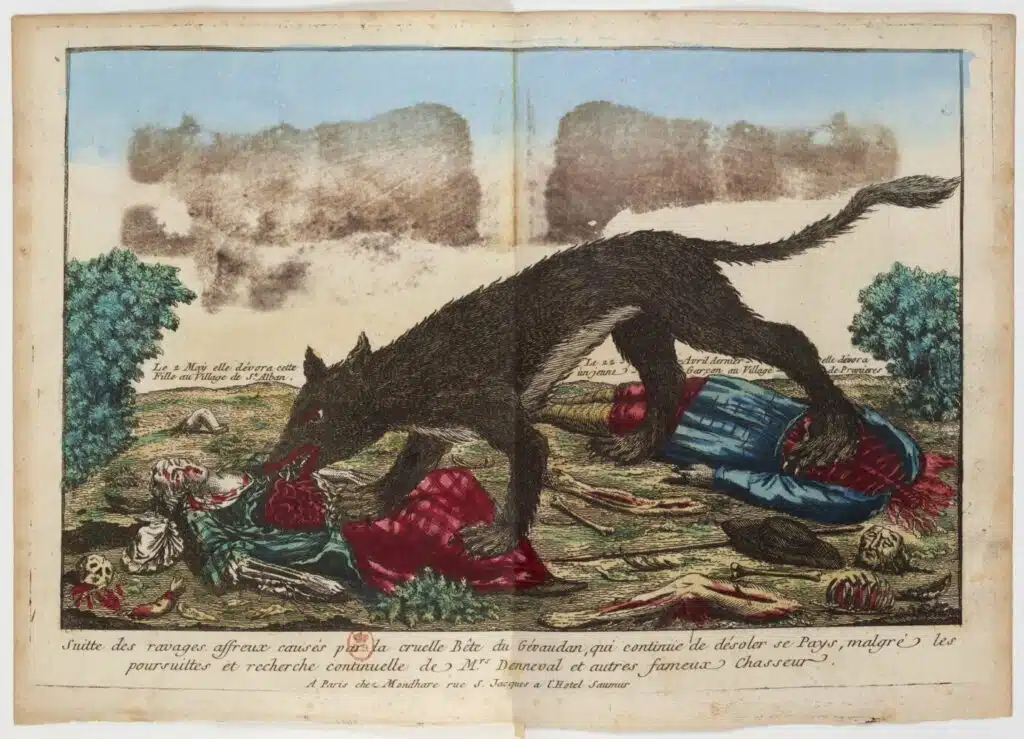

D’avril 1764 (date des premières attaques attribuées à la bête) au mois de juin 1767, des centaines d’enfants, d’adolescents, de jeunes femmes (et même de vaillants paysans adultes) vont être attaqués par cet animal qui ressemble à un gros loup mais agit très différemment de ce dernier, et qui tuera au total selon les estimations entre 80 et 130 personnes (et en blessera des centaines d’autres).

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Si l’énigme de la bête du Gévaudan divise les historiens quant à la nature exacte de la Bête (un ou plusieurs loups anthropophages ? une hyène ? un hybride chien-loup ? autre chose… ?), l’affaire a pris des proportions peu connues aujourd’hui, mais qui ont laissé un profond traumatisme chez les hommes de ces terres à la vie rude, qui comptent alors parmi les provinces les plus reculées du royaume de France (au point que lorsque l’écrivain Stevenson traversera le pays en 1878, de nombreux paysans refusent encore de sortir la nuit…).

Les gigantesques battues menées par les habitants, chasseurs et soldats à l’époque comptent parmi les plus importantes de l’Histoire. L’affaire prendra également des proportions nationales quand l’un des meilleurs louvetiers du Royaume, puis le lieutenant des chasses personnel du roi Louis XV, seront dépêchés sur place pour tenter de résoudre l’affaire, et s’y casseront les dents…

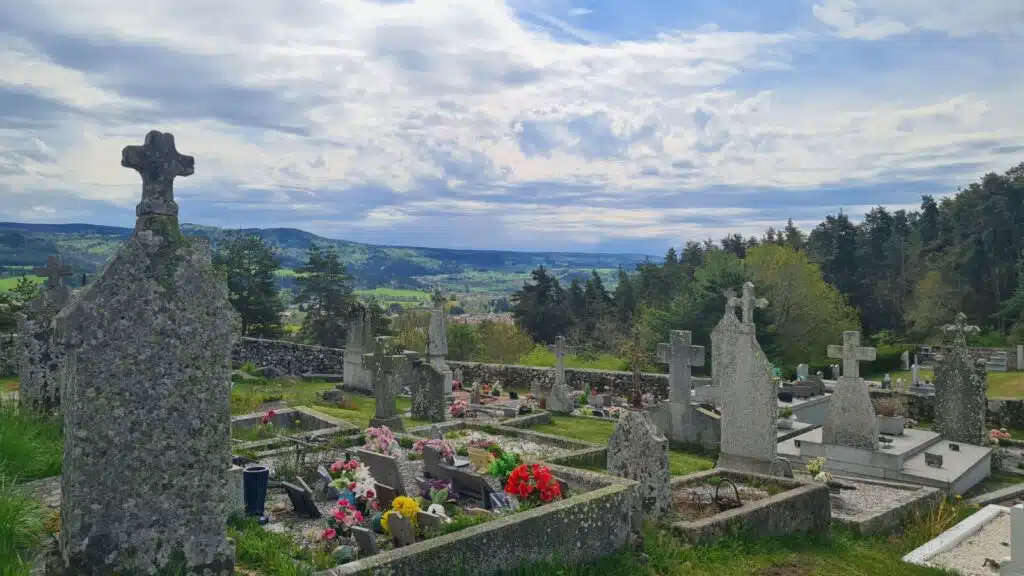

En 2020, de passage en Lozère, j’eus pour la première fois l’occasion de réaliser une petite virée sur plusieurs lieux emblématiques de l’histoire de la Bête : les nombreuses sculptures érigées en son honneur, ses différents musées, le village de l’homme qui aurait définitivement tué la Bête, ainsi qu’une randonnée dans la forêt où la Bête avait son repaire et fut tuée lors d’une ultime battue (randonnée d’ailleurs réalisée un drôle d’après-midi d’orage du mois d’août, dans un temps de fin de monde qui m’avait alors sacrément bien mis dans l’ambiance…).

Fort depuis de nombreuses lectures et voyages sur les lieux de l’affaire, je me propose ainsi de vous ramener 260 ans en arrière, au cœur de cette histoire légendaire… (via une riche fresque historique – rythmée en quatre parties – qui constituera également l’occasion d’une profonde et passionnante immersion dans la condition paysanne et société de l’Ancien Régime, un univers social et politique si méconnu et différent de la France d’aujourd’hui…). Bonne lecture !

(©rédit illustration : BnF-Gallica)

Hiver 1764 : le Gévaudan au paroxysme de la terreur

Dans le chapitre I, nous avions laissé le Gévaudan dans la terreur de l’hiver 1764, marqué par une recrudescence des attaques de la Bête, ainsi que par son incroyable audace et mobilité géographique (« elle » a parfois attaqué dans la même journée des victimes à plus de trente kilomètres de distance… !).

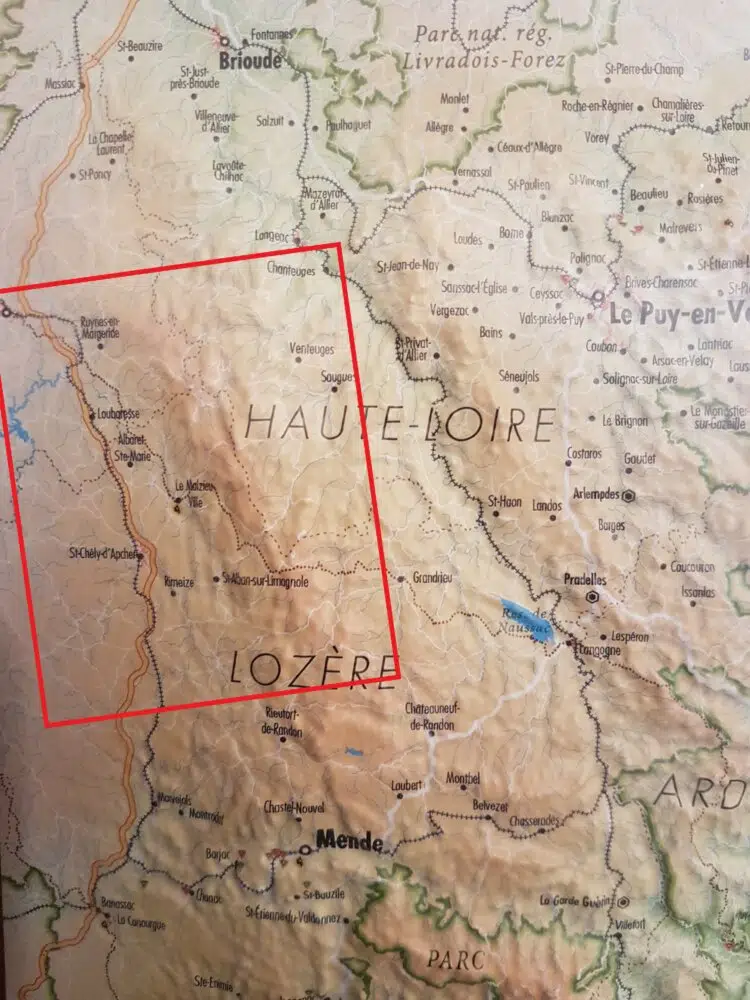

Mi-novembre, après quelques semaines de calme où la Bête cesse presque de jour au lendemain de faire parler d’elle, celle-ci reprend du service et dans une phase de folie meurtrière, attaque et tue en moins de trois semaines plus d’une dizaine de personnes dans la région du Malzieu (sur le plateau ouest de la Margeride, au centre-nord du Gévaudan). Cette période d’accalmie n’est pas sans attirer et attiser la curiosité et les réflexions du capitaine Duhamel et d’Étienne Lafont, qui n’ont pas fini d’être surpris par la capacité de la Bête à se volatiliser durant de longues périodes, ou à frapper là où l’on ne l’attend pas…

Au mois d’octobre, devant l’insuccès de leur travail et le mécontentement grandissant de la population envers ces « dragons » qui ravagent leurs champs avec leurs chevaux et se comporteraient comme des conquérants (mais également la défiance croissante de la noblesse locale qui, toujours en quête de gloire et de prestige, aimerait être enfin placée à la tête des chasses), les troupes légères de Duhamel sont renvoyées dans leurs quartiers à Langogne. Une décision bien curieuse sur laquelle les autorités locales reviennent vite devant la recrudescence des attaques que provoque leur absence… Deux semaines à peine après leur renvoi, Duhamel et ses volontaires reçoivent ainsi l’ordre de se redéployer sur le terrain où sévit actuellement la Bête, à savoir l’ouest de la Margeride – le grand massif nord-sud du Gévaudan.

Zoom sur : la Margeride, le plus important massif granitique d’Europe !

Allongée sur un axe nord-ouest – sud-est, la Margeride se sépare au nord des volcans d’Auvergne par les gorges de l’Alagnon et descend vers le midi jusqu’à la vallée du Lot. Elle est bordée, à l’est, par les gorges de l’Allier et à l’ouest par le massif de l’Aubrac.

D’un relief doux, ses sommets arrondis ne dépassent pas l’altitude de 1 550 m. C’est, sans contexte, avec un terrain granitique, l’un des plus vastes territoires forestiers de notre pays moderne. Plus de 60% du massif est recouvert d’essences diverses (hêtres, pin sylvestres, épicéas, sapins…).

L’isolement du massif de la Margeride est dû, en partie, aux conditions climatiques difficiles qui font de cette région l’une des plus froides du Massif central. Du fait de son aspect sauvage et de sa quiétude, le massif possède une grande partie des représentants de la faune européenne. De même, le massif de la Margeride constitue un réservoir floristique de première importance.

Notez toutefois qu’à l’époque des événements, en plus d’être encore plus froide qu’aujourd’hui (du fait du Petit âge glaciaire), la Margeride était également bien moins boisée que de nos jours. En effet, là où l’homme moderne a replanté et exploite de vastes étendues de forêts, s’épanouissait autrefois des km² de landes, de plateaux rocailleux, de tourbières, et bien sûr de pâturages. Car de surcroit, la Margeride du XVIIIe siècle était bien plus peuplée qu’elle ne l’est aujourd’hui (au moins d’un tiers). Ainsi les champs et les pâturages occupaient-ils à l’époque de la Bête bien davantage de terrain que ce n’est le cas de nos jours, quand dans le même temps, les hommes consommaient par ailleurs bien plus de bois pour leur subsistance (construction, chauffage, export,…).

Avec l’hiver et la raréfaction des proies dans les pâturages, la Bête attaque de plus en plus souvent en plein village, pénètre dans les cours et les jardins et emportent des jeunes enfants dans sa gueule. Elle est encore tirée à plusieurs reprises par des paysans, dans la forêt ou depuis leurs fenêtres, et les balles qui frappent son corps ne semblent toujours pas lui faire davantage de mal qu’un terrible cri, avant de la faire repartir en grondant. Lors d’une énième battue où elle est débusquée, Duhamel a même enfin l’occasion de la voir de ses propres yeux, et aurait pu la tirer si deux dragons à cheval n’avaient débarqué en vidant leurs pistolets sur la Bête, la poursuivant de près au sabre avant que cette dernière ne s’évanouisse à nouveau en sautant un muret (auquel se heurtent malheureusement les chevaux…).

Cette Bête, dont le côté surnaturel semble même accrédité en creux par l’évêque de Mende (qui la présente dans son célèbre mandement de Noël 1764 comme un fléau provoqué par Dieu en réponse aux péchés de la population), les paysans y voient chaque jour davantage une créature toute droite venue des enfers – pour ne pas dire le Diable en personne. Dans ces terres très pieuses, la superstition et la sorcellerie sont encore très ancrées dans les croyances de la population. Beaucoup de paysans croient en effet au lycanthrope, au loup-garou. La légende remonterait aux temps lointains, avant les Gaulois. Après un pacte avec le diable, l’homme recevrait une peau de bête, et en se badigeonnant d’un onguent, aurait le pouvoir de se transformer en loup ; d’abord les nuits de pleine lune, puis quand bon lui semble. On dit que les vrais loups lui obéissent, et que seule une balle d’argent peut le tuer.

En haut lieu, on veut pourtant croire que la Bête n’est qu’un loup, ou peut-être plusieurs, et que les paysans sont victimes d’une psychose collective lorsqu’ils parlent de leur Bête mystérieuse. Facile à dire, lorsque l’on suit les événements depuis les salons d’un château… (quand la population, elle, n’ose même plus sortir la nuit ni se déplacer seule !)

En attendant, la Bête, elle, continue à sévir. Depuis la nouvelle année, en à peine un mois, elle a déjà tué une nouvelle dizaine personnes, et autant ont été sauvées in extremis par l’arrivée de secours. La colère gronde, et l’affaire suscite beaucoup d’émoi à la Cour, où le roi se fait tenir au courant par les intendants (sa Majesté ajoutant même une nouvelle prime de six mille livres aux récompenses déjà promises à qui tuerait la Bête). La rumeur court en outre que les dragons pourraient bientôt être remplacés par un prestigieux chasseur de loups qui viendrait de Normandie…

* * *

Une des plus grandes battues de l’histoire du monde

Sentant sa disgrâce approcher, et jouant le tout pour le tout, Duhamel décide l’organisation d’une gigantesque battue le jeudi 7 février, qui couvrira tout le territoire parcouru ces derniers mois par la Bête, soit un rectangle approximatif de 60 kilomètres de haut pour 40 kilomètres de large. Pour le cas a priori peu probable où la journée ne serait pas couronnée de succès, la même chasse sera à nouveau rassemblée pour le lundi 11.

Le jour J, dès l’aube, vingt mille paysans et plusieurs milliers de chasseurs sont sur le pied de guerre. Malgré l’épaisse couche de neige, le temps est calme, même si un épais brouillard coiffe encore le matin les sommets de la Margeride. Mais la Bête n’est plus dans la montagne : vers 10h30, débusquée dans un bois, elle passe à la nage de l’autre côté de la Truyère, où les hommes du Malzieu qui devaient l’attendre n’ont pas honoré le rendez-vous. Pourchassée par un groupe de paroissiens menés par l’abbé de Prunières, la Bête échappe à nouveau à ses poursuivants et s’évanouit dans la forêt. Duhamel et ses dragons campent sur place, et l’on décide d’une nouvelle battue pour le surlendemain, dans un périmètre resserré autour du Malzieu, avant la grande chasse prévue le 11.

Le samedi 09 vers 15 heures, non-loin de là, après que leur feu se soit éteint dans l’âtre, des parents envoient leur jeune fille chercher quelques braises dans un vieux sabot dans le hameau voisin. La Bête la tue en chemin, la dévore et la décapite. Un paysan voit la Bête emporter dans un bois la tête de la malheureuse. On la retrouvera le lendemain au bord de la route, posée sur un rocher, la petite croix d’or encore pendue au cou tranché de la jeune fille. Comment ne pas songer au démon, à la sorcellerie ?

Malgré que la Bête semble donc se cantonner aux environs du Malzieu, lors de la battue « restreinte » du dimanche (qui mobilisera plus de deux mille personnes), nul ne voit l’ombre de la Bête. On place néanmoins de grands espoirs sur la nouvelle battue générale du lendemain, répétition de celle du jeudi 07 février, où l’organisation paraît cette fois sans failles, car le territoire couvert sera le même (un immense rectangle de 60 kilomètres sur 40), et où les effectifs seront encore plus importants (toute homme valide a en effet ordre de s’y rendre !).

Extrait de La bête du Gévaudan – L’innocence des loups, de Michel Louis (1992) :

Dès l’aube en ce lundi 11 février, ce sont près de quarante mille hommes qui s’ébranlent simultanément, sur une surface d’environ deux mille kilomètres carrés. Ceci veut dire, en faisant une moyenne, que chaque homme a au plus cinq hectares de terrain à fouiller de l’aube au crépuscule. Le comportement normal de toute bête sauvage dérangée par des rabatteurs est de fuir dans la direction opposée, autrement dit vers les tireurs embusqués ; ceux-ci sont nombreux et guidés par des chefs prestigieux tels le compte de Morangiès et son frère, le marquis d’Apcher et son fils, le prieur de l’abbaye de Pébrac et tous les seigneurs du pays. Dans les chaumières, les femmes et les enfants prient, et attendent…

La nuit tombée, on imagine leur impatience en entendant le bruit des hommes qui rentrent de la chasse : les femmes croient déjà voir les visages rayonnants des maris et des fils, fiers d’avoir contribué à libérer le pays. Enfin la porte s’ouvre, ils sont là ! Mais leurs visages ne reflètent qu’épuisement et désespoir…

Aucune paroisse, cette fois, n’a manqué à l’appel. On a tué un loup, mais aucune trace de la Bête. Cette battue fut la plus importante jamais organisée par aucun pays du monde contre une bête féroce. Et elle a échoué. (Pourcher, p. 215)

La bête du Gévaudan – L’innocence des loups, pp. 65-66

Denneval : le meilleur louvetier du Royaume au secours du Gévaudan

Une des plus grandes battues de l’histoire du Monde a donc encore échoué à éradiquer la Bête, invisible ce lundi 11 février 1765 (comme si au courant de l’envergure de ce qu’il allait être entrepris contre elle, elle s’était intelligemment tenue cachée…). Duhamel est désespéré, et les populations sont à bout.

Jugés sévèrement suite à leur abandon de poste lors de la chasse du 08 février, les habitants du Malzieu (et notamment l’un des consuls de la ville – notable élu à la sortie de la messe selon cette pratique ancestrale de l’Ancien Régime) feront non seulement l’objet de quelques emprisonnements temporaires, mais même d’un blâme général, adressé à la communauté par l’intendant du Languedoc en personne.

Et ce n’est pas tout. Car d’autres emprisonnements beaucoup plus arbitraires augmentent encore d’un ultime cran la colère de la population. Notamment ceux de malheureux paysans dont les enfants ont été victimes de la Bête, et à qui l’on reproche de n’avoir pas prévenu suffisamment rapidement les autorités, comme ils en ont la consigne… Autant d’événements qui, ajoutés à l’attitude jugée arrogante et inconséquente des dragons (qui abiment les récoltes et épuisent les hommes), dresse littéralement la paysannerie du Gévaudan (mais aussi et surtout la noblesse et la bourgeoisie locales, loin d’être désintéressées dans l’affaire…) envers l’infructueux Duhamel. Si le capitaine des troupes légères déployées par le gouverneur du Languedoc en Gévaudan semble concentrer les défiances locales, celui-ci n’en garde pas moins la confiance et le soutien des autorités régionales, ses missionnaires (et en particulier du syndic du diocèse, qui juge nécessaire l’emploi des militaires dans la gestion de l’affaire, tant pour venir à bout de l’animal que pour garantir l’ordre public) :

Il est vrai qu’il s’est formé bien de petits partis pour la destruction de cet animal sur lequel l’ont fait les projets de fortune les plus vastes. […] Je crois la présence des troupes très nécessaires pour maintenir l’ordre dans un pays où non seulement tout le monde est en armes, mais encore, il arrivera vraisemblablement bien des étrangers, armés eux-mêmes. Il peut résulter de ces circonstances des troubles qu’on ne saurait prévenir ou dissiper sans le secours de troupes.

Rapport d’Étienne Lafont (le subdélégué du Gévaudan) à M. de Saint-Priest (l’intendant du Languedoc, son supérieur) en date du 16 février 1765 (cité par Pourcher, p. 76)

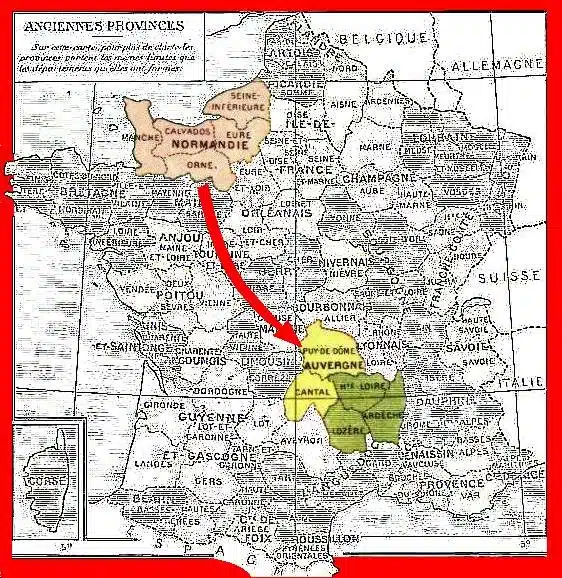

Si Étienne Lafont tente de réconcilier tout le monde et de plaider la cause des dragons, à Versailles, l’affaire est déjà faite, et un louvetier renommé est en route vers le Gévaudan. Dans le diocèse comme hors du pays, les autorités sont en effet persuadées que la Bête n’est qu’un nom collectif donné à un ou plusieurs loups anthropophages ; la résolution de la crise serait donc une affaire de chasseurs, et non de soldats. À Versailles, on décide ainsi de confier la tête des chasses au sieur Jean-Charles-Marc-Antoine de Vaumesle d’Enneval (parfois surnommé Martin d’Enneval – et que nous appellerons plus simplement dans toute la suite du présent récit par souci de lisibilité « d’Enneval »), un vieux chasseur normand de 62 ans, considéré alors comme l’un des plus grands louvetiers du Royaume.

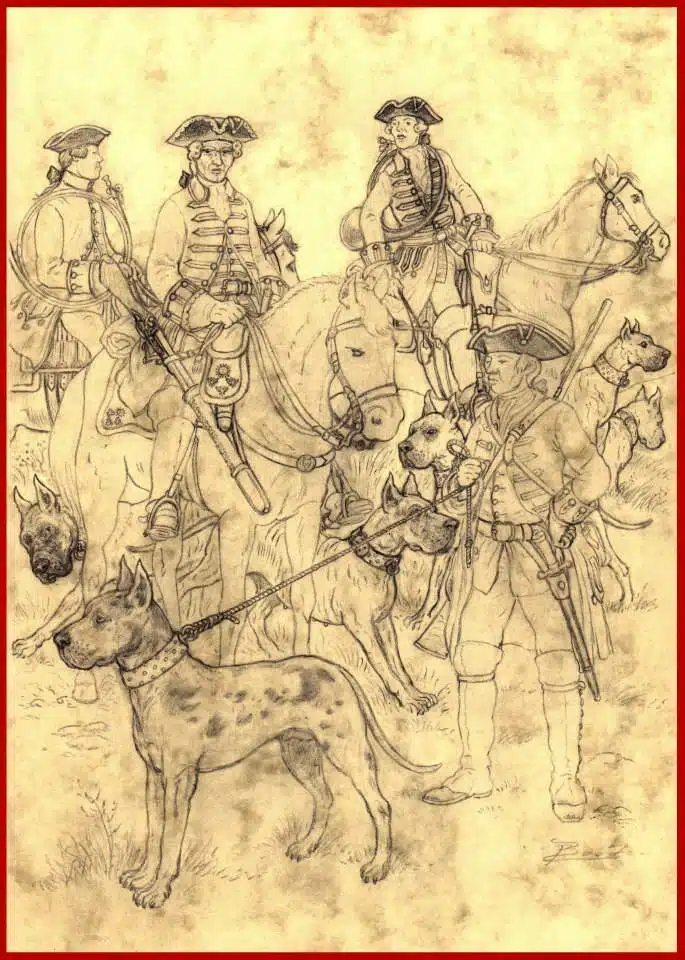

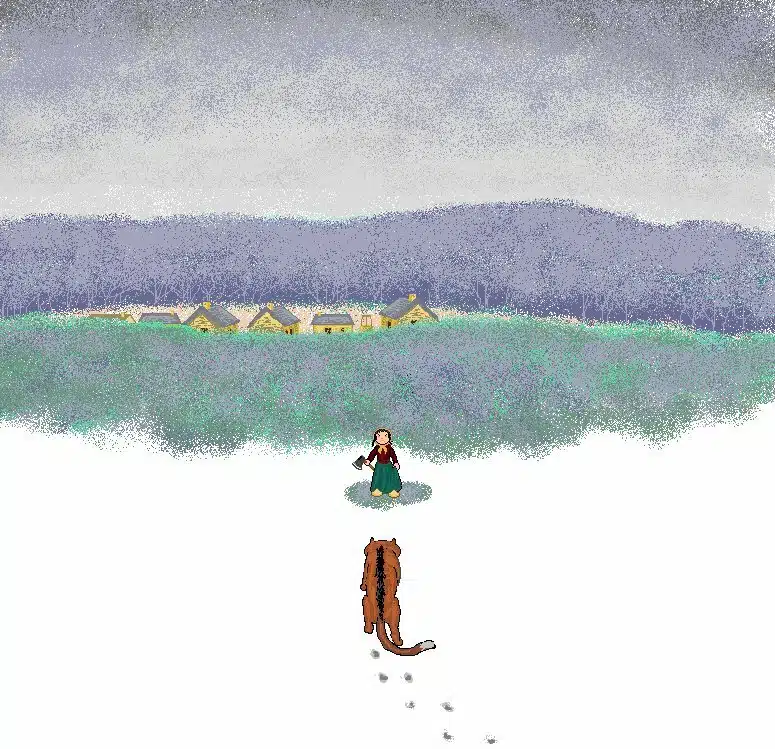

(©rédits : deux nouvelles magnifiques illustrations réalisées par Patrick Berthelot)

Après un passage par Clermont-Ferrand puis Saint-Flour, où ils restent une dizaine de jours pour s’informer sur la Bête et faire connaissance avec le pays, les d’Enneval et leur suite arrivent à Saint-Chély-d’Apcher le 02 mars, où ils s’installent et se préparent à la chasse. Les ordres de la Cour donnent désormais aux d’Enneval la tête des chasses, mais non leur monopole : dans un premier temps, contrairement à ce que l’on pouvait croire, Duhamel et ses dragons sont maintenus dans leur mission (mais relégués au second plan). Les centaines de chasseurs qui ont afflué dans le Gévaudan par appât du gain ou compassion peuvent, à l’image des dragons, également continuer leur entreprise, mais uniquement pour seconder les d’Enneval, et sous leur contrôle (et ce après s’être vu délivrer un certificat par Étienne Lafont, document leur autorisant officiellement le concours à la chasse contre la Bête).

Parti de sa Normandie natale avec beaucoup d’enthousiasme et d’assurance sur sa capacité à libérer rapidement le Gévaudan de son fléau, le père d’Enneval déchante vite une fois arrivé sur place. Il semble ainsi réaliser que le Gévaudan n’est pas le bocage normand : dans ce pays à la nature sauvage et au climat rude, l’environnement semble en effet tellement favorable à l’ennemi, avec ses villages et routes si peu nombreuses, ses ravins escarpés, ses bourbiers, ses forêts profondes regorgeant de cavernes et de rochers, où la Bête peut si facilement disparaître et se cacher… D’abord opposé à ces grandes battues qui épuisent les populations et qui ne donneraient jamais rien, les d’Enneval ont finalement tôt fait d’y avoir recours face aux ravages de la Bête qui elle, durant ces réorganisations, n’a pas chômée.

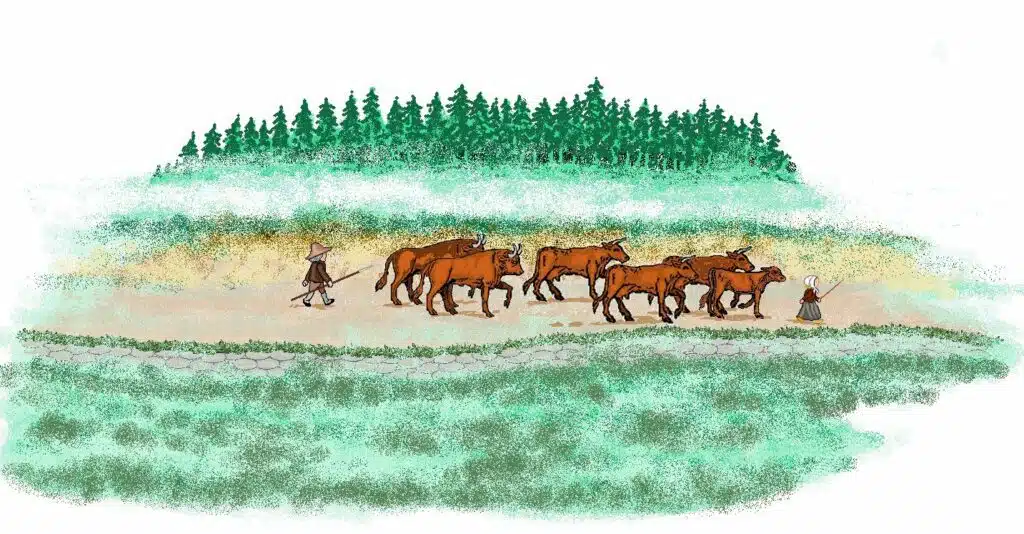

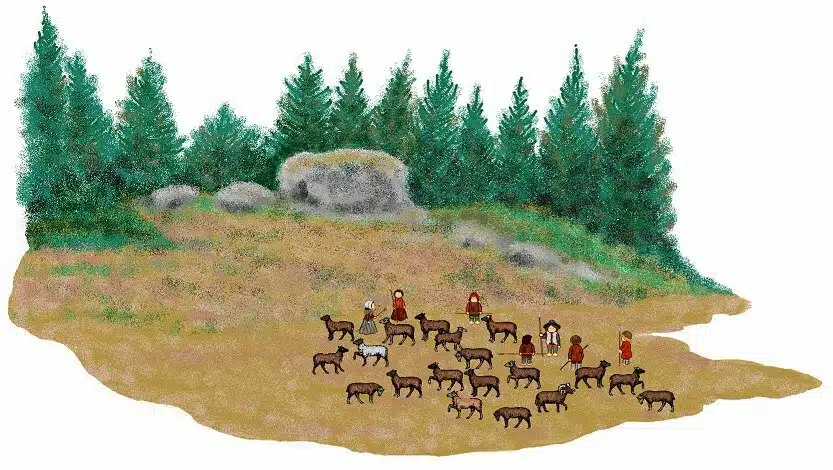

Depuis l’arrivée des d’Enneval en effet, la Bête a encore attaqué plusieurs dizaines de personnes dans tout le nord du Gévaudan, ainsi qu’au sud de l’Auvergne. Si je me propose de vous épargner le compte-rendu macabre de ces attaques, retenez que dans les deux mois qui suivent l’arrivée des d’Enneval, la Bête attaque en moyenne une personne tous les 2-3 jours, parfois même plusieurs jours de suite. À quelques rares exceptions, toutes les personnes attaquées qui n’ont pas été secourues à temps ont été tuées et dévorées. L’essentiel des victimes sont des enfants et de jeunes adultes, généralement de jeunes bergères qui gardaient leurs troupeaux sur les pâturages, mais également de jeunes enfants qui se trouvaient aux abords ou au sein même des villages.

(©rédits : deux nouvelles magnifiques vues d’artistes réalisées par Patrick Berthelot)

Si les d’Enneval se mettent dès leur arrivée à la poursuite de la Bête avec leurs hommes, quelques chasseurs du pays et leurs chiens (et ce bientôt débarrassés des jugés encombrants dragons de Duhamel, qu’ils parviennent à faire définitivement renvoyer à leur caserne), les louvetiers normands ne parviennent pas à mettre la main sur cette dernière, qui aussitôt repérée et débusquée, parvient systématiquement à se débarrasser des chiens limiers et à se fondre à nouveau dans la nature, avant de refrapper quelques heures plus tard, parfois à vingt ou trente kilomètres de distance…

(source : « La bête du Gévaudan – L’innocence des loups » de Michel Louis)

Après plusieurs semaines de ce jeu du chat et de la souris (à ceci près qu’ici la souris mange les autres chats… !), le père d’Enneval convoque de grandes battues générales dans les zones où la Bête sévit. Le 21 avril, jour de la première grande chasse organisée par les d’Enneval, plus de dix mille hommes fouillent la région que les gens du pays appellent le « Haut Vide » : un haut plateau dénudé entre les forêts des Trois Monts (trois sommets importants du centre de la Margeride, dont le mont Mouchet, connu aujourd’hui comme un haut lieu de la résistance française durant la Seconde guerre mondiale). On trouve et tue quelques malheureux loups, mais une fois n’est pas coutume, nulle trace de la Bête…

Elle se porte bien, la Bête, car dès le lendemain, elle attaque de nouveau un jeune garçon aux environ de Couffours, au nord-est du Malzieu, qui sera sauvé in extremis par l’arrivée de ses parents. Le 30 avril, une gigantesque chasse générale est à nouveau organisée avec le concours de cinquante-six paroisses, à laquelle participent également tous les chasseurs expérimentés du pays.

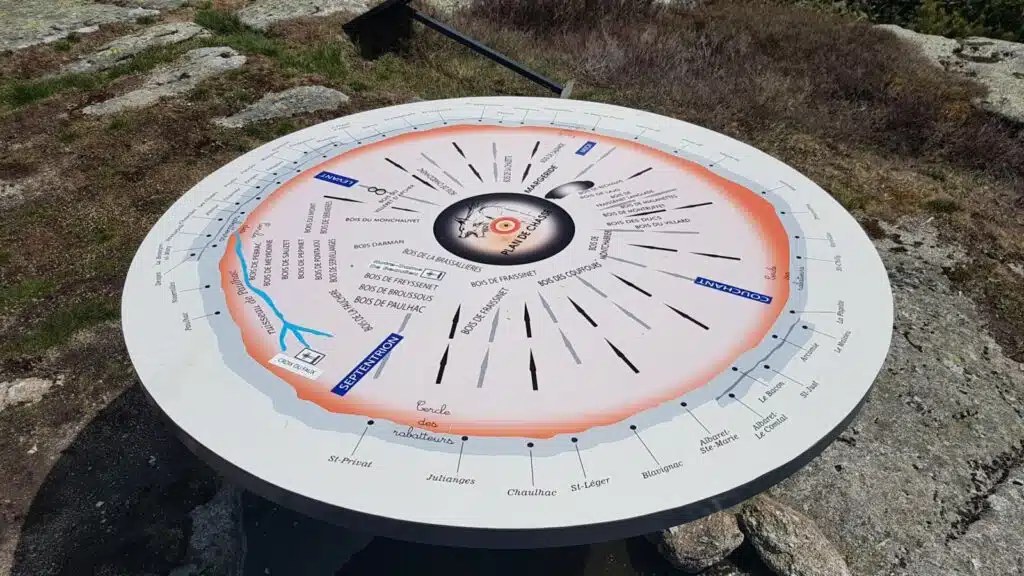

Contrairement à toutes les battues organisées jusqu’ici, où chaque paroisse fouillait son propre terrain, cette fois, les batteurs de toutes les paroisses doivent converger vers un point central (le Truc de la Garde, un chaos granitique coiffant l’un des plus hauts sommets du centre de la Margeride). Les paroisses les plus éloignées de ce point de ralliement sont parties dès l’aube, deux à quatre heures avant les paroisses les plus rapprochées. Des tireurs ont été postés aux principaux lieux de passage et aux points stratégiques. Les paysans marchent avec une bonne volonté : devant un tel déploiement de forces, une organisation aussi parfaite qui passe son territoire au crible, la Bête ne peut leur échapper ! Et pourtant… on détourne des loups, on en abat plusieurs, mais point de Bête !

Encore un faux espoir…

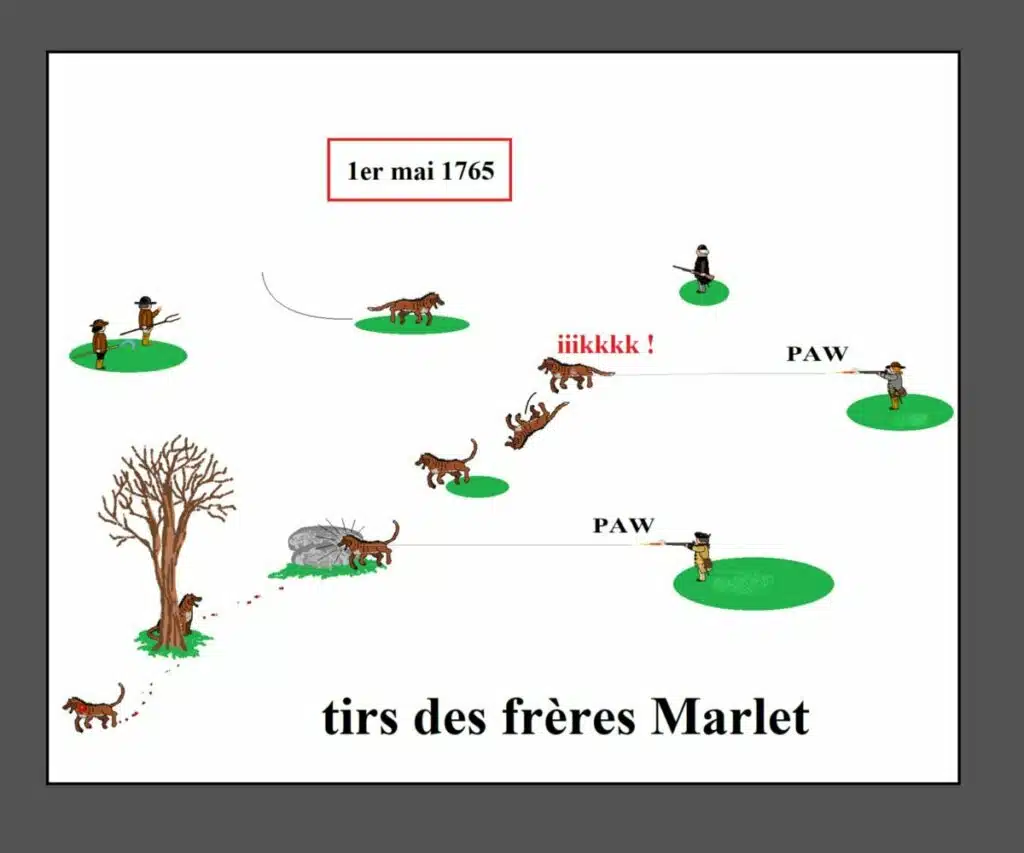

1er mai, autour de 18 heures, près de la maison des frères de la Chaumette. Alors qu’il jette un œil à son troupeau depuis sa fenêtre, l’aîné aperçoit, assis dans l’herbe et regardant fixement le vacher, un gros animal qui ressemble à la Bête. Il prévient aussitôt ses frères, tous d’excellents chasseurs, et selon une tactique de chasse bien établie, ils se séparent pour rabattre la Bête et la tirer au plus près. Alors que le premier frère se dirige droit vers elle et qu’elle s’enfuit dans la direction opposée, un berger et deux paysans arrivent opportunément et la rabattent vers ses deux frères, qui la tirent chacun à une soixantaine de mètres et la touche sérieusement. Alors qu’elle prend la fuite et parvient de nouveau à s’échapper, les deux paysans remarquent qu’elle a le cou ensanglanté : la Bête est blessée !

(©rédits : encore et toujours Patrick Berthelot)

Le lendemain matin, d’Enneval et ses piqueurs arrivent chez les frères de la Chaumette, où vingt hommes du comte de Morangiès sont déjà sur le pied de guerre. Sur place, d’Enneval reconnaît la trace de la Bête, et on trouve des traces de sang à de nombreux endroits. Face aux exceptionnelles qualités de tireurs des frères de la Chaumette (qui affirment l’avoir touché entre l’épaule droite et le cou), l’ambiance est à l’espoir et à la fête. Si on la cherche toute la journée en vain, on imagine que la maudite tueuse est probablement allée mourir au fond d’une de ses tanières inaccessibles, et que « l’on n’en entendra plus jamais parler d’elle », dixit l’aîné des trois frères (auteur du dernier tir qui l’a projetée contre un rocher).

À Saint-Alban, où les d’Enneval et leurs hommes se sont arrêtés pour se restaurer (et alors que le vin coule à flots et que la joie est générale), un messager arrive et annonce qu’un homme affirme avoir vu la Bête, à quelques kilomètres de la maison des frères de la Chaumette. « Mais non, ce n’est pas possible, ce ne peut pas être elle ! Ce berger a du s’affoler en voyant un loup… ou un gros chien errant. ». Mais la joie fait rapidement place à la consternation lorsque l’on vient apprendre au père d’Enneval qu’un nouveau meurtre a été commis dans l’après-midi au hameau de Pépinet, paroisse de Venteuges (c’est-à-dire à des dizaines de kilomètres de là, de l’autre côté de la montagne de la Margeride… !) : une femme de cinquante ans qui gardait des bestiaux tout près du village a eu la gorge ouverte et une joue mangée. Voyant du monde accourir, la Bête s’est éclipsée. (Pourcher, pp. 560-568)

Pour Étienne Lafont, l’intendant du Languedoc, il n’y a cette fois plus de doutes : il n’y a pas une mais plusieurs bêtes, vraisemblablement une meute de loups anthropophages, malgré tous les avis contraires. Pour le comte de Morangiès en revanche, il n’y aurait depuis le début qu’une seule bête, et les blessures infligées par les frères Marlet (du hameau de La Chaumette) n’étaient pas aussi graves qu’on l’avait cru, ce qui expliquerait que l’on n’ait pas retrouvé son cadavre. Quant au père d’Enneval, l’accélération des événements et des faits qui passent sous ses yeux commenceraient à installer de sérieux grains de sable dans la mécanique de réflexion du vieux chasseur de loups, qui pensait seulement venir en tuer un de plus…

Et si la Bête n’était pas seule ?

Bien qu’on lui reproche son caractère orgueilleux et autoritaire, le père d’Enneval est loin d’être un imbécile. S’il s’est porté volontaire pour venir dans le Gévaudan chasser ce qu’il pensait être un gros loup, d’aucun avance que le vieux louvetier aurait vite compris (avant même de se mettre à pied d’œuvre à vrai dire) que ce qu’il se passe alors en Gévaudan ne serait pas qu’une simple affaire de loups. Le loup, il est vrai que le sieur d’Enneval le connaît bien. Il en a tué plus de mille deux cents dans sa vie, des loups. Il connaît par cœur leur apparence et leur comportement. Bien qu’il ait envie de voir en la Bête un gros loup anthropophage (comme aiment à le penser tous ceux qui ont pour caractéristique commune de ne pas être sur le terrain et de ne l’avoir jamais croisé), le vieux louvetier normand est confronté à la réalité des agissements de la Bête. Il doute. On rapporte qu’il se pose (et poserait) beaucoup de questions.

Jamais il n’a vu un loup faire preuve d’une telle agressivité, d’une telle audace : cet animal s’attaque à des groupes d’adultes en plein village, à des hommes armés et robustes ! Il semble n’avoir aucune crainte de l’Homme, et au contraire le considérer même comme une proie. Il y a également cette familiarité que manifeste parfois la Bête à l’égard de l’Homme, comme cette fois où elle trottine tranquillement à côté d’un homme à cheval qui essaie de la rabattre vers un village avant de faire demi-tour et de prendre la fuite une fois attaquée, ou cette autre fois où après avoir été repoussée par un paysan accouru pour protéger son fils, elle reste sur place et va tranquillement se coucher dans l’herbe, à vingt pas des deux hommes. Et puis il y a enfin un troisième aspect que je n’ai quasiment pas évoqué jusqu’ici, mais qui est décisif pour avancer dans la compréhension de cette histoire, et de l’impact qu’elle a pu avoir dans la population et dans sa mémoire collective.

À ce stade de récit, au cœur de l’affaire, il n’est en effet pas possible que j’occulte plus longtemps des événements potentiellement majeurs de l’histoire de la Bête. Des événements dont la réalité et la véracité historiques font dissensus (car aucun document d’époque ne permet d’attester sans réserve cette version des faits souvent issue de la tradition orale), mais qui ont appelé toute une série d’historiens (et d’écrivains) à jeter une toute autre lumière sur l’ensemble de cette tragique affaire.

Ces événements, en voici une version romancée (extraits de la Bête du Gévaudan de Michel Louis) :

Le dimanche 6 janvier, vers 9 heures du matin, deux femmes habitant le hameau des Escures, près de Saint-Juéry, se rendent à Fournels pour assister à la messe. […] Sur le chemin, un inconnu rejoint les femmes : un homme mal vêtu, velu, aux longs cheveux noirs crasseux. Il marche un moment à leurs côtés, elles sont fort inquiètes de la présence de cet étrange homme des bois qui a tout l’air du loup-garou de leurs cauchemars. Puis brusquement, l’inconnu disparaît. (Pourcher, p. 131.)

Vers midi, les deux femmes sont de retour chez elles et apprennent que la bête est justement dans les parages : vers 10 heures, la nommée Delphine Gervais était dans son jardin de Saint-Juéry où elle cueillait des herbes pour aromatiser la soupe ; la Bête l’y attendait, a bondi sur elle, l’a égorgée et horriblement mutilée avant de prendre la fuite. (Pourcher, p. 163.) […]

On a entendu des chasseurs déclarer à propos de la Bête : « Elle est aussi intelligente qu’un homme ! » Et si c’était un homme-loup ? Et si l’inquiétant homme des bois rencontré par les femmes des Escures ce matin était un loup-garou ? Jamais on ne l’avait vu dans les parages ; or le jour même où il apparaît, la Bête est là, et tue !… »

Chapitre 4 (« Deuxième campagne des dragons »), page 53

« 7 avril, dimanche de Pâques.

Non loin de Grèzes se dresse un puissant château féodal appartenant à la famille d’Apcher, et dont les remparts sont flanqués d’une haute tour octogonale. Au pied du château est blotti le petit village de La Clauze.

Gabrielle Pélissier est une charmante jeune fille, très douce et très belle, âgée de dix-sept ans. Ce matin, en l’église de La Clauze, elle a reçu sa première communion des mains du curé Rochemure. Pas de répit pour les paysans, même en un tel jour : en début d’après-midi, elle a quitté son aube blanche de première communion pour aller garder des vaches en compagnie de son père. Mais ce soir, au village, une grande fête est prévue en l’honneur de Gabrielle.

Un peu avant le coucher du soleil, son père lui dit : « Je ne crois pas que la Bête soit par ici. Tu diras seule tes prières ; je commence à marcher et toi, rentre bientôt avec le bétail. » A peine le père s’est-il éloigné que la Bête s’approche de Gabrielle, la tue, lui ouvre le ventre et lui dévore les viscères.

Au bout d’une heure, ne voyant pas revenir leur fille, les Pélissier partent à sa recherche avec des voisins. Lorsqu’ils arrivent au pâturage, il ne fait pas encore nuit. Ils aperçoivent la jeune fille couchée dans un bourbier ; de loin, ils la croient endormie : ses vêtements ont été bien remis en place sur le corps mutilé, le chapeau enfoncé sur le crâne complètement rongé ! Comble de l’horreur : lorsque les malheureux parents posent leurs mains sur le cadavre, la tête de la pauvre fille roule sur le côté ! Elle a été tranchée par la Bête et remise ensuite sur le tronc ! (Pourcher, p. 467.)

Qui a pu passer là après la Bête et organiser une mise en scène aussi macabre ? Mais cette idée ne vient pas à l’esprit des villageois de La Clauze : pour eux, désormais, il ne fait aucun doute que la Bête est un démon qui a pris forme animale. »

Chapitre 5 (« Denneval, le plus grand louvetier du royaume »), page 81

« Le dimanche 19 mai, une grande battue a donc lieu, ce qui donne évidemment courage aux bergers situés dans l’enceinte de la chasse. C’est le cas de la femme Barlier, quarante-cinq ans, qui garde tranquillement des moutons au bois de Servilange. Le soir, elle ne rentre pas ; sa famille et ses voisins s’inquiètent et parent à sa recherche. On finit par l’apercevoir de loin, appuyée sur une muraille ; des hommes s’approchent, l’appellent en vain, la croit endormie. Arrivant auprès d’elle, ils veulent alors la retourner : leur sang se glace alors dans leurs veines ! La pauvre femme est morte, sa tête et un bras ont été arrachés, sa poitrine est dévorée. Elle était si proprement recouverte de son manteau que chacun, jusqu’au dernier moment, l’a crue assoupie ! (Pourcher, p. 593.)

Le père d’Enneval arrive sur les lieux, fait empoisonner le cadavre et ordonne que des tireurs s’embusquent autour toute la nuit. Aux traces de sang dans les broussailles, ils jugent que la Bête a trainé le corps sur une assez longue distance.

Et pendant cette nuit-là, alors que le corps git-là où elle l’a laissé, la Bête ne cesse de rôder à Venteuges autour de la maison des Barlier, poussant des cris ressemblant à des pleurs humains. Ces cris étranges, des paysans prétendent les avoir déjà entendus sur le pâturage, au moment où ils ont découvert le corps. (Pourcher, p. 593.)

Les pauvres paysans ont l’impression d’être transportés aux portes de l’enfer ! Est-ce une bête qui a replacé proprement le manteau sur le cadavre mutilé ? La Bête est-elle capable d’identifier la maison de la victime, à quatre kilomètres du cadavre ? Et pourquoi viendrait-elle la nuit, en plein village, imiter des pleurs et des gémissements ? Mais alors, si ce n’est pas une bête, qu’est-ce donc ? Bien sûr on pense au diable… Car s’il n’y a rien de démoniaque dans tout cela, il faudrait y voir l’œuvre d’un homme, un homme qui, en outre, n’aurait guère peur de la Bête !… Qui serait assez cynique ? Et dans quel but agirait-il ainsi ?… Et les pensées se tournent à nouveau vers le loup-garou, le meneur de loups. On songe à l’inquiétant solitaire du mont Mouchet, Antoine Chastel, et à son clan redoutable. […] (Chevalley, p. 90.) »

Chapitre 5, page 91

Si je garde toujours une certaine réserve à citer ainsi un patronyme toujours porté par de nombreuses familles en Lozère, il ne m’est pas possible de taire plus longtemps ce nom qui apparaît en filigrane tout au long de l’histoire de la Bête : celui des Chastel. La famille Chastel habite aux environs du mont Mouchet, autour du village de la Besseyre-Saint-Mary. Père de neuf enfants, Jean Chastel sait lire et écrire (chose assez rare dans la population de l’époque), possède un fusil, et est connu dans la région comme étant un excellent chasseur. Connu à l’époque pour sa mauvaise réputation (lui et sa famille seraient redoutés comme des gens vindicatifs et brutaux – ce d’autant plus qu’ils possèdent tous un fusil), et même pour sa réputation de sorcier, le père Chastel est surnommé « de la masca » (« de la masque » ; « sorcier » en occitan) et, superstition aidant, considéré comme le chef d’une bande de sorciers. Connu, Jean Chastel le sera encore plus pour être celui qui aurait définitivement tué la Bête, un beau jour de juin 1767.

Un de ses fils, Antoine, suscite encore davantage de questionnements historiques : si l’on ignore véritablement le parcours et la vie précise d’Antoine Chastel, plusieurs écrits (dont Pourcher) nous dressent le portrait d’un inquiétant solitaire vivant dans des cabanes isolés sur le mont Mouchet, seulement accompagnés de gros mâtins – de gros chiens de berger batardés. Son frère aîné, Pierre, vit quant à lui dans un pavillon forestier au cœur des profonds bois de la Ténazeyre, dont il est le garde-chasse (pour le compte du marquis d’Apchier, l’un des plus puissants nobles du Gévaudan). Des bois dans lesquelles la Bête vient justement régulièrement se rembucher en ce milieu d’année 1765…

Mais après cette petite immersion vidéo, revenons à nos d’Enneval. Le vieux louvetier ne ferait plus qu’avoir des doutes : il interrogerait beaucoup les paysans de la région, et s’intéresserait aux personnes vivant dans les recoins les plus isolés, les plus inaccessibles de la région des Trois-Monts, où la Bête se cantonne depuis maintenant plusieurs semaines. Dans une perspective Sherlockholmesque, on pourrait dire que le louvetier normand est sur une piste, peut-être une clé d’élucidation du mystère qui entoure la Bête. Mais il semble se heurter à un mur de silence et de peur, et n’aura pas le temps de mener plus loin son enquête. [Pic, 1968 ; Louis, 1992]

Pendant ce temps, à Versailles, l’affaire a pris des proportions nationales (et même internationales). Un des plus grands quotidiens anglais dépeint l’armée française mise en déroute par la Bête du Gévaudan, elle-même dévorée ensuite par… une chatte ! De l’Allemagne aux colonies britanniques d’Amérique, on se gausse de l’impuissance du roi de France à venir à bout d’un simple animal féroce. Pour le Roy, la Bête est devenue une affaire d’État, qui exige les moyens de l’État : il dépêche son propre lieutenant des chasses, celui que l’on appelle alors officiellement le « porte-arquebuse du Roi » – un certain François Antoine. Celui-ci se met en route pour le Gévaudan avec ses gardes, ses piqueurs ainsi que les meilleurs chiens limiers du royaume. François Antoine représente le pouvoir divin : il ne pourra pas échouer.

* * *

Le peuple du Gévaudan,

COMPLAINTE « au sujet de la BÊTE féroce qui ravage le GÉVAUDAN et le rouergue » (citée par pourcher, P. 62)

Venez, les yeux en pleurs,

Écoutez, je voue prie,

Le récit des horreurs

D’une bête en furie.

Hélas ! si redoutable,

Qu’on n’a rien vu de pareil,

On ne peut la voir semblable

Sous l’éclat du Soleil.

Tout est en désarroi

Dans notre voisinage,

Tout est saisi d’effroi,

Voyant un tel carnage.

[…]

Monstre funeste,

Cet animal dévorant,

À craindre comme la peste,

Ne s’abreuve que du sang.

Ce monstre si affreux

Est si épouvantable,

Qu’on croit voit à ses yeux

La figure effroyable.

Chacun se cache

Afin de se garantir,

Sans que personne ne sache,

Comment la faire périr.

*****

… Fin du Chapitre II …

Dans le troisième chapitre (disponible ici), nous verrons si François Antoine, porte-arquebuse et lieutenant des chasses de sa Majesté Louis XV, a oui ou non tué la Bête, et clôturerons l’histoire.

Ceci, enfin, avant de nous intéresser dans le quatrième et dernier chapitre aux grands points d’analyse consensuels mais aussi de grande divergence entre historiens quant à l’affaire de la Bête et à la question de sa nature exacte, puis de nous attarder un moment sur ce que cette histoire a laissé comme mémoire(s) dans le pays ainsi que ce qu’elle nous enseigne.

Je vous emmènerai enfin dans un petit voyage dans le Gévaudan de 2022, sur les traces des exploits sanglants de la Bête. À très bientôt ! 😉

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee

J’ai lu autrefois, un article fort intéressant sur la bête du Gévaudan et ce que relatait l’auteur m’a semblé plein de bon sens ! En fait, il concluait que la bête n’était en définitive qu’un tueur en série en mal de reconnaissance et, il mettait en cause le garde chasse qui avait tué ce grand loup mené au roi d’alors pour être exposé à la vue de tous les nobles de l’époque… L’auteur concluait que la “bête tueur en série”, le garde chasse, une fois reconnu par la roi, les nobles et son entourage au pays, les crimes ont cessé définitivement… Le loup présenté au roi était un très grand loup, mais apparemment, il n’était pas l’auteur des crimes qui ne pouvaient être que l’oeuvre d’un humain tueur en série !