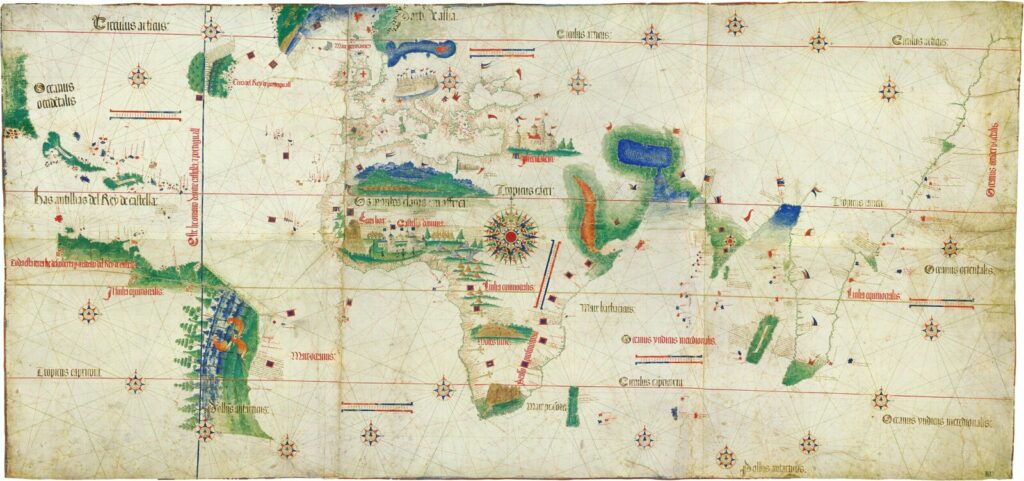

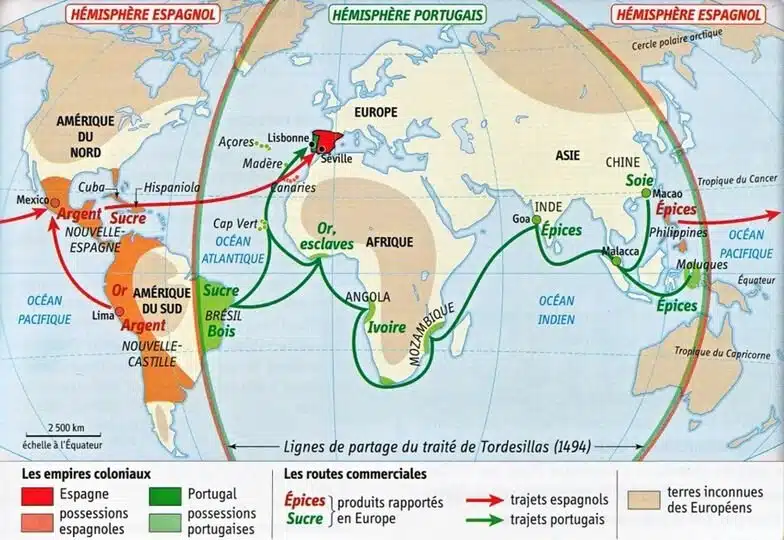

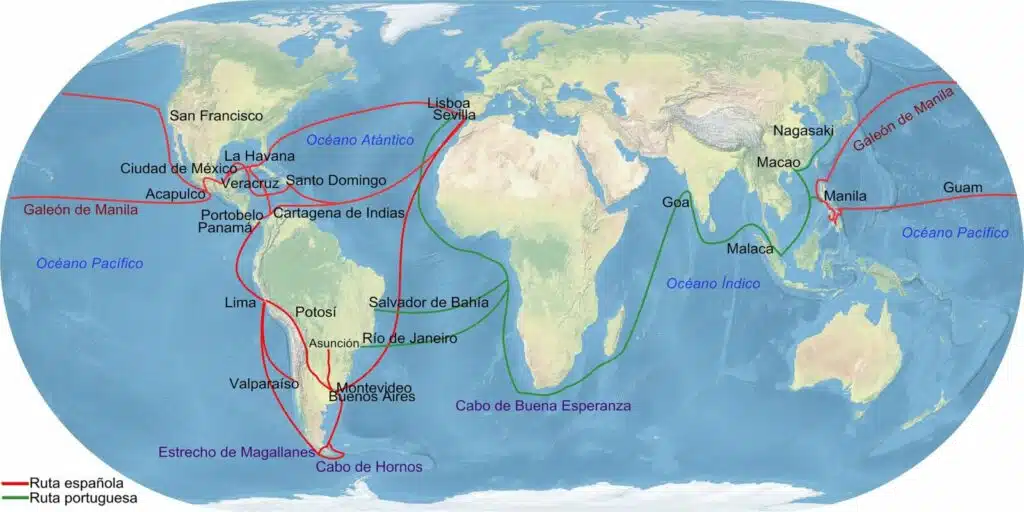

Au début du XVIe siècle, les deux royaumes ibériques, l’Espagne et le Portugal peuvent être considérés comme les deux puissances écrivant la marche du monde. Placés à l’avant-garde de l’exploration mondiale européenne et de l’expansion coloniale, les deux royaumes ibériques constitueront en effet les pionniers de l’ouverture de nouvelles routes commerciales à travers les océans, de même que du développement connexe d’un florissant empire et commerce, à travers l’océan Atlantique avec les Amériques (Espagne), et à travers l’Asie-Pacifique via l’Afrique (Portugal).

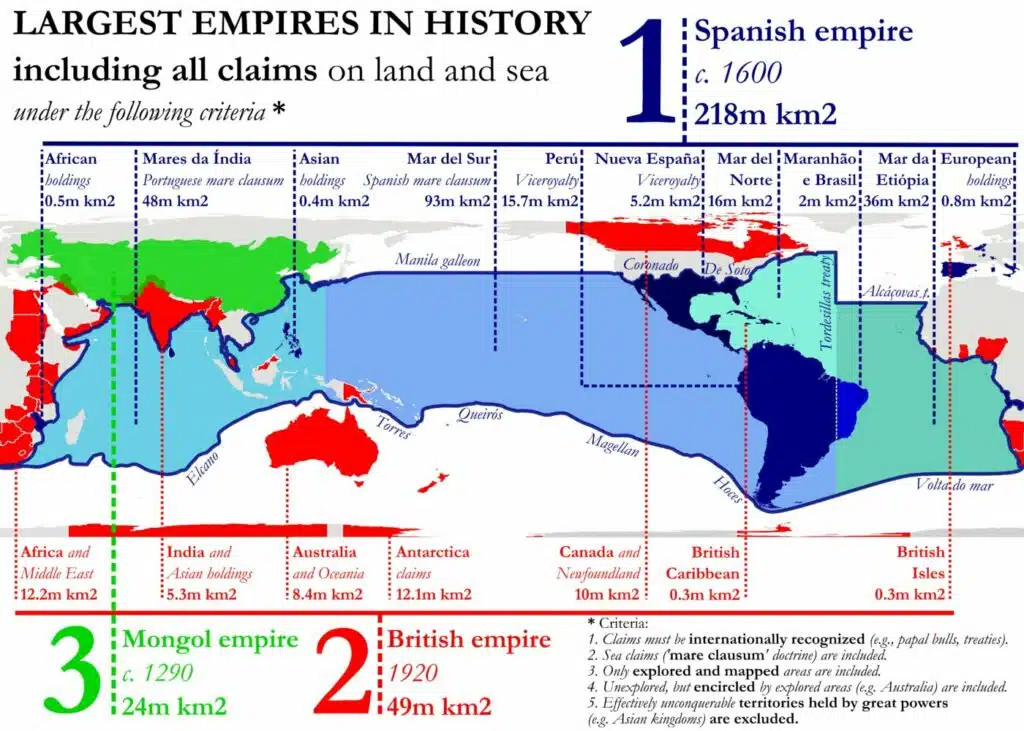

Dans ce petit (enfin, plus si petit que ça…) article extrait de ma grande série sur les origines de la guerre de Sept Ans (un conflit en forme de grand choc entre la France et l’Angleterre parfois considérée par les historiens comme la première véritable « guerre mondiale » de l’Histoire), je vous propose ainsi de revenir sur l’histoire de la grande épopée coloniale espagnole, dont l’Empire demeura le plus vaste que le monde ait jamais connu… Bonne lecture !

Avant les Espagnols : les Portugais, pionniers de l’exploration maritime

La domination turque sur Byzance et sur la Méditerranée orientale troubla profondément les courants commerciaux de l’époque : vers Barcelone par Venise et Gènes, comme vers Bruges, centre commercial international, et vers Augsbourg, Nuremberg et Lubeck sur la Baltique – bien que Venise en tira une prospérité éphémère grâce aux conventions commerciales qu’elle passa avec la Turquie (18 avril 1454 et 15 janvier 1479). Mais la nécessité de rétablir une voie normale d’échanges, libre de l’hypothèque musulmane, se faisait impérieusement sentir. On se lança donc à la recherche du passage vers l’Ouest. L’Espagne et le Portugal, intéressés au premier chef par ce commerce, possédant avec Cadix et Lisbonne, au débouché de la Méditerranée et face à l’Atlantique, les ports les mieux placés pour rayonner vers les cités d’Europe et d’Afrique, disposant en outre d’importants capitaux, prirent l’initiative de l’opération. C’est ainsi que Christophe Colomb ouvrit à l’Occident le Nouveau Monde.

Jean Lombard, La face cachée de l’histoire moderne (tome 1) : la montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, p. 36

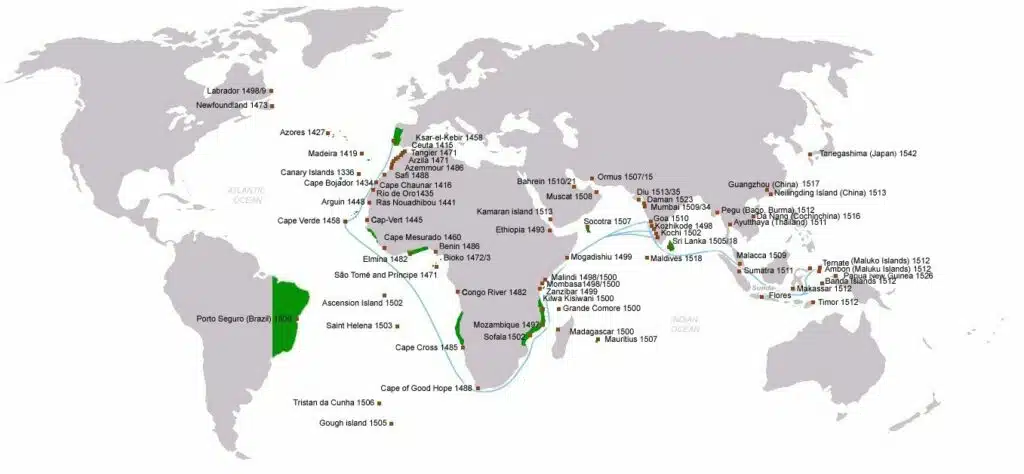

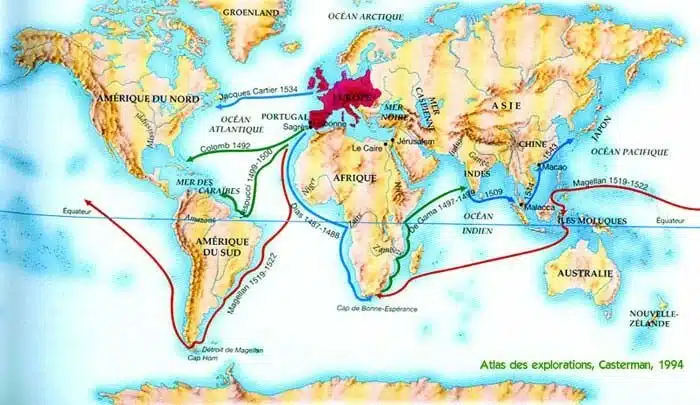

Avant toutefois que les Espagnols n’ouvrent la route et la conquête des Amériques, ce sont d’abord les Portugais, qui dès le début du XVe siècle, ont exploré toujours plus loin la côte ouest de l’Afrique, s’appuyant largement sur les anciennes cartes et récits des grandes civilisations maritimes européennes qui, longtemps avant eux, avaient déjà poussé loin sous ces latitudes (notamment les Phéniciens et les Carthaginois). En cette période où l’Empire ottoman contrôle l’ensemble du Proche et Moyen-Orient (et donc les grandes routes terrestres vers l’Asie – notamment l’antique route de la Soie), les navigateurs et marchands de la vieille Europe cherchent en effet à court-circuiter la « Sublime Porte », en trouvant par la mer de nouvelles routes directes vers les Indes et la Chine, et leurs précieuses épices. D’abord par l’Est, en contournant l’Afrique, afin de venir concurrencer sur place les marchands arabes (qui opèrent depuis des siècles entre la mer Rouge et l’océan Indien). Et puis il y a la route de l’Ouest…

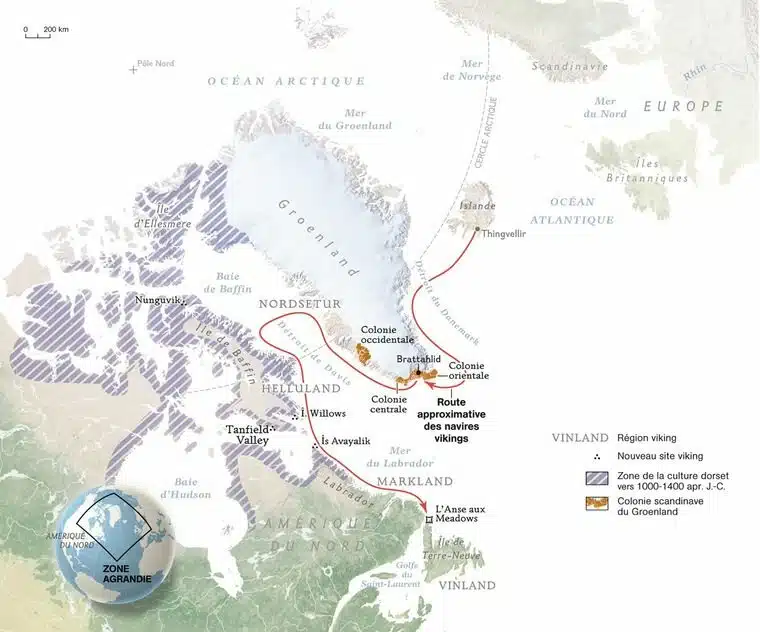

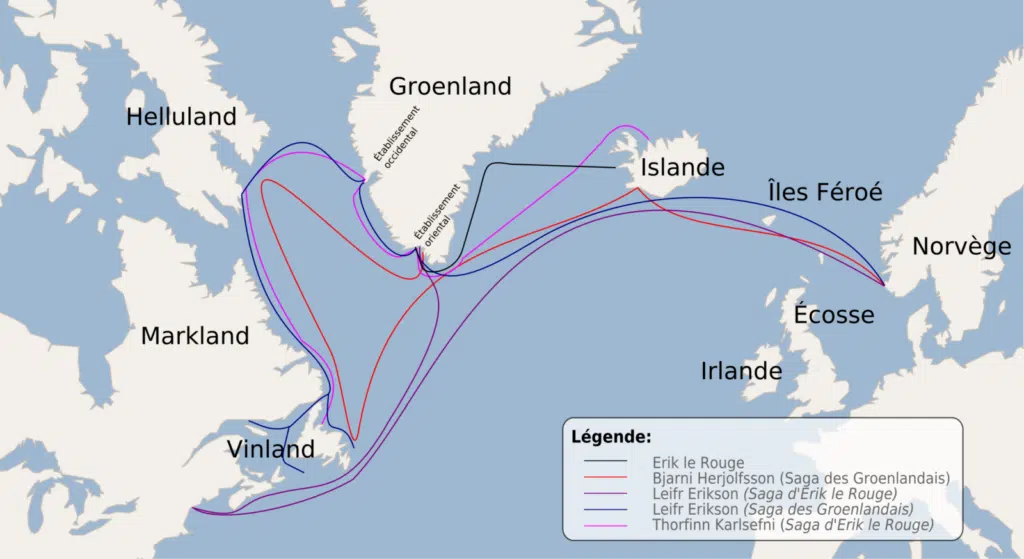

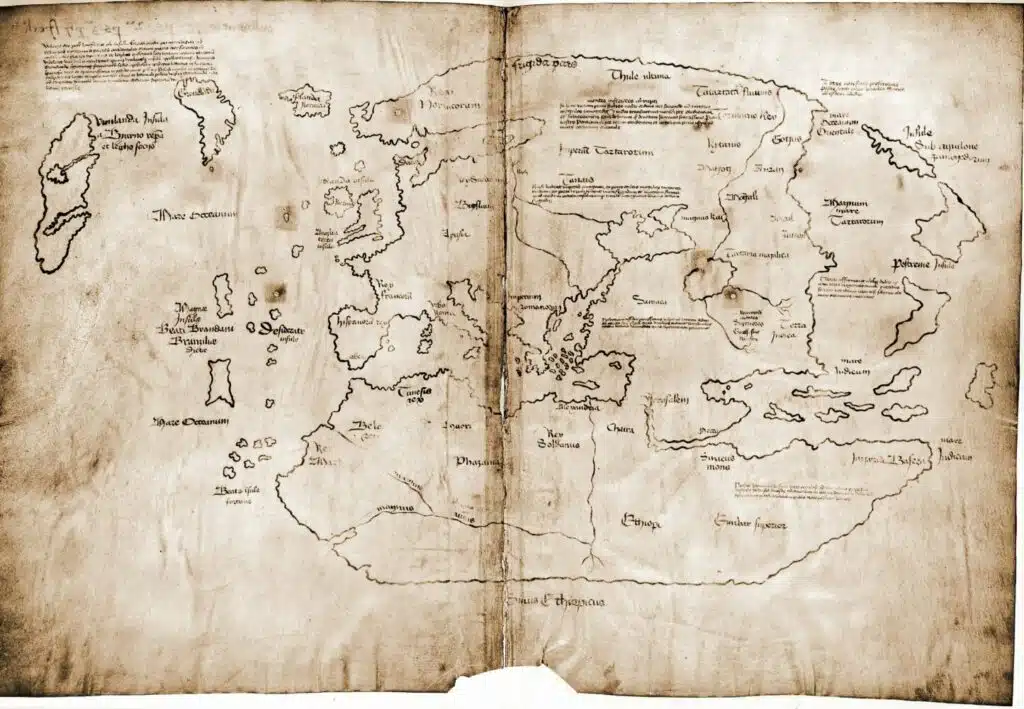

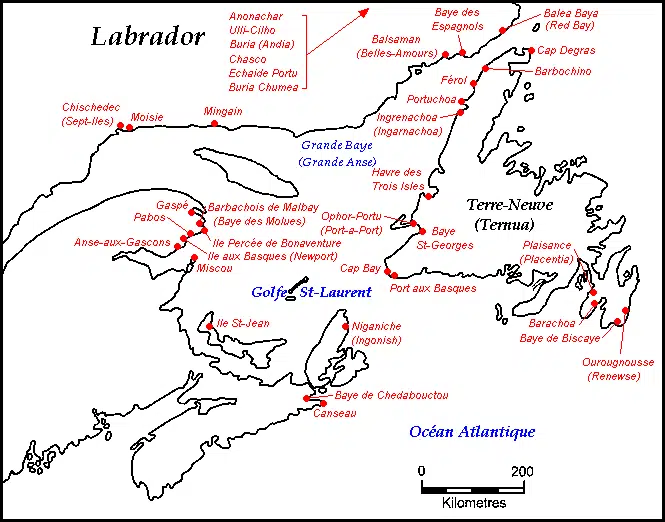

Cette route de l’Ouest vers les Indes, on la sait théoriquement possible – et même certaine – du fait du grand développement récent des connaissances (et instruments) géographiques et astronomiques, grâce auxquelles le caractère sphérique de la Terre en particulier est désormais bien établi. Les grands navigateurs européens de l’époque (notamment Colomb) ont également remis la main sur d’anciennes cartes et textes de l’Antiquité et des marins vikings. Vikings qui avaient déjà, près de 600 ans auparavant, explorés (et même colonisés) les côtes d’un continent nouveau situé de l’autre côté du vaste Atlantique. Cela sans même parler des pêcheurs basques, normands et bretons qui, depuis la fin du XIVe siècle, fréquentaient déjà les Grands Bancs de Terre-Neuve, et rapportaient de l’autre côté de l’océan les poissons qui y abondent (tout particulièrement la morue).

Faute d’avoir convaincu la Couronne portugaise de son projet d’exploration d’une nouvelle route vers les Indes par l’Ouest, c’est vers sa grande voisine ibérique, celle du royaume de Castille, que le génois Christophe Colomb offre ses services, et présente son ambitieux et audacieux projet d’expédition à travers l’Atlantique. Désireuse de se tailler sa part du gâteau des prometteuses richesses du « Nouveau Monde » (Mundus Novus), et soucieuse de trouver une alternative sérieuse à son concurrent portugais (qui contrôle déjà la route de l’Est), la Couronne espagnole se décide à soutenir et financer l’expédition de Colomb – qui lève l’ancre de Palos et fait voile vers l’Ouest le 3 août 1492.

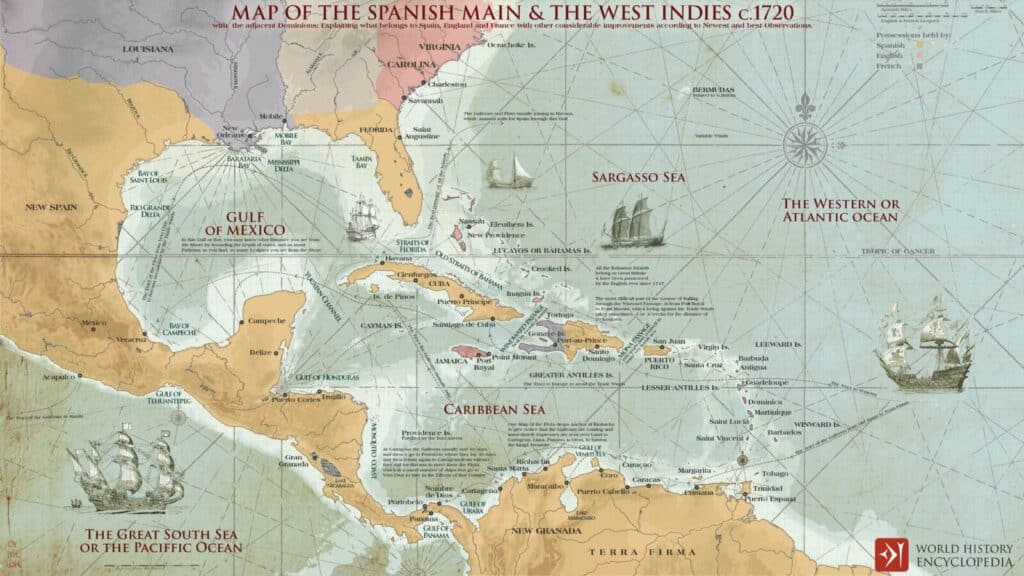

Heureuse décision, qui en la personne de Christophe Colomb, permet en effet à Isabelle la Catholique et à la couronne de Castille de prendre possession en leur nom des nouvelles terres découvertes par l’explorateur italien dans les Caraïbes et en Amérique centrale ; ces bientôt fameuses et si fructueuses « Indes occidentales » qui deviendront notamment le berceau de la Nouvelle-Espagne.

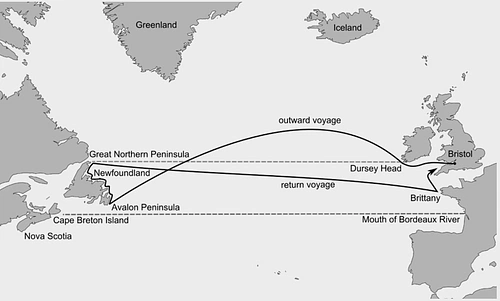

Lorsque Jacques Cartier appareille de Saint-Malo le 20 avril 1534 en direction du Nord-Ouest, ce n’est pas vers le total inconnu que sait prendre destination le futur grand explorateur malouin Quelques décennies plus tôt, un explorateur italien mandaté par le roi d’Angleterre, Jean Cabot, était déjà arrivé en vue et avait exploré de nouvelles terres inconnues, quelque part au sud-ouest du Groënland. Ce célèbre navigateur d’origine vénitienne, bercé par les récits décrivant toutes les richesses de l’Orient (et ayant appris la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492, après avoir lui-même tenté quelques voyages vers l’Ouest infructueux), réussit à convaincre le roi d’Angleterre de financer un voyage de découverte.

Cartographe accompli, Cabot a en effet calculé qu’en mettant le cap plein Ouest à travers l’Atlantique, l’on devrait atteindre les Indes orientales, et la fabuleuse Cathay. Après une année de patients préparatifs, Cabot quitte Bristol le 2 mai 1497, à bord d’un unique voilier et ses dix-huit hommes d’équipage. Après avoir suivi les côtes d’Irlande et s’en être éloigné, ils met le cap vers l’Ouest, vers le soleil couchant et l’océan infini.

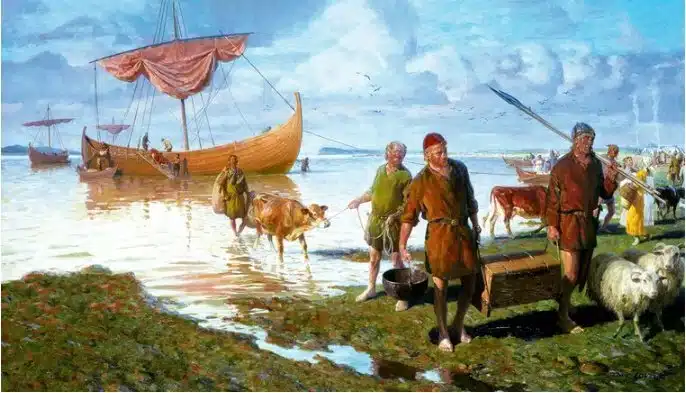

Il fallait une bonne dose de courage et d’esprit d’aventures à ces navigateurs, ces hommes et ces femmes, qui se sont engagés de tous temps vers des destinations inconnues, bravant les flots et les dangers. Quand on sait à quoi peut ressembler une tempête sur l’Atlantique Nord, les vagues pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, les icebergs et les glaces, les eaux glaciales surnageant les profonds abysses du vaste océan, on ne peut qu’éprouver une certaine fascination et un immense respect pour les peuples marins qui s’y aventurèrent si massivement – tels les Scandinaves “Vikings”, plus de cinq siècles avant les grandes puissances européennes (et sur des embarcations et avec des moyens bien plus sommaires que ceux qui prévaleront durant la période de la Renaissance).

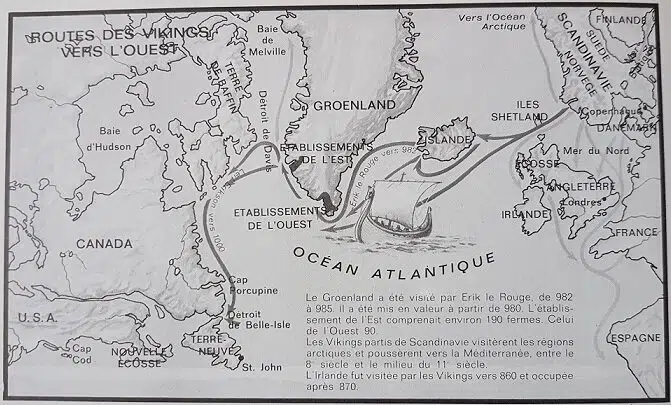

Les Vikings en effet, depuis l’Islande (qu’ils avaient préalablement colonisé suite à d’importantes migrations démographiques depuis la Scandinavie), s’étaient aventurés un peu avant l’an Mil vers le Groënland, où ils avaient établi quelques colonies (leur meneur n’étant autre que le célèbre Erik le Rouge, dont la saga nordique raconte cette épopée). De là, quelques aventuriers étaient partis sur leur langskip (bateau de haute mer viking) prolonger l’exploration. D’abord vers le Nord puis l’Ouest, où ils ne rencontreront que des terres arides de pierres et de neige bordées par des eaux polaires. Redescendant vers le sud, ils découvriront une île fortement boisée, au relief très escarpé, correspondant à l’actuelle Terre-Neuve. Ils y camperont quelques jours au niveau d’une baie bien protégée des éléments, collecteront du bois (matière essentielle qui faisait cruellement défaut au Groënland) ainsi que des raisins secs trouvés sur des vignes sauvages (une des hypothèses qui expliqueraient l’origine du nom « Vinland » qu’ont donné les Vikings à cette nouvelle terre), puis rentreront.

Nourris par ces récits, plusieurs années plus tard, un autre groupe de Vikings mit voile vers les rivages de Terre-Neuve, décidé à y fonder une colonie. Les navigateurs y auraient séjourné trois années durant, au cours desquelles ils visiteront la région, sans toutefois parvenir à retrouver la baie initiale. Constamment sujets aux attaques des tribus esquimaux et amérindiennes vivant également sur l’île, contraints de guerroyer sans fin, ils finiront par préférer retourner au Groënland et abandonner la colonie.

Durant les siècles qui suivirent, de nombreuses expéditions Vikings continueront néanmoins d’avoir lieu sur les côtes nord-américaines, pour y charger du bois. Dans le cadre de leurs expéditions de chasse (morse, baleine,…), ils se seraient même aventurés jusque dans la lointaine baie d’Hudson, officiellement découverte par le navigateur anglais du même nom au XVIIe siècle. Quoiqu’il en soit, les Vikings ont bien découvert à l’époque des terres faisant partie intégrante du Canada (et donc de l’Amérique). Ils auraient d’ailleurs noté d’innombrables renseignements sur les routes, les mers occidentales et les terres qu’ils avaient découvertes, des documents précieusement conservés par leurs descendants (démarche qui pourrait peut-être expliquer d’ailleurs le passage mentionné par certaines sources de Christophe Colomb en Islande avant d’entreprendre le périple qui le rendra si célèbre…).

On ne sait exactement de quelle part de ces informations disposera Jacques Cartier lorsqu’il entreprend son grand voyage vers l’Ouest. S’attend-il à ne rencontrer aucunes terres jusqu’aux Indes orientales, si loin de l’autre côté du monde ? Ou bien espère-t-il juste trouver le passage entre d’éventuelles grandes îles situées là où les Scandinaves du Groënland les ont répertoriées – passage qui pourra le mener jusqu’à la fabuleuse Cathay ?

Concernant la première question, il est permis d’en douter, car l’expédition de Cabot dont nous avons parlé plus tôt, après un voyage sévèrement chahuté, aborda sur une belle île boisée, au climat tempéré, et aux eaux poissonneuses (qui s’avèrera être l’île de Cap Breton, dans le golfe du Saint-Laurent, près de Terre-Neuve). Une information qui se propagera vite après son retour, car dans les décennies qui suivent, de nombreux pêcheurs des côtes occidentales françaises prennent déjà l’habitude d’entreprendre la traversée pour y faire leur saison de pêche, revenant les cales remplies de morue salée (une pratique qui perdurera durant des siècles jusqu’il y a quelques décennies, moment où l’épuisement de la ressource lié à la surpêche entraînera l’effondrement des pêcheries de Terre-Neuve).

Quoiqu’il en soit, c’est plein de détermination et sous l’autorité du roi que lui et son équipage mirent voile le 20 avril à Saint-Malo, filant droit vers l’Ouest. Le début d’un voyage héroïque qui, s’il restera loin des objectifs de sa mission, vaudra à Cartier une place parmi les grands de l’exploration maritime, et fera également de lui l’un des fondateurs du Canada français.

Sirènes coloniales généralisées et fondation des grands empires européens outremers

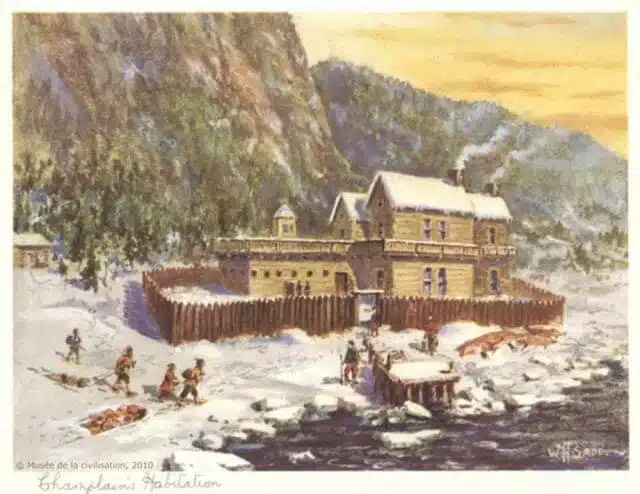

La course a été ouverte pour l’Amérique entière par le voyage révolutionnaire de Christophe Colomb (1492). L’Espagne (la Castille) est gagnante. Huit ans plus tard, en 1500, les Portugais, avec Alvarez Cabral, se saisissent de la Terre de Santa Cruz, celle à laquelle le bois de teinture rouge (le pao brasil) va donner son nom de Brésil. Puis, les Français dont les navires, marchands ou pirates, ou les deux à la fois, fréquentent toutes les côtes atlantiques du Nouveau Monde, de Terre-Neuve (connue dès le début du siècle) jusqu’aux Antilles, à la Floride et aux côtes du Brésil (alors plus théoriquement que pratiquement tenues par les Portugais), les Français reconnaissent le Canada (1534-1535), s’y installent enfin (1603). Les Anglais, dans ces conditions, arrivent bons derniers : Walter Raleigh a relâché sur le littoral de ce qui fut aussitôt la Virginie, avec les dernières années du XVIe siècle, mais y a fondé un établissement éphémère ; les pèlerins du Mayflower arrivent, en 1620, au cap Cod, sur la côte de ce qui sera le Massachusetts.

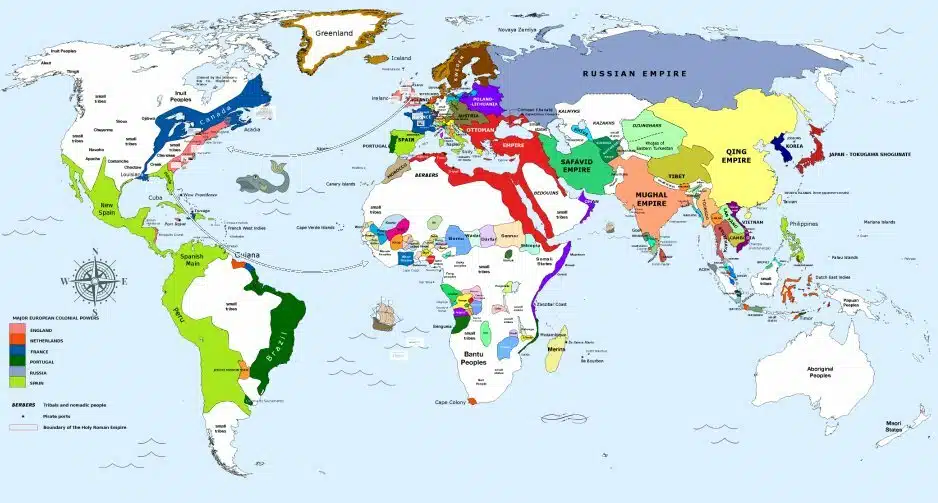

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, p. 603

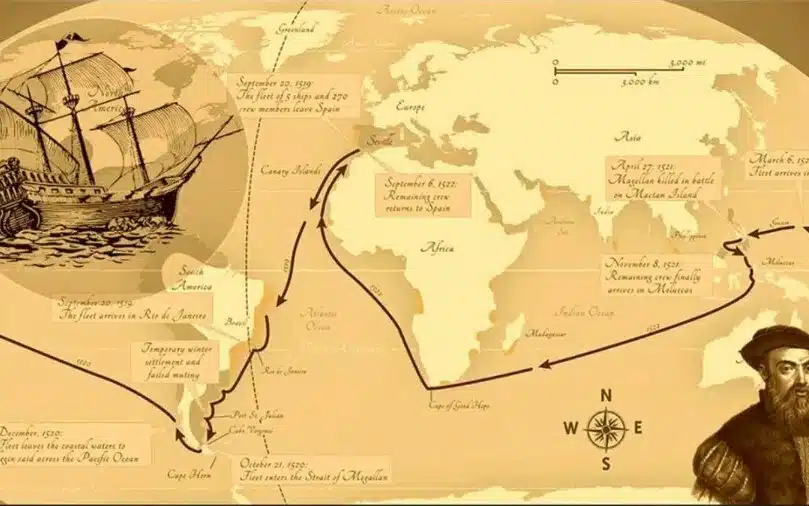

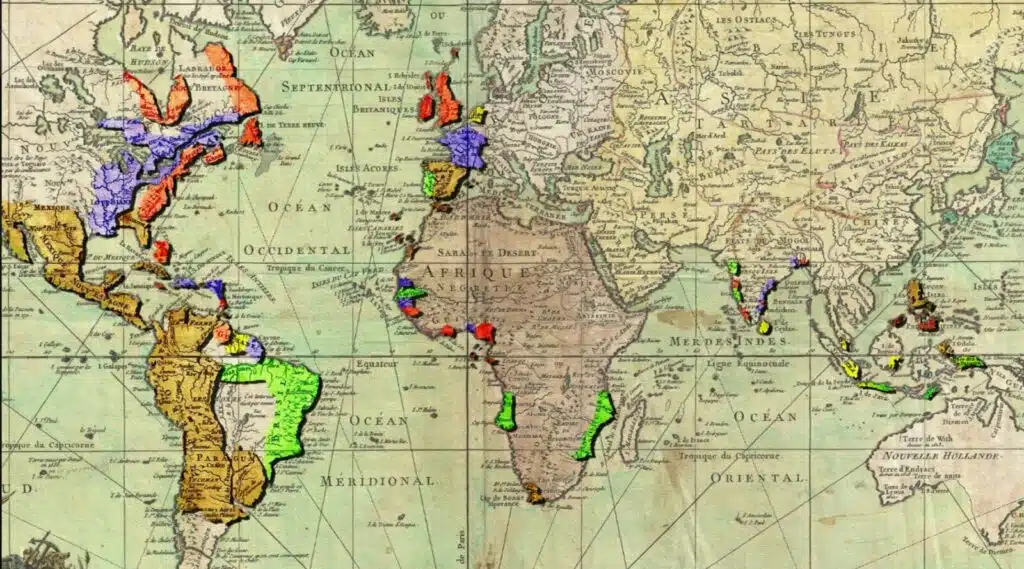

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la découverte « officielle » de l’Amérique (qui n’est d’ailleurs pas encore appelée ainsi) par Christophe Colomb ne laisse pas de marbre les autres grandes nations européennes. Rapidement, ces autres importantes puissances maritimes que sont déjà la Hollande et l’Angleterre, se lancent à leur tour dans l’exploration des mers et de nouvelles terres, finalement suivie par la France – partie bonne dernière dans l’aventure coloniale. Si le premier tour du monde est portugais (Magellan) et la première Amérique espagnole, la Hollande et l’Angleterre rattrapent vite leur retard dans la course à la conquête du Nouveau Monde : les Hollandais s’établissent dans ce que l’on appellera les Indes néerlandaises (actuelle Indonésie) et prennent le contrôle du stratégique détroit du Siam (le grand point de passage de l’Inde à la Chine), tandis que les Anglais réalisent les deuxième et troisième circumnavigations (tours du monde) de l’Histoire – bientôt suivis par les mêmes Hollandais.

Les Espagnols à la conquête du (Nouveau) Monde (XVe-XVIe siècle)

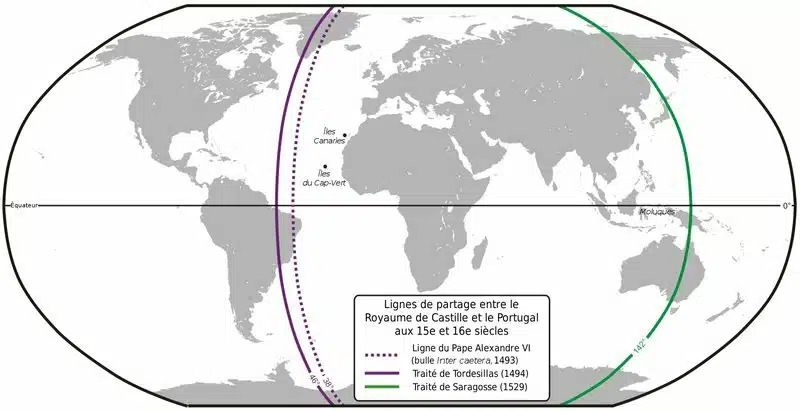

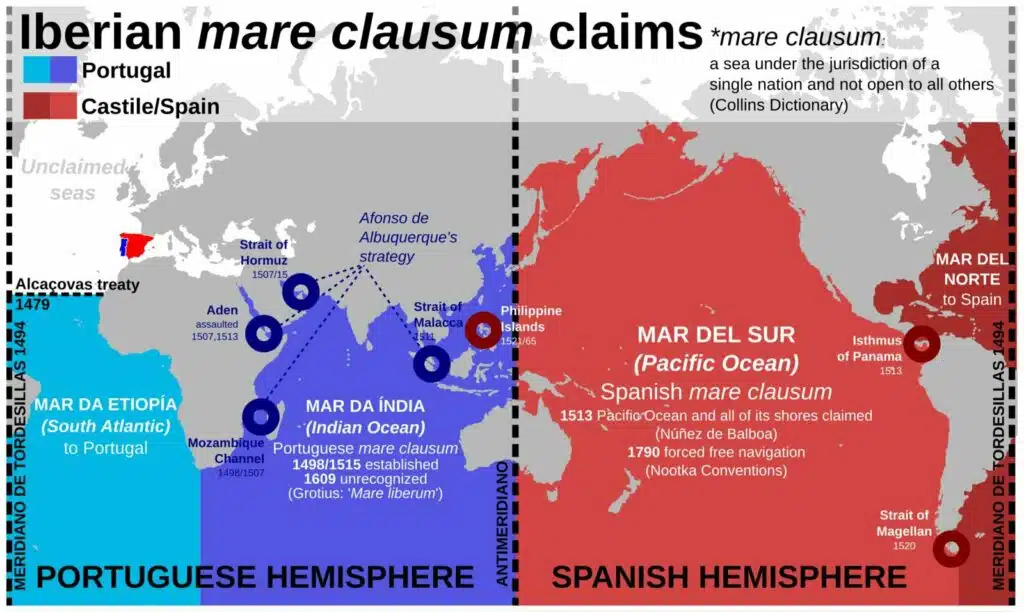

Mais encore davantage que l’Afrique et l’Asie, ce sont les Amériques qui suscitent le plus d’intérêt et de convoitise des grandes puissances maritimes européennes. En Amérique du Nord, les Anglais ont la bonne idée de s’installer sur les côtes tempérées et fertiles de l’actuelle façade Atlantique des États-Unis, et y fondent les colonies de Virginie, de Caroline et de Nouvelle-Angleterre (Massachussetts, Connecticut, etc.). Les Hollandais s’établissent quant à eux entre ces dernières, dans ce qui deviendra la Nouvelle-Amsterdam (l’actuelle région de New York – dont le futur site fut d’ailleurs exploré pour la première fois par un florentin, pour le compte de la… France !). Le reste du continent (Amériques Centrale et du Sud) se partage entre Espagnols et Portugais, selon une frontière bien connue, instituée dès le début du XVIe siècle au niveau de l’actuel Brésil par le célèbre traité de Tordesillas.

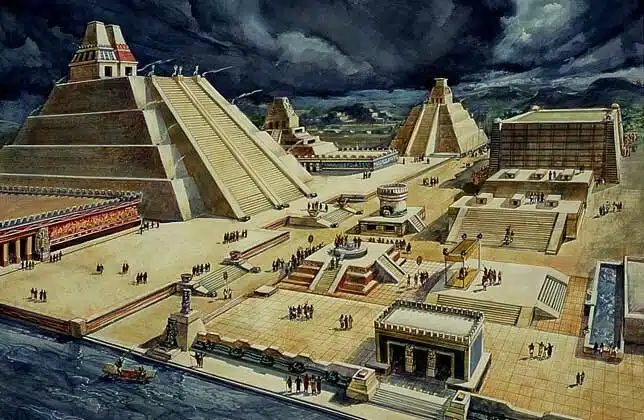

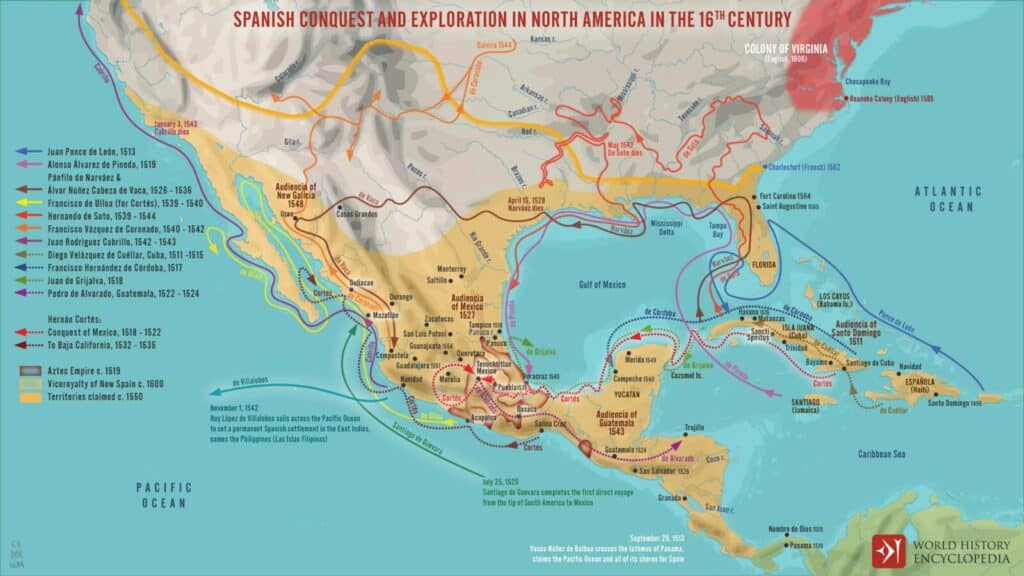

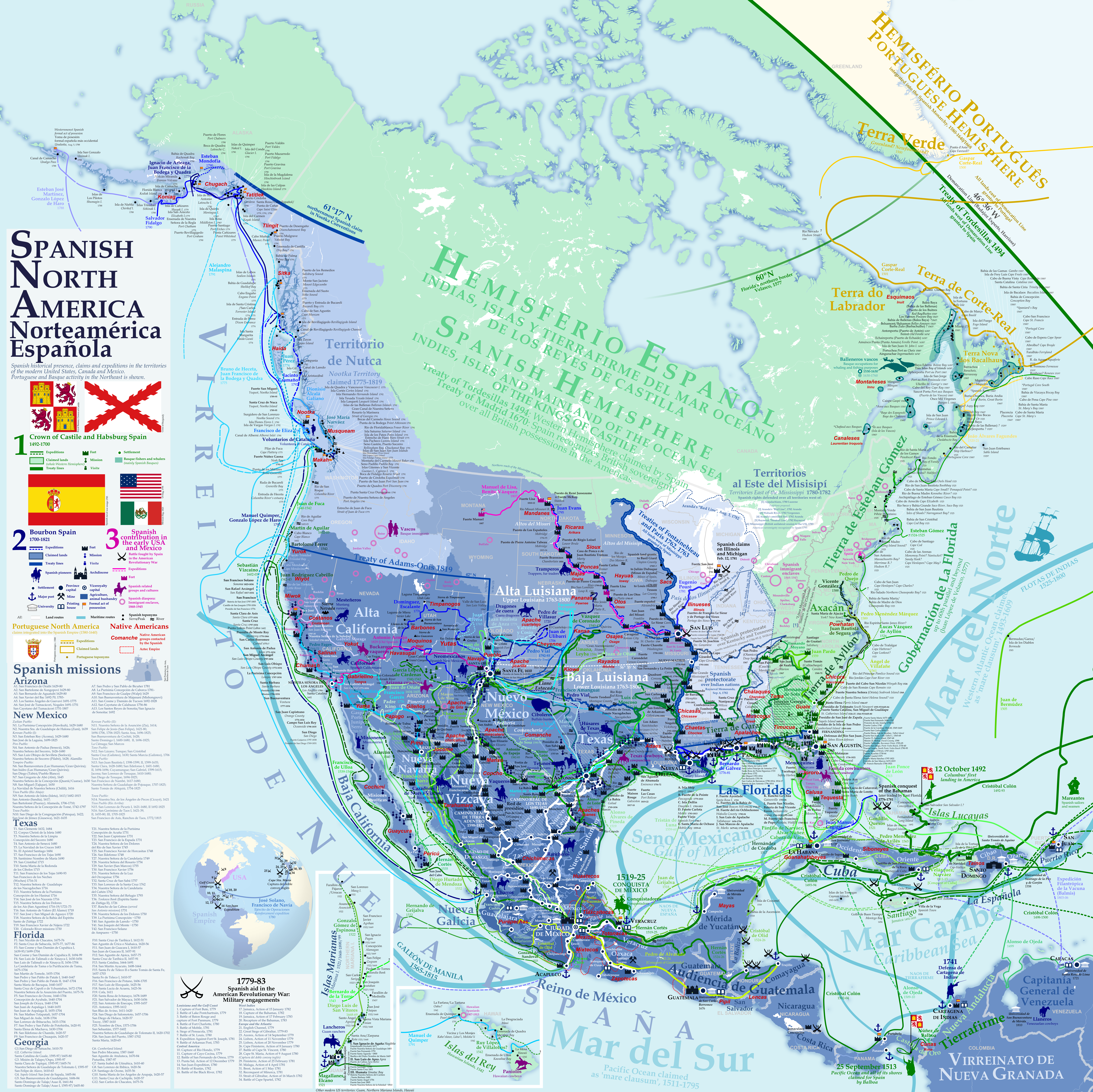

Côté espagnol, les célèbres conquistadors ont renversé en seulement quelques décennies les grandes civilisations aztèque, inca et maya, leur permettant de revendiquer de vastes étendues de terres en Amérique du Nord et du Sud. Durant cette glorieuse période de son histoire, en plus de dominer les océans avec sa marine, l’Empire espagnol règne également sur le champ de bataille européen, grâce notamment à son infanterie (les fameux tercios). Un statut de première puissance européenne qui s’accompagne au XVIe et XVIIe siècles pour l’Espagne d’un véritable âge d’or culturel !

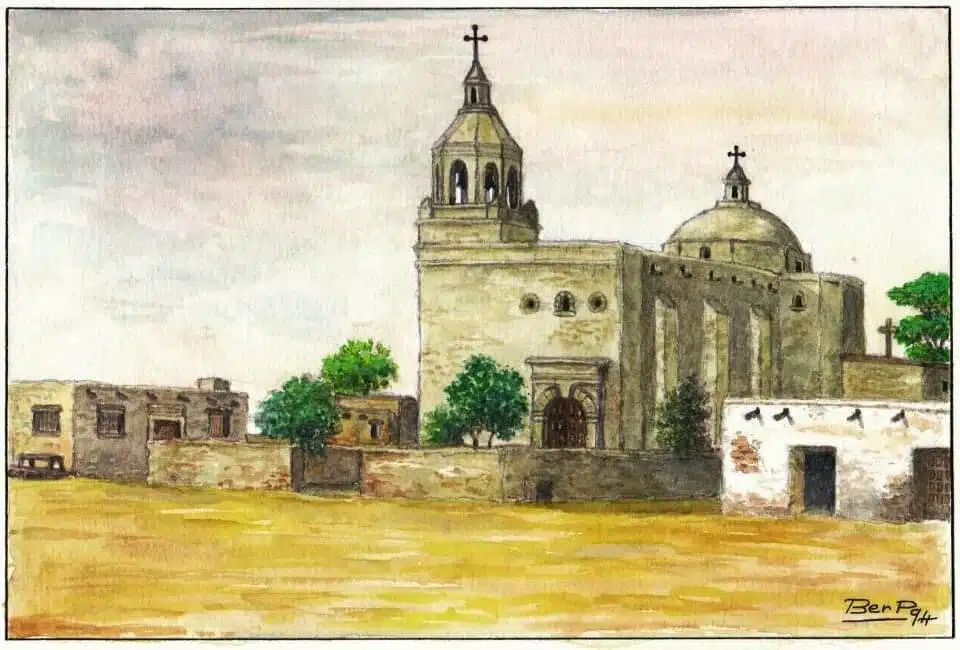

Alors que la péninsule ibérique a terminé un siècle plus tôt sa Reconquista, les richesses ramenées des Amériques (en particulier l’afflux de métaux précieux) stimulent la croissance des grandes villes espagnoles, dont les quartiers se garnissent de cathédrales monumentales et d’églises richement décorés (c’est de cette époque qu’y datent les grands monuments de l’art baroque). L’essor culturel se traduit aussi par une effervescence intellectuelle, alimentée par les nouveaux questionnements que suscitent la découverte et colonisation du Nouveau Monde. Confrontés aux nouvelles découvertes et expériences charriées par l’entreprise coloniale (ainsi qu’au lot de difficultés et de souffrances induites par la construction d’un empire), les penseurs espagnols de l’époque vont formuler certaines des premières réflexions modernes sur le droit naturel, la souveraineté, le droit international, la guerre et l’économie. Pionniers de la pensée moderne, ces derniers ont même remis en question la légitimité de l’impérialisme dans des écoles de science apparentées (une pensée dénommée collectivement l’école de Salamanque) – sujet que j’aborde dans le cadre de ma grande série sur la guerre de Sept Ans :

Alors qu’il était venu avec enthousiasme porter la bonne parole évangélique aux malheureux peuples du Nouveau Monde ignorants de Jésus-Christ, ce dimanche 21 décembre 1511, le prêtre dominicain Antonio de Montesinos monta en chaire, et s’adressa aux colons venus entendre la messe : « Au nom de quelle autorité avez-vous engagé de telles détestables guerres contre ces peuples qui vivaient dans leurs terres d’une manière douce et pacifique, où un nombre considérable d’entre eux ont été détruits par vous et sont morts d’une manière encore jamais vue tant elle est atroce ? Ne sont-ils pas des hommes ? Ne sont-ils pas des êtres humains ? ».

Aussi inattendu que virulent, le sermon de Montesinos déclencha l’ire des autorités espagnoles, et la vocation d’un colon qui y découvrit la grâce : Bartolomeo de Las Casas. Ce dernier revint en Europe dénoncer avec fureur l’inhumanité de la colonisation. Il combattit toute sa vie contre la politique coloniale. Il se faisait jour, pour ces anciens conquérants surtout conquis par l’humanité des peuples soumis, que l’humanité était une et indivisible et qu’il existait une communauté mondiale naturelle dont les membres étaient à la fois les États et les personnes. Leurs options, développées en Espagne par les théologiens de l’École de Salamanque, allaient heurter de front les intérêts des coloniaux et ceux des capitalistes européens en pleine expansion. Leurs protestations se perdirent dans le tumulte des conquêtes et le cliquetis de l’or qui déferla sur l’Ancien Monde.

Marion Sigaut, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, pp. 11-12

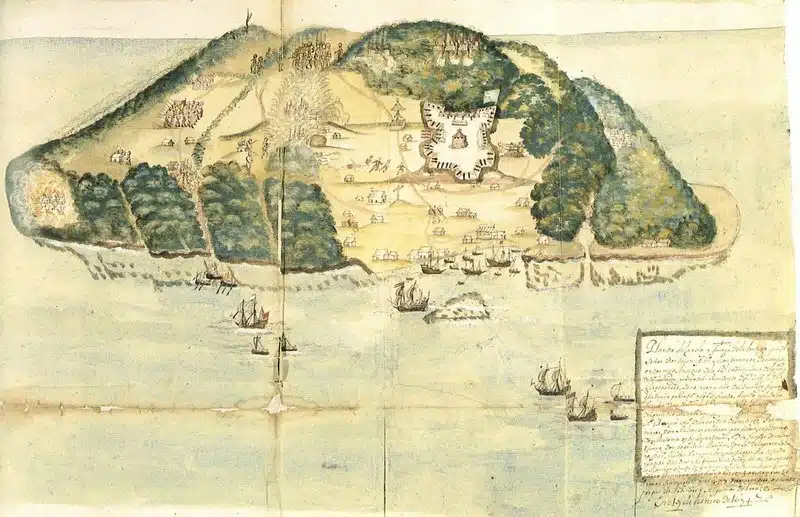

(©rédit illustration : une magnifique carte de Simeon Netchev réalisée pour la World History Encyclopedia)

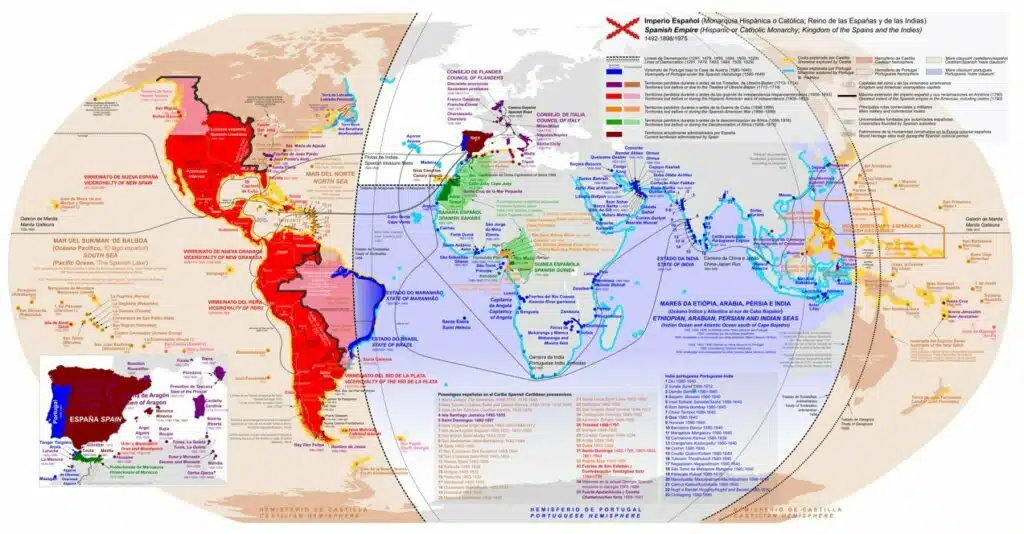

De 1580 à 1640, l’Empire espagnol et l’Empire portugais évoluent dans une certaine complémentarité plutôt que rivalité. On parle alors de la période de l’Union ibérique, moment où les monarques Habsbourg présents conjointement sur les trôles d’Espagne et du Portugal règnent en union (bien que leurs empires respectifs aient continué d’être administrés séparément). À partir du milieu du XVIe siècle, l’argent et l’or des mines américaines prennent une part de plus en plus importante dans le financement de la force militaire que l’Espagne des Habsbourg (alors la première puissance mondiale) engage dans la longue série de guerres européennes et nord-africaines dans lequel l’empire espagnol est impliqué.

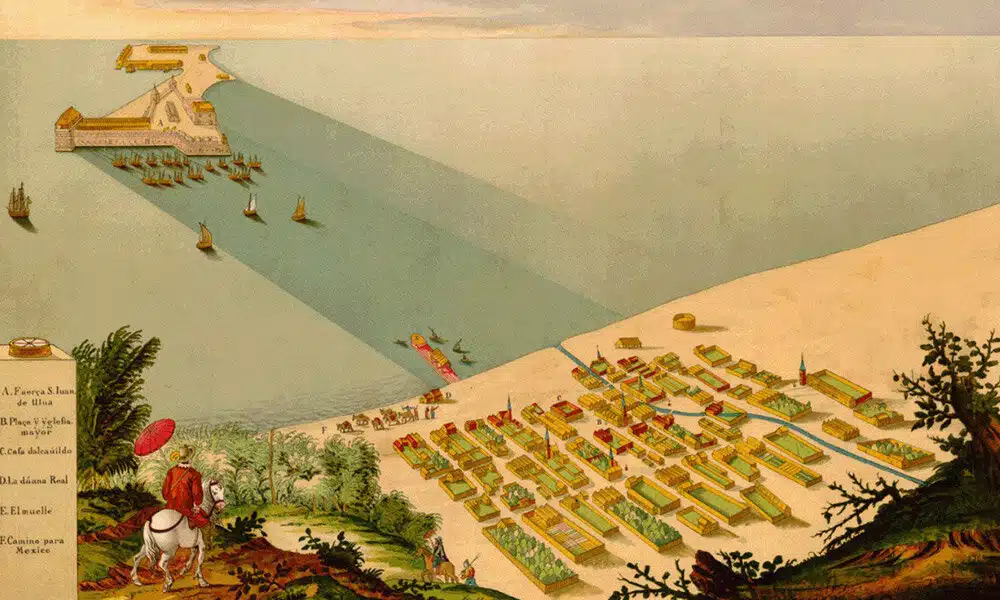

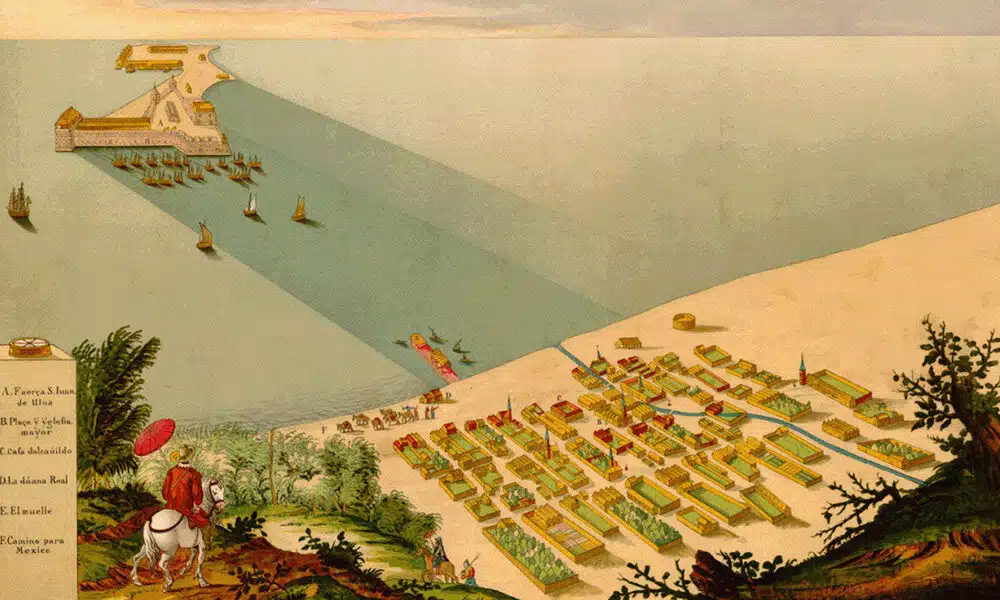

La première mondialisation […] sera conduite par des Ibériques, Espagnols et Portugais, dans les domaines aussi bien politiques qu’économiques et culturels, ce qui leur permettra d’imprimer des marques indélébiles sur de larges parties du monde. […] Les Portugais constituèrent très vite un système de points d’appui aux Açores, au Brésil à Bahia et à Rio de Janeiro, au Mozambique et aux Indes dès le début du XVIe siècle, à Goa en 1510, à Malacca, à Macao. Les Espagnols firent de même à La Havane, Vera Cruz, Acapulco, Manille. […] Lorsqu’enfin Richelieu puis Colbert tentèrent de sortir le royaume des horizons purement européens pour l’insérer dans des grands circuits économiques mondiaux, il était bien tard et les positions stratégiques et commerciales les meilleures se trouvaient occupées […].

Étienne Taillemite, « Les Français et la mer », synthèse de la conférence donnée aux Mardis de la mer organisés par l’institut catholique de Paris le 15 novembre 2005

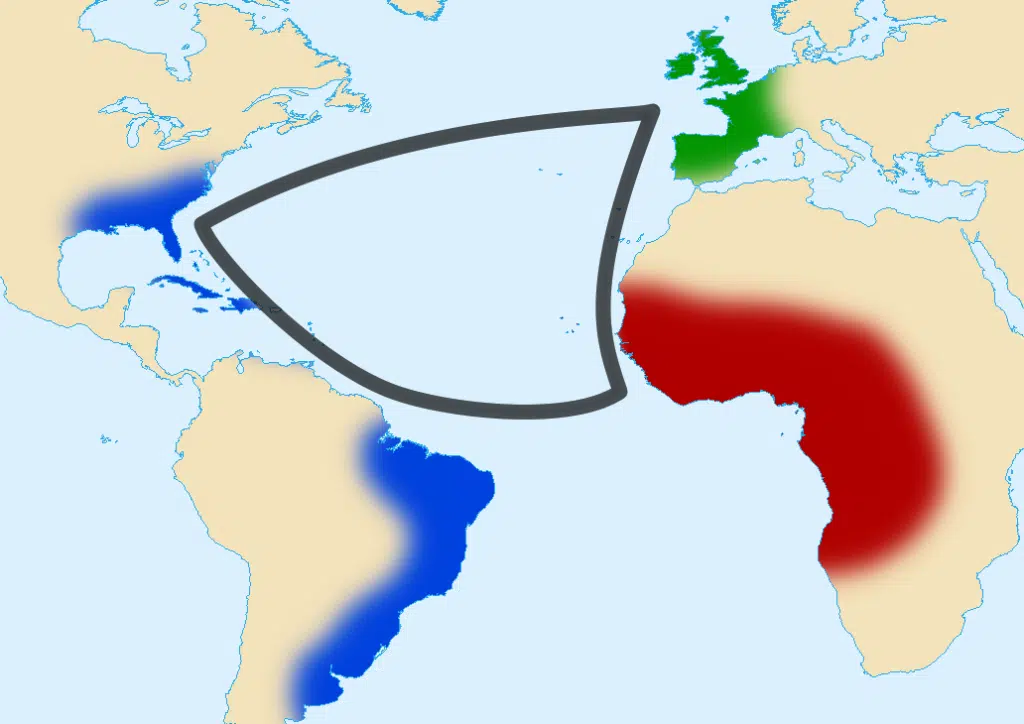

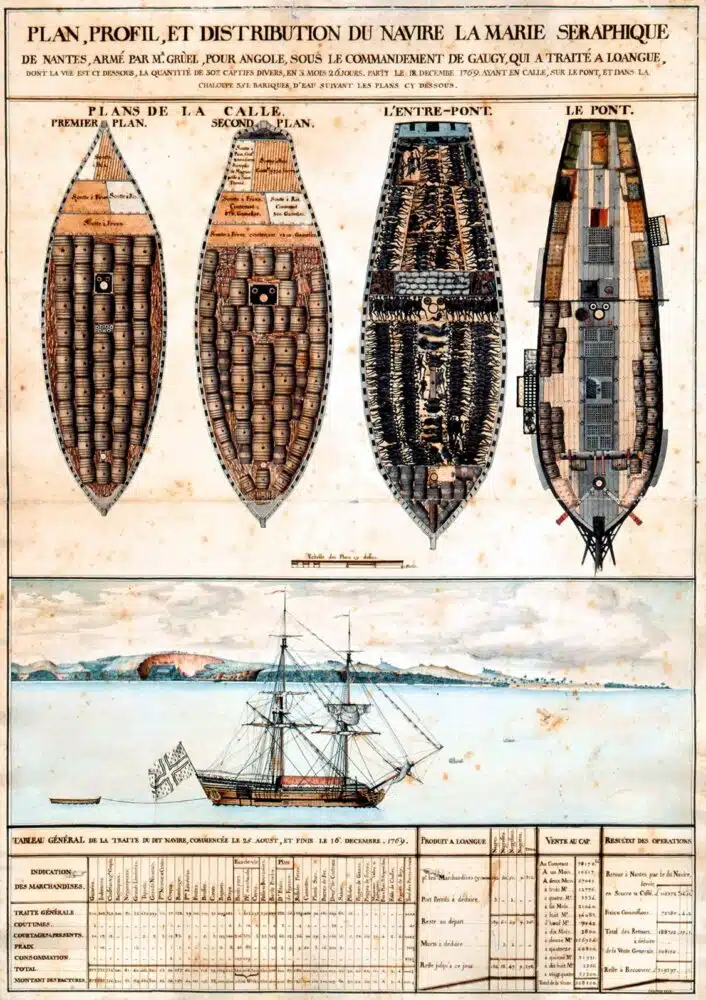

Zoom sur : les Espagnols et les Portugais, pionniers de la traite négrière transatlantique

À défaut d’un long développement sur l’histoire du commerce triangulaire (mais étant important d’en dire tout de même quelques mots ici), je vous propose un extrait d’un ouvrage spécialisé sur le sujet, permettant d’en rappeler les grandes lignes et tragiques aboutissants :

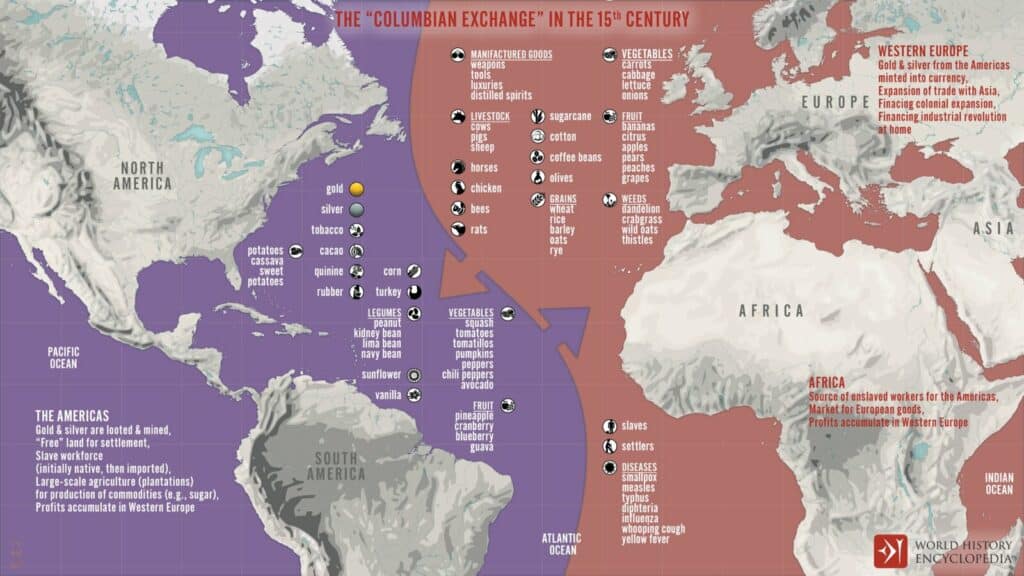

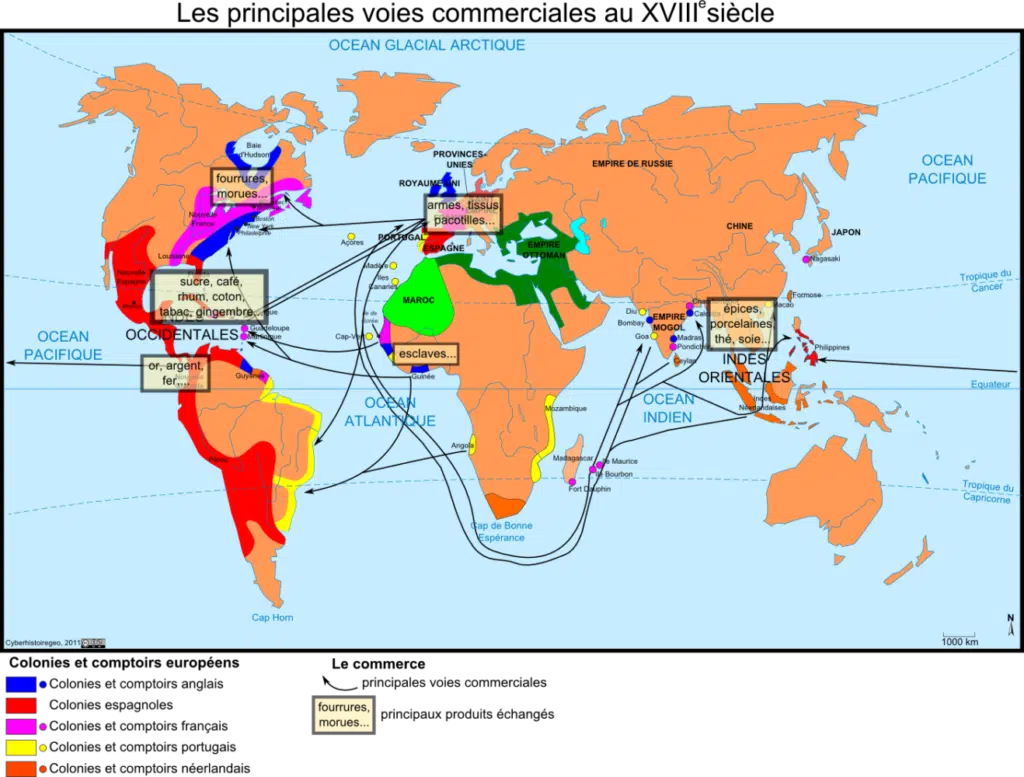

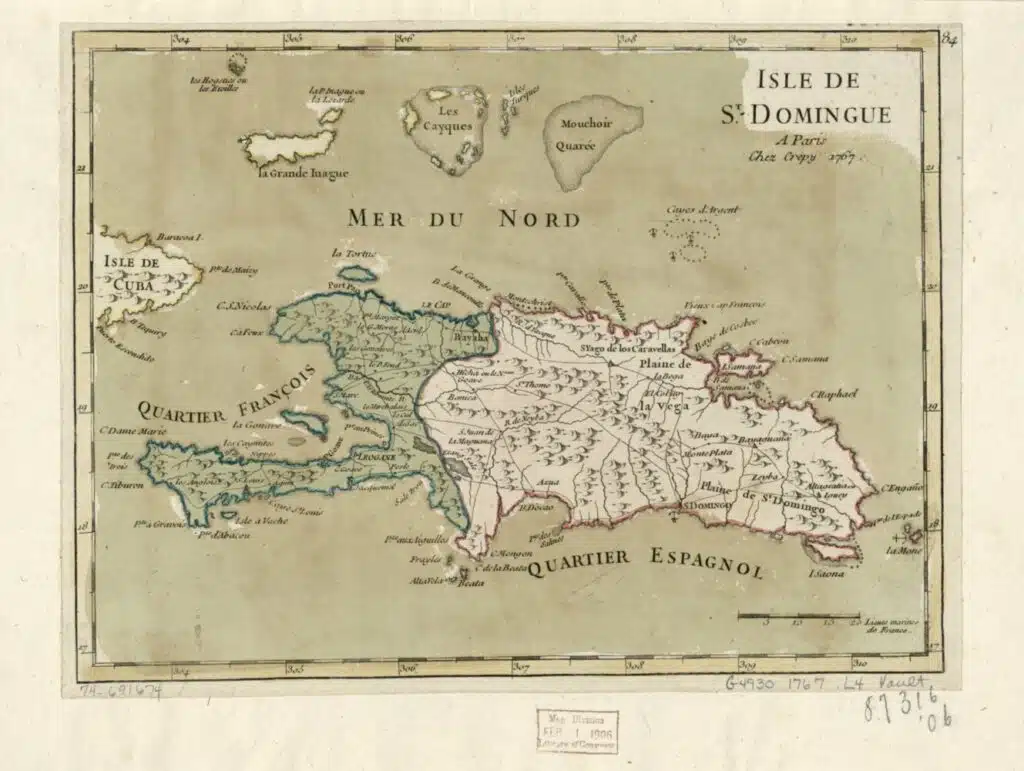

En inaugurant les communications transocéaniques à moyenne et longue distance, l’expansion ibérique des XVe – XVIe siècles a créé un vaste espace de circulation des marchandises et des hommes, qui a lancé un pont entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques durant cinq siècles. Les Portugais furent la première et, pendant cent cinquante ans, la seule nation européenne engagée dans la traite négrière atlantique. À ce titre, ils eurent le contrôle total de l’introduction des esclaves africains en Europe du Sud, dans leurs colonies (Cap-Vert, São Tomé, Brésil) mais aussi dans les Amériques sous monopole espagnol. Ce premier système esclavagiste ibérique associait l’esclavage des Noirs, l’économie marchande, l’exploitation minière et déjà la plantation sucrière. Ancré en Méditerranée, il connut un premier déploiement dans les îles atlantiques (aux Canaries, au Cap-Vert et à São Tomé), puis dans le monde hispano-caribéen (Hispaniola, Cuba, Porto Rico et l’espace continental de la « Terre Ferme »), avant de prendre son essor dans les Antilles et au Brésil avec la grande économie de plantation. Cette redistribution des circuits de la traite transatlantique conduisit à l’entrée en scène des puissances européennes du nord de l’Europe à partir du milieu du XVIIe siècle, et à une importante augmentation des flux négriers et du rythme des expéditions : en un siècle et demi, entre 1500 et 1640, 800 000 esclaves arrivèrent au Nouveau Monde contre plus de sept millions au XVIIIe siècle.

Le Portugal eut en tout point un rôle précurseur. Mais il revient à l’Angleterre, à la France et aux Pays-Bas d’avoir implanté dans leurs possessions d’outre-mer les systèmes les plus intensifs de travail forcé et d’avoir développé une culture capitaliste fortement dépendante du commerce des produits coloniaux : café, sucre, alcool, tabac, indigo,… En cinq siècles, entre le XVe et le XIXe siècle, 34 850 expéditions négrières traversèrent l’Atlantique, conduisant à la déportation aux Amériques de plus de douze millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains, sans oublier le million d’esclaves noirs introduits en Europe du Sud.

António de Almeida Mendes, « Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique nord (1440-1640) », 2008

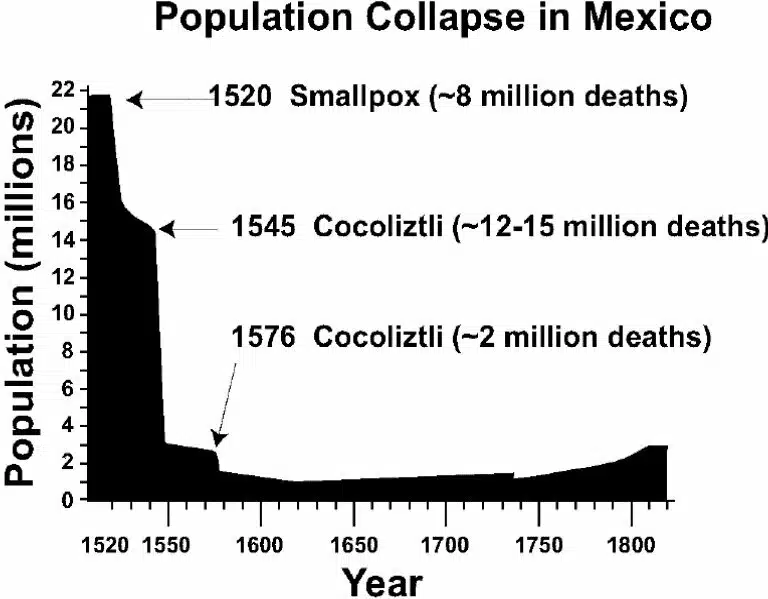

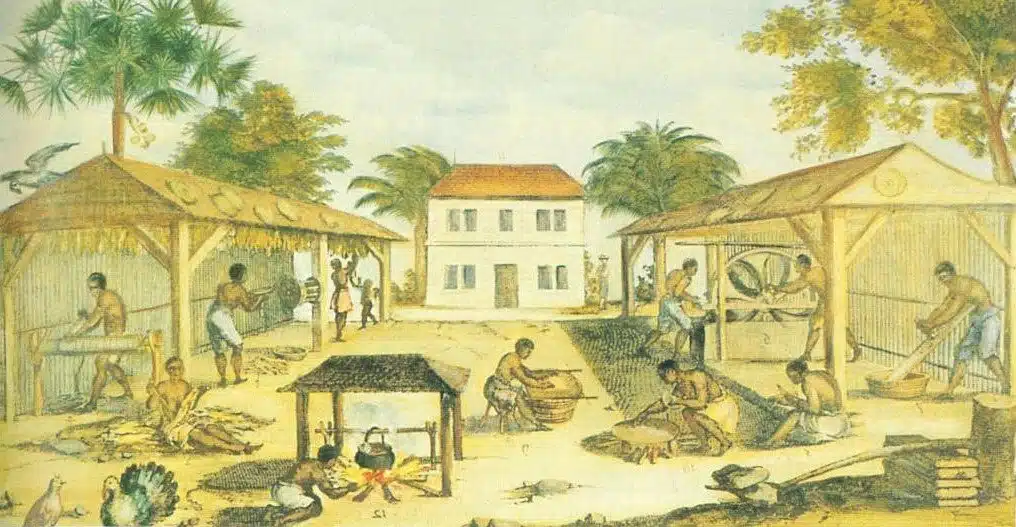

De façon générale, il peut être retenu ici que le dénominateur commun de l’ensemble du processus colonial transatlantique qui unit des régions, peuples et cultures aussi différents que ceux des continents européen, africain et américain, fut la violence. Violence des dizaines de millions d’Amérindiens massacrés, expropriés, déplacés, mais surtout ravagés par les maladies importées du Vieux Continent (variole, syphilis,…) auxquelles leur immunité n’était tragiquement pas préparée (certaines régions des Antilles et des Amériques verront les 9/10 de leur population décimée…). Violence des millions de Noirs déportés d’Afrique pour servir dans les plantations, essentiellement antillaises (avec notamment 500 000 d’entre eux sur la seule île française de Saint-Domingue au XVIIIe siècle). Violence des centaines de milliers « d’Engagés » : ces Européens issus des classes les plus pauvres venus au Nouveau-Monde pour tenter d’échapper à la misère de leur pays en contrepartie d’années de travail gratuits dans les plantations et les fermes – une forme d’esclavage à durée limitée… Violence aussi exercée contre les animaux et contre la Nature avec, dès le XVIIe siècle, la survenue de premières grandes catastrophes environnementales induites par la mise en exploitation économique de ces nouveaux territoires (éboulements de terrain, pollutions et épuisements des sols, chasse et quasi-disparition de certaines espèces,…).

Cet avant-dernier aspect demeure d’ailleurs peu connu ; il constitua pourtant une importante réalité du « phénomène colonial ». Ces Européens issus des classes les plus pauvres venus au Nouveau-Monde pour tenter d’échapper à la misère de leur pays en contrepartie d’années de travail gratuits dans les plantations et les fermes (une forme d’esclavage à durée limitée…), on les appelait les « engagés ». Ils furent des centaines de milliers à peupler les différentes colonies du monde colonial européen. Oubliés par l’Histoire à la différence de la il est vrai hautement tragique traite négrière (qui concerna elle plusieurs millions de déportés africains – vendus dans leur cas par les royaumes de leur propre continent…), ces « Engagés » constituent un autre grand drame de la colonisation européenne des Amériques :

Plus de trois quarts des quelque 120 000 immigrants britanniques débarqués dans la [colonie anglaise de la Virginie] au cours du XVIIe siècle le furent sous le signe de la servitude. À la maison, la plupart avaient été victimes d’un long processus de dépossession de leurs terres, orchestré par la caste aristocratique anglaise. Trop pauvres pour se payer une traversée de l’Atlantique, on leur avait proposé l’occasion de devenir propriétaire d’une terre en échange de 4 à 7 années de leur vie à travailler, sans salaire, les champs de tabac de leurs maîtres. Sous les rayons brûlants du soleil d’été, une humidité étouffante et des nuées d’insectes porteurs de pathogènes mortels, ces « engagés » menaient des vies pénibles et courtes. Dans la poursuite de leur rêve, une majorité succomba avant même l’expiration des termes de leur servitude en raison d’une combinaison de maladies et de surcharge de travail. Initialement, la mortalité fut telle que seuls 20 % des 10 000 colons importés dans la colonie entre 1607 et 1622 étaient toujours vivants en 1622. Malgré cela, la population coloniale continua de croître par l’importation massive d’immigrants pour répondre aux besoins de labeur dans les champs de tabac qui se multipliaient.

Marco Wingender, « La Virginie, le rouleau compresseur colonial anglais », article publié le 13 juillet 2022 sur le site web québécois Libre Media

(illustrations : la Guadeloupe et l’une de ses plantations de tabac au milieu du XVIIe siècle)

Cependant, il ne faudrait pas réduire pour autant (comme peuvent y tendre les manuels scolaires) le commerce transatlantique au seul commerce triangulaire. On sait aujourd’hui que dans des grands ports négriers comme Nantes ou Bordeaux, ce dernier ne représentait qu’au maximum le tiers du volume commercial lié à l’activité portuaire, c’est-à-dire bien moins que les échanges commerciaux et les importations directes de produits du Nouveau-Monde (sucre, café, tabac, fourrure, etc.). Au demeurant, il convient de ne pas oublier que seuls 3 à 4% de ces esclaves furent razziés. La quasi-intégralité des esclaves ont en effet pour leur part été achetés aux puissants États qui en pratiquaient le commerce le long des côtes ouest de l’Afrique (États dont l’existence expliquerait aussi, en plus des maladies tropicales, la raison pour laquelle les Européens n’auraient pas colonisés l’Afrique – bien plus proche et bien plus accessible – au profit des Amériques). Et contrairement à une autre encore de nos images d’Épinal issues du XIXe siècle, il ne s’agissait pas d’un achat d’esclaves en échange de produits de « pacotille » (verroterie et autres), mais bien d’un marché, avec des acheteurs et des vendeurs, structuré par les lois de l’offre et de la demande, et qui fit tant la richesse de grandes compagnies privées européennes (en premier lieu portugaises – les premières implantées sur ces côtes) que d’un certain nombre d’importants États africains installés autour du Sahara et du golfe de Guinée (ce commerce avec les Européens ayant d’ailleurs supplanté celui très ancien qui existait avec le monde arabo-musulman et d’autres avant lui depuis la Haute-Antiquité via les routes transsahariennes).

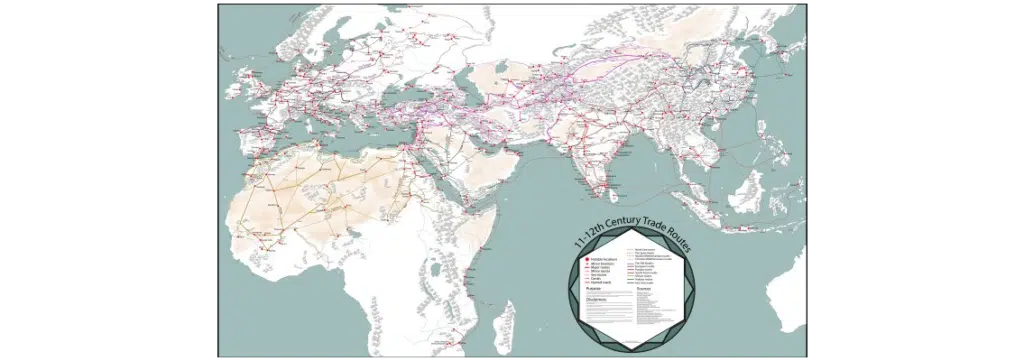

En aparté : une « mondialisation » déjà ancienne

Profitons de l’occasion pour souligner que le phénomène de « mondialisation » que connaît le monde durant l’ère des Grandes Découvertes (entendu comme un processus de grand développement des échanges – économiques, culturels, de population, etc. – à l’échelle planétaire) ne constitue pas une première dans la longue histoire de l’Humanité. Dès le IIe millénaire av. J.-C. en effet, une vaste zone commerciale reliait déjà les civilisations de l’Indus (sous-continent indien) au monde minoen (Crète et Grèce antiques), via les cités du célèbre Croissant fertile (Mésopotamie et Égypte antiques). Un phénomène qui, loin de péricliter, s’amplifiera même le millénaire suivant, avec la fondation de l’Empire perse, puis l’extension de la domination des Grecs sur la Méditerranée et le Proche-Orient antiques (on parle d’ailleurs alors de « mondialisation hellénistique » !).

Au milieu de l’Antiquité, déjà, la Planète enregistre ainsi des processus de mondialisation partageant de nombreux traits communs avec ceux que le monde connaîtra près de 2 000 ans plus tard durant la période des Grandes Découvertes : brassage des populations (avec des Grecs allant par exemple s’établir, suite aux conquêtes d’Alexandre le Grand, jusqu’aux actuels confins de l’Afghanistan !), constitution d’une culture mondiale (avec une culture grecque tendant à s’imposer comme la culture universelle, et que tous les non-Grecs s’efforcent alors peu ou prou d’acquérir), intensification et mondialisation des échanges (avec la mise en place d’une proto-économie « mondialisée », qui voit notamment des Grecs installés en Inde confectionner des bouddhas qui seront exportés jusqu’au… Japon !), multilatéralisme (via la constitution d’États plus ou moins égaux par leur taille et par leur force). Autant de dynamiques qui vont ainsi générer une certaine émulation culturelle et de nombreuses innovations techniques, et notamment une grande profusion de découvertes scientifiques (en particulier des mathématiciens grecs au sein de villes comme Syracuse – offrant un rythme de découvertes que le monde ne connaîtra pas à nouveau avant la Renaissance en Europe !).

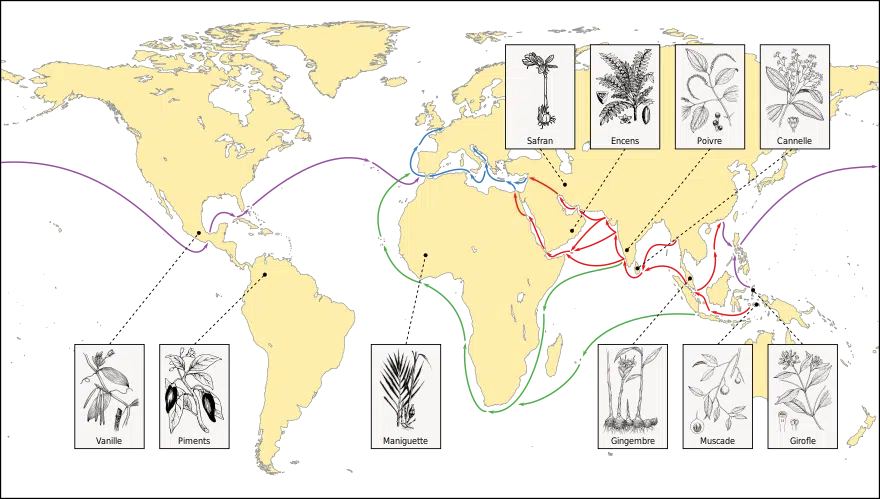

Durant tout le Moyen-Âge, en plus de l’Europe, de grands réseaux commerciaux continuent par ailleurs d’unir des régions extrêmement éloignées de la Planète : citons notamment la célèbre « route de la Soie », qui reliait continentalement la Chine à l’Europe à travers l’Eurasie ; un réseau terrestre vieux de plusieurs millénaires par lequel se propageront d’ailleurs historiquement de nombreuses connaissances et innovations (papier, pâtes, boussole, poudre à canon,…). Il y a aussi, sur le plan terrestre, le réseau transsaharien : une grande zone commerciale sous domination arabe via laquelle métaux précieux (or, argent,…) et esclaves transitent des régions de l’Afrique de l’Ouest vers le cœur du monde arabo-musulman (des routes commerciales qui joueront par ailleurs un rôle central dans l’islamisation de l’Afrique). Un monde arabe, également, ouvert et connecté sur le plan maritime avec l’Extrême-Orient via l’océan Indien, alors espace d’épanouissement d’un vaste réseau marchand, centré sur le commerce des épices (poivre, cannelle, clou de girofle, muscade, gingembre,…).

C’est d’ailleurs précisément (parmi de multiples autres facteurs) le monopole du monde arabe sur les voies de commerce avec l’Orient (et l’Afrique), qui va pousser un certain nombre de grandes puissances navales européennes à l’exploration et la découverte de nouvelles routes maritimes. Jusqu’ici, les Européens se contentaient en effet globalement d’acheter à prix d’or les épices importés et transportés d’Asie par les riches marchands arabes (par l’intermédiaire des grandes républiques maritimes italiennes de Gênes et de Venise, qui s’étaient faites ainsi la spécialité de ce juteux commerce en Méditerranée). Une situation que quelques puissants États et audacieux navigateurs s’apprêtent néanmoins à totalement bouleverser…

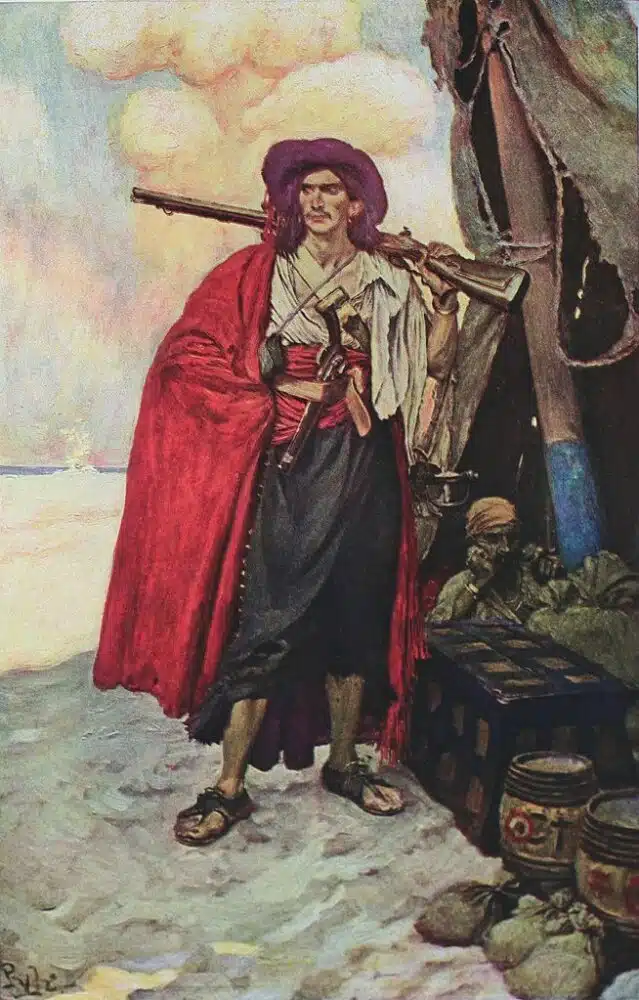

Le lent mais constant déclin de la puissance espagnole intervient néanmoins dès le milieu du XVIIe siècle, au fil des conflits constants avec les puissances rivales (France, Portugal, Provinces-Unies, Empire ottoman, Grande-Bretagne puis Royaume-Uni et Etats-Unis d’Amérique,…). À la fois en situation de domination des Amériques et de prédominance sur le continent européen, l’Espagne voit ainsi sa puissance disputée sur deux fronts. Sur le continent, l’immense empire détenu par la Monarchie des Habsbourg (qui règnent alors sur l’Espagne, et dont nous parlerons plus en détail dans le prochain chapitre) alimente en effet de nombreuses rivalités (en particulier avec la France des Bourbons, littéralement encerclée par ce dernier). Quant aux fabuleuses richesses captées et transportées par les Espagnols dans le monde atlantique, elles suscitent sans surprise bien des convoitises, et se traduisent rapidement par un remarquable développement de la piraterie et des corsaires (en particulier dans les Caraïbes). Mais au-delà de ces actes de prédation, c’est surtout l’emprise de l’Espagne sur le « gâteau » colonial que viennent contester de façon croissante les autres puissances maritimes d’Europe, elles aussi avides de se tailler leur part du lion des richesses du Nouveau Monde.

(©rédit illustration : une magnifique carte réalisée par Simeon Netchev pour la World History Encyclopedia)

Zoom sur : une Europe sous perfusion des métaux précieux des Amériques

Un historien de l’économie hollandais rappelait cette vérité peu appréhendée : durant toute l’époque moderne, tous les revenus financiers dégagés par les Européens n’ont peut-être eu pas d’autre but que celui-ci : « s’offrir le ticket d’entrée au marché asiatique ». L’Europe, d’Alexandre le Grand aux compagnies des Indes, a en effet toujours été fasciné par les richesses de l’Asie, qui constitua jusqu’au XVIIIe siècle la première économie du monde (la région où la production mondiale de richesses était la plus importante en proportion). D’une certaine façon, la stratégie européenne du XVe siècle au XVIIe siècle n’a ainsi consisté qu’à chercher à accéder à cette « part du gâteau », et de ramener ce dernier en Europe.

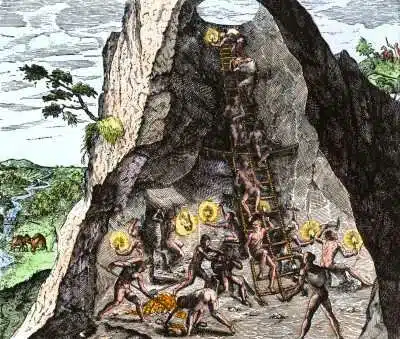

En 1453, la chute de Constantinople (et avec elle de l’Empire byzantin) fait définitivement tomber la Méditerranée orientale sous le contrôle des Ottomans, verrouillant ce faisant la route orientale de l’Asie. Grande consommatrice d’épices depuis le Moyen-Âge, l’Europe n’a alors d’autre choix que de chercher à s’ouvrir de nouvelles routes vers les « Indes » par les mers, en contournant l’Afrique sous domination ottomane et en tentant la route de l’Ouest. Dès la fin du XVe siècle, les navigateurs portugais parviennent à atteindre les côtes du sous-continent indien et y fondent les premiers comptoirs européens, à mêmes d’y acheter et acheminer directement les précieuses épices en court-circuitant les marchands arabes de l’océan Indien. Problème : en échange de leurs épices, les marchands indiens (de même que les chinois en échange de leur soie et porcelaines) ne sont intéressés que par les métaux précieux. Les Indiens, notamment, ne souhaitent vendre leurs productions qu’en échange de lingots d’argent. Les Européens vont donc avoir besoin de tonnes d’argent (le métal) pour pouvoir s’acheter leur précieuses épices en Asie.

Cette réalité donne peut-être un tout autre sens à l’exploitation minière des Amériques. De façon générale, à partir du début du XVIe siècle, les Européens se mettent massivement en quête de métaux précieux. Toutes les mines d’argent d’Europe sont exploitées à plein régime, et l’importance vitale du métal pour le commerce avec l’Asie favorise l’essor de petites mines qui n’étaient guère rentables jusque ici (comme celles du Val d’Argent dans les Vosges par exemple). À cette époque, la plus importante mine d’argent du continent européen est celle de Schwaz, en Autriche, où travaillent jusqu’à 11 000 ouvriers et d’où sera sorti à un moment près de 85% de l’argent mondial. La plaque tournante du commerce de métaux précieux, support de celui des épices, devient la ville d’Anvers, que les Portugais ont érigée comme principal port de revente des épices qu’ils ramènent désormais en masse d’Asie (choix qui s’explique par le fait que l’Europe nordique et centrale constitue, à cette époque, le principal débouché de ce commerce, comme l’ont montré les travaux de l’historien Fernand Braudel).

À partir des années 1550 toutefois, la saturation du marché mondial causé par la production des mines espagnoles d’Amérique entraîne le déclin de la plupart des grandes mines d’argent d’Europe. Lors de leur conquête du continent sud-américain, les Espagnols se sont en effet emparés des trésors des Empires inca et aztèque, mais surtout de leurs mines, en particulier celle du Potosi, dans l’actuelle Bolivie. Désormais exploitée à grande échelle, la montée en puissance de cette dernière est spectaculaire. Entre 1560 et 1580, les mines du Potosi produisent près de 240 tonnes d’argent en moyenne par an, inondant le marché européen. Le métal alimente les caisses de la Couronne espagnole et est utilisée comme monnaie d’échange par ces derniers en Asie, dans une sorte de commerce triangulaire qui voient les Espagnols acheter soies et porcelaine de Chine contre l’argent des Amériques, puis revendre les premières en Europe. L’argent des Amériques alimente plus globalement l’ensemble de l’économie européenne, et est utilisé par les différentes puissances maritimes (Portugais puis Hollandais en particulier) pour l’achat des épices aux Indes.

Les flux de métaux précieux entre l’Amérique et l’Europe d’une part et l’Amérique et l’Asie d’autre part vont favoriser l’essor de la piraterie et des corsaires dans toutes les mers, où les convois de métaux espagnols constitueront longtemps les cibles privilégiées. Vers la fin du XVIIe siècle cependant, la grande mine espagnole du Potosi enregistre un sérieux déclin, difficilement compensé par la montée en puissance d’autres sites tant l’énorme production de la mine bolivienne avait éclipsé et découragé l’exploitation d’autres sites miniers. L’autre grande exploitation minière du continent, celle du Mexique, enregistre également une stagnation puis baisse de sa production à la même époque. Cette rareté des métaux précieux stimulent l’activité corsaire, dont celle des fameux corsaires malouins, qui pillent allègrement les villes côtières espagnoles. La tendance croissante des guerres européennes à s’étendre et se répercuter dans le monde colonial concoure également à perturber le précieux commerce. Les nombreux conflits militaires de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle entre grandes nations européennes, en particulier ceux de la Ligue d’Augsbourg puis la guerre de Succession d’Espagne, vont ainsi beaucoup désorganiser les circuits commerciaux.

De façon générale, la baisse de la production du Potosi bolivien (qui fournissait alors la plus grande partie de l’argent utilisé dans le monde, et notamment recyclé par les compagnies de commerce hollandaises à travers leurs comptoirs en Asie) provoque à la fin du XVIIe siècle un véritable effondrement monétaire, qui impacte lourdement le commerce (et ce faisant l’économie) européenne :

Les marchands européens, pour poursuivre leur profitable commerce d’Asie, sont eux-mêmes à la merci des arrivées à Cadix de l’argent américain, toujours irrégulières, parfois insuffisantes. L’obligation de trouver à tout prix les espèces nécessaires au commerce asiatique ne peut être ressentie que comme une servitude. De 1680 à 1720 en particulier, le métal se fait relativement rare, son prix sur le marché dépasse le prix offert par les hôtels de monnaies. Le résultat, c’est une dévaluation, de fait, des monnaies décisives, le florin et le sterling, et une dégradation pour la hollande ou l’Angleterre des terms of trade avec l’Asie.

Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, p. 617.

L’effondrement de l’arrivée d’argent américain et la « famine monétaire » que cette pénurie entraîne participeront considérablement du déclin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui avait construit tout son modèle économique sur l’échange argent-épices (et le transport de ces dernières vers l’Europe), et dont l’essor avait façonné le XVIIe siècle maritime. C’est à cette époque et en réponse à ce frein au commerce asiatique que la production des indiennes de coton va commencer à se développer en Europe. À défaut de pouvoir continuer d’acheter aux Indiens leurs épices et produits cotonniers (l’Inde est alors le premier production mondial de coton), les Européens vont en effet commencer à développer leur propre industrie cotonnière, copiée sur les produits indiens et y mêlant des techniques d’impression locales. Cette nouvelle industrie européenne est favorisée par les établissements coloniaux français et anglais d’Amérique du Nord et des Antilles, où les plantations de coton se développent considérablement (en particulier dans les colonies britanniques de la Caroline et de la Virginie, ainsi que sur la grande île française de Saint-Domingue).

La pénurie monétaire que venait de connaître l’Europe au tournant du XVIIIe siècle prendra finalement fin à partir des années 1720, lorsque la région du Minas Gerais brésilien bouleverse l’histoire des mines d’or en produisant neuf tonnes par an en moyenne (soit trois fois plus que lors des vingt années précédentes), grâce aux machines mises au point par le britannique Thomas Newcomen, qui permettent de percer des mines plus profondes car mieux asséchées. Mais ces nouvelles machines – qui témoignent de la révolution technique qui est alors en train de se produire en Grande-Bretagne (notamment grâce au développement de l’industrie du coton !) – vont surtout permettre à l’Europe d’engager sa Première Révolution industrielle. Et, ce faisant, de réaliser une révolution économique comme le monde n’en avait jamais connu, et qui amènera le Vieux Continent à finalement remplacer définitivement l’Asie comme première zone mondiale de production de richesses – au moins jusqu’au XXe siècle…

Le lent mais constant déclin de l’Empire espagnol…

Ces frictions dans l’Ancien comme dans le Nouveau Monde vont provoquer une multitude de conflits territoriaux, commerciaux et religieux, qui vont user et grignoter inexorablement la puissance espagnole. En Méditerranée notamment, l’Espagne se voit ainsi engagée dans une guerre quasi-constante avec l’Empire ottoman. Sur le continent européen, c’est la France qui constitue la principale rivale et qui lui dispute sa situation d’hégémonie, que le royaume des Bourbons parvient à lui ravir vers le milieu du XVIIe siècle (la période du fameux « Grand siècle » de la France), avant de carrément parvenir à placer sa propre lignée royale sur le trône d’Espagne (nous y reviendrons un peu plus bas).

Quant à l’outremer, l’Espagne y sera d’abord concurrencée longtemps par son voisin portugais, puis par les deux grandes puissances maritimes émergentes du XVIIe siècle que constitueront les Anglais et les Néerlandais (qui s’emploieront à s’implanter dans les Antilles au détriment des possessions espagnoles). Ayant mis le pied sur le continent américain avec sa colonie du Canada, la France viendra également s’ajouter à la liste des prétendants au gâteau colonial espagnol, en s’établissant elle aussi durablement dans les Antilles. Ces grandes entreprises coloniales concurrentes, combinée aux nombreux autres facteurs comme la course et la piraterie (parrainées par les Anglais, les Français et les Néerlandais), la surextension des engagements militaires espagnols sur ses territoires, l’augmentation de la corruption gouvernementale, ainsi qu’encore la stagnation économique causée par les dépenses militaires, contribueront tous structurellement à l’affaiblissement de l’empire espagnol (un Empire qui, malgré son affaiblissement, durera néanmoins jusqu’au début du XIXe siècle !).

Après un XVIIe siècle de grignotage, le grand coup de grâce porté à l’Empire espagnol, mais surtout à l’Espagne en tant que grande puissance continentale européenne, sera la signature des deux traités d’Utrecht (1713), qui mettent fin à la grande guerre de Succession d’Espagne (un long conflit dynastique qui a vu s’affronter toute l’Europe, et Louis XIV essayer – et réussir – à placer un Bourbon sur le trône d’Espagne !). Guère connus et enseignés aujourd’hui, cette guerre et les traités qui la clôturent sont absolument centraux dans l’histoire de l’Europe moderne. En effet, le traité d’Utrecht a pour conséquence énorme (parmi bien d’autres) de dépouiller l’Espagne de ses territoires restants en Italie et aux Pays-Bas, reléguant l’Empire espagnol à une puissance de second ordre dans la politique d’Europe continentale (au même titre d’ailleurs que le Portugal et les Provinces-Unies). Par la paix de 1713, ce sont désormais la France et la Grande-Bretagne d’un côté, et l’Autriche et la Russie de l’autre (avant l’arrivée imminente de la Prusse sur le théâtre d’Europe centrale) qui sont consacrées comme les principales grandes puissances du continent.

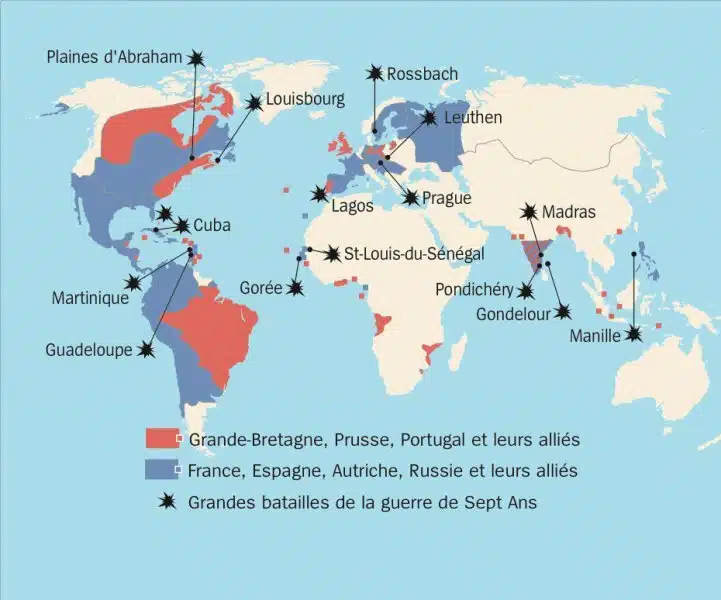

Zoom sur : la guerre de Sept Ans (1756-1763), la première guerre mondiale de l’Histoire ?

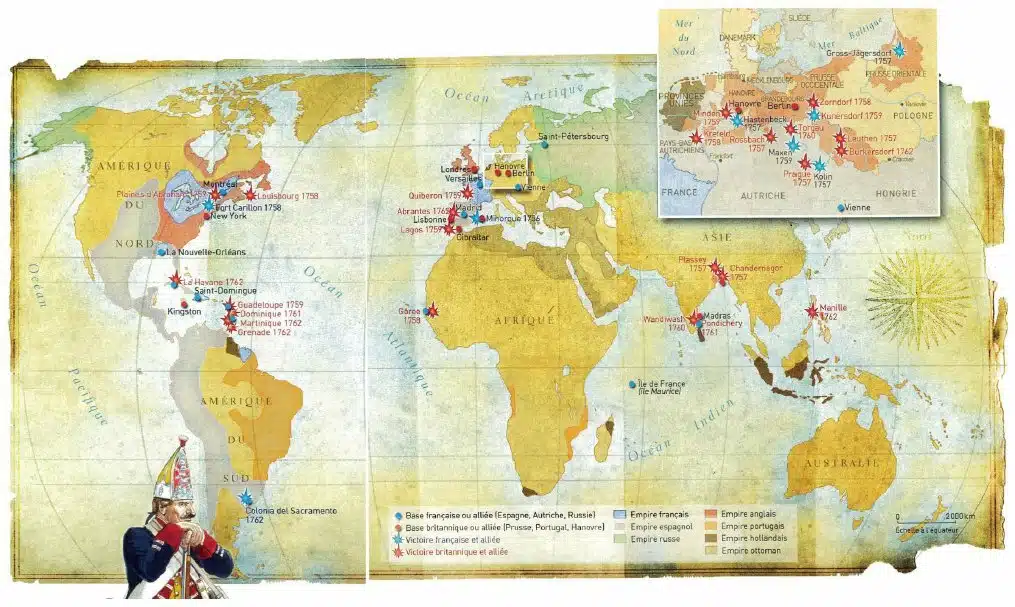

Durant la grande guerre de Sept Ans (considérée par de nombreux historiens comme la première « guerre mondiale » de l’Histoire), la France et l’Espagne d’un côté et la Grande-Bretagne (et ses alliés) de l’autre s’affronteront sur la quasi-totalité des continents et mers du globe. Cette guerre constituera un grand désastre pour les puissances espagnole et surtout française, qui y laissera la presque intégralité de son premier empire colonial, cédé à la Grande-Bretagne (Canada, Indes,…). Depuis longtemps sur le déclin, l’Espagne (et particulièrement sa Marine) ressortira également très affaiblie du conflit.

Par sa durée, par l’étendue des opérations et leur intensité, mais aussi par le nombre de puissances qu’il engage, ce gigantesque conflit planétaire mérite bien son titre de « première guerre mondiale » de l’Histoire. À l’exception des Provinces-Unies restées neutres, tous les grands empires européens sont en effet impliqués dans le conflit – qui se déploiera sur pas moins de quatre continents et de trois océans. Cette guerre se démarque également par ses ressorts : pour la première fois en effet, l’influence des héritages dynastiques est mineure, et ce sont désormais les intérêts géopolitiques et socioéconomiques et non plus la politique qui constituent la première préoccupation des puissances engagées dans ce conflit – une rupture qui le distingue fondamentalement des précédents. Par le caractère vraiment global de la lutte qui opposera en particulier la France et la Grande-Bretagne dans ce conflit, la guerre de Sept Ans inaugure et préfigure les grandes guerres du XIXe et du XXe siècle, tout en signant le début de l’ère de la puissance navale et du contrôle géostratégique du monde !

Loin d’en être le terrain central, l’espace nord-américain ne constituera ainsi que l’un des théâtres d’une guerre qui se porta ainsi de l’Atlantique à l’océan Indien (en passant par les Antilles), de la Méditerranée aux côtes brésiliennes et africaines (et, continentalement, de l’Espagne à la Pologne actuelle). Un conflit de plus entre grandes puissances européennes (les fameux « Great Power » de l’époque) qui, s’il restera fortement et premièrement terrestre, atteindra également une dimension maritime et internationale inédite, de par l’intensité des enjeux et des frictions coloniales qui s’y manifesteront. Autant de dynamiques qui préfigureront d’ailleurs du nouvel ordre mondial (caractérisé par la complète hégémonie maritime et coloniale britannique – connue ultérieurement sous le nom de « Pax Brittanica ») sur lequel déboucheront plus tard les guerres révolutionnaires et napoléoniennes.

(Source : un autre visuel produit par Quentin de la chaîne d’histoire Sur le champ, dans le cadre de ses deux épisodes consacrées à la guerre de Sept Ans)

Sept ans d’une guerre aussi méconnue que déterminante de l’histoire du Monde (et aux origines de tous les grands conflits du XVIIIe siècle qui lui succèderont) dont je vous proposerai en clôture de cet article d’explorer les événements et surtout les grands tenants et aboutissants via deux série d’articles, formant deux épisodes centraux d’une vaste série du blog sur cette aussi méconnue que décisive Seconde guerre de Cent Ans !).

La Nouvelle-Espagne : le plus vaste empire terrestre de l’Histoire ?

La défaite géopolitique enregistrée par l’Espagne durant la grande guerre de succession qui porte son nom (puis durant la guerre de Sept Ans) n’empêchera pas toutefois le pays de maintenir et d’agrandir son vaste empire d’outremer durant encore plus d’un siècle, jusqu’au début du XIXe siècle. Moment où l’impact de la guerre d’Indépendance américaine (et la création subséquente des États-Unis d’Amérique) à peine digéré, le choc de la guerre dans la péninsule déclenchera des déclarations d’indépendance en série sur tout le continent sud-américain (Quito (1809), Venezuela, Paraguay (1811),…). Des révolutions successives débouchant sur des indépendances qui diviseront puis signeront la perte définitive des territoires contrôlés par les Espagnols aux Amériques. Mais c’est une autre histoire… 😉

(© Nagihuin, via Wikimedia Commons)

Pour aller plus loin… 🔎🌎

Ce petit épisode de la série des « Il était une fois… » du blog centré sur l’histoire de l’Empire colonial espagnol est en fait extrait de ma grande série consacrée aux origines de la guerre de Sept Ans (1756-1763). Si le sujet des empires coloniaux et du « grand XVIIIe siècle » vous intéressent (ce fut en effet une période hautement charnière de l’histoire moderne), je vous oriente ainsi vers la découverte de cette riche série documentaire traitant de cet immense conflit, considéré par de nombreux historiens comme l’une si ce n’est “la” première guerre véritablement « mondiale » de l’Histoire. Un conflit qui débutera (et se propagera) en effet dans l’ensemble des empires coloniaux du monde, lui conférant ainsi une dimension planétaire et maritime inédite.

Une guerre constituant en outre le plus grand choc de l’intense conflit global qui opposera tout au long du XVIIIe siècle la France et la Grande-Bretagne pour la domination (de la mondialisation) du monde ; une suite ininterrompue de conflits, de Louis XIV à Waterloo, d’ailleurs qualifié de « Seconde guerre de Cent Ans » par certains historiens. Une passionnante série d’articles en forme de grande fresque historique, qui vous portera ainsi des Grandes Découvertes à la chute du Canada et des Indes françaises, et de la fondation des grandes empires coloniaux européens outremers et de la naissance de la mondialisation maritime et de la globalisation économique à l’émergence du capitalisme, du libéralisme et plus globalement d’un nouvel ordre mondial caractérisé par l’hégémonie planétaire britannique (sur les plans maritime, colonial, économique, culturel, géopolitique, etc.). Une grande série qui vous amènera aussi à mieux comprendre tant les racines de la guerre d’Indépendance américaine que celles de la Révolution française et des guerres napoléoniennes ; autant d’événements qui structureront décisivement notre monde contemporain !

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine de l’Espagne (et plus globalement du « Nouveau Monde »), en consultant les rubriques du site spécifiquement dédiées à ces domaines (accessibles ici : catégorie « Espagne » et catégorie « Nouveau Monde »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et documentés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, me permet de vivre et est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee