Sans rentrer dans un travail de thèse sur le sujet, cet article se propose de vous raconter en quelques mots la grande (r)évolution de l’organisation sociale et politique que rencontre la Grande-Bretagne de la fin du XVIIe siècle, et le nouveau fonctionnement institutionnel qui la structurera tout le siècle suivant (et avec elle, par extension, l’ensemble du monde colonial).

Au temps des Lumières et avant-même la Révolution française, l’Angleterre est en effet entrée dans une nouvelle ère de son histoire, qui vient de voir son système politique et institutionnel profondément modifié. Pour le comprendre, il nous faut remonter à la « Glorieuse Révolution » intervenue quelques décennies plus tôt, et aux profonds bouleversements que produit celle-ci sur le paysage politique britannique. Étudions un peu cela, et voyons les conséquences majeures que vont produire ces changements institutionnels non-seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi plus globalement pour l’Europe et même pour le monde entier !

La Glorieuse Révolution de 1688 et la destitution des Stuarts

Méconnue du grand public francophone, la Glorieuse Révolution de 1688-1689 compte probablement parmi les plus grand tournants de l’histoire des îles Britanniques. À l’occasion de ce formidable bouleversement du destin de la Grande-Bretagne, le souverain Stuart Jacques II – dont la dynastie occupe la Monarchie anglaise depuis le début du XVIIe siècle (et dont l’épouse venait de mettre au monde un héritier), est contraint à l’abdication par une coalition de figures du Parlement britannique et des autorités protestantes du pays. Autant de forces politiques qui craignent alors le maintien au pouvoir d’une lignée Stuart impopulaire, et surtout récemment convertie au catholicisme, au sein d’un pays désormais majoritairement protestant. Durant les années 1680 en effet, Jacques II a entrepris des réformes pour rétablir aux Catholiques du pays une partie de leurs droits (largement brimés par le développement de l’Église anglicane depuis le XVIe siècle). Le souverain a également dans l’optique de davantage les associer au pouvoir (en réouvrant notamment aux Catholiques les fonctions publiques). Une entreprise qui n’est pas du goût des leaders protestants du pays, qui craignent un retour en puissance des catholiques sur l’île britannique…

Pour écarter définitivement du pouvoir les Stuart pro-catholiques (et qui présentent en outre le fâcheux défaut d’être plutôt favorablement disposés envers le grand voisin français – qui se verrait bien quant à lui verrouiller l’Angleterre dans une position d’allié durable voire dans un rôle d’État-client…), cette même coalition offre le trône d’Angleterre à l’époux de la sœur (protestante) de Jacques II, un certain Guillaume III d’Orange-Nassau. Celui-ci est alors le stadhouder (c’est-à-dire le commandant en chef de l’armée) de la province de Hollande, la plus riche de toutes les Provinces-Unies (ce qui fait de l’héritier de la Maison d’Orange l’homme fort de la République batave depuis que sa faction a repris le pouvoir suite à l’invasion française de 1672). En quelques mois seulement, ce grand ennemi de la France de Louis XIV (et au grand désespoir de ce dernier) débarque ainsi en Angleterre à la tête d’une petite armée et, fort de ses soutiens politiques, est rapidement couronné nouveau roi d’Angleterre (presque sans effusion de sang, d’où l’expression de « Bloodless » ou de « Glorious Revolution »).

Un couple de protestants désormais placé sur le trône en lieu et place du trop-catholique Jacques II (Guillaume d’Orange et Mary II Stuart sont tous deux membres de l’Église d’Angleterre), le Parlement sécurise la position. En 1701, il vote le célèbre Act of Settlement (Acte d’établissement), qui garantit la succession de la couronne d’Angleterre aux seuls membres protestants de la famille royale, excluant de fait les membres catholiques de devenir souverains ! Guillaume et Mary meurent ensuite sans descendance, et c’est la reine Anne Stuart (1665-1714), sœur de Mary, qui lui succède sur le trône d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse en 1702. Lorsque la reine Anne meurt à son tour à l’âge de 49 ans, en vertu de l’Acte d’établissement de 1701, le trône revient à son cousin issu de germain, le prince-électeur de Hanovre, qui devient le roi George Ier de Grande-Bretagne et d’Irlande (1660-1727), souverain dont la lignée dynastique (dite « hanovrienne ») occupera cette place jusqu’au début du XXe siècle !

Avant la « Glorieuse Révolution », déjà, au milieu du XVIIe siècle, une première révolution anglaise…

Avant cette « seconde révolution anglaise », il y en avait déjà eu, à vrai dire, une première. Les Français ont tendance à l’ignorer, mais l’Angleterre a en fait réalisé, 130 ans avant la Révolution américaine et 150 ans avant la Révolution française, sa propre révolution. Durant cette période particulièrement troublée de l’histoire des îles Britanniques, les Anglais ont remis à plat l’ensemble de leur système institutionnel, exécuté leur roi, aboli la Monarchie et déjà établi une proto-République. Ils ont connu la guerre civile – plusieurs guerres civiles mêmes, et après plusieurs décennies d’instabilité, déjà posé les bases d’un nouveau système de monarchie constitutionnelle et de régime parlementaire qui sera bientôt appelé à devenir un modèle pour l’Europe entière.

Avant même de s’intéresser à cette première puis seconde révolution anglaise, il faut d’abord bien comprendre que l’Angleterre du début de l’ère moderne est, à l’image de l’Europe de la même époque, le lieu de profonds bouleversements (bouleversements qui ont au passage beaucoup à voir avec le fait que cette puissance longtemps secondaire du Vieux Continent s’érigera en l’espace d’à peine deux siècles au rang de première puissance mondiale… !). La première rupture historique – et même métahistorique – était en fait intervenue dès le règne d’Henri VIII. Resté célèbre pour avoir faire couper successivement la tête de plusieurs de ses femmes, ce roi Tudor mérite surtout l’intérêt pour avoir en quelque sorte « rompu les amarres » avec le Vieux Continent en établissant sa propre Église (anglicane) et en rompant avec la Papauté, mais davantage encore en fondant la nouvelle vocation maritime (et même océanique) de sa Nation – celle d’une Angleterre qui, au travers notamment de sa flambant neuve Royal Navy, a désormais le regard tout entier tourné vers la mer et les horizons lointains…

Après lui, vient le règne de la toute aussi célèbre reine Élisabeth Tudor, une sorte de « demi-siècle d’or » marqué par l’essor économique, la fondation des premières colonies en Amérique du Nord (Virginie, Nouvelle-Angleterre,…) ainsi que par une remarquable effervescence culturelle (c’est l’époque du théâtre de Shakespeare, des utopies philosophiques de Thomas More… les Historiens parlent d’ailleurs spécifiquement de « Renaissance anglaise » pour désigner l’épanouissement de la culture et des arts qui caractérise la période élisabéthaine !).

Après le règne-charnière des Tudors, l’arrivée sur le trône des rois Stuarts

Suite à cette « parenthèse dorée » de la seconde moitié du XVIe siècle, l’Angleterre et les îles Britanniques entrent toutefois à nouveau dans une période mouvementée de leur Histoire. Éteinte en lignée mâle (la reine Élisabeth est morte sans héritier), la célèbre dynastie des Tudors a laissé la place à une nouvelle dynastie d’origine écossaise, celle des Stuarts (la lignée qui donne à l’Écosse ses rois depuis la fin du XIVe siècle). Le nouveau souverain, Jacques Ier, règne de fait sur une population profondément fracturée par les divisions religieuses, à mesure que le protestantisme s’est enraciné mais aussi fragmenté en des dizaines de mouvances distinctes (on parle alors de « sectes » – presbytériens, anabaptistes, brownistes, millénaristes, indépendants, etc.), plus ou moins radicales vis-à-vis d’un catholicisme désormais minoritaire dans l’île (seule l’Irlande est demeurée très majoritairement catholique) :

Forme du protestantisme calviniste, le presbytérianisme apparaît sous le règne d’Élisabeth Ire […]. Dès la fin des années 1620, les presbytériens s’oppose aux réformes de cérémonie et de liturgie de l’archevêque William Laud, qu’ils jugent trop proches de celle de l’Église catholique romaine. Ils sont alors très nombreux à siéger au Parlement, mené par le presbytérien et président de la Chambre des Communes, John Pym. […] Les premiers groupes séparatistes éclosent dans les mêmes années que les presbytériens en réaction, eux aussi, à la politique religieuse d’État. […] Les baptistes apparaissent en 1608 sous l’égide de John Smyth, qui refuse le sacrement du baptême par un membre de l’épiscopat. Il se baptise lui-même avant de baptiser les membres de sa congrégation. Son action est une attaque frontale à l’Eglise établie d’Angleterre, car il démontre que les sujets n’ont pas besoin du clergé pour pratiquer les sacrements. Dernier groupe : les millénaristes – ou « chercheurs ». Ils émergent sous le règne de Jacques Ier. Cette secte médiévale, qui attend le retour imminent de Jésus-Christ sur la terre et qu’il y règne avec ses saints, est simplement une remise au goût du jour pour retrouver de la visibilité à la faveur du puritanisme. […] Les indépendants émergent discrètement sous le règne d’Élisabeth Ire. On retrouve beaucoup de leurs membres dans les communautés presbytériennes séparatistes réfugiées aux Pays-Bas quand Jacques Ier était souverain. Calvinistes orthodoxes sur le plan théologique, ils rejettent bientôt tout système de hiérarchie. Les indépendants affirment tellement bien leur spécificité qu’ils finissent par se constituer en parti religieux, mais aussi politique. […] L’hostilité des indépendants aux divertissements est incessante. Ils défendent une Église autonome de l’État. Ils préfèrent se constituer en congrégations plutôt qu’en assemblées pour gérer les affaires religieuses de la société. Sur ce chapitre, ils se différencient dans les années 1640 du groupe des presbytériens, dont ils faisaient d’abord partie. […] Olivier Cromwell est resté dans les mémoires comme l’archétype du puritain anglais dit « indépendant » […].

Sabrina Juillet Garzón, extrait de l’article « Sectes : la course au puritanisme » publié dans le numéro spécial du magazine Historia « Cromwell, la république anglaise », pp. 72-73

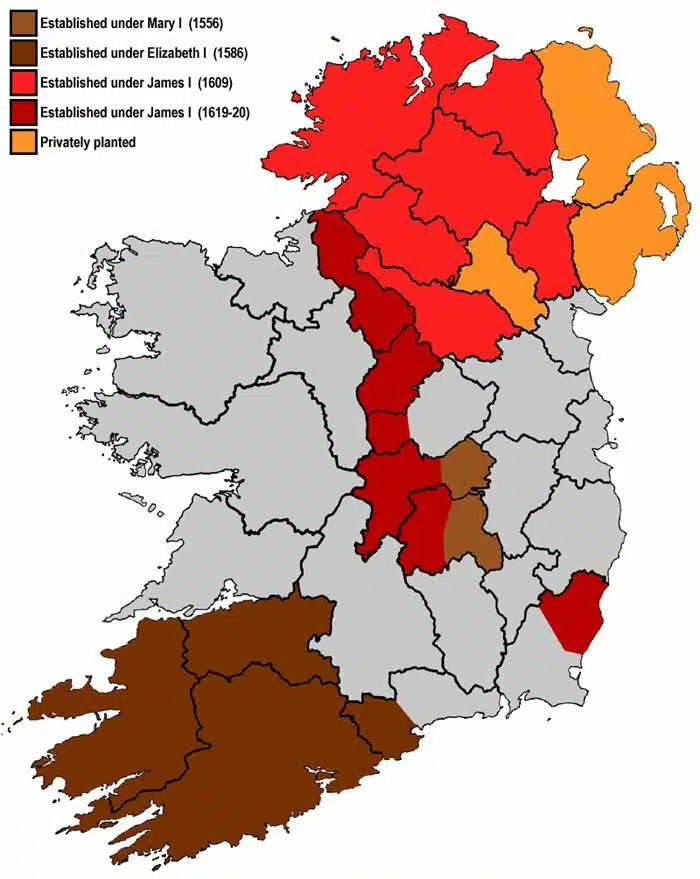

Afin d’unir la Grande-Bretagne et ses peuples, Jacques Ier Stuart – qui est donc à la fois roi d’Angleterre et roi d’Écosse – va tenter de fédérer ses sujets autour d’une Église unifiée (à ce moment, chaque royaume a déjà sa propre Église – presbytérienne pour l’Écosse et anglicane pour l’Angleterre), mais aussi lancer une vaste entreprise de colonisation de l’Irlande catholique (la constitution d’un ennemi commun restant historiquement un efficace moyen de souder des populations en disharmonie d’intérêts…). Son fils et successeur, Charles Ier, qui arrive au pouvoir en 1625, va reprendre – avec moins de talent… – la politique de son père.

Le règne de Charles Ier – jusqu’à sa tragique condamnation à mort et décapitation en 1649 – est marqué par l’adversité avec le Parlement anglais, alors l’institution la plus importante de la Monarchie après la Royauté. Fondé à l’époque de l’invasion réussie de Guillaume le Conquérant puis de l’établissement des Normands sur l’île, le Parlement a essentiellement un rôle fiscal (le roi doit obtenir son accord pour décider la levée de nouveaux impôts). Constitué de deux chambres – la Chambre des Communes (chambre basse) et la Chambre des Lords (chambre haute), il est tout sauf un organe démocratique : ses membres sont tous issus de l’aristocratie anglaise, et représentent respectivement le pouvoir de la haute noblesse et du clergé (Chambre des Lords) d’une part, et celui des bourgs et des villes – c’est-à-dire de la petite noblesse et de la bourgeoisie montante (Chambre des Communes) d’autre part – pour faire très simple.

Il faut bien comprendre qu’en ces temps où la centralisation du pouvoir s’accélère et où les anciens États féodaux se transmutent progressivement en États « modernes », la question de la fiscalité est tout sauf un simple sujet d’ajustement. En cette période de grand essor des activités maritimes (et du commerce qui l’accompagne), les États sont appelés à développer leur propre marine (de guerre et marchande) ; or la construction du moindre navire coûte affreusement cher (un vaisseau de ligne du XVIIe siècle engloutit à lui seul l’équivalent d’une petite forêt et est équipé d’autant de canons qu’une armée terrestre entière… !). De même, au tournant de la Renaissance, avec l’évolution de l’art de la guerre, l’artillerie est devenue une composante incontournable des champs de bataille – un nouveau système d’armes que seuls les États ont véritablement la capacité de se payer (ce poids croissant de l’artillerie dans la guerre moderne participant au passage à expliquer l’affaissement du pouvoir des seigneurs au profit des grands États centralisés durant l’ère moderne !).

L’État moderne naît des nécessités nouvelles et impérieuses de la guerre : l’artillerie, les flottes de combat, les effectifs en hausse en rendent la conduite de plus en plus onéreuse. La guerre, mère de toutes choses, bellum omnium mater, a fabriqué aussi la modernité.

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, p. 440

Vous l’avez compris, les États modernes, pour se payer leurs canons, leurs navires, leurs armées qui se professionnalisent – mais aussi le train de vie souvent fastueux de leurs rois et de leurs Cours –, génèrent des volumes de dépenses de plus en plus considérables, qui les obligent à repenser et réformer en profondeur leur fiscalité (historiquement, des civilisations mésopotamiennes à la Rome antique, et de la France des Capétiens à l’Angleterre moderne, c’est d’ailleurs largement au travers de l’outil fiscal – ainsi que notamment du champ de la justice – que se seront structurés les États et les pouvoirs centraux). Le problème pour les Rois centralisateurs, c’est que cette démarche de modernisation de la fiscalité se heurte généralement aux intérêts en place, à l’ensemble des « privilèges » socioéconomiques hérités de l’époque médiévale, et à une noblesse féodale et à une haute bourgeoisie qui n’ont guère envie d’être imposés là où ils ne l’ont jamais été – et qui ont ainsi beau jeu d’en appeler à la « tradition » et aux « coutumes » pour ne tout simplement pas payer plus d’impôts (ou en tout cas a minima souhaitent-ils avoir la main sur l’évolution de cette fiscalité… !). C’est ce que l’historien Edmond Dziembowski nomme « l’éternel conflit » : celui qui voit se dresser contre un pouvoir qui se centralise la société (et tout particulièrement son élite et sa classe possédante) attachée à ses privilèges. Un conflit dont la résolution politique aura souvent tendance, dans l’Histoire, à déboucher sur des révolutions…

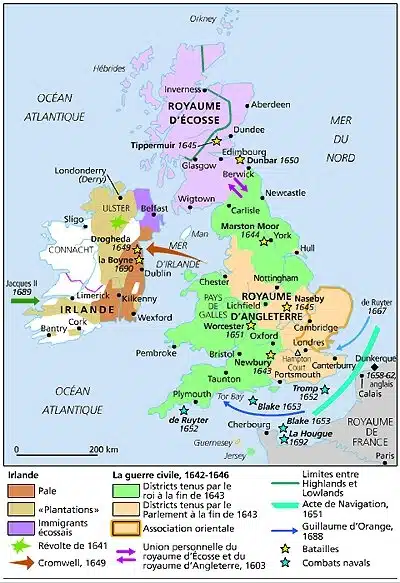

Cette dynamique et contre-dynamique d’un pouvoir central modernisateur qui, en souhaitant bâtir un État plus solide et plus efficace (notamment sur les plans fiscaux et institutionnels), va susciter contre lui une « réaction conservatrice », c’est précisément (à l’image de ce que connaîtra également en profondeur la France d’Ancien Régime), ce qui va arriver à l’Angleterre de Jacques puis de Charles Stuarts. Durant près de deux décennies, Charles Ier est en effet parvenu à financer sa politique et sa Cour (fastueuse – l’homme est notamment un passionné d’art) en se passant peu ou prou de l’aval du Parlement, s’appuyant astucieusement sur d’anciennes coutumes fiscales remises au goût du jour. Au début des années 1640 néanmoins, le soulèvement de l’Écosse contre sa politique d’uniformisation religieuse et même l’invasion du nord de l’Angleterre par une armée écossaise (qui en 1641 occupe Newcastle et coupe de ce fait l’alimentation en charbon de Londres…) initie la guerre dite « des Trois Royaumes », prélude à la guerre civile. Pour monter une armée, Charles Ier a besoin de lever des fonds, et donc de rétablir les mécanismes traditionnels du jeu parlementaire. C’est là que les choses vont dégénérer.

L’Angleterre du XVIIe siècle : un pays segmenté par les religions

Le sujet à lui seul pourrait lui aussi faire l’objet d’un article entier. Essayons de le résumer de façon succincte. Pour comprendre la détérioration spectaculaire des relations entre le Roi et l’élite parlementaire, il faut comprendre là encore les dynamiques tant politiques que religieuses (les deux sont alors consubstantiellement liées) qui traversent l’Angleterre de l’époque. Depuis le milieu du XVIe siècle en effet, suite à la diffusion puis à l’implantation de la Réforme protestante à toute l’Europe, le pays a fondé sa propre Église : l’Église anglicane, sorte de compromis entre catholicisme et protestantisme (l’anglicanisme pouvant se voir grosso modo comme un calvinisme qui conserve un certain nombre de rites et de principes catholiques, notamment tout son système épiscopal – présence d’évêques, hiérarchie ecclésiastique, etc.). Il existe cependant au XVIIe siècle une fraction montante au sein des élites protestantes du pays, en particulier celles composant le mouvement dit « puritain », qui souhaiterait débarrasser définitivement l’État anglais de son « reliquat catholique ». Les Puritains – pour ne citer qu’un exemple – sont très critiques envers le tropisme « romain » et « papiste » (entendre catholique) qu’exprimerait Charles Ier au travers de son goût pour la peinture et les arts originaires du Continent. De même, son épouse Henriette-Marie (qui n’est nulle autre que la fille d’Henri IV et de Marie de Médicis !) est d’origine française, et pire encore : catholique ! Les puritains s’opposent également au pouvoir encore important des évêques, militant pour une Église anglicane plus « démocratique » et horizontale, et débarrassée de ses rites catholiques subsistants. De même, sur le plan politique, cette élite très représentée au sein de la petite noblesse (la fameuse gentry) et d’une bourgeoisie marchande alors en plein essor, souhaiterait être davantage associée à la « gestion des affaires » du pays, et milite pour un pouvoir davantage partagé entre le Roi et le Parlement (un principe au demeurant déjà ancré dans la tradition politique anglaise depuis la Magna Carta de 1215) :

En Angleterre, les sectes se multiplient et guettent le retour du Messie. Dans ce monde protestant angoissé, qui craint pour sa survie, on a l’intuition que les forces du mal sont en train de progresser à la faveur de la contre-offensive de la Papauté et des forces catholiques de l’empereur et du roi d’Espagne. […] Comme beaucoup d’Anglais, [les leaders du mouvement puritain] souhaitent se rapprocher d’une forme de calvinisme et, surtout, trancher définitivement tout lien avec le catholicisme. Il faut comprendre qu’à l’époque l’antipapisme reste virulent, et le complotisme très en vogue : on voit le Pape et ses bras armés espagnols dans tous les mauvais coups. Comme lors du complot d’ailleurs bien réel du Gunpowder de 1605 ! Un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d’Angleterre et le Parlement, au cœur de Londres, par un groupe de catholiques. L’antipapisme et l’antihispanisme resurgissent violemment lors de la révolte irlandaise de 1641, où des centaines d’imprimés rapportent le martyr, souvent imaginaire, de colons protestants anglais, victimes par ailleurs bien réelles. La culture politique anglaise du XVIIe siècle s’est amplement construite sur ces antagonismes. […] Il faut comprendre que c’est toute l’époque qui est intolérante en matière religieuse dès lors qu’on pose les rapports entre l’État et l’Église ou les Églises.

Stéphane Haffemayer, dans un entretien donné au magazine Historia pour son numéro spécial « Cromwell, la République anglaise », pp. 35-37

Comme les réformateurs protestants rejetaient la hiérarchie de l’Église catholique, ils s’orientèrent vers une structure politique et administrative plus égalitaire, codifiée par Jean Calvin dont les enseignements inspirèrent les croyances des puritains et des séparatistes, qui finirent par établir les colonies de la Nouvelle-Angleterre dans ce qui allait devenir les États-Unis.

Joshua J. Mark, « Dix choses à savoir sur la Réforme protestante », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

* * *

Quand les dissensions politiques dégénèrent en guerre civile

Le problème pour Charles Ier, c’est que le mouvement puritain (et plus globalement les partisans d’un approfondissement du pouvoir parlementaire) sont très représentés au sein du Parlement. Rapidement, d’ailleurs, l’adversité tourne au choc frontal. En 1640, trois semaines seulement après l’avoir convoqué, Charles dissout le Parlement, puis en reconstitue un nouveau. Deux ans plus tard, aggravée par la crise irlandaise (l’île est entrée en rébellion), la situation finit par atteindre son point de rupture : Charles quitte Londres et le pays entre en guerre civile. Durant les six années qui vont suivre (1642-1648), forces royalistes et parlementaires vont s’affronter aux quatre coins du sol anglais. De cette séquence va émerger un autre homme qui va marquer à tout jamais l’histoire de l’île : Oliver Cromwell.

Issu de la gentry (la petite noblesse anglaise), Cromwell est un ancien parlementaire ayant rejoint l’armée dès les débuts de la guerre civile. Il va s’y illustrer dans les combats contre les troupes royalistes, avant de s’imposer comme l’un des principaux généraux de la nouvelle armée professionnelle fondée par le Parlement (la New Model Army). Élu une première fois député en 1628 avant de siéger au « Long Parliament » en 1640, il s’y fait remarquer par de longues diatribes contre la tyrannie du roi et contre le clergé, et par ses professions d’une stricte foi puritaine. Lorsque la guerre civile éclate en 1642, il lève à ses frais une troupe de cavaliers qu’il a organisée selon des principes démocratiques (officiers élus par la troupe, discussions idéologiques…), ceux que l’on nomme les Ironsides (« côtes de fer »). Sous les ordres de lord Thomas Fairfax, Cromwell s’illustre à la bataille de Marston Moor le 2 juillet 1644 et à celle de Newbury en octobre. Le Parlement le nomme alors lieutenant-général de cavalerie. Puis le charge, en 1645, de réorganiser l’armée sur le modèle de ses propres troupes : c’est ce que l’on appellera la New Model Army. Ses talents militaires mais aussi sa foi profonde (c’est un fervent puritain animé d’un véritable mysticisme – il est intimement convaincu d’être l’instrument de la volonté divine et il fait partie d’une faction dont les membres se font appeler les « Chrétiens de l’Ancien Testament ») vont contribuer à sa popularité et spectaculaire montée en grade au sein de l’armée parlementaire, dont il termine commandant en chef à la fin des années 1640. À ce moment, ce brillant général animé par l’idée que le peuple anglais constitue le nouveau peuple élu et se considérant lui-même comme le « Moïse » de son temps (et l’Angleterre comme le nouvel Israël) a émergé comme l’homme fort du camp parlementaire.

La défaite du camp royaliste et l’exécution de Charles Ier

De son côté, défait sur le champ de bataille – et désormais captif –, Charles Ier opte pour la conciliation avec ses adversaires. De retour à Londres et entré à nouveau en négociation, il accepte maintenant la plupart des réformes proposées par les parlementaires. Mais Cromwell et la frange la plus radicale des Puritains et du camp réformiste ne l’entendent pas ainsi : à la fin de l’année 1648, l’armée destitue la fraction la plus modérée du Parlement et fait juger le roi pour haute trahison (certains historiens du XIXe siècle ont d’ailleurs parlé de « révolution puritaine » pour désigner la période). Suite à ce véritable coup d’État, et après un procès rapide (dont Charles Ier va contester jusqu’au bout la légitimité-même et ne se défendra à vrai dire même pas des graves accusations proférées contre lui), le souverain Stuart se voit condamné à mort. À la stupeur de l’Europe entière, il sera exécuté quelques semaines plus tard, au début de l’année 1649 – au moment même où la France du jeune Louis XIV est traversée par les troubles de la Fronde.

Dès les débuts de la guerre civile, on fait la guerre au Roi, certainement pas à la Monarchie. Ce sont les trahisons successives de Charles Ier qui mènent à l’impasse politique. La publication d’une partie de sa correspondance privée avec la reine, saisie sur le champ de bataille, révèle au grand jour sa duplicité. Aux yeux d’une partie de l’opinion, le roi est indigne et ne vise que son bien particulier. C’est la même mésaventure que connaît Louis XVI en 1792 après l’ouverture de son armoire de fer…

Stéphane Haffemayer, dans un entretien donné au magazine Historia pour son numéro spécial « Cromwell, la république anglaise », p. 39

En arrêtant le roi, en le détrônant et en le faisant juger pour tyrannie et haute trahison, le Parlement désormais mené par les indépendants, devient le « parti » unique du gouvernement d’Oliver Cromwell. Sous leur influence, les théâtres sont fermés, Noël n’a plus lieu d’être célébré et les foires sont interdites le dimanche dans le cadre d’un respect strict de ce jour exclusivement dédié à Dieu.

Sabrina Juillet GarzÓN, extrait de l’article « Sectes : la course au puritanisme » publié dans le numéro spécial du magazine Historia « Cromwell, la république anglaise », p. 73

L’expérience du Commonwealth

C’est alors que l’Angleterre achève d’entrer dans la Modernité : quelques jours seulement après avoir été le premier État moderne à exécuter son roi, la Chambre des Communes dominée par les Puritains radicaux abolit la Chambre des Lords (émanation pour rappel de la haute noblesse et de l’épiscopat), puis la Monarchie le lendemain (le Parlement avait également aboli l’Église d’Angleterre quelques mois plus tôt). Ce Parlement réduit centré autour de la figure et du camp politique de Cromwell fonde alors le « Commonwealth d’Angleterre », proto-République moderne dont le pouvoir est organisé autour de la Chambre des Communes (qui a vocation à en demeurer l’autorité suprême) et d’un organe exécutif appelé le Conseil d’État (en pratique largement sous l’influence d’une armée exerçant à ce moment un poids considérable sur le pouvoir politique).

En dépit de son principe parlementaire, Cromwell devient l’homme fort de ce régime aux allures de junte théologico-militaire, qui finira par lui confier les pleins pouvoirs à partir de 1653 (entre cette date et 1659, celui-ci s’apparentera ainsi à une véritable dictature – au sens antique du terme –, aux mains de Cromwell puis de son fils). Suite à la proclamation du Commonwealth (terme qui servira plus tard à désigner la communauté des anciens pays ayant composé l’Empire britannique des XVIIIe et XIXe siècles), la situation politique des îles Britanniques est en effet demeurée très compliquée : la guerre civile déchire encore de nombreuses régions du pays fidèles à la Monarchie, tandis que l’Irlande est entrée de son côté en rébellion ouverte (Cromwell s’y démarquera d’ailleurs par une répression féroce, qui hante encore les mémoires des Irlandais modernes…).

Après l’exécution du roi le 30 janvier 1649 et la fin de la monarchie le 8 février, Oliver Cromwell va franchir une à une toutes les marches qui vont le conduire à un pouvoir de plus en plus absolu. Il mène une guerre acharnée contre l’Irlande catholique. Le 19 mai 1649, il proclame la République, ou Commonwealth. Il s’agit plus largement d’une communauté humaine fondée sur l’idée de bien commun et de prospérité mutuelle. Au début du Commonwealth, le pouvoir était principalement dévolu au Parlement et à un Conseil d’État. Mais en 1653, après la dissolution forcée du Parlement, le Conseil de l’Armée fit d’Oliver Cromwell le Lord Protector d’un « Commonwealth d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande », inaugurant la période maintenant connue sous le nom de Protectorate.

Sur le plan religieux, Cromwell impose ainsi un quasi-despotisme puritain et fait régner l’austérité. Mais il pratique une certaine tolérance, sauf évidemment à l’égard des catholiques. Les massacres commis par ses troupes durant la répression de la révolte de l’Irlande demeurent encore en mémoire. Il reste pour autant bienveillant envers les divers courants du protestantisme. D’ailleurs, en bon protestant puritain lecteur assidu de l’Ancien Testament, il abolit en 1656 le décret de 1290 qui avait expulsé la communauté juive d’Angleterre. Les Juifs peuvent donc revenir vivre librement en Angleterre.

En 1658, le Parlement – qui a été rétabli en 1656 pour voter les crédits de guerre contre la très catholique Espagne – demande à Cromwell de rétablir la monarchie à son profit. Il refuse mais accepte de nommer son successeur, qui sera son fils Richard. Oliver Cromwell meurt à Londres en 1658, victime d’une septicémie due à une infection urinaire, facilitée par la malaria. Cromwell laisse une impression contrastée chez les historiens. Certains le voient comme un tyran et d’autres comme le précurseur des démocraties et républiques à venir, ainsi que le rédacteur d’un texte qui peut s’apparenter à une Constitution. Son fils Richard Cromwell (1626-1712), qui est loin d’avoir son charisme, lui succède après sa mort pendant 8 mois comme Lord Protector. Il renonce à sa fonction dès le 25 mai 1559. Après cette abdication, s’ensuit une période de troubles où le pays faillit sombrer dans le chaos le plus absolu. Le général Monck rappelle alors le Long Parlement, qui propose le trône d’Angleterre et d’Écosse à Charles Stuart, aboutissant ainsi à la Restauration anglaise, en 1660.

Extrait du dossier « Cromwell et le Commonwealth », figurant en annexe du tome 4 de la série de BD L’épopée de la Franc-Maçonnerie (éditions Glénat)

Pour autant, malgré sa courte décennie d’existence, le nouvel « État libre anglais » va considérablement réformer le pays et produire toute une série d’innovations en de nombreux domaines : en plus d’expérimenter un nouveau modèle de répartition des pouvoirs, l’Angleterre s’engage dans une grande politique de développement économique et commercial (caractérisée par le soutien au secteur manufacturier et de réformes favorables à l’essor du commerce et de l’activité marchande) en parallèle d’un véritable coup de barre en direction de l’outremer. Sous le Protectorat de Cromwell, la Marine connaît un essor spectaculaire : on met en chantier plus de navires durant la décennie 1650 que durant toutes les années de règne de Jacques et de Charles Stuart réunies, tandis que parallèlement au renforcement de sa flotte de guerre et marchande, l’État anglais mène une politique proactive en direction des grands marchands et financiers d’Amsterdam pour les débaucher et les faire s’installer à Londres… De nombreux efforts et moyens sont aussi orientés en direction des jeunes colonies anglaises d’Amérique, tandis que concernant les Antilles, Cromwell dessine les contours d’un ambitieux plan visant à rien de moins qu’à arracher intégralement l’espace Caraïbes (et notamment Saint-Domingue) aux Espagnols (en pratique, l’Angleterre parviendra en 1655 à s’emparer de la Jamaïque espagnole, qui sera transformée en profitable “île à sucre” et deviendra au XVIIIe siècle la perle des Antilles anglaises).

En réalité, les années 1640 et 1650 sont une période décisive pour la construction intellectuelle et économique de l’Angleterre. On ne peut pas revenir en arrière sur les acquis enregistrés dans le champ des techniques et la pensée scientifique.

Stéphane Haffemayer, dans un entretien donné au magazine Historia pour son numéro spécial « Cromwell, la république anglaise », p. 39

* * *

Mais au-delà de cet important tournant économico-maritime que la Glorieuse Révolution de 1688-1689 viendra parachever quatre décennies plus tard, c’est avant tout sur le plan politique et institutionnel que l’Angleterre accouche d’une franche modernité. En effet, avant même l’expérience de la république cromwellienne, dans le dur des événements de la guerre civile, des débats très avant-gardistes avaient traversé les têtes pensantes de l’armée et du Parlement. Chevilles ouvrières des victoires parlementaires, ce sont en particulier les soldats – dont certains ont développé une conscience politique aigüe, qui vont profiter du contexte de crise politique durable pour mettre sur la table de nouvelles idées de fonctionnement du pays (idées qui dépasseront souvent de très loin les objectifs politiques de l’élite parlementaire ayant mené la rébellion…).

(©rédit illustration : magazine Historia)

Au sein des forces parlementaires, certains considèrent que le peuple doit avoir son mot à dire dans la future organisation du pouvoir (une bien drôle d’idée… !). Dans le cadre des conseils réguliers qui se tiennent à l’église londonienne de Putney en 1647, des échanges passionnés ont lieu entre les différentes factions représentant l’armée et les parlementaires. Auditionnés sur leurs revendications, de nombreux simples soldats, soutenus par des civils londoniens, réclament une démocratisation des institutions reposant sur le principe d’une souveraineté populaire. Parmi eux, le fameux collectif des « niveleurs » – sorte de soviets avant l’heure –, a même travaillé et produit rien de moins que l’équivalent d’une Constitution écrite, intitulé l’Agreement of the People (« l’Accord du Peuple »), porteuse de principes nouveaux visant à régler la situation politique de la nation (parmi les propositions formulées, on peut citer : la dissolution et le renouvellement biennal du Parlement, l’élection des députés proportionnellement à l’importance démographique des comtés, la liberté religieuse, des mesures contre la corruption,…). Encore plus remarquable pour l’époque : l’Agreement et les niveleurs poussent à la mise en place du suffrage universel, ainsi que d’un ensemble de droits politiques spécifiques au peuple (notamment celui de se révolter contre un roi considéré avoir trahi son peuple, de même contre de potentielles « lois injustes » du Parlement – autant de notions que l’on retrouvera un siècle plus tard au centre de la philosophie de la Révolution américaine (avec notamment la légitimité des Insurgents à se dresser contre l’oppression du roi d’Angleterre), de même que dans la Révolution française et notamment dans le célèbre article de la Constitution de 1793 stipulant que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple […] le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »).

Malheureusement pour les niveleurs (et globalement pour les partisans de l’instauration d’une véritable démocratie parlementaire), leur « radicalité » leur vaudra une violente purge de la part du commandement de l’armée, éliminant d’une traite les meneurs du mouvement (ces derniers militaient il est vrai aussi pour l’abolition de la Monarchie ainsi que pour une répartition plus équilibrée de la terre…). Les enjeux socioéconomiques et la question de la propriété auront bien sûr fortement pesé dans l’équation : le Parlement demeure rappelons-le une pure émanation de l’aristocratie anglaise (alors encore dominée par les grands propriétaires terriens concentrant l’essentiel du foncier du pays). Dans une Angleterre où seuls les propriétaires possédant un revenu foncier conséquent ont le pouvoir d’élire les parlementaires, ces derniers – qu’ils siègent à la Chambre des Lords ou des Communes – demeurent sans surprise de fervents conservateurs de l’ordre social. Qui plus est, sur la question de l’Église, les militaires auront milité pour une liberté religieuse (notamment vis-à-vis des sectes protestantes) allant bien au-delà de ce qu’en envisageaient les presbytériens, majoritaires au Parlement. Comme le souligne avec justesse l’historien Stéphane Haffemayer, entre le peuple et l’élite rebelles, le « consensus politique se sera révélé impossible, butant sur la question de la propriété à l’origine du pouvoir », ainsi que sur celle du libre-culte. L’occasion d’apprécier au passage combien, de tout temps et en tous lieux, cette question du partage de la richesse ainsi que de la propriété et de ses limites est universelle – elle figurera à cet égard au cœur des débats de la Révolution française…

NOTA BENE : avant de susciter potentiellement de mauvaises interprétations à ce que je m’essaie à vous résumer ici, posons quelques précisions méthodologiques. La notion de « Modernité » employée dans cet article n’est pas à entendre dans le sens justement « moderne » du terme, mais historique. La Modernité, historiquement, c’est ce qui s’oppose à la Tradition – les deux formant une sorte de couple dialectique. Dit très trivialement, la Tradition, c’est ce que l’on a toujours fait, c’est l’usage, la coutume, le fonctionnement hérité de nos aïeux (la tradition politique anglaise, par exemple, depuis longtemps, c’est une forme spécifique de Monarchie). La Modernité, au contraire, c’est de rompre avec la façon dont l’on a toujours fait les choses. C’est une rupture. Couper la tête du Roi et instaurer une République en lieu et place d’une Monarchie multiséculaire, par exemple, effectivement, c’est une rupture.

Rupture, révolution, modernité,… ne sont pas pour autant mécaniquement synonymes de « bien » (ni de mal non plus, d’ailleurs). Je me dois de le préciser car nous avons en effet tendance dans notre monde contemporain à associer le terme « moderne » avec l’idée de quelque chose qui va forcément dans le sens d’un « progrès », d’un « mieux » (Progrès sur la base de quels critères d’ailleurs ? Et mieux par rapport à quoi et pour qui ? Tout cela reste vous le comprenez bien un vaste débat…). Gardez-vous donc d’associer aux mots un sens qui n’est pas historiquement le leur. Lorsque dans cet article j’évoque la « Modernité » de l’Angleterre du XVIIe siècle, il faut ainsi bien garder à l’esprit que je l’emploie dans sa connotation historique – car bien sûr, cette modernité restera duale, voire discutable sur le plan philosophique. L’Histoire montre en effet que la Tradition peut parfois être, en certains cas – et sur la base de nos critères actuels –, plus « civilisée » et « progressiste » que la Modernité. Il ne nous appartient pas de le juger ici. Je me suis attaché dans cet article à tenter de vous raconter ce qui a été, de la façon la plus factuelle et la plus objective possible. Chacun restera libre de juger si cette « Modernité anglaise » a, précisément, été ou non, un progrès et quelque chose de « bien » pour la civilisation moderne (et comme souvent en philosophie, la réponse ne sera probablement pas oui ou non de façon nette et définitive, mais plutôt peut-être des nuances de oui et de non selon les aspects et la perspective considérés).

Vingt ans de guerre civile aboutissant à la restauration des Stuarts

Revenons à notre Angleterre. En 1660, suite à la mort de Cromwell, une nouvelle crise politique aboutit à la restauration de la Monarchie, c’est-à-dire en quelque sorte à un retour à la case départ (c’est d’ailleurs étymologiquement ce qui signifie une « révolution », terme jusque-là surtout employé par les astronomes pour désigner le tour que fait un astre par rapport à lui-même). Dans le contexte d’une Grande-Bretagne toujours profondément divisée, et contre la promesse d’un Parlement libre et de la tolérance religieuse, c’est le jeune Charles II Stuart, fils aîné du défunt Charles Ier, qui remonte sur le trône. À sa mort en 1685, après un règne plutôt populaire, ce sera son fils, Jacques II, qui lui succèdera à son tour. Après presque vingt années de guerre civile, un coup d’État réussi, une expérience de gouvernement “quasi-républicain” réalisée, une tentative de redistribution de la richesse manquée, un suffrage universel envisagé, un pouvoir parlementaire renforcé et une première petite révolution économique engagée, les Stuarts se voient ainsi de retour à la tête de l’île Britannique. Pour un temps…

Le débarquement de Guillaume d’Orange en Angleterre : une « opération géopolitique » qui s’inscrit dans le contexte plus large de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697)

Cette première grande parenthèse historique refermée (mais impérativement nécessaire pour poser les bases de ce qui va suivre), revenons-en maintenant à notre « Glorieuse Révolution » de 1688, et au nouveau tournant que constitue cette dernière dans l’Histoire de l’Angleterre moderne.

Si la Glorieuse Révolution est, comme vous l’avez compris, de nature dynastique (avec la destitution des Stuarts), elle s’inscrit néanmoins plus largement dans le grand contexte géopolitique de la fin du XVIIe siècle, sur lequel il nous convient de revenir aussi un instant afin d’en bien saisir la portée. En effet, le débarquement d’un dirigeant hollandais pour prendre possession de la Couronne britannique ne sort pas de nul part, et a étroitement à voir avec l’évolution des rapports de force en Europe induit par les politiques et guerres louis-quatorziennes. Depuis le début de son règne en effet, le Roi-Soleil s’active à sécuriser le royaume dont il a hérité de son père, au travers d’une politique relativement agressive envers ses voisins. L’objectif est de rendre la France plus facilement défendable en rationnalisant ses frontières, via la fameuse « politique des réunions ». Mais la méthode employée (qui combine utilisation abusive de moyens légaux, menaces et conquêtes militaires) finit par lui aliéner toute l’Europe, et notamment les deux grandes puissances rivales – et voisines – de Louis XIV que sont les Provinces-Unies et le Saint-Empire romain germanique, qui voient dans ce dessein (non sans raison) l’affirmation des ambitions hégémoniques de la France louis-quatorzienne sur le continent :

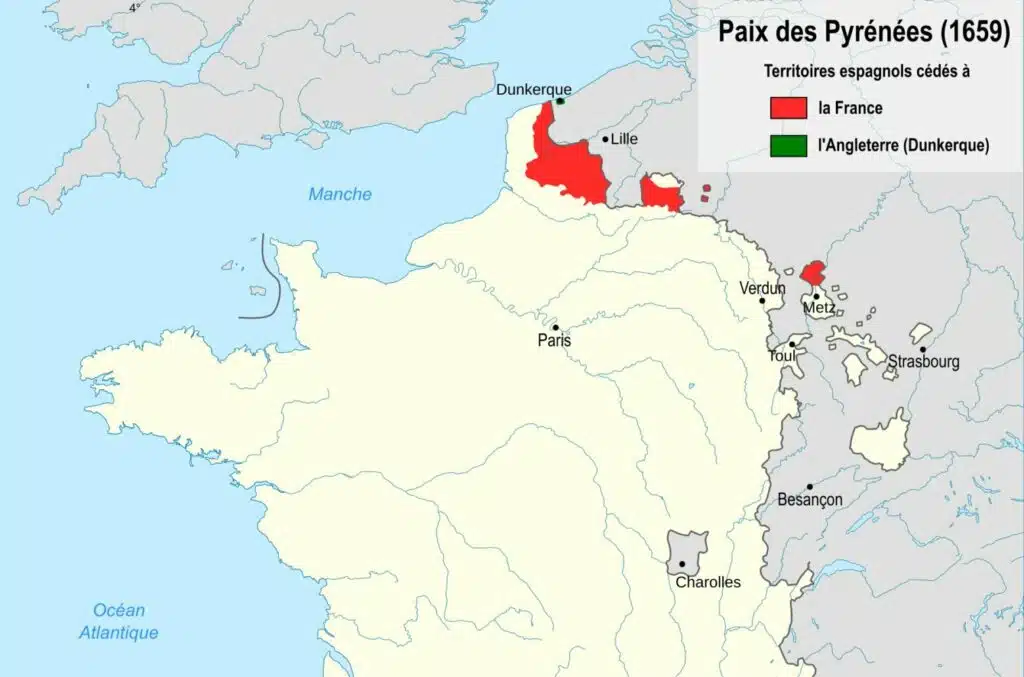

En 1672, Louis XIV (1638-1715) va avoir 34 ans. Auréolé des succès récents et ininterrompus de ses armées depuis 1658, il compte imposer la France comme l’arbitre de l’Europe, afin de parachever la politique de remontée en puissance entamée sous le règne de Louis XIII et le ministériat de Richelieu. […] Craignant de voir l’hégémonie de Madrid remplacée par une autre, les Provinces-Unies ne cessent d’œuvrer au cours de la guerre de Dévolution pour empêcher une expansion excessive de la France. […] Dès 1669, Louis XIV opère une politique d’isolement des Provinces-Unies et de préparation de la guerre à venir [la guerre de Hollande, qui durera de 1672 à 1678, NDLR]. Après sept ans de conflit, la France sort grande gagnante et consolide ses frontières. Au nord, l’obtention de places fortes (Cassel, Ypres, Cambrai, Condé, Maubeuge, Valenciennes) met enfin Paris à l’abri. À l’est, la France annexe la Franche-Comté et poursuit l’occupation de la Lorraine (restituée à Léopold, fils de Charles V, en 1697). Cela facilite dans les années qui suivent la « politique des réunions ». Louis XIV gagne enfin quelques îles dans les Caraïbes : Tobago, Trinidad, plus Saint-Vincent, Dominique et Sainte-Lucie, concédées par Londres. La guerre de Hollande, au final, consacre plus l’hégémonie de la France qu’elle n’en fait l’arbitre de l’Europe. Car Louis XIV, plutôt que de jouer l’apaisement, reprend ses agressions après 1679, dont les points d’orgue sont l’annexion sans combat de Strasbourg en 1681 et le siège de Luxembourg en 1684. Et les guerres de coalition reprennent dans la foulée… […]

Extrait du magazine Guerres & Histoire n°61, dossier « La guerre de Hollande », pp. 63-70

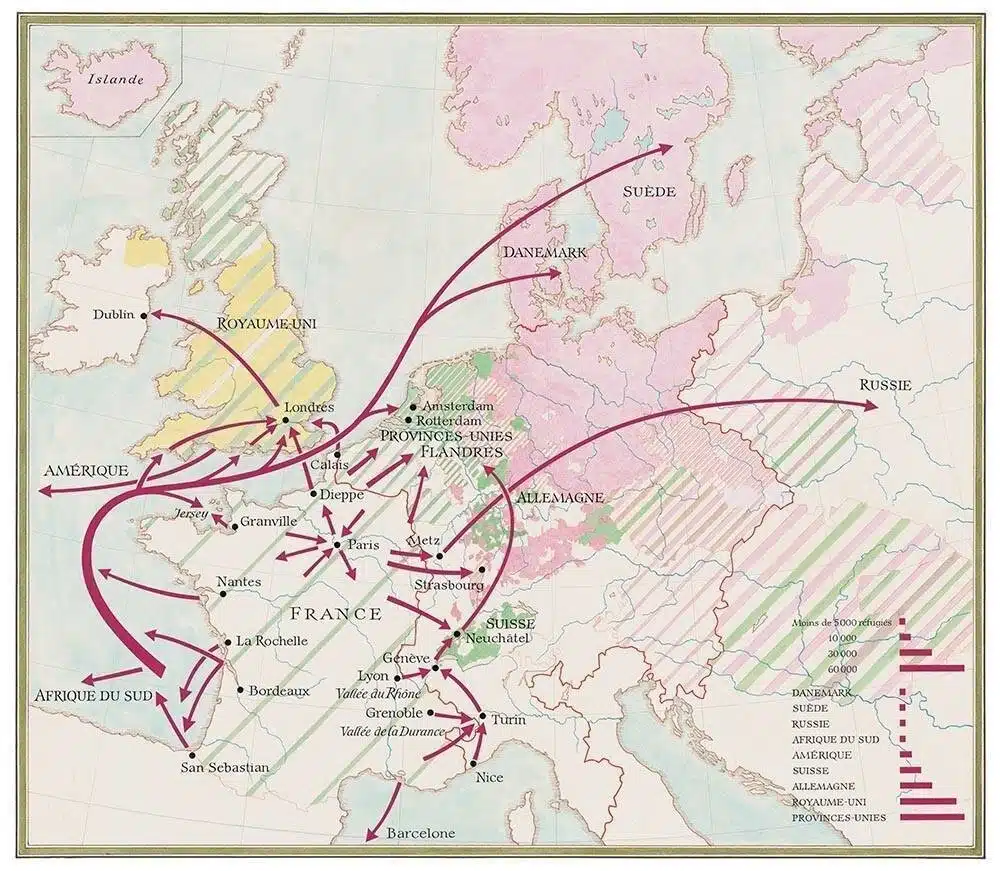

La défiance du concert européen contre Louis XIV va encore augmenter d’un cran en 1685 avec la révocation de l’édit de Nantes. Ce qui est alors perçu par l’Europe protestante comme un acte de persécution injustifiée des huguenots français et la diaspora que leur exil massif au sein des grands pays protestants va engendrer va en effet achever de convaincre collectivement l’Europe de l’autoritarisme dangereux du Roi-Soleil, lui aliénant d’un même coup cette fois tant la bourgeoisie marchande d’Amsterdam que ses anciens alliés du Saint-Empire (notamment les princes allemands protestants que la France soutenaient depuis des décennies en vertu de sa politique d’affaiblissement des Habsbourg catholiques d’Autriche). Dans ce contexte de grande montée en tension, c’est le prince Guillaume III d’Orange-Nassau, marié nous l’avons vu depuis quelques années avec la sœur du roi d’Angleterre (ce qui le place donc en héritier potentiel de la Couronne britannique), qui va s’affirmer en champion de la cause protestante menacée par le tyran de Versailles. Durant les années qui suivent la guerre de Hollande, Guillaume III active sa diplomatie et fait le tour des ambassades européennes afin de monter une grande alliance politique et militaire contre la France, projet qui finira par aboutir en 1687 avec la constitution de la Ligue d’Augsbourg (au travers de laquelle s’allient contre la France : les Provinces-Unies, la Monarchie autrichienne – et avec elle de nombreux États importants du Saint-Empire –, la Suède, l’Espagne… et même le Pape, qui finit par soutenir secrètement la cause des princes protestants… !).

Un grand État n’a cependant pas rejoint la coalition montée par Guillaume d’Orange : l’Angleterre de Jacques II. Ce dernier, engagé dans une politique considérée par de nombreux Anglais comme pro-catholique dans un pays très majoritairement protestant (et qui conserve une certaine méfiance envers les Provinces-Unies), ne souhaite pas rompre sa bonne relation avec la France de Louis XIV. D’une certaine façon, les circonstances se chargeront de remplacer le souverain pro-français par celui que Louis XIV désignait lui-même comme son « plus grand ennemi » :

Il est l’ennemi de trop, celui que Louis XIV et ses successeurs regretteront d’avoir suscité. Car dans les veines du prince d’Orange, l’archi-noble et le quasi-roi de la république des Provinces-Unies, coule aussi du sang anglais. Né en 1650, Guillaume III est en effet, par sa mère Marie-Henriette, le petit-fils du roi Charles Ier décapité. Il renforce en outre ses liens avec la dynastie Stuart en épousant sa cousine Marie, elle aussi petite-fille de Charles Ier par son père Jacques. Lorsque Charles II décède sans enfants légitimes en 1685 et que son frère Jacques, catholique, francophile et déjà pourvu d’un héritier, accède au trône, l’élite protestante anglaise refuse la fatalité de cette dynastie intolérable. Elle ne cherche pas très loin un remplaçant : « invité » par un comité de sept notables, avec l’appui du Parlement, Guillaume d’Orange débarque en 1688 avec son armée et conclut sa promenade militaire en ceignant la couronne à Westminster le 11 avril 1689 – moyennant d’importantes concessions au détriment du pouvoir royal, prix à payer au soutien parlementaire. Jacques II se réfugie chez Louis XIV, qui jure, mais un peu tard, de le remettre sur le trône. Il n’y parviendra jamais.

Extrait du magazine Guerres & Histoire n°61, p. 69, encadré thématique « Guillaume III d’Orange exporte sa glorieuse haine outre-Manche »

Aussitôt couronné roi d’Angleterre, et au désarroi d’une partie de la population, Guillaume III engagera à plein la Grande-Bretagne dans sa guerre contre Louis XIV. Dès 1689, l’Angleterre rejoindra ainsi la coalition européenne déjà liguée contre la France, coalition dont le Parlement britannique financera au final l’effort de guerre durant près d’une décennie (effort qui engloutira annuellement jusqu’à 80% du budget de l’État anglais et qui verra près d’un homme adulte sur sept servir à un moment dans la Royal Navy sur la période). Comme ne l’a peut-être pas dit une chronique d’époque : « la guerre valait bien une Angleterre ».

Retombée imprévisible de la guerre de Hollande, la « Glorieuse Révolution », bel euphémisme pour un simple coup d’État, est un cataclysme stratégique. L’ère des alliances occasionnelles avec les Stuarts ou Cromwell est passée : à l’Angleterre, Guillaume inocule sa haine de la France et fait de son pays d’adoption le nœud militaire des deux grandes guerres qui vont plomber la fin du règne de Louis XIV : Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et Succession d’Espagne (1701-1714), où s’illustrera le terrible Marlborough. Le conflit, prolongé en rivalité impériale, va durer jusqu’en 1815. Bien loin de retirer avantage du succès de leur ex-maître, les Sept Provinces sont le dindon de la farce : ruinées par ces deux guerres, elles cèdent la suprématie du commerce mondial à la triomphante Royal Navy. Le Siècle d’Or, celui de Rembrandt et de Ruyter, est bien fini.

Extrait du magazine Guerres & Histoire n°61, p. 69, encadré thématique « Guillaume III d’Orange exporte sa glorieuse haine outre-Manche »

* * *

Le grand essor économique de la Grande-Bretagne

L’histoire des révolutions est inscrite dans les livres de compte des banquiers.

Henri Malo, grand historien français de La Fronde

Parfois décrite malicieusement par les historiens comme « la dernière invasion réussie de la Grande-Bretagne », l’arrivée au pouvoir de Guillaume III d’Orange marquera aussi (et surtout) le début d’une période de stabilité politique inédite dans l’histoire britannique, ainsi qu’un rapprochement étroit entre les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne (qui venaient pour rappel de se mener en quelques décennies pas moins de trois guerres navales… !).

En plus d’installer entre les deux grandes puissances maritimes européennes (et mondiales) une paix propice aux affaires et au commerce (bien qu’elle se traduise aussi par l’engagement de l’Angleterre dans la guerre de Guillaume III contre la France de Louis XIV), ce rapprochement initie en outre à Londres un remarquable développement économique. En effet, sont arrivés dans les bagages de Guillaume III d’Orange (rebaptisé pour le coup William III) une partie de l’élite économique et financière hollandaise (et notamment de nombreux Juifs séfarades et marranes émigrés autrefois du Portugal à Amsterdam). Cette dernière importe et applique alors en Grande-Bretagne la « recette » économique qui avait fait le succès des Provinces-Unies un siècle plus tôt, et transformé ce petit pays d’à peine quelques millions d’habitants en la première puissance marchande et navale du monde. C’est ce que l’on appellera la « Révolution financière britannique » (voir article un peu plus bas) : en quelques années, les innovations fusent : création de banques publiques et de cercles boursiers, explosion des dépôts de brevets, essor de la presse libre, investissement considérable dans la Royal Navy avec la création d’une importante flotte (qui deviendra en quelques décennies la nouvelle maîtresse des océans… !). Un développement qui réédite et rappelle ainsi la formidable croissance urbaine, financière, intellectuelle et maritime qu’avait pu connaître une certaine Amsterdam près de 80 ans plus tôt (ouvrant par-là même le fameux Siècle d’or néerlandais, que je vous présente dans cet autre article).

Un pouvoir désormais aux mains du Parlement

Le Bill of Rights transforme le Parlement en une institution permanente : désormais, les rois anglais ne pourront plus se contenter de faire appel à celui-ci seulement lorsqu’ils en ont besoin, mais devront toujours gouverner avec lui.

Extrait de la vidéo de la chaîne Épisodes d’histoire intitulée « Comment l’Angleterre a dominé les océans ? »

Si la Glorieuse Révolution constituera donc à moyen/long terme le point de départ d’une véritable révolution économique, elle est plus immédiatement et en premier lieu une révolution politique, avec le renforcement inédit du pouvoir du Parlement au détriment de la Couronne anglaise. Dans les années qui suivent la montée sur le trône de Guillaume d’Orange, les parlementaires britannique vont en effet imposer au nouveau monarque l’adoption de textes majeurs limitant son propre pouvoir, parmi lesquels la célèbre « Déclaration des droits » (Bill of Rights). En l’espace d’une décennie – et en contrepartie du financement de sa guerre européenne contre Louis XIV, c’est en fait tout un ensemble de mesures que le Parlement va plus globalement forcer le roi Guillaume à adopter ; autant de mesures qui vont lui permettre de réformer tant les modalités du vote des lois que la fiscalité, et qui vont avoir pour propriété de dessiner ni plus ni moins que les bases de la Monarchie parlementaire moderne :

La deuxième limitation imposée [au pouvoir de Guillaume] le fut par le Parlement, qui conçut une nouvelle forme de gouvernement, une monarchie constitutionnelle. Au cours des années suivantes, toute une série de lois adoptées par le Parlement limitèrent les pouvoirs de la monarchie. L’époque des monarques autoritaires qui pouvaient révoquer le Parlement sur un coup de tête était bel et bien révolue. Désormais, les deux institutions gouvernaient à l’unisson, un arrangement établi par la Déclaration des droits du 16 décembre 1689. Le Parlement avait l’autorité suprême dans les domaines clés de l’adoption des lois et de la perception des impôts. Il s’impliqua également beaucoup plus dans la comptabilité de la manière dont l’argent était dépensé pour l’État, en particulier pour l’armée et la marine. La monarchie était désormais soutenue non pas par les impôts qu’elle pouvait lever ou les terres qu’elle pouvait vendre, mais par l’argent de la liste civile émise par le Parlement, à partir de la loi sur la liste civile de 1697. William n’apprécia sans doute pas ce contrôle sur les cordons de sa bourse, mais cela signifiait qu’il ne pouvait pas, comme tant de ses prédécesseurs l’avaient fait, écarter le Parlement pendant de longues périodes et ne le rappeler que lorsqu’il était à court d’argent. […] La liste des limitations imposées à Guillaume en Grande-Bretagne se poursuivit. Aucun monarque ne pouvait désormais entretenir sa propre armée permanente, seul le Parlement pouvait déclarer la guerre, et tout nouveau monarque devait jurer lors de son couronnement de maintenir l’Église protestante. Aucun catholique ou individu marié à un catholique ne pouvait plus jamais devenir roi ou reine. Pour s’assurer que le Parlement n’abuse pas non plus du pouvoir qui lui était conféré, des élections libres devaient avoir lieu tous les trois ans et la liberté d’expression devait être garantie dans ses deux chambres. Enfin, l’acte de tolérance de mai 1689, bien qu’il ne soit pas allé aussi loin que le calviniste William l’avait espéré, protégeait les droits des dissidents protestants (alias non-conformistes) qui représentaient environ 7 % de la population. […] Guillaume, Marie et le Parlement avaient créé une nouvelle forme de monarchie et de gouvernement qui offrait une stabilité politique, religieuse et économique jamais atteinte auparavant. La Glorieuse Révolution finit donc par « transformer la Grande-Bretagne d’un pays divisé, instable, rebelle et marginal en l’État qui allait devenir le plus puissant de la planète » (Starkey, 399).

Mark Cartwright, « Glorieuse Révolution », article traduit par Babeth Étiève-Cartwright pour la World History Encyclopedia

C’est aussi une capitulation qui fait de cette monarchie constitutionnelle et parlementaire, une royauté diminuée, dans laquelle le souverain, réduit au rôle de président d’un Conseil d’administration, n’est que l’homme de paille d’un syndicat financier, le fondé de pouvoirs de l’oligarchie régnante, toute puissante en fait. […] Il semble assez étrange que cette oligarchie mercantile à la mode de Venise ait ou être offerte en modèle de démocratie libérale. Une habile propagande s’y est cependant efficacement employée. Le mérite en revient à John Locke qui, en réponse au pamphlet de Milner « Tatriarca » (1680) et aux détracteurs torys Sunderland, Danby, sir John Trevor, publia en 1690 un plaidoyer en faveur de Guillaume d’Orange, sous la forme de deux traités de gouvernement civil. […] La corruption règne partout. Elle n’échappe même pas à Locke. Une brochure sur la constitution légale de la vieille Angleterre, parue en 1695, reconnaît que les hauts fonctionnaires et les députés étaient aussi pourris que sous Charles II. Guillaume IIII avait avoué à Burnett que le salut du pays exigeait l’achat des voix à la Chambre des Communes. Et Locke d’écrire : « Si les principaux ministres et leurs subordonnés se persuadaient une bonne fois que ce ne sont pas les titres d’honneur, les jarretières bleues, les faveurs du prince, les pensions, les sommes d’argent, des places, des propriétés confisquées… mais des mises en accusation, des amendes, la prison, la corde et la hache qui suivent infailliblement les prévaricateurs, nous verrions bientôt une autre sorte de monde. ». Cinq ans après l’avènement de la dynastie orangiste, le nouveau régime se regarde dans le miroir. Son portrait est certes peu flatteur. Mais qu’importe ? Pendant tout le XVIIIe siècle, l’Europe retentira d’un hymne sur les libertés anglaises, entonné par la Franc-Maçonnerie, née en Angleterre, jusqu’à ce que la Révolution, la grande, éclate en France en 1789, comme la commémoration du centenaire de 1688.

Jean Lombard, La face cachée de l’histoire moderne (tome 1) : la montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, pp. 166-169

Cette nouvelle « révolution » fait en fait profondément écho à l’histoire politique mouvementée de l’Angleterre du XVIIe siècle que nous avons vue précédemment. Depuis le début de la période moderne en effet, la vie politique anglaise avait été structurée par l’alternance et opposition (parfois dramatique) entre les deux grandes forces institutionnelles du pays : celle des Tories (conservateurs, et globalement favorable à un renforcement du pouvoir monarchique), et celle des Whigs (libéraux, et partisans à l’inverse d’un renforcement toujours plus important du pouvoir du Parlement, ainsi que de la tolérance religieuse et des droits politiques individuels – liberté d’expression, d’entreprendre, de culte, etc.). Alors que les premiers sont majoritairement issus de l’élite aristocratique (et représentent globalement le pouvoir de la noblesse et des grands propriétaires terriens), les seconds incarnent ce grand mouvement intellectuel du libéralisme (économique et politique) au centre de l’idéologie des Lumières. Ils peuvent également être vus comme la représentation politique d’une bourgeoisie marchande et financière britannique alors en pleine croissance – à l’image de ce grand siècle d’explosion de la production et du commerce mondial (dont l’Angleterre est alors l’une des principales bénéficiaires). Dit encore plus concrètement : alors que les Tories représentent le pouvoir de la Monarchie et de la terre, les Whigs constituent a contrario l’émanation politique des villes, de la classe marchande et du Capital. C’est la grande faction de l’industrialisation et de la modernité, le puissant moteur politique qui, plus que n’importe quel autre force, fera entrer l’Angleterre (et avec elle le monde) dans l’ère industrielle :

Depuis la Glorieuse Révolution, le régime politique anglais repose sur des bases sûres et la gentry contrôle le parlement de Westminster, qui est une émanation de la noblesse (noblesse rurale et cadets aux Communes, aristocrates à la Chambre des Lors) et le roi choisit ses ministres parmi la majorité des Communes, même si la corruption permet d’aplanir beaucoup de difficultés. […] [La dynastie hanovrienne] est aussi impliquée plus directement dans les affaires allemandes, car si Georges Ier ne récuse pas sa fidélité de vassal de l’Empereur Charles VI, il cherche également à étendre son État patrimonial et à retenir les duchés de Brême et de Verden enlevés par conquête à la Suède de Charles XII, qui assurent à l’Électorat de Hanovre un accès à la Mer du Nord. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne a opéré un rapprochement avec la Russie de Pierre le Grand.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 35

Le XVIIIe siècle ou la domination des Whigs

Si nous devons principalement aux Whigs de l’époque la grande Révolution industrielle qui s’engagera de fait en Grande-Bretagne dès le milieu du XVIIIe siècle (et façonnera ensuite notre monde moderne), celle-ci est loin d’être le fruit d’une aspiration consensuelle. En effet, tout au long du XVIIe siècle, l’opposition (et les visions politiques antagonistes) entre les libéraux des Whigs et les conservateurs Tories se sont traduites par de nombreuses grandes crises politiques, ayant parfois débouché sur des situations à la limite de la guerre civile (notamment entre 1642 et 1646). Les années d’intense crise politique de 1688-1689 mettent néanmoins un terme à ces décennies de dualité politique antagoniste : la « Glorieuse Révolution » (et l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle Monarchie plus « libérale ») voit en effet ressortir un Parlement britannique au pouvoir renforcé comme jamais, et les Whigs devenir la force politique dominante du pays :

Minoritaires avant 1715, les whigs ne constituent d’abord que le premier parti d’opposition, avant que le roi George Ier ne s’engage en leur faveur et ne leur donne l’avantage au gouvernement et dans l’administration. Le soutien du roi facilite rapidement la victoire parlementaire de ce parti, fondé sur une élite aristocratique de propriétaires terriens, mais aussi de juristes, d’hommes d’affaires et d’une bourgeoisie qui accapare bientôt les instances politiques locales : dans les municipalités, les artisans et commerçants se voient rapidement remplacés par cette nouvelle classe politique. Les whigs deviennent alors, en particulier sous le ministère de Robert Walpole (1676-1745), les emblèmes d’un système politique fermé et corrompu, dominé par le soutien du « parti de la Cour ».

Guillaume Mazeau, « Glorieuse Révolution » anglaise : au XVIIe siècle, un modèle de modernité politique », article paru dans le n° de décembre 2022 du magazine Histoire & Civilisations

Dans ce nouveau système (où le pouvoir est désormais au main du Premier ministre et du Gouvernement issus du Parlement, et sous le contrôle de ce dernier), les choses ne peuvent pas, toutefois, se réduire à l’idée binaire d’un Parlement opposant des factions de Whigs libéraux et libre-échangistes à de simples conservateurs Tories. Car bien que représentant le pouvoir de « l’Ancien Monde », nombre de parlementaires Tories ont en effet des intérêts dans le formidable développement économique et commercial que connaît l’Angleterre du XVIIIe siècle. Parallèlement, les Whigs sont loin de constituer une unité politique homogène. Plus exactement, rapidement hégémonique, la tendance whig va en fait se scinder en un ensemble de factions (et même en faction de faction (de faction)), allant ainsi des Whigs les plus libéraux à des composantes plus « patriotes » et proches des Tories (ou ce qu’il en reste… !).

* * *

Une dualité politique désormais structurée entre libéraux et conservateurs (et entre protectionnistes et libre-échangistes)

Retenons donc, pour faire simple, l’idée d’un système politique britannique structuré autour de deux grands pôles (tous deux libéraux et mercantilistes au demeurant) : un premier davantage pacifique et libre-échangiste, soucieux du maintien d’un contexte de paix propice au développement du commerce (rappelons en effet combien la capture d’un unique convoi des Amériques pouvait générer de pertes financières pour les parties engagées, à une époque où la guerre impacte systématiquement les liaisons maritimes et les marines marchandes des différents protagonistes). Correspondant globalement à l’aile gauche et aux centristes des Whigs, ce pôle politique (au pouvoir depuis les années 1720) a ainsi tendance à privilégier la diplomatie et les bonnes relations extérieures avec les grands partenaires commerciaux (qui sont en même temps des rivaux coloniaux) de la Grande-Bretagne. Une politique qui implique, de facto, un certain engagement de cette dernière sur le terrain continental européen afin d’y préserver « l’équilibre des puissances » (et un engagement qui s’y traduit par un important rôle de médiation et d’arbitre – voire par un déploiement militaire britannique sur le continent et/ou le soutien financier des forces militaires alliées).

À ce sujet, il est d’ailleurs important de souligner combien l’engagement continental britannique est loin d’être désintéressé. En effet, au nom du souci de l’impératif de maintien de « l’équilibre européen », il s’agit pour l’Angleterre d’y empêcher toute entreprise d’hégémonie continentale de la France, voire même plus sournoisement d’inciter cette dernière à la division de ses forces sur deux fronts (terrestre et maritime). Le calcul est aussi simple qu’efficace : les sommes gigantesques englouties par la France pour financer ses armées terrestres en Europe constitueront autant de budgets qui n’iront pas au renforcement de sa marine de guerre (et donc à la défense de ses colonies et de son empire commercial) :

De cette rivalité [franco-britannique aux quatre coins du globe] nait la stratégie anglaise : le gouvernement de la Grande-Bretagne a besoin d’alliés sur le continent pour obliger la France, en cas de besoin, à disperser ses forces et à faire la guerre sur deux fronts, c’est-à-dire à diminuer les ressources et les capacités de la marine de guerre français, car la guerre sur mer est extrêmement coûteuse. L’application de ce principe a en particulier fonctionné admirablement pendant la guerre de Sept Ans et assuré la victoire à la Grande-Bretagne.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 35

L’autre « pôle » de l’élite politique (et économique) britannique peut être considérée (à gros traits) comme beaucoup plus « patriote » et « belliciste ». Défendant les intérêts du lobby industriel (textile, armement,…) et colonial (notamment les juteux et concurrentiels marchés et commerces liés à l’Amérique du Nord – pêche, fourrure, coton, tabac, sucre des Antilles, etc.), ces factions parlementaires présentent en effet un souci de la paix globale pragmatiquement ajusté sur celui des intérêts économiques qu’ils défendent. Or, force est de constater que dans le contexte de l’époque, c’est davantage la guerre qui semble le plus servir leur agenda économique et financier (guerre contre une France dont il s’agit de briser les influences et monopoles commerciaux et coloniaux et de rafler les possessions convoitées en Amérique du Nord et en Inde ; guerre contre une Espagne dont il s’agit de briser le monopole économique dans les Caraïbes et en Amérique du Sud et d’ouvrir leurs marchés aux produits britanniques…).

Le grand commerce maritime et la prospérité des colonies représentent une des grandes forces mais aussi l’un des points sensibles de la politique britannique, en particulier lorsque les whigs, plus liés aux capitalistes de la City de Londres, sont au pouvoir.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au xviiie siècle, p. 35

Aussi, cette faction se montre-t-elle tendanciellement bien plus désintéressée et désengagée du terrain continental que sa faction rivale (continent où elle n’a en effet tendance qu’à voir – pas forcément à tort d’ailleurs – que de volumineuses dépenses ne se traduisant souvent que par peu de bénéfices sonnants et trébuchants). Et aussi cette mouvance préfère-t-elle que l’investissement et les efforts nationaux se concentrent sur l’outremer et le monde colonial, où il y a en effet tant à gagner pour un pays disposant d’une si considérable suprématie maritime (suprématie qui coûte par ailleurs extrêmement cher aux finances publiques – avec une flotte de pas moins de 120 vaisseaux de ligne à entretenir ! – et qu’il y a ainsi lieu de « rentabiliser » un maximum…).

Comme vous l’aurez compris, ce sont bien les intérêts de ce second pôle du paysage politique britannique qui seront le plus étroitement à l’œuvre en arrière-plan à l’occasion des grandes guerres mercantiles menées par la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle (notamment dès 1739 avec le déclenchement de la guerre de l’Oreille de Jenkins contre l’Espagne)… Mais comme le montrera aussi bientôt un remarquable William Pitt, c’est la synthèse de ces deux lignes géostratégiques qui offrira néanmoins à l’Angleterre sa grande victoire de la guerre de Sept Ans sur la France, et avec elle, l’Empire du Monde… (en particulier à l’occasion de la guerre de Sept Ans). Mais ceci est une autre histoire… (que je vous invite d’ailleurs à découvrir via la série dédiée du blog ! 😉)

Zoom sur : la rébellion jacobite de Quarante-Cinq, l’ultime tentative des Stuarts de regagner leur Couronne

Vous allez vous dire : encore une (grosse) parenthèse. Certes. Mais néanmoins hautement apprenante, tant les événements qui suivent sont au centre de l’histoire de l’Écosse, de l’Angleterre et de l’Irlande modernes (rien que ça), et en disent également long de l’intensité de la rivalité franco-anglaise, qui monte en puissance tout au long du XVIIIe siècle.

La « cause jacobite » au XVIIIe siècle

Au tout début de cet article, nous avons vu que la Glorieuse Révolution de 1688 s’est traduite par l’éviction de la dynastie Stuart de la Couronne anglaise au profit du hollandais Guillaume III puis de la dynastie dite hanovrienne. Et bien comme je vous l’annonçais déjà plus haut, sachez que les Stuart (exilés en France, puis à Rome) n’ont jamais lâché l’affaire. Appuyés par tout ce que l’Angleterre peut compter comme ennemis (et Dieu sait qu’il y en a quelques-uns, et pas bien loin d’elle d’ailleurs…), les tenants de la monarchie déchue vont impulser toute une série d’insurrections (1708, 1715, 1719,…) visant à les rétablir sur le trône.

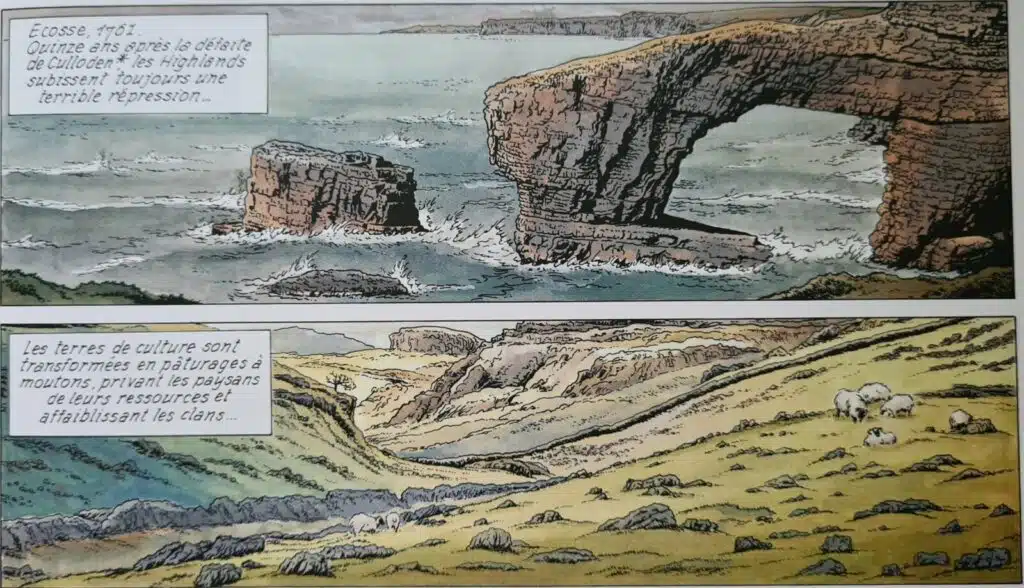

Ces révoltes armées (que l’histoire retiendra sous le nom de « rébellions jacobites » – du nom donné au mouvement politique visant à restaurer la monarchie Stuart), se solderont toutes par de cuisants échecs, bien que soutenus par de larges segments de la population écossaise et galloise. En effet, les Écossais de l’époque (et particulièrement la population des Highlands) vivent assez mal l’unification de leur royaume avec celui d’Angleterre, scellé au travers du célèbre acte d’Union de 1707 (qui fonde alors le « Royaume-Uni de Grande-Bretagne »). Pour beaucoup d’Écossais (très attachés historiquement à leur souveraineté), la perte de pouvoir politique induite par l’unification (avec notamment la suppression du Parlement écossais) ne se traduit pas par suffisamment de bénéfices économiques tangibles – sans même parler des divergences religieuses entre presbytériens d’Écosse et l’Église anglicane…

La réponse à ces aspirations autonomistes croissantes, c’est précisément ce que promet aux Écossais (via ses agents de liaison) un certain Charles Édouard Stuart, petit-fils du fameux Jacques II, le dernier monarque Stuart (destitué donc par le Parlement britannique de 1688). Depuis Rome (où il vit depuis deux décennies), ce même Charles Stuart est aussi en contact avec des exilés irlandais (dont certains engagés – et même officiers ! – au sein de l’armée royale française). Autonomistes irlandais à qui Charles promet, en échange du soutien armé à sa cause, le retour des terres confisquées par les Britanniques (et plus globalement la perspective d’une Irlande catholique indépendante).

Et puis la « cause jacobite » a aussi encore quelques sympathisants au sein même des terres d’Angleterre. Dans la population (tout particulièrement catholique – qui reste toutefois largement minoritaire), mais aussi et surtout dans la classe politique, en la personne d’un certain nombre de Tories. Exclus du pouvoir depuis 1714, les Conservateurs britanniques voient en effet dans la restauration des Stuart l’opportunité bienvenue de reprendre les rênes du pays aux Whigs et à la monarchie Hanovrienne, avec qui ils entretiennent de profonds différents politiques, notamment en matière de politique étrangère (en effet, les Tories considèrent le lien familial existant désormais entre le Hanovre et l’Angleterre comme un sérieux handicap géopolitique, handicap qui tend ainsi à impliquer toujours plus la Grande-Bretagne dans de coûteuses guerres continentales, guerres qui se soldent in fine par des gains politiques et économiques bien trop minimes de leur point de vue pour le pays).

Le Prétendant Stuart […] regroupe autour de lui des tories anglais, les catholiques irlandais et anglais, l’opposition écossaise et de nombreux fidèles exilés et réfugiés sur le Continent, une véritable diaspora, prête à fournir des troupes et à débarquer dans les Îles britanniques pour libérer l’Écosse et renverser la dynastie hanovrienne.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 35

Et puis dans cette grandiose intrigue, il y a évidemment la France. Une France qui, comme vous n’en sauriez douter, joue un rôle de premier plan dans cette affaire de guerre dynastique à haut potentiel de nuisance pour le gouvernement rival britannique… Au début du XVIIIe siècle, pourtant, la France avait complètement abandonné son soutien aux Stuarts (et les avaient même expulsés de son territoire en 1716 sur demande de Londres !). Il faut dire qu’après plus d’une décennie de guerre de Succession d’Espagne, l’heure était à l’apaisement et à l’entente avec une Angleterre elle aussi épuisée par le conflit…

En 1745, une nouvelle rébellion jacobite poussée par la France…

Mais à la fin des années 1730, la donne géopolitique change à nouveau. Malgré la politique remarquablement « anglophile » (ou plus exactement anglo-ménageante) menée par le vieux cardinal de Fleury (premier ministre de 1726 à 1743) au nom du jeune Louis XV, dans les ministères et au sein de l’élite économique et politique du pays, on s’inquiète de la formidable expansion commerciale que connaît le voisin britannique, de même que de la puissante flotte que ce dernier entretient méthodiquement, malgré un contexte de presque trois décennies de paix… (que l’Histoire retiendra d’ailleurs sous le nom de « Première Entente cordiale »). Et l’inquiétude n’est pas moins élevée de l’autre côté de la Manche, où l’on n’a pas manqué d’observer (jalousement et anxieusement) la formidable expansion que vient de connaître l’empire colonial français, de même que son trafic commercial en pleine croissance, et qui en vient presque à rattraper (et concurrencer) le commerce anglais…

Avec l’éclatement de la guerre de Succession d’Autriche, dans les bureaux de Versailles, alors même que l’on entretient la paix avec le gouvernement modéré de Robert Walpole, on sait la guerre inéluctable avec l’Angleterre, et l’on engage des manœuvres souterraines. Des contacts sont réétablis avec le fils Stuart, qui vit alors des jours paisibles à Rome (grâce à une confortable pension fournie par la Papauté). D’abord simple hypothèse, l’intrigue devient sérieuse au début des années 1740. Des deux côtés de la Manche en effet, la situation a changé : côté britannique, une coalition de « patriotes » Whigs et des Tories ont fait tombé le gouvernement Walpole (avant que les premiers n’excluent les seconds du nouveau gouvernement…) ; alors que côté français, la mort du cardinal de Fleury et l’engagement (intense) dans la guerre continentale ont rebattu les cartes.

Fin 1743, Louis XV et son oncle Philippe V d’Espagne signe le second « Pacte de Famille » (traité de Fontainebleau). Traité via lequel les deux pays s’accordent sur un ensemble de mesures dirigées contre l’Angleterre de Georges II, incluant notamment une tentative de restauration des Stuarts. Et c’est reparti pour le énième plan de débarquement en Angleterre de l’histoire de France (dont vous pourrez retrouver l’histoire plus détaillée dans l’article ci-contre). Dans tous les ports français de la Manche, on bâtit à la hâte des dizaines de navires de transport, qui convergent ensuite vers Dunkerque (choisit pour sa proximité avec l’île britannique), où sont rassemblés plus de 12 000 soldats. Tandis que le père James reste à Rome, Charles Stuart fait route secrètement vers le nord de la France, et l’invasion est prévue pour février 1744.

Las ! Espionnage, diversions manquées, tempêtes d’hiver, incompétences de commandement,… : début 1744, la flottille de transport n’est plus que l’ombre d’elle-même, et l’invasion est officiellement annulée par Louis – en même temps que ce dernier profite aussi de l’occasion pour déclarer encore plus officiellement la guerre à la Grande-Bretagne. Redescendu entretemps sur Paris, Charles négocie un débarquement alternatif en Écosse, lieu du plus solide soutien à la cause jacobite sur l’île. La France traîne des pieds, tandis que du côté des jacobites anglais (en liaison étroite avec Charles), on refuse de s’engager dans un soulèvement ouvert sans un substantiel soutien militaire des voisins français…

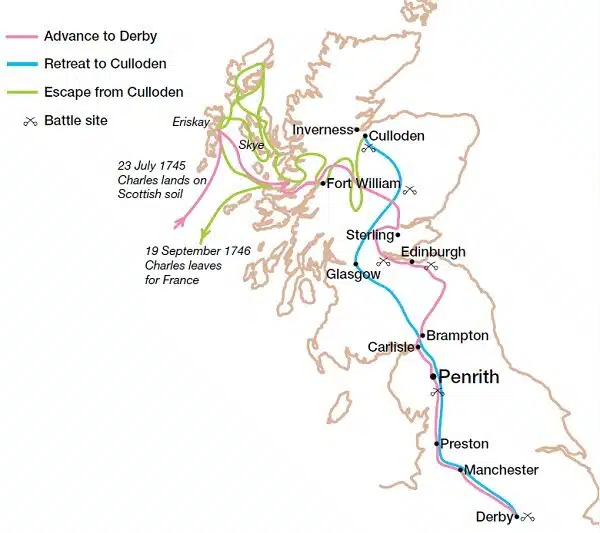

Débarquement en Écosse et petite virée en Angleterre

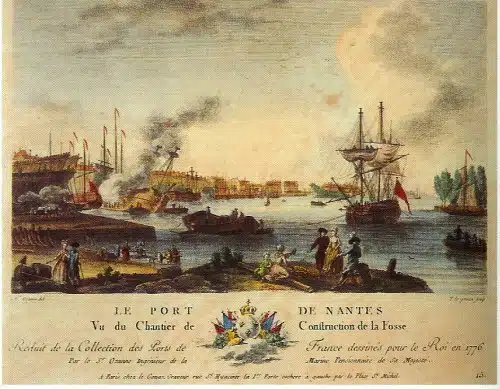

En avril 1745, la victoire de Fontenoy rechange néanmoins (à nouveau) la donne. Encouragés par leur grand succès contre les armées anglo-hollandaises, les autorités françaises acceptent finalement de fournir à Charles et ses conseillers deux navires de transport pour rejoindre l’Écosse, accompagnés d’une cargaison d’armes et même d’un corps de volontaires français (tous issus de la « Brigade irlandaise » : un régiment d’exilés jacobites intégrés à l’Armée française depuis Louis XIV). Début juillet, Charles et sa petite troupe lèvent l’ancre depuis Saint-Nazaire et font voile vers les Hébrides Extérieures, où les attendent les supporters jacobites écossais, avec lesquels ils envisagent une invasion de l’Angleterre par le nord.

Comme jusqu’ici, tout se passait encore trop bien, les deux vaisseaux se font évidemment intercepter par un navire de guerre de la Royal Navy. Un certain HMS Lion qui, après 4 heures de combat, contraint le navire transportant les armes et les volontaires à rentrer au port, voyant en conséquence un comité d’accueil écossais quelques peu désemparé lorsqu’il voit arriver un Charles seulement accompagné de sa petite équipe de conseillers, le 23 juillet, à Eriskay…

La suite de l’histoire (que je ne développerai pas en détail ici), est ce que l’historien écossais du XXe siècle Winifred Duke résumera comme « la combinaison brumeuse et pittoresque d’une croisade et d’un pique-nique » (sic) … Malgré des sympathisants jacobites lui conseillant majoritairement de retourner en France, Charles parvient à convaincre (au prix de moultes promesses politiques qui n’engagent que ceux qui y croient) ses soutiens écossais et irlandais de maintenir l’invasion. Un engagement qui coûtera très cher aux concernés…

Le 19 août, la rébellion est engagée avec le soulèvement d’un régiment écossais de l’Armée britannique stationné près d’Édimbourg, rejoint par une troupe de Highlanders. En quelques semaines, la petite armée jacobite capture Édimbourg, où Charles fait proclamer son père roi d’Écosse. Puis, après avoir défait une petite armée anglaise stationnée localement, les Jacobites franchissent la frontière et s’enfoncent en territoire anglais jusqu’à Carlisle, puis Manchester. Là, on hésite sur la démarche à suivre, entre marcher sur Londres ou rebrousser chemin et remonter vers l’Écosse. De l’autre côté de la Manche en tout cas, dès l’annonce de la victoire de l’armée des Highlanders de Charles sur l’armée loyaliste, on se réjouit de ces bonnes nouvelles, et l’on se questionne sur l’opportunité d’appuyer cette invasion de l’Angleterre depuis l’Écosse par une nouvelle tentative de débarquement :