C’est une période assez méconnue de l’histoire de France, à l’image de tout le début et milieu du XVIIIe siècle, écrasés par les « géants » historiques que constituent le règne de Louis XIV et la Révolution française. Il s’agit néanmoins d’une période charnière, marquée tant par la continuité que par la rupture, et qui forme une sorte de pont entre le Grand Siècle marqué par la montée en puissance de la France et de son absolutisme et celui des Lumières.

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur l’histoire (vraie) de la Bête du Gévaudan (une histoire extraordinaire, et la plus grande énigme du règne de Louis XV), je vous propose ainsi de revenir sur cette période assez méconnue de la Régence, sur les différents événements politiques, les importantes innovations économiques et les sérieuses mutations culturelles qui la caractérisent, avant d’analyser les dynamiques profondes qu’elle aura insufflé au long règne de Louis XV – règne hautement décisif s’il en est dans l’histoire de la France moderne… Bonne lecture !

Le testament cassé de Louis XIV

02 septembre 1715, dans la Grande chambre du Parlement de Paris. Louis XIV n’est pas mort depuis 24 heures, que déjà les puissants de France se déchirent au sujet de son testament. Il est vrai que celui-ci viole les Lois fondamentales du Royaume, et ne peut être accepté par les Parlementaires, ni davantage par le neveu du feu Roi, Philippe d’Orléans, que ce bout de papier lèse complètement de la charge de Régent qui lui était normalement promise au regard de son rang ! C’est indéniable : le testament du Roi-Soleil ne satisfait personne, et chacun se devra d’avancer ses pions pour tirer le plus avantageusement possible son épingle du jeu. Et alors, comme c’est presque toujours le cas, malheur aux vaincus !

* * *

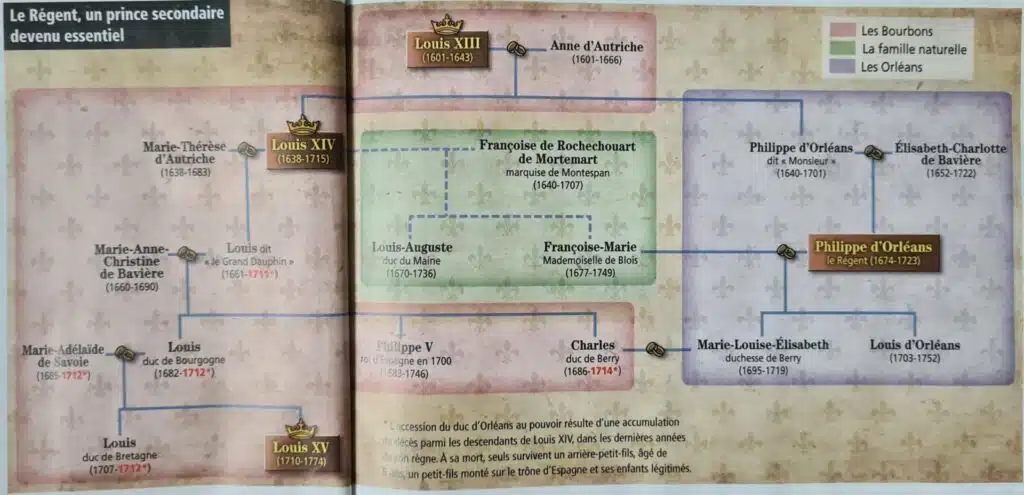

Pour comprendre la gravité de ce qui se joue en ce premier jour de la Régence, il nous faut rembobiner un peu la cassette, et revenir jusque dans le lit de l’ancien monarque… (eh oui) Je ne l’apprendrai a priori à personne ici, Louis XIV aimait les belles femmes, et le souverain eut un nombre incalculable de maîtresses et d’enfants illégitimes. Parmi toutes ces aventures, l’une fut plus « institutionnelle » que les autres : la liaison de Louis avec Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, une femme issue de l’une des plus vieilles familles de la noblesse française (plus connue sous le nom de Madame de Montespan), avec laquelle le Roi-Soleil eut pas moins de sept enfants (dont deux garçons qui atteindront l’âge adulte) ! Et c’est là que les difficultés commencent, car non seulement Louis (qui aimait profondément ses enfants) a-t-il par la suite légitimé cette descendance issue d’un double-adultère (car à l’instar du Roi, Madame de Montespan était elle aussi officiellement mariée…), mais de surcroit a-t-il cherché tout au long de son règne à les ériger en égaux de sa famille légitime (ce qui a consisté à les établir par décret au rang de « princes légitimés », un statut intermédiaire entre les princes du sang et les ducs et pairs de France, et qui les placent ainsi au-dessus de ces derniers).

Autant dire que cette initiative solaire n’est pas du tout du goût de beaucoup de monde à la Cour. En effet, par cette démarche inédite, Louis XIV viole purement et simplement les lois fondamentales du Royaume, notamment la vieille coutume issue de la royauté franque qui veut que seuls les enfants issus d’un mariage légitime puissent prétendre à la succession royale. De surcroit, en attribuant à ces enfants légitimés (et en particulier aux deux fils, le duc du Maine et le comte de Toulouse) toujours davantage de titres et fonctions à la fin de son règne, le vieux roi s’aliène de nombreux membres de la famille royale et puissants nobles du pays, qui jugent les premiers illégitimement favorisés et se considèrent spoliés. Et ce n’est pas fini, car au chevet de sa vie, le Roi-Soleil va aller plus loin que jamais dans l’audace…

* * *

En 1714, le tout-puissant roi de France est de plus en plus vieux et malade. Sentant la mort approcher, il commence à prendre ses dispositions pour sa future succession – qui vient d’être perturbée par une véritable volée de catastrophes en chaîne. En effet, alors qu’au début des années 1710, Louis XIV pouvait compter sur un fils et pas moins de deux petit-fils et de trois arrière-petits-fils pour perpétuer sa dynastie, voilà qu’en moins de trois ans, après des morts et accidents en cascade, ne reste plus que le plus jeune de ses arrière-petit-fils pour prendre la succession du grand Roi-Soleil ! Pire : cet ultime survivant (le futur Louis XV) n’a que cinq ans et est de santé fragile. Le dernier successeur naturel du Roi, Philippe V (le fils cadet du Grand Dauphin, fils ainé de Louis XIV) a pour sa part été placé sur le trône d’Espagne, et a renoncé à ses droits sur la Couronne de la France (que personne ne souhaite de toute façon voir unie à celle d’Espagne). La situation de la dynastie des Bourbons est périlleuse, et le vieux roi va prendre de drôles de mesures pour assurer la pérennité de sa lignée (mais aussi de sa politique) …

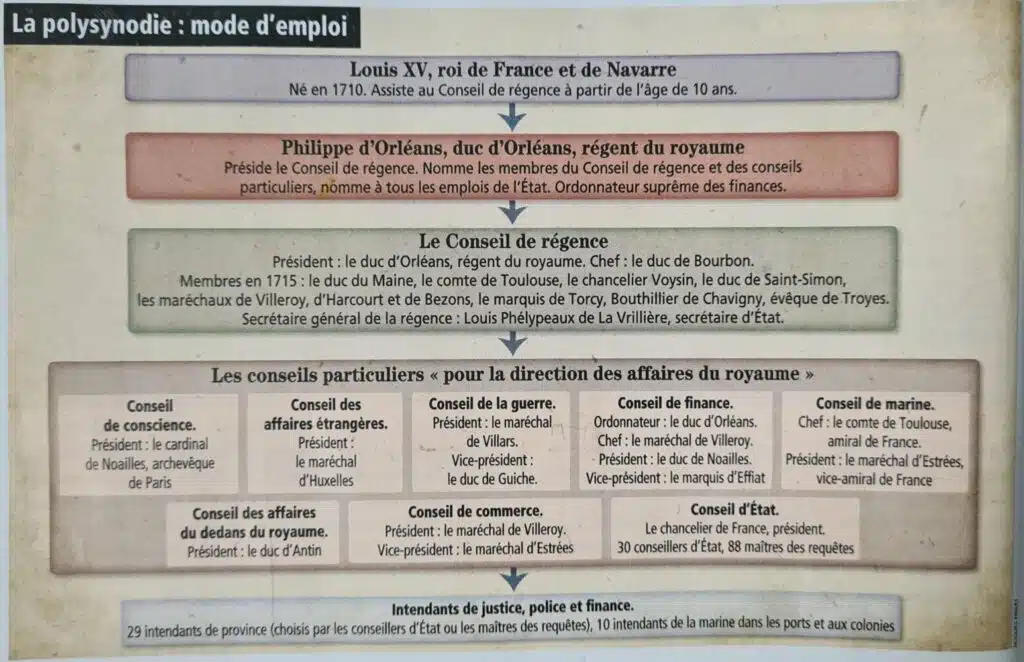

(source : infographie réalisée par le Magazine Historia dans le cadre de son dossier de décembre 2023 consacré à la Régence)

Aîné des garçons qu’il a eu avec Madame de Montespan, et bien que bâtard, Louis-Auguste est le fils préféré de Louis XIV. De nature réservé, handicapé par une infirmité à la jambe (qui le rend boiteux), celui-ci a été élevée par celle qui depuis des années est la femme secrète du roi depuis la mort de la Reine : Madame de Maintenon, immense personnage de la Cour dont il constitue en quelque sorte le petit protégé. Peu intéressé par les sirènes de la guerre et le commandement militaire, le duc du Maine est un homme de bibliothèque, timide mais sage. Très loyal envers son père, il est probablement l’homme de la famille royale envers lequel Louis XIV a le plus confiance. On ne peut en dire autant du neveu du Roi-Soleil, Philippe, fils de son frère Philippe d’Orléans, et le premier dans la liste de succession naturelle en cas de mort du petit duc d’Anjou (Louis XV). En tant que premier fils de France, Philippe d’Orléans doit en effet (c’est la coutume) devenir le responsable du Conseil de Régence, qui gouvernera le pays jusqu’à ce que le nouveau roi ait atteint sa majorité (qui est fixée à 13 ans pour les souverains).

Mais Louis XIV va en décider autrement. Déjà, dès 1714, par plusieurs édits royaux, il prévoit l’attribution de responsabilités importantes au duc du Maine au sein du futur Conseil de Régence. Le vieux monarque va même encore plus loin, en le plaçant lui et son frère en premier sur la liste de succession royale en cas de vacance du trône (une décision inédite, qui les appellent ainsi à régner en cas de disparition des cinq princes du sang légitimes !). En plus de ces dispositions administratives, durant les derniers mois de sa vie, le vieux souverain agit bizarrement vis-à-vis du protocole officiel. Indisposé et hors de capacité par exemple de venir présider une revue de gendarmerie, il fait envoyer pour le remplacer, non le futur Régent Philippe comme tout le monde s’y attend alors, mais son bâtard de duc du Maine ! Mais c’est surtout dans les derniers jours de sa vie et durant son agonie (et probablement sur pression et influence de Madame de Maintenon), que le Roi-Soleil va prendre les dispositions les plus problématiques envers les bâtards légitimés de la Monarchie française (et protégés de l’épouse morganatique du roi) …

* * *

02 septembre 1715, de retour à la Grande chambre du Parlement de Paris, au palais de la Cité. Devant l’ensemble des princes du sang et des ducs et pairs du Royaume, les magistrats procèdent à la lecture solennelle des dernières volontés du Roi-Soleil. Surprise et stupeurs dans l’assistance (du moins, en façade, car les concernés sont déjà bien informés…) : si feu le roi de France confirme bien Philippe d’Orléans dans la présidence du Conseil de Régence (dans les faits une fonction purement honorifique), c’est le duc du Maine qu’il désigne comme tuteur de Louis XV (c’est-à-dire à qui il veut voir confier la gouvernance et l’éducation du jeune souverain, ce qui signifie également dans les faits la possibilité pour le duc du Maine de pouvoir imposer notamment sa volonté aux parlements par le biais du dispositif du lit de justice !) … Pire : l’ancien Monarque confie également à son fils légitimé la maison militaire (c’est-à-dire l’administration en charge du personnel domestique du roi, et dont dépend également la garde royale) ; autrement dit, affecte en plus au duc du Maine des forces militaires !

Inutile de dire que les dispositions du testament de Louis XIV ne feront pas long feu. En pratique, Philippe d’Orléans était déjà bien au courant de ce qui se tramait, et avait pris ses dispositions. Dès la séance de l’ouverture du testament, il fait un grand discours devant l’assemblée, et avec le soutien des membres du Parlement, fait casser partiellement le testament de son oncle et se fait proclamer Régent. Dans les mois et années qui suivront, avec le soutien de la plupart des Cours souveraines et des élites politiques (hostile à la quasi-unanimité aux ultimes volontés de Louis XIV qui violaient les lois fondamentales du Royaume), il fait « sauter » un à un tous les titres et fonctions que leur père avait affecté à ses fils légitimés, leur ôtant d’abord toute responsabilité dans la gouvernance de la Régence, puis même leur qualité de prince du sang, ravalant le duc du Maine et le comte de Toulouse au rang de duc et pair de France (ce qui revient d’une certaine façon à leur renier leur filiation avec leur roi de France de père… !).

Si Philippe a pu faire passer toutes ces mesures difficiles, c’est grâce en particulier à l’alliance qu’il a nouée avec les parlementaires, qui l’ont notamment soutenu dans la cassation du testament. Et il est peu dire que ces derniers n’ont fait pas cela de façon totalement désintéressée et dans le seul intérêt du Royaume : en contrepartie de leur soutien, les magistrats du Parlement de Paris ont en effet exigé (et obtenu) du nouveau Régent le rétablissement du droit de remontrance dont l’ancien monarque les avait destitué (voir mon encadré consacré aux Parlements de l’Ancien Régime plus bas dans cet article), ainsi que l’intégration d’un certain nombre de parlementaires dans les futurs conseils de Régence. Par cette alliance de la carpe et du lapin, Philippe ne mesurait probablement pas à quel point il venait de redonner aux pires ennemis de la Royauté leur arme la plus redoutable…

En effet, l’alliance fut de courte durée, et dès son exercice du pouvoir, les parlementaires vont user du droit de remontrance pour contester la politique du Régent, allant même jusqu’à faire planer le spectre d’une nouvelle Fronde. Après avoir recherché le compromis, Philippe d’Orléans sera ainsi obligé de frapper un grand coup en interdisant le Parlement de Paris de se réunir, et en convoquant une session spéciale (lit de justice) pour faire adopter ses édits royaux. Par la suite, ce contre-pouvoir parlementaire revigoré allait littéralement empoisonner le règne de Louis XV, avant de participer étroitement des causes d’une Révolution qui allait coûter la tête de son successeur direct. Mais c’est une autre histoire…

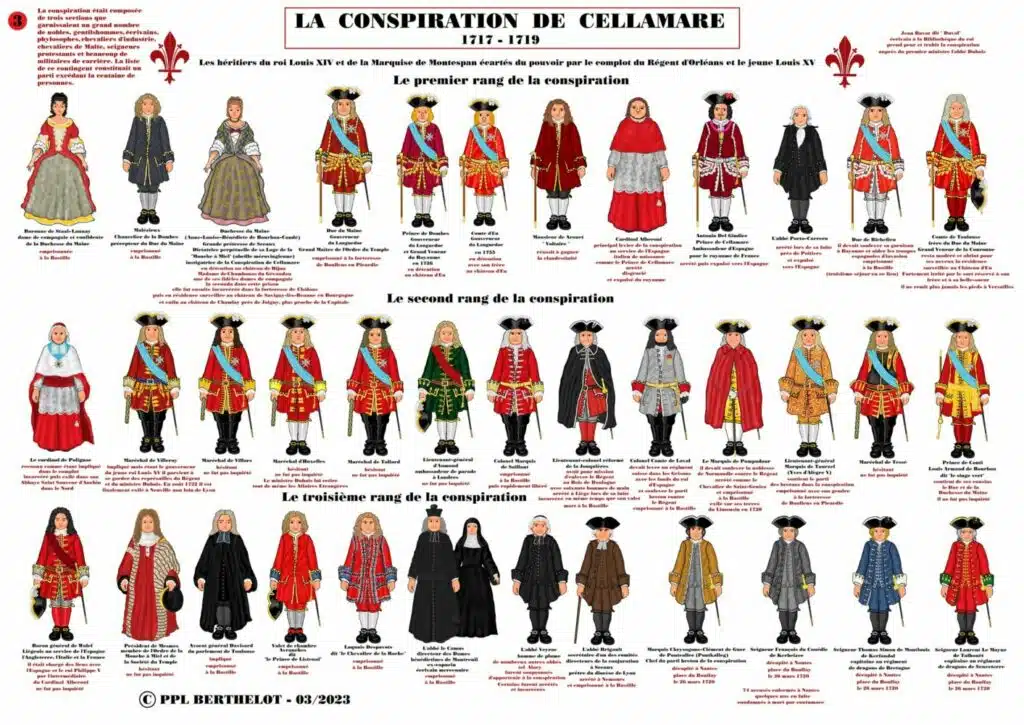

Zoom sur : la duchesse du Maine et la conspiration de Cellamare (1718)

Après avoir beaucoup parlé du duc du Maine, c’est maintenant son épouse qui mérite d’être placée sous le grand projecteur de notre attention. Si vous avez correctement suivi ce qui précède, vous vous rappelez que Louis XIV a œuvré toute sa vie pour légitimer ses enfants bâtards nés de sa liaison adultérine avec Madame de Montespan, et pour en faire des égaux du reste de la famille royale (notamment en leur donnant le statut de princes du sang). Cette volonté du Roi-Soleil s’est notamment traduite dans sa politique de mariage, qui a consisté à unir tous ces enfants légitimés avec de grandes maisons de la noblesse française (et notamment avec des princes et princesses du sang). Ainsi le duc du Maine sera-t-il marié à personne de moins que Louise-Bénédicte de Bourbon-Condé, petite fille du Grand Condé, le brillant militaire et ancien frondeur gracié par Louis XIV (avec lequel il est rappelons-le cousin).

Du point de vue de la personnalité, Louise-Bénédictine n’est pas loin d’être l’exacte antithèse de son bâtard de mari. Belle, vive, intelligente et cultivée, aussi petite qu’énergique, la duchesse du Maine compte parmi les plus personnages les plus marquants et les plus connus du début du XVIIIe siècle. Grande amatrice d’arts et de faste, mais aussi férue de sciences et de lettres, celle-ci réunit alors dans leur château de Sceaux une véritable petite Cour, autour de laquelle gravitent rapidement de nombreux intellectuels, savants et artistes de cette époque. À l’aube du siècle des Lumières, et au travers notamment des fameuses Grandes Nuits de Sceaux (où elle constitue le centre de toutes les attentions et animations), la petite duchesse parvient ainsi à réaliser un trait d’union qui restera dans l’Histoire : celui du sens de la fête et du divertissement et de la culture de Cour qui président à Versailles, et de la vie de société du XVIIIe siècle parisien. Un siècle rappelons-le éminemment marqué par l’intérêt pour les sciences ainsi que par la libération des mœurs (la Régence étant en effet en particulier le grand moment de l’explosion du mouvement libertin – auquel le Régent Philippe peut d’ailleurs prétendre au passage au titre de premier pratiquant de France… !).

Princesse du sang issue de l’une des plus puissantes familles de France, la duchesse du Maine a aussi beaucoup d’ambition, à la différence de son mari qu’elle pousse toujours davantage à obtenir faveurs et fonctions prestigieuses auprès du vieux roi. Il faut dire qu’elle se sent depuis toujours profondément humiliée par ce mariage qui l’a unie, elle la princesse de sang, à un simple bâtard du roi – fut-il légitimé par ce dernier (c’est en tout cas l’état d’esprit qui l’anime). La duchesse sait pertinemment que le sang effectif de ce dernier ne vaut rien dans le principe de succession monarchique d’alors, et que sitôt que son père aura disparu, son mari perdra la protection et les faveurs dont il bénéficie de la part du vieux roi. C’est pourquoi elle le pousse à occuper l’espace et à marquer son territoire – ce qui n’est guère dans le tempérament de son mari, qui préfère le calme des bibliothèques à l’effervescence des cabales de la Cour…

Peu désireuse de perdre ses privilèges et son train de vie dans le sillage de son époux, c’est ainsi avec pertes et fracas que la princesse de Condé va accueillir l’écartement puis l’ostracisation de son mari de la Régence suite à la mort du roi. La décision du Parlement du 02 septembre 1715 provoque en effet une colère mémorable de la duchesse, qui entre alors pour ainsi dire dans l’opposition immédiate et radicale au nouveau Régent. Durant des mois, Louise-Bénédicte se plonge dans la documentation juridique et mobilise les meilleurs juristes de France et de Navarre pour étudier les moyens de recourir au cassage du testament de son beau-père. Il est vrai que la situation est critique pour les époux de Sceaux, car le duc de Bourbon (un autre Condé neveu de la duchesse…), après avoir été l’artisan du retrait au duc du Maine du commandement des troupes que Louis XIV lui avait confié par son testament, vient maintenant de lui faire retirer son rang de prince du sang, réduisant ainsi basiquement la duchesse au rang d’épouse d’un noble d’une lignée illégitime et déchue de toutes fonctions…

En désespoir de cause, et face à une politique du Régent toujours plus impitoyable envers son mari (et par extension envers elle malgré son sang – dont la duchesse a une assez haute conception…), Louise-Bénédicte finit par basculer pour de bon dans la conspiration. Non-contente d’héberger à Sceaux tout un bataillon de politiciens et d’intellectuels opposés au régime (d’où ces derniers écrivent textes et chansons critiquant le Régent et sa politique, que l’on répand ensuite dans la capitale), en mai 1718, la duchesse franchit le pas et entreprend désormais de directement renverser le Régent. Pour ce faire, elle se rapproche du souverain d’Espagne, qui n’est autre qu’un des petits-fils de Louis XIV, placé avec succès à la tête de la Couronne espagnole suite à la guerre de Succession d’Espagne quelques années plus tôt. Bien qu’il ait renoncé à ses droits sur la couronne de France, Philippe V ambitionne toujours de jouer un rôle sur son royaume natal, en plus d’éprouver lui aussi une profonde aversion pour le Régent (il avait même envisagé d’intervenir en France dès le moment de la succession de Louis XIV, mais y avait renoncé devant le succès de la prise de pouvoir politique de Philippe).

Par l’intermédiaire de l’ambassadeur d’Espagne à Paris (le prince de Cellamare, qui laissera son nom à la conspiration), la duchesse du Maine entre ainsi en pourparlers avec les conseillers de Philippe V, qui prêtent une oreille intéressée à cette tentative de déstabilisation. Mais si la duchesse du Maine est la reine des abeilles, ce n’est guère celle des intriguantes : dès ses premières manœuvres, les services de renseignement du Régent ont vent du complot et l’en informe. Dès lors, Philippe place sous surveillance Louise-Bénédicte et ses proches, et collecte patiemment les pièces à charge contre les apprentis conspirateurs. Ne reste plus qu’à accumuler les preuves suffisantes pour éviter le scandale, avant de frapper le coup de grâce…

* * *

Décembre 1718. Une petite troupe d’officiers portant la marque de la garde royale frappe à la porte avant d’investir le château de Sceaux. On informe la famille Maine de son arrestation, et on prie poliment la duchesse, son mari et leurs enfants de bien vouloir monter dans les deux carrosses qui les attendent. Cette dernière jouera la surprise et résistera plusieurs heures en trainant à faire ses bagages, avant d’accepter finalement, sur pression courtoise mais ferme de l’un des officiers royaux, de bien vouloir enfin rejoindre le carrosse (dont la duchesse se scandalisera de la modestie du véhicule, totalement outrancier à son rang). Les époux Maine et leurs enfants sont alors conduits dans une prison royale dans le nord du pays, où ils resteront exilés pendant près de deux ans. Rapidement, le duc du Maine – qui ignorait tout des intrigues de son épouse – est innocenté, mais partagera néanmoins le sort de sa femme. L’événement est un traumatisme pour leurs enfants, les futurs prince de Dombes et comte d’Eu, eux les petits-fils du Roi-Soleil et princes du sang déchus, qui connaitront ainsi durant de longs mois les turpitudes de la vie en prison (relativement dorée). Le comte de Toulouse, frère du duc du Maine, sera également arrêté quelques temps, avant d’être lui aussi innocenté et relâché.

Si la conspiration était de pacotille, elle ne fut pas sans conséquence, car le Régent goûta fort peu l’implication de son neveu d’outre-Pyrénées dans cette entreprise de déstabilisation de son royaume. En effet, à peu près au même moment, Madrid avait apporté son soutien matériel à la rébellion d’un groupe de nobles bretons, engagés dans une tentative de sécession de leur province en protestation notamment des exigences fiscales de la Monarchie. Profitant de ce camouflet diplomatique pour mettre fin une bonne fois pour toutes aux tentatives d’ingérence espagnole, Philippe déclare la guerre à l’Espagne des Bourbons.

Le conflit sera bref. En quelques mois, plusieurs grandes villes espagnoles sont prises par les forces terrestres françaises, tandis que la nouvelle alliance instaurée avec l’ancien ennemi anglais voient ces derniers intervenir sur le plan maritime. Les redoutables escadres britanniques s’attaquent alors aux grands ports atlantiques espagnols, et infligent une sévère déculottée à sa flotte lors la bataille du Cap Passero (où les Espagnols perdent 11 vaisseaux). Comprenant qu’il n’est pas en mesure de gagner ce combat, Philippe V se résout à renvoyer son ministre Alberoni (l’un des grands artisans de la conspiration ainsi que du soutien aux dissidents bretons), et accepte de rejoindre l’alliance diplomatique élaborée par le Régent. C’est le début d’une période de paix remarquable en Europe, qui permettra un développement économique et commercial inédit dans l’histoire de la France d’Ancien Régime, et à laquelle ne mettront fin que les affres d’un nouveau grand conflit (la guerre de Succession d’Autriche, à laquelle j’ai également consacrée deux très importants articles pour les intéressés).

Paix, ordre, désendettement : les trois mantras de la politique du Régent

Comme nous l’avons vu dans le bloc précédent, le neveu de Louis XIV, Philippe d’Orléans, est parvenu à établir sa légitimité et à s’imposer au pouvoir dès le décès du grand souverain, grâce au coup de force mené lors de la dévolution exercée au Parlement de Paris. Il est vrai que Philippe (fils du frère cadet de Louis XIV) n’était pas bien apprécié du Roi-Soleil, considéré comme un personnage un peu trop frivole et débauché (ce qu’il était effectivement en partie), et qui contrastait avec le sérieux et dévot duc du Maine (quand Philippe tendait lui presque à apparaître athée !). Mais aussi collectionneur de maîtresses de « petite vertu » (on lui connaissait de nombreuses liaisons avec des danseuses de l’Opéra de Paris) et amateur des « plaisirs de vie » qu’il était, Philippe n’en était pas moins un homme cultivé et doté d’un grand sens politique, ce qu’il démontrera durant ses huit années à la tête du Royaume.

De façon générale, la politique globale du Régent Philippe peut être résumée de façon assez simple : rendre à son petit-neveu Louis XV un Royaume aussi puissant qu’il en hérité – idéalement la stabilité en plus et la guerre et l’endettement abyssal en moins (les deux dernières décennies du règne de Louis XIV ayant en effet été marquées par les crises économiques, les disettes, les guerres incessantes et des caisses de l’État ruinées comme jamais). Pour ce faire, sur le plan intérieur, la politique du Régent va constituer à s’éviter les oppositions intempestives, en impliquant davantage dans l’exercice du pouvoir les puissants du Royaume. En effet, les périodes de Régence constituent toujours des moments critiques pour le pouvoir monarchique, durant lesquelles le pouvoir royal est fragilisé par le fait que le gouvernement du royaume est assuré par une personnalité (ici le Régent) qui ne dispose en rien des attributs sacrés du monarque et dont l’autorité est mal assurée. Ces temps particuliers de la Monarchie intervenant durant la minorité des souverains donnèrent lieu historiquement très souvent, nous l’avons vu, à de multiples et importantes tentatives de déstabilisation (d’origine interne ou externe), qui se traduiront par de plus ou moins grand vacillements du pouvoir royal (ce qui fut le cas sous les régences de Catherine de Médicis, de Marie de Médicis, d’Anne d’Autriche,…). Mais Philippe n’a pas oublié la Fronde, et va ainsi mener une politique du consensus, qui prend le parti de satisfaire l’appétit politique des corps ou des personnalités susceptibles de se muer en opposition frontale, en les associant au pouvoir.

Cette stratégie de gouvernance prendra la forme quelques années d’un système original, que l’on a nommé la polysynodie (un mot inventé à partir du grec et qui signifie le « gouvernement par plusieurs conseils »). Jusqu’ici, et surtout depuis le règne de Louis XIV, la gestion du pays était principalement exercé par des secrétaires d’États, dont la fonction première était de rédiger et de contresigner les actes royaux. Des secrétaires qui, avec le temps, étaient devenus les principaux membres du gouvernement, dirigeant de grands départements (guerre, affaires étrangères, finances, marine,…), et que l’on peut voir comme les ancêtres de nos ministères ! À ce système, Philippe en substitue un nouveau, où les secrétaires d’État sont remplacés par des « conseils particuliers » qui se spécialisent chacun dans un large domaine (Conseils du dedans, des affaires étrangères, de la guerre, de finance, de conscience, etc.). Ces conseils intègrent de nombreux membres des princes du sang, de la haute noblesse du pays (ducs et pairs), ainsi que pour la première fois de l’Histoire quelques hauts-magistrats du Parlement de Paris. Tous ces conseils particuliers sont chapeautés par le Conseil de régence, présidé par Philippe, qui dirige le pays au nom de Louis XV (et qui suivant le cas, peut avoir un rôle consultatif ou décisionnel).

Zoom sur : la polysynodie, un mode de gouvernement aussi éphémère qu’original (1715-1718)

Le gouvernement par le système de polysynodie durera trois ans, le temps pour le Régent Philippe de finir d’affermir son pouvoir et d’affirmer son autorité. De 1715 à 1718, la France fut ainsi organisée autour de sept conseils particuliers, dont les présidents, issus de l’aristocratie, appartenaient en grande partie au départ au cercle des opposants au Régent.

Ainsi, le maréchal d’Huxelles avait obtenu la présidence du Conseil des affaires étrangères, le duc d’Antin celui du Dedans, et le comte de Toulouse (fils légitimé de Louis XIV et frère cadet du duc du Maine) était placé à la tête du Conseil de Marine. Quelques parlementaires exercèrent également dans ces conseils, accompagnés d’administrateurs expérimentés issus du Conseil du roi ou des intendants de province. Quant aux finances, autrefois aux mains du contrôleur général du même nom (responsabilité qu’exerça notamment longtemps le grand Colbert sous le règne de Louis XIV), elles repassèrent dans le giron direct du Régent, qui aspirait à engager des réformes importantes dans ce champ (avec notamment l’expérimentation du fameux système de Law, auquel nous consacrerons un encadré spécifique un peu plus bas).

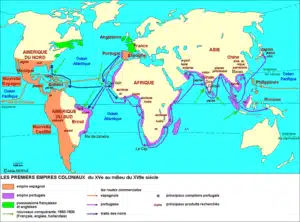

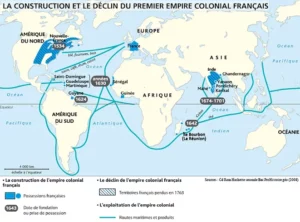

(source : Magazine Historia, dans le cadre de son dossier de décembre 2023 consacré à la Régence)

À vrai dire, malgré son intérêt en terme de système de gouvernance, la Polysynodie de 1715 reste en premier lieu un instrument politicien venu répondre au déficit d’autorité du Régent. Il s’agit en premier lieu de satisfaire et de donner des gages à l’aristocratie de Cour, écartée des responsabilités depuis le début du gouvernement personnel de Louis XIV (et à qui elle offrait ainsi une revanche sur la noblesse de robe). Ce système collégial, qui donnait à l’aristocratie l’illusion de partager le pouvoir, révèlera d’ailleurs assez vite son impuissance (en plus d’avoir conduit à un affaiblissement de la monarchie administrative par l’écartement d’un certain nombre d’anciens secrétaires d’État et de hauts fonctionnaires tout à fait compétents) :

En dépit des apparences et des illusions, cette nouvelle organisation du gouvernement était plus lourde et plus complexe que l’ancienne. Elle donna si peu de satisfaction qu’au bout de quelques trois ans il fallut remettre les choses sur leurs ancien pied. Outre que la substitution de sept conseils à cinq ministères accrut la paperasse sans accélérer l’expédition des affaires, les assemblées de la polysynodie furent affaiblies dès le départ par les conflits de compétences qui les opposèrent les uns aux autres par les querelles de préséance surgies entre leurs membres et par l’impéritie de la plupart de leurs présidents et des grands seigneurs qui y entraient.

Michel Antoine, Louis XV, p. 238

C’est pourquoi seulement trois ans après sa mise en place, en 1718, son autorité désormais bien assurée, Philippe mettra fin à l’innovation politique du gouvernement par conseils, pour renouer avec le gouvernement louis-quatorzien et l’exercice solitaire du pouvoir. La Monarchie non-absolue n’aura ainsi guère duré qu’un temps…

De façon globale, la politique du Régent sera assez simple : maintenir l’ordre et la paix. Sur le plan extérieur, cela consistera à faire la paix avec l’adversaire séculaire anglais, rapprochement parachevé par la signature de la Triple-Alliance en 1717 à laquelle s’associaient également les Provinces-Unies (un autre vieil ennemi de la France de Louis XIV – qui lui avait mené de longues et furieuses guerres). Après un bref conflit avec les Bourbons espagnols (initié par les frasques de la conspiration de Cellamare que nous avons vue plus haut), l’Espagne accepte de se joindre à ce dispositif diplomatique, qui aura la mérite d’assurer la paix en Europe pendant près d’une vingtaine d’années (une période de « non-guerre » inédite entre la France et la Grande-Bretagne – alors en rivalité commerciale et coloniale croissantes – que certains historiens qualifieront de « Première Entente cordiale » – en référence à celle du XIXe siècle) :

Deux facteurs limitent les capacités offensives de la France et l’inclinent à la paix. Outre un sentiment de lassitude exprimée par le feu roi sur son lit de mort et donné, en quelque sorte, comme testament politique à son héritier (« j’ai trop aimé la guerre… »), il faut payer la facture du conflit précédent [la guerre de Succession d’Espagne, NDLR] – plus de 100 millions de livres tournois étaient encore dus aux fournisseurs et il fallait en outre consolider la dette publique qui avoisinait les deux milliards. Le système de Law s’y emploiera […]. En outre, le roi est mineur, ce qui dans la tradition de l’Ancien Régime limite le souverain et ses conseillers à l’indispensable. […] La vraie raison de l’« entente cordiale » entre Paris et Londres résidait ainsi dans une communauté d’intérêt, et en particulier dans la fragilité relative du pouvoir des deux gouvernements, celui du Régent comme celui de la Maison de Hanovre [la lignée souveraine d’origine allemande qui occupe le trône de Grande-Bretagne depuis la Glorieuse Révolution de 1688, NDLR]. Les Hanovre et leurs alliés whigs étaient menacés par l’opposition jacobite, le duc d’Orléans devait se méfier de l’opposition des bâtards légitimés [duc du Maine et comte de Toulouse], des partisans de Philippe V, qui, en cas de décès prématuré de Louis XV, l’auraient écarté du pouvoir. […] Le caractère paisible du Cardinal Fleury permett[r]a de poursuivre cette politique [de complicité objective entre Paris et Londres] jusqu’à son extrême limite, fût-ce en sacrifiant la marine de guerre française sur l’autel des bonnes relations franco-britanniques.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 25-31

Cette politique extérieure d’essence pacifique (qui sera poursuivie avec brio par le successeur du Régent, le cardinal de Fleury, durant deux nouvelles décennies) permet au Régent de se consacrer pleinement aux affaires intérieures, et notamment au redressement de l’économie et à l’assainissement de la dette publique auxquels l’appellent la situation fragile héritée de Louis XIV. Les traditionnelles recettes de réduction des dépenses seront d’abord appliquées afin d’assainir les finances et relancer l’activité économique. Puis le Régent tentera l’expérience d’un système financier innovant que lui proposait de mettre en œuvre un banquier écossais du nom de John Law (que l’Histoire retiendra sous le nom de « système de Law »). Probablement trop en avance sur son temps, ce système (qui consistait notamment à remplacer la monnaie métallique par des billets et à titrer la dette française sur les actions de la Compagnie des Indes) ne résistera pas aux mécanismes de spéculation boursière et à l’éclatement de la bulle afférente. Il se conclura en 1720 par le crash remarquable de l’ensemble du système, non sans avoir cependant constitué une expérience économique visionnaire ayant eu la vertu de stimuler le commerce et de réduire considérablement la dette de l’État sur le dos des agioteurs.

Zoom sur : le système de Law, une révolution économique et financière (trop) visionnaire pour son temps ?

En 1715, lorsqu’il arrive au pouvoir, la situation à laquelle doit faire face le Régent n’est guère brillante. Elle est peu ou prou celle d’un État qui semble avoir épuisé toutes les possibilités de redressement économique et financier, qu’ils s’agissent de l’impôt, de l’emprunt ou de la politique monétaire :

À la mort de Louis XIV, le pays se réveille dans l’angoisse et les doutes. La politique glorieuse et les nombreuses guerres du Roi-Soleil ont laissé un bien coûteux héritage. Le déficit est chronique : alors que les dépenses publiques s’élèvent à 146 millions de livres par an, l’État n’en engrange que 69 millions. La dette publique atteint 3,5 milliards de livres. Son remboursement coûte chaque année 86 millions d’intérêts, dont les taux ne cessent de s’élever. La situation de la France est donc très préoccupante : les revenus de 1716 et de 1717 sont déjà engagés avant même d’avoir été encaissés.

Guillaume Mazeau, « 1720 : la première bulle spéculative explose », Histoire & Civilisations, mars 2023

Face au risque de banqueroute, quand le deal d’un Colbert à Louis XIV avait été d’asseoir la puissance de la France sur l’industrie et le commerce extérieur, celui de l’écossais John Law au Régent sera celui de la maîtrise de la création et de la circulation monétaires et des marchés de capitaux. Le principe était simple – favoriser l’abondance et la rapidité de circulation de la monnaie – et la promesse, plus que séduisante : faire de la France un royaume bien gouverné, arbitre de l’Europe sans avoir à faire usage de la force !

À cette époque, la richesse d’un État se mesure à sa possession de métal précieux, dont le stock n’est pourtant pas renouvelable à l’infini. Law propose donc un moyen de créer de la monnaie, en la déconnectant de l’or et de l’argent : il faut remplacer la monnaie métallique par de la monnaie de papier, grâce à une banque, elle-même appuyée sur une compagnie de commerce, dont le capital serait divisé en actions. Ce système offre a priori un moyen de sortir de la dette publique : en convertissant sa dette en actions de la compagnie, l’État peut devenir son propre créancier.

Guillaume Mazeau, « 1720 : la première bulle spéculative explose », Histoire & Civilisations, mars 2023

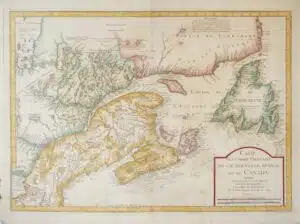

Inspiré par le modèle anglais, Law met place en 1717 une Banque centrale, chargée d’actionner les leviers de la création monétaire et du soutien à l’économie. Souhaitant favoriser l’association des banques et des compagnies coloniales à l’instar du modèle britannique, il fait gager les obligations (les titres de dette) sur les actions de la Compagnie du Mississippi, qui détient le monopole du commerce avec la Louisiane (qui n’est alors encore qu’un immense territoire d’Amérique du Nord sous contrôle de la France quasiment inexploité sur le plan économique). Inspirée du modèle des compagnies à charte, la Compagnie est fondée sur la base d’un capital de 100 millions de livres, divisées en 200 000 actions, payables en billets d’État. Les achats d’actions par les investisseurs (qui iront du petit commerçant aux grands banquiers d’affaires) doivent permettre d’une part d’alimenter les caisses de la Compagnie (et donc de l’État) en numéraire. D’autre part, l’idée est que l’essor de la valeur de ces actions permettra de diminuer d’autant la charge de la dette publique, et donc de la résorber sur le long terme. Le système a pour principe de fond de transformer les rentiers en actionnaires. L’idée est également que la Compagnie devienne la prêteuse de la Couronne, mais avec l’avantage de lui garantir des taux d’intérêts infiniment plus bas que celui des créanciers européens ! La France souffre en effet à l’époque, malgré la relative efficacité de son système fiscal, de difficultés importantes à trouver des emprunteurs :

La cherté du crédit accordé à la France peut surprendre. N’est-elle pas alors la première puissance fiscale en Europe ? Les revenus de l’impôt n’excèdent-ils pas d’un tiers ceux de l’Angleterre ? D’autre part, les prêteurs étrangers n’ignorent pas qu’en France la concentration des recettes fiscales dans les mains des officiers appelés « receveurs » et « fermiers généraux », chargés de lever les impôts, garantit l’efficacité de la gestion du Trésor. […] Au-delà de la guerre, l’impasse financière est liée aux blocages de la société d’ordres. Incapable de réformer un système d’imposition pas nécessairement plus lourd, mais plus hétéroclite, cloisonné et mal accepté que ceux de ses voisins européens, le roi ne parvient pas à augmenter les recettes de l’État ni à rassurer les prêteurs. Ce qui, par contrecoup, continue d’alimenter le haut niveau des taux d’intérêt.

Guillaume Mazeau, « La dette de l’État, poison de l’Ancien Régime », Histoire & Civilisations, février 2021

À moyen terme, le système avait également vocation à s’accompagner d’une refondation de la fiscalité. En effet, Law avait beaucoup analysé le dysfonctionnement des nombreux dispositifs fiscaux français – il proposait d’ailleurs rien de moins qu’une suppression de tous les impôts directs et indirects, pour les remplacer par un impôt foncier unique ! Le système de Law est enfin pensé pour stimuler l’expansion coloniale et maritime de la France :

Empêtrée dans sa dette, la France est également en retard dans la course à la suprématie maritime qui oppose les puissances européennes, en particulier l’Angleterre et les Provinces-Unies. L’occasion semble belle de faire d’une pierre deux coups : éloigner la menace de la banqueroute et créer une compagnie de commerce qui puisse financer une nouvelle expansion coloniale aux Indes occidentales.

Guillaume Mazeau, « 1720 : la première bulle spéculative explose », Histoire & Civilisations, mars 2023

Pendant plusieurs années, le système financier fonctionne, grâce aux prix abordables des actions ainsi qu’à grand renfort de publicités. En 1718, la banque devient royale et l’État convertit une partie de sa dette en achetant des actions. En trois mois seulement, Law émet 71 millions de nouveaux titres. Cependant, devant la timidité des investisseurs, Law est contraint de procéder à la fusion de la Compagnie du Mississippi avec deux autres sociétés de commerce : la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie de la Chine, le nouveau groupe prenant le nom de « Compagnie des Indes ». L’investissement dans la Compagnie connaît à partir de là un essor fulgurant, et se mettent alors en place les engrenages aujourd’hui bien connus de la bulle spéculative (celle de Law est l’une des premières de l’Histoire !). La bulle gonfle rapidement, et explosera quelques années plus tard – presque en même temps d’ailleurs que la Compagnie de la Mer du Sud en Angleterre :

L’engouement est rapide. Une frénésie spéculative s’empare de Paris. Dans la rue Quincampoix, le siège de la Compagnie est pris d’assaut. En quelques mois, les actions voient leur cours flamber, bien au-delà de leur contrepartie réelle. Pariant sur la réussite du système de Law, les spéculateurs achètent puis revendent aussitôt les titres, les faisant mécaniquement et artificiellement grimper. Ainsi, trois ans seulement après leur mise en circulation, les premières actions achetées 150 livres en 1717 valent désormais la somme astronomique… de 10 000 livres ! […] Pourtant, au même moment, tout commence à s’effondrer, et Law est lui-même conscient du caractère illusoire de son système, fondé sur le court terme. La hausse vertigineuse de la valeur des actions est en effet totalement exagérée par rapport à l’activité de la Compagnie : la mise en valeur de l’immense et difficile territoire américain ne peut, au mieux, apporter des bénéfices qu’à long terme. En outre, l’émission de billets et d’actions dépasse de loin l’encaisse en monnaie métallique. En réalité, l’ensemble ne repose que sur la confiance : en cas de revente massive des titres, la Compagnie risque de ne pas pouvoir rembourser une partie des actionnaires. Mais les premiers d’entre eux commencent à réaliser l’ampleur de la bulle financière. Le prince de Conti et le duc de Bourbon revendent rapidement, vite imités par de nombreux détenteurs de titres. C’est la panique : dès le mois de février, les cours s’effondrent. Le 22 février, Law réunit l’assemblée générale des actionnaires, mais il est trop tard. Les banquiers plus classiques comme les frères Pâris, un temps rejetés dans l’ombre par le succès de Law, profitent de la situation pour se débarrasser de lui et reparaître en pleine lumière. C’est la faillite. […] Ainsi s’achève la première grande crise financière moderne, liée à l’essor de la colonisation et du capitalisme marchand.

Guillaume Mazeau, « 1720 : la première bulle spéculative explose », Histoire & Civilisations, mars 2023

En février 1720, un classique krach boursier provoquera ainsi l’écroulement du système entier, emportant avec lui dans la faillite nombre de ceux qui avaient tenté l’aventure (à quelques grands enrichissements personnels près, comme le prince de Conti et le duc de Bourbon qui réalisèrent une fortune dans l’opération). Ses conséquences ne furent toutefois pas si négatives que cela pour le gouvernement : si le volume de l’endettement de l’État (le cœur des préoccupations de Law et du Régent) n’avait pas bougé, le rachat de la dette royale par la Compagnie des Indes avait en effet permis de considérablement réduire ses taux d’intérêt, diminuant d’autant le poids du remboursement de la dette dans le budget de l’État. Malgré l’échec de son système (qui bousculait bien des privilèges et des situations acquises…), Law contribua ainsi à apporter un souffle d’air bienvenu à bien des débiteurs (et en premier lieu parmi eux l’État français !), les mécanismes de son dispositif ayant consisté à pratiquer une forme d’« anesthésie du rentier » selon la formule d’un spécialiste du sujet. En cela, certains historiens ont même été jusqu’à comparer cette expérience à un New Deal avant la lettre !

Loin d’un affaiblissement : un tremplin au long règne de Louis XV

S’il a laissé l’image d’un personnage débonnaire voire incestueux et comploteur (des rumeurs lui prêtant l’intention d’empoisonner Louis XV ou de coucher avec sa propre fille circulèrent durant tout son mandat… !), c’est en pratique un Royaume redressé et assaini que le Régent Philippe léguera à son souverain à la majorité de celui-ci (en 1723). Suite aux crises de la conspiration de Cellamare (1718), du conflit avec l’Espagne (1719) et du krach du système de Law (1720), les dernières années de la Régence seront en effet marquées par une stabilité politique remarquable, que les ambitions politiques du Parlement (auquel Philippe a pour mémoire rétabli le fâcheux droit de remontrance) viendront à peine troubler. Sur le plan intérieur comme extérieur, s’engage alors une longue période de paix civile et militaire, ainsi qu’un retour de la prospérité économique que le gouvernement du cardinal de Fleury portera à son apogée (sous son exercice, les conditions de vie de l’ensemble de la population s’amélioreront en effet comme jamais sous l’Ancien Régime, ce qui amènera certains historiens à qualifier cette période comme l’un des plus remarquables « âges d’or » de la France monarchique).

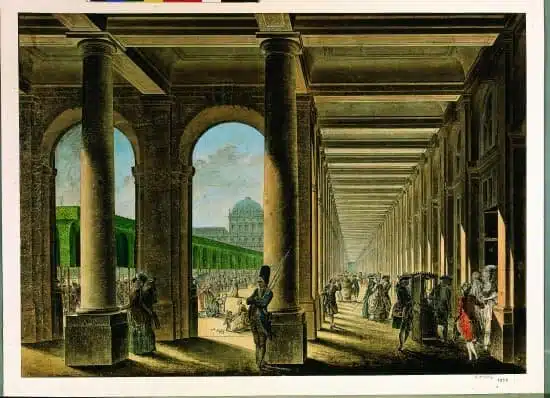

Zoom sur : Paris, capitale de la Régence

Après un Grand Siècle structuré par la vie à Versailles, la Régence marque le grand retour de la Royauté dans la capitale. Dès le lendemain de son avalisation au Parlement, et considérant combien l’isolement du roi à Versailles avait de son point de vue participé de nuire à son image et de l’éloigner de sa population, Philippe fait en effet déménager la Cour ainsi que l’ensemble des administrations du royaume à Paris. Lui-même s’installe au Palais-Royal, résidence qui appartient à sa famille depuis l’époque de son père, et qui devient le nouveau centre de gravité du royaume. Après un passage par le château de Vincennes, Philippe fait s’établir le jeune Louis XV au château des Tuileries, à quelques centaines de mètres du Palais-Royal.

Le retour de la Royauté à Paris constitue une véritable révolution pour la capitale, car dans le train du roi et du Régent, ce ne sont ainsi pas moins de 10 000 personnes qui se réinstallent autour de la Seine. Une population qui appartient qui plus est à l’élite politique, intellectuelle et économique du pays, et qui va ce faisant exercer une influence considérable sur l’aménagement ainsi que sur la vie politique et culturelle de la capitale durant cette petite décennie que durera la Régence (1715-1723). C’est aussi que Philippe d’Orléans est tout le contraire de la tendance dévote voire bigote qui caractérisait la « vieille cour » du Roi-Soleil : libertin assumé, très cultivé (compositeur de musique, peintre, chimiste à ses heures perdues), passionné d’art (il est un grand collectionneur de peinture), curieux de sciences, le Régent promeut les arts et libère la pensée intellectuelle et politique. Dans son Palais-Royal fraîchement modernisé, il héberge des musiciens et des gens de théâtre, et démocratise l’opéra en y donnant accès à tous moyennant un écu. Durant ses années au pouvoir, un puissant vent de liberté souffle sur Paris : liberté de penser, de créer, de changer les choses…

Avec l’arrivée de la Cour dans la capitale, habituée au faste et au confort, Paris connait un grand embellissement. Les meilleurs artisans et artistes s’activent à faire de chaque nouvelle demeure une vitrine, et comme le soulignent les spécialistes de l’époque, « Paris donne alors le ton en France et en Europe ». C’est la naissance du style Régence, connue pour ses boiseries, et le moment où, d’une certaine façon, « tout ce qui se fait de plus beau se fait à Paris ».

En résumé, en seulement quelques années, Philippe d’Orléans fait entrer la France dans une période de remarquable progressisme culturel, où l’on se met à philosopher et critiquer à nouveau l’autorité, et où la haute-société n’a plus goût que pour la fête, les salons et les délices de la vie princière (il ne faut pas oublier en effet que la Régence est d’une certaine façon une période d’après-guerre – à l’image des Années Folles après la Première guerre mondiale). De ce fait, sur le plan socioculturel, la Régence constituera une période en rupture complète avec la fin du règne de Louis XIV. Loin de l’austérité et de la dévotion qui caractérisaient cette dernière, le minorité de Louis XV est marquée par la nouveauté et l’effervescence culturelle.

Une liberté nouvelle et un état d’esprit à l’émancipation, à l’innovation et à la jouissance dont vont alors bénéficier toutes ces personnalités dont nous connaissons encore si bien les noms aujourd’hui, tels Voltaire, Montesquieu, Marivaux, Fontenelle ou encore Law. Dans l’esprit de ces « philosophes » et savants, l’heure est désormais à la suprématie de la Raison sur le dogmatisme (tout particulièrement religieux). Ainsi, sous la Régence, dans toutes les formes de culture et d’arts (romans, théâtre, opéra, musique, essais philosophiques,…), de jeunes et talentueux esprits produisent des œuvres d’avant-garde, qui renouvellent les genres et surtout, bousculent les consciences et propagent les idées nouvelles. Autant de nouveautés et d’émulations qui déboucheront sur un grand nombre d’innovations philosophiques, économiques et artistiques, et qui marqueront indéniablement le début du fameux Siècle des Lumières

Si la Régence rompt substantiellement avec le règne du Roi-Soleil en termes de mœurs et de vie politique et culturelle, elle n’en demeure pas moins dans une forme de continuité sur le plan institutionnel. Bien qu’incarnant une forme de modernité sous certain aspect (du mode de gouvernement par polysynodie au libertinage décomplexé du Régent dans sa vie privée), la politique de Philippe d’Orléans s’inscrit toujours dans « l’absolutisme » monarchique auquel Louis XIV avait porté la France à son degré le plus abouti. Davantage despote éclairé que réformiste radical, Philippe n’a jamais cessé de réaffirmer l’autorité royale et de perpétuer les acquis de la Monarchie absolue de son prédécesseur, ayant à cœur de remettre à Louis XV un royaume aussi stable et ordonné autour de son souverain que possible.

Au début de l’année 1723, le jeune garçon de 12 ans est ainsi sacré à Reims, juste après que Philippe l’ait fait se ré-établir à Versailles. Le Régent se retire dans la foulée, avant de mourir à peine quelques mois plus tard (avec, dit-il dans une lettre, « le sentiment du devoir accompli »). C’est maintenant au tour du règne de Louis XV de véritablement commencer, à la tête d’une France qui est maintenant définitivement entrée dans l’ère des Lumières…

Pour aller plus loin… 🔎🌎

Ce petit épisode de la série des « Il était une fois… » du blog sur la période de la Régence et ses grandes dynamiques de fond est en fait extrait de ma grande série consacrée à l’affaire de la Bête du Gévaudan. Je renvoie ainsi les passionné(e)s de grandes énigmes historiques vers cette vaste fresque documentaire sur l’histoire incroyable (mais vraie) de cette célèbre « Bête dévorante » de l’histoire de France. Une histoire extraordinaire qui, loin d’une simple légende, a fait plus d’une centaine de morts dans le territoire correspondant à l’actuel département de la Lozère, et a profondément marqué les mémoires des paysans de ces hautes et rudes terres du Massif central à la croisée du Languedoc et de l’Auvergne (affaire où la question de l’ancienne organisation territoriale et administrative de la France d’Ancien Régime fut d’ailleurs centrale !).

L’histoire extraordinaire d’un fait divers devenu haute affaire d’État, et qui aboutira notamment à l’organisation des plus grandes battues de l’histoire du Monde jamais réalisées contre un animal féroce.

L’histoire extraordinaire de trois années de terreur paysanne et de cauchemar grandiose constituant la plus grande énigme du règne de Louis XV, et qui a traumatisé tout un territoire comptant alors parmi les provinces les plus pauvres et les plus reculées du royaume de France (et dont la Bête est devenue l’emblème).

Une histoire extraordinaire qui, au-delà de la résolution du mystère, a également beaucoup à nous apprendre sur la société et la France de l’Ancien Régime, entre crépuscule de la Royauté et montée en puissance des Lumières, entre condition et vie paysannes dans les hautes terres et quotidien de Cour, ainsi que sur l’histoire et la géographie d’une région d’une sauvage beauté, et qui correspond aujourd’hui globalement au département de la belle et secrète Lozère…

En outre, si le sujet de l’histoire de la formation et de l’organisation territoriale de la France vous intéresse, n’hésitez pas également à consulter notamment les deux articles suivants – en particulier le premier qui s’apparente à un véritable cours sur l’organisation et le fonctionnement administratif (justice, religion, fiscalité, etc.) de la France d’Ancien Régime, qui nous a en effet léguée beaucoup plus de choses que l’on ne pourrait le soupçonner !

* * *

Et sinon, pour les intéressés et autres curieux, vous pouvez prendre connaissance de tous mes articles, (photo)reportages, récits de voyage, documentations et cartes liés à plus globalement à l’histoire, à la géographie ainsi qu’au patrimoine (naturel, architectural, culturel) de la France (de l’Antiquité à nos jours), en consultant mes rubriques respectivement dédiées à ces domaines – notamment sa riche cartothèque (accessibles ici : catégorie « Histoire de France » et catégorie « Géographie de France »).

Et si d’autres sujets et thématiques vous intéressent, n’hésitez pas également à parcourir ci-dessous le détail général des grandes catégories et rubriques du site, dans lesquels vous retrouverez l’ensemble de mes articles et cartes classés par thématique. Bonne visite et à bientôt !

Afrique Allemagne | Prusse | Autriche Amériques & Caraïbes Anciennes civilisations Ancien Régime Angleterre | Grande-Bretagne | Royaume-Uni Antiquité Asie Canada | Québec Culture(s) Economie Epoque contemporaine Epoque moderne Espagne | Portugal Etats-Unis Europe France Gaulois | Celtes Grèce Grèce antique Géographie Histoire de France Histoire du Monde Italie Lozère & Cévennes Monde Moyen-Âge Méditerranée Nature & Environnement Nouveau Monde Patrimoine(s) Pays-Bas Politique Préhistoire Religion Rome antique Russie | URSS Révolution(s) Seconde guerre mondiale Société(s) Urbanisme Voyage

Si vous avez aimé cet article et souhaitez que je puisse continuer à en produire d’autres de ce type, toujours plus riches et élaborés, n’hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant et/ou en me soutenant via la plateforme de don participative d’Histoire Itinérante (les dons récurrents supérieurs à 2 € générant automatiquement un accès abonné au site !).

Merci, chaque soutien, chaque petit euro, est très précieux et déterminant pour l’avenir du site ! 🙏🙂

Soutenez Histoire Itinérante sur Tipeee