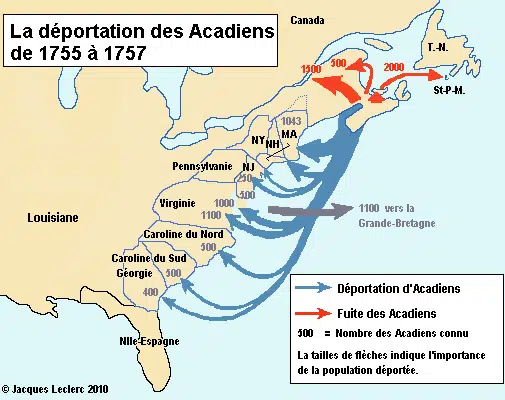

La déportation des Acadiens qui démarre en 1755, fait partie des évènements que les Historiens classent dans la période dite du « Grand Dérangement », qui s’étire jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. L’expression désigne l’expropriation massive, l’expulsion puis la déportation de ce peuple francophone, installé dans l’actuelle région de la Nouvelle-Écosse (Canada), réalisées par les Britanniques lors de leur conquête puis prise de possession d’une grande partie de la Nouvelle-France (comme l’on appelait alors l’immense colonie française d’Amérique du Nord).

Aujourd’hui méconnu, l’événement suscita l’indignation de la France de Louis XV, et fut perçue comme violant le « droit international non-écrit » de l’époque. Pour la première fois de l’Histoire européenne en effet, une Nation (l’Angleterre) réalisa une opération d’épuration ethnique contre une population officiellement neutre, dans une perspective préventive, et dans le cadre d’une logique de guerre totale contre une autre puissance (la France). Deux siècles plus tard, le ressentiment des descendants des Acadiens déportés (et qui ont formé une vaste diaspora en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe) était toujours très puissant, et des procès pour accusation de « génocide ethnique et/ou culturel » seront même intentés au Canada.

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur les origines de la guerre de Sept Ans, ce conflit en forme de grand choc entre la France et l’Angleterre où se joua précisément la domination du Canada et plus globalement de l’Amérique du Nord (et parfois considérée par les historiens comme la première véritable « guerre mondiale » de l’Histoire), je vous propose ainsi de revenir sur ce tragique événement de l’histoire canadienne, aujourd’hui toujours objet de vives tensions entre francophones d’Amérique et Britanniques… Bonne lecture !

La Nouvelle-France, la grande colonie française d’Amérique du Nord

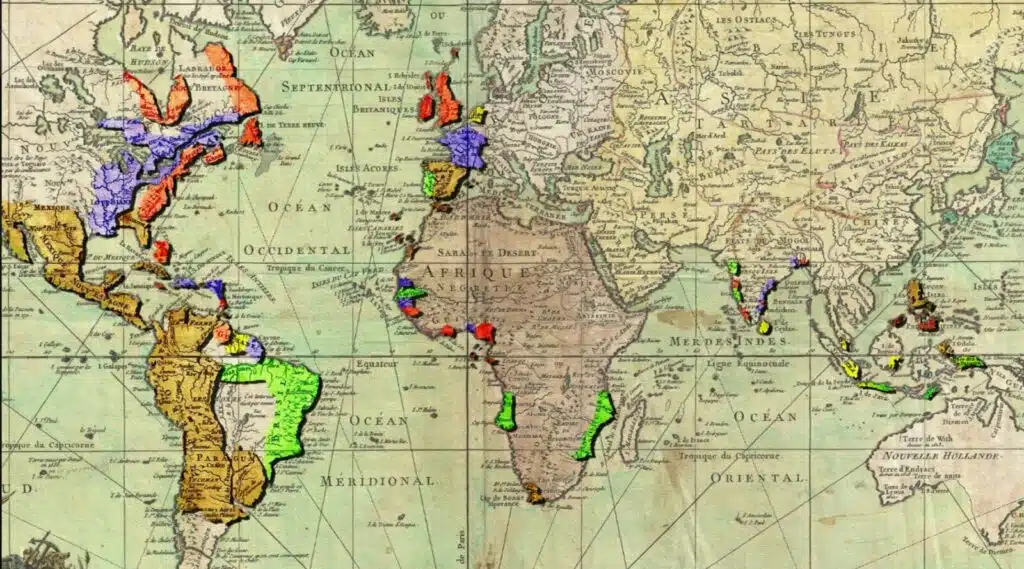

La Nouvelle-France… rien que le nom peut laisser rêveur. Il nous renvoie il y a quelques siècles, quand la France se disputait avec l’Angleterre la place de première puissance d’Europe et du monde colonial et outremer. Une époque où les grandes puissances européennes étaient parties à la découverte du monde, de nouveaux mondes, qu’elles avaient ensuite colonisés, avec plus ou moins (mais plutôt systématiquement beaucoup…) de violence et de succès.

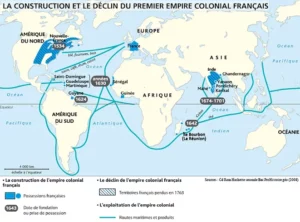

Les Espagnols et les Portugais s’étant déjà partagé le monde entre Est et Ouest, et s’y étant déjà bien installés, c’est avec retard mais vigueur que les autres grandes puissances européennes (France, Angleterre, Hollande principalement) se décidèrent aussi à aller explorer et coloniser ce Nouveau Monde et ses fabuleuses richesses ; sans parler de leur concurrence dans la recherche de son mythique passage menant aux Indes et à la Chine par l’Ouest.

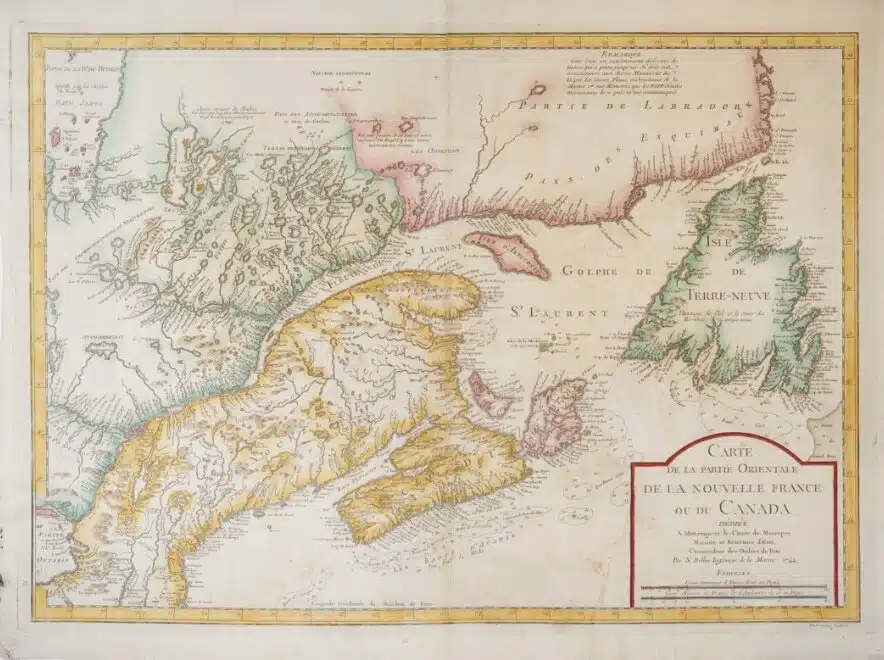

La France, par une certaine forme de hasard des choses, s’aventura et explora le golfe du Saint-Laurent, le remonta, et établi là le berceau de sa future colonie. Les Anglais et les Hollandais préférèrent quant à eux s’installer sur les plaines plus tempérées de la côte Est de l’Amérique, entre la Floride espagnole (où les Français avaient également tenté de s’implanter) et le futur Canada français. Et toutes ces colonies se développèrent, s’agrandirent, se peuplèrent. Mais en Amérique du Nord, l’une d’elle, avec peu de moyens, fut abondamment explorée et s’étendit, plus, bien plus que toutes les autres…

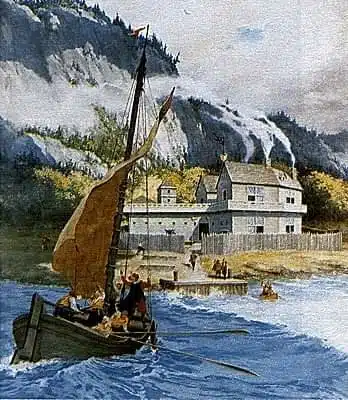

Sous l’impulsion de Louis XIV et de son secrétaire d’état à la Marine Colbert, ce qui restait un simple comptoir de commerce va en effet devenir une véritable colonie royale, dotée d’une politique administrative, économique et de peuplement pensée, souhaitée, structurée et de grande envergure. Calquée sur le modèle administratif et politique de sa métropole, la Nouvelle-France accueille des immigrants français de toutes sortes : artisans, prêtres, missionnaires, aristocrates, trappeurs, et bien sûr paysans, originaires de l’ensemble des régions de l’Ouest.

Bâtie sur le modèle des provinces françaises, la Nouvelle-France constitue ainsi un parfait microcosme de sa Métropole, une sorte de France miniature sur le continent américain, qui a rapidement développée sa propre culture, façonnée par les contraintes locales (climat, isolement, environnement, relations commerciales et métissage avec les populations amérindiennes). Principal bassin de peuplement de la colonie, le Canada se démarque bientôt par une identité propre et marquée, et au début du XVIIIe siècle, on a déjà assisté à la naissance d’une nation canadienne, d’essence catholique et paysanne, mais aussi déjà largement métissée au fur et à mesure que les fameux coureurs des bois épousaient les femmes des tribus amérindiennes qu’ils avaient fréquentées. De façon générale, les Canadiens nés au pays considèrent la vallée du Saint-Laurent comme leur patrie.

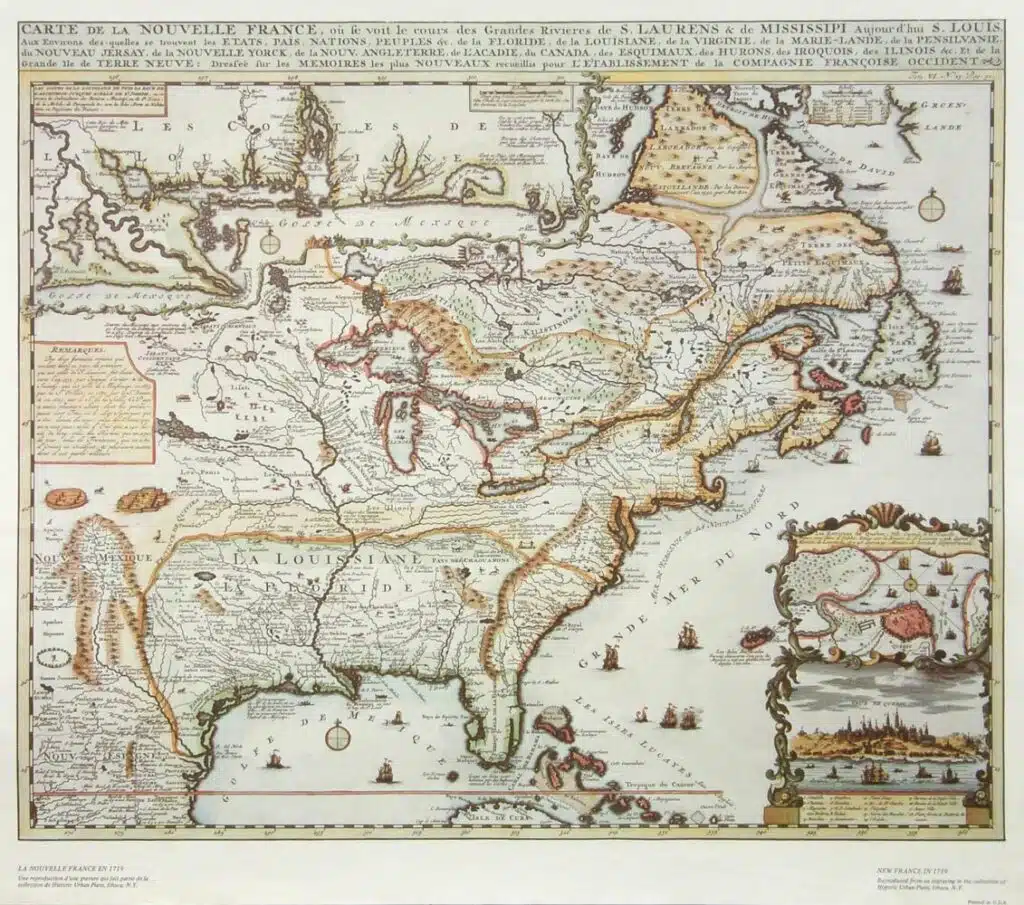

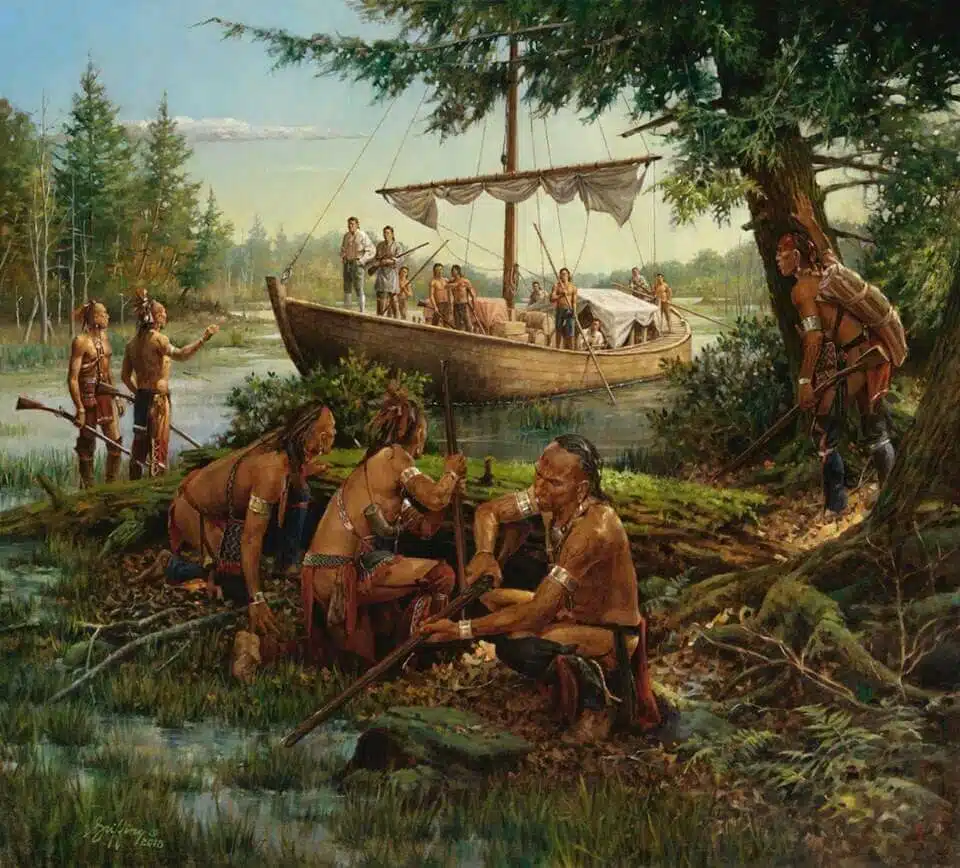

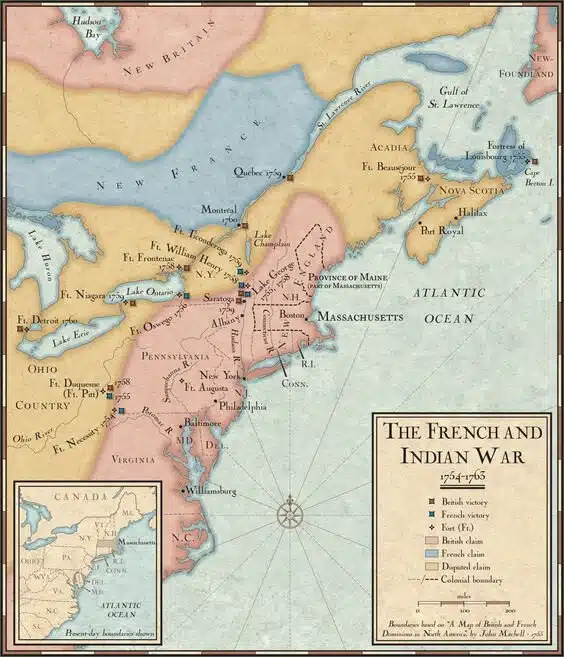

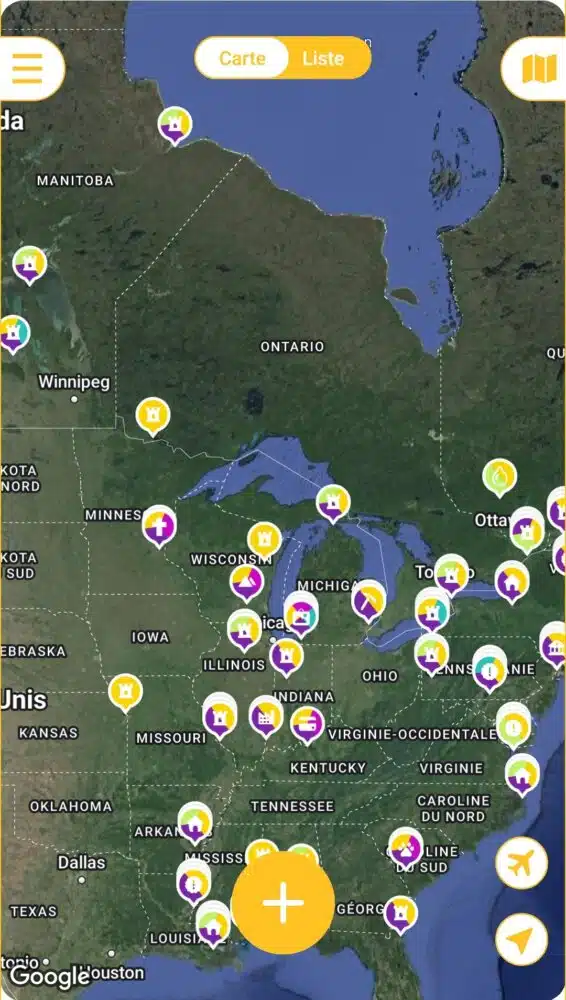

Grâce aux multiples explorations et expéditions menées dans les profondeurs du continent par les Jolliet et Marquette, les La Salle et les La Vérendrye, la Nouvelle-France a également enregistré à la fin du XVIIe siècle une formidable expansion sur le plan territorial. Si le bassin du Mississippi et la région des Grands Lacs demeurent davantage une zone de contrôle forgée par l’établissement d’un réseau de postes et les alliances avec les nations autochtones qu’une véritable annexion coloniale, il est certain que l’influence française rayonne désormais sur l’ensemble de l’intérieur du continent et irradie les immensités américaines du golfe du Mexique à celui du Saint-Laurent, et des Appalaches aux Rocheuses.

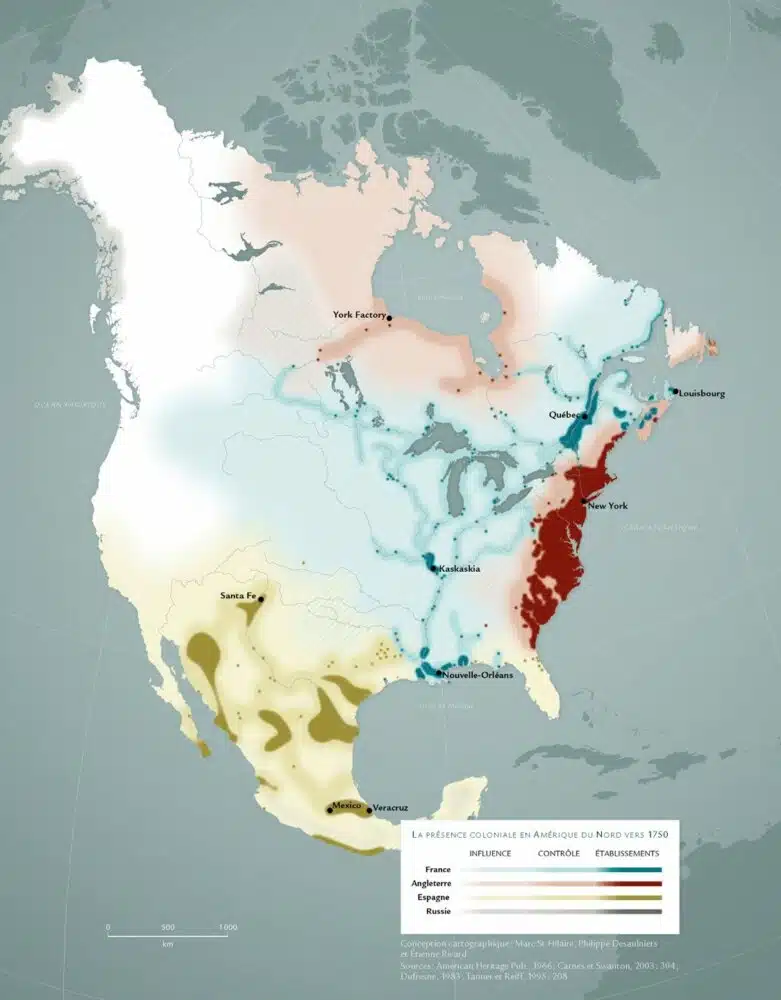

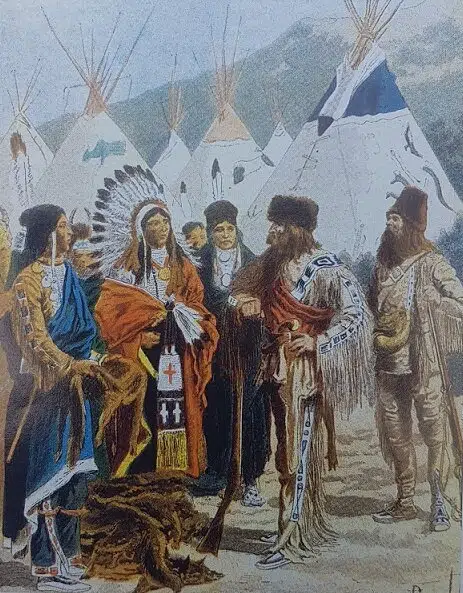

À son apogée, au tournant des années 1750, la Nouvelle-France (comme l’on appelle alors l’ensemble de la colonie nord-américaine française) est un territoire immense et grandiose, qui s’étend donc des Appalaches à l’Est aux grandes prairies à l’Ouest, et de la baie d’Hudson et du Labrador au Nord à la Louisiane et au golfe du Mexique au Sud, en passant par le bassin de Mississippi, les Grands Lacs, et aussi et surtout la vallée et le golfe du Saint-Laurent – le cœur de la colonie. Une immensité de forêts, de lacs, de marais, de roches et de prairies, seulement peuplée de 70 000 colons et de quelques centaines de milliers d’Amérindiens (ces derniers ayant alors déjà été grandement décimés en particulier par les maladies importées par les colons…). Natifs amérindiens avec lesquels les Français sont presque partout alliés et avec qui ils entretiennent de grandes alliances politiques et commerciales (sans parler de l’important métissage qui se développa dès la fondation de la colonie entre ces nations).

Cette formidable expansion territoriale de la Nouvelle-France n’a eu toutefois de cesse d’inquiéter ses populeuses voisines, les Treize Colonies britanniques, désormais enserrée entre la côte et les Appalaches. Déjà en grande tension avec la colonie française depuis le XVIIe siècle pour des raisons alors essentiellement commerciales (le monopole de la traite des fourrures), les colonies anglo-américaines étouffent de plus en plus sous le châssis français, qui brident leur développement alors même que les Treize Colonies enregistrent un essor démographique spectaculaire.

Les Treize Colonies britanniques, regroupées sur une bande côtière plus étroite, sont déjà peuplées de plus d’un million et demi d’habitants vers 1750 (elles n’en comptaient que 4 700 vers 1630 !). La croissance démographique est due à l’émigration – volontaire et surtout forcée – des minorités religieuses protestantes (Puritains, Quakers,…) venues trouver leur terre promise de l’autre côté de l’Atlantique (mais aussi – et à la différence de la Nouvelle-France, d’un certain nombre « d’indésirables » sur le sol britannique : mendiants, vagabonds, criminels de droit commun, paysans ruinés, etc., ayant émigrés en masse vers l’Amérique). L’identité religieuse des Treize Colonies est très marquée : les colons anglo-américains détestent les « papistes » (catholiques) canadiens, qui le leur rendraient bien – « la Nouvelle-France arbore son unité catholique comme un étendard » (Edmond Dziembowski).

Toujours plus à l’étroit dans leurs territoires, les colons des Treize Colonies veulent ainsi en finir avec cet « encerclement » français, et toujours davantage chaque année passant, poussent Londres à envahir une bonne fois pour toute le Canada français. Du côté anglais, on patiente avec fébrilité, mais on se sait confiant lorsque l’affrontement arrivera : le rapport de forces est en effet démesurément en faveur des Anglais, dont les Treize Colonies comptent plus 20 fois d’habitants que la Nouvelle-France ! Cela sans compter sur la toute puissante Royal Navy, nouvelle maîtresse incontestée des mers, qui contrôle l’Atlantique, et est en capacité d’acheminer et de débarquer en quelques mois des dizaines de milliers de soldats bien entraînés et équipés depuis l’Angleterre. Les Français, avec leurs quelques régiments déployés dans la vallée du Saint-Laurent, leurs garnisons dispersées aux quatre coins de l’intérieur du continent et leurs miliciens canadiens (mais aussi – les Anglais l’oublieront peut-être un peu vite – les nations amérindiennes, qui sont presque toutes alliées avec la France et qui excellent dans l’art de la guérilla), semblent peu capables de faire le poids face à un tel potentiel déploiement de forces.

Il y aura d’abord des raids et des péripéties. Des conquêtes rapidement restituées, du moins au début. Et puis viendra de façon inévitable la grande guerre, une guerre hors-normes, totale, tragique, épique, et qui décidera du destin de la Nouvelle-France. C’est durant cette guerre totale pour l’Amérique du Nord, appelée par les Québécois sous le nom très évocateur de “guerre de la Conquête”, que va intervenir l’événement que les historiens nomment parfois avec euphémisme le “Grand Dérangement”, et qui va consister en la déportation généralisée du peuple canadien par la Grande-Bretagne.

* * *

L’Acadie, la riche colonie disputée de la Nouvelle-France

Le cas de l’Acadie illustre bien à lui seul la compétition coloniale croissante qui caractérisent Français et Britanniques dans leurs établissements d’Amérique. La situation de cette terre de peuplement français, située à la charnière de la Nouvelle-Angleterre et du Canada français, fut en effet toujours bien davantage précaire pour ses colons que celle de leurs compatriotes installés dans la vallée du Saint-Laurent. Exposée par mer aux raids des établissements déjà plus populeux de la Nouvelle-Angleterre, l’Acadie française ne put ainsi guère se développer de façon stable avant l’édification de la grande forteresse de Louisbourg, suite au traité d’Utrecht de 1713 (qui entérine la cession de l’Acadie péninsulaire aux Britanniques). La dernière période d’existence de l’Acadie francophone sera néanmoins marquée par un véritable âge de la culture acadienne, avant que n’intervienne le grand drame de la déportation de 1755.

Au XVIIe siècle, le coup d’envoi de la colonisation de la Nouvelle-France

Longtemps demeurée uniquement axée sur les activités liées à la pêche et à la traite des fourrures, l’économie de la Nouvelle-France, tout particulièrement dans son berceau du Saint-Laurent, va connaître d’importantes mutations avec la mise en place de la colonie royale. En effet, la nouvelle dynamique de peuplement impulsée par le programme des « filles à marier », ainsi que l’arrivée modeste mais constante de familles de colons venues de France qui se mirent en place à partir des années 1660, vont entraîner graduellement une diversification de l’économie.

Après l’instauration du gouvernement royal en 1663, comme nous l’avons vu plus haut, la population canadienne commença à croître naturellement de façon beaucoup plus rapide. Dans ce nouveau contexte, la majorité des Français du Canada, et tout particulièrement les nouvelles familles pionnières, délaissèrent la traite des fourrures pour se consacrer au développement de l’agriculture, avec le défrichage de terres et la construction de fermes et de moulins le long des rives du Saint-Laurent, essentiellement entre Québec et Trois-Rivières, où les terres étaient bonnes à cultiver.

Dans le dénombrement des premiers immigrants, on relève toutes les professions, toutes les variétés de la société française : des prêtres, des moines, des gentilshommes, d’anciens officiers, des marchands, des chirurgiens, des médecins, un notaire, un procureur, des soldats, des maçons, des charpentiers, des forgerons, enfin et surtout des paysans. De véritables paysans de chez nous : Normands, Percherons, Picards, Poitevins, Angevins, Saintongeais. Tous les pays de l’Ouest sont représentés. Dans le nombre, il y avait une majorité de journaliers, mais aussi des fils de laboureurs qui s’expatriaient pour ne pas diviser l’héritage paternel. Pendant et après les guerres de religion, il vint beaucoup de fervents catholiques.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 198

Colbert incita également l’intendant Talon à stimuler certaines activités, y compris des industries, pour le marché local. Ses initiatives en matière d’agriculture eurent du succès, avec le blé, les pois, le lin, le chanvre et l’élevage (bovins, porcins, ovins, chevaux), qui stimulèrent à leur tour le développement d’industries locales (moulins, tissage, tannerie, cordonnerie,…). Cependant, d’autres restèrent bloquées à l’intendant canadien : on lui interdit ainsi par exemple la culture du tabac afin de ne pas concurrencer les autres colonies françaises (en particulier celles des Antilles, ses précieuses « îles à sucre »).

Durant tout le XVIIe siècle, l’Acadie, nous l’avons vu précédemment, s’était spécialisée dans le développement de son agriculture, une économie devenue en quelques décennies relativement prospère et qui l’amenait à commercer avec ses voisins anglais comme canadiens, la colonie choisissant de se positionner dans une posture de neutralité au sein de la grande rivalité intra-coloniale qui ne va qu’en s’accroissant entre les colonies anglaises et le Canada français. qui se comprendra d’autant mieux lorsque l’on jettera un regard sur les attaques armées dont la colonie fera l’objet entre 1613 et 1713 (soit l’année de sa conquête définitive par l’Angleterre).

Zoom sur : le peuplement et l’organisation des Nations Autochtones lors de l’arrivée de Jacques Cartier et des Européens au Canada

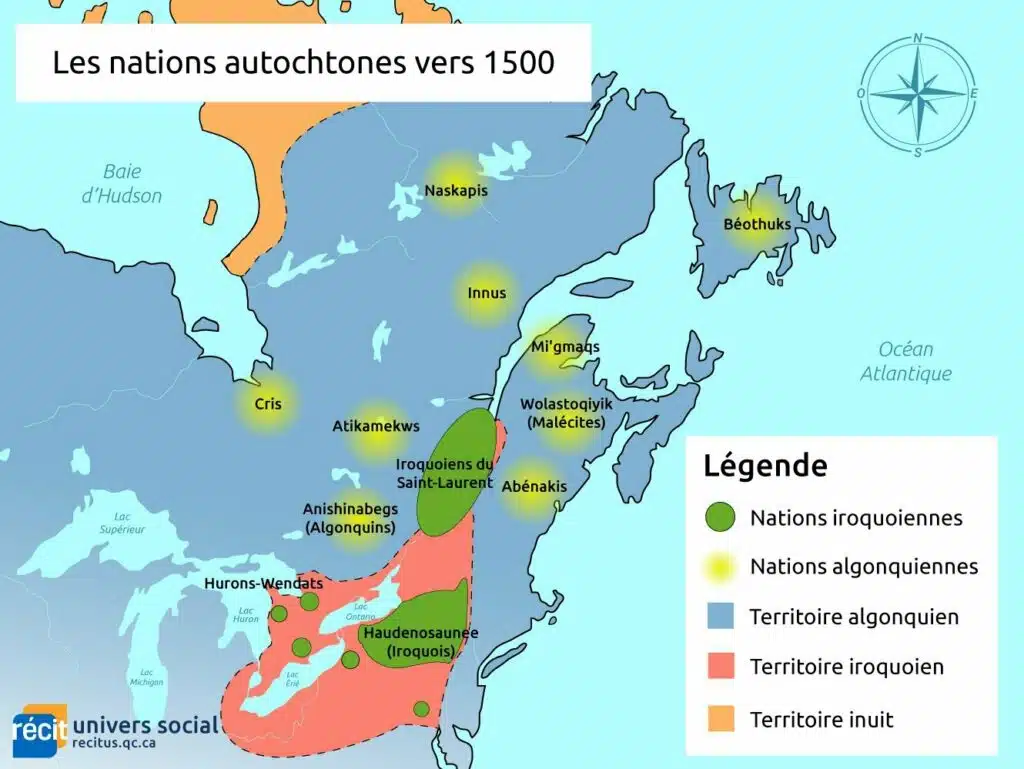

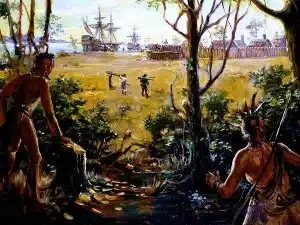

Lorsque les premiers Européens explorent les rivages de l’Amérique du Nord puis commencent à en pénétrer les terres, la région du futur Canada est alors occupée par deux grands groupes de nations autochtones caractérisées par leur famille linguistique : les Achinibés et les Iroquois.

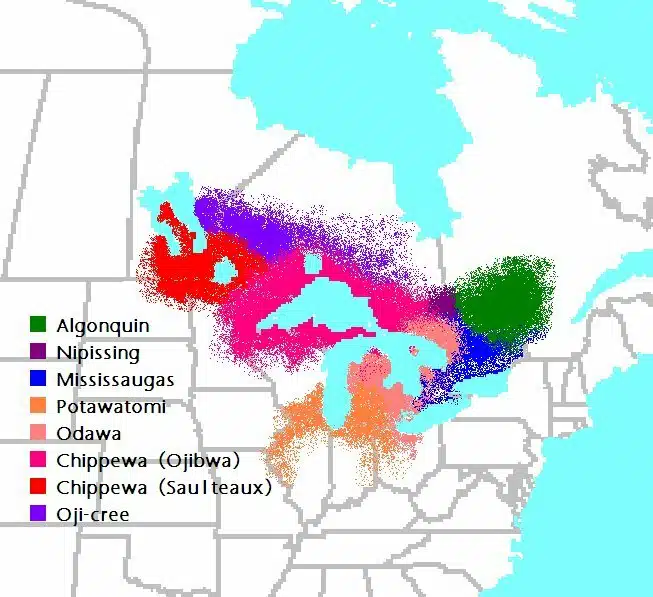

Établis sur un territoire allant du nord des Grands Lacs au golfe du Saint-Laurent et de l’Acadie à la baie d’Hudson), les Achinibés (dont le nom signifie « peuple originel ») forment un ensemble de peuples et de tribus caractérisés par une langue et des cultures communes (ou du moins assez similaires). Incluant les Algonquins, les Outaouais, les Saulteaux, les Ojibwés, les Oji-Cris, les Mississaugas et les Potéouatamis, ces peuples sont tantôt nomades ou semi-sédentaires, et cultivent aussi bien le blé d’inde (maïs), les haricots et les courges qu’ils vivent de la chasse, de la pêche (et, bientôt, de l’échange de fourrures avec les colons européens). Ils vivent généralement dans de petits villages, qui ne dépassent que rarement la taille d’une bourgade, et se déplacent selon les saisons (en particulier entre l’été et l’hiver).

Parmi eux, les peuples algonquins, établis sur le territoire occupant le nord du fleuve Saint-Laurent, seront les premiers à entretenir des contacts puis à développer des relations militaires et commerciales durables avec les Français, dont les colons s’implanteront principalement sur leurs terres historiques (dans la vallée du Saint-Laurent le long de l’axe Montréal-Québec). Ennemis des Iroquois, ils seront notamment chassés par ces derniers de leurs régions de peuplement les plus septentrionales, vers la région de l’Outaouais, et trouveront également refuge dans les régions de peuplement français du Saint-Laurent.

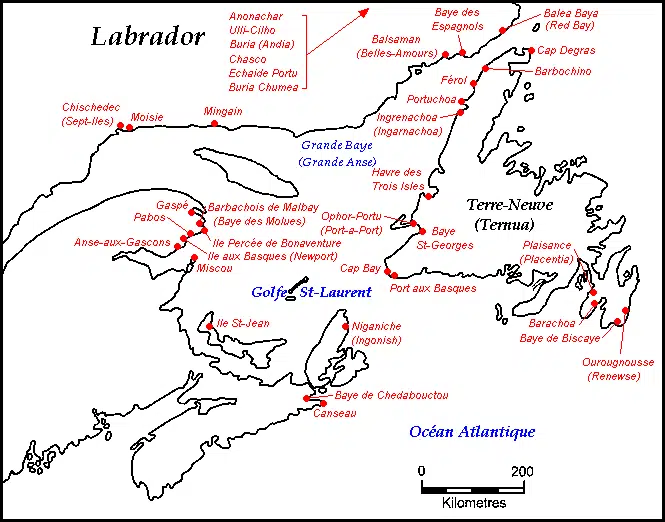

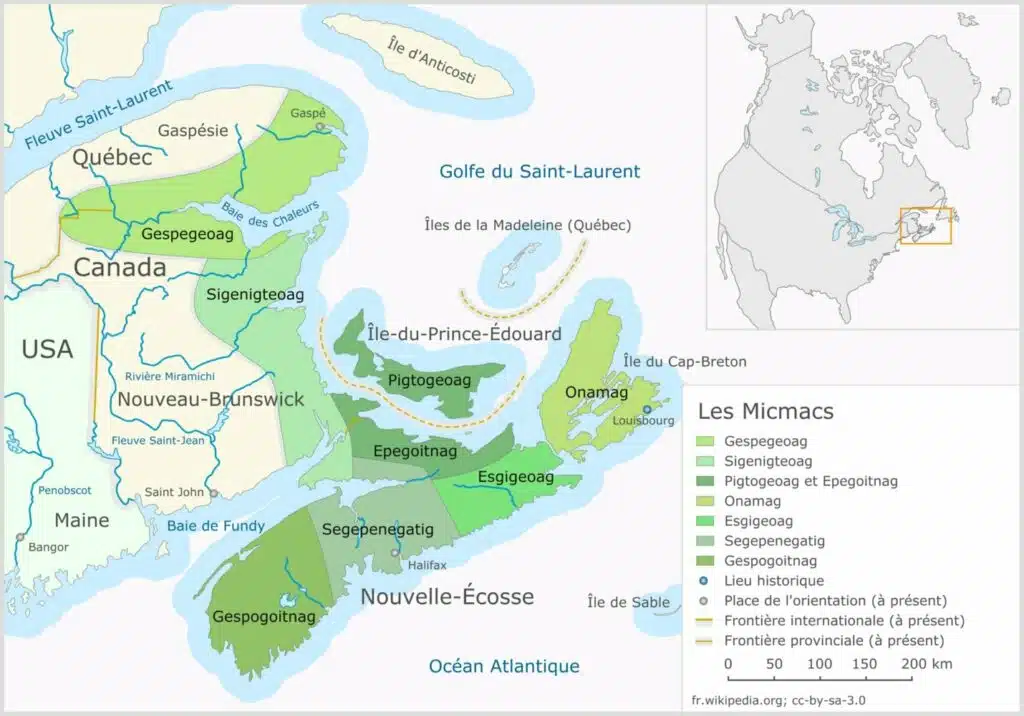

Parmi les peuples algonquiens qui vont tisser des relations étroites et durables avec les colons français, il est également important de parler des Micmacs, établis sur la côte nord-est d’Amérique (dans la région de la future Acadie). Lors de l’arrivée des Européens au XVIe siècle, les Micmacs (dont le nom signifie littéralement dans leur langue « les premiers hommes ») occupaient l’ensemble du pays au sud et à l’est de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, correspondant aux actuelles provinces maritimes du Canada et à la Gaspésie. Ces terres de plaine étaient alors densément boisées, parsemées de nombreux lacs et de rivières qui se déversaient dans de profonds golfes tout le long de la côte. Les hivers y sont rigoureux et les étés courts se prêtent peu aux cultures de légumes et de céréales, mais le réseau des rivières permettait de traverser rapidement le pays en canoë.

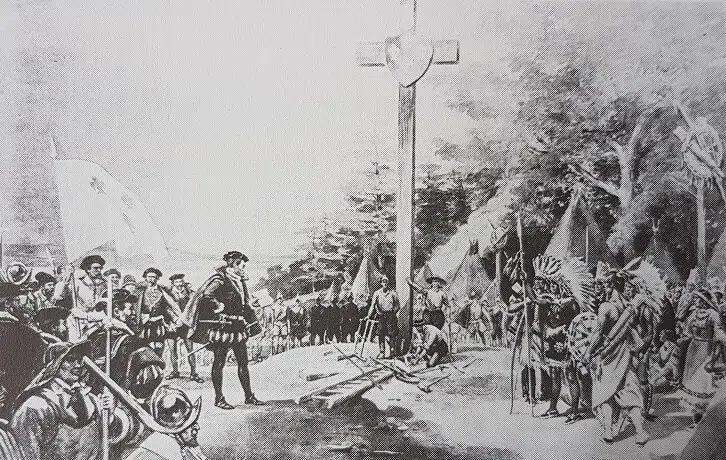

Les Micmacs furent vraisemblablement, avec les Béothuks, les premiers peuples d’Amérique du Nord à entrer en contact avec des Européens (et ce, possiblement, dès l’époque de la colonisation viking de Terre-Neuve). Lorsque Jacques Cartier mit au mouillage le 24 juillet 1534 dans la baie des Chaleurs, c’est par une multitude de canoës micmacs (dont les occupants brandissaient des peaux de castor) que son navire se trouva promptement encerclé. C’est d’ailleurs précisément l’arrivée des fourrures vendues par les Micmacs qui lança la mode des bonnets et chapeaux en fourrure de castor en France. Réservés aux plus fortunés, celle-ci gagna bientôt toute l’Europe et provoqua une hausse du prix des peaux de castor, qui fit de ces dernières un commerce très lucratif qui devait pendant deux siècles constituer l’un des principaux intérêts économiques des Européens pour l’Amérique du Nord.

Bien qu’ils développeront rapidement de fructueux partenariats commerciaux avec les Européens (et en particulier les Français, dont ils constitueront les plus fidèles alliés sur le continent), les Micmacs, tout comme les Algonquins, seront violemment impactés par les maladies importées par les marchands et les colons du Vieux Continent, qui décimeront jusqu’à 90% de leur population. Dès leurs premiers contacts au début du XVIe siècle, les pêcheurs européens ont en effet contaminé les peuples autochtones avec des maladies européennes, contre lesquelles ces derniers n’avaient pas encore développé d’anticorps (les historiens parlent globalement de « choc colombien » pour désigner cette transmission biologique intercontinentale inédite dans l’histoire de l’Humanité). La pleurésie, les angines, la grippe, la dysenterie ont ainsi fait des centaines de milliers de morts au sein des populations amérindiennes dès les premières décennies de la colonisation européenne, tandis que dans les deux siècles qui suivront, la guerre, l’alcoolisme et d’autres maladies (en particulier la variole) allaient encore accentuer le déclin démographique considérable des Premières Nations (les Micmacs par exemple, qu’un missionnaire jésuite estimait à une population d’environ 10 000 individus à l’époque de l’arrivée de Jacques Cartier, n’étaient plus que 2 000 au début du XVIIIe siècle…).

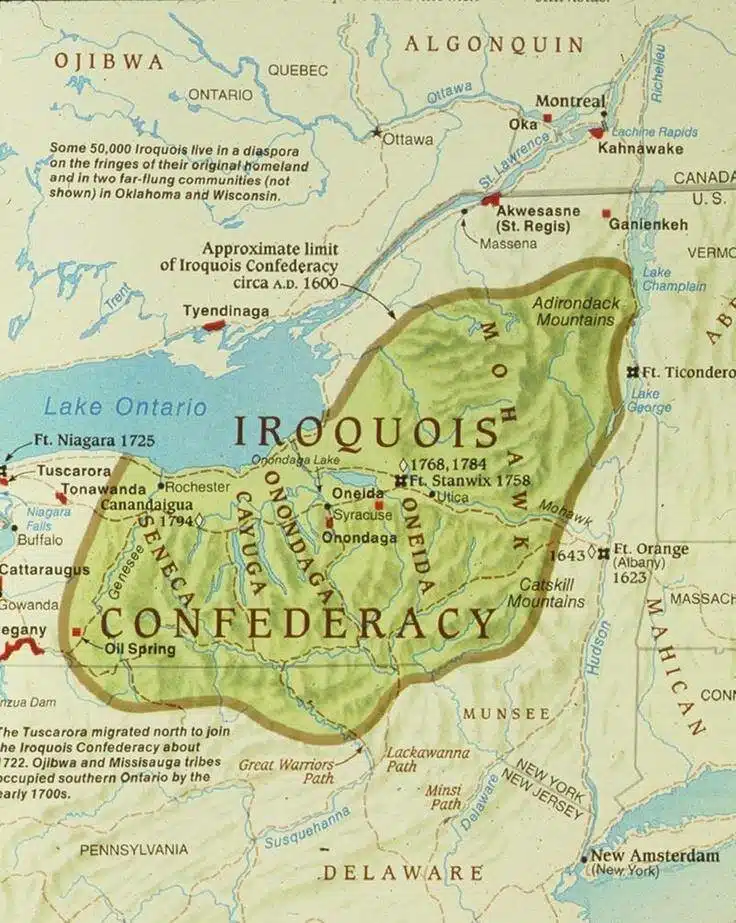

La dernière grande famille de Nations Autochtones dont l’histoire sera étroitement liée à celle du peuple canadien est bien sûr celle des Iroquois. Implantés au nord de l’actuel État de New-York, ceux que l’on appelle alors les Cinq-Nations (ou Cinq-Cantons) constituent une sorte de confédération, comptant à l’arrivée des Européens parmi les plus organisées et les plus nombreuses des populations autochtones d’Amérique du Nord. Peuple semi-sédentaire, les Iroquois vivent dans les régions forestières entre le lac Ontario et la vallée de l’Hudson. Autant chasseurs et agriculteurs qu’habiles artisans, ils vivent dans des villages de tailles conséquentes comparées à leurs voisins, autour desquelles ils cultivent le blé, le tournesol ainsi que les « trois-soeurs » (maïs, haricot, courge). Complétant leur alimentation par la pêche et la chasse, les hommes partent à l’automne et reviennent en hiver.

Situées dans une région se trouvant donc à la charnière de la colonie française de la vallée du Saint-Laurent (futur Québec) et des établissements hollandais et britanniques de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Néerlande, les Iroquois vont être rapidement instrumentalisés par les nations européennes dans le cadre de leurs guerres intercoloniales (mais aussi pour des raisons défensives et offensives, les Français s’étant notamment alliés avec leurs ennemis Hurons). Rapidement armés par les colons hollandais de la Nouvelle-Amsterdam (future New-York), les Iroquois vont affronter les colons français dès l’époque de Champlain, dans le cadre de l’intervention de ce dernier en soutien à ces nouveaux alliés algonquins. Comme je le relate au fil de ma série sur l’histoire de la Nouvelle-France, ils vont plus fondamentalement constituer les plus redoutables et permanents ennemis de cette dernière tout au long du XVIIe siècle, en fait jusqu’au remarquable apaisement apporté par la Grande Paix de Montréal de 1701.

L’Acadie : une colonie à vocation agricole

Durant la période où la vallée du Saint-Laurent enregistre un fort développement, l’Acadie, elle-aussi entrée dans le périmètre de la colonie royale et de son administration, voit enfin également sa situation s’améliorer. Comme l’ensemble de la Nouvelle-France avant 1663, elle avait été laissée aux bons soins des compagnies à monopole, dont l’objectif était bien avant toute chose d’exploiter la fourrure et la morue que de faire venir des colons. Après les maigres réussites d’implantations permanentes à l’époque de Champlain, il y avait néanmoins eu une grande année fondamentale dans l’histoire du peuplement de l’Acadie : celle de 1632, marquée par l’arrivée de 300 hommes, bientôt suivi de colons qui fonderaient des familles et feraient de l’Acadie une colonie à vocation agricole.

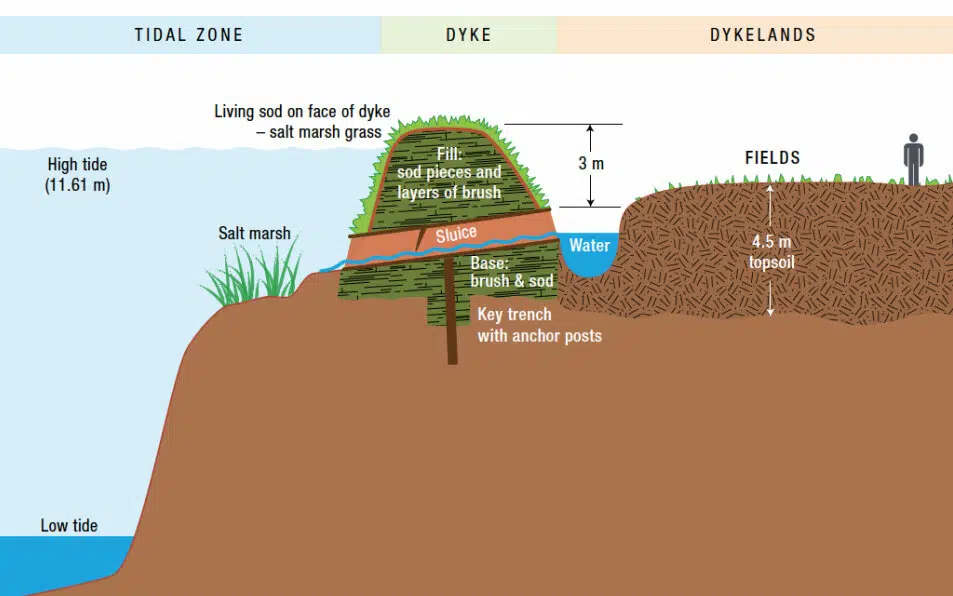

Le développement agricole de la colonie prend alors une identité particulière en raison du recours à la remarquable technique des aboiteaux, ces digues qui permettent aux Acadiens de gagner sur la mer et les fleuves des terres à cultiver. Un système qui fonctionne tant et si bien qu’à compter de ce moment, la colonie aura la réputation d’être pratiquement autosuffisante sur le plan alimentaire. Elle en vient même à générer des surplus, qu’elle exporte vers la Nouvelle-Angleterre en échange de biens de consommation que la France ou le Canada n’arrivent pas à lui fournir en quantité suffisante pour répondre à ses besoins.

Les échanges réguliers et intenses avec les colonies anglaises d’Amérique auront en outre pour effet de forger chez les Acadiens un certain esprit d’accommodement. C’est ainsi notamment qu’ils en viendront à comprendre et intégrer qu’en raison de la vulnérabilité de leur colonie aux impératifs géopolitiques européens et nord-américains (et coincés entre les colonies anglaises et le Canada français qu’ils sont), la neutralité – concept pourtant assez impensable sous l’Ancien Régime – pourrait constituer une option politique viable. L’histoire tourmentée de cette région leur donnera à la fois tort et raison.

* * *

Durant tout le XVIIe siècle, l’Acadie s’est donc concentrée dans le développement de son agriculture, une économie devenue en quelques décennies relativement prospère et qui l’amène à commercer avec ses voisins anglais comme canadiens, la colonie choisissant de se positionner dans une posture de neutralité au sein de la grande rivalité intra-coloniale qui ne va aller qu’en s’accroissant entre les colonies anglaises et le Canada français. Une position qui se comprend d’autant mieux si l’on jette un regard sur les attaques armées dont la colonie fera l’objet entre 1613 et 1713 (soit l’année de sa conquête définitive par l’Angleterre).

Avant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), qui oppose la France de Louis XIV à la seconde coalition européenne menée par le roi d’Angleterre (et dont la guerre se répercutera sur le continent Nord-Américain entre les colonies affiliées à ces puissances), les nombreuses incursions ennemies que l’Acadie va subir ne sont pas vraiment attribuables aux guerres d’empires que se livrent alors la France, l’Angleterre, la Hollande et l’Espagne, mais plutôt aux ambitions économiques des colonies britanniques, immédiatement voisines de l’Acadie. Les Européens établis dans ces régions aspirent en effet notamment à s’emparer des ressources naturelles de la région que sont la morue et la fourrure.

La minuscule population acadienne (comparée à celle de la Nouvelle-Angleterre voisine), elle, ne s’embarrasse pas de ces nuances et cherche plutôt à consolider son emprise sur le territoire afin de faire fructifier un patrimoine agricole en expansion, laissant vaquer les Anglo-Américains à leurs entreprises et activités de pêche et de traite de fourrures autour de leurs côtes. Ainsi, malgré une très faible immigration (qui cesse presque complètement dans les années 1660), elle croît à un rythme remarquable, grâce à une alimentation saine et abondante, au faible nombre de maladies graves, à une mortalité liée aux activités militaires moindre qu’ailleurs, et enfin à des remariages rapides.

Malgré sa relative prospérité, l’Acadie vit néanmoins dans la perpétuelle menace que lui confère sa remarquable position géostratégique. Située dans une zone frontalière avec les colonies de Nouvelle-Angleterre, l’Acadie représente également pour la France un poste avancé décisif face aux ambitions territoriales américaines envers le Canada d’alors – le Québec d’aujourd’hui.

Son territoire se voit à ce titre, malgré le souhait de neutralité de ses habitants, constituer un terrain perpétuellement disputé entre Français et Anglais, chacun souhaitant contrôler, pour des raisons tant économiques que géostratégiques et militaires, cette petite région qui, contrôlée par les Français, est perçue comme une menace pour les habitants de Nouvelle-Angleterre (et pour les Français, comme une région que l’on ne peut abandonner aux Anglais, leur permettant de contrôler le golfe du Saint-Laurent et ce faisant la porte d’entrée vers le Canada français, le cœur de la Nouvelle-France).

Le traité d’Utrecht (1713) : et l’Acadie « péninsulaire » devint anglaise…

Comparé à l’Acadie, le Canada français disposait en effet, lui, de solides atouts, parmi lesquels en premier lieu de solides défenses naturelles. Les étendues sauvages, boisées et montagneuses constituaient en effet une solide barrière entre les colonies anglaises du Nord et le Canada et sa vallée du Saint-Laurent, où était concentrée sa population et ses infrastructures. Qui plus est, le fleuve Saint-Laurent, gelé six mois par an, était en outre de navigation difficile durant la belle saison, rempli d’obstacles fatals aux pilotes qui ne le connaissaient pas (les Français bénéficiant quant à eux de plusieurs siècles de maîtrise de la difficile navigation dans ce fleuve dangereux). Enfin, le site de Québec, avec ses falaises, adéquatement fortifié, en faisait une citadelle redoutable. Aussi plusieurs tentatives d’invasion navale sur Québec furent-elles repoussées, notamment celle de 1690 évoquée plus haut, ou encore celle de 1711, où une expédition encore plus importante (14 navires et 5 000 hommes) fit voile pour prendre Québec, heureusement pour la ville sans jamais y parvenir, les navires s’étant échoué après avoir heurté des récifs dans le golfe du Saint-Laurent.

Malgré la longue période de paix armée qui suivra le traité d’Utrecht de 1713 (qui met fin à la grande guerre de Succession d’Espagne), la rivalité ne s’estompa finalement jamais. Dès qu’intervinrent à partir de 1752 de premières échauffourées entre Français et Anglais dans la vallée de l’Ohio, région sévèrement disputée entre ces derniers, se précipita la logique de l’affrontement généralisé. Un préliminaire à la Guerre de Sept Ans qui, comme je vous le raconte dans une autre série dédiée, constituera l’ultime combat pour déterminer qui des Français ou des Britanniques, contrôleraient et conserveraient l’Amérique du Nord.

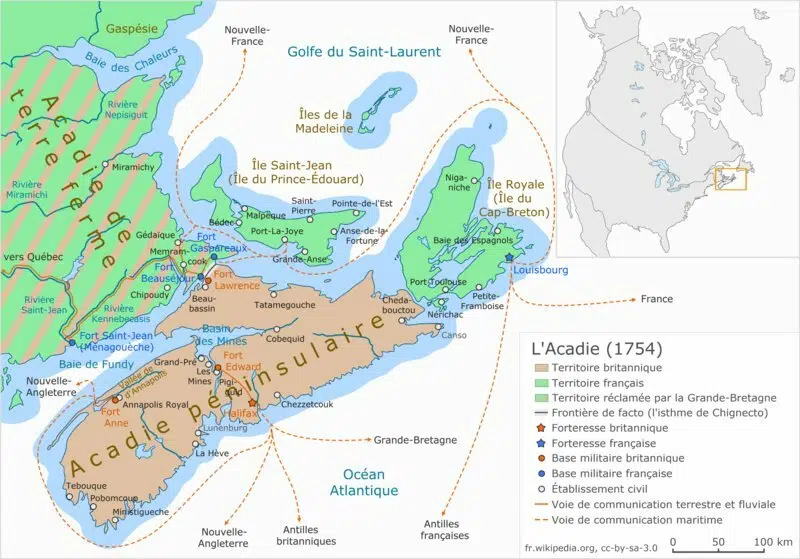

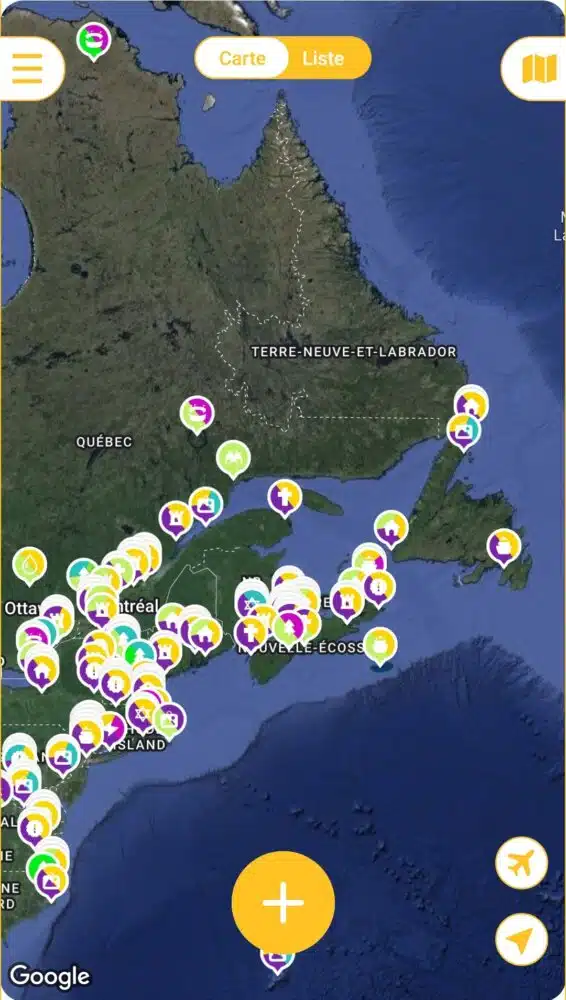

Après avoir changé de main plusieurs fois au cours du XVIIe siècle, l’Acadie va ainsi revenir à la France au terme de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1697). Mais il ne s’agit que d’une trêve, et ainsi : en vertu du traité d’Utrecht (1713), qui met fin à la guerre de Succession d’Espagne, l’Acadie (pour sa partie historique et la plus peuplée) passe définitivement à l’Angleterre (région que l’on appellera alors « l’Acadie péninsulaire », correspondant à l’actuelle Nouvelle-Écosse). En réaction, la France cherche dès lors à consolider sa position dans toute la région. C’est ainsi dans cette perspective que, de 1713 à 1720, des colons français et acadiens s’installent au voisinage de l’Acadie péninsulaire : à l’île Royale, à l’île Saint-Jean et à l’île du Prince-Edouard (dans le golfe du Saint-Laurent), ainsi qu’en « Acadie continentale », région correspondant à l’actuel Nouveau-Brunswick (et alors réclamée également par les Anglais).

Ayant d’abord l’idée de rapatrier les Acadiens de Nouvelle-Ecosse vers ses possessions, la France décide finalement de les laisser s’y maintenir, la présence de ce petit peuple au comportement « indépendant » pouvant à vrai dire se révéler fort utile sur place en cas de reprise des hostilités. Du côté britannique, si l’on imagine d’abord une Nouvelle-Ecosse peuplée majoritairement de colons anglo-protestants (une idée qui reviendra tragiquement plus tard, comme nous le verrons en détail), il s’agit avant tout de maintenir la colonie productive en attendant leur arrivée. Quant aux Acadiens péninsulaire, peu intéressés d’abandonner un patrimoine foncier chèrement acquis et développé pour partir tout recommencer en territoire français, ils choisissent majoritairement de rester. Devant en principe se soumettre en prêtant un serment d’allégeance au roi d’Angleterre, ses représentants parviendront à négocier une clause de neutralité, qui les dispenserait de prendre les armes en cas de conflit.

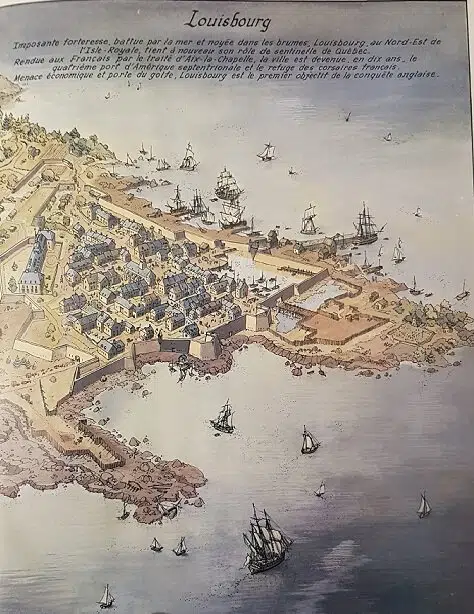

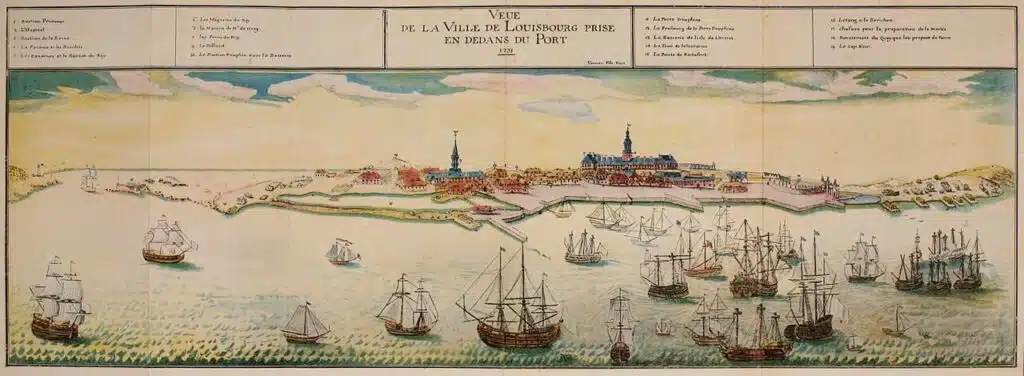

Grand bien leur fit puisque la période 1720-1744 s’apparenta à un âge d’or de l’histoire acadienne. L’accroissement démographique et le manque de terres vont amener les nouvelles générations à migrer vers les territoires français voisins, quand parallèlement la grande productivité agricole permet non-seulement d’approvisionner la petite garnison anglaise et sa minorité anglo-protestante, mais aussi d’exporter (illégalement !) des produits et du bois vers l’île Royale voisine (île où suite au traité d’Utrecht, sera édifié immédiatement en conséquence la citadelle de Louisbourg, chef d’œuvre du génie de la construction maritime française en Amérique du Nord).

Zoom sur : l’âge d’or de l’Acadie, petit “Eden paysan” des Amériques

Au début du XVIIIe siècle, dans les différentes provinces constituant la Nouvelle-France, 80 % de la population vit sur la terre et des produits de la terre. Chaque génération produit de nouveaux pionniers et pionnières qui recommencent à défricher, peupler, s’acclimater aux saisons, aménager une nouvelle portion de territoire et à s’associer à ses voisins.

Les populations francophones d’Acadie constituent l’exemple le plus remarquable de cet esprit à la fois pionnier et ouvert sur les cultures autochtones. Comme le résume superbement dans l’extrait ci-dessous l’historien québécois Marco Wingender, les Acadiens ont remarquablement su mettre en valeur leur région d’implantation (la péninsule aujourd’hui connue sous le nom de Nouvelle-Écosse) sans pour autant déposséder le grand peuple amérindien établis historiquement sur ces terres (les Micmacs, une nation de langue algonquine). L’Acadie sera, au contraire de nombreuses autres régions de colonisation européenne, probablement l’un des cas les plus aboutis de cohabitation fraternelle et harmonieuse entre Premières Nations et colons européens, marquée par de très denses échanges et relations interculturels ainsi qu’un très important métissage :

L’Acadie française connut son apogée à compter particulièrement de la décennie de 1670 — marquant la fin de la première période d’occupation anglaise — et jusqu’au début de la brutale déportation de ses habitants par les forces armées de l’empire britannique en 1755. Au cours de cette période, les Acadiens prospérèrent et se multiplièrent.

À partir de quelques centaines de pionniers venus de France, la population coloniale grandit en Acadie à un rythme encore plus élevé que celui observé dans la vallée du Saint-Laurent. En 1710, la colonie comptait environ 2 000 Acadiens et près d’un demi-siècle plus tard, ce chiffre avait grimpé à quelque 10 000 âmes.

Durant cet âge d’or, les habitants de l’Acadie avaient accès à un riche approvisionnement alimentaire tiré de la mer mais surtout de la culture des marais côtiers avec l’aide de digues. En vertu de leurs établissements ruraux dispersés, ils échappèrent aux épidémies et purent vivre leur vie dans une santé remarquable.

En l’absence d’un régime féodal digne de ce nom ainsi et compte tenu de la faiblesse de l’autorité du clergé et des institutions coloniales, les Acadiens avaient su se doter de pratiques coutumières de gouvernance autonome de village qui, à l’écart de la capitale de Port-Royal (aujourd’hui Annapolis Royal), leur permettaient de mener leurs affaires civiques à leur guise.

Quant à l’économie acadienne, elle s’appuyait sur l’agriculture, quelques petites industries locales, le commerce et, à un degré moindre, sur la traite des pelleteries avec les Premières Nations.

N’empiétant pas sur les bassins de ressources de communautés mi’gmaq de la région ou sur leur mode de vie semi-nomade modulé par la chasse et la pêche, la vie quotidienne des colons se déroulait de manière harmonieuse avec leurs voisins.

Durant plus d’un siècle et demi, les Acadiens vécurent côte à côte avec ceux-ci dans un rapport amical, voire fraternel, dont la proximité fut sans commune mesure dans l’histoire coloniale de l’Amérique du Nord. Cette bonne entente était encouragée par le développement de modes de vie qui se renforçaient mutuellement et qui menèrent à la formation de nombreux liens interculturels et à un métissage ethnique intime. De plus, la menace coloniale anglaise à proximité contribuait au développement de relations étroites entre alliés et parentés.

Dans le regard de l’historien Allan Greer, sans vouloir romancer l’Acadie comme un jardin d’Éden sans ombre, il est juste de considérer la colonie comme ayant été une sorte de société idéale pour les standards de l’époque. Les cultivateurs indépendants pouvaient vivre dans l’abondance, bien que simplement, sans peur de misère.

Vu l’absence virtuelle de toutes formes de classes sociales, être Acadien signifiait être un habitant libre et autonome. Ce peuple vaillant et fier avait su se bâtir pour lui-même un pays qui — aux yeux de l’Europe agraire — avait tout à voir avec un véritable “valhalla” paysan.

Marco Wingender, Le Nouveau Monde oublié – La naissance métissée des premiers Canadiens, chapitre « Acadie française : un âge d’or éphémère »

Au-delà du cas spécifique et remarquable de l’Acadie, il est important de noter que cet “état d’esprit d’ouverture” et ce dynamisme interculturel était propre à l’ensemble de la Nouvelle-France. De façon générale, les colons francophones d’Amérique du Nord réalisent depuis un siècles un remarquable travail d’exploration et d’alliance avec les nations autochtones, de développement de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Ces populations ont forgé une véritable identité franco-canadienne, qui se caractérise par un fort ancrage et attachement à son pays et un fort patriotisme pour le défendre. Des marqueurs qui contrastent avec la certaine corruption qui peut exister dans les hautes strates de la société coloniale (il existait en effet une forte dichotomie entre la population urbaine et rurale et les élites dirigeantes et la haute-société de la Nouvelle-France, dont les dernières semblaient parfois bien éloignées de leur devoir de bonne gestion et de développement de la colonie).

La fondation de Louisbourg, carrefour marchand et sentinelle de la Nouvelle-France

Fleuron de l’architecture navale, c’est peu dire que Louisbourg occupait une place centrale sur l’échiquier géostratégique français des Amériques. Construite sur l’île de Cap-Breton pour compenser la perte de Port-Royal (Annapolis) suite au traité d’Utrecht, la forteresse servait en effet depuis cinq décennies à contrôler l’estuaire du Saint-Laurent et à protéger l’accès au Canada en abritant une forte escadre. Si celle-ci ne fut longtemps pas présente vu la durée de la paix (de 1713 à 1744 avec l’Angleterre), le port s’était néanmoins transformé en étape essentielle voire incontournable pour les navires se rendant à Québec. Ville fortifiée de 5 000 habitants où stationnait en permanence une garnison de Troupes de la Marine de 800 hommes, Louisbourg est en effet le dernier port libre des glaces en toute saison de la côte est-américaine (tout en présentant l’intérêt remarquable de se situer à mi-distance entre la métropole et la Nouvelle-France, si celle-ci est évaluée en espace/temps et non en milles nautiques).

Réputée imprenable, cette forteresse se révélait triplement précieuse pour la France et sa Nouvelle-France. D’abord militairement et géostratégiquement, car jouant le rôle de verrou du Canada français en protégeant l’entrée du golfe du Saint-Laurent à toute incursion anglaise. Mais également précieux sur le plan commercial et logistique, par son rôle de plaque tournante du commerce atlantique et par ses activités de pêche :

Autorisée par le traité d’Utrecht pour compenser la perte d’Annapolis / Port-Royal (Acadie), la construction de Louisbourg dans l’île de Capbreton a commencé en 1721 et fut une réalisation grandiose. Ville fortifiée de 5 000 habitants, elle fût bâtie en pierre sur un plan rationnel et ne peut alors que se comparer à Philadelphie. Relais obligatoire pour les vaisseaux se rendant à Québec, Louisbourg est le dernier port libre de glaces en toute saison et se trouve en fait à mi-distance entre la métropole et la Nouvelle-France, si celle-ci est évaluée en espace/temps et non en milles nautiques. Louisbourg avait en 1740 un trafic commercial presque égal à celui du Canada et le port recevait 500 navires par an. La ville fut en outre munie d’une citadelle et dotée d’une forte garnison de troupes de Marine (800 hommes en 1745, dont 2 compagnies suisses). Le port pouvait devenir, en cas de besoin, un nid de corsaires qui feraient la chasse aux navires de la Nouvelle-Angleterre. Il servait également de base avancée aux navires de pêche à Terre-Neuve et l’on a souvent affirmé que Louisbourg, construit durant la période de rapprochement franco-anglais, était un « pistolet braqué sur le cœur de la Nouvelle-Angleterre », ce qui montre, en tout cas que ni Dubois, ni Fleury ne négligeaient les intérêts américains de la France. En effet, Louisbourg était capable de jouer le même rôle offensif et défensif que Port-Royal avant 1713. Il contrôlait en effet l’estuaire du Saint-Laurent et protégeait l’accès au Canada, à condition d’être pourvu d’une escadre de vaisseaux de ligne et de ne pas être réduit à un rôle purement passif. Sa construction, petit chef d’œuvre du corps des ingénieurs militaires français, n’en contribua pas moins à nourrir l’inquiétude des colons de Nouvelle-Angleterre, qui se sentaient plus que jamais menacés par cette redoutable machine de guerre.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 181-182

En plus de servir de verrou comme de bras armé du Canada français, Louisbourg constitua enfin un levier de développement majeur de la colonie nord-américaine française, en favorisant la diversification de l’économie canadienne. Parallèlement à la forteresse, la construction de son port dota en effet le Canada d’un entrepôt permettant de commercer toute l’année. La Nouvelle-France put alors exporter du poisson, du blé, de la farine, de la bière, du lard et du bois vers les Antilles, et au retour de leur périple, les vaisseaux rapportaient des produits manufacturés ou de luxe pour le marché français local ou les échanges avec les Amérindiens (armes, verroterie, tissus, vin et cognac, etc.). Les productions et récoltes du Canada, et plus modestement de l’Acadie, en bénéficièrent grandement.

* * *

La troisième guerre intercoloniale : raid sur la Nouvelle-Angleterre et capture britannique de Louisbourg

Durant la guerre de Succession d’Autriche, les colons de la Nouvelle-Angleterre profite notamment du contexte de conflit ouvert entre la France et leur Métropole (qui se sont officiellement déclarées mutuellement la guerre en 1744) pour organiser une opération contre Louisbourg, perçue depuis sa construction comme un « pistolet braqué contre le cœur de la Nouvelle-Angleterre ». En plus de se débarrasser de la concurrente économique et de la « machine de guerre » que constitue la grande forteresse maritime de l’île de Capbreton, l’opération vise à répondre aux raids menés par des miliciens canadiens et leurs alliés amérindiens le long des frontières nord de la Nouvelle-Angleterre en 1744 et 1745 (les Canadiens, comme à leur habitude, y ont en effet pris les devants et mené plusieurs incursions jusqu’au cœur des colonies de New York et du Massachussetts, détruisant quelques villages, tuant les résistants et faisant des centaines de prisonniers, ce qui a fait régner la terreur chez tous les habitants des colonies du nord).

Au-delà des considérations économiques et géostratégiques, la dimension religieuse est en outre bien présente dans l’antagonisme qui anime les deux colonies voisines : lorsque s’embarquent les miliciens venus de l’ensemble des Treize Colonies, les pasteurs accompagnent les soldats et bénissent les navires. Le raid anglo-américain sur Louisbourg est également l’occasion de constater la dimension globale que commencent à prendre les échauffourées entre les colonies françaises et anglaises d’Amérique, puisque pour la première fois, un corps de 4 000 soldats réguliers participe à l’opération contre la forteresse française, sur décision du gouvernement de Londres :

Le gouverneur du Massachusetts Shirley (nommé par le gouvernement de Londres) demanda l’aide de la Métropole pour organiser une expédition punitive, qui prit l’aspect d’une croisade protestante contre les “papistes” et les Anglo-Américains mirent en œuvre des moyens puissants : pour la première fois, toutes les colonies participèrent à l’opération et l’on vit alors que l’hostilité à l’égard des Français était le meilleur ciment entre toutes ces provinces anglophones et protestantes.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 192

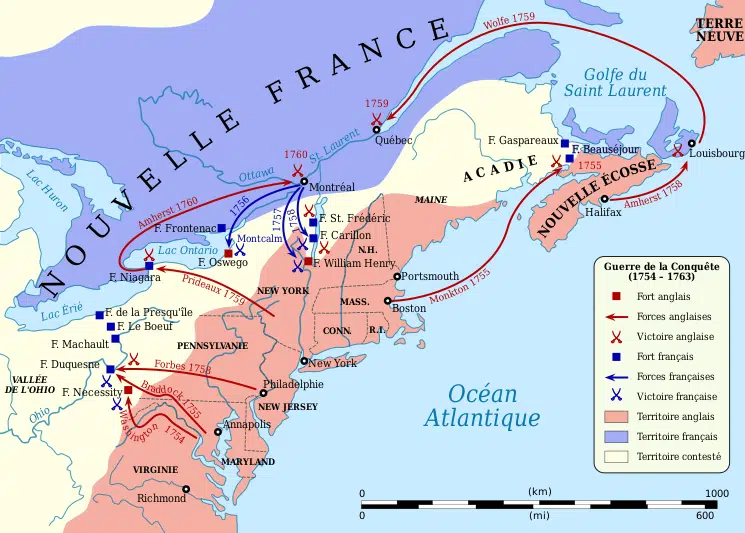

Menée contre une garnison minée par la maladie et la mutinerie (elle n’a en effet pas été payée depuis plusieurs mois), l’opération contre Louisbourg est un succès et la forteresse maritime se rend après un mois et demi de siège. Ce succès tactique aurait pu s’avérer gravissime pour la Nouvelle-France, car il laisse la voie ouverte à une invasion maritime du Canada via le golfe du Saint-Laurent (dont Louisbourg a précisément pour vocation de garder l’accès). En conséquence, les autorités de la Nouvelle-France renforce les défenses du Québec : les garnisons des forts de la vallée du Saint-Laurent (Saint-Louis,…) sont renforcées, et les habitants sont invités à construire des cabanes dans les bois pour pouvoir s’y réfugier en cas d’attaques. La colonie se mobilise d’un bout à l’autre et se tient prête à se défendre.

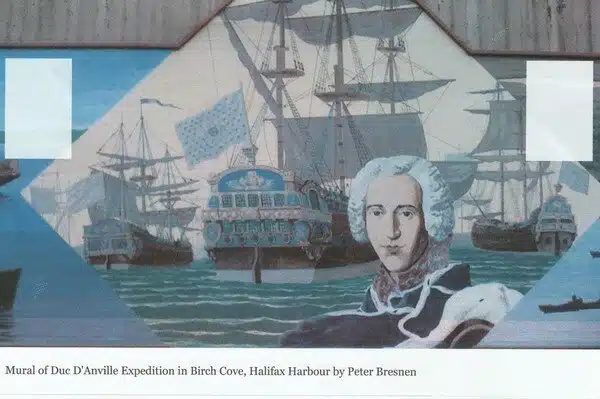

Zoom sur : l’expédition du duc d’Anville et l’échec de la tentative de reconquête de Louisbourg (1746)

Suite à sa capture par la grande expédition anglo-américaine de mai 1745, la France n’abandonna pas du tout Louisbourg. Dès l’annonce de la chute de la forteresse à Versailles, Louis XV décide l’envoi d’un grand corps expéditionnaire pour tenter de reprendre la place aux Britanniques. En 1746, ce sont ainsi pas moins de 76 navires embarquant 13 000 hommes qui appareillent de l’île d’Aix en direction de l’Acadie (une expédition d’ailleurs considérée par l’historien américain James Pritchard comme la plus grande force navale jamais regroupée vers l’Amérique du Nord avant l’éclatement de la Révolution américaine !).

Cette expédition va, malheureusement, rester dans les mémoires comme la pire catastrophe sanitaire qu’a probablement jamais connue la Marine française. D’abord ravagée par plusieurs tempêtes et retardée par des vents contraires, la flotte de d’Anville se retrouve ensuite décimée par une épidémie de typhus et de scorbut (qui sera même propagée à terre aux miliciens acadiens et aux alliés Micmacs à l’arrivée des troupes…). Six jours après l’arrivée de l’escadre en Acadie, le duc D’Anville est emportée par la maladie et son successeur d’Estourmel tente même de se suicider, tandis que l’épidémie se propage à terre aux miliciens acadiens et aux alliés Micmacs venus rejoindre les forces françaises… À l’image de l’attaque britannique sur Carthagène-des-Indes quelques années auparavant, les débris du corps expéditionnaire sont contraints de rembarquer vers la France sans avoir peu ou prou pu mener de véritables opérations à terre (une tentative de reconquête de Port-Royal a bien été engagée quelques semaines, mais le siège dû être rapidement abandonné faute de renforts depuis la Métropole).

Dès la guerre de Succession d’Autriche (et donc avant même les grands désastres sanitaires de la guerre de Sept Ans), le désastre de l’expédition du duc d’Anville illustre ainsi bien les limites logistiques et sanitaires de l’époque quant à la conservation des aliments frais et à la lutte contre les maladies contagieuses. Si la Royal Navy souffre à l’époque des mêmes difficultés (qui lui vaudront un désastre sanitaire similaire lors du siège de Carthagène-des-Indes en 1742), celle-ci tirera plus vite les leçons de ses erreurs et entreprendra ainsi dès le début des années 1750, sous l’impulsion de l’amiral Anson et de son tour du monde, de grandes réformes pour améliorer les conditions de vie et d’hygiène de ses équipages (avec notamment la mise en place d’un remarquable système de ravitaillement en mer en vivres frais, qui permettra notamment aux escadres britanniques de tenir des mois le blocus de Brest en 1758-1759). Ajouté au fait que la Royale ne dispose toujours pas de grandes bases logistiques dans les Antilles où ses escadres peuvent relâcher et réparer leurs navires, ce grand différentiel qu’enregistre la France avec la Grande-Bretagne en matière d’investissement dans sa Marine et dans l’amélioration de ses capacités opérationnelles pèsera, nous le verrons, très lourd dans les futures guerres à venir…

Fort heureusement pour le Canada français, la perte de Louisbourg (que la Marine française aura donc tenté – en vain – de récupérer) n’entraînera aucune tentative d’attaque sur la vallée du Saint-Laurent. Au-delà du désastre sanitaire, la facilité avec laquelle le verrou maritime du Québec avait été enlevé avait néanmoins de quoi interroger les stratèges français : « Ce qui paraissait le plus sérieusement défendu et l’enjeu le plus important tomba sans grande difficulté. C’était l’un des paradoxes des conflits en Amérique du Nord : les plus gros moyens ne servaient guère la cause française. » (Meyer et Bérenger, p. 192). Les Acadiens, d’ailleurs, ne s’y tromperont pas : dès le départ de ce qui reste du corps expéditionnaire, ceux-ci se sentiront abandonnés par la France, et commenceront déjà à s’alarmer très sérieusement pour leur avenir, craignant notamment les représailles britanniques après les combats de 1745-1746 (et hélas, comme nous le verrons, l’Histoire leur donnera dramatiquement raison…).

Heureusement en tout cas pour les Canadiens et la Nouvelle-France, la prise de Louisbourg n’est pas spécialement exploitée par les Anglo-Américains, et durant tout le reste du conflit, le Canada restera inviolé. Mieux : en 1748, dans le cadre du traité d’Aix-la-Chapelle (qui met officiellement fin à la guerre de Succession d’Autriche en Europe), la forteresse est même rétrocédée à la Nouvelle-France en échange de Madras (le grand comptoir britannique des Indes, que les Français avaient capturé en 1746), à la grande fureur des colons de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, des deux côtés de la Manche, nul n’est dupe sur le fait que ce traité de paix ne constitue qu’une trêve et que la reprise des hostilités reste inéluctable, tant les intérêts français et britanniques s’opposent partout dans le monde, et particulièrement ici en Amérique du Nord, où leurs colonies respectives demeurent à couteaux tirés.

Toujours plus à l’étroit dans leurs territoires, les colons des Treize Colonies veulent en effet en finir avec cet « encerclement » français, et toujours davantage chaque année passant, poussent Londres à envahir une bonne fois pour toute le Canada français. Du côté anglais, on patiente avec fébrilité, mais on se sait confiant lorsque l’affrontement arrivera : le rapport de forces est en effet démesurément en faveur des Anglais, dont les Treize Colonies comptent, nous l’avons vu, déjà près de 2 millions d’habitants, quand l’ensemble de la Nouvelle-France peine à dépasser les 70 000 – un rapport de plus de 1 à 20 ! Cela sans compter sur la toute puissante Royal Navy, nouvelle maîtresse incontestée des mers, qui contrôle l’Atlantique, et est en capacité d’acheminer et de débarquer en quelques mois des dizaines de milliers de soldats bien entraînés et équipés depuis l’Angleterre. Les Français, avec leurs quelques régiments déployés dans la vallée du Saint-Laurent, leurs garnisons dispersées aux quatre coins de l’intérieur du continent et leurs miliciens canadiens (mais aussi – les Anglais l’oublieront peut-être un peu vite – les nations amérindiennes, qui sont presque toutes alliées avec la France et qui excellent dans l’art de la guérilla), semblent peu capables de faire le poids face à un tel potentiel déploiement de forces. Confiant et certain du résultat final, côté anglais, on attend et on espère (voire on suscite…) le moindre prétexte, la moindre échauffourée, qui finiront bien inévitablement par arriver :

Sous la Régence et sous le ministère de Fleury [c’est-à-dire durant la période de l’« Entente cordiale » franco-britannique qui fait suite au traité d’Utrecht de 1713, NDLR], les hostilités ne cessèrent pas en Amérique. Le gouverneur de la Virginie, Spottswood, proclama dans un rapport célèbre que les treize colonies encerclées par les Français périraient d’étouffement si elles ne parvenaient pas à rompre les communications entre le Canada et la Louisiane, en s’emparant par la force du territoire de l’Ohio. En fait, comme l’a prouvé M. Heinrich dans une thèse remarquable, les Anglais continuèrent sans vergogne leur politique d’empiétements et de chicanes ; ils armèrent contre nous leurs alliés indiens, fomentèrent des révoltes parmi nos protégés, essayèrent d’emporter par surprise le fort que nous avions élevé à Niagara, bref, menèrent contre nous, sous le couvert de l’alliance, une guerre incessante d’intrigues, de crimes, d’embûches et de razzias.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 202-203

Du côté français, face à un rapport de forces si nettement défavorable, et bien conscient du danger, on s’est donc engagé depuis le traité d’Utrecht de 1713 dans une grande politique de fortification, poursuivie par tous les gouverneurs successifs avec l’appui de la Métropole (ce qui montre au passage que de Dubois à Fleury, les gouvernements de Louis XV, bien qu’engagés dans une diplomatie pacifique avec l’Angleterre, ne négligèrent pas les intérêts français en Amérique du Nord). Bientôt, en cette fin des années 1740, c’est la vallée de l’Ohio, à la frontière des deux colonies, qui concentre toutes les attentions et qui constitue le nouveau grand terrain de la rivalité franco-britannique en Amérique du Nord. C’est là que la politique défensive conduite par les gouverneurs successifs de la Nouvelle-France, en verrouillant cette région aussi stratégique que convoitée, va achever de braquer et de souder les colons anglo-américains contre leur géante voisine, et pousser ces derniers à l’offensive.

C’est là que les échauffourées des années 1754-1755 vont déraper et dégénérer en un conflit d’envergure planétaire… C’est là que les choses vont, pour la première fois de l’Histoire mondiale, voir une guerre entre grandes puissances européennes démarrer dans le monde colonial ET À PARTIR d’un différent colonial.

* * *

De l’incident de Jumonville (1754) à la guerre de la Conquête

L’enjeu de l’affrontement [mondial franco-britannique] est avant tout économique ; en un temps où le grand commerce maritime et colonial assure des énormes plus-values, la possession et l’exploitation de colonies est essentielle, dans la mesure où celles-ci fournissent des produits exotiques dont la consommation s’accroît en Europe continentale (sucre, tabac, café puis thé). […] De même les compagnies des Indes orientales sont en concurrence et bientôt en conflit pour le commerce dans le sous-continent indien. […] De la même manière, Français et Anglais sont rivaux pour obtenir l’accès au marché de l’Amérique latine, qui demeure un prodigieux débouché pour les produits manufacturés et les esclaves. […] À cette rivalité purement économique il faut ajouter des raisons stratégiques, basées sur les craintes anglaises. […] Les autorités de Whitehall sont poussées par les colons anglo-américains qui redoutent que les Français ne les coincent définitivement entre les Appalaches et la côte atlantique, en s’emparant de la vallée de l’Ohio et du bassin du Mississippi, reliant solidement la vallée du Saint-Laurent à la Louisiane.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 21-22

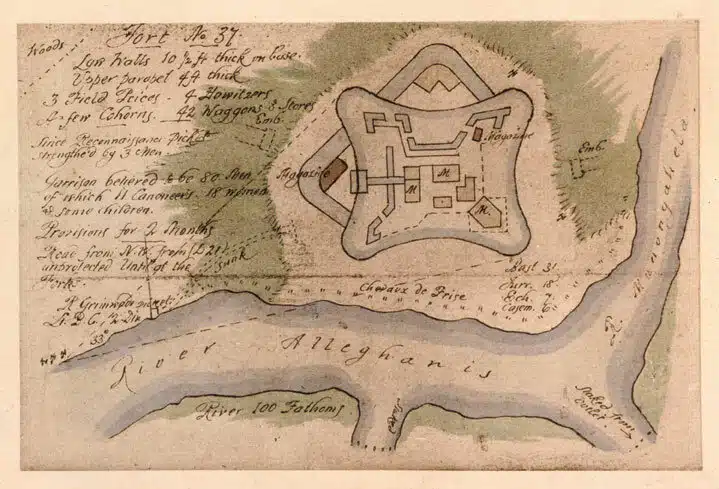

28 mai 1754, près du lieudit Great Meadows, dans l’actuel État de Pennsylvanie. Un petit détachement canadien d’une trentaine d’hommes campe sur les lieux, dirigés par un officier du nom de Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville. La patrouille conduite par Jumonville est partie quelques jours plus tôt du fort Duquesne, avant-poste français établi aux confins des territoires de la vallée de l’Ohio. Elle a pour mission d’aller à la rencontre d’une troupe de miliciens virginiens et de réguliers britanniques signalée par les éclaireurs dans la région (troupe conduite par un certain… George Washington !).

La région de la vallée de l’Ohio, située à l’interface des immensités vides de la Nouvelle-France et de colonies anglo-américaines en pleine expansion, est en effet devenue, depuis une décennie, le principal terrain de rivalité entre Français et Britanniques en Amérique du Nord. Revendiquée par les Treize Colonies (et en particulier par la colonie de Virginie, dont les riches planteurs ont des vues sur ces vastes terres fertiles et encore inexploitées), la vallée de l’Ohio est occupée militairement par les Français depuis le début des années 1750, en prévention des velléités expansionnistes britanniques.

L’expédition de Jumonville n’est donc pas militaire, mais plénipotentiaire : il s’agit de reconnaître si le territoire revendiqué par la France dans la vallée de l’Ohio a effectivement été envahi, et, le cas échéant, de délivrer aux Anglo-Américains une sommation de retrait des terres du roi de France. Même si les relations sont très tendues, aucune belligérance n’a encore été déclarée. Il ne doit s’agir que d’une simple mission d’observation et d’ambassade. Enfin, en théorie…

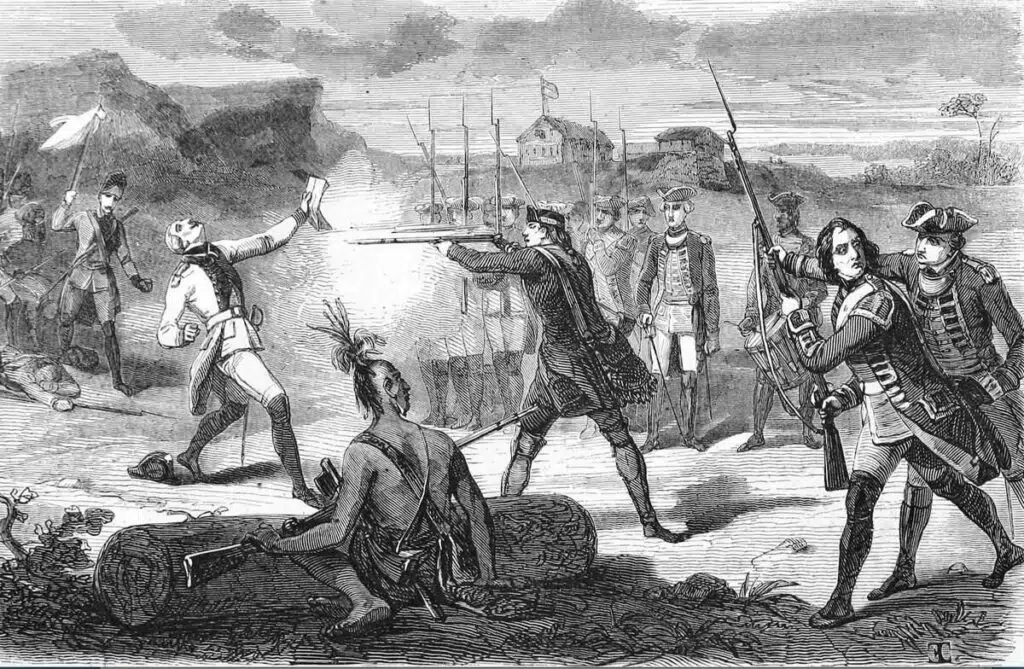

* * *

Le 27 mai, le colonel Washington apprend la position où campent Jumonville et son détachement. Au matin du 28, le Virginien s’y rend avec 40 hommes et des auxiliaires amérindiens (dont Tanaghrisson, l’un des chefs de la tribu iroquoise des Mingos, très hostile aux Français et qui jouera un grand rôle dans le début de la guerre de la Conquête) . Aucune sentinelle française n’est postée autour du campement. Il s’ensuit une fusillade d’un quart d’heure qui décime le détachement français : 9 canadiens sont tués. Les autres, souvent blessés, sont capturés. Un soldat réussit cependant à s’échapper et à rejoindre Fort Duquesne pour sonner l’alerte. Les Britanniques ne comptent, eux, qu’un mort et deux blessés. Washington et ses hommes se retirent, abandonnant les corps, parmi lesquelles celui de Jumonville, dont la mort s’apprête à susciter de vives réactions et grands débats en Europe.

Aussitôt informé de la fusillade, le commandant du Fort Duquesne envoie un détachement de 500 hommes pour capturer Washington et en confie le commandement au frère de Jumonville, Louis Coulon de Villiers. Les poursuivants, qui trouvent les cadavres des victimes abandonnés sans sépulture, parviennent à leurs fins plus d’un mois plus tard, à Fort Necessity.

Lors de la bataille de Fort Necessity, le 3 juillet 1754, George Washington est fait prisonnier. Suspecté d’avoir délibérément fait cibler et tuer l’officier français, il parvient à éviter cependant le jugement pour meurtre, en échange de sa reddition et d’aveux signés par lesquels il est contraint à s’accuser d’être l’assassin de l’officier français. Il est ensuite remis en liberté. La question des circonstances exactes de la mort de Jumonville et de la responsabilité de Washington dans celle-ci est toujours l’objet d’une importante controverse (les Canadiens affirmant qu’il fut exécuté alors qu’il protestait pour avoir été pris en embuscade ; Washington se justifiant quant à lui par la suite de l’avoir pris pour un espion et non un émissaire) :

Tandis que Jumonville criait sa qualité et brandissait sa lettre de crédit, Washington fit tirer sur lui. Jumonville tomba et ses trente compagnons furent presque tous blessés, tués ou pris. […] Un mois plus tard, il était à son tour cerné par le propre frère de Jumonville, Coulon de Villiers qui, après lui avoir pris drapeau, armes et provisions, le renvoyait généreusement à sa famille et à ses cannes à sucre. Mais le vaincu avait préalablement approuvé la capitulation que lui avait présentée le vainqueur : « Comme notre intention n’a jamais été de troubler la paix et la bonne harmonie qui règnent entre els deux princes amis, mais seulement de venger l’assassinat qui a été fait sur un de nos officiers porteur d’une sommation et sur son escorte, comme aussi d’empêcher aucun établissement sur les terres du Roi, mon maître ; à ces considérations nous voulons bien accorder grâce à tous les Anglais qui sont dans ledit fort. ». Washington allégua par la suite qu’il avait mis son nom sans comprendre. […] Pendant quelque temps, il fut complètement déconsidéré. Les Pennsylvaniens se moquaient de lui, de ses grands airs et de son piteux échec. Ses compatriotes eux-mêmes ne pouvaient plus nier que les Français possédaient désormais une reconnaissance quasi officielle des droits qu’ils leur avaient toujours refusés.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 240-241

Ce petit et finalement assez banal échauffourée comme il y en eu tant d’autres entre Français et Britanniques depuis des années, mais qui intervint justement dans une période de grandes tensions (où la rivalité franco-anglaise sur la vallée de l’Ohio s’apparentent à une véritable poudrière), eu immédiatement des conséquences énormes. L’affaire fit du bruit jusqu’en Europe, où la guerre s’emballa en même temps que l’arrivée de la nouvelle. Le meurtre de Joseph de Jumonville fit scandale en France. Même Voltaire, connu pour son anglophilie, s’indigna : « Je ne suis plus Anglais depuis que les Anglais sont pirates sur mer et assassinent nos officiers en Nouvelle-France ». De façon plus générale, malgré l’émoi suscité par cette attaque surprise à Versailles, Louis XV croit encore l’emballement évitable et active sa diplomatie pour tenter d’apaiser les tensions :

Le meurtre de Jumonville avait provoqué à Paris une stupéfaction indignée, mais le ministère n’en demeurait pas moins fermement attaché à la paix. Après une protestation de forme, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Rouillé, avait prescrit à notre ambassadeur à Londres, Mirepoix, de trouver un arrangement amiable avec le Premier ministre, Newcastle, qui, de son côté, se disait prêt à traiter au plus vite. Mais un accord rapide était impossible.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 241-242

En Angleterre, le politicien et écrivain Horace Walpole (le frère de l’ancien Premier Ministre Robert Walpole) dépeint laconiquement l’affaire : « The volley fired by a young Virginian in the backwoods of America set the world on fire » (« Ce coup de feu tiré par un jeune Virginien dans les forêts d’Amérique a mis le monde en feu »). La réputation de George Washington en est momentanément ternie. Néanmoins, la presse et les politiciens des deux rives de la Manche ne s’y trompent pas : cette petite fusillade risque d’être le premier engrenage de la guerre, qui ne semble que pouvoir s’emballer.

En effet, cet événement à la portée hautement symbolique, et plus globalement le succès de la politique de fortifications des Français dans la vallée de l’Ohio (visant à sécuriser cette porte d’entrée vers les Grands Lacs ainsi que vers la Louisiane) et l’échec des milices américaines à empêcher l’édification de ce réseaux de forts malgré plusieurs incursions et tentatives infructueuses, vont avoir trois importantes conséquences qui vont embraser le conflit à toute l’Amérique du Nord.

La première conséquence de cette série d’échauffourées est la domination tactique de la vallée de l’Ohio par le camp français. Les échauffourées de 1753-1754 ont donné aux Canadiens un sentiment de nette supériorité face aux milices américaines, qui se sont révélées bien médiocres dans leurs tentatives de délogeage des possessions françaises dans l’Ohio. Leur échec patent a ainsi induit un certain mépris des milices canadiennes envers les forces anglo-américaines, et a rendu les Français très (et peut-être trop) confiants dans la perspective de les vaincre facilement dans de prochains combats.

La seconde conséquence, d’une envergure bien plus considérable, est la décision d’intervention de la Grande-Bretagne. Les avancées françaises ont en effet enflammé les opinions publiques dans les Treize Colonies (bien que certaines, par intérêts commerciaux, ne souhaitent pas la guerre). Mais c’est de Londres, où l’opinion est de plus en plus remontée contre les Français, que vient l’intervention militaire. Une décision motivée et nourrit notamment par des émissaires américains tels que Benjamin Franklin, venu à Londres pour soutenir la cause des colons américains, et déclarant qu’il n’y aura « point de repos à espérer pour nos treize colonies tant que les Français seront maîtres du Canada » :

Dans ses journaux, Franklin mena pour Washington et pour la guerre une campagne acharnée. Les féodaux d’Amérique alertèrent leur cousinage anglais. Les planteurs mirent en branle leurs correspondants, leurs armateurs et leurs banquiers. De proche en proche, les intérêts s’alarmèrent. […] Dans l’intimité, Newcastle protestait qu’une guerre serait absurde et il promettait même de punir Washington, mais, pour sauver son cabinet et peut-être sa vie, il faisait dire par le roi, en plein Parlement, qu’il saurait « garantir de toute usurpation les possessions qui faisaient la source de la richesse anglaise. »

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 241-242

Une part toujours grandissante de la population se range à cet avis, encouragée par les gazettes qui mènent campagne contre la France. Cette ambiance belliqueuse coïncide par ailleurs avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau premier ministre ultranationaliste, William Pitt, qui décide l’envoi immédiat de troupes régulières et la levée de deux régiments outre-Atlantique. Placé sous le commandement d’un général du nom de Braddock, ils auront pour mission de s’emparer de la vallée de l’Ohio ainsi que de préparer également une opération sur l’Acadie encore française. Sur le plan naval, la Royal Navy est également mise en branles bat de combat : une escadre est déployée, et ses officiers reçoivent pour consigne claire et nette d’interrompre par tous les moyens la logistique et le ravitaillement français du Canada à travers l’Atlantique. Tout cela sans le moins du monde déclarer officiellement la guerre :

Passant des paroles aux actes, Newcastle décidait enfin d’attaquer le Canada à l’improviste et sans déclaration de guerre. Une armée de réguliers et de miliciens sous les ordres de Braddock et de Washington marcherait contre le fort Duquesne, tandis qu’une flotte sous Boscawen bloquerait Louisbourg et barrerait l’entrée du Saint-Laurent. « Si vous rencontrez des vaisseaux de guerre français ou autres navires ayant à bord des troupes ou munitions, disaient les instructions de Boscawen, vous ferez de votre mieux pour vous en rendre maître. Dans le cas où il vous sera fait de la résistance, vous emploierez les moyens dont vous disposerez pour les capturer et les détruire. »

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 242

De façon symétrique, la troisième conséquence est la décision française d’un appui militaire à la colonie du Canada. La nouvelle de la mort de Jumonville a en effet suscité une émotion toute aussi vive qu’en Grande-Bretagne. S’il souhaite idéalement éviter la guerre, Louis XV veut assurer la sécurité du Canada. Pour la première fois depuis 1665 (date d’arrivée du régiment de Carignan-Salières), la France envoie des troupes de l’armée de terre au Canada, selon une mission strictement défensive.

Informés de l’envoi de ce renfort, que les Britanniques localement jugent intolérables, la Royal Navy tentera d’intercepter la flotte de transport des soldats, avec l’ordre de la capturer ou de la couler sans préavis. L’escadre britannique de Boscawen, partie d’Halifax, parviendra à ce titre à capturer deux de ces vaisseaux après une violente canonnade. Par cet acte, si la guerre entre la France et le Royaume-Uni n’est pas encore déclarée (elle ne le sera officiellement qu’en juin 1756), elle vient ainsi pourtant de commencer, après des années de montée des tensions en Amérique (en effet, l’enchaînement qui vient de se produire est déjà irréversible, et l’unique raison pour laquelle la guerre n’éclate pas suite à cette interception du 08 juin, c’est que personne n’est prêt…).

(© Sémhur; via Wikimedia Commons)

Dans cette guerre non-déclarée qui vient de s’engager, la France souffre d’un sévère handicap : celui de la grande infériorité de sa marine face à la Royal Navy, qui aligne deux fois plus de vaisseaux de ligne qu’elle, et dont les équipages et surtout l’entraînement et le ravitaillement lui sont très supérieurs. Tout l’enjeu de la guerre à venir va ainsi consister à ne pas rompre le lien naval entre la France et sa colonie d’Amérique du Nord, séparé par un vaste océan Atlantique dominé par la Navy. Sans renforts et sans ravitaillement, le Canada, malgré quelques atouts précieux (commandants de qualité, miliciens canadiens nombreux, très mobilisés et entraînés à la « petite guerre », alliés amérindiens nombreux et excellant également dans la guerre d’embuscade et en terrain non-découvert), a face à lui toute la puissance démographique des Treize Colonies britanniques – 20 fois supérieures à la sienne ! – ainsi que le déploiement de l’armée régulière britannique, très professionnelle, très bien équipée et disciplinée, et bénéficiant du contrôle des mers.

Malgré ce très mauvais départ dans cette guerre subie, la France tire d’abord plutôt bien son épingle du jeu. Entre 1754 et 1757, en dépit de quelques captures et de l’immense rafle d’un convoi de navires commerciaux (dont la portée se fera sentir à moyen terme), grâce à l’habileté de ces amiraux, la France parvient en effet à ravitailler le Canada et à y débarquer, malgré les patrouilles britanniques, plusieurs milliers d’hommes de renfort. Dont, parmi eux, le célèbre marquis de Montcalm, chef de ces troupes régulières et futur commandant militaire général de la Nouvelle-France.

Sur le terrain continental, les premiers affrontements vont même, globalement, tourner à l’avantage des Français. Avant d’évoquer ces combats, il faut bien avoir en tête que les troupes de l’armée de terre envoyés par les deux belligérants sont globalement assez mal adaptées à la guerre coloniale : les longues marches, les rigueurs du climat canadien, l’abandon de la tactique classique du combat en ligne pour le combat en tirailleur, ne sont en effet pas dans leur culture et diminuent fortement leurs capacités opérationnelles. Beaucoup des commandants mettront ainsi du temps à saisir la spécificité de la guerre « à l’américaine », liée à l’espace, aux difficultés de ravitaillement, à la collaboration nécessaire avec les Amérindiens. Mais heureusement pour les Français, ce seront les Anglais qui auront à en souffrir les premiers, grâce notamment aux précieux alliés historiques de la Nouvelle-France..

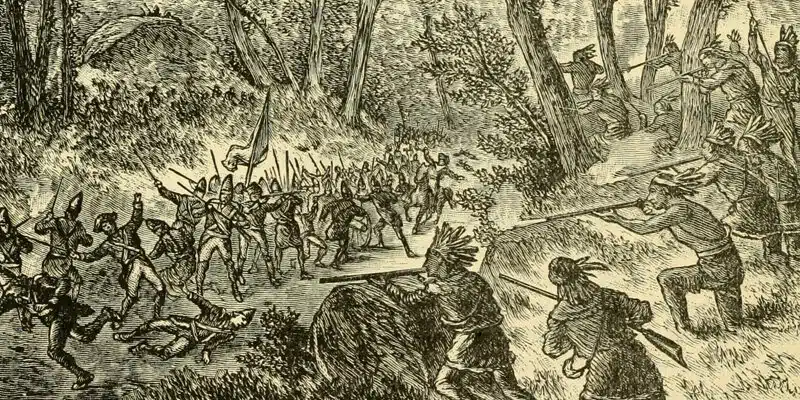

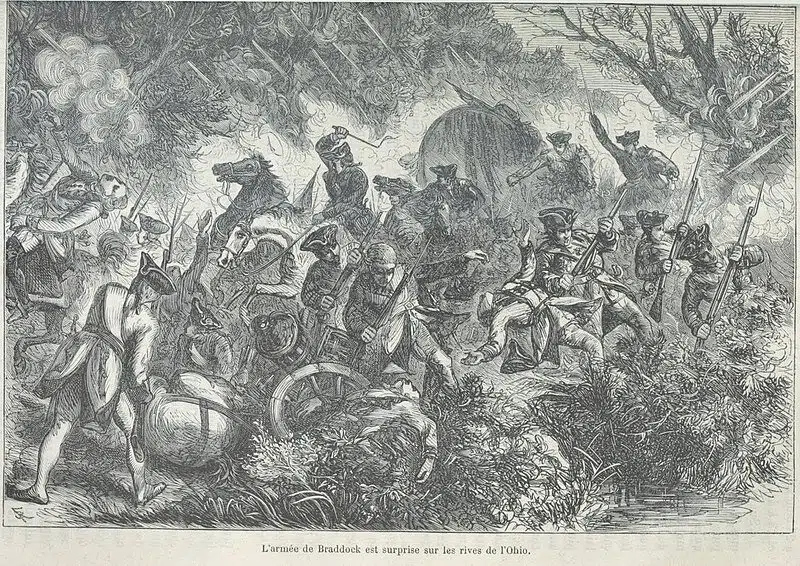

Aussitôt débarqué, Braddock et ses régiments prennent la route du Fort Duquesne, le puissant fort français constituant le verrou de la vallée de l’Ohio, et dont il pense se saisir facilement. Avançant en colonne au milieu de la forêt comme si elle traversait la plaine des Flandres, la petite armée joue pourtant avec le feu.. Averti en effet par les éclaireurs, une troupe franco-canadienne de 850 hommes adeptes de la « petite guerre » va leur tendre une terrible embuscade et les mettre en déroute après une furieuse bataille, qui se traduira par la mort de Braddock et 1 500 de ses hommes mis hors-de-combat. Les Amérindiens, une fois n’est pas coutume, auront d’ailleurs joué un rôle essentiel dans cette bataille.

Plus au nord-est et à peu près au même moment, une bataille similaire tourne cette fois, et pour les mêmes raisons, à l’avantage des Britanniques : un corps de 1 500 hommes parti à la rencontre d’une troupe de miliciens américains tombent dans une embuscade et son commandant est fait prisonnier. Les Britanniques profitent de cet affrontement pour bâtir le Fort William Henry, qui va susciter en réaction, afin de neutraliser la nouvelle position des Britanniques, la construction du Fort Carillon par les Français (lieu d’une future grande bataille), ces deux établissements marquant ainsi la frontière militaire qui sépare les « deux Amériques ».

En Acadie également, quelques semaines plus tôt, un autre échec militaire était venu ternir le moral français, une armée de miliciens venus de Boston étant parvenus à s’emparer des deux forts (isolés et mal défendus) qui constituaient la clé de l’isthme de Chignectou qui rattachait la Nouvelle-Ecosse à l’Acadie restée française, ouvrant la voie à son invasion par l’armée britannique. Cette occupation ouvrit à ce titre la porte à une véritable opération de nettoyage ethnique : le « grand dérangement », qui venait de commencer dans l’Acadie britannique.

* * *

Le Grand Dérangement et la déportation des Acadiens (1755-1762)

Après l’annexion de 1713, 10 000 paysans français étaient demeurés en Acadie. Fort des garanties accordées par le traité d’Utrecht, ils étaient passés sous le contrôle de l’autorité britannique. Considérés comme « Français neutres » depuis 1730, ils s’étaient tenus tranquilles pendant la guerre de Succession d’Autriche, malgré les sollicitations canadiennes, ce qui n’empêchait pas les gouverneurs britanniques de les redouter et de multiplier, à leur égard, les mesures de surveillance. Le clergé catholique était particulièrement visé car il jouait un rôle central dans la direction des communautés acadiennes.

Il est à noter quand même que depuis le traité d’Utrecht, les autorités anglaises permettaient aux Acadiens de pratiquer la religion catholique, et par le fait même, toléraient la présence de missionnaires sur le territoire. Malgré la fin du rêve civilisateur qu’avaient entretenus les congrégations religieuses jusqu’au début des années 1680, l’Etat Français leur avait confié un mandat de porte-parole auprès de ses alliés amérindiens et Acadiens. Aux yeux des autorités anglaises, le rôle de ces prêtres étaient dès lors pratiquement celui « d’agents provocateurs », puisqu’ils exerçaient un ascendant évidant chez les Micmacs, chez qui les Français entendaient effectivement entretenir le feu guerrier en cas de conflit avec les Anglais.

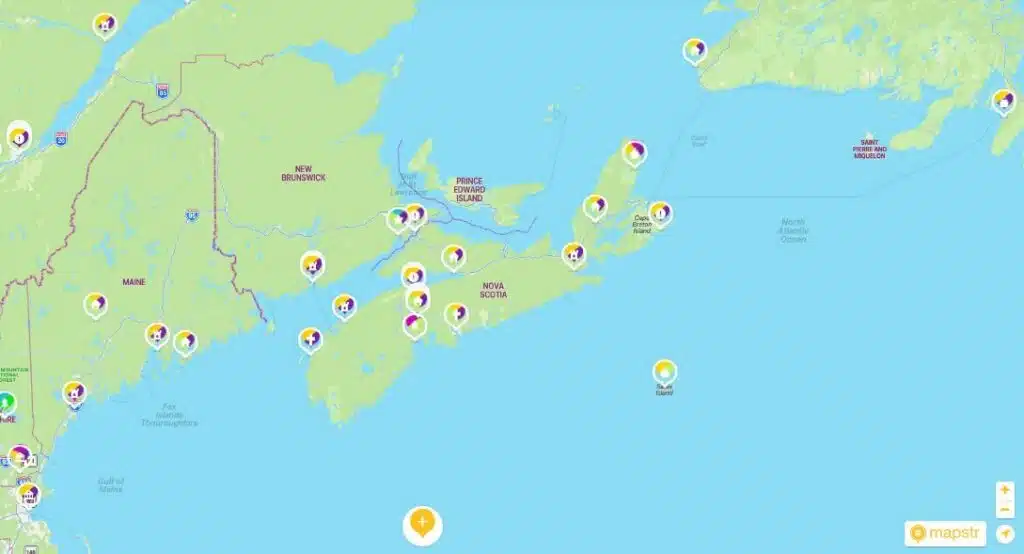

En 1750-1754, les Acadiens sont au nombre d’environ 17 000, dont 13 000 en Nouvelle-Écosse, les autres étant installés à Cap Breton, dans l’île Saint-Jean (aujourd’hui île du Prince-Édouard) et dans l’Acadie continentale (aujourd’hui le Nouveau-Brunswick). Face au contexte d’une rivalité franco-anglaise à nouveau exacerbée, ils ne purent manquer de voir leur marge de manœuvre fondre à l’approche de la guerre de Sept Ans. La région connue aujourd’hui sous le vocable de Provinces maritimes du Canada constituait en effet un enjeu stratégique fondamental pour les deux rivaux impériaux et leurs ambitions sur le continent. Dans cette perspective, les deux adversaires se cantonnèrent d’abord dans leurs positions, entre autres sur la frontière entre la Nouvelle-Ecosse et l’Acadie continentale, en construisant les forts Beauséjour et Gaspereaux du côté français, et Lawrence du côté anglais. Ce dernier fort portait le nom du colonel Charles Lawrence, chez qui naquit en 1755 le désir d’aller plus loin : en organisant l’expulsion de la population d’origine française de l’Acadie péninsulaire.

À ce stade du récit, il convient de noter que les déplacements forcés de populations ne représentaient pas alors une innovation stratégique en cas de conflit. Les autorités françaises de Nouvelle-France y avaient songé en cas de conquête de la Nouvelle-Angleterre et la mesure avait été appliquée contre les villages côtiers anglais de Terre-Neuve durant les guerres de la Ligue d’Augsbourg et de Succession d’Espagne. Du côté britannique, il ne fait pas de toute que l’option d’expulser les Acadiens de Nouvelle-Ecosse avait été depuis longtemps envisagée au Colonial Office et dans les officines au pouvoir en Nouvelle-Angleterre. Il n’en demeure pas moins que déplacer plus de 14 000 personnes exigeait la mise en place de ressources considérables pour l’époque. Lawrence avait estimé le nombre de navires nécessaires à l’opération et leurs destinations, il n’attendait maintenant plus qu’un prétexte pour pouvoir mettre son plan à exécution.

Cette première occasion lui vint en lien avec la défaite de Braddock dans l’Ohio. Prétextant avoir perçu des menaces en provenance de Louisbourg, du fort Beauséjour et de Québec, il convoqua les représentants acadiens pour les inciter à profiter d’une dernière occasion de prêter un serment d’allégeance inconditionnelle envers la couronne britannique. Bien que les représentants aient d’abord refusé son offre avant de se rétracter, Lawrence prétendit qu’ils avaient eu maintes chances de démontrer leur fidélité depuis 1713 et qu’ils avaient immanquablement failli à leur devoir. Au même moment, l’attaque et la chute du fort Beauséjour permirent aux Anglais d’y capturer une douzaine d’Acadiens. Ces derniers prétendirent que les Français les avaient contraints à participer à la défense du fort mais rien n’y fit : ils furent considérés comme prisonniers de guerre.

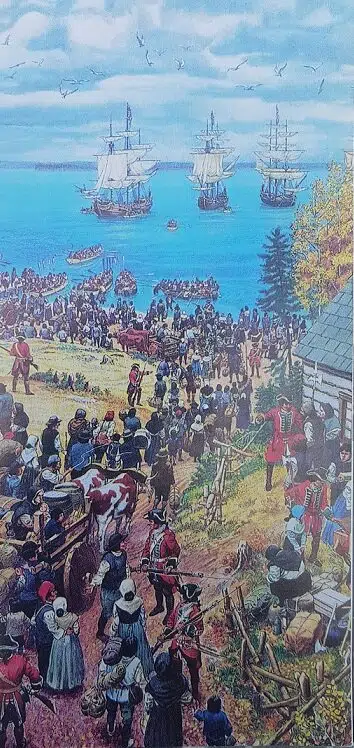

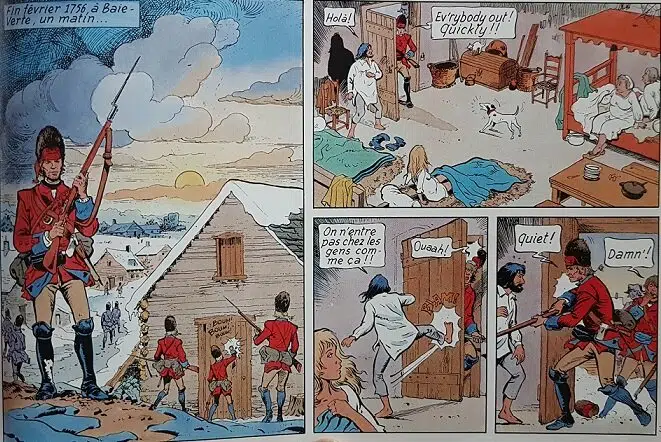

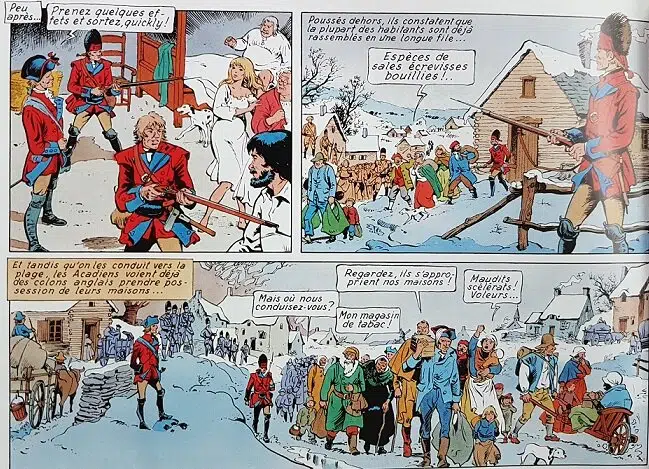

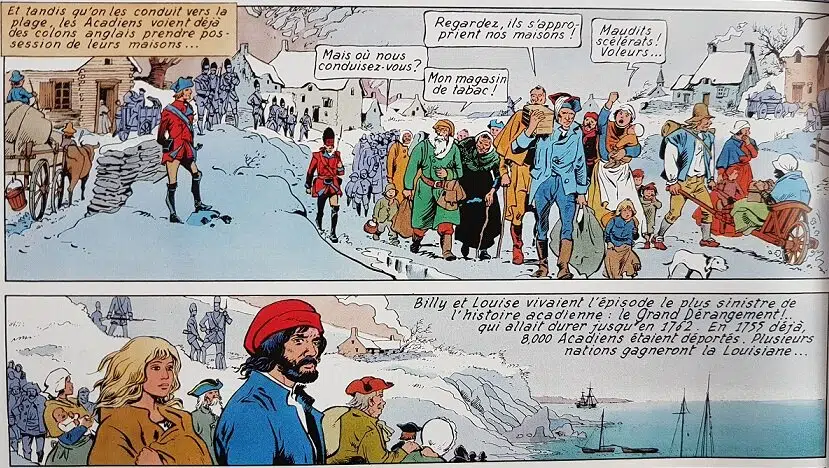

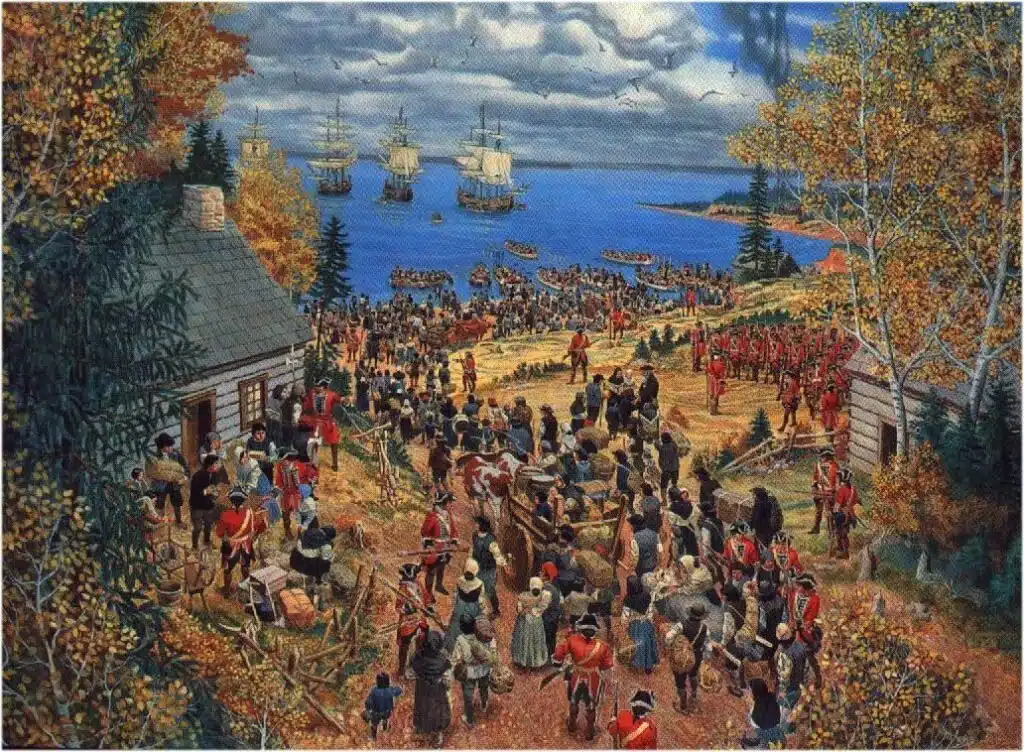

L’historiographie a montré depuis longtemps que Lawrence était déterminé à suivre son plan, quelle que fût la décision des Acadiens. L’affaire de Beauséjour fut un parfait prétexte pour l’en conforter. Le sort en en fut donc jeté, et la nouvelle d’une déportation imminente sema le désarroi chez les représentants acadiens. L’annonce de l’ordre de déportation, prononcé par les autorités britanniques dans l’église de Grand-Pré le 28 juillet 1755, constitue aujourd’hui encore un événement fondateur de l’identité acadienne. Depuis quelques années, les cloches d’églises retentissent ainsi un peu partout en Acadie chaque 28 juillet. Près de 6 500 Acadiens, hommes, femmes et enfants, furent les mois suivants transportés dans les colonies anglaises.

Les Acadiens sont traités sans ménagement par le colonel Monkton, qui parcourt le pays pour détruire les villages, les églises et rassembler les populations avant leur transfert. Des scènes dignes des conflits du XXe siècle se produisent : des familles sont dispersées avant leur déportation dans d’autres colonies britanniques (où elles sont très mal reçues). 4 000 Acadiens succombent, victimes des mauvais traitements. 1 200 personnes sont cachées par les Micmacs dans les bois, mais beaucoup meurent de froid et de faim tandis que d’autres sont pourchassés par les Britanniques comme rebelles et hors-la-loi. Certains reviennent s’établir en France (à Belle-Ile ou dans le Poitou). Environ 20 % de la population d’Acadie réussit à s’enfuir au Québec, où de nombreux acadiens combattront pour ralentir l’avancée britannique vers Québec, jusqu’aux ultimes batailles finales..

Avec l’arrivée de colons britanniques sur les terres prises aux Acadiens, le peuplement de la région se retrouve bouleversé. À noter enfin qu’environ 2 000 Acadiens trouveront asile en Louisiane. Ces réfugiés devinrent des colons, et leurs descendants des Cajuns, qui connaissent aujourd’hui un regain culturel important dans l’Etat américain de Louisiane. La déportation aura donc fait des Acadiens un peuple sans frontières, formant une diaspora internationale.

Plus de deux siècles et demi après ces faits, la déportation a toujours sa place dans l’actualité canadienne. Malgré la reconnaissance par le gouvernement fédéral des torts causés aux Acadiens, certains de leurs descendants tentent en effet de faire appliquer le terme « génocide ethnique » aux intentions britanniques de l’époque. D’autres lui préfèrent le terme « génocide identitaire ». Les promoteurs de ces thèses suivent avec intérêts les suites du rapport, déposé le 3 juin 2019 par une commission d’enquête publique, sur les femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada ces dernières décennies. Le terme de « génocide » y apparait en effet une centaine de fois. Le Gouvernement fédéral entend s’en tenir, dans leur cas, à la notion de « génocide culturel ». Mais en cas de renversement de situation, les tenants du génocide acadien y verront certainement une opportunité pour relancer le débat.

Aujourd’hui encore, comme le soulignait récemment un article du Figaro Histoire (« Et in Acadia ego », n°45), « cette sombre page de l’histoire coloniale et ses terribles conséquences semblent encore loin d’être en passe d’être correctement reconnues, afin que petit à petit, les rancœurs s’apaisent et les plaies familiales se referment ».

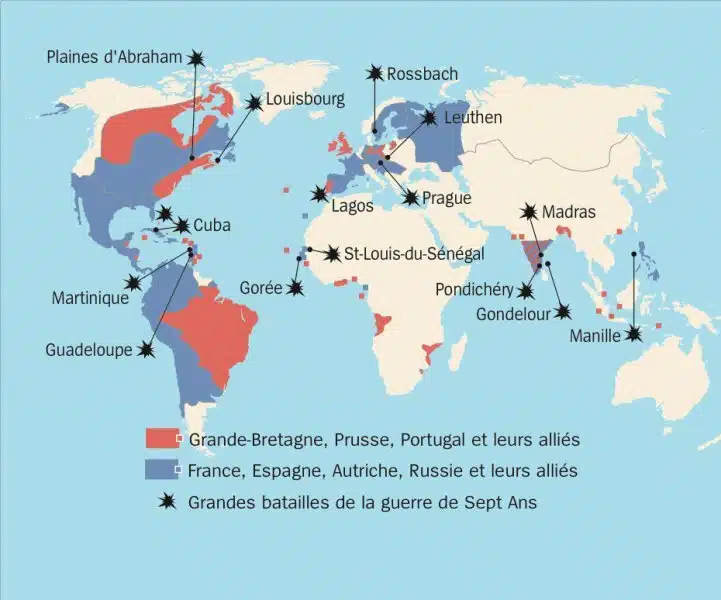

Zoom sur : la guerre de Sept Ans (1756-1763), un conflit planétaire

S’ils eurent évidemment leurs ressorts et leurs protagonistes propres (tout en étant en partie à l’origine de cette guerre), les affrontements entre Franco-Canadiens (et Amérindiens) et Britanniques en Amérique du Nord ne constituent toutefois (il faut bien l’avoir en tête) que quelques pions dans la vaste partie d’échecs planétaire qui opposera ainsi la France et l’Angleterre (et leurs alliés respectifs) durant près de huit longues années, sur l’ensemble du continent européen aussi bien que sur près de la moitié des mers du globe !