Particulièrement alimentée au XVIIIe siècle par la concurrence coloniale, la rivalité franco-anglaise précède à vrai dire de loin l’établissement des uns et des autres en Amérique du Nord. Les aristocrates normands au pouvoir en Angleterre ont vécu, pourrait-on dire, « dans la rivalité avec la Couronne française depuis 1066 et la bataille de Hastings » (bataille marquant la victoire décisive de Guillaume le Conquérant sur les Saxons qui contrôlaient alors l’Angleterre, et lui ouvrant la conquête et prise de contrôle du pays). On ne compte plus ensuite le nombre de guerres qui verront la France et l’Angleterre s’affronter, siècle après siècle.

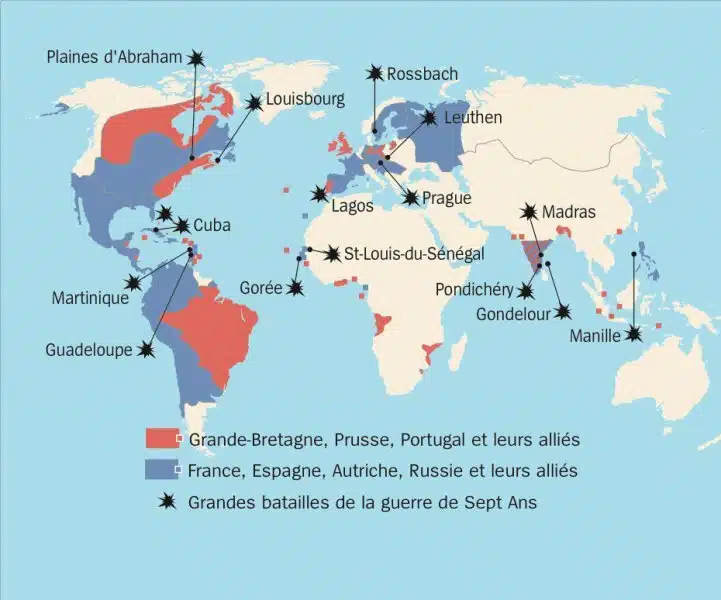

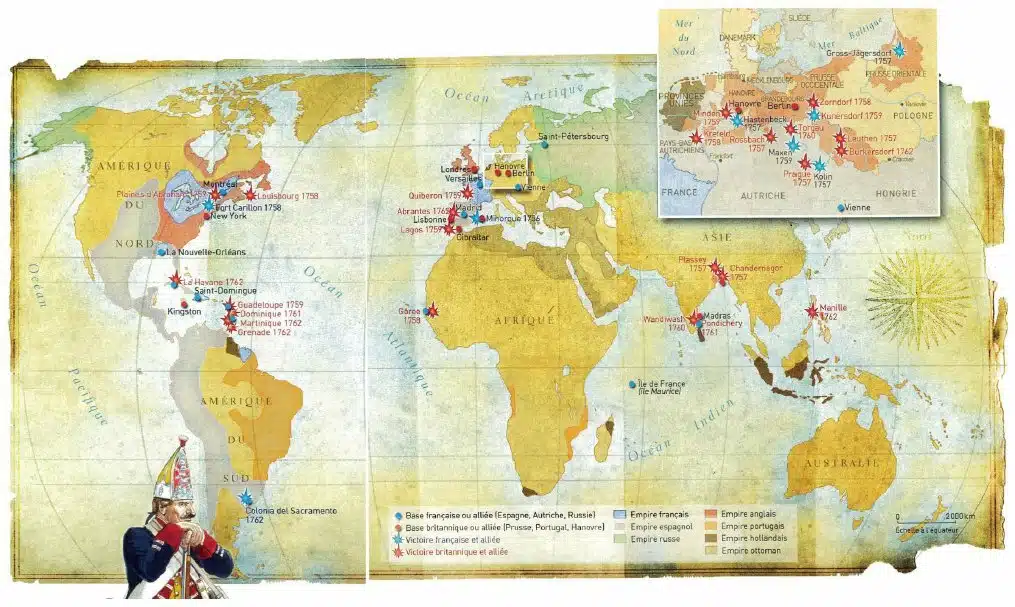

Dans ce petit article extrait de ma grande série sur les origines de la guerre de Sept Ans (conflit considéré par les historiens comme la première véritable « guerre mondiale »), je vous propose ainsi de revenir sur les grandes racines et ressorts (économiques, commerciaux, (géo)politiques, culturels,….) qui sous-tendent et président à la rivalité franche et globale qui va opposer une nouvelle fois de leur Histoire la France et l’Angleterre durant l’ère moderne (et qui se traduira par presqu’un siècle de guerre quasi-continuelle entre les deux grandes puissances, parfois qualifiée par les historiens de « Seconde Guerre de Cent ans »). Bonne lecture !

Une rivalité qui remonte au milieu du Moyen-Âge

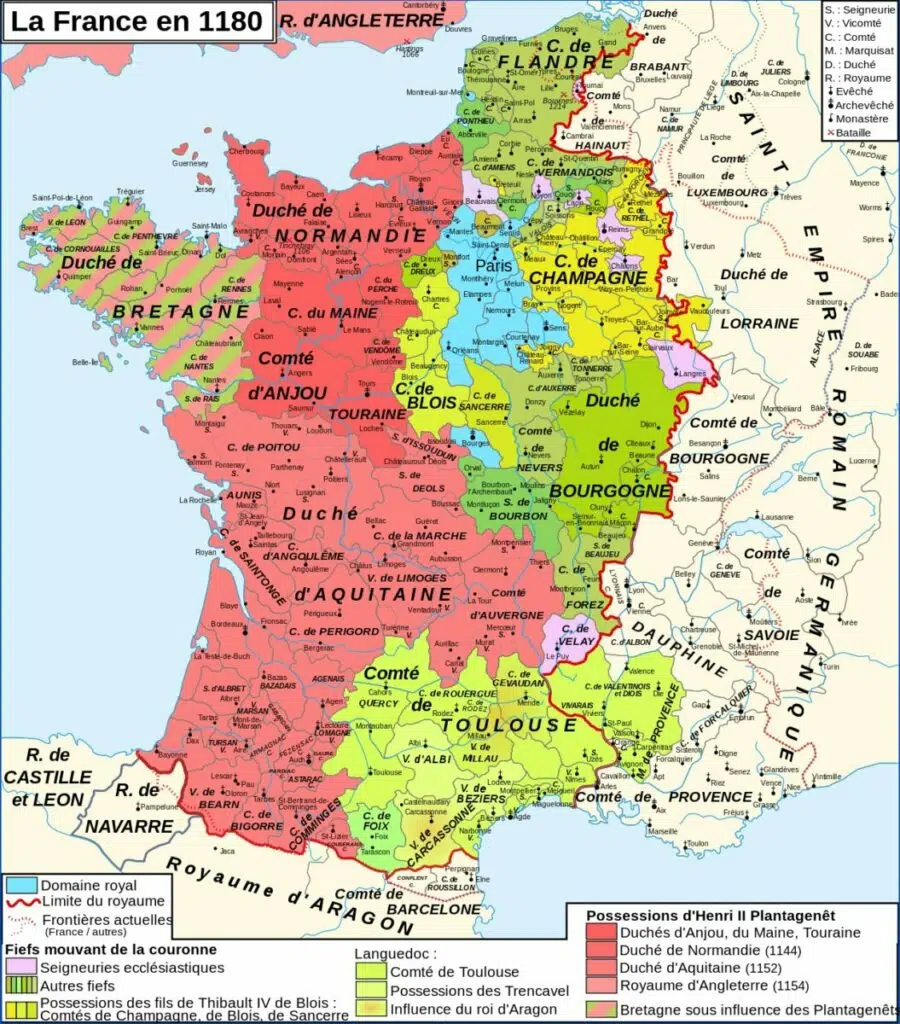

Dans l’imaginaire populaire, l’événement le plus marquant et représentatif de la rivalité franco-anglaise demeure certainement la célèbre guerre de Cent Ans (qui en durera en pratique cent vingt-six, entrecoupés de période de trêves !). Un interminable conflit larvé né de la prétention des Plantagenêts (une dynastie d’origine française occupant alors le trône d’Angleterre) à occuper la Couronne vacante du royaume de France. Cette prétention faisait suite à la mort du dernier roi de la dynastie capétienne sans descendance mâle (un fils de Philippe le Bel) – couronne à laquelle prétendait également la dynastie française des Valois. Avec bien sûr, en arrière-plan, des enjeux économiques, politiques et territoriaux très importants (notamment la souveraineté et le contrôle des riches fiefs de la Guyenne – l’actuelle Aquitaine, terrain d’affrontements entre Plantagenets et Capétiens depuis plus de deux siècles).

L’ère coloniale : le retour de la franche rivalité entre la France et la Grande-Bretagne

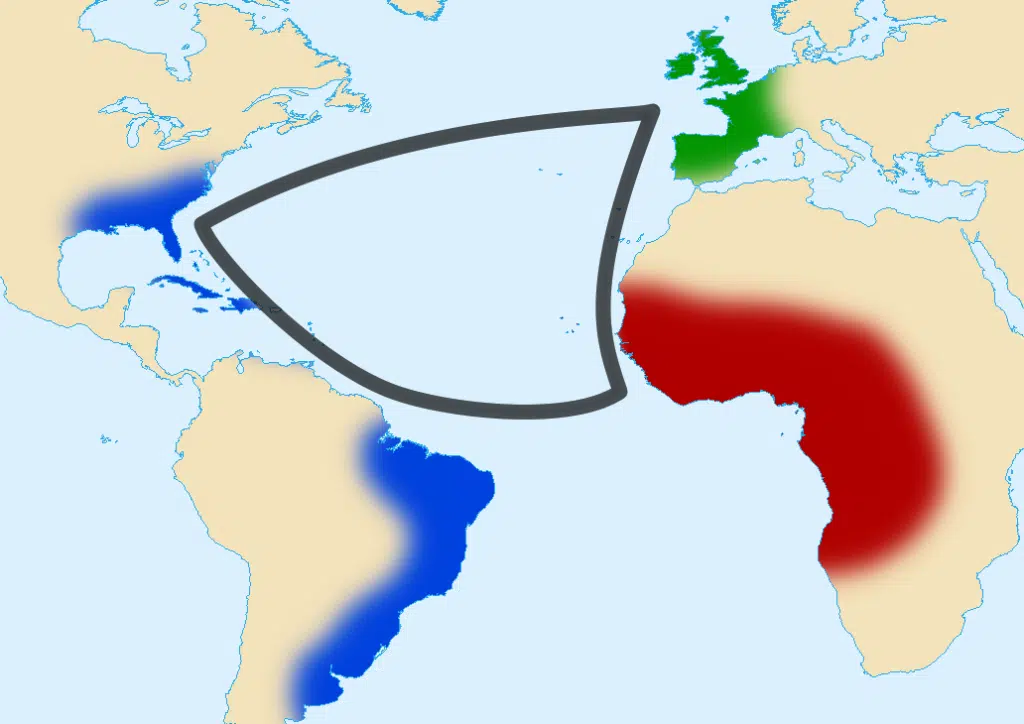

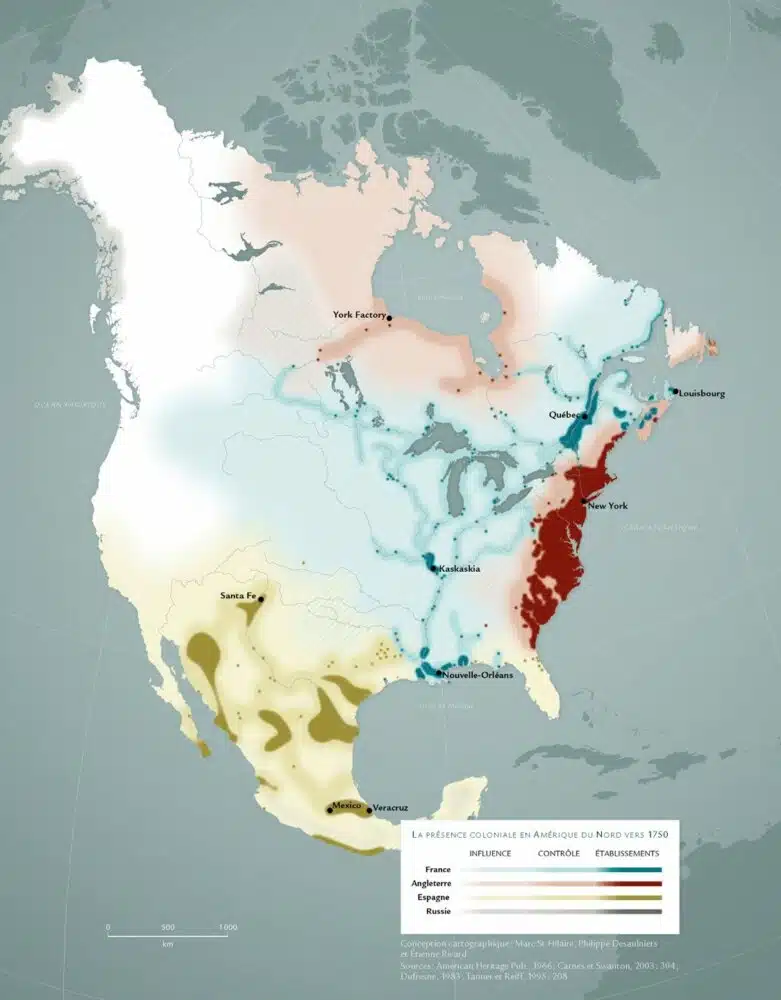

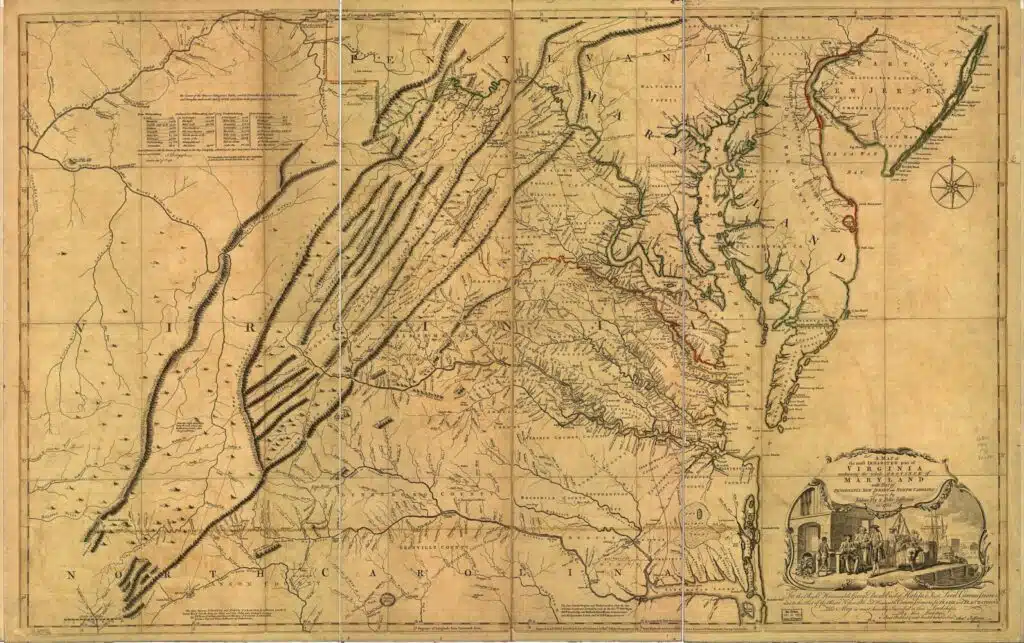

L’enjeu de l’affrontement [franco-britannique à l’époque moderne] est avant tout économique ; en un temps où le grand commerce maritime et colonial assure des énormes plus-values, la possession et l’exploitation de colonies est essentielle, dans la mesure où celles-ci fournissent des produits exotiques dont la consommation s’accroît en Europe continentale (sucre, tabac, café puis thé). […] De même les compagnies des Indes orientales sont en concurrence et bientôt en conflit pour le commerce dans le sous-continent indien. […] De la même manière, Français et Anglais sont rivaux pour obtenir l’accès au marché de l’Amérique latine, qui demeure un prodigieux débouché pour les produits manufacturés et les esclaves. […] À cette rivalité purement économique il faut ajouter des raisons stratégiques, basées sur les craintes anglaises. […] Les autorités de Whitehall [le siège du gouvernement britannique, NDLR] sont poussées par les colons anglo-américains qui redoutent que les Français ne les coincent définitivement entre les Appalaches et la côte atlantique, en s’emparant de la vallée de l’Ohio et du bassin du Mississippi, reliant solidement la vallée du Saint-Laurent à la Louisiane.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au xviiie siècle, pp. 21-22

À l’époque moderne, c’est plutôt comme puissance protestante (et commerciale) que l’Angleterre s’affirmera contre l’Espagne et la France. Suite à un XVIIe siècle marqué par l’essor et la propagation de l’Église réformée à travers toute l’Europe (et par les dramatiques guerres de religion qui l’accompagne), l’Angleterre voit en effet pour mémoire sa Couronne basculer dans le giron protestant en 1688, avec l’arrivée au pouvoir du hollandais Guillaume III d’Orange-Nassau, en lieu et place de la dynastie des Stuart (dont les derniers monarques s’étaient convertis au catholicisme). Se définissant lui-même comme un « champion de la cause protestante », Guillaume III (et ses successeurs) s’attacheront à donner une coloration religieuse à la politique intérieure et extérieure de la Grande-Bretagne, favorisant ainsi les alliances avec les grandes puissances protestantes du Continent (notamment les Provinces-Unies et l’Autriche), et la positionnant a contrario en grand adversaire de l’hégémonie continentale de l’Espagne et de la France, épicentres du renouveau catholique (« Contre-Réforme ») qui traverse alors le continent en réaction à la Réforme (et alors tristement connus pour leurs persécutions à grande échelle des protestants de leur pays…).

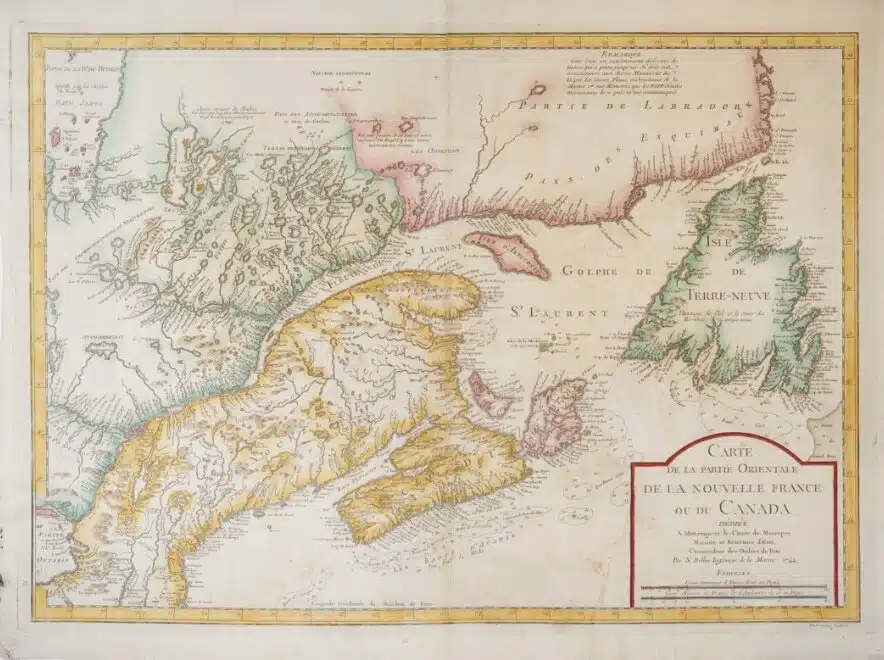

Zoom sur : la Nouvelle-France, la colonie la plus aboutie du premier empire colonial français

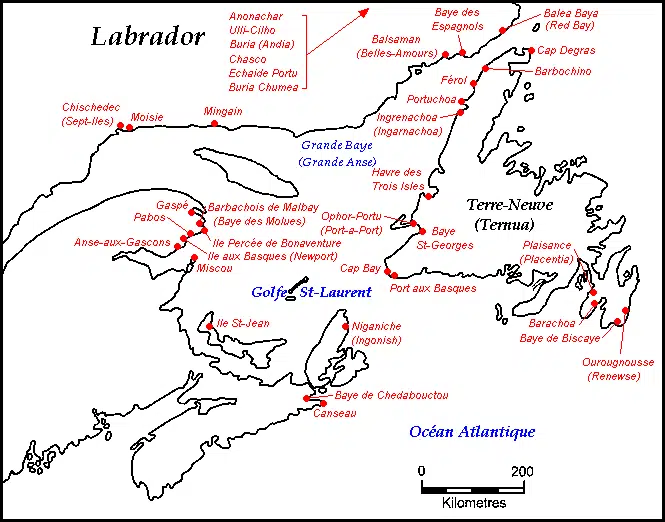

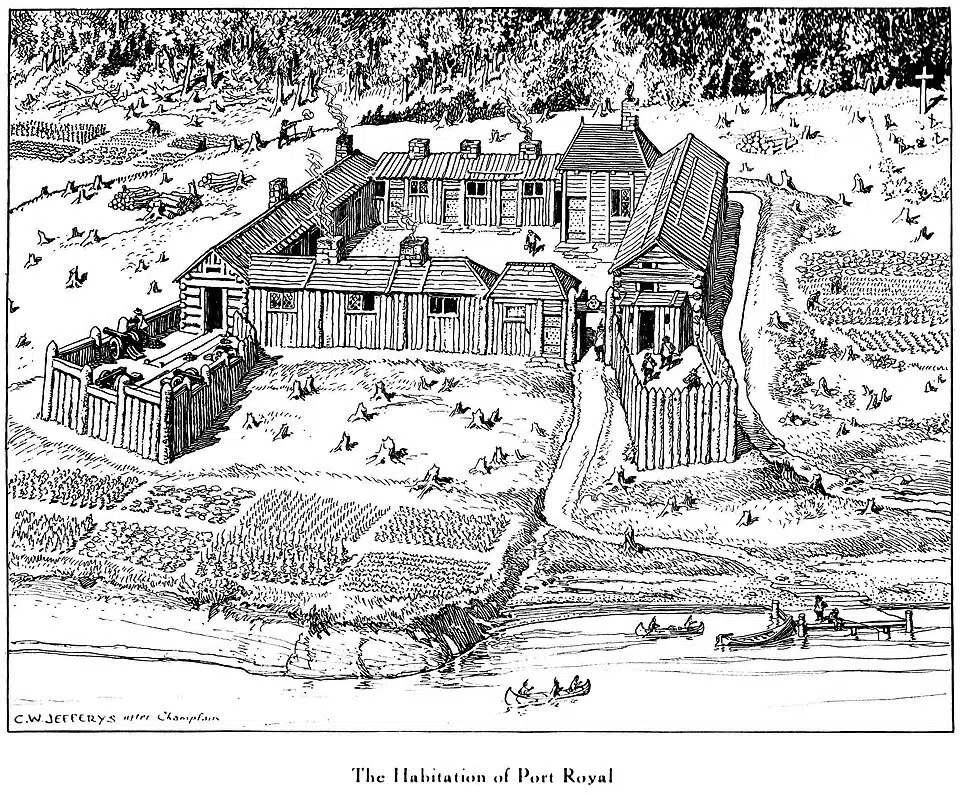

L’histoire de la France comme puissance coloniale en Amérique du Nord débute au XVIe siècle, à l’époque des explorations européennes et des voyages de pêche. À la suite des autres puissances européennes (Angleterre, Espagne et Portugal) et des voyages vers l’Amérique de Christophe Colomb en 1492, Jean Cabot en 1497, puis des frères Corte-Real (Portugais), la France s’intéresse finalement à l’exploration maritime. Dans ce contexte, elle mande Jacques Cartier pour effectuer trois voyages de découverte vers ce Nouveau Monde. Arrivé dans le golfe du Saint-Laurent, il prend possession du territoire au nom du roi de France en plantant une croix à Gaspé en 1534. L’année suivante, il remonte le Saint-Laurent, hiverne à Stadaconé (site de l’actuelle ville de Québec) et se rend à Hochelaga (aujourd’hui Montréal).

En 1540-1541, Jacques Cartier revient et tente d’établir une colonie à l’embouchure de la rivière du Cap-Rouge. Si des objectifs religieux ont présidé à l’organisation de ces voyages, les motifs économiques sont encore plus évidents. L’espoir de trouver une route vers les Indes est constamment affirmé, mais également celui de découvrir « certaines îles et pays où l’on croit qu’il doit s’y trouver grande quantité d’or et autres richesses ». Lors de son dernier voyage, le découvreur se hâtera de rentrer en France rapporter ses minéraux qu’il croit être de l’or et des diamants, et qui ne s’avèreront n’être que du fer et du quartz. Face à cet échec ainsi qu’à celui de la tentative de colonisation de Roberval (rongée par le scorbut, et qui vire au fiasco), la France se désintéresse alors de cette lointaine contrée jusqu’à la fin du XVIe siècle.

Empêtrée dans les dramatiques guerres civiles qui opposent Catholiques et Protestants sur l’ensemble du territoire durant près d’un siècle , ce n’est que vers le milieu du XVIIe siècle que la France s’intéresse de nouveau à l’outremer sous l’impulsion du cardinal de Richelieu, qui engage la construction d’une importante flotte de guerre en même temps que la colonisation des Antilles. Cependant, c’est véritablement avec la régence de Louis XIV et la nomination de Colbert aux affaires navales que s’engage la grande politique maritime et coloniale qui va permettre à la France de s’imposer en quelques décennies sur la mer.

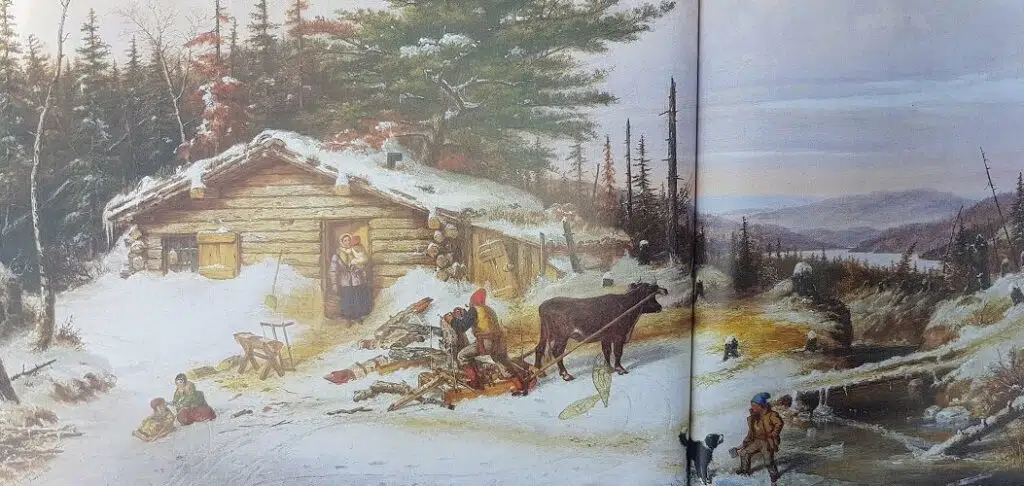

Après une installation et un démarrage difficiles (dus notamment aux conditions climatiques), la population augmente rapidement grâce à la politique de peuplement impulsée par Colbert, pour atteindre 12 000 personnes vers 1700. Une démographie bien faible comparée en particulier aux colonies anglo-américaines voisines, mais en forte croissance. Celle-ci se nourrit d’un encouragement massif au départ (mais peu suivi), à une politique d’assimilation des populations amérindiennes (qui se voient instruites et converties à la foi chrétienne, et avec lesquelles le métissage est important), et enfin et surtout à une politique nataliste.

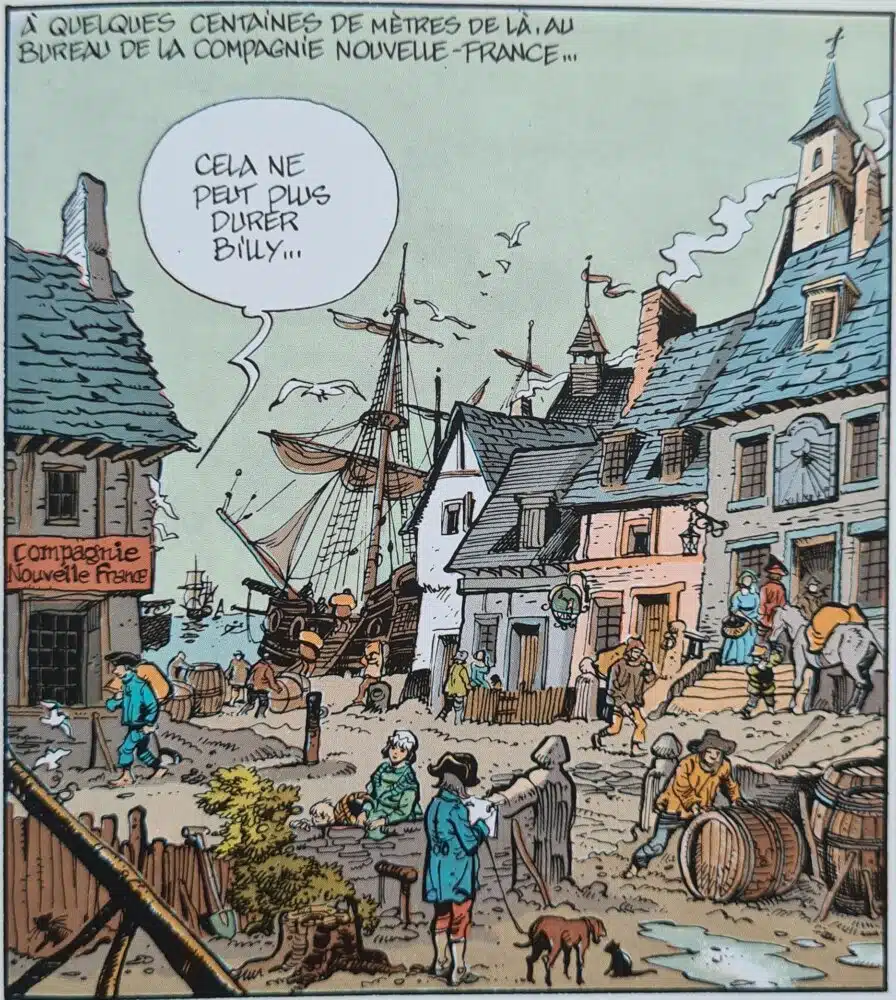

Intégrant l’ensemble des colonies françaises d’Amérique du Nord (Québec, Acadie, Louisiane,…), la Nouvelle-France devient rapidement la plus aboutie des établissements et territoires coloniaux français d’outremer. Dotée d’une administration similaire à celle d’une province française (avec à sa tête un gouverneur, un intendant, et où est appliquée la législation française), la colonie a pour but premier l’exploitation des ressources de ses territoires, c’est-à-dire celle des aires de pêche, ainsi que la lucrative traite des fourrures et l’exploitation du bois. L’agriculture est également développée dans les régions-berceaux de l’Amérique française que sont la vallée du Saint-Laurent et l’Acadie (actuelle Nouvelle-Ecosse).

Cette nouvelle société coloniale répond à ses propres coutumes et ses libertés, et l’on peut déjà y voir la naissance d’un peuple canadien. Des institutions religieuses sont implantées pour contrôler cette nouvelle population hybride (sans parler des nombreuses missions – notamment jésuites – qui s’y établiront de leur propre initiative), avant que la colonie de la Nouvelle-France ne devienne une possession pleine de la Couronne (et se voit ainsi dotée d’une administration similaire à une province française, avec à sa tête un gouverneur et un intendant).

À la fin du XVIIe siècle, les territoires sous contrôle de la colonie continuent de s’étendre considérablement, du fait notamment de la nouvelle vague d’explorations encouragée par Louis XIV. En 1670, le tour des Grands Lacs est ainsi réalisé, et en 1682, Cavalier de La Salle descend le Mississippi et revendique au nom du royaume de France toute la région, qu’il nomme Louisiane en l’honneur de son roi. En seulement un siècle, la Nouvelle-France est ainsi passée d’un réseau de comptoirs à une immense et prospère colonie royale s’étendant sur près de 4 fois la France, faisant taire (pour un temps seulement) les ambitions espagnoles puis anglaises sur cette partie de l’Amérique.

Entre la Nouvelle-France et les Treize Colonies, une rivalité culturelle et religieuse …

La dimension religieuse revêtit en particulier une importance de premier plan en Amérique du Nord au XVIIe siècle. La Nouvelle-France est en effet une terre de mission catholique, qui attire des dévots, où se sont établis de nombreux missionnaires et entreprises d’évangélisation (particulièrement de la part des Jésuites). La Nouvelle-Angleterre est elle, a contrario, un refuge pour les puritains, persécutés en Angleterre, qui souhaitent y créer un pays en accord avec leur foi. La tension semble ainsi inévitable. L’intolérance prononcée des puritains autorise même à parler d’une véritable haine des « papistes » (terme péjoratif désignant les catholiques), nourrie par la peur. Ces premiers n’auront à ce titre de cesse, pour certains d’entre eux, de tenter de convaincre Londres d’anéantir Louisbourg et d’envahir le Canada.

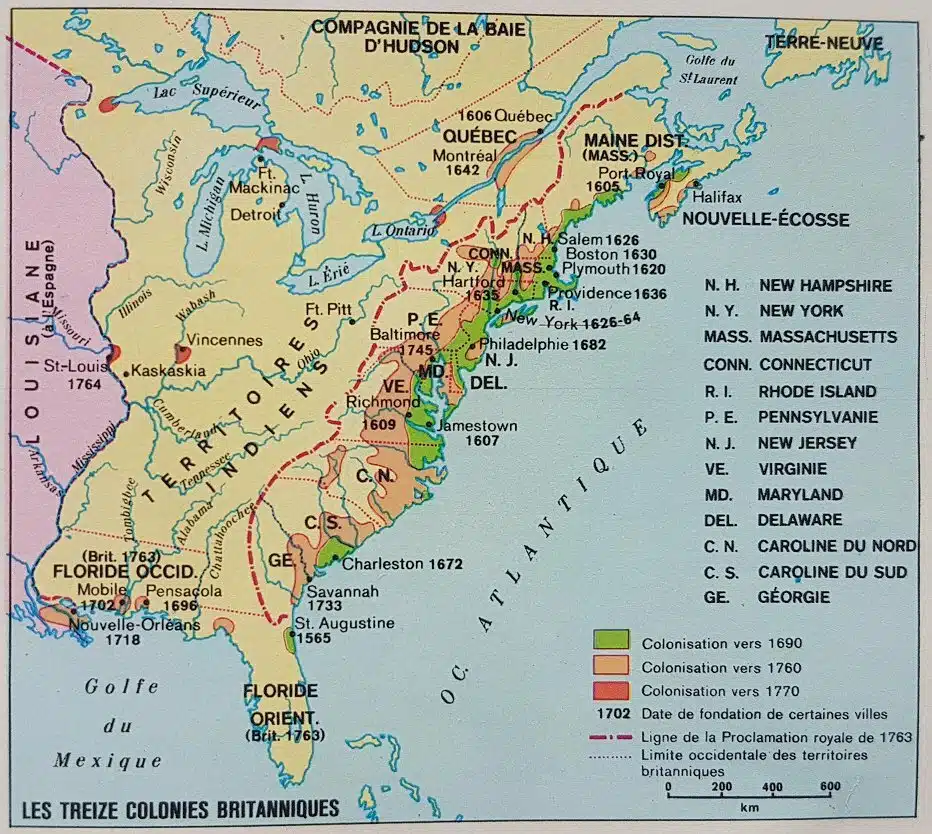

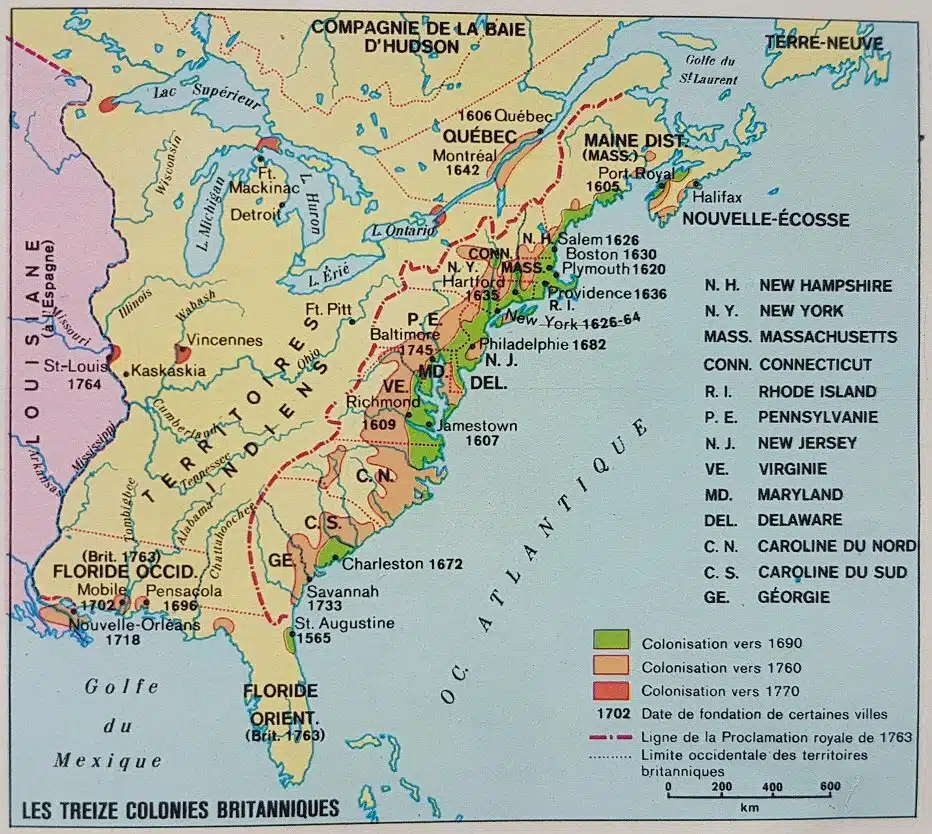

En Amérique, les Anglais arrivent bons derniers : Walter Raleigh a relâché sur le littoral de ce qui fut aussitôt la Virginie, avec les dernières années du XVIe siècle, mais y a fondé un établissement éphémère ; les pèlerins du Mayflower arrivent, en 1620, au cap Cod, sur la côte de ce qui sera le Massachusetts. C’est là, à première vue, un lot géographique peu plaisant : une côte maussade, coupée d’estuaires, de golfes, de vraies mers intérieures comme la très vaste baie de Chesapeake, par surcroît une côte marécageuse, forestière, coincée vers l’ouest par les dures montagnes des Alleghanies [massif des Appalaches]. En somme, une vaste région, mal soudée dans ses différentes parties et exclusivement grâce aux lentes navigations côtières. En outre, il a fallu en éliminer des concurrents tardifs, Hollandais, Suédois, enfin survivre aux attaques insidieuses des Indiens.

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, pp. 603-604

Les Britanniques ont, en effet, bien davantage de raisons de quitter leurs pays natal et de venir s’installer au Nouveau Monde que les Français de la même époque. Au-delà même du climat plus rude des îles Britanniques (surtout en cette époque du petit âge glaciaire), il y a tout d’abord les persécutions religieuses qu’y endurent là-bas une frange importante de la population. Mais aussi, encore plus structurellement, la politique d’enclosure qu’y mènent depuis la fin du Moyen-Âge les riches propriétaires terriens, phénomène qui s’est beaucoup intensifié à la Renaissance et qui prive de nombreux paysans modestes de terres à cultiver. Autant de paramètres qui, combinés à une croissance démographique soutenue, ne pouvaient que favoriser ce vaste mouvement d’émigration des classes pauvres et religieusement persécutées vers les territoires tempérés et « libres » des colonies anglaises d’Amérique.

Deux autres facteurs importants (dont ne bénéficiait pas la Nouvelle-France) joueront aussi substantiellement en faveur du peuplement des Treize Colonies : leur facilité d’accès par mer douze mois par an, et leurs terres riches au climat doux, propices au développement de l’agriculture vivrière comme aux activités agricoles à finalité commerciale (notamment les cultures de plantation axées sur les produits exotiques – tabac, coton, etc.).

Lorsque les migrants [anglais] arrivent en Amérique au début du XVIIe siècle, il y a cette idée puritaine très présente sous Cromwell qu’ils sont le peuple élu venu bâtir une sorte de société chrétienne idéale.

Stéphane Haffemayer, dans un entretien donné au magazine Historia pour son numéro spécial « Cromwell, la république anglaise », p. 39

La Nouvelle-France, quant à elle, se voit à l’époque beaucoup moins attractive pour les populations françaises et leur riche pays agricole au climat agréablement tempéré. En métropole, en effet, la Nouvelle-France n’a pas bonne presse : traversée longue et éprouvante (en moyenne 10% des passagers y perdent la vie), hivers difficiles et climat extrêmement hostile, implantation très laborieuse pour des Français majoritairement ruraux, attaques iroquoises surprises, souvent suivies de tortures… Rien pour susciter des vocations !

Une émigration française existe bien pourtant à cette époque, mais elle va se diriger plutôt vers les colonies des Antilles (où la mortalité est pourtant très forte en raison des maladies tropicales), ainsi que vers la péninsule ibérique, où les artisans aussi bien que les travailleurs non qualifiés sont alors attirés par les bons salaires. Par contraste, la Louisiane, l’Acadie, et par-dessus tout la vallée laurentienne avec son hiver sibérien et ses attaques iroquoises, conserveront longtemps leur mauvaise réputation. Les autorités en charge du développement de la Nouvelle-France vont donc devoir trouver urgemment des moyens d’attirer des colons et de peupler cette grande colonie vide.

De façon plus générale, il existait un très important contraste dans la nature du peuplement des deux colonies rivales. Comme le soulignait dès 1744 le père Charlevoix, les premiers habitants du Canada étaient « ou des ouvriers qui y ont toujours été occupés à des travaux utiles, ou des personnes de bonnes familles qui s’y transportèrent dans la vue d’y vivre plus tranquillement et d’y conserver plus sûrement leur religion qu’on ne pouvait le faire alors dans plusieurs provinces du royaume où les religionnaires étaient forts puissants ». Contrairement à l’image qui en a abusivement été donnée notamment par les « philosophes » des Lumières au XVIIIe siècle (et qui se plaisaient alors à dépeindre la Nouvelle-France comme un « ramassis de filles malades et d’anciens galériens »), les immigrants français au Canada n’étaient ni des aventuriers, ni des malingres, ni des déportés, ni des misérables. Certes, il y eut bien quelques centaines de bagnards acheminés en Louisiane à l’époque de la compagnie du Mississippi de John Law (sous la Régence), puis plus tard un millier de prisonniers envoyés de France entre 1723 et 1749 pour parer à la crise de main d’œuvre. Mais ces volumes demeurent négligeables rapportés à la masse des immigrants issus essentiellement de la paysannerie, du clergé ainsi que de la petite bourgeoisie et petite noblesse des régions de l’Ouest de la France. Rien à voir, donc, justement, avec le cas des colonies anglaises voisines, alimentées en peuplement par des sources bien moins avouables pour leurs descendants modernes :

C’est faire un honneur excessif aux colons anglais que de les représenter tous comme des dissidents religieux ou politiques, de nobles proscrits fuyant par grandeur d’âme leur ingrate patrie. Il y avait aussi parmi eux des vagabonds, des mendiants, des déportés de droit commun, des criminels graciés, d’anciens forçats et des aventuriers. Un historien américain conseillait à ses compatriotes épris de généalogies lointaines, de commencer leurs recherches par les greffes des prisons anglaises. La boutade n’est point sans fondement. Ce n’est pas d’hier non plus qu’on a inventé le moyen de stimuler l’émigration par des réclames alléchantes et fantaisistes. Rien n’égale à cet égard les opuscules imprimés à l’usage des paysans allemands et suisses. À les en croire, le paradis terrestre n’était qu’un pauvre petit jardinet à côté de la Caroline. Cette propagande portait ses fruits. Les émigrants réunis par les racoleurs partaient pour l’Amérique munis d’un contrat de travail qui, pendant dix ou vingt ans, en faisait de véritables esclaves. À leur arrivée, l’armateur les mettait aux enchères.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 201

(illustration : carte française de la Guadeloupe de 1643)

Ce dernier aspect demeure en effet peu connu, il constitua pourtant une importante réalité du « phénomène colonial ». Ces Européens issus des classes les plus pauvres venus au Nouveau-Monde pour tenter d’échapper à la misère de leur pays en contrepartie d’années de travail gratuits dans les plantations et les fermes (une forme d’esclavage à durée limitée…), on les appelait les « engagés ». Ils furent des centaines de milliers à peupler les différentes colonies du monde colonial européen. Oubliés par l’Histoire à la différence de la il est vrai hautement tragique traite négrière (qui concerna elle plusieurs millions de déportés africains – vendus dans leur cas par les royaumes de leur propre continent…), ces « Engagés » constituent un autre grand drame de la colonisation européenne des Amériques (voir cet autre article du blog pour plus de détails sur ces tristes sujets).

De façon générale, il n’y a aucune comparaison possible entre les flots de population qui débarquent de façon presque continue dans les ports de la Virginie ou de la Nouvelle-Angleterre depuis le milieu du XVIIe siècle, et l’émigration au compte-goutte vers la Louisiane ou la vallée du Saint-Laurent. Pays immense comparable à l’époque à la Chine d’aujourd’hui, la France de l’Ancien Régime demeure un royaume agricole où les nouveaux bras sont toujours les bienvenus et où les terres ne manquent pas. Tout le contraire des îles Britanniques de la même époque, objet d’une croissance démographique importante et que le pays n’est guère en capacité d’absorber, en particulier sur le plan agricole, l’ère étant alors à l’enclosure (la privatisation par de riches propriétaires fonciers des anciennes terres communales, et leur transformation quasi-systématisée en pâturages exclusifs pour des troupeaux de moutons, dans le cadre du commerce de la laine alors en pleine expansion). Les paysans britanniques manquent de terres et connaissent une grande paupérisation depuis le début de l’époque moderne. Aussi sont-ils nombreux, à la différence de leurs voisins d’outre-Manche, à prendre le risque du grand voyage à travers l’Atlantique dans le rêve d’une vie meilleure (ils seront nombreux à « s’engager » avec leurs familles sur démarchage actif des riches colons et marchands, et ce seront par bateaux entiers qu’ils gagneront les colonies américaines) :

Les progrès du peuplement français en Amérique sont beaucoup moins spectaculaires et le fossé se creuse toujours un peu plus entre la population du Canada et celle des Treize Colonies. Certes chez les Français comme chez les Anglais, il y a une forte croissance naturelle, due à une faible mortalité et à une très forte natalité ; le solde positif est impressionnant dans toute l’Amérique du Nord, au moins dans la population d’origine européenne, bien plus fort que dans le Vieux Continent à la même époque. Cette différence s’explique par une meilleure hygiène, une meilleure alimentation, car la misère, la disette y sont pratiquement inconnues. La différence est faite par l’immigration. Les Anglais créent de nouvelles colonies en Amérique continentale (Caroline du Sud, Géorgie) mais favorisent surtout la venue de colons écossais, irlandais ou allemands – ces derniers s’installant surtout à New York et en Pennsylvanie. Si l’émigration reprend au Canada, elle est beaucoup plus faible. Le gouvernement a encouragé le peuplement de la Louisiane, voire tenté la déportation sur les rives du Mississippi de marginaux, de miséreux ou de délinquants mineurs, au moment où culminait la spéculation de Law. En revanche, la cession de l’Acadie en 1713 a représenté une perte sèche de population pour l’Amérique française, puisque les colons sont passés sous tutelle anglaise.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 180-181

Petites et désormais surpeuplées et hostiles au paysan libre, les îles Britanniques exportent ainsi en Amérique leur excédent démographique. Au début du XVIIIe siècle, c’est tous les jours en moyenne un navire qui quitte la Grande-Bretagne pour l’Amérique du Nord, chargé de familles de paysans fauchés, de cadets de famille sans perspective, de puritains en quête de liberté exclusive, de vagabonds et de délinquants de droit commun qui se voient ainsi offrir une seconde chance. Oppressés par la domination anglaise, les Irlandais et les Écossais émigrent également en masse vers les colonies anglaises d’Amérique, qui offrent un refuge et la perspective d’un pays plein de promesses, où la misère et la disette n’existent pas, et où la terre abonde. Des milliers de protestants d’origine suisse, hollandaise, allemande, scandinave,… complètent ce flux en direction de l’Amérique anglaise, qui semble se peupler dix fois plus vite que sa voisine (et bientôt rivale) française. La perspective d’un ennemi commun achèvera alors de cimenter toutes ces disparités de cultures et d’origines :

Le besoin de vivre et de se protéger imposa [aux émigrés anglais, écossais, irlandais, suisses, allemands, etc. des Treize Colonies] une vie commune. Ils se groupèrent contre les Indiens, contre les Hollandais, contre les Espagnols, contre les Français. Le sentiment du danger en fit un corps uni et vigoureux, toujours prêt à l’attaque comme à la défense.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 201-202

… mais aussi une concurrence territoriale et commerciale, notamment pour la traite des fourrures

Mais la rivalité franco-anglaise en Amérique du Nord ne se limite pas bien sûr qu’aux considérations démographiques et culturelles. Elle se nourrit également puissamment de dimensions économiques et commerciales, présentes en Nouvelle-Angleterre, mais particulièrement évidentes par exemple avec la colonie de New-York, plus tolérante sur le plan religieux. Alliée des Iroquois, elle considérait le Canada comme un rival permanent dans la traite des fourrures, principale richesse de la région et objet d’une guerre commerciale impitoyable, ainsi qu’un obstacle majeur à son expansion vers l’ouest :

L’enjeu de l’affrontement [mondial franco-britannique] est avant tout économique ; en un temps où le grand commerce maritime et colonial assure des énormes plus-values, la possession et l’exploitation de colonies est essentielle, dans la mesure où celles-ci fournissent des produits exotiques dont la consommation s’accroît en Europe continentale (sucre, tabac, café puis thé). […] De même les compagnies des Indes orientales sont en concurrence et bientôt en conflit pour le commerce dans le sous-continent indien. […] De la même manière, Français et Anglais sont rivaux pour obtenir l’accès au marché de l’Amérique latine, qui demeure un prodigieux débouché pour les produits manufacturés et les esclaves. […] À cette rivalité purement économique il faut ajouter des raisons stratégiques, basées sur les craintes anglaises. […] Les autorités de Whitehall sont poussées par les colons anglo-américains qui redoutent que les Français ne les coincent définitivement entre les Appalaches et la côte atlantique, en s’emparant de la vallée de l’Ohio et du bassin du Mississippi, reliant solidement la vallée du Saint-Laurent à la Louisiane.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 21-22

De façon générale en effet, tout au long du XVIIe siècle, les Treize Colonies anglaises situées sur les rives de l’Atlantique ne cessent de s’étendre. Alors que des marchands anglais s’activent pour prendre pied à Terre-Neuve, de grands propriétaires américains rêvent de prendre possession des terres de la vallée de l’Ohio et d’étendre leur emprise sur l’Ouest. Très tôt, les velléités hégémoniques de cette puissance maritime et commerciale émergente prirent ainsi forme dans le monde colonial. Objet d’un développement économique et commercial remarquable depuis le début du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne a également fait avec un siècle d’avance sur la France sa révolution politique et institutionnelle. Désormais dotée d’un État moderne structuré autour d’institutions solides et d’une fiscalité efficace, et gouvernée par un Parlement aux mains de la bourgeoisie financière et marchande, l’Angleterre du XVIIIe siècle ne cache plus ses ambitions expansionnistes et impérialistes, la guerre prenant au besoin sans scrupule le relais de la paix chez les capitalistes de la City soucieux de la défense de leurs intérêts économiques et financiers partout dans le monde. Ainsi en Amérique, perle de son Empire mondial naissant, l’Angleterre place ses pions, tente quelques invasions, arrache des bribes de l’Empire français, et attend (voire suscite) son heure :

Le machinisme naît en Angleterre en avance sur toute l’Europe. Stimulés par les exportateurs, les industriels forcent leur production et soutiennent à leur tour les exportateurs dans la conquête des débouchés. La yeomanry, la classe moyenne agricole, celle des paysans libres, disparaît, dévorée par les villes. Les grandes propriétés s’annexent, un à un, les petits domaines ruraux morcelés. Lords, nababs coloniaux, parvenus du commerce et de l’industrie mènent avec ardeur ce travail de dépossession. Devenues des usines à pain et à viande, pourvoyeuses des centres manufacturiers, les campagnes ne sont plus capables de faire contrepoids aux ambitions impérialistes de la Cité. Tandis que l’évolution économique se fait en France dans le sens de la complexité, elle pousse l’Angleterre à l’unification des intérêts. La vie du pays tout entier est suspendue désormais à sa prospérité maritime. Comme l’a dit Albert Sorel, sa politique est inscrite dans le livre de ses marchands. Elle s’impose à tous avec une évidence massive qui ne laisse plus place à l’hésitation, ni au scrupule. Ayant sacrifié son agriculture à son industrie, équipé ses fabriques pour une production qu’elle ne peut absorber, construit des vaisseaux pour un trafic qu’elle ne pourrait soutenir, l’Angleterre est contrainte de chercher des terres nouvelles et des populations fraîches. Si d’autres puissances entendent lui disputer les océans et fermer à ses courtiers leurs propres colonies, elle n’aura plus qu’un but : enfoncer les barrières à coup de canon et s’emparer par la guerre des possessions d’autrui.

Pierre Gaxotte, Le siècle de Louis XV, pp. 194-195

Témoignant de cette rivalité franco-anglaise historique, notons le fait que chaque conflit officiel entre la France et l’Angleterre durant l’époque coloniale se répercutera en Amérique du Nord : guerre de la Ligue d’Augsbourg, guerre de Succession d’Espagne, guerre de Succession d’Autriche, et bien sûr, la guerre de Sept Ans, qui poussera cette rivalité jusqu’à ses limites de coexistence possible. Cela avait cependant commencé très tôt : dès 1629, des corsaires anglais prenaient possession du poste de Québec (où se trouvait alors Champlain), mais celui-ci fut finalement rétrocédé en 1632 à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye (rétrocession pour laquelle Champlain aura pesé de tout son poids dans les négociations).

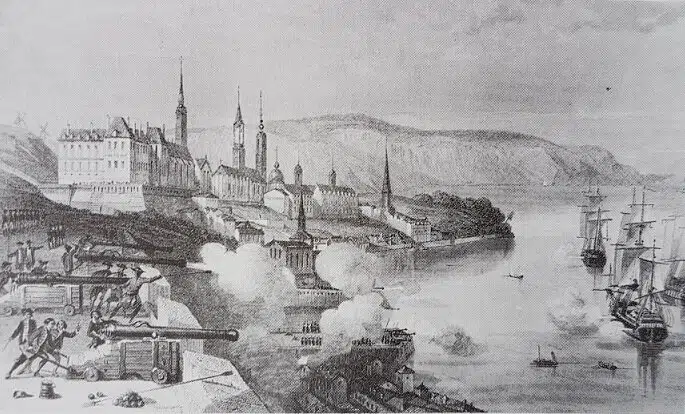

Mais au-delà même de la répercussion des conflits de leurs puissances-mères sur leurs colonies, existait parallèlement et tout aussi fortement une franche rivalité intercoloniale, qui fut souvent telle que les colonies étaient toujours prêtes à en découdre, nourrissant d’innombrables affrontements. Illustrant parfaitement cette rivalité où les belligérants en sont devenus à être les colonies elles-mêmes, sans même l’intervention de leur Couronne : l’expédition semi-privée qui fut financée par des intérêts américains pour tenter de prendre Québec à la fin du XVIIe siècle. Pendant quelques jours d’octobre 1690, la flotte de 34 navires (2 000 hommes) de William Phips mouille devant la capitale de la Nouvelle-France. Impassible, le gouverneur Frontenac aurait répondu sèchement : « Je n’ai point de réponse à faire à votre général, que par la bouche de mes canons et à bout de fusils ». Après une tentative de débarquement qui vira au fiasco, Phips, craignant l’hiver, ordonna la retraite et mit le cap sur Boston.

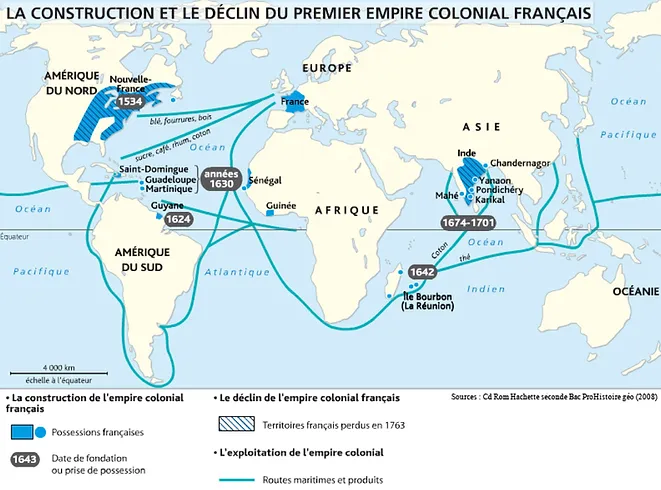

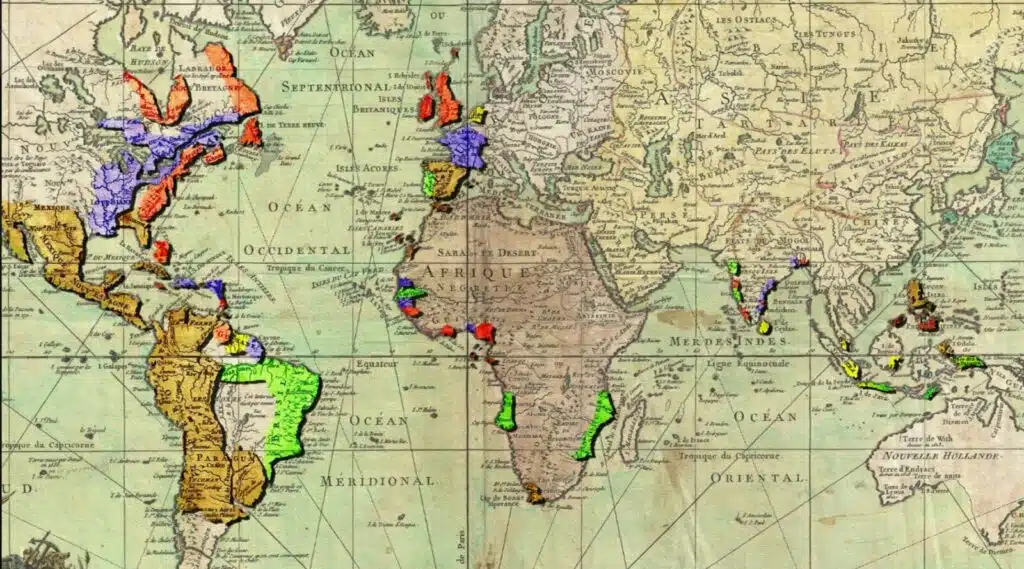

Zoom sur : le premier empire colonial français (1534-1763)

Les colonies étaient considérées par les contemporains comme la base de la puissance économique et, par voie de conséquence, le fondement de la richesse des citoyens et de l’État, c’est-à-dire, à long terme, comme le fondement de la puissance des deux grands États rivaux, la France et la Grande-Bretagne.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au xviiie siècle, p. 10

Au début du XVIIIe siècle, l’espace colonial français peut ainsi être divisé en trois grandes zones géographiques distinctes : la Nouvelle-France (la grande colonie française d’Amérique du Nord), les Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe,…), et l’ensemble des possessions françaises aux Indes (régions de Pondichéry et de Yanaon) et sur la route de ces dernières (comptoirs africains du Sénégal,…). Développées essentiellement sous le règne de Louis XIV, chacune de ces zones coloniales dispose globalement de ses propres ressources, ainsi que d’un système administratif et commercial qui lui est propre.

(© Hachette seconde Bac. Pro.)

En cette époque de grand développement du commerce international, l’ensemble des possessions françaises outremers (appelées ultérieurement les « vieilles colonies ») constituent ainsi en premier lieu les attributs d’une politique économique (connue sous le nom de mercantilisme) pensée et développée à l’échelle mondiale. Les Antilles jouent le rôle de pourvoyeuses de sucre ré-exportable vers le reste de l’Europe (un commerce hautement rentable et véritable « machine à cash » de l’État français de l’époque) ; le Sénégal, le réservoir et fournisseur de « main d’œuvre servile » (via la traite négrière et le commerce triangulaire) ; Saint-Pierre et Miquelon, la morue (les Grands Bancs de Terre-Neuve constituant alors la plus importante zone halieutique du monde !) ; les Indes françaises, les épices et les produits de luxe ; et la Réunion, enfin, une base stratégique ainsi qu’un apprécié lieu de relâche…

Au tournant des années 1750, les établissements français des Indes occidentales (Antilles) et de l’Amérique du Nord représentent plus du quart du commerce français d’outremer, et auront suscité depuis un siècle le développement considérable d’un grand nombre de ports de la façade atlantique. La cité portuaire de Saint-Malo devient ainsi florissante grâce au produit de la pêche dans l’Atlantique nord et dans le golfe du Saint-Laurent ; La Rochelle constitue l’entrepôt du commerce des fourrures (la plus importante des activités économiques du Québec et de la région des Grands Lacs) ; Nantes est la plaque tournante du commerce du café, et Bordeaux, enfin, le centre de (re)distribution du sucre qui arrive en masse des Indes occidentales françaises (et notamment de Saint-Domingue, qui est alors devenu l’un des territoires les plus riches et les plus productifs du monde !).

* * *

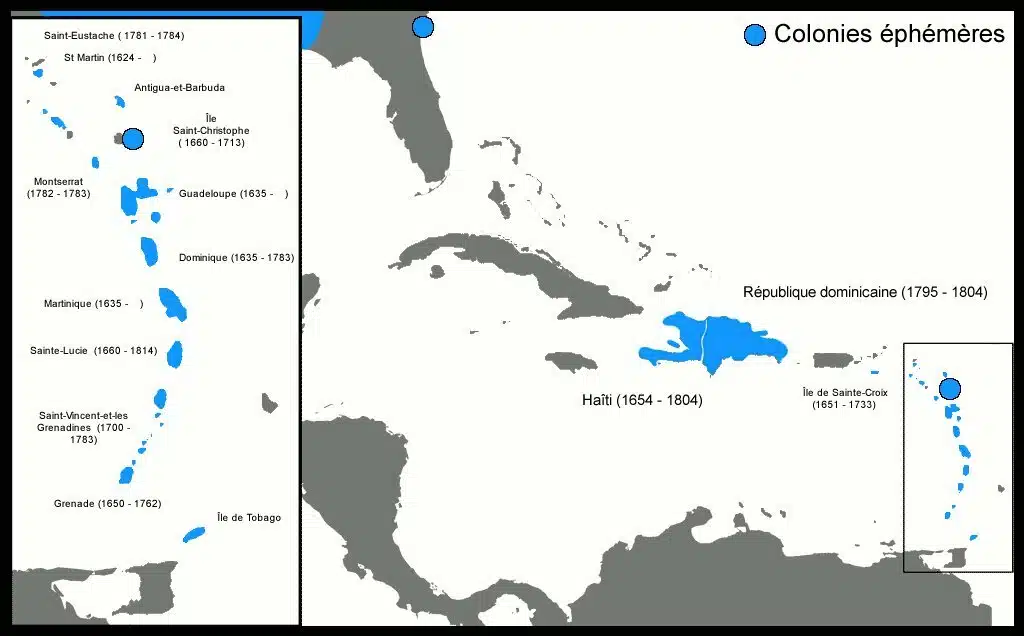

Les possessions antillaises : les précieuses « îles à sucre » de la France

Si les Espagnols sont les premiers à s’installer aux Antilles après leur découverte par Colomb, les Français (comme les Anglais et les Néerlandais) colonisent les îles à l’époque de Richelieu – exploitant déjà le déclin consommé de la puissance espagnole. Rapidement, l’implantation de la canne à sucre s’y manifeste comme la plus profitable des économies de plantation, et l’arrivée de colons comme l’esclavage se développe. En quelques décennies, les Antilles françaises deviennent densément peuplées et voient l’apparition de nombreuses villes et ports marchands, où sont également présents de nombreux flibustiers ou boucaniers. Déjà théâtres de nombreuses batailles à la fin du siècle (répercussion outremer des guerres – Hollande, Ligue d’Augsbourg – qui déchirent alors le continent et les puissances européennes), les Antilles voient alors fortement diminuer la présence hollandaise et espagnole au profit des Anglais et surtout des Français, qui tirent désormais de très gros profits de leurs îles à sucre.

Il faut se représenter l’importance de ces îles au milieu du XVIIIe siècle : la puissance commerciale est la clé de la puissance financière qui permet de supporter des guerres longues.

Daniel Albert Baugh, « La France aurait dû perdre bien plus encore », Entretien issu du dossier « La guerre de Sept Ans : le Premier Conflit mondial » paru dans le n°21 du Magazine Guerres & Histoire (octobre 2014)

On ne saurait effectivement assez insister sur l’importance économique vitale qu’ont pris les Antilles pour des pays tels que la France et l’Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Grâce à leur climat se prêtant idéalement à l’économie de plantation (mais aussi grâce à leur situation géographique au centre de l’Atlantique et au carrefour des Amériques), les Antilles vont être transformées en à peine deux siècles, grâce au développement du commerce triangulaire et de la traite négrière, en un gigantesque espace de production sucrière (et dans une moindre mesure de café et d’indigo) qui en font l’une des zones économiques les plus productives du globe.

Dans ce « grand jeu » colonial, malgré l’hégémonie espagnole de départ puis la concurrence des Danois et des Hollandais, c’est finalement la France et l’Angleterre qui semblent le plus s’être taillée la part du lion dans les Antilles. Grâce à leurs investissements et programmes de colonisation massifs au cours du XVIIe siècle (mais aussi via la conquête ou acquisition au fil des guerres d’une « île à sucre » par-ci par-là), les Français et les Britanniques y disposent ainsi chacun au début du XVIIIe siècle d’un ensemble de colonies remarquablement prospères. Bien davantage que leurs colonies d’Amérique du Nord, ces îles à sucre s’y apparentent à de véritables « machines à cash », qui font autant la fortune de leurs colons et marchands que la richesse de leur Couronne (grâce aux taxes et aux recettes fiscales générées par l’activité).

Et la longue période de paix qui a caractérisée la première moitié du XVIIIe siècle a été extrêmement favorable à la poursuite du développement économique de ces îles, y entraînant à la fois l’augmentation de la population blanche, du nombre d’esclaves, de la production de sucre et du commerce atlantique. Parmi ces dernières, encore davantage que la colonie espagnole de Cuba ou la colonie anglaise de la Jamaïque, ce sont les îles françaises (Guadeloupe, Martinique, et surtout Saint-Domingue) qui présentent l’essor économique le plus spectaculaire. À Saint-Domingue en particulier, la production de sucre brut passe de 7 560 quintaux en 1714 à 430 000 en 1742 – soit un quintuplement en moins de trois décennies !

La France est d’ailleurs, de façon générale, la puissance coloniale qui semble le plus avoir profitée de la paix d’Utrecht. Au tournant des années 1740 en effet, la part du commerce américain a atteint la moitié du commerce total du royaume avec l’outremer (140 millions de livres sur un total de 300 millions). Fait encore plus significatif : celui-ci a enregistré sur la période une croissance moyenne à hauteur de 22% par an, soit une croissance totale du commerce français avec les Amériques de 650% en moins de trois décennies ! À titre de comparaison, bien que toujours deux fois supérieur en volumes, le commerce anglo-américain n’a connu de son côté une croissance « que » de 150% sur la même période. Autant dire que bien que partie bonne dernière dans l’aventure coloniale et maritime, la France rattrape donc son retard à toute vitesse ! Ceci, sous l’œil toujours plus inquiet et jaloux de Londres…

La floraison commerciale française est étroitement liée aux colonies sucrières de plantation esclavagiste. Jamais l’importance relative du sucre (en pourcentage) dans le commerce mondial n’a été plus forte (il perd de son rôle après les guerres de l’Empire). […] D’où un sérieux malaise moral : la prospérité des Lumières (qui est, en partie, facteur de création des Lumières) repose, dans une certaine mesure (que l’on a parfois tendance à exagérer) sur la traite négrière.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 320

Si l’exceptionnelle croissance maritime que connait le royaume durant la paix d’Utrecht fait le bonheur et la prospérité de la France de Louis XV et du cardinal de Fleury (et le malheur du million d’esclaves français des Antilles), il est cependant important de souligner que cette réalité est loin d’être apparente à la majorité de la population du pays. En effet, le poids de l’économie agricole reste prédominant dans la France rurale de l’Ancien Régime, et exceptées les populations résidant à proximité des grands ports atlantiques ou le long des façades littorales, bien peu des millions de paysans que comptent la France ont conscience de la dimension maritime considérable qu’a prise leur pays. Si cette prospérité coloniale et commerciale (et la dépendance croissante de l’économie du royaume à cette dernière qui l’accompagne) n’est donc pas forcément évidente pour l’opinion française, elle frappe néanmoins les observateurs étrangers comme le lointain roi de Prusse : ainsi Frédéric II de noter en 1746 que celle-ci est l’« objet de la jalousie des Anglais et des Néerlandais ». C’est effectivement l’un des grands paradoxes de la période : la paix apporte une forte expansion (économique, commerciale, coloniale) au pays, laquelle se transforme en facteur de guerre en suscitant l’hostilité croissante du Royaume-Uni. Et comme nous l’avons également vu, il faudra malheureusement pour les décideurs français beaucoup de temps pour en prendre conscience, et pousser à des petites hausses de crédit pour la marine de guerre.

Probablement trop tard, d’ailleurs, car comme le souligne bien l’extrait ci-dessous, la production sucrière française est devenue d’une importance vitale pour le royaume, et le seul arrêt de ce commerce (comme cela se produit nécessairement en temps de guerre lorsque l’on ne s’est pas doté d’une Marine suffisante) est déjà en capacité de placer la France en situation de grande difficulté financière. Une faille qu’une certaine Grande-Bretagne (qui présente la même dépendance) a d’ailleurs bien cernée, et ne manquera pas d’exploiter… (et en parlant d’exploiter, vous vous attarderez sur la citation ci-dessous, qui a aussi le mérite de rappeler la tragique réalité humaine sur laquelle s’adosse la prospérité des Antilles sucrières…)

Bien plus que les immensités glacées du Canada, ou même les touffeurs moites du Bengale, ce sont les Antilles qui sont le véritable enjeu de la guerre [de Sept Ans, et déjà avant elle de la Succession d’Autriche, NDLR]. L’Europe, en effet, a développé une grave dépendance au sucre de canne produit là-bas, dont la consommation est multipliée par cinq entre 1710 et 1770. Or, cette denrée vient à 4/5e des îles contrôlées par la France et l’Angleterre. La production donne le tournis : de 10 000 tonnes par an en 1700, la production locale française atteint 77 000 tonnes en 1767, dont 63 000 pour la seule Saint-Domingue (actuelle Haïti). Ce commerce génère d’énormes profits dont l’État bénéficie par le biais de taxes : le sucre (mais aussi le café, l’indigo, le coton…) finance la guerre, et il est donc essentiel d’en conserver la production. Naturellement, tout cela repose sur l’esclavage. La seule traite française au XVIIIe siècle représente 1,35 million d’esclaves (sur un total mondial de 5 millions)… Pourquoi autant ? Le travail est dangereux, épuisant, l’hygiène inconnue : vers 1780, deux tonnes de sucre coûtent en moyenne la vie d’un esclave.

Pierre Grumberg, « Antilles : le sucre au goût amer », article extrait du dossier « La guerre de Sept Ans : le Premier Conflit mondial » paru dans le n°21 du Magazine Guerres & Histoire (octobre 2014)

* * *

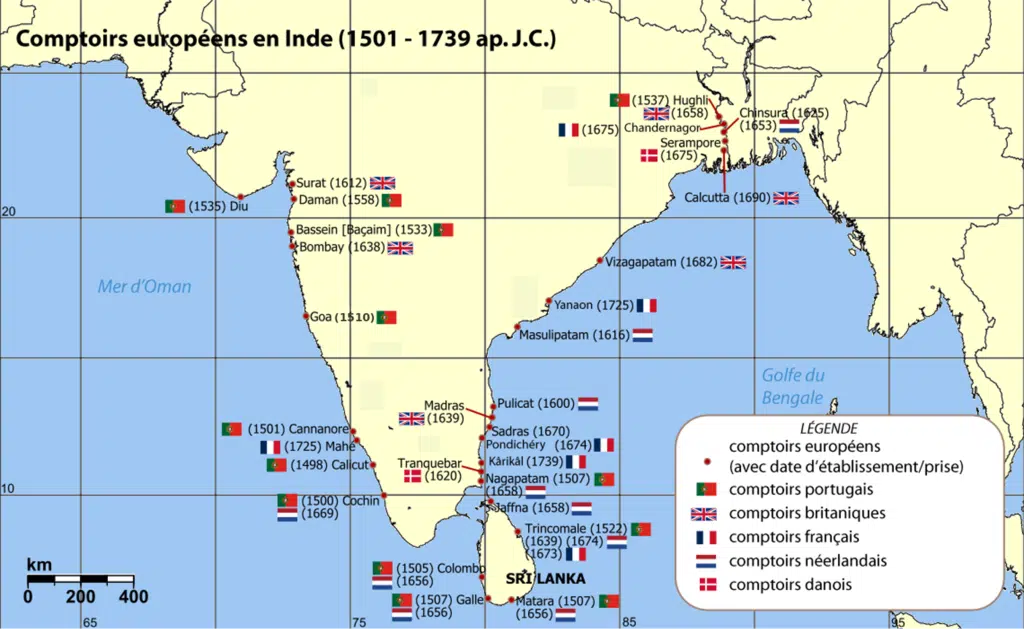

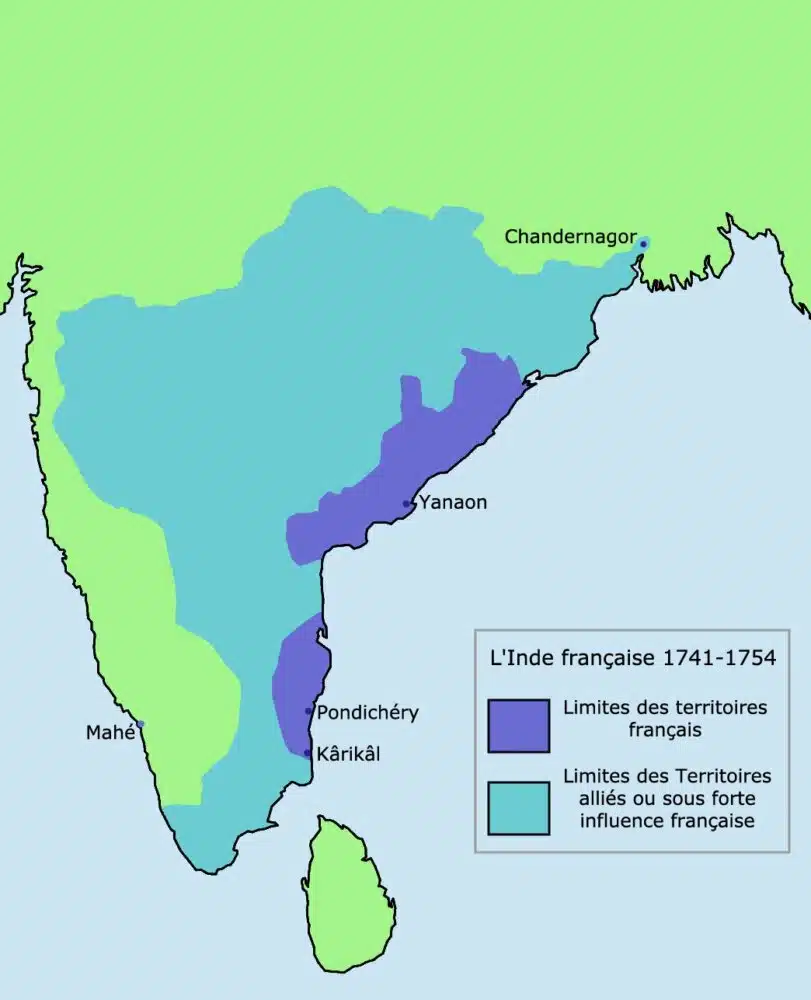

L’essor de la compagnie des Indes orientales

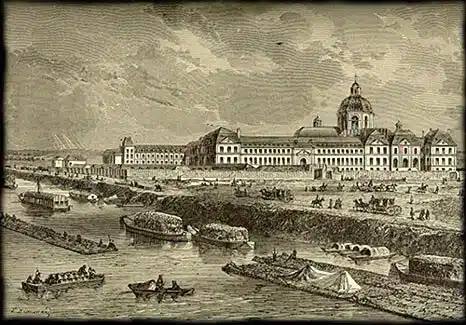

Du côté de l’Asie enfin, si toute la première vague de compagnies commerciales et de colonisations impulsées par Richelieu puis Colbert (Inde, Madagascar,…) s’y solde par de cuisants échecs, la fin du XVIIe siècle y voit le vent tourner par les Français et ces derniers y développer un commerce florissant. Grâce en particulier au grand comptoir commercial de Pondichéry (Inde), ainsi qu’à sa grande base navale de l’Isle de France (précieuse étape aux navires de commerce et de guerre sur la route des Indes), la compagnie des Indes orientales fondée quelques décennies plus tôt par Colbert connaît en effet un essor fulgurant, permettant d’asseoir solidement l’implantation des Français sur le continent asiatique. Si la compagnie connaîtra des difficultés durant les guerres franco-hollandaises (et ne sera jamais en situation de contrôle de l’océan indien), elle bénéficiera toutefois pleinement au début du XVIIIe siècle de la perte de vitesse de la marine et du commerce néerlandais, se mettant ainsi à engranger de fabuleux bénéfices.

La compagnie des Indes française n’était pas à proprement parler une affaire privée, puisque placée sous la tutelle de l’État (elle dépendait du Contrôleur général des finances – l’équivalent de notre Ministre de l’Économie actuel). Elle avait, comme ses rivales, pour plus gros actionnaires la noblesse de Cour (dont bien souvent le roi lui-même), mais également des plus petits nobles de robe ou d’épée, ainsi que les grands banquiers et négociants. D’autres milieux étaient aussi représentés, comme dans le cas de la compagnie française : un membre de l’Académie, un journalier d’un petit hameau normand, ou encore un certain Voltaire…

De façon générale, les compagnies des Indes (terme générique qui désignait une compagnie gérant le commerce entre une métropole européenne et ses colonies et qui y bénéficiait en général d’un monopole commercial) n’étaient pas uniquement de simples entreprises économiques et commerciales. Il s’agissait également de véritables machines géopolitiques et diplomatiques, un précieux cheval de Troie des grands pays européens leur permettant d’installer et d’ancrer leur influence et emprise dans des contrées aussi lointaines géographiquement qu’hautement stratégiques économiquement et militairement (ce dans le cadre d’une concurrence considérable entre les différentes compagnies nationales !). La compagnie des Indes française par exemple (qui abandonne vers 1730 le monopole atlantique pour se recentrer sur le trafic avec les Indes dites « orientales » – Inde, Ceylan, Indonésie, (Indo)Chine, etc.), bénéficie ainsi du droit au nom du roi de France de conclure des traités avec les princes indiens, ainsi que de battre monnaie ou de rendre la justice.

Aussi puissantes que stratégiques, ces compagnies disposaient à cet égard de leurs propres forces armées et navales – qui en venaient parfois d’ailleurs à dépasser en investissement et en prestige celles de leurs propres flottes nationales correspondantes (en particulier concernant la France, dont la Marine royale reste le parent pauvre budgétaire des dépenses militaires). Elles constituaient probablement les plus grandes vitrines et symboles du développement économique et commercial que leurs empires coloniaux apportaient aux grands pays d’Europe partis à la conquête du (Nouveau) Monde. Siège de la Compagnie des Indes française, Lorient bénéficiait ainsi de l’immense prospérité de celle-ci, rivalisant de richesse avec les grands ports atlantiques du trafic triangulaire comme Bordeaux et Nantes.

Comme le note de façon très intéressante l’un des articles de Wikipédia consacrés à l’histoire des compagnies des Indes, ces dernières marquent également un pas décisif dans la marchandisation du monde, la période voyant en effet le public « s’imprégner d’un début de capitalisme fondé sur le commerce maritime » (période dont date à ce titre l’expression « toucher les dividendes de la paix »). Car en effet, les compagnies des Indes constituent le business global le plus lucratif de l’époque : à titre d’illustration, la Compagnie des Indes française reverse en 1731 pour 41 millions de dividendes à ses actionnaires, 34 millions en 1740 ! Comme le souligne un certain Voltaire en 1738, « on entend mieux le commerce en France depuis vingt ans qu’on ne l’a connu depuis Pharamond [le grand-père de Mérovée et l’ancêtre de Clovis] jusqu’à Louis XIV » !

Ces chiffres sont fabuleux pour l’époque : c’est plus de trois fois le budget de la marine française de 1739 ! On peut ainsi comprendre le ministre Maurepas lorsque ce dernier demande – en vain – qu’une partie de ce bénéfice soit affecté à la construction des vaisseaux de guerre… !). Ces florissantes affaires ne manquent d’ailleurs pas de susciter les jalousies et convoitises des pays rivaux (en particulier concernant la France de l’East India Company britannique, qui n’apprécie guère la position de force qu’a pris le roi de France en Inde au début des années 1740 – ironiquement sans vraiment s’en rendre compte ni l’avoir recherché d’ailleurs…).

Au-delà de l’enrichissement considérable qu’elles apportent aux élites de leurs pays, les compagnies des Indes constituent également à l’époque leur bras armé dans les différents océans où elles viennent exercer leurs monopoles. La Compagnie des Indes française, à titre d’exemple, enregistre ainsi des dépenses militaires considérables (et assurant de fait la défense des intérêts français dans l’océan Indien) : Pondichéry, fortifiée avec soin, est considérée par les Indiens comme l’une des meilleures places fortes de la région, et les navires de la Compagnie, à l’armement important, aux équipages expérimentés et rompus au combat naval, sont très proches des navires de guerre (dont ils se confondent d’ailleurs très facilement avec ces derniers sur les tableaux d’époque pour l’œil non averti !). Autant de circonstances qui placeront ainsi ces compagnies au cœur des affrontements navals de ce siècle.

Le combat pour l’Amérique du Nord au XVIIIe siècle

La rivalité franco-anglaise ne pouvait avoir d’autre fin que l’écrasement d’un des adversaires. Ou bien il fallait céder partout et toujours, ou bien il était vain de céder ici pour retenir là. En vérité, pourquoi la guerre aurait-elle cessé sur les confins de la Louisiane puisque subsistaient toutes les raisons qui l’avaient naguère provoquée ?

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 239

Si la rivalité commerciale et coloniale entre la France et la Grande-Bretagne se révèlera particulièrement intense en Inde (chacun essayant d’étendre son réseau de comptoirs et sa sphère d’influence aux dépends de l’autre) et dans les Antilles (où l’on ne perd pas une occasion de se « chiper » dès que possible quelques précieuses îles à sucre), c’est véritablement en Amérique que l’on peut considérer que prendront forme et s’affirmeront les velléités hégémoniques de la grande puissance coloniale et commerciale d’outre-Manche. Depuis la fin du XVIIe siècle en Amérique du Nord, en substance, les Britanniques s’installent en nombre (bien encouragés fiscalement par leur Métropole, contrairement à la Nouvelle-France), structurent et fructifient leurs implantations, créent et conquièrent toujours plus de parts de marchés, étendent et fortifient leurs sphères d’influence… puis tentent carrément quelques invasions, arrachent des bribes de l’Empire français, placent leurs pions et attendent leur heure.

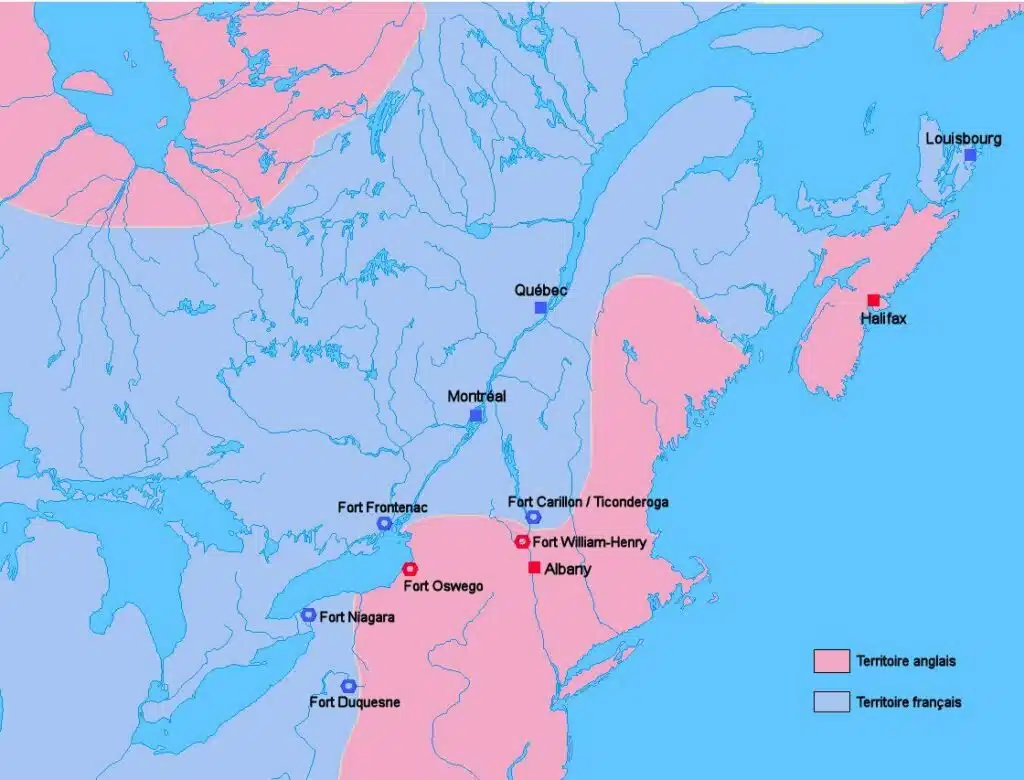

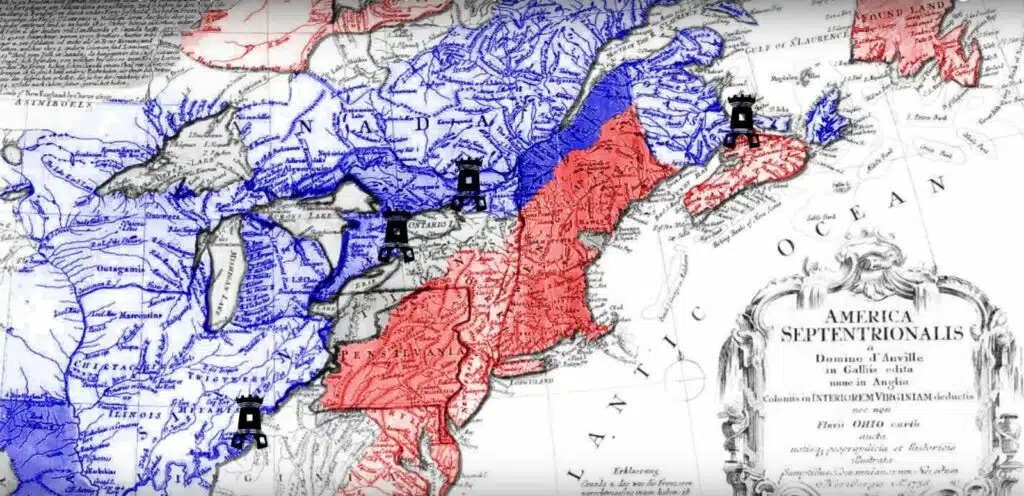

En Amérique du Nord, la France bénéficie donc, nous l’avons vu, de l’avantage territorial. Établis précocement dans la vallée du Saint-Laurent (bien qu’avec moultes difficultés) et surtout partis très tôt à la conquête du Grand Ouest, les Français se sont déjà aventurés jusque dans les profondeurs du continent nord-américain, et s’y bientôt solidement implantés. Ce faisant, dès le début du XVIIIe siècle, leur zone d’influence rayonne déjà du golfe du Saint-Laurent à celui du Mexique, et des Appalaches aux Grandes Plaines, enveloppant dans une ceinture de forts et d’alliances avec les nations autochtones les Treize Colonies britanniques dont la population lui est déjà dix fois supérieure et croît bien plus vite que la sienne.

Si les Français occupent le terrain en Amérique du Nord, les Britanniques ont eux, en revanche, le substantiel avantage du nombre. Les contextes nationaux auront, à cet égard, beaucoup joué dans ce différentiel de peuplement. Dans l’immense pays fertile et agricole qu’est la France de la Renaissance et de l’Ancien Régime (qu’on l’on peut voir pour l’époque comme l’équivalent de la Chine moderne en terme d’envergure), les terres ne manquent pas, et au vu des risques de la traversée et de la survie sur place, les candidats à l’émigration ne se pressent pas. Tout le contraire des îles Britanniques de la même époque, dont l’agitation politique et religieuse aura « jeté de l’autre côté de la “mare aux harengs” les turbulents sectateurs protestants, ces “cavaliers” que décourage l’Angleterre de Cromwell » (Braudel, Grammaire des civilisations, p. 604). Un chiffre, à lui seul, résume à peu près tout : pour 1 Français, ce seront 30 Anglais qui auront quitté le Vieux Continent pour l’Amérique du Nord. Tous ces nouveaux venus sont en nombre tel que, lorsque la vraie lutte commencera à poindre, il y aura d’un côté un million d’Anglais, et de l’autre à peine 70 000 à 90 000 Français. Cette accumulation explosive de forces, et la concurrence économique et territoriale croissante entre les deux colonies, ne pouvait ainsi que conduire au grand choc entre ces dernières, fatale à l’une ou à l’autre.

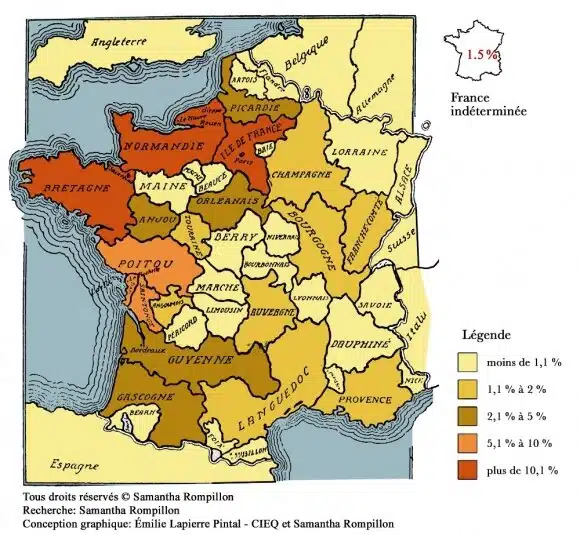

Zoom sur : le poids du peuplement français et britannique en 1750, à la veille de la guerre de la Conquête

Au milieu du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France et la Louisiane comptent à peu près 90 000 habitants, dont les familles souches proviennent presque exclusivement de la France de l’Ouest. Depuis les années 1700, le flux de l’émigration s’est limité pour l’essentiel aux militaires et aux marins. La croissance démographique de la colonie française (qui se limitait à 2 000 habitants en 1660, et à peine 16 000 vers 1700) est due à une natalité exceptionnelle, de l’ordre de 65 pour 1 000 (la famille des LeMoyne d’Iberville en constitue un remarquable témoin).

L’État n’a guère encouragé les Français à s’installer en Nouvelle-France et en Louisiane, voire y a même pris des mesures restrictives (comme l’interdiction faite aux Protestants de s’établir au Canada). L’interminable hiver canadien a aussi rebuté nombre de candidats potentiels à l’émigration. En 1755, le quart de la population canadienne vit dans les villes de Québec (7 à 8 000 habitants), Montréal (4 000) et Trois-Rivières (1 000). Un effort est également fait pour accélérer le peuplement de Détroit (dont la ville américaine porte toujours le nom), la clé de voûte des Grands Lacs. La Louisiane, colonie presque marginale, compte alors quant à elle à peine 4 000 habitants d’origine française. Au regard de cette population rachitique d’un territoire représentant trois ou quatre fois la taille de la France, la volonté de défense voire d’expansion de l’Amérique française loin de ses (maigres) bassins de peuplement peut ainsi paraître avec le recul relativement questionnable, pour ne pas dire suicidaire :

Avec environ 24 millions de sujets en 1750, le royaume de France est l’État le plus peuplé à l’ouest de l’Oder, contre 10,4 millions aux îles britanniques (dont 6 millions d’Anglo-Gallois). Certes, la natalité française est peu dynamique comparée à celle d’Outre-Manche. Mais la masse humaine acquise intimide et surtout permet à Paris d’entretenir une armée considérable, la première d’Europe par son nombre. Jamais Louis XV ne manquera de soldats, un atout certain sur le continent. En revanche, en termes d’empire, la balance est pro-britannique, notamment grâce à la croissance spectaculaire des colonies nord-américaines : 900 000 colons en 1740, 1,6 million en 1760. Soit 12 à 20 fois la population du Canada français ! Dans ces conditions, la volonté d’expansion française vers le bassin de l’Ohio, une des causes de la guerre, est une vue de l’esprit. La faute au manque de discernement des Bourbons, qui ont fait fi des capacités céréalières pourtant non-négligeables au sud-ouest de Montréal. Le pays est de ce fait incapable de nourrir une nombreuse population, et encore moins une armée, ce qui sera une raison de sa chute.

Benoist Bihan, « Versailles contre Londres : deux mondes en opposition », article extrait du dossier « La guerre de Sept Ans : le Premier Conflit mondial » paru dans le n°21 du Magazine Guerres & Histoire (octobre 2014)

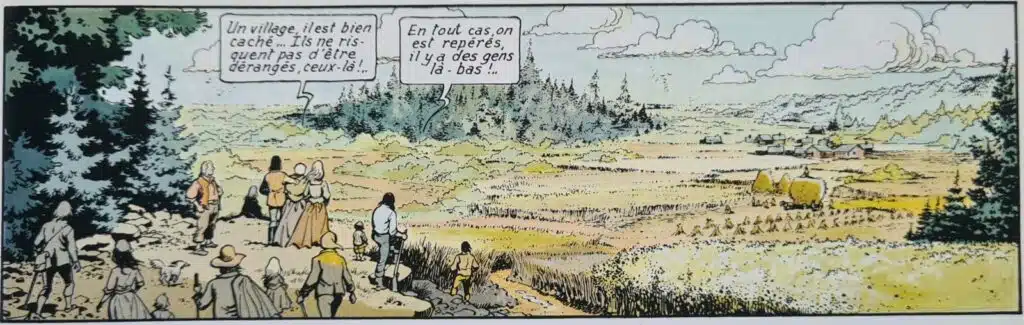

Tandis que dans leur pénétration vers l’intérieur, les colons anglais s’étaient laissé arrêter ou retarder par la barrière boisée des Alleghanys [Appalaches], les Français avaient tourné l’obstacle aux deux bouts et borné par avance la marche de leurs ennemis. Si l’occupation française se consolidait, les colonies anglaises ne formeraient bientôt plus qu’une longue enclave, enserrée par nous de trois côtés. Mais cette position diminuée devait leur paraître d’autant plus insupportable que si elles n’avaient pas eu l’audace, elles avaient au moins le nombre : un million d’habitants en 1740, contre 40 000.

Pierre Gaxotte, Le siècle de Louis XV, p. 201

Les Treize Colonies britanniques, regroupées sur une bande côtière plus étroite, sont déjà peuplées d’entre 1,5 et 2 millions d’habitants vers 1750 (elles n’en comptaient que 4 700 vers 1630 !). La croissance démographique est due à l’émigration – volontaire et surtout forcée – des minorités religieuses protestantes (Puritains, Quakers,…) venues trouver leur terre promise de l’autre côté de l’Atlantique (mais aussi, comme nous l’avons vu – et à la différence de la Nouvelle-France, d’un certain nombre « d’indésirables » sur le sol britannique : mendiants, vagabonds, prisonniers, criminels de droit commun, etc.). L’identité religieuse des Treize Colonies n’en pas moins très marquée : les colons anglo-américains détestent les « papistes » (catholiques) canadiens, qui le leur rendraient bien : « la Nouvelle-France arbore son unité catholique comme un étendard » (Edmond Dziembowski).

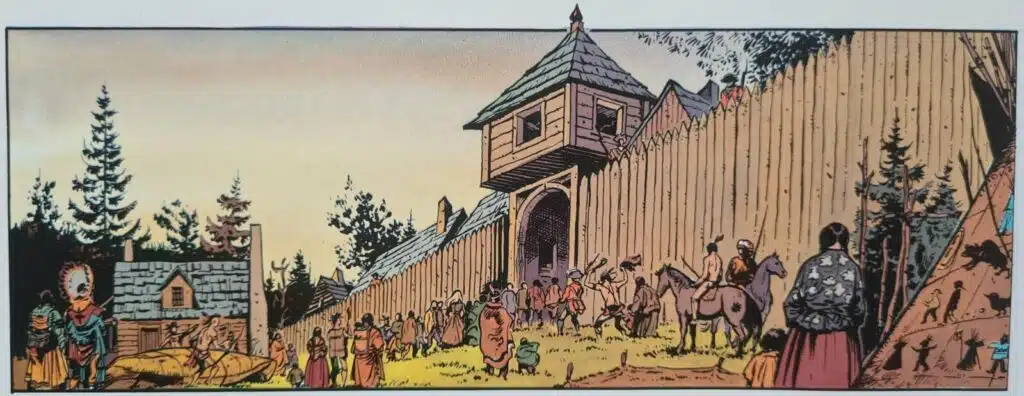

(source : Les Pionniers du Nouveau Monde, tome 1, p. 4)

(source : Les Pionniers du Nouveau Monde, tome 2, p. 33)

Au socle « anglo-saxon » (Anglais, Écossais, Irlandais) qui constitue la part la plus importante des arrivants, vient s’ajouter l’immigration d’Europe centrale et septentrionale, ainsi que bien sûr l’apport africain alimentant la main d’œuvre servile des colonies médianes et méridionales. Comme en Nouvelle-France, la majorité des colons vivent à la campagne, mais les villes portuaires (Philadelphie, New York, Boston,…) sont alors en pleine croissance. Face à de telles disparités de peuplement et de cultures, le choc entre les deux colonies semble inévitable…

Face à la menace des Treize Colonies britanniques, la grande politique de fortification de la Nouvelle-France

Face à cet écart démographique croissant et le risque qu’il fait peser sur l’avenir de la colonie, depuis le début XVIIIe siècle, les gouverneurs de la Nouvelle-France ont adopté une politique défensive (nous pourrions dire de containment). En s’appuyant sur le réseau de postes de traite qui maillent ses immensités du golfe du Mexique à celui du Saint-Laurent, et à défaut de parvenir à la peupler, il s’agit de fortifier la Nouvelle-France, et surtout de garantir l’unité entre les grands bassins de peuplement (relatifs) que constituent le Canada et le Louisiane. Loin de rassurer ses voisins toujours plus nombreux par son caractère a priori simplement défensif, cette politique de fortification aura pour paradoxe de ne faire que majorer l’inquiétude des colons britanniques et, in fine, de pousser ces derniers à l’offensive… :

C’est pour compenser la faiblesse du peuplement (en moyenne 10 sujets britanniques pour 1 français) qu’apparaît sous la Régence [la période allant de 1715 à 1723 et correspondant à la minorité de Louis XV, NDLR] la politique des points d’appui. Faute de pouvoir peupler l’espace américain, les colons français vont s’attacher à le contrôler, ce qui, à long terme, aura pour résultat d’inquiéter sérieusement les colons anglais, et dans l’immédiat d’être en contradiction avec l’Entente cordiale régnant entre Londres et Paris. Elle se traduit par la construction de Louisbourg, ainsi que de forts dans l’Ouest. […] Les colons de Nouvelle-Angleterre se sentaient également menacés par les forts bâtis dans l’Ouest canadien, destinés à protéger l’axe Canada/Louisiane en contrôlant les Grands Lacs, qui donnent accès à l’Ohio et au Mississippi. En 1721, l’année où débutaient les travaux à Louisbourg, on construisit Fort Niagara sur le lac Ontario, puis Fort Pontchartrain sur le lac Érié. Bien qu’il s’agît là de forts à l’américaine, avec des remparts de bois (palissades faites de troncs d’arbres, suffisantes pour arrêter les Indiens, voire des miliciens), munis de faibles garnisons et dépourvus d’artillerie, la présence de ces points d’appui, symboles de la souveraineté française, provoqua des heurts avec les Anglo-Américains et avec les Sioux. Ces incidents alimentèrent l’inquiétude des colons et les disposèrent à reprendre, le moment venu, les hostilités contre les Français, car ils se sentaient menacés, l’expansion française dans l’Ouest américain bloquant toute possibilité d’extension de la Virginie.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 181-182

Durant les décennies 1720 et 1730, tandis que les Treize Colonies britanniques enregistrent un développement économique et démographique sans précédent, la Nouvelle-France se garnit donc de forts. Les gouvernements du cardinal de Fleury (1726-1743) en France et de Robert Walpole à Londres demeurant soucieux de la paix et de la stabilité européenne, aucune guerre franco-britannique sur le Vieux Continent ne vient se répercuter en Amérique, et les deux colonies continuent de tracer leur chemin de leur côté (non sans quelques échauffourées et accrochages réguliers à leurs frontières). L’éclatement de la guerre de Succession d’Autriche en 1740 en Europe va néanmoins provoquer un retour des franches hostilités de l’autre côté de l’Atlantique, et enclencher le jeu d’engrenages qui mèneront bientôt au grand choc de la guerre de Sept Ans (1754-1763).

* * *

La troisième guerre intercoloniale (1744-1748) : raid canadien sur la Nouvelle-Angleterre et capture britannique de Louisbourg

Les mesures défensives ont pris, étant donné le climat de méfiance des Anglais vis-à-vis des colons français, l’allure d’une provocation. Bien plus, ce ne sont plus seulement les gens de Nouvelle-Angleterre, adversaires traditionnels (et malchanceux) des Canadiens, qui sont hostiles à la colonisation française, mais aussi les Virginiens, c’est-à-dire que le Nord et le sud des Treize Colonies sont devenus des adversaires de la présence française sur le continent. Et c’est là un des véritables motifs de la guerre franco-anglaise, beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux que la concurrence entre le sucre de la Jamaïque et celui de Saint-Domingue, entre West Indies britanniques et Antilles françaises.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, pp. 182-183

Durant la guerre de Succession d’Autriche, les colons de la Nouvelle-Angleterre profite notamment du contexte de conflit ouvert entre la France et leur Métropole (qui se sont officiellement mutuellement déclarées la guerre en 1744) pour organiser une opération contre Louisbourg, perçue depuis sa construction comme un « pistolet braqué contre le cœur de la Nouvelle-Angleterre ». En plus de se débarrasser de la concurrente économique et de la « machine de guerre » que constitue la grande forteresse maritime de l’île de Capbreton, l’opération vise à répondre aux raids menés par des miliciens canadiens et leurs alliés amérindiens le long des frontières nord de la Nouvelle-Angleterre en 1744 et 1745 (les Canadiens, comme à leur habitude, y ont en effet pris les devants et mené plusieurs incursions jusqu’au cœur des colonies de New York et du Massachussetts, détruisant quelques villages, tuant les résistants et faisant des centaines de prisonniers, ce qui a fait régner la terreur chez tous les habitants des colonies du nord). Au-delà des considérations économiques et géostratégiques, la dimension religieuse est en outre bien présente dans l’antagonisme qui anime les deux colonies voisines : lorsque s’embarquent les miliciens venus de l’ensemble des Treize Colonies, les pasteurs accompagnent les soldats et bénissent les navires. Le raid anglo-américain sur Louisbourg est également l’occasion de constater la dimension globale que commencent à prendre les échauffourées entre les colonies françaises et anglaises d’Amérique, puisque pour la première fois, un corps de 4 000 soldats réguliers participe à l’opération contre la forteresse française, sur décision du gouvernement de Londres :

Le gouverneur du Massachusetts Shirley (nommé par le gouvernement de Londres) demanda l’aide de la Métropole pour organiser une expédition punitive, qui prit l’aspect d’une croisade protestante contre les “papistes” et les Anglo-Américains mirent en œuvre des moyens puissants : pour la première fois, toutes les colonies participèrent à l’opération et l’on vit alors que l’hostilité à l’égard des Français était le meilleur ciment entre toutes ces provinces anglophones et protestantes.

Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, p. 192

Menée contre une garnison minée par la maladie et la mutinerie (elle n’a en effet pas été payée depuis plusieurs mois), l’opération contre Louisbourg est un succès et la forteresse maritime se rend après un mois et demi de siège. Ce succès tactique aurait pu s’avérer gravissime pour la Nouvelle-France, car laissant la voie ouverte à une invasion maritime du Canada via le golfe du Saint-Laurent (dont Louisbourg a précisément pour vocation de garder l’accès). En conséquence, les autorités de la Nouvelle-France renforce les défenses du Québec : les garnisons des forts de la vallée du Saint-Laurent (Saint-Louis,…) sont renforcées, et les habitants sont invités à construire des cabanes dans les bois pour pouvoir s’y réfugier en cas d’attaques. La colonie se mobilise et se tient prêt à se défendre.

Heureusement en tout cas pour les Canadiens et la Nouvelle-France, la prise de Louisbourg n’est pas spécialement exploitée par les Anglo-Américains, et durant tout le reste du conflit, le Canada restera inviolé. Mieux : en 1748, dans le cadre du traité d’Aix-la-Chapelle (qui met officiellement fin à la guerre de Succession d’Autriche en Europe), la forteresse est même rétrocédée à la Nouvelle-France en échange de Madras (le grand comptoir britannique des Indes, que les Français avaient capturé en 1746), à la grande fureur des colons de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, des deux côtés de la Manche, nul n’est dupe sur le fait que ce traité de paix ne constitue qu’une trêve et que la reprise des hostilités reste inéluctable, tant les intérêts français et britanniques s’opposent partout dans le monde, et particulièrement ici en Amérique du Nord, où leurs colonies respectives demeurent à couteaux tirés.

Toujours plus à l’étroit dans leurs territoires, les colons des Treize Colonies veulent en effet en finir avec cet « encerclement » français, et toujours davantage chaque année passant, poussent Londres à envahir une bonne fois pour toute le Canada français. Du côté anglais, on patiente avec fébrilité, mais on se sait confiant lorsque l’affrontement arrivera : le rapport de forces est en effet démesurément en faveur des Anglais, dont les Treize Colonies comptent déjà près de 2 millions d’habitants, quand l’ensemble de la Nouvelle-France peine à dépasser les 70 000 – un rapport de plus de 1 à 20 ! Cela sans compter sur la toute puissante Royal Navy, nouvelle maîtresse incontestée des mers, qui contrôle l’Atlantique, et est en capacité d’acheminer et de débarquer en quelques mois des dizaines de milliers de soldats bien entraînés et équipés depuis l’Angleterre. Les Français, avec leurs quelques régiments déployés dans la vallée du Saint-Laurent, leurs garnisons dispersées aux quatre coins de l’intérieur du continent et leurs miliciens canadiens (mais aussi – les Anglais l’oublieront peut-être un peu vite – les nations amérindiennes, qui sont presque toutes alliées avec la France et qui excellent dans l’art de la guérilla), semblent peu capables de faire le poids face à un tel potentiel déploiement de forces. Confiant et certain du résultat final, côté anglais, on attend et on espère (voire on suscite…) le moindre prétexte, la moindre échauffourée, qui finiront bien inévitablement par arriver :

Sous la Régence et sous le ministère de Fleury [c’est-à-dire durant la période de l’« Entente cordiale » franco-britannique qui fait suite au traité d’Utrecht de 1713, NDLR], les hostilités ne cessèrent pas en Amérique. Le gouverneur de la Virginie, Spottswood, proclama dans un rapport célèbre que les treize colonies encerclées par les Français périraient d’étouffement si elles ne parvenaient pas à rompre les communications entre le Canada et la Louisiane, en s’emparant par la force du territoire de l’Ohio. En fait, comme l’a prouvé M. Heinrich dans une thèse remarquable, les Anglais continuèrent sans vergogne leur politique d’empiétements et de chicanes ; ils armèrent contre nous leurs alliés indiens, fomentèrent des révoltes parmi nos protégés, essayèrent d’emporter par surprise le fort que nous avions élevé à Niagara, bref, menèrent contre nous, sous le couvert de l’alliance, une guerre incessante d’intrigues, de crimes, d’embûches et de razzias.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, pp. 202-203

Du côté français, face à un rapport de forces si nettement défavorable, et bien conscient du danger, on s’est donc engagé depuis le traité d’Utrecht de 1713 dans une grande politique de fortification, poursuivie par tous les gouverneurs successifs avec l’appui de la Métropole (ce qui montre au passage que de Dubois à Fleury, les gouvernements de Louis XV, bien qu’engagés dans une diplomatie pacifique avec l’Angleterre, ne négligèrent pas les intérêts français en Amérique du Nord). Bientôt, en cette fin des années 1740, c’est la vallée de l’Ohio, à la frontière des deux colonies, qui concentre toutes les attentions et qui constitue le nouveau grand terrain de la rivalité franco-britannique en Amérique du Nord. C’est là que la politique défensive conduite par les gouverneurs successifs de la Nouvelle-France, en verrouillant cette région aussi stratégique que convoitée, va achever de braquer et de souder les colons anglo-américains contre leur géante voisine, et pousser ces derniers à l’offensive. C’est là que les échauffourées des années 1754-1755 vont, pour la première fois de l’Histoire mondiale, voir une guerre entre grandes puissances européennes démarrer dans le monde colonial ET À PARTIR d’un différent colonial.

* * *

La vallée de l’Ohio : épicentre de la rivalité entre Français et Britanniques en Amérique du Nord, et étincelle d’une future guerre planétaire

Dans leur marche vers l’intérieur, les Anglais rencontrèrent à nouveau la ligne des postes français et on recommença à se battre pour la possession des routes et des marchés. Toutefois, la lutte se localisa assez vite dans la vallée de l’Ohio, principale région de la traite indienne et chemin direct du Canada au Mississippi.

Pierre Gaxotte, Le Siècle de Louis XV, p. 239

Dès l’année 1749, malgré la paix d’Aix-la-Chapelle, Français et Britanniques reprennent leur marche en avant en Amérique du Nord. Pour surveiller Louisbourg et avoir un port où faire hiverner ses escadres, Londres décide d’établir 3 000 colons protestants dans la baie de Chibouctou et y fonde le port d’Halifax. Le général Cornwallis s’y installe en tant que gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, et y fait stationner ses escadres. Mais encore davantage que l’Acadie, c’est la vallée de l’Ohio qui, en ce tournant des années 1750, devient le principal terrain de la rivalité franco-britannique en Amérique du Nord.

La région occupe en effet, à l’époque, une position centrale dans l’échiquier géopolitique nord-américain. Située au sud des Grands Lacs, immédiatement de l’autre côté des Appalaches qui marque la lisière des territoires britanniques à l’ouest, la vallée de l’Ohio se trouve précisément à l’interface des zones de contrôle respectives des Treize Colonies et de la Nouvelle-France. Cette zone « tampon », peuplée notamment par les nations iroquoises, et restée jusqu’ici relativement à l’écart des grandes projections coloniales des Français et des Britanniques, occupe désormais une position géostratégique centrale, en particulier pour les Français. En effet, la vallée de l’Ohio se trouve à la charnière du bassin du Mississippi et des Grands Lacs. Elle constitue la voie de passage obligée entre les deux grands bassins de peuplement de la Nouvelle-France que constituent le Canada et la Louisiane. Véritable « canal de communication » et courroie de transmission entre les deux grandes provinces nord et sud de la Nouvelle-France, elle ne peut absolument pas être abandonnée du point de vue français, car risquant alors de couper en deux l’immense colonie. La vallée de l’Ohio sous domination britannique, c’est en effet tout le commerce du Canada qui est menacé, et la Louisiane complètement isolée et vulnérable de l’autre côté :

Gilles Havard a fait valoir l’ancienneté des conceptions stratégiques françaises au sujet de ce front franco-britannique, malgré son éclosion tardive, les faisant remonter au moins à 1701. Il met en effet en relation deux événements de cette année-là, la Grande Paix de Montréal et la fondation de Détroit, suivis quelques mois après, en 1702, de l’engagement de Louis XIV dans la guerre de Succession d’Espagne. Ces trois événements, en consacrant l’alliance de la France avec les nations indiennes des Grands Lacs et des Pays d’En Haut et en contrôlant les Iroquois – tout en leur reconnaissant la maîtrise sur leur territoire et la liberté de leur commerce avec les Anglais –, consolidaient l’emprise des Français sur l’intérieur du continent, que la nouvelle politique impériale du Roi-Soleil concevait dorénavant de l’Acadie au golfe du Mexique.

Ces conceptions se retrouvèrent énoncées de la façon la plus limpide une vingtaine d’années plus tard, dans un mémoire des directeurs de la Compagnie d’Occident adressé au gouverneur Beauharnais : « Il faut conserver l’amitié et la dépendance de tous les Sauvages qui se trouvent sur la ligne de communication entre le Canada et la Louisiane, sans quoi il faut tout redonner aux Anglais. C’est dans ce but que le poste de Ouabache doit être établi ». La stratégie de la ligne de forts égrenés le long de la frontière visait non seulement à satisfaire des préoccupations commerciales engendrées par la traite des fourrures, mais obéissait surtout à des raisons politiques et diplomatiques en vue d’entretenir ces alliances. Il s’agissait de faire barrage à toute velléité d’expansion britannique à l’ouest des Appalaches. Selon les mots de La Galissonnière, « on se bornera ici à regarder le Canada comme une frontière infructueuse, comme les Alpes sont au Piémont, comme le Luxembourg serait à la France ».

François Ternat, Partager le monde – Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), p. 162

De façon plus générale, la région des Grands Lacs s’est affirmée, au fil de l’expansion franco-canadienne vers le sud et l’ouest du continent, comme la véritable clé de voûte de la Nouvelle-France, l’espace nodulaire joignant toutes ses grandes provinces (Canada, Louisiane, Pays des Illinois, Pays-d’en-Haut,…). Une région hautement stratégique qui ne peut donc à aucun prix être exposée au grignotage britannique, au risque de menacer par effet domino l’ensemble du domaine colonial français d’Amérique du Nord :

Le souci de veiller à ce que [la souveraineté de la France sur l’ensemble du Québec] s’exerçât à l’abri de toute menace se comprend par la position de plus en plus centrale qu’occupaient les Grands Lacs à mesure que se constituait un empire continental français, mû par un dynamisme renouvelé après le traité d’Utrecht. Les explorations loin dans l’Ouest de La Vérendrye père et fils dans les années 1730-1740 avaient renforcé l’influence de la France dans les Pays d’En Haut, tissant un réseau d’alliances avec les nations indiennes dominantes comme les Cris et les Assiniboines. Une chaîne de forts et de postes étayait ce couloir vital qui partait des Grands Lacs et atteignait les lacs Nipigon et Manitoba : fort Maurepas (1734), fort La Reine (1738), fort Dauphin (1741), fort Bourbon (1741), fort Pasgoyac (1750), enfin fort La Corne (1751), sur la rivière Saskatchewan, point extrême de la poussée des Français dans les Grandes Plaines en direction des Rocheuses. La région des Grands Lacs était donc le nœud des communications est-ouest et nord-sud entre les différents établissements français de l’Amérique du Nord. Dès 1723, Maurepas exprimait ses craintes de la création de nouveaux postes anglais vers les Grands Lacs, qui risqueraient de couper les communications entre la Louisiane et le Canada.

François Ternat, Partager le monde : Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), p. 92

(Un superbe visuel produit par Quentin de l’excellente chaîne d’histoire Sur le champ, dont je ne peux qu’encourager la découverte !)

Une vallée convoitée par les riches planteurs virginiens

Or, en cette fin des années 1740, les colons britanniques de la Virginie voisine, qui ont grand besoin de terres nouvelles, ont eux aussi le regard rivé sur les riches terres de la vallée de l’Ohio. En effet, dans les Treize Colonies, et particulièrement dans celle de la Virginie, une culture s’est particulièrement développée et offre d’excellents bénéfices : celle des plantations de tabac. Le problème, c’est que celle-ci est très gourmande en terres, car la culture du tabac épuise rapidement les sols et nécessite ainsi constamment la mise en culture de nouvelles terres non-déjà cultivées. Et l’autre problème des grands planteurs virginiens, c’est qu’à mesure que le peuplement des Treize Colonies britanniques s’intensifiaient (ils sont désormais plus de 1,5 millions au tournant des années 1750), les terrains disponibles sont devenus de plus en plus rares et onéreux, et les terres à prix abordables viennent déjà à manquer. Aussi ces derniers tournent-ils tout naturellement leur regard de l’autre côté des montagnes Alleghany, vers le territoire de l’Ohio (une région s’étendant sur les actuels États de l’Indiana, du Kentucky, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et de la Virginie). Là, se trouvent des terres en abondance, des milliers de km² de terres fertiles, non-colonisées ni même seulement exploitées par les Français (qui en réclament néanmoins la souveraineté), et qui ne demandent donc qu’à être cueillies…

Malgré leur caractère essentiellement spéculatif, l’intérêt des planteurs virginiens pour la vallée de l’Ohio rencontre un certain écho à Londres, qui y voit une bonne occasion de disputer la domination française des territoires à l’ouest des Appalaches, et engager enfin la brisure de l’encerclement des Treize Colonies par l’immense et sous-peuplée Nouvelle-France. C’est que le gouvernement de Londres a bien conscience de la stratégie française, qui en enveloppant ses riches colonies américaines autour d’un glacis défensif, l’obligera le jour venu à engager des moyens considérables pour se dégager de l’encerclement.

Zoom sur : la place de l’Ohio (et plus globalement de la Nouvelle-France) dans la géostratégie coloniale française

La Nouvelle-France était une « frontière », autrement dit un front militaire, pour endiguer les colonies britanniques et plus encore, dans une perspective globale, un « boulevard » pour protéger les Antilles et un front secondaire pour affaiblir la Grande-Bretagne en Europe.

François Ternat, Partager le monde – Rivalités impériales franco-britanniques (1748-1756), p. 163

Du côté français, il faut bien le dire, sous couvert de posture purement défensive, on mène en effet un drôle de double jeu, ou plus exactement un jeu dangereux. À Versailles, on le sait bien, comparé notamment aux très lucratives îles à sucre des Antilles (qui connaissent à la même époque un essor économique spectaculaire), l’intérêt économique de la Nouvelle-France demeure limité. Sur le plan commercial, la traite des fourrures, nous l’avons dit précédemment, ne représente plus vraiment un enjeu. Quant à la production agricole, elle suffit à peine à l’autosuffisance de la colonie, et est loin de générer d’importantes exportations comparées à nouveau aux Antilles ou au commerce avec les Indes (bien qu’il soit vrai que le Canada demeure sous-exploité du point de vue agricole).

Lorsque l’on analyse les politiques géostratégiques qui vont aboutir au déclenchement de la guerre de la Conquête, il faut donc bien avoir en tête que la Nouvelle-France ne constitue qu’une partie de l’empire colonial que la France a réussi à bâtir au tournant des années 1750. Une pièce du puzzle certes immense sur le plan territorial, mais bien moins vitale pour le Royaume que ses lucratives colonies des Antilles, dont les énormes productions de matières premières (sucre, café, coton, tabac, indigo) sont ensuite exportées en France (puis réexportées en partie dans toute l’Europe). France où par les rentrées fiscales très conséquentes qu’elles génèrent (et qui alimentent de façon très importante les caisses de l’État) et par les différents secteurs économiques dont elles sont devenues indispensables à l’activité, elles participent beaucoup plus substantiellement que la Nouvelle-France de la prospérité du royaume des Bourbons :